(たねまじ)

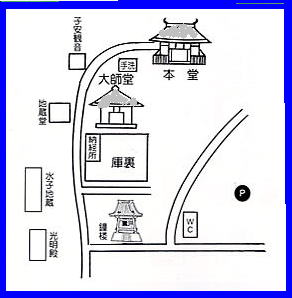

(たねまじ)種間寺近辺地図

JR高知駅から バス 秋山(横浜経由) 春野役場前(長浜経由)約43分

春野役場前または山崎:両停留所下車 約 6分

![]()

(たねまじ)

(たねまじ)

![]()

種間寺近辺地図

JR高知駅から バス 秋山(横浜経由) 春野役場前(長浜経由)約43分

春野役場前または山崎:両停留所下車 約 6分

種間寺境内 配置図

第34番 種間寺 石門柱

入母屋造り、銅板葺き屋根 種間寺 本堂

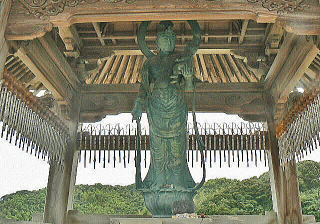

本堂内陣:大黒天 子安観世音菩薩像

御本尊 納 経

| 山 号 | 本尾山 |

| 院 号 | 朱雀院 |

| 寺 名 | 種間寺(たねまじ) |

| 本 尊 | 薬師如来 |

| 開 基 | 弘法大師 |

| 宗 派 | 真言宗豊山派 |

住 所 〒781−0321 高知県高知市春野町秋山72

電 話 (088)894−2234

御真言 おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

御詠歌 世の中に 蒔ける五穀の たねま寺 深き如来の 大悲なりけり

| 種間寺略縁起等(抜粋) |

| 敏達天皇の6年(577)百済の皇子から多くの経論とともに、仏師や造寺工を 送る旨の勅使が届いた・ 彼らが渡来したのは天明天皇(在位585〜87)の時代に、大阪・四天王寺の 造営にあった。その造栄も落慶し、帰国の途についたが、帰航途中暴風雨に 襲われて寄港したのが、種間寺が建つ本尾山に近い秋山の港だった。 彼らは、海上の安全を祈って約145cmの薬師如来像を彫造し、秋山郷の本 尾山の山頂に安置し帰国の途についた。これが、寺の起源となっている。 その後、200年以上が経過して、弘仁年間、弘法大師が、この地を来錫して その薬師如来を本尊として祀り、諸堂を建て創建された。 その折、唐から持ち帰った種子の米・麦・粟・きび・豆またはひえの五穀を、 境内に蒔いたことから、種間寺と名付けたと言われている。 天歴年間(947〜57)には、村上天皇(在位946〜67)が、「種間」の勅額を 下賜された。また、土佐藩主・山内公からの加護が厚く、広大な田畑や山林 が寄贈された。 本尊の薬師如来は、国宝です。地元では「安産の薬師さん」として親しまれ ている。また、底抜け柄杓に人気があり、信者が多いとのことです。 底抜け柄杓とは、妊婦が柄杓をもって詣ると、寺では底を抜いて、2夜3日の 安産祈願をし、お札を添えて妊婦に返す。 お札は、床の間に飾り、無事安産すれば、柄杓を寺に納めるとのことです。 |

右のアイコン(写真)  をクリックしてください。

をクリックしてください。

BIGLOBEウェブリルバム(種間寺写真)にリンクします。

![]()

![]()