��110-0004 �����s�䓌�扺�J1-8-20

��y�@�������̃y�[�WCONTACT US

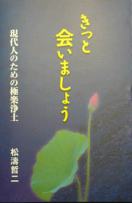

�����Ɖ�܂��傤

�S�����e�L�X�g�f�[�^�ōڂ��܂����B�_�E�����[�h���ēd�q�u�b�N�œǂ�ł��������B

- ��O��

�@�u��y�v�܂ň꒼���ƍs���悩�����̂ł����A���ɑ傫�Ȗ�肪�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�悤�ł��B���̖��͂��̂܂܂ɂ��Đ�ɐi��ł�������͉������Ȃ��ƂȂ�Ȃ����̂悤�ł��B�����͂�������Ɩڂ̑O�Ɍ������ė������Ă����܂��傤�B�����Ȃ��Ə�y�̗����͂ł��܂���B���āA�O�͂ŕ����̖��������p�������������������Ǝv���܂��B���̂悤�ȏ�y�̋L�q�Ƃ���Ƃ͑ΏƓI�Ȃ��߉ޗl�̗L����栂����܂�̂��o�Ƃ����ɖ������Ă��邱�Ƃ�������܂����B���̖����̒��ɏ�y�̔閧����������Ă���̂ł����A���̖����̗����ɂ́A�Ȃ��Ȃ��ނ���������肪��������Ă���̂ł��B�������Ԃ������āA���������������������Ƃ������Ƃ�����܂����A�l�Ԃ̐S�̒��̖����W���Ă��邩��ł��B�ł�����A���������b��i�߂Ă䂫�܂��̂ŁA�������ꏏ�ɗ������Ă����Ă��������B���āA������x�����̐��̂��m�F���Ă����܂��傤�B��y���̂��o�ɂ́A�N���������Ƃ��Ȃ��ɂ�������炸�A�����̑�n�A�@���������钹�Ƃ�������̓I�ȕ\�����L�q����Ă��܂��B���ʂ͂Ƃ��Ă��ǂ��Ƃ���Ƃ����炵���Ƃ����ۓI�ɂȂ�̂����R�ł��B�Ȃ��Ȃ�N���������Ƃ��Ȃ��̂ł�����B�Ƃ��낪�A���Ȃ��̓I�Ɍ��Ă����悤�ȋL�q�ɂȂ��Ă��܂��B���ʂ̊��o�œǂ߂�����������͂ǂ��������ƂȂ̂��ƌ������ƂɂȂ�܂��B���̂��߂̕��͂Ȃ̂��낤���Ƃ܂��v���܂��B����ɑ��Ă��߉ޗl�̂Ƃ����L���ȓ�̂��o�ɂ́A�l�Ԃ͂������݂�����́A���������ɂ�����̂Ƃ�����|�̂��Ƃ�������Ă��܂��B�ł�����A�l�Ԃ��ǂ����ɍs���Ƃ����₢���̂��s�K�ł���Ƌ����Ă��܂��B������̕��͂͂�����Ƃ��߉ޗl�̈ӎu��������e�ɂȂ��Ă��܂��B�_���I�Ŏv�킸���Ȃ����Ă��܂��܂��B�����āA��������ł����A�l�Ԃ̎���̐��E�ɂ��ẮA�ʂĂ��Ȃ����|���_�ɂȂ�̂Ŏ��g�܂Ȃ��悤�ɂƂ���q����ɋ����Ă��܂��B�����Ă���͌o���I�ɏؖ�����邱�Ƃ��Ȃ�����ł��B�����I�Ɂu���L�v�Ƃ����ԓx�ł��B���ꂪ���߉ޗl�̐������ł��d�v�ȓ_�ł��B���̈Ⴂ������A�������߉ޗl�̐������������낤���Ǝv���̂�������O�ł��B���̑S���َ��őΏƓI�ȓ�̂��̂̊u����́A�����̒��ɂ��o�Ƃ������͂Ō��ɑ��݂��Ă���A��X���V���������ȂƎv���Ă������������������ł��B���̖����𗝉����Ă������Ƃ���y�ւ̑�O�̌��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@���āA�����͂��߉ޗl�Ɏn�܂�A����͂��߉ޗl�̋����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�ł������ۂɂ͂��߉ޗl�ЂƂ�̋����ł͂���܂���B�u�G�b�v�Ǝv��ꂽ��������������Ǝv���܂����A�������j�̒��ő����̐l���Q�����c�_���ď����ɏo���オ���Ă������̂ł��B���̓_�����ɏd�v�ł��B�����̐l���Q�����Ăł����������A���̂��Ƃ��悭�L���ɗ��߂Ă����Ă��������B���̗��j���w��ł݂�ƂȂ��Ȃ��������낢���Ƃ���������܂��B�������肷���āA���Ăǂ�Ȃ��Ƃ��炨�b��������悢���낤���ƍl���Ă��܂��܂��B�ŏ�������j��ǂ��čs���悢�̂ł����A����ł͏�y�ɂ��ǂ蒅���܂łɎ��Ԃ������肷���Ă��܂��A�{���̖ړI���Ȃ�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B�����ŁA���钆���̗L���Ȃ��V����̘b����n�߂邱�ƂƂ��܂��傤�B���̂��b��ʂ��ĕ����̑S�̑����݂Ȃ���ɂ���ł��炢�����Ǝv���܂��B���̂��V����͓V���t�q��i�����j�Ƃ����l�ł��B���O�Ńs���Ɨ���l������ł��傤�B�V��@�̊�b��z�����l�ł��B���āA�����ł̓C���h���炽������̂��o���`����Ă��܂����B�����āA���̂��o�����ׂĖ|���̂ł��B�������A������ŁA���{���Ɍ����Ɗ����ƌ������ƂɂȂ�܂��B����͑�ςȎ��Ƃł����B�������A�����̐l�͂���𐬂������܂��B���̂������œ��{�ł����̊���̂��o�ɂ���ĕ����ƌ����v�z�ɐG��邱�Ƃ��ł����̂ł��B

�@���ăC���h���璆���ւ��o���^�Ԃƌ����̂́A���ɑ�ςȂ��ƂŁA���̃q�}�����̎R���z���邩�A�������������Ȃ��ƂȂ�Ȃ������̂ł��B�����̘b�͂��̂Ƃ��̂��b�ŁA�O���@�t�Ƃ����̂��A���o�������A��|���l�ł��B���̉^�Ԏ��ɁA���o���ł������ɉ^��ł䂯�悩�����̂ł����A����Ȃ��Ƃɂ��܂킸�ǂ�ǂ�^��łǂ�ǂ�|�Ă������̂ł��B�|�i��ł䂭�ƒ����̐l���ǂ����ς����Ǝv�����B��X�����A�^��Ɏv���Ă��邱�ƂƓ������Ƃ��������悤�ł��B�{���ɂ��ꂪ�������߉ޗl�����������̂Ȃ̂��낤���ƌ������ƂɂȂ����̂ł��B�ǂ����Ȃɂ��������Ă��邼�v�����̂ł��B�قƂ�ǐ����̂��Ƃ��܂܂�Ă��܂�����A����͂����N�ł������邱�Ƃ̂悤�ł��B�����Ŗc��Ȃ��o�������������Ă��߉ޗl�̈Ӑ}�𗝉����悤�ƌ������ƂɂȂ�܂����B�ނ����������t�Łu�����v�ƌ����̂ł����A�ǂ�Ŏ��̂��Ƃ������f���悤�ƌ������Ƃł��B���o�����̐����ꂽ�����i�����͂��߉ޗl���S�ׂĂ̂��o����������ƂɂȂ��Ă����j��A���̂��̂悤�ȈႢ�����܂ꂽ�̂��A���������Ⴂ�̗D��͂ǂ��Ȃ̂��ƌ������Ƃf���悤�ƌ����̂ł��B�v����ɂ��߉ޗl�̕����̒��S�͂ǂ��ɂ���̂��ƌ������Ƃ𖾂炩�ɂ������ƌ������ƂȂ̂ł��B���I�Șb�͉��ɒu���Ă����Ƃ��āA���̐������ڂ̎d���i�����j�ŁA��̐��ɔ��ɑ傫�ȉe�����c�����̂��V���t�q��i�����j�Ƃ����l�ł��B�q��i�����j�͎��̂悤�ɂ��߉ޗl�̋����𗝉������̂ł��B

�@ �،���

�@���߉ޗl���u�b�_�K���[�Ō����J���Č�A��\����ԁA�����̂��Ƃŕ�F�����̂��߂Ɂu�،��o�v��������B����͗D�ꂽ�\�͂̂���҂����̂��߂̋����ł����āA���̋����ɂ��Ȃ�Β����ɐ^������邱�Ƃ��ł���B

�A �������i�����j

�@�u�،��o�v�̋������Ă��A��ʂ̋����Ȑl�B�͂���𗝉��ł��Ȃ������B�����Ŕނ�����ւƂ��āA�����̓��e�𗎂Ƃ��ăx�i���X�߂��̎����ŏ���̋�������������ꂪ�\��N�Ԃł���B���T�Ƃ��Ắu���܌o�v��������̂ň����Ƃ������܂��B

�B ������

�@����̋����𗝉������l�X�̂��߂ɁA����ɒ��x�̍����u�ۖ��o�v�Ȃǂ̑�拳�T������āA�ނ�ɏ����p���đ��Ɍ����������Ƃ����C�����������������B���̎��������N�����܂����B

�C �ʎ

�@���߉ޗl�͂��̌�A��\��N�ԁu�ʎ�o�v������ċ�̗��i���Ƃ��j����点�܂����B

�D �@�؟��ώ�

�@���߉ޗl�͍Ō�̔��N�Ԃ���������Ɂu�@�،o�v������āA����̐l�X�����̐l�X���Ƃ��ɓ����S�����ؓ���������̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�Ō�ՏI�ɍۂ��ĒǕ�̋����Ƃ��āu���όo�v������ĕ����̗��i���Ƃ��j�𖾂炩�ɂ����B

�@����ȕ��ɐ��������̂ł��B

���߉ޗl�̐l�����܂̎��ɕ����āA���̎��X�ɂ��߉ޗl���قȂ���������������Ɨ��������̂ł��B���̂悤�ɗ�������A���o�Ƃ��o���������Ă����ꂪ�����ꂽ�����ɂ��Ⴂ���Ƃ���A�[�����������ƂɂȂ�܂��B���߉ޗl�����Đl�Ԃ�����A����ƂƂ��ɍl�����ς���Ă��s�v�c�͂Ȃ��ƌ������Ƃł��B���̒q��́u���̋����v�͔��ɐl�C�����葽���̐l�X�̎x�����W�߂܂����B�݂�ȃX�b�L���Ƃ����̂ł��B�Ȃ�قǂƎv�����̂ł��B���ہA���̒q��̗����͔��ɒ����ԉe�����ێ����܂����B���{�ɂ����Ă��V��@�ł͂��̌��̋��������ŋߖ������ギ�炢�܂ł��@�h�̋��`�̒��S�ɐ����Ă����̂��Ǝv���܂��B���݂ł��A�����Ȃ̂�������܂���B�V��@�ƌ����Ή�炪�@�R�����A�e�a�����A���̑������̎w���I����ɗ��l�X��y�o���܂����B���̐l�B��������̋�����[�����Ă����킯�ł��B�܂�A���S�N���̊ԁA�����̒��ő傫�ȉe���͂������������̂ł��B�Ƃ��낪�A���ꂪ�傫�Ȋ��Ⴂ�ł������̂ł��B�����������̖c��Ȏv�z�̌n����l�̐l�Ԃ̈ꐶ�Ɋ���U�����̂ł�����A����͎n�߂��疳���Ƃ������̂������̂ł��B�����Ԑl�X�͂�������ׂĂ��߉ޗl���������ƐM���Ă����̂ł��B���ꂭ�炢�ɂ��߉ޗl�̓X�[�p�[�ȑ��݂������̂ł��B�ŋ߂ɂȂ��Ă悤�₭���̉߂��ɋC�������Ƃ������Ƃł����āA���̓����͂܂���������Ȃ��������A���̂��Ƃ�ӂ߂Ă��d�l���Ȃ��̂ł��B���������������Ⴂ���������ƌ������Ƃ͎����ł����炱��͔F�߂Ȃ��Ă͂����܂���B�����̋ߑ�I�Ȍ������悤�₭���̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̐��ʂ����������̂͑S������������������̂ł��B�������Ⴂ�ƌ����Ƃ���ł��B�l�ގj�ケ��قǑs��Ȋ��Ⴂ�����ɂȂ���������܂���B���ۂ̂Ƃ���͂ǂ��������̂��A���̂��炷�������ǂ��Ă݂�K�v������悤�ł��B

�@������Ƙe���ɂ���܂����A��炪�@�R��l����y�@�𗧂Ă邽�ߓƎ��̋����������Ă��܂����B�����̒��ŏ�y������Ԃ��炵���ƌ������Ƃ��������߂̂��̂ł��B���́A���ꂪ�����Ă��Ȃ��Ȃ��ǂ��̂ł��i�Ǝ��͎v���j�B���߉ޗl���̋����Ɨ�������Ă������_�I�ȉc�݂̗����Ƃ��Ă͂�����ƕς���Ă��邩������܂��A�����݂ł����Ɍ���������܂��B���ڂ����q�ׂ܂��A��ɂǂ����ŐG��Ă݂����Ǝv���܂��B

�@���ĕ����̕����͎��ۂ̂Ƃ���A�ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂ł��傤�B�V���t�́A�����ԈႦ�Ă����̂ł��傤�B����ł́A�b����i�߂ĎQ��܂��傤�B

�����̗��������邽�߂ɂ́A�Ȃ�ƌ����Ă��A���߉ޗl���̂ɖ߂�Ȃ��Ǝn�܂�܂���B�����Č��ݎc����Ă��鋳�T���A�ǂ�ȕ��ɂł��������Ă��������𗝉����Ă䂭������ł��B

�@�����ł܂��A���߉ޗl�̎���ɖ߂�܂��傤�B���߉ޗl�͎O�\�܍Ō����J���Ă��̌㔪�\�ŖS���Ȃ�܂œ`���̗��𑱂��܂����B���鎞�͈ꏊ�ɗ��܂邱�Ƃ�����܂������A�ꐶ�e�n�ɕ����ċ���������ĕ����܂����B���̊Ԃɐ����ꂽ���������߉ޗl�̓Ǝ��̋����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��{�I�ɂ͐��@�ɂ���ē`�����܂����B�܂�A�b�����Ƃŋ����𖾂炩�ɂ����̂ł��B������A���߉ޗl���g�͂��o�Ƃ������͈͂ꕶ���������Ă��܂���B�ꕶ�����ł��B���������c���ƌ������Ƃ����K�Ƃ��Ă܂��Ȃ������̂ł��B���Ⴀ�A���̖c��Ȃ��o�͂��������N���������̂��낤���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���_���猾���ƁA���߉ޗl�̖S���Ȃ�����A�����̐l�X���Q�����ĕҎ[����Ă������Ƃ������ƂȂ̂ł��B���ݑ呠�o�ƌĂ�邨�o�͖c��̕��͂ƂȂ��Ă��܂�����A���������ƕ����̕���ł������j�̒������z���ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A���̐��_�I�ȉc�݂̑s�傳�������ɂ͂���܂��B�����Ă��̑s��Ȏv�z���A�ŏ��ɕ����ɂȂ�܂łɂ����Ђ݂Ȃ���ɒm���Ă��炢�������ɗL���ȃG�s�\�[�h�������ł��B������̕��֘b��i�߂܂��傤�B���߉ޗl���g�͗��̓r���ŏo������l�ɑ��Đ��@���Ď���̍l����`���Ă����܂����B���낢��ȏꏊ�ł��낢��Ȑl�ɑ��Ă��̐l�ɂ����������������ꂽ�̂ł��B���߉ޗl�̋����́A�����̖��ɑ��āA���̐l��������₷���悤�ɂƐ��������̂ŁA��̓I�Șb�����قƂ�ǂ������Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�����I�ɂ́u�@���@�v�i�����������ۂ��j�Ƃ����Ęb������̔\�͂ɉ����ċ���������Ă������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��b���܂������肵�āA�킩��₷���b������悤�w�͂����܂����B�܂菃���ɂ��߉ޗl�̋����Ƃ�����͎̂O�\�܍��甪�\�ŖS���Ȃ�܂ł̊Ԃɐl�X�ɑ��Đ����ꂽ�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̓��e�́A�ǂ��炩�ƌ����Ƃ����P���ŋ�̓I�Ȃ��̂������Ǝv���܂��B�v����ƌ����܂������A���̒f��ł��Ȃ����ƌ������Ƃ���ʼn����Ă��炦��Ǝv���܂��B

���āA���̂��߉ޗl���S���Ȃ��Ă����A�߂��݂ɒ��ނ���q����̊Ԃł���o����������܂����B���ꂪ�A�L���ȃG�s�\�[�h�ł��B

�@�X�o�b�^�i�{��j�Ƃ�����u�����āA����ȕ��Ɍ������̂ł��B

�u�F��߂��ނȂ���A�J����Ȃ���B����͍���A���̑傢�Ȃ鍹����E���邱�Ƃ��̂ł����āA�܂��ƂɌ��\�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B�w����͂Ȃ�ɋ����B�x�w����́A�Ȃ�ɂ����炸�B�x�ƂāA����͋ꂵ�߂��A��������ꂽ���A���܂����́A�~���邱�Ƃ͂��A�~���ʂ��Ƃ͂��ʂł��悢�̂ł���B�v

�@����Ȃ��Ƃ��������̂ł��B���߉ޗl������q����ɐF�X�ƁA�������Ȃ����A�������Ȃ����A���������Ⴂ���Ȃ��A���������Ⴂ���Ȃ��Ǝw�����Ă����l�q���ڂɕ����т܂��B�܂��A��������邳���v���Ă�������q�������Ƃ����̂ł��B�����ƂĂ��l�ԓI�Ȃ��b�ł��B���̂��߉ޗl�̂���q����̒��ɂ��A�t�̂��Ƃ����邳���Ǝv���l�������Ƃ����̂ł�����A�܂����̎�����搶�Ƃ����̂͐��k�ɂƂ��Ă͂��邳�����̂Ȃ̂�������܂���B���̉�X�̐��E�ł������悤�ȏ͂ǂ��ɂł�����܂��B�܂�A���߉ޗl���S���Ȃ����Ƃ��ɁA���������t�̊ē���������āA������������������Ȃ��Ă������̂��Ǝv���l�������̂ł��B�X�o�b�^�́A��������ɂ���Ă������Ƃ݂�ȂɌĂт������̂ł��B�����������̃s���`�Ƃ������ƂȂ�ł����A���̎��}�n�[�J�b�T�p�i��ޗt�j�Ƃ�������q�����܂����B���̎��ɂ́A���̒�q�Ƃ���ꂽ�T�[���v�b�^�i�ɗ����j��b�K���[�i�i�ژA�j�͂��łɖS���Ȃ��Ă��āA�}�n�[�J�b�T�p�i��ޗt�j�����c�̎w���I����ɂ������̂ł��B�����āA���̂悤�ȌĂт����������̂ł��B

�@�u�F������A����͋X�����C���@�Ɖ����Ƃ����W���āA��@����Đ��@���Ƃ낦�A������Đ����p��A��@������ҋ����A���@������Ҏキ�A������ҋ����A����������Ҏキ�Ȃ�ł��낤���Ƃɐ�˂Ȃ�ʁB�v

���߉ޗl���c���������������Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ�������Ƃ݂�ȂŊm�F���悤�Ƃ����̂ł��B�u����������ŏ����c�����̂��v�Ƒ����_���Ȃ��ł��������B�܂��悪����̂ł��B�}�n�[�J�b�T�p�̓X�o�b�^�̂悤�ȏ���Ȃ��̂��A���ꂩ�牽�l�������ďo�Ă��鎖���l����ƁA���߉ޗl�̋���������Ă������Ƃ͑�ςȎ����Ɗ������ɈႢ����܂���B���߉ޗl�����݂Ȏ��Ȃ�Ƃ������A���Ȃ��Ȃ�������������Ƃ��̋������m�F���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����̂ł��傤�B�}�n�[�J�b�T�p�i��ޗt�j�̌Ăт����ł���q�������W�܂�܂����B���߉ޗl�̋����́A���낢��ȏꏊ�ł��낢��Ȑl�Ɍ������Đ����ꂽ�̂ŁA�݂�Ȃ����̑S�����Ă���Ƃ������̂ł͂Ȃ������̂ł��B��{�I�ɐ����ꂽ�ꏊ�ɂ��Ȃ������l�͕����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����ł�����W�߂Ă݂�ȂŊm�F���悤�ƌ������ƂɂȂ�܂����B��������W�i�����イ�j�Ƃ����܂��B�@����c�ł��B

�@���̉�c�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��������Ƃ����ƁA���[�W���K�n�̎��t�A�ƌ����Ƃ���ɌܕS�l�̔�u�i���V����j���W�܂�܂����B�����āA�܂������ɂ��ă}�n�[�J�b�T�p���E�p�[���i�D�g���j�Ɏ�������āA���̎���ɑ��Ď������Ƃ���ꂽ�E�p�[�����������̂ł��B�E�p�[���͉����ɂ��Ă͈�Ԃ悭���������H���Ă����̂Ŏ������Ƃ��Ă��܂����B���̎���̓��e�́A���߉ޗl�̐��������ɂ��Ăǂ̂悤�Ȍo�܂ł��̉����ł����̂��A���̊W�҂͒N�Ȃ̂��A���̓��e�͂ǂ��������̂���₤�ƌ����`�łȂ���܂����B�E�p�[���͊o���Ă������ꐶ�����ɓ������̂ł��傤�B�����āA������݂�ȂŊm�F���āA���̊m�肳�ꂽ�܂܂��݂�Ȃō��u�i�����j�����̂ł��B�������邱�Ƃɂ���ĈËL�����̂ł��B�܂邲�Ɗo�����̂ł��B���ɋ��@�ɂ��ẮA�A�[�i���_�i����j�ɖ₤�������Ői�߂��܂����B�A�[�i���_�͂��߉ޗl�ɂ����Ə]���ė������āA�T��ł��̋����������Ƃ��悭�����Ă����̂ł��B�����ŁA���߉ޗl�̐��������@�ɂ��āA���̐��@���s��ꂽ�ꏊ�A���̋����������ꂽ�o�܁A���̓��e�A������Ă����l�����ɂ��Ėⓚ���Ȃ���܂����B����ɑ��Ă��A�[�i���_�͎����̒m���Ă��������ꐶ�����ɓ������̂ł��傤�B���̓��e���߂Ă݂�ȂŊm�F���č��u�i�����j�����̂ł��B������ËL�����̂ł��B���̂悤�ɁA�������邱�Ƃōŏ��̂��o���ł��܂����B��Ŋo����Ƃ������t������܂��B�������Ȃ��Ō�����悤�ɂ��Ă��܂����Ƃł����A�܂��ɍŏ��̂��o�݂͂�Ȃ���Ŋo���Ă��܂����̂ł��B�u���鎞�A���߉ޗl�����̂悤�ɐ����ꂽ�̂����͕����܂����B�v�ƌ����o�����Ŏn�܂�̂ł��B�Ȍ�쐬���ꂽ���o�́A���̌`�P���邱�ƂɂȂ�܂��B���낢��ȏꏊ�Ő����ꂽ���߉ޗl�̋������W�߂��܂����B�l�X�̒��ɂ́A�ʂ̏ꏊ�Ő����ꂽ�����������ď��߂Ď��ɂ��邱�Ƃ����������킯�ł��B���̏�ʂȂǂ͍l���������ŁA�z���͂������Ă��h���}�`�b�N�Ȃ��̂��v���`���Ă��܂��̂ł����A���Ԃ�͊����ɖ��������̂������̂ł��傤�B���̊���������t�ɂł������������o�������Ƃ݂�Ȃō��������̂ł��B�݂�Ȃō�������Ƃ����̂́A��l�Ő����o���Ă���̂Ƃ͈�������ʂ�����悤�Ɏv���܂��B��͂�͂�Ƃ������S�����C���������Ă���B�����āA�ƂĂ��C�����̂悢���̂ł��B���̓`�����Ǝv���̂ł����A���V���C�C���ł��o��ǂނƂ����̂́i�C�C���łȂ��l������Ƃ������w�E�͂����ق������������j�B���ꂪ�����ŏ��̂��o�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����Ă��̐����������o�̓`�B���@�ł����A�l����l���ŏ����邱�Ƃœ`�����Ă������̂ł��B�i���`�j�ËL���邱�Ƃœ`�����Ă䂫�܂����B�v����ɋ�Ŋo����Ƃ������Ƃł��B

�������A���ݎc�邠�̖c��ȋ��T�̂��ׂĂ����̂悤�ɐ��������킯�ł͂���܂���B�ŏ��͐l�Ԃ��ËL�ł���ʂł������Ƃ����悤�ɍl�����܂�����A�ŏ��̂��o�Ƃ����̂͂����A�ȒP�ŒP���Ȃ��̂ł������Ǝv���܂��B�܂��A��̓I�ȏ�ʂŐ����ꂽ���̂ŁA���߉ޗl�͑����̂��Ƃ��b���������ċ���������Ă����܂����B���ۂɂ��߉ޗl���b�������̌��t�����̂܂܂݂�Ȃō����������̂������̂ł��B�������Ăŗ������o�̒��ɂ́A���߉ޗl�̍s���A���ՂɊւ��镔�������蓖���̎j�����L�^�����M�d�Ȏ����ƂȂ��Ă��܂��B�����̍ŏ��̂��o�͌��݂�����呠�o�Ƃ����镧���S�̂̌o�T�̒��A���ܕ��Ƃ����Ƃ���ɕ��ނ���[�߂��Ă��܂��B�i�V���@���̈��@�Ƃ͊W����܂���B�j�V���t�q�فi�����j�́A���̕ӂ��ǂ����ԈႦ���B�q�ق̕��������ł͏����I�ň�ԗ�����҂����̂��߂̋����ƌ���ꂽ���܌o�����͂��߉ޗl�̒�(����)�̋����Ɉ�ԋ߂������̂ł�����A���Ⴂ�������܂ł���Ɖ��Ƃ��Ƃ��������ł��B�����O�ɂ������܂������A�V���t��ٌ삷��̂ł͂Ȃ��̂ł����A�����Ƃ������v�z�ސ�������ƌ����_�ł́A�ނ̋Ɛт͂��炵�������B����͍��ł����l��L���܂��B�������A��������߉ޗl��l�̋ƐтɋA�����Ƃ���ɊԈႢ���������̂ł��B�܂������͂��ꂪ��O��ł�������d���Ȃ������̂ł��B���Ă����Ȃ�ƁA���܌o�Ƃ����̂��ǂ����d�v�Ȃ��o�ł���ƌ������ƂɂȂ�킯�ł����A���ݎc���ꂽ���ܕ��̂��o�����߉ޗl�̐������܂܂̌`�Ŏc����Ă��邩�Ƃ����ƁA����͂ǂ����������āA�����Ԃɑ����̐l�̎肪�������ϗe���Ă���̂ł��B���ꂪ���G�ɂ��Ă��܂��B���ƂȂ��ẮA���߉ޗl�͂ق�Ƃ͂Ȃ�ƌ������̂��낤���ƌ������ɂȂ��Ă���킯�ł��B�Ƃ͌������̂́A���̎�̉���������̂��Ԃ��߉ޗl�̋����Ƃ��Ď���Ă����킯�ł���͂���ł��炵�����̂Ȃ̂ł��B�����̐l���Q���������߂��炵���Ȃ����Ƃ������܂��B�܂��������������Ȗ��͂Ƃɂ����A���߉ޗl�̌��t�������c����Ă��鋳�T�Q�ł��邱�ƂɊԈႢ�͂���܂���B���̈��ܕ��̋��T���������镪�삪�A���{�����Ƃ����n�����Ƃ��Ă�镪��ł��B��y���̂��o�Ƃ͑S���ΏƓI�Ȃ��̂ł��B�O�͂Ŏw�E���������̖����̒��̈���͂��̈��ܕ��̋��T�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̑��h����̑��J���Y�搶�́A���̕���̌����Ŕ��ɗL���Ȑ搶�ł����B���߉ޗl�͂��������ǂ�Ȏ��������Ă����̂��Ƃ����������C�t���[�N�Ƃ��Č������ꂽ�搶�ł��B

���̏����̋��T�̒��ɁA�O�q�́u�Ő���栚g�v��u�͏�������v�̂��o���܂܂�Ă��܂��B���߉ޗl�̋����͂܂��ɂ��̋��T�Q�̒��ɂ���ƌ�����̂ł��B�l���A�������A����A����ƌ����������͂��̍��{�������邢�͌��n�����ƌĂ�镪��ɑ��݂��Ă���̂ł��B

�@�Ƃɂ����A�����ɂ�����ŏ��̋��T�̐����̗l�q�������肢���������Ǝv���܂��B�����������c�̒��ŁA�������Đ����������o���݂�Ȃŏ�����ƌ��������n�܂�l����l�ւƂ��߉ޗl�̋������L�����Ă������̂ł��B���̎��ɂł����܂܂̌`�ŕ��������݂܂œ`����Ă�����A�܂��������Ƃ͈�����������ۂɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B���̎����璷�������ϗe�̕��݂��n�߂܂��B���āA���̕ϗe�̗l�q���F����z�����Ă݂Ă��������B��X�����i�̐����̒��Ōo�����܂������`���Ƃ����͓̂��ĂɂȂ�܂���B�݂�Ȃō������Ȃ���o����̂ł�����A������x�͌`���ێ����܂��B�������A�������l���f���ɂ��̂܂܊o����悢�̂ł����A�l�Ԃł����牽���l���Ȃ��ƌ������Ƃ͂���܂���B�^�₪��������A�����Ă��邤���ɍl�������W����ƌ����悤�Ȃ��Ƃ��������ł��傤�B�������當���Ŏc�����悤�ɂȂ����̂ł��傤���B�����Ƃ��Ċm�肵���o�T�ƌ������ƂɂȂ�Εϗe��Ƃ��킯�ł��B�������A�����Ɏc�����悤�ɂȂ��Ă�����ω��𑱂����̂ł��B���ݎc��o�T����������܂łɂ͋C�̉����Ȃ�悤�Ȏ��ԂƘJ�͂�K�v�Ƃ����̂ł��B

���ݎc���Ă��鈢�܌o�ƌĂ�邨�o�́A�㐢�����肪������Ă��܂��܂����B���̍ŏ��̌`�͕�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�������A���̒����炨�߉ޗl�̌��t���E���o���Ă��낢��Ȑ搶����������������Ă���킯�ł��B�����āA���߉ޗl�̐��_��������낤�Ƃ���ꍇ�A�������Ȃ������ƌ������Ƃ��ł��܂��B���̈��ܕ����T���ɂ��ĕ����͌��܂���B���Ęb��i�߂܂��傤�B�����������Ă��邤���ɁA�����͐V�����i�K���}���܂��B�ŏ��̂��o�͏����Âł��傤���ω����Ȃ�����A�������c�̒��ŏ��X�Ɋm�����ꂽ���̂ƂȂ��Ă����܂����B���ۂɂ́A��l�őS���̂��o���o����Ƃ����̂͂ނ��������̂ł������ɕ����ĕ��S���ē`���Ă������悤�ł��B�Ƃ��낪���̗���͕������c�����̂܂܂̌`�ł����Ă����Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B�����āA�������c�ɂƂ��ĉ���I�ȏo�������N����܂��B���̏o���������Ђ݂Ȃ���Ɋo���Ă������������Ǝv���܂��B

�������������āA���߉ޗl���S���Ȃ��ĕS�N��A���ڂ̌��W�i�@����c�j�������Ȃ��܂����B���̉�c�܂łɍŏ��̂��o�̐�������S�N�̎��������Ă��܂��B���͂ɂ���Ǝ����玟�ւƎ����^��ł���悤�ȍ��o�������Ă��܂��܂����A�S�N�Ƃ����̂͑�ςȎ��Ԃł��B���̊Ԃɏ������ł͂����Ă������͕ς���čs�����̂ł��B�����Ă���ے��I�Ȏ������}���܂��B

���̕S�N��̓����̕������c�̒��̑������Ƃ̈�ɁA���K�̂��z�{���Ă��ǂ����ǂ����ƌ������Ƃ�����܂����B���K�̎���͊�{�I�ɂ͔F�߂��Ă��Ȃ������̂ł��B�Ƃ��낪�A���ۂɂ͋��c�̒��ɂ����������킦����悤�ɂȂ����̂ł��B���K����鎖���֎~����Ă����̂ɂǂ����ĕ������c�̒��ɂ������~����ꂽ���s�v�c�Ɏv����ł��傤�B�����ł͋��K�̎��݂Ƃ߂��Ă��܂���ł����̂ŁA�ǂ��������Ƃ����Ƌ��c�̒��ɂ���������ڂ̐l�����������̂ł��B�����āA���V����͒��ɋ��K�͎�炸�A���̑��̐l������Ă悤�₭��������������ɂ��Ă����̂ł��B�������ł�����Șb�ǂ����ŕ������悤�ȋC�����܂�����ǁA���ܕS�N�O����l�Ԃ͓����悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ă���ȂƎv���܂��B�ł����班���������ɂ₩�ɂ��ċ��K�̎����F�߂Ă���Ȃ����ƌ����v�����N����܂����B

�@���W�̌o�܂ł����A�K���W�X��̒����̃��F�[�T�[���[�i���ɗ��j�Ƃ����s�邪�����āA���̕t�߂ɂ����u�i���V����j�������A�\�ӏ��ɂ킽������̕ύX���咣���܂����B����́A�H���̂��ƂƂ��A��̍�@�̂��ƂƂ��A���ׂȂ��Ƃ������̂ł����A���̒��Ɉ�d�v�Ȏ咣���������̂ł��B����́A�z�{�s�ׂɂ����ĉݕ��̎����F�߂Ăق����Ƃ������Ƃł����B�ݕ��o�ς��}���ɔ��W���Đ��̒��̎d�g�݂��ω����A����ɑΉ�����悤���߂����̂������̂ł��傤�B����ɑ��Ē��V�̔�u�����́A�@����c�i��W�j���J���āA�����̗v�������Ƃ��Ƃ��ނ��Ă��܂����̂ł��B����Ȏ������N����܂����B���V�����͍ŏ��ɐ�����ꂽ��������������Ǝ���Ă������Ƃ������Ƃ������̂ł��B�l�Ԃ̏W�܂�ł�����A���i�����D�ސl�B�ƌ����I�ȍl���̐l�B�����݂��Ă��āA���̑����������̂ł��傤�B�܂��A�����݂��l����ƁA���K�̎��F�߂��Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�A����͂��������Ă䂯�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�b��߂��āA���̌���ɑ��ă��F�[�T�[���[�̔�u�����͔[�������A����ɑ����̓��m���W�߂āA�ʂ̏@����c���J���Ē��V�������Ԃ����Ă��܂����̂ł��i�升�u�j�B���ꂪ�A�L�^�Ɏc�镧���̕���̎n�߂ł��B���̂Ƃ������������̂��O���Ə̂��܂��B���̎����͏ے��I�ȏo�����Ƃ��ĕ����j�I�ɂ͔��ɏd�v�ł��B����قNj��c���傫���Ȃ����Ƃ������Ƃł����A�ݕ��̎���Ƃ����_�ɂ��Č����A���߉ޗl���ォ��ł��������ɂ́A������p�g�����ƌĂ��l�������悤�ł��B���̂������ŁA���`�ȂǓN�w�I�Ȏv���ɖv�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���ꂪ�܂����̌�̕���̐��ݓI�Ȍ����ƂȂ����ƌ������Ƃ�����܂��B���`�I�ɈႢ�������Ă������ƌ������Ƃł��B�Ƃɂ����A���������߉ޗl���������܂܈�̏W�c�Ƃ��āA�ێ��ł��Ȃ������ƌ������Ƃł��B�ƂĂ��d�v�Ȏ����ł��B���܂��܂̌������l�����܂����A�l�ɂ��̂�`����Ƃ����͎̂��ɓ�����Ƃł��B���̎�����S�������ł����A���߉ޗl�̍l���Ă������Ƃ��A���̂܂܂ɓ`���Ă������Ƃ̓���ƌ������ƂȂ̂ł��傤�B�������̔\�͂̂Ȃ��ƌ������Ƃ�������܂���B����A�D�G�Ȑl�͂��������̂ł��傤�B���̐l�����������Ȃ�̏���Ȃ��Ƃ��l���Ă������̂�������܂���B���߉ޗl����ɂ����R�v�z�ƂƂ����l�B���������o�Ă��₭���܂������A���ɓN�w�I�Ȏv�l�̋��������ł������悤�ł��B�C���h�̐l�B�́B���߉ޗl�̋�����N�w�I�ɔ��W�����悤�Ƃ����c�݂����R�ƈقȂ����h���`�����Ă������ƌ������Ƃ̂悤�ł��B�ŏI�I�ɂ͓�\���炢�̕��h�ɕ����ƌ������Ƃł��B�������c�ł͊�{�I�ɍ��c���ł����āA���낢��Ȃ��Ƃ����肵�Ă��܂����B�c�_�D���̖�������������ēN�w�I�ȈႢ���čs�����B���߉ޗl�����̂悤�Ȃ��Ƃɂ͎��g�ނȂƍs�����̈�܂œ��ݍ��ނ悤�ɂȂ��Ă������̂ł��B�Ƃɂ����A���߉ޗl�̐������܂܂̑f�p�Ȏp�ŕ����͎c��Ȃ������B

�@���̎��������ׂĂ̂��������Ƃ����̂ł͂���܂��A���̎����̌�A�����͑����̔h�ɕ��A���ꂼ��Ǝ��̔��W�𐋂��Ă������̂ł��B���h��������ƌĂ�鎞��ł��B�u���������̒��ɏ�y�����������̂��v�Ƒ����_���Ȃ��ʼn������B��y���̂��o�̐����ɂ͂�����i�̔�K�v�Ȃ̂ł��B

���̂��߉ޗl�̋����̂��ƈ�̋��c���ێ����Ă䂯�Ȃ������̂��낤���Ƃ������ƁA���̂������̔h�ɕ��Ă��܂����̂��Ƃ������ł����A�����̃C���h�̐l�X�͔��ɘ_���I�ȁA�����ċc�_�D���Ȑl�X�ł������ƌ������Ƃ������傫���悤�ł��B������`����w�I�c�_�̍D���Ȗ����ł������ƌ������Ƃł��B���߉ޗl�͂��̗�O���̗�O�������̂�������܂���B���߉ޗl�͂��̌`����w�I�c�_������Ă����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�O�q���܂������A������Ɛ��I�ɂȂ�܂��B�����ł́u���L�v�i�̒u���j�ƌ����܂��B

���̋c�_�D���̈�ʂ�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B��������͂�����Ɛ��I�łނ��������Ȃ�܂��B�C���h�̐l�̍l�������Ƃł��̂ŁA�����̂���l�͓ǂ�ł��������B�Ȃ��l�͂Ƃ��Ă��������B���Ă��̎���C���h�ł͗։�̎v�z�Ƃ����̂��l�X�̊Ԃɍs���n���Ă��܂����B���ꂪ���ɏd�v�ł��āA���̗։�̂�����E�Ƃ����̂����߉ޗl���܂��ׂĂ̐l�̊肢�������̂ł��B���{�l�͂��̗։�̎v�z�Ƃ����̂��Ɛ��܂�ς���ƌ����Ċ�Ԃ̂ł����A�C���h�̐l�͖��Ăю��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����̂ł��B���ʂȂ�Ĉ�x�ł������ƍl�����B�]���ĂƂɂ������̗։甲���o�������Ƃ������Ƃ𗝑z�ڕW�Ƃ����̂ł��B���̃C���h�l�ɂƂ��ẮA�炭�ꂵ���։��l�Ԃɋ����Ă���̂��A�l�Ԃ̍�邨���Ȃ��i�J���}�j�ɑ��Ȃ�Ȃ����A���̂����Ȃ������o���Ă���̂���X�̗~���ł���B�܂���ʉ���v�z�����ƂɂȂ��Ă��āA�P���P�ʁA�������ʂƌ������Ƃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B���̑P���̂��ƂɂȂ��Ă���̂��l�Ԃ̗~�ł���ƍl���Ă����B���̗~�������߂ɂ͕��ʂ̐��������Ă��Ă̓_�����Ƃ������ƂɂȂ��āA�Ƃ��o��o�Ƃƌ������Ƃ��n�܂����̂ł��B�Ƃ�����Ȃ������Ƃŗ~���瓦��悤�Ƃ����̂ł��B�����Ĉ�̕��@�Ƃ��ċ�s���s���܂����B�g�̂�ɂ߂��邱�Ƃŗ~���łт�ƍl�����̂ł��B������̕��@�Ƃ��ẮA�ґz���邱�ƂŁA�S�̓������~�߂Ă��܂��A��������Η~���N���Ȃ��ƌ������Ƃ̂悤�ł��B�Ƃɂ�������Ȏ��g�݂����Ă����̂ł��B���āA�C���h�̐l�͂��̗։�̎�̂ƂȂ��Ď��̐��ւȂ����Ă����������ď�Z�s�ςȎ��Ȃ̖{�́i�A�[�g�}���j������ƍl���Ă����̂ł��B���̍��̎����ɕς���Ăƌ������A���̍��̎����̂ǂ����̕��������̐��ɂȂ����Ă����ƌ������Ƃ���������Ȃ��ƁA�։��藧���Ȃ����A��ȉ�E���K��Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�܂��B���߉ޗl�͂��̃A�[�g�}����ے肵���ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�������ƌ����ĕ����̒��S�ƌ������ƂɂȂ��Ă���̂ł����A���ꂪ�A���������c�_�̍D���Ȑl�������h�������悤�ł��B���Ⴀ�������������ł͉����։�̂��Ƃ������ƂɂȂ����B���̖��ɐi�ޑO�ɂ��߉ޗl�̍l�������Ă����܂��傤�B���߉ޗl�́A��������ł��邱�ƁA�����̖���������ʂƌ������̐^���̎p���o���I�Ɏ������̂ł��B�l�Ԃ����̂��Ƃ�g�ɂ��݂Ĕ[�����Ă��Ȃ��Ƃ���ɐl�Ԃ̋ꂵ�݂�����ƍl���Ă����̂ł��B���R�ƌ����Γ��R�Ȃ̂ł�����X�͉����Ă���悤�ʼn����Ă��Ȃ��킯�ł��B���̖���ɐڂ��Ďv�킸�܂𗬂��ƌ������Ƃ��J��Ԃ��Ă��܂��B�ł�����A�o���Ɋ�Â����ɃA�[�g�}���Ƃ������̂����Ղɑz�肷�邱�Ƃ��r�߂��̂ł��B��X�l�Ԃ̂��낢��ȍ\���v�f�i���]�A�S�E���j���A��Z�s�ς̖{�̂ƂȂ蓾�Ȃ��Ɛ����܂����B�����ŕ��������ł��B���]�Ƃ����̂͐F��z�s���̂��ƂŁA�F�͕�����ʁA�l�Ԃɂ��Ăł�������́B��͊����p�B�z�͐S�ɕ����ԑ��ŕ\�ۍ�p�B�s�͈ӎu�B���͔F����p�B���̂悤�ɕ����ʂƐ��_�ʂ���킹�Č܂̗v�f�ɕ��ނ��A���̂ǂ�����։�̎�̂Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��ƌ������Ƃ��o���I�Ɍ������̂ł��B�v����ɁA�����邱�Ƃ���悤�ɐ������̂ł��B���ꂼ���߉ޗl�ƌ������Ƃ���ł��傤���H�Ƃ��낪�A��̎���̐l�X�́A�b�������Ă��܂����B���߉ޗl�́A�{�̂�����Ƃ��Ȃ��Ƃ��������͗������肽���Ȃ������̂ł��B���|���_�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B������u���L�v�Ƃ����ԓx���Ǝv���̂ł����A�c�_�D���̐l�B�́A�ǂ������_�I�ɂ������肵�Ȃ��A�������킢�Ďd�����Ȃ��B�Ǝ��������ł��܂����悤�Ȃ̂ł��B���̂��߁A���Ȃ̒��ɏ�Z�s�ςȖ{�̂�F�߂��A�։�Ƃ���ƁA�������������։�̂��A�Ȃ�Ď����C���h�̐l�B�͍l���n�߂��̂ł��B����Ȍ�́A���Ɋw��I�Ȃ��b�ɂȂ��āA���ɂ��������鎩�M���Ȃ��̂ŁA�ǂݔ���Ă��������Ă����\�ł����A�ǂ�Ȃ��ƂɂȂ����̂��Ƃ����ƁA�C���h�̐l���l�����̂́A�܂��l�Ԃ̍\���v�f�ł͂Ȃ����������։��̂ł���Ƃ����Ȃ�Ƃ���̕�����Ȃ�����A��̂ƂȂ�S��������Ƃ����ɏ��ł��āA���̒���ɑO�̐S�Ə����Ⴄ�S�������J��Ԃ��Ă䂭�ƌ��������咣�����肵�܂����B��u��u���܂�ς���Ă���ƌ����悤�ȍl���ł��傤���B���̐��ɂ��ƎE�l��Ƃ��Ă��������Ԃ����ĂΕʂ̐l�ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ肱��͕s�s�����ƌ������ƂɂȂ�܂����B�����ŁA�ƂƂ����v�z���̗p���āA�S�͈�u��u�ł��Ă͐����邪�s���i�Ɓj�͐S�ɒS���đ������Ă䂭�Ƃ������Ȑ������܂�܂����B�����čŌ�̕��ł́A�S���������������Ɛ��ݓI�ȉ������ɕω����܂��B�������q�i���イ���j�ƌĂԂ̂ł����A�S�̓�������q�Ƃ��ĐA���t�����邱�Ƃ����K�i���イ�j�ƌ����A���̐A���t����ꂽ��q�ɂ���āA���ɐ�����S�����܂�B������J��Ԃ��̂��ƌ������Ƃ���̍��킯�̂킩��Ȃ������������悤�ɂȂ�܂��B���̕ӂɂȂ��Ă���ƁA�����Ă鎄�����������Ă���̂�������Ȃ��ƌ�������Ԃł����A�C���h�̐l�����͂���Ȏ�̍����Ƃ��l�����̂ł��B���̈��̍l���ɑΉ����镔�h�����ł��������Ă������ƌ����ƁA�����̕��h���Ă��������R�����ƂȂ��������Ă���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃɂ����C���h�̐l�͗������ۂ��l�X�Ȃ̂ł��B

�����Ŗ��A�{�ɘb��߂����ߎ���̊m�F�����Ă����܂��B���̂悤�ɕ��h�ƌĂ��W�c�����X�ɂ��̑̐��𐮂��l�S�N����ܕS�N�����āA���悢�掟�̑�敧���̎���ւƈڍs���Ă����܂��B���ꂼ��̕��h�͎��������̎咣�̐��������L�߂邽�߂ɁA�Ǝ��̗��_���q�ׂ����͂𐧍삵�܂����B�A�r�_���}�i�_���j�Ɛ��I�ɂ͌����̂ł����A���C���A�_�Ƃ�����ĎO���ƌ����܂��B���̒��ɐV�������T������������Ă������ƍl�����Ă��܂��B�����A���o�͐V��������Ă������̂ł��B�����Ă��̍��܂łɂ��o�͕��͂Ƃ��ď������悤�ɂȂ�܂����B�����̓`���͌��`���珑�ʂւƈڍs���Ă䂫�܂��B��������������o�āA�����v�z�͐��n���Ă����܂����B�����āA���悢��I���O���敧���^���������Ă���̂ł��B�����Ă��̑�敧���̒��ɁA�@�،o����y�o���������܂܂�Ă��܂��B�悤�₭��y���T���o�ꂵ�Ă��܂��B

�o�i�[�X�y�[�X

�X�^�W�I�����

��110-0004

�����s�䓌�扺�J1-8-20

TEL 03-3844-5949

FAX 03-3847-9301