〒110-0004 東京都台東区下谷1-8-20

浄土宗長松寺のページCONTACT US

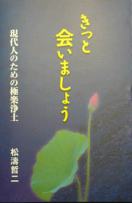

きっと会いましょう

全文をテキストデータで載せました。ダウンロードして電子ブックで読んでください。

- 第七章

第七章 岸本博士の挑戦

すでに前の章までで私の伝えたいことのほとんどは語り終えたのですが、実はこれからが本番です。温かく優しい浄土教であると私は思います。すべての人は浄土信仰の中に生きるべきだと考えています。しかし、これがなかなかそのように人々の間で理解されていない。それには何か原因があるはずです。その原因をこれから探っていこうと思います。この本の真の目的はこの点にあります。さてそこで、みなさんにひとりの博士を紹介しましょう。その人の名前は、岸本英夫博士です。博士は人生最後の十年間をガンと格闘し、その心の営みを書き残した人です。それが「死を見つめる心」ガンとたたかった十年間(講談社文庫)という本になりました。今までこの本は多くの人に取り上げられており、みなさんの中には、読んだことのある方がいると思います。一九○三年に生まれ一九六四年に亡くなりましたので、少し前の人と言うことになります。その最後の十年間ガンとの戦いを続けました。博士が書き残したこの闘病記は、ガンという難病にとりつかれた人間の心の記録として、貴重であるとともに、感動的です。とても率直に自らの思いを語っていて読んでいくとハッとさせられるところがたくさんでてきます。その当時の医学水準は、現在とは比べものになりませんから、難病不治の病であったガンという病気にかかってしまったと言うことはつまり死と向かい合ったと言うことを意味していました。死と向かい合った自らの心の動きをとても冷静に、見事に描き出していています。そしてそれは多くの問題を読む人に問いかけるものです。この章では、この岸本博士の闘病記を読んでそこに表された博士の死に対する考えを学んでみましょう。そして、この章のテーマですが、この岸本博士が浄土教(来世信仰)に対して、一つの挑戦を残したまま亡くなっていったのです。私が最初にこの本『死を見つめる心』を読んだ時以来、その挑戦は重く私にのしかかっていました。ずっとその挑戦に対する反発を感じながらも、ろくな答えが見つからず、どう反論したらよいか解らないまま、いたずらに日々を積み重ねてきました。この博士が指摘した点に、浄土信仰がみなさんの中に広く行き渡らない理由が示されています。ですから、この章ではみなさんの中にあるその理由を引っ張り出してどんなものかはっきりとさせたいと思います。そして、いまこの本に取り組み、ようやくその作業が終わりになる段階になって博士のその主張は、私の立場と非常に近いものであると言うことに気がつきました。そして、死と向かい合ったとき人がかならず一度は通り過ぎないとならないものであると理解できるようになりました。来世信仰には否定的な博士の挑戦は逆に対照的に見事に浄土を描き出します。この章では前述の本の記述を追いながら別の角度からご浄土を考えていきましょう。そしてその後の章で博士の挑戦に対する私の答えを述べてみたいと思います。それがそのままみなさんへの解答となると確信します。

さて、闘病生活の始まりは、ガンの告知から始まりました。博士がアメリカのスタンフォード大学へ客員教授として勤務している時にガンが発見されます。現在では、本人に告知するのが一般的ですが、その当時はアメリカにおいてもガンを告知するのは一般的でなく、患者本人の受容能力を考えて、つまり告げることによるショックを本人が受け止められるかどうかを見極めて、告知をするかどうかを判断するという方針であったようです。岸本博士の場合は、治療の効果を上げるためにも告げた方がいいと医師が判断したのです。ガンと闘う態勢をとろうという判断です。告知を受けたその時のショックというのは、きっといきなりカナヅチでなぐられようなもので、いったい何が自分に起こったのだろうかという何か夢でも見ているような出来事だったと思います。しかし、本当のつらさというのは、少し状況の理解が進んでから追いかけるようにやってきます。その告知を受けた日の夜、自分の部屋に戻って、たった一人になったときの記述があります、それをまず引用してみましょう。

「ソファーに腰を下ろしてみたが、心を、下の方から押し上げてくるものがある。よほど、気持ちをしっかりと押さえつけていないと、ジッとしていられないような緊張感であった。我知らず、叫び声でもあげてしまいそうな気持ちである。いつもと変わらない窓の外の暗闇が、今夜はえたいのしれないかたまりになって、私の上に襲いかかってきそうな気がした。

さしあたりなにより気懸かりなのは、今夜うまく眠ることができるだろうか、ということであった。ことによると、心が異常に昂奮しているため、夜中を通して眠ることができないかもしれないと思った。暗闇の中で、明け方まで、何時間もの間、じっと眼を開けていなければならないとしたら、どうなるだろう。それは、骨身にこたえるにちがいない。体も心も、少しも安まらないで、緊張と疲れのままで、明日の朝がやってくる。しかも、また、明日の夜も眠れないかもしれない。そうした夜が、幾夜かつづいたら、それだけで、私は、まいってしまうであろう。肉体の死が来るまでには、医者がいったように、半年の時間があるとしても、精神の方がもたないであろう。」

肉体の死まで半年と言われたと書かれています。どちらかというと重い症状と言うことでしょうか。そうした説明を受けた後でスヤスヤと眠るというのは難しいことでしょう。しかし、博士のように仕事を持っている場合は、身体を休めるためにも寝ないとならない、これがこれから続く戦いの第一歩でした。その後の話ですが、同じような立場の人が睡眠薬をもらって飲んでいると聞いて、なるほどこんな時には、寝るという何でもないことが大変なことになるのだと思ったことがあります。

告知を受けるというのはどのようなことなのでしょうか。お医者さんから病状の説明を受けると言うことなのですが、告げられた事実と今まで身につけて来た様々の知識とが結びつくところに混乱が生じてきます。ほとんどの場合は伝聞その他によるもので、素人ですからあまり当てにならない知識の場合が多いのですが、その知識が告げられた事実と急にレールで結ばれることになります。ガンは不治の病であると言う知識があれば、ガンから死と太いレールが急に敷かれ、そこをジェットコースターに乗って進んでいってしまうような恐ろしさがあります。今まで縁のなかった恐ろしい死が目の前に現れます。そして、そうしたレールが一本だけかというと、事はそう単純ではありません。「いやまてよ、そうともかぎらない」と言う現状を否定するようなレールも敷かれます。自分にプラスになるような知識にも何とか結びつけようとします。助かったと言う人の話、世の中の奇跡の話、最近の医学の進歩というようなことにレールを結びつけたいと思います。そのようにたくさんのレールが頭の中で次から次へ敷かれ、精神だけがジェットコースターに乗って走り回り人間を混乱させ苦しめるのです。告知の問題はこのような混乱の問題です。そして、一度レールが敷かれると元の駅になかなか戻れません。人間にとって不治の病の告知ほどつらいことはないかも知れません。以前はこうした事実を告げずに治療をしていたわけです。こんな混乱を人に味わせるのはかわいそうだと言うことなのですが、その判断も解らないではありません。実際現在のようにみんながみんな告知を受けるべきだと言われると、もちろん、隠しきれるものではありませんから、その通りとは思うのですが、うなずくことに少し躊躇せざるを得ないのも事実です。残された時間と人それぞれ違う受容能力を考えると、何とも首を斜めに振りたいような気分がします。

このように告知を受けた場合、そうした混乱を乗り越えて人間として少しでも質の高い時間を過ごしたいというのが現代的な要請ということだと思います。特に、告知が一般化してきた現在、博士のような状況での精神的なサポートとは何なのだろうと考えてみることは、現代の重要なテーマの一つのなのだと思います。そのテーマにもこの本が何らかのヒントを提供できれば幸いだと思っています。

さて、告知から手術まで三週間の時がありました。その三週間の、第一の取り組みが前述の通り無事に寝ることでした。ガンにかかったからと言って特別な生活があるわけではありません。寝て起きて食べて、当たり前の生活があります。その当たり前の生活をどうやっていくかというのが当面の問題です。

「癌の宣告を受けてから左頸部から鎖骨にかけての大手術をするまでに、約三週間の期間があった。その三週間の間は、私にとって異常な経験の期間であった。心の中では、寸時

の絶え間もなく、迫ってくる死の跫音(あしおと)に耳を澄まそうとしている。死を凝視した生活である。しかも、表面は、健康そうに、普通の生活をする、そういう異常な生活が続けられた。」

人間は、人前では他人からよく見られたいという思いがありますので、そう取り乱すということもありません。博士は単身でアメリカに行っていましたから告知を受けた後、たった一人でそれを受け止めなければなりませんでした。ですから、自分の内面と向き合う時間が、人一倍多かったのでしょう。そしてその内心は人生最大の敵である死との戦いにほとんど占領されている。ジェットコースターが走ってる。心の状態と人前での行動とがこれほど食い違うと言うことも他にはありません。そのとりつくろって生活している自分を自覚するというのも悲しく、つらいことです。

しかし、内心と行動が食い違うからと言って、これを単純に一致させればよいかというと、他のことと違って難しい。仮に心の内をそのまま表現できたとしてもスッキリと言うことにはならない。できれば仕事など休んで一直線に病気と対決したらどうだろうかなんて考えも浮かびます。しかし、多分苦しくつらい思いをさせられることになります。何と言っても相手は、不治の病と言われるガンです。死と向かい合っているのと同じですから、これと真正面から対決するというのは、危険ですらあります。

ですからこの内心と行動の不一致の問題は、アンバランスを一致させる努力をすると言うより、むしろ内と外のアンバランスを当たり前のこととして受けとめられるかと言うことにあるわけです。自分がもしそのような立場に立ったら、このようなことがあるのだと前もって覚悟しておいた方がよいと言うことのようです。平静を装う自分を自然なものとして受けとめると言うことです。

「癌の場合、ある意味では、空襲警報より、もっと始末が悪かった。空襲警報の場合には、警報解除ということがあった。警報中もやがて解除になれば、ほっと一と息つけるという楽しみがあった。しかし、今度の癌との戦いにあっては、それがない。警報解除ということがない。朝から晩まで、心は、緊張のしつづけである。これは、まったく、容易なことではなかった。」

空襲警報の恐ろしさというのを知らない世代が増えました。かくいう私も知りませんが、人間は、いつか区切りがつくという思いがあるから我慢ができるのです。終わりがあるからがんばれるのです。病気からいつか解放されるということが保証されれば人間は相当つらいことにも耐えられます。しかし、いつ果てるとも解らないガンとの戦いのあいだ中、緊張を続けているのは大変なことです。人間にはつらいことが数々ありますが、その中でも特につらいことは、苦しみがいつ果てるともなく続くと言うことではないでしょうか。精神をドリルでグリグリとえぐられる、それもドリルがいつとまるか解らない。どんな風に表現したらよいか解りませんが、これは本当につらいことだと思います。死の苦しみの第一の特徴は、死に至るまで区切りがないと言うことです。精神的緊張が死ぬまで続くと言うことです。みなさんは死の苦しみと言ったとき、まず何を考えますか。肉体的な苦しみの方が頭の中に思い浮かびますか、どうでしょうか?どうもそれは、精神的な苦しみこそ本当の死の苦しみと言うことのようです。

「こうした不安な緊張の中で、私は、しばしば、死刑囚のことを思った。死刑囚は死を宣告されて、しかも、独房にいなければならない。何時、刑を執行されるかわからない不安な状態で、死を見詰めながら、二年も三年も置かれたら、いったい、どういう精神状態になるであろうか。予告された死の苦しみは、実際に刑が執行される時だけのものでは、断じてない。

死の苦しみは、予告されたその刹那から、はじまる。それ以後は、三日生きればその三日間が苦しみである。十日生きればその十日間が、必死の激しいたたかいである。わずか二週間のたたかいですら、私は相当にまいった。」

死の苦しみがその瞬間だけのものであったら問題は非常に違ったものになっていたでしょう。人の前に姿を現したその瞬間から死は、人間にとって最大の苦痛を与え続けるのです。精神的苦痛について言えば、徐々に苦痛がまして行くのでもなく、最初にガツンときて、少し弱まると言うこともなく、最初からマックスパワーで登場してそのまま居座ると言うことのようです。この他にはない苦しみをどう克服していくかというのが人類にとって最大の課題です。人間は自分の死がまだまだ先であると思いこんでいるので、その苦しみとは無縁でニコニコと暮らしていられるのです。死が現実のものとしてはっきりと姿を現したときから、この特別な苦しみは始まります。「死んでしまいたい」という表現がありますが、あまりにつらいことが中々止まらない時に言う言葉です。死ぬことによってしか止めようがないと言うことです。とぎれることのない最大の苦しみに終止符を打ちたい。死の苦しみというのは、逆説的ですがまさにそんな精神的な苦しみです。博士は死刑囚になぞらえて、精神的苦悩を表現しています。死刑囚の一日一日は、いつ刑が執行されるかわからず、精神的には刑の執行を毎日受けているのと同じ一日一日を経験しないとなりません。ガンに関しては、現在でこそ医学が進歩し早期発見されれば、ガンも治るんだと言う時代を迎えましたが、この当時、ガンは不治の病で、死刑を宣告されたのと同じだったのです。死と向かい合う怖さ、悲しさ、苦しさを毎日毎日とぎれることなく経験しなければなりません。

「私は文字通り絶望の淵にたっていた。しかし、私は迫ってくる死から逃避しようという気持ちには、ならなかった。死をゴマ化そうとも、考えなかった。強い酒など飲んで、一時を糊塗しても、かえって、悲惨な状態になってしまいそうに思われたからである。」

絶望の淵と言う言葉は使い古されてその実感がわきにくいものです。普段、ちょっとしたことでもダメだとなった時の気持ちは、人間にとって不快でいやな感じがするものですが、それを思い出してもらって、どんどん推し進めていってもこの場合の絶望には到達できないのかも知れません。まあ何とか想像してもらうしかありませんが、そうした状況と向かい合った人間の姿勢というのは、それこそ人それぞれいろいろあると思います。姿勢というと多少本人の意思を感じて聞こえがよいですが、病気に振り回されてしまって人の状態と言った方が良い場合が多いかも知れません。いずれにしてもとにかくそのような死に対してどのように取り組んでゆくのかというのが次の問題となります。博士の基本姿勢は、あくまで死の苦しみに対抗してゆこうとするものでした。こんな時人間は基本的に逃げ出したいという思いが強いですから、なるべく考えないようにするとか、良い方へ良い方へと考えるとか、なんとかごまかそうとする気持ちが強くなるものですが、博士はそうしたことは考えませんでした。実際にゴマ化すなんてことでは済まされません。どうしても向かい合わなければなりません。ですから、一つの姿勢として、病気に対してあくまでも強く対抗していこうと決意するというのも程度の差こそあれ、多くの人のとる姿勢かも知れません。

自分だったらどうだろうかと考えたことがありますか。まっすぐに向かい合えると思いますか。きっとつらいと思います。どうしても、その気持ちをゴマ化すという行動をとるのではと想像します。ああでもないこうでもないと、精神的に無政府状態のようなものが思い浮かびます。行ったり来たり何度も繰り返して、結局最後に相手に姿勢を正されるということになるのかも知れません。とにかく一生でほとんどの場合一度しか経験しませんから、みんな手探りで行くしかありません。これだこうしなさいと言うことはおそらく永久に解らないままかも知れません。死の問題は人間にとって永遠のナゾなのです。あの漱石でさえ、向かい合ってみて、なんと「つまらなく」なってしまいました。いい大人がつまらないと公に表明するのもめずらしいことです。そして殊更に気分を変える努力をしました。無理矢理にでも気分を変えなくてはおかしくなってしまいそうな気がしたのでしょう。ですから博士のような精神的に強い人はむしろめずらしいケースで、ごまかすのでもなんでも良いのですが気分を変えると言うことも、こうした場合大事なことの一つなのかもしれません。

二十四時間の中、数分でもよいから忘れる事ができればそれはそれで幸せなことです。病気の時に見舞うと言う習慣は、気分を変えるという意味では大事なことのように思います。見舞いに来た人に、自らの病気を説明すると何か他人のことを話しているような感覚がして、意外と冷静に話せるものです。これは私自身の経験ですが、自分の病状を話すことができたというのは、自らの病を目の前に据えて対象としてみることができたと言うことで、病気に対して肩を並べたようなそんな余裕を生んでくれたりします。また、一方全然こうした精神活動に価値を見いだせないとなれば、やけくそで、こうしたつらさをまぎらすために、お酒をむやみに飲むという人の話も聞きます。お酒の力を借りてつらさを和らげようとするものです。私も実際に身近にそう言った人がいたのを経験しています。しかし、これはどうも良い結果は得られないようです。上司の悪口を言いながら飲むお酒もあまりおいしくありませんが、こんな時むやみに飲んでも博士の言うとおり悲惨なものになります。いずれにしても、お酒に限らず何か忘れさせてくれるような方策をとったとしても、前述のように、警報が解除されるということがありませんから一時気が紛れても、あるいは一時、酔うことができたとしても、覚めれば目の前にはやはり恐ろしい死があるという事になります。

「どうしても逃げ切れぬものなら、いっそのこと思い切って、死と正面から取り組んでみようという気になった。自分の死の機会に、一般的な死の問題について、できるだけ深く考えてみようと思うようになったのであった。」

こうした苦しい状況の中、博士は、どうせ避けることができないのならあくまでも真正面から向かい合おうと決意します。そこで博士は、一般的な死の問題といっていますが、自分が今死と向かい合っている立場を通して、人にとっての死とは何かと考えてみることにしたのです。宗教学の研究をしていた博士にとっては、最も興味のある研究課題であったかもしれません。こういうのを皮肉というのかも知れません。自らのケースが最も重要な研究対象となったのです。この点については前もって言っておかなければならないことがあります。博士は自らの意志でこうした取り組みをしたように記述していますが、実際にはそうした面だけとも言えません。このように人間一般の問題として取り組まざるを得ないと言うのが本当のところではないでしょうか。自らの死という問題を考え続けるのはとてもつらいことで人間にはできません。人間一般の死という取り組み方をすると、多少そのつらさが和らぐと言うことがあります。その中に自分の死も含まれているのですが、「人にとって死とは」と問う方が遙かに気は楽なものになります。そしてそこに何かうなずけるものが見いだされればしめたものです。自らの死を納得するということにつながっていくかも知れません。従って、人間の思考の自然の方向としてもこのような取り組み方となります。自分が死ぬのだと言う形では、絶望とか虚無感ばかりで、おそらく何も有用な考えは出てこないかも知れません。そんなつまらないことはないからです。自らを含めた人間一般の話として考えると言うことに自然となります。まあ、ぶっちゃけて言うと、みんな同じなんだと言うことです。

さてここまでの部分については何の違和感もありません。博士の言っていることはなるほどこのようなものかなと思わせるものです。しかしもう少し進むと私の思うところとは微妙に違ってくるのです。進んでみましょう。

「自分の死後、家族や知人が、自分のことを思い出してくれるだろうと考えることは、非常な慰めになった。」

「何よりも、私の心の支えとなったものに、自分の仕事があった。自分が一生やり続けて来た学問は、私一人のものではなくて、同じ道を行く多くの研究者との協同の仕事である。・・(中略)・・自分の生命の代わりに、自分の仕事が、存続してゆく。そう考えることは、たしかに、大きな慰めになった。」

さてこうした状況ですから、こうした辛さを和らげてくれるものはないかと、誰しも慰めを求めようとするのは当然のことです。本文中から今、二つの記述を抜き出してみました。博士が示したのは、自分のことを家族や知人が思い出してくれることと仕事が他の人に引き継がれて続いてゆくことをあげています。それはつまり自分が存在したという物語や人生のエピソードがつづいてゆくということです。自分が死んだ後自分の人生物語がたとえ他人によって担われるものであっても、引き継がれていくと考えることは人間にとっては慰めとなります。死によってプツンと自分の物語がとぎれてしまうということが、なんとも人間には辛いことなのです。もしもう終わりでも良いですよと言う気持ちになれたら、問題はほとんど解決です。けれど人間はそう言う気持ちには中々なれないようです。「未練」と言うことです。その気持ちは、存在欲と言う本能的な気持ちからでてくるのですが、また、別の面からは、その言葉の意味どおり、人生が必ず中途半端に終わると言うことがあると思います。きれいに完結するように人生を終わるという人はまずいない。もしほんとうに、すっきりと完結すれば、もう終わりでも良いと思えるかも知れません。よくすばらしい偉業を成し遂げた人が、もうやり残したことはありません言うことがありますが、それは自らの成し遂げたことへの満足感を表しているのであって、すべてが完結していると言うことではありません。ですから、必ず人間は中途半端なものを抱えているのです。これは年齢に関係なく九十になっても、百になっても、どんな人も中途半端なのだと思うのです。やりきると言うことはまずない。ですから、その中途半端なものを誰かが担っていってくれると思うことは慰めになります。

ここまでくれば、私などは「ご浄土」というのがすぐ頭に浮かぶわけです。物語が続いていくというのでしたら、死後浄土に生まれ変わってという話は、その趣旨から言っても非常な慰めになるはずです。ところがどうも一般的にはこれがそのように受け取られていない。博士に至っては、慰めの「な」の字にもならない。どうもこの辺から博士の考えとの違いを感じるわけです。両方の理解に差があることを感じるんです。だんだん問題の姿が現れてきたようです。

博士の採った来世信仰に対する態度は、非常にはっきりとしたものでした。慰めを求める気持ちはあっても、あの世や来世に対する信仰が人間の慰めにはならないときっぱり宣言します。

「平生、よく聞かされていた話に、死の場に臨むと、心が変わるということがあった。健康に自信がある時には、無神論者であったり、未来の生命を信じなかったりしても、目の前に死が迫って来ると心がゆらぐ。そして、今までの主張は、まったく棄てて、神仏の手に縋(すが)り、あの世に生まれることを信じて、それをたよりに死んでゆくようになるということであった。

しかし、私の経験した範囲では、私の心には、そのような変化は起こらなかった。それまで、私は、この自分の生命というものは、死とともに、蝋燭の火が消えるように消えてしまうと考えることが、もっとも素直であるように考えていた。私にとっては、死の場に臨んでも、その考え方は、やはりそのまま変わらなかった。あるいは、見方を変えれば、いくら心細くても、いくらつらくても、そう考えるより外に自分として考えようがなかったという方が、もっとよく当たっているかもしれない。天国や来世を信じて、安心して死ねる人々の単純さは、確かに羨ましいものに思われた。しかし、一方では、私自身としてこの期に臨んでもゆるがない自分の知性の強靱さに対して、いささかの誇りを感じていたことも、いつわらない心情であった。」

浄土を信仰するものとして、このようにはっきりと宣言されると言うこともそうあることではありません。これではもう立場がありません。普通は世の中に我々のように来世信仰、浄土信仰を持っている人がいるのですから、多少は気を遣ってもう少し穏やかに表現するものです。そっちがそういう気ならこっちにも考えがある、と言いたいところなのですが、どう反論して良いか、長い間解らないでいたのです。こういう人とは平行線だなと結論づけることは簡単です。しかし、そうした結論で済ましてしまうことに何か物足りなさ、後ろめたさを感じながらも問題の核心がつかめなかったのです。博士は言います。ローソクの火が消えてしまう。誰一人としてその経験を話してくれた人がいるわけではありませんが、こう言われると妙に説得力を感じてしまうわけです。なにかとても恐ろしいですが、おそらくそう受け取るよりないのかも知れません。お釈迦様の薪の火が消えた話とまったく同じです。しかし、一言言っておかなければなりません。浄土信仰を持った我々が単純だと言うのは、ちょっと違うのではないでしょうか。ちょっと反論しますが、私の考えでは博士の方がよっぽど単純ではないかと言いたいのです。博士の考え方が単純だからそのような結論になってしまうのだと思っているのです。つまり、おそらく博士のおっしゃるとおりなのかもしれません、しかし、そうだとして、そうだから、これこれなのですというところが大事なのではないでしょうか。どうもそのようだと言うことをそのようだと確認して済ましてしまう方が、単純なのではないでしょうか。この辺りに視点のずれを感じるわけです。その点については後で反撃したいと思っています。今その問題は後にするとして、もう少し記述を追ってみましょう。博士は、このような精神的葛藤の中無事に手術を終え、幸いにも一時回復します。こうした状況を通り抜けてきたのですから、博士の人生観は大きく変化します。生きる。生きている。ということの大切さを本当に身をもって理解したのでしょう。そして、狂ったように仕事に打ち込むようになります。今、この時を大切にしようという気持ちが強くなった博士は、がむしゃらに仕事をこなしていきました。家族との関わりも以前にも増して強いものとなりました。

普段私たちは、生きていると言うことをあたりまえのことように思っています。しかし実は、本当にはかないものなのです。あっけないものなのです。お寺にいて、一年に何度も思いがけない人の死を目の当たりにします。あの人がと言う人のあっけない死というのを経験します。そうした経験をしている私ですら、この今という時の大切さをなかなか理解できません。頭では解っているのですが、そうした自覚を持った生活というのができません。お釈迦様が繰り返しお弟子さん達に注意したことです。博士には平穏な時が再び訪れました。それは以前の生活に戻ったというのとは違います。命のはかなさを本当に自覚し、今このときの大切さを自覚した生活です。そうした自覚を持った人にとって、死の影が少しでも遠のいてくれるのは有り難いことでした。世の中にこれほど有り難いこともないのでははないでしょうか。しかし、ガンは再び博士を襲い、入退院を繰り返し、再手術を何度かして、十年間に及ぶたたかいの日々をおくることとなったのです。その十年という長い闘病のなかで、博士が何を思い何を考え、死との戦いを続けたのか、ぜひ一度みなさんにも読んでもらいたい本です。博士の真剣な態度はとても感動的です。ゴマ化さずにまっすぐに向かい合う態度は私にとっては、すがすがしいものでした。最初にお釈迦様の教えに触れたときのようなすがすがしさを感じました。そしてこの時から死の問題は自らの立場をかなぐり捨ててまっすぐに向かい合わないと行けないと思うようになったのです。かっこよくいうと、お坊さんである前に一人の人間として考えないといけないと思いました。博士も言っていますがどんなに辛くてもまっすぐに向かい合うより仕方ないということです。そしてごまかすことなく自らの心の声に耳を傾けるという態度が、博士の場合は最後まで続きました。その中でできあがったのが岸本博士の生死観ということになります。それは、この本の中で「わが生死観」と題される文章となりました。それはきらきら光る結晶となってこれから死を迎えるすべての人間に対して人間のとるべき一つの道を示したと言えます。自らの死を通して、生きること、生きていることの大切さを伝えようとするものです。その中に博士の重大な挑戦がありました。ようやく問題の所在がはっきりしてきます。「ご浄土」が現代人と呼ばれるみなさんにどうも受け入れられないと言う問題が姿を現してきます。その挑戦に至る経過を見ていきましょう。

まず最初に博士は生死観という場合二つの立場があるといっています。

一つは人間一般の死の問題について考えようとする立場です。いわば一般的かつ観念的な生死観です。もう一つの生死観は「自分自身の心が生命飢餓状態に置かれている場合の生死観である。腹の底から突き上げてくるような生命に対する執着や心臓まで凍らせてしまおうかと思われる死の脅威に脅かされていても立ってもいられない状態に置かれた場合の生死観である。」

以前から何回も指摘しておきましたが、博士も同じ認識を持っています。人間一般の死という話の場合、自分の死というのもその中に含まれているのですが、自分の前に死というものを据えて論じるので、それはあくまでも思考の対象としての死です。ですから多少距離が生まれて、気持ちとしては、はるかに楽なものとなります。そして、ともすると人間は自分が死ぬと言うことを忘れて論じています。自分がまさに死と向かい合っていたとしても忘れているのかもしれません。それに対しイヨイヨ自らの命が死の脅威にさらされているという取り組み方をした場合の生死観はまったく異質です。この自分が死ぬというのは別物です。のんきに「人間の死とは」などと論じているのとはまったく別物です。博士の表現は、腹の底から突き上げてくるというものですが、言葉を尽くしても表現しきれるものでないかもしれません。この二つの取り組み方は、同じテーマを扱っているようで、実は全く違うものであると言わざるを得ません。それくらい違っています。では何故に「人間にとって死とは」という命題を人は考えるのか。そんなに違うものならば、それは役に立たないではないかと言うことになります。しかし人間は考えます。考えずにはいられないのです。何故なのでしょう。

「生命飢餓状態におかれた人間が、ワナワナしそうな膝がしらを抑えて一生懸命に頑張りながら、観念的な生死観に求めるものは何であるか。何か、この直接的なはげしい死の脅威の攻勢に対して、抵抗するための力になるようなものがありはしないかということである。それに役立たないような考え方や観念の組み立ては、すべて、無用の長物である。」

死に対して抵抗するための力になるもの、これです。博士と言うより人間の求めているものはこれです。博士は人類が長い歴史のなかで築き上げてきた観念的な営みの中に死の恐怖に打ち勝てるような考えはないだろうか。そうした恐怖を少しでも打ち消してくれる観念的な生死観はないものだろうか。今までに自分と同じように死の病と闘い苦しんだ人がいるはずだ。その人はどのようにこの苦しみを克服したのであろうか。どのよう過ごしたのだろうか。そうした人たちの営みが、人類の知的遺産として残されているはずである。「人間にとって死とは」と問うことの意味はこの点に存します。死の恐怖に打ち勝つ、打ち勝てないにしても少しでも良いからそれを和らげてくれる。そうしたことを望んでいるのです。もし、今までの人類の知的営みの中にその答えがなければ、自分一人のためのものであって良いから、自ら考え出してでも何とか、この眼前の死に抵抗する力が欲しいのです。その目的を少しも果たさないものは無用の長物です。この時間のない時にそんな役に立たない考えにかかわっている暇はないというのがおそらく博士の気持ちでしょう。

さて、その自らを襲う恐怖について二つの要素があると博士は分析したようです。

「平生は漠然と死の恐怖と考えていたことが実は二つの異なった要素を含んでいることが明らかになる。その一つは死そのものではなく死に至る人間の肉体の苦痛であり、他は生命が断ちきられるということ、すなわち死そのものに対する恐れである。」

指先をちょっと切っただけでもズキズキと痛くていやになります。手術の後痛み止めをもらいましたが、その痛み止めが切れてきたときの痛みや苦しみのことを思い出すと、死ぬときの苦しみはどんなものだろうかと思います。考えるだけで何かムズムズとしてきます。人間ですから苦しい思いをするのはイヤだなと思います。痛い思いをするのもイヤだなと思います。そうした苦痛は実際に我々を襲うものです。そして、経験的に実感として我々に迫ってきますから、そちらの恐怖に気を取られると言うことが起こります。しかしその後ろに控えるものの恐ろしさ、つまり死そのものに対する恐怖は圧倒的にそうした苦痛をしのぎます。これもやはり比較にならないと言った方がよいでしょう。次のような表現となって現れます。

「これは前山の高さに気をとられてその後ろに控えている真の高山を見あやまる考え方である。肉体の苦痛はいかにはげしくとも、生命を断たれることに対する恐怖はそれよりももっと大きい。」

「いくら苦しくてもよいから、もっと生きたい」というのが、人間の本音です。

そしていよいよ博士も人間の最終的な問題にたどり着くのです。人類史上というか人間学上の永遠の問題にたどり着きます。どんな人もこの問題にたどり着きます。

「生きている現在においては、自分というものの意識がある。『この自分』というものがあるのである。そこで問題は、『この自分』は、死後どうなるかという点に集中してくる。これが人間にとっての大問題となる。」

やはり博士もこの問題に突き当たるのです。それ来たなという感じです。

「人間にとってなにより恐ろしいのは、死によって、今持っている『この自分』の意識が、なくなってしまうということだからである。死の問題をつきつめて考えていって、それが『この、今、意識している自分』が消滅することを意味するものだと気がついたときに、人間は、愕然とする。これは恐ろしい。なによりも恐ろしいことである。」

どんな人もみんなこの問題に突き当たります。お釈迦様の時代から同じです。そしてやはり何とかならないかと思います。この気持ちを解決してくれるもの、解決でなくても良いから和らげてくれるもの、これを人間は大昔から探し求めているわけです。人間はこの「自分」というのがなによりかわいい。この「自分」が消えてなくなることなど考えたくもない。しかし、死と向かい合ったときは別です。そうした事実と向き合わなくてはなりません。宇宙大自然の法則を一生懸命明らかにしてきた人類は、とてもつらい知識を得てしまったのです。この「自分」はどうも消えてなくなりそうだ。このことを考えると寒気がします。そして、これは怖い。普段、人間は、この事実が頭の中に思い浮かぶと、まだまだ先のことだとして、考えるのをやめてしまいます。ずっとこの事実をじっと見つめているというのは人間にはできません。おそらく気が狂ってしまうのではないでしょうか。このように話題にすることすらはばかられる種類のことです。憂鬱で不快なことです。しかし、いずれ人間はそのことと向かい合わなければなりません。そして何らかの形で対処しなければなりません。何もできないまま、行き当たりばったりで、その時を過ごすと言うのが多くの人の通る道なのかも知れません。そして最後の最後まで、この事実、つまりこの「自分」が消えてしまうと言う事実を否定し続けるのかも知れません。あるいは、漱石ではないですけれど、気分を変えて、違ったことを考えるなんて事でゴマ化そうと本能的にするかも知れません。しかし、この博士は違っていました。この博士ほどまっすぐにこの事実と向かい合った人もそうはいません。

「しかし、どうであろうか。死によって肉体が崩壊すると感覚器官や神経系統も消滅する。脳細胞もまったく自然要素に分解してしまう。生理的構造が何もなくなった後で、『この自分』という意識だけが存在することが可能だと考えようとするのは、相当に無理があるのではなかろうか。」「たとい、身の毛がよだつほど恐ろしいことであるとしても、私の心の中の知性はそう考える。私には死とともに、すなわち、肉体の崩壊とともに、この『自分の意識』も消滅するものとしか思われない。」

もう言葉がありません。自らの死を前に据えてここまで言い切るのですから、博士の精神的な強さには素直に降参します。何もここまではっきりとさせなくてはいけないものかと思います。そんなに自らを苦しめなくても良いのではないかと思います。

博士は熱心なキリスト教の家庭に育ちました。しかしある年齢以後キリスト教をどうしても信じることができなくなりました。理由については書かれていませんのでわかりませんが、それと同時に死後の理想世界としての天国や浄土の存在は全く信じないようになったということです。ここまで言い切るのですから、信仰には縁遠い人間なのだと理解すれば良いではないかとしてしまいそうですが、ここが問題です。博士も何かを求めているのです。それも真剣に求めています。投げやりに虚無主義の態度をとっているのとは違います。

「死後も生命があるのだということになれば、はげしい生命飢餓の攻勢も、それによってその鉾先をやわらげるに相違ない。」とは思いつつも博士の知性はそういった妥協を許さなかったのです。事実に基づかない考えは、かえって人間を迷いの中に引き込んでしまう。この方が人間にはつらいと考えていました。そしてその自分の知性の強靭さに心ひそかな誇りを感じていたのです。博士の誇りは、浄土教に代表される来世信仰に対して一つの挑戦となって現れます。

「しかし、今にして思えば、そのようなはっきりした態度をとることができたのは、苦しい中にも、私にとってはむしろ幸いであった。もっと悲惨なのは、心がはっきり定まらず、疑惑の雲の中でもだえる場合であろう。天国はあるのだろうか、ないのだろうか、死に直面しながら、それをいずれとも決めかねて、ああでもないこうでもないと思いわずらう。そうなると、自分というものが、二つにも三つにも割れる。しかも、生命飢餓状態が深刻になるほど、疑いに拍車がかけられ、自己の分裂はますます深まる。私はのちに、多年、他人には浄土往生を説いた高僧といわれた人が、自分の死に直面したときにほんとうに自分をまっている浄土があるのかどうかという疑いを生じ、浄土はあるかないかという二つの考え方の間を彷徨して、狂い死にをしたという話を聞いた。」

浄土信仰は迷いの元である。このように言われると、自分の中に自らに問いかける「自分」というのがいてドキッとします。私自身も気が狂わずに死を迎えられるだろうかと自らに聞いてみればいささか自信がありません。浄土宗の僧侶としてなんたることかと言われそうです。しかし、博士がこれほどまっすぐに死というものに取り組んでいるのですから、こちらもごまかさずにまっすぐに向かい合わないといけません。そう言う態度がかけているので平行線になってしまうのです。向かい合ってみると、正直に言って自信がありません。本当に気が狂ってしまうかも知れません。現代人が来世信仰を拒絶する理由は、博士のこの挑戦に対して、浄土宗の僧侶である私が自信を持って打ち消すことができないという点に端的に表れています。我々仲間の中には虚勢を張って反射的に打ち消す僧侶も多いと思います。しかし、それは死というものの恐ろしさを見つめていないからだと思います。しかし、そうだとすると何のための信仰なのかと言うことになります。役に立たないではないかと言われそうです。

来世信仰を持つということが、我々に何かプラスをもたらさなかったら、それは無用の長物です。死というものに対して、抵抗するために少しでも力になってくれることがなければ何にもなりません。そのような点から見るとどうも首を傾げざるを得ない。来世信仰の中で何の迷いもなく安らかに自らの死を迎えられるのだろうか。そんな確固たる立場を本当にとることができるだろうか。それほどでなくても、少しでも死の恐怖を和らげてくれるだろうか。この問いかけが、浄土教を始めとする来世信仰に投げかけられているのです。そしてよくよく見ると、とてもそのようには思えない。それはかえって人間を混乱に導いてしまいそうだ。そんなことなら浄土を信仰する甲斐がないということになってしまいます。博士はそうした来世信仰を持たなかったことがむしろ幸いであったと言っています。来世信仰は甲斐がなく、むしろ人を迷わせ苦しめるものと考えたのです。はたして人を迷わせ苦しめるものなのか、あるいは人を救うものなのか。役に立つのかたたないのか、ここに問題は明らかに姿を現しました。

そして今、役に立たないと感じる人が、現代人の中には多くいると言うことなのでしょう。この問題にどんな答えを用意できるかそして、みなさんにうなずいてもらえるかどうか、それが、いよいよ分かれ道です。これに失敗すれば、みなさんと浄土信仰の縁は切れてしまうと言うことになりかねない。何とかがんばらなければなりません。今、私の答えは後に記述するとして今ここでは博士の考えをもう少し追ってみましょう。

こうした認識を持った博士はあることに気がついていきます。

「私は一つのことに気がつきはじめた。それは死というものは実体ではないということである。死を実体と考えるのは人間の錯覚である。死というものは、そのものが実体ではなくて、実体である生命がない場所であるというだけのことである。そういうことが理解されてきた。」

いったい何に気がついてきたのかこれではちょっとわかりにくい。しかし次の文書を読めば博士が気がついたことがもう少しはっきりと解ってきます。

「死の暗闇が実体でないということは、理解は、何でもないようであるが、実は私には大発見であった。これを裏返していえば、人間に実際与えられているものは、現実の生命だけだということである。人間は、日々の生活をくり返して生きている。これは、疑いのないことである。人間にとって生命は実体である。しかし、人間にとってあることは、今生きているということだけである。人間には、生命がある。五十年か六十年か生きているが、その寿命の中の一日一日は、どの一日も、すべて人間にとっては同じように実体としての生命である。どの一日も同じように尊い。寿命がつきて、死が近づいたとしても、その死に近い一日も、健康の時の一日と同じように尊い。そのいのちのなくなる日まで、人間は生命を大切によく生きなければならない。死というのは別の実体であって、これが生命におきかわるのではない。ただ単に、実体である生命がなくなるというだけのことである。このような考え方がひらけてきた後の私は、人間にとって何よりも大切なことは、この与えられた人生を、どうよく生きるかということにあると考えるようになった。いかに病に冒されて、その生命の終りが近づいても、人間にとっては、その生命の一日々々の重要性はかわるものではない。つらくても、苦しくても、与えられた生命を最後までよく生きてゆくよりほか、人間にとって生きるべき生き方はない。このようにして、死の暗闇の前に素手でたっていた私は、このギリギリの限界状況まできて、逆に、大きな転回をして、生命の絶対的な肯定論者になった。死を前にして大いに生きるということが、私の新しい出発になった。」

死の暗闇の前に素手で立っていたという表現は、博士の気持ちをよく表しています。そしてそれは、人間というものの真の姿です。人間に与えられているのは生だけである。実態のない死に取り組んでみても仕方がない。この残された生を絶対にすばらしく生き抜こうというのです。なんとすばらしいではないですか。

「それ以来、私は、一個の人間として、もっぱらどうすれば『よく生きる』ことができるかということを考えている。しかし、そう生きていても、そこに、やはり生命飢餓状態は残る。人間は、一日一日をよく生きながら、しかも同時に、つねに死に処する心構えの用意をつづけなければならない。私は、生命をよく生きるという立場から、死は、生命に対する『別れのとき』と考えるようになった。立派に最後の別れができるように、平生から、心の準備を怠らないように努めるのである。 生命飢餓状態に身をおきながも、生命の肯定をその出発点とする。私は、ここまで論じて、ようやく、その出発点まできた。しかし、私はもはやこの稿を終らなければならない。いかにしてよく生きてゆくか、いかにして、『別れのとき』である死に処するか、このような問題をすべてあとに残して、しばらく筆をおく。(昭和三十八年十月、「理想」同年十一月号に掲載)」

死は別れの時である。この別れを立派にやり遂げよう。これが博士の示した一つの行き方です。実体でない死に取り組むから混乱を生じてしまうので。死は生のなくなった場所だというように、実体である生を基準に考えればもう迷いはないということです。これは何を意味しているかというと、人間が経験上認識できることは、どう考えても結局、生きているという点が限界だと言うことです。人間がただ存在するものであるということにたどりついたのです。経験上、これだけは確かであると言うことを突き詰めてゆけば人間にあるのは今与えられている生だけだとしか言えないことに気がつきました。ハッとしませんか。思い出してください。お釈迦様がマールンクヤやヴァッチャに示した人間存在のあり方です。人間はただ存在し、ただいなくなるものなのです。それが、経験に基礎を置いた場合の結論と言うことです。この一線以上のことは結局人間には解らない。お釈迦様は、そのことをよく解っていましたから、人間がただ存在するものとして、経験上確かな点に足場を据えて、その存在のあり方を示したのです。正しくものを見る。正しく思う。正しく語る。正しく行動する。・・・いわゆる八正道というのは、人間のあり方をしめしたのです。

人間に与えられているのは生だけで有ると言うことになれば、そうした人間として、その生のあり方が重要な事になります。その人間としてのあり方が全うされて後のことははっきり言って解らない。確かめることができない。お釈迦様が死後のことを説かなかった理由はここにあります。経験的に確かめられないことには立ち入るなというお釈迦様の教えは、まさに博士がたどり着いたところのものです。お釈迦様と同じ地点に立った博士は、一日一日をよく生きるということを選択しました。それが人間にとって一番等身大な考え方、無理のない考え方、迷いを生じない考え方、と考えるようになったのです。一瞬一瞬を最大限に燃焼してゆくことがなんだかんだといっても大切なことだと考えるようになったのです。生命の絶対の肯定論者(後注)となったと表現しています。つまり、与えられた一日一日を精一杯に生きて行く、最後の一日もそれまでと変わらずに精一杯生きて行く、そしてその最後の一日の終わるときそれが死となるようにして行こうという計画です。

(注)[お釈迦様が、同じように生命の絶対的肯定論者であったかと言うと、これがちょっと難しい問題があります。前にもちょっと触れましたが、輪廻という問題があって、この輪廻を脱出すると言うことに、お釈迦様時代の主題がありました、もちろんお釈迦様もそのことを中心に考えていましたから、単純に博士の考えとイコールとはならないようです。]

そして、博士が最終的に行き着いたところは死は別れのときであるという認識です。人間は死という状態に移行していくのではなく生という状態に別れを告げるのだというのです。どこかへ行くのではなくただ存在しなくなるだけだというのです。生命に対する別れのときと考えるようになったのです。どんなに恐怖にふるえようとも、そのことから目を背けずに、立派な別れをしようと決意しました。こうした心の状態に達した博士はなくなる間際、「ありがとう。ありがとう。」と会う人ごとに感謝の言葉をかけて、お別れしていたと言うことが、家族の言葉として残されています。

さて博士は来世信仰は人間にとって迷いの元であると宣言したまま亡くなってしまいました。今度は私の方が反論をしなくてはなりません。とはいうものの非常な困難さを感じざるを得ません。このあまりにも立派な博士の考え方に対しては、尊敬の言葉を送らざるを得ません。みなさんもそう思いませんか。それこそお釈迦様が今の時代に生き返って、教えを説くとしたら博士がこの文章で語ったようなことを説くかもしれません。お釈迦様が説くようなことを言っているのですから、反論のしようもないというのは当然かも知れません。もう一度博士の考え方整理してみましょう。博士はまず死は実態ではないということ、つまり人間に与えられているのは生だけであると認識します。経験に基礎を置けば、この一線以上のことは人間には解りません。生という状態から死という状態に移行すると我々は常々考えていますが、これが大きな勘違いなのです。生きているという実態がなくなるだけなのです。つまり人間はただ存在するもの、そして存在しなくなるものなのです。このような考え方からすると来世信仰が説くような死後の世界は、人間の興味の対象、願望の対象とはなっても、そのような経験に基づかない観念的な思想は、圧倒的な死の恐怖の前では何の役にも立たないものとなります。死の恐怖の前に、その存在を迷いなく信じ続けるのはまったく無理である。迷いの元でさえある。実際に、長年浄土往生を説いた高僧と言われた人が、いざ自分の死に直面したときに浄土があるのかないのか疑いを生じ、狂い死にをしたと言う例をあげて、観念的思考が役立たないことを指摘しています。そしてそうした観念に迷わされることなく残された人生を立派に生きること、与えられた生命を立派に生き抜くことを、生命の絶対肯定論者たるべきことを説いているのです。博士の考えたことをまとめると、このようなものです。前にも述べましたが、正直なところ私自身も自らが死と向かい合ったときに、はたして気が狂わずに立派に振る舞えるかどうかとなると自信がありません。ごまかすことなく真剣に自らに問いかけてみると自信がありません。つまり死の恐怖の前で浄土信仰が役に立たないかもしれないということです。それでは博士の指摘するように早いこと降参して、つまり、浄土信仰なんか棄てて生命の絶対的肯定論者となって人生を歩めばよいではないかと言うことになります。今この時から、最後の一日まで生命の絶対肯定論者となって生きて行くと決意したらどうかと言うことです。ここまで博士の考えを理解してみて、気がつくのですが、おそらく私もほとんど同じ事を考えているのだと思います。しかし、浄土信仰については博士の考えに肯きかねるのです。

マールンクヤやヴァッチャといったお釈迦様在世の時にも登場し、その後も時と場所をえらばずに登場した来世への思いが、大乗仏教の成立する中で仏教の中に取り入れられました。そこには理由があるのです。お釈迦様が何故この信仰に近寄ろうとしなかったのか。何となく輪郭はつかめたように思います。むしろこの説かなかったと言う事実の中に大切な答えが隠されていると思います。来世への思いという、このつかみどころのない人間の営みが、経験的な認識を超えて出てきては打ち消され打ち消されてはまた出てくるという問題は、どうもそれを否定する側と、肯定する側で議論がかみ合っていないように思うのです。片方の基準で論じようとすると、反論する側が虚勢を張ってごまかすとか、あるいは逆の側からは無理解による軽蔑というようなもので取り合わないというような態度をとってしまってお互いに永久に平行線と言うことになります。その点を解明していくことが博士への反論になると思います。そしてそのことがこの本のテーマ、現代人のために浄土を説くことにつながっていくものと考えます。本当にみんなで温かい思いでうなずきあえると確信しています。次の章でいよいよそのことをみなさんに訴えてみたいと思います。

バナースペース

スタジオ阿弥陀

〒110-0004

東京都台東区下谷1-8-20

TEL 03-3844-5949

FAX 03-3847-9301