〒110-0004 東京都台東区下谷1-8-20

浄土宗長松寺のページCONTACT US

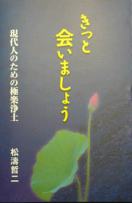

きっと会いましょう

全文をテキストデータで載せました。ダウンロードして電子ブックで読んでください。

- 第五章

第五章 夏目漱石の「思い出すことなど」

皆さん、夏目漱石はご存じですね。「吾輩は猫である」を書いたあの夏目漱石です。私は、漱石のファンです。今でも、漱石に関係した記事が新聞などに載ると興味を持って読んでいます。漱石についてはそれこそいろいろな人がいろいろなことを書いていて、漱石学みたいなものができあがっていますが、このほんのテーマである浄土を考える上で、漱石は一つの視点を提供してくれます。

さて、その漱石ですが胃潰瘍で亡くなっています。六回ほど胃潰瘍でダウンしています。入院して治療し、また退院して小説を書くと言うことを繰り返しました。その第一回目の時のことです。四十三歳の時、東京の長与胃腸病院に入院して、その後、転地療養に伊豆修善寺の菊屋旅館に逗留しました。その旅館で大量吐血して危篤状態に陥ります。生死の間をさまよった末、一命をとりとめなんとか回復して必死の思いで東京の長与病院に戻り元気を取り戻したということがありました。そのときの経験を後に「思い出す事など」という文章にしたのです。この作品は多くの人が題材にしていますので、ご存知の方も多いかと思います。

生死の間をさまよった経験を漱石なりにつづって居て非常にこれが興味深い作品となっています。まさに死にかかった人間の思いがそこによく現れています。今この話を取り上げるのは、何故かというと、先に取り上げた臨死体験の話とはまったく異なるものだからです。正反対といえるものかもしれません。引用しながら漱石の思いを今度はたどってみましょう。どんなことを我々に訴えてくるでしょう。

まずその時の漱石の病状が、どのようなものであったかということですが、引用しましょう。

「徹頭徹尾明瞭な意識を有して注射を受けたとのみ考えていた余は、実に三十分の長い間死んでいたのであった。」

医学的にどういう状態を言うのか詳しくは解りません。病院でなく旅館の一室でその当時どんな設備があったのでしょうか。詳しくは、わかりません。呼吸が停止したり、心臓が停止したりして、酸素がいかなくなると十分ほどで、脳が損傷して植物人間になってしまうといいますけど、漱石は後に回復してその後も作品を残したりしていますので、そこまでの病状とも違うのでしょう。しかしとにかく、周りの人が三十分の間死んでいたと思うそんな状態であったのです。非常に危険な状態と言うことです。そして、次のところが興味深い。

「強いて寝返りを右に打とうとした余と、枕元の金盥(だらい)に鮮血を認めた余とは、一分の隙もなく連続しているとのみ信じていた。その間には一本の髪毛を挟む余地のないまでに、自覚が働いて来たとのみ心得ていた。程経て妻から、そうじゃありません、あの時三十分ばかりは死んで入らしたのですと聞いた折りは全く驚いた。」

意識というのを普通は気がつかずに生活していますが、その気になると人間は自分にそうした機能があることを客観的に認識できる能力があります。そしてその意識によって生きているんだと言うことが解るわけです。我々は意識によって自分を自分たらしめていて、その意識が最後の砦となっているわけです。意識がなければ、あなたも私もない。生きるも死ぬもないわけです。ですから意識が確実に連続しているものとばかり思っていたのに、間に入った三十分を自分自身の意識が認識していないというのは、漱石にとっては、驚き意外の何ものでもなかったのです。というのは、漱石は意識の連続こそが「私」そのものであるという考えを持っていたからです。『文芸の哲学的基礎』という文章の中に次のような文章があります。

「けれども前にも申した通り眼で見ようが、耳で聞こうが、根本的に云えば、只視覚と聴覚を意識する迄で、此の意識が変じて独立した物とも、人ともなりよう訳がない。見るときに触るときに、黒い制服を着た、金釦の学生の、姿を、私の意識中に現象としてあらわし来ると云ふ迄に過ぎないのであります。是を外にしてあなた方の存在という事実を認めることができよう筈がない。すると煎じ詰めたところ私もなければ、貴所もない。あるものは、真にあるものは、只意識ばかりである。(中略)そうしてこの意識の連続を称して俗に命というのであります。」

みなさんも一度ぐらいはこんなことを考えたことがありませんか。我々があるものを見ていると言う時、実際にはそのもの自体ではなく、脳の中に創られたイメージを見ているといったらよいか、感じていると云ったほうがよいか解りませんが、とにかくそういうことなのです。音を聞いているといっても、空気の振動を鼓膜がキャッチして、その信号が脳に伝わりそのイメージを聞いているというか、これも感じているといったほうがよいかどちらが適切か解りませんが、そういうことなのです。このことが一番よく解るのは、触っているという時です。指先で触った時、脳の中にできたイメージで感じているのです。冷たいものから温かいものに順番に触っていくと、手から離れた脳の中にその違いのイメージができあがって、そのイメージよって私たちは手先の物やその状態を認識して「アチッ」とか、手をひっこめるということになります。我々は自分の意識を通してしかものに接することができませんから、この意識のつながりというか連続こそが「私」であるというのが当たり前の考えであり、漱石の考えです。

昔読んだマンガに、突然回りのものが姿を変えてしまうというのがありましたけど、このテーマを扱っているのです。

話を戻しますが、連続しているはずの意識が実は飛んでしまっていた。これは漱石にとって、命が連続していなかったと言うことを意味していて、非常な驚きだったのです。

この漱石の驚きですが、みなさんの中には全身麻酔を経験したことのある人がいると思います。その人なら「アッ、そうそう」と解ると思います。かくいう私も手術で麻酔を経験しました。手術室で麻酔の先生と一言二言話した後、次の瞬間の記憶は、手術が終わって病室で目覚めた瞬間の記憶です。その間に5〜6時間あったと後で聞いたのですが、その5〜6時間の時間の経過は全く感覚としてないのです。漱石の経験したのと多分同じだとおもいますが、寝て起きたのとは全く違います。「アレッ、ここはどこだ」という感じです。手術のために麻酔をしたと言うことは解っていますから、すぐに状況を納得できましたが、ほんとにまえもってそうした認識をしていなければ、気がつかないと思うほど前の記憶との密着感があったのです。前後の記憶がくっついてしまうと言うのは、その間がなくなってしまうと言うことを意味しています。「意識が飛んでしまう。」言葉にするとその恐怖感が実感のないものになってしまいますが、意識のない時間が存在したということは、漱石にとって自分自身の存在がこの世の中になかったと言うに等しい。意識の連続こそが、命であるという考えの漱石にとって、この連続が途絶えるというのは死に等しい。そしてそのことを自覚していなかったというのは恐ろしい。「自分」はもっと深いところにあって、そんなにかんたんには脅かされないと思っていた。存在しないと言う恐怖感は想像を上回るものです。私自身も死ぬってきっとこのようなものなのだと身震いしたのを覚えています。漱石も同じ経験をしたのだと思います。間に入った三十分という時間は「三十分の死」と表現していますが、自らがこの世の中に存在しなかったと同じことです。

この三十分の死の前後の病状の推移や気持ちの変化も非常に興味深い。

「金盥に吐いたものが鮮血であろうと何であろうと、そんなことは一向に気に掛からなかった。日頃からの苦痛の塊を一度にどさりと打ち遣り切ったという落ち着きを持って、枕元の人がざわざわする様子をほとんどよそ事の様に見ていた。余は右の胸の上部に大きな針を刺されてそれから多量の食塩水を注射された。その時、食塩を注射されるくらいだから、多少危険な容体にせまっているのだろうとは思ったが、それも殆ど心配にはならなかった。ただ管の先から水が洩れて肩の方へ流れるのがいやであった。」

病状の割には以外と冷静に受け止めている様子です。普通血のかたまりを吐くなんていうのは、大変なことなんですが、これは大変だというふうには受け取らないものなのかもしれません。こんな文章を読むと、人間は意外と冷静に病と向かい合える動物なのかな、なんて思いもします。実際にはどういうことなのかと思いますが、人間の不安とか恐怖とかはよせては返す波のようなもので、ずっと人の心を占領しているということはないようです。自分の入院したときの経験をいうと、ときどきすごく不安になるのですが、すぐ次の瞬間には意外にのんきなことを考えていたりします。人間の心はそれほど一つのことに集中したままではいられないと言うことのようで、それは一つの救いといえるかもしれません。まあすぐに不安は頭をもたげてきますけど。漱石もやはりそんな感じだったのでしょう。

「今まで落ち着いていた余はこのとき急に心細くなった。どう考えても余は死にたくなかったからである。又決して死ぬ必要のない程、楽な気持ちでいたからである。医師が余を昏睡の状態にあるものと思い誤って、忌憚なき話を続けているうちに、未練な余は、瞑目不動の姿勢にありながら、なかば無気味な夢に襲われていた。そのうち自分の正死に関する斯様に大胆な批評を、第三者として床の上にじっと聞かせられるのが苦痛になってきた。仕舞いには多少腹が立った。徳義上もう少しは遠慮してもよさそうなものだと思った。遂に先がそういう料簡ならこっちにも考えがあるという気になった。」

昔からよく言われるのですが、病人の枕元で話をする時は注意が必要というのは事実のようで、人間の感覚の中で聴覚が一番最後まで残るのだそうです。まあ、回復してから漱石が書いたのですから、多少ユーモアを交えて表現しています。またこれは大切な点ですが、病状と自らの自覚も一致しないようです。特に痛みなどがない時は、人間はやはり良い方へ良い方へと気持ちを持っていくものなのか、「まさか」と言う気持ちでいるもののようです。本人としてはそんな切羽詰まった感覚がないのに、周りの人の話などから、病状を察するということがあるようです。もっとも、病状をそのままメーターであらわすように自覚するとなったら、これは人間にとってとてもつらいこととなってしまいます。こういう状況の中、人間の意識はあちこちさまようもののようです。「悪夢におそわれていた。そのうち・・・」と「そのうち」という言葉で気持ちの変化を表しています。筋道なんかないのです。人間の気持ちの変化というのは「そのうち」としか表現できない変化です。そんな経験を経て、漱石の心は一つの思いにたどりつきます。

「余は眠りから醒めたという自覚さえなかった。その間に入り込んだ三十分の死は時間から云っても、空間から云っても経験の記憶として全く余にとって存在しなかったと一般である。妻の説明を聞いた時余は死とはそれ程はかないものかと思った。そうして余の頭の上にしかく卒然と閃いた生死二面の対照のいかにも急激でかつ没交渉なのに深く感じた。どう考えてもこの懸け隔たった二つの現象に、同じ自分が支配されたとは納得できなかった。よし同じ自分が咄嗟の際に二つの世界を横断したにせよ、その二つの世界がいかなる関係を有するがために、余をして忽ち甲から乙に飛び移るの自由を得せしめたかと考えると、茫然として自失せざるを得なかった。

生死とは緩急、大小、寒暑と同じく、対照の連想からして、日常一束に使用される言葉である。よし輓近の心理学者の唱うるごとく、この二つのものもまた普通の対照と同じく同類連想の部に属すべきものと判ずるにした所で、かく掌を翻すと一般に、唐突なる懸け離れた二象面が前後して我を擒にするならば、我はこの懸け離れた二象面を、どうして同性質のものとして、その関係をあとずけることが出来よう。」

人の命はほんとにはかない。一言で言えばそういうことです。われわれも、それくらいのことは、解っているつもりです。しかし、そんな我々の認識は、死というものが他人事であったときのお話です。生と死は、全く異質のものだったのです。生から、三十分の間死を経験して、また生還する。普段はそんな理解をしています。実際、私がこの話を読んだときは、まずそんな感覚を持ちました。人ごとですから。ところが、よくこの本を読んでみると実際には、我々が生きているという感覚の対照として理解できる種類のものではなかったのです。まったくそうした感覚とは、没交渉のものでした。死を経験するなどというのは、端で見ている者の言葉です。人ごとの話です。死というのは、振り返ってみても「経験する」という言葉で表現できる内容のものではない。「生」とは全く異質です。全く何もない。意識がないというのは全く何もないと言うことです。そして、その状態に何ともあっけなく進入してしまった。死という事実はそれほどにあっけないものでした。そしてまた、何の脈絡もなくあっけなく生還した。この一連の事実についての感想を、漱石の言葉を借りて表現すれば茫然自失ということです。それは、自らを失ってしまうくらいショックだったのです。

通常「生」に対して「死」という連想をする。生の否定が死だ。などと言葉の連想でわかったような気になっていると言うのが実態です。しかし、事実としての死はそんな段階のものではなかったのです。あっけないほど何もない。そして、普段思っているよりもっともっと怖かったのです。圧倒的だったのです。生きていると言う感覚からは連想もつかないものだったのです。そしてなによりも、生還できぬまま死の擒となる恐ろしさは何とも表現できないものです。その恐ろしさと向かい合ったまま平気でいられる人はまずいません。これは人間の根源的な戦いと言えるかも知れません。普段、人間は忘れて暮らしています。考えないようにしています。あるいは考えたとしてもそのことだけに集中していると言うことがありません。だからやって行かれるのです。さて、この人間の最大の関心事を、人間は昔からなんとか納得しよう、解決しようとしてきました。しかし、死が永遠に人間にとって謎であり、誰も語ってくれないのですから、これを納得しようとしても、これぞといった納得の仕方がありません。その中には、運命論というようなものもあります。また、仏教の示す縁起という存在論もその仲間かも知れません。人間の永遠の課題と言うことでしょう。

漱石自身はそうした納得の一つの形として次のような考えを示しています。漱石はそうしたショックを経験した後ごく自然に宇宙の摂理というテーマに至ります。しみじみと、冷静に思いなおしてみるとほとんどの人間は誰でもこの自然の摂理と言うことに思い至るようです。それは何故なのでしょう。人間は普通、みずからの意志に従って人生を送っているつもりでいます。しかし、こと生死の問題については、全く自らの意志が働かない。思うようにならない。何か強い力に支配されているとしか思えない。その力を科学的に追求してゆけば、当然大宇宙大自然の摂理と言うことにたどり着くわけです。また別の面から見れば、自分ひとりの問題として、死と向かい合っているのはとてもつらい。すべての人間の大宇宙での普遍的なお話とすることで何とか、そのつらさが薄れ、うなずくことができるのかもしれません。みんな同じなんだと納得するわけです。普通の人は、一度は必ずこの地点に到着します。漱石の文章を読んでみましょう。

「生息する吾等人間の運命は、吾等が生くべき条件の備わる一瞬時(永劫に展開すべき宇宙歴史の長きより見たる一瞬時)を貪るに過ぎないのだから、はかないといわんよりもほんの偶然の命と評した方が当たっているのかも知れない。

平生の吾等はただ人を相手にのみ生きている。その生きるための空気については、あるのが当然だと思って未だかつて心遣いさえしたことがない。その心根を糺すと吾等が生まれる以上、空気はなければならない筈だくらいに感じているらしい。けれども、この空気があればこそ人間が生まれるのだから、実を云えば、人間のために出来た空気ではなくて、空気のために出来た人間なのである。」

幼い頃アリを踏みつけてしまうことがありました。そのぺしゃんこになったアリを見ては、子供心に、命のはかなさを学習しました。そしてまさか自分の命がそのアリと何の変わりもないとは思いもよらなかった。大宇宙から見れば人間はそのアリほどの大きさもないのでしょう。そしてまた我々の人生は悠久の宇宙時間より見ればほんの一瞬の瞬きほどもない。偶然の出来事なのです。それほどにはかない人間なのです。自らの意志を超えた大きな力の正体を探ってゆけば、宇宙の摂理に思い至ることになり、自らのはかなさを自覚するのは当然の事となります。どんな人間も冷静にごまかすことなく、矛盾なく、まっすぐに考えてゆけば、これば当たり前の事なのです。当たり前のことなのですが、漱石がいうように地球上の空気が自分のためにあるものだと勘違いしているからこそ人間は人間らしく生きていけるのかもしれません。自分というものを保っていられるのかもしれません。きっとこれは、本能的、根本的勘違いとも言うべきものです。この勘違いの中にみずからの人生の幕を閉じることができるとしたら、きっとそれは幸せなことなのだと思います。しかし、そんな風に人生は進まない。人間は無数の死を経験します。あらゆる場面で思わぬ死をみることになります。のんきに勘違いを続けることができるほど自然の法則は甘くないと言うことなのでしょうか。常々我々に、大自然の摂理を自覚すると言うことを突きつけてきます。ましてや、重病を患って、生死の間をさまようなどという経験を積めば、大自然の真理は巨大な壁のように我々の前に立ちふさがります。また、一方我々が身につける知識も一役買うことになります。小学校も三、四年生ぐらいになると宇宙全体の運行に関する知識もある程度身に付いてきます。また、生命の厳格なルールも身に付いてきます。大自然の変化ということから、誰も逃れられないことを学びます。こうしたことを通して誰もが、人間のはかなさ、自らのはかなさにゾッとするということになるのです。シャボン玉のようなはかなさにゾッとします。みなさんも今まで何度も何度もこんな思いにとらわれたことがあると思います。ゾッとしたことが何度もあると思います。常々考えているのですが、人間の思考がこの点で留まってしまうとしたら、おそらく人間は気が狂うか重症な鬱病になってしまうと思います。しかし、幸いなことに人間の心は一点に留まることがない。これは幸いなことです。すぐに勘違いの中に戻ることができるようなのです。とは言うものの、すべての生物はやがて死んで行くのだという大自然の法則と向かい合ってはじめて、人が生きると言うこと、人生と言うものの自覚が生まれます。一人の人間としての有限性を自覚することが一人前の人間としての第一歩ということになります。

最初にお話しした私の幼い日の思い出の中、母の死の時に母がどこか違う場所に行っているという思いだったのは、人間としての成長が足りなかったと言うことです。しかしそれは、大人が本能的に勘違いしているのと同じ状況だったのかも知れません。幸せなことだったのでしょう。

さて、漱石の気持ちの方へ話を戻しましょう。漱石の思いは、次にはどんなことに向かうでしょう。

「自分は今危険な病気からやっと回復しかけて、それを非常な仕合わせの様に喜んでいる。そうして自分のなおりつつある間に、容赦なく死んでいく知名の人々や惜しい人々を今少し生かして置きたいとのみ冀っている。自分の介抱をうけた妻や医者や看護婦や若い人たちを有り難く思っている。世話をしてくれた朋友やら、見舞いに来てくれた誰彼やらには篤い感謝の念を抱いている。そうしてここに人間らしいあるものが潜んでいると信じている。その証拠にはここに始めて生き甲斐のあると思われる程深い快い感じが漲っているからである。

然しこれは人間相互の関係である。よし吾々を宇宙の本位と見ないまでも、現在の吾々以外に頭を出して、世界のぐるりを見回さないときの内輪の沙汰である。三世にわたる生物全体の進化論と、(ことに)物理の原則によって無慈悲に運行し情義なく発展する太陽系の歴史を基礎として、その間にわずかな生を営む人間を考えてみると、吾等如きものの一喜一憂は無意味といわん程に勢力のないという事実に気がつかずにはいられない。」

科学的に我々を見てしまえば、生物全体の進化論や太陽系の歴史の中にわずかな一点として消え去ってしまうような存在です。そんな点のような人生を、少し大きな点にしよう。あるいはわずかな線たらしめようとする努力など全く意味のないものです。しかし、人間同士の関係としてみれば、そのことのために多くの人が最大の努力を傾けている。縁ある人が世話を焼いてくれる。知り合いが見舞いに来てくれる。そうした努力はやはりありがたいと思います。人間らしいものが潜んでいると思います。そこに始めて生き甲斐があると思われる程快い感じがみなぎっているのです。繰り返しますが、人間同士の関係としてみればと言うことです。この点が非常に重要です。つまり、科学的に見ては、ダメだということです。人間を見るためには、このように二つの基準があると言うことです。後に詳しく述べますがこの視点がほんとうに大切です。この温かい気持ちを誰もが大切にしたいと思っているのです。この気持ちの正体はいったい何なのでしょう。何か一つのきっかけになりそうな気もするのですが・・・。

話は少しそれますが、過度の延命治療ということが問題となります。たくさんのチューブをつないで生理的に生きているという状態を長引かせる。それだけの治療はいたずらに苦しみを長引かせるだけで、無意味であるからやめましょう。と言う主張がされます。私もその通りだと思いますし、その考えを否定するものではありません。ましてや医学的な研究のためにというような理由、あるいは病院経営上の理由というようなことで延命治療が行われるとするれば、非常に非道徳的で無意味なことです。しかし、裏を返せば、その無意味と思われるような努力の中に人間らしさが潜んでいるのも事実です。宇宙大自然の運行より見れば、ほんの一点という我々の人生のために人間の全知全能を傾けて多くの人が頑張っているところに人間らしさ、快さ、温かさがあるのです。人間が生きているんだという思いが詰まっているのです。

最後に漱石はこんなことを思いました。

「種類保存のためには個々の滅亡を意とせぬのが進化論の原則である。学者の例証する所によると一匹のたらが毎年生む子の数は百万匹とか聞く。牡蠣になるとそれが二百万の倍数に上るという。そのうちで成長するのは僅か数匹に過ぎないのだから、自然は経済的には非常な濫費者であり、徳義上にはおそるべく残酷な父母である。人間の生死も人間を本位とする吾等からいえば大事件に相違ないが、しばらく立場をかえて、自己が自然になりすました気分で観察したら、ただ至当の成り行きで、そこに喜びそこに悲しむ理屈は毫も存在していないだろう。

こう考えたとき、余は甚だ心細くなった。又甚だつまらなくなった。そこで殊更に気分をかえて、この間大磯で亡くなった大塚夫人の事を思い出しながら、夫人のために手向けの句を作った。

有る程の菊投げ入れよ棺の中」

学校の授業で、種の保存ということを学びました。その時にはなるほどと肯きながら聞いていましたが、まさかこの自分もその生命の大原則に当てはまるとは思っても見なかった。鱈や牡蠣において失われていく命の数は想像を絶するものです。まあ人間の場合、維持されていく個体数の比率は高い方ですから、そう次から次へと亡くなっているようには思えない。しかし、種の保存の原則は生きていますから、個々の滅亡などということは考慮に値しない。人類という種についても全くこのことは当てはまります。人間だけが例外ということはありません。宇宙の摂理を考えるという事は、この残酷さを考えるということです。人間の生はその残酷な自然の中で自分の意志とは関係なく閉じられてしまいます。この事実と向かい合わねばならないこと、これが人間の根本的な苦です。しかしその苦と向かい合うことは、人間にとってほんとうに心細く、つまらない事です。なんともつまらないことです。おそらくずっとそんな事ばかり考えていたらうつ病になるか、気が狂ってしまう。それくらいに人間にとってはつらいことです。何故ならば人間ほど生きていることを好きな動物も外にないからです。どう考えてもつまらない。そこで、人間は殊更に気分を変えます。違うことを考えるというのが普通の態度です。そして、わすれようとします。それが、人間らしい姿です。たとえそれが宇宙大自然の法則からみれば、取るに足りないごまかし、あるいはささやかな抵抗と言われるかも知れませんが、そうせずにはいられないのです。人間らしい事をするのです。我々の人生はこのように出来上がっています。あるほどの花を棺に投げ入れること、それはなんの意味もないことです。大自然の法則から見れば無駄な事、無意味な事です。しかし、それが人間らしい行為なのです。人間らしい温かさがあります。宇宙の摂理、大自然の法則なんてもう結構。この世で人間が営んでいる事は、大きく口を開けた死の前で身震いする自分を励まし殊更に気分を変えようとしている事なのです。自らの行く末を自覚する知恵を持ってしまった人間のささやかな抵抗です。

人間の脳がここまで発達しなかったらこのような苦労は存在しなかったのかもしれません。しかし、人間の脳は他の種に見られないほど発達を遂げ、一方では非常に豊かな人生を送ることを可能にしました。しかし、そのことは同時にとてもつらいことを人間にもたらすことになったのです。自らがやがて必ず死ぬと言うことを事実を自覚することになったのです。そして、その死は思わぬ所にあっけなく口を開けているのです。

「あるほどの菊投げ入れよ棺の中」これほど象徴的に人間を描き出している俳句もないと思います。この俳句が最近特に好きな俳句になりました。それはとても人間的な行いであること理解できるようになったからです。お葬式に伺うと、棺の中に花をいっぱいにして最後送り出します。そのときいつもこの句を思い出します。

漱石の「思い出す事など」という文章を題材にして人間の生と死ということを考えてきました。漱石の文章は、人間というはかない生き物の姿を鮮やかに表現しています。その気持ちをよく表現しています。まあ最後はつまらなくなって、さらっと気分を変えてしまいました。なんとも漱石らしい。

我々人間の日常的な感覚とはどんなものでしょう。大宇宙の摂理、大自然の法則と言った大前提を忘れ去っています。努めて考えないようにしています。記憶の奥に押しやっています。しかし、人生の様々な場面において、何度も何度も頭をもたげてきます。人生を閉じるまで何度も顔を出します。そして、そこにあるのはシャボン玉のような人生です。そして、そのように自覚させられることはなんともつまらないことです。ですから人間は、気分を変えて生活しています。我々の人生はこの繰り返しではないでしょうか。

人間が死に至る道はそれこそ人の数ほどあるのでしょう。第一章でみた臨死体験の話のようにお花畑を見たり、まばゆいばかりの光を見たりと比較的穏やかに至る道もあるように思います。一方漱石のこの文章にあるようにあっけなくそしてその実感すらない。そんな恐ろしい道もやはり存在するのでしょう。どちらの道を歩むかは解らないことです。そうしたことは今おいといて、人間の抱く思いは、漱石が語るように大自然の冷徹さの前に立たされて、人間のはかなさを突きつけられて、震えると言うものだと思います。やがて我々もその絶望の淵に立たされる時がやってきます。しかし、その中でも人間は人間らしいものを求めて人間らしく生きたいという希望を最後まで持ち続けるのだと思います。

さて、今までいくつかのテーマを設けて「浄土」のことを考えてきました。ちょっと復習してみましょう。まず臨死体験の話を最初に検討してみました。一番近くに行った人の話を聞いてみようというのがその意図でした。人間が「死」というものをどこまで経験的に知ることができるのだろうかという意図があったわけです。しかし、今この漱石の文章にあるようにそれは経験するという性質のものではないと言うことが解りました。又、その臨死体験の話は、人間に自らの肉体を離れた霊魂というものの存在を連想させるものであったと思われます。その霊魂というものが、浄土教の成立あるいは浄土教の広まりに大きな役割を果たしたということは疑いないことでした。しかし、最近の理解は臨死体験の話は危機的状況下での主観的なイメージの問題でおもに脳内で起きる現象という理解が一般的です。多少の部分がそうした理解で解決せずに残るとしても脳内現象説というのが主流です。つまりそう言ったことは何を意味しているかというと、我々の霊魂観が揺らいできたのです。そして、もう一点は、そのイメージをもとに浄土の経典が書かれたものでないことは前に述べたところです。浄土の記述は、そうした話とは全く異質でした。

次の章では、経典がどのように成立していたのか、どのように書かれていったのかという点を考えてみました。何と言っても「浄土」といえば、仏教の中に存在するものです。だから、その成立の過程に何かヒントがあるのではないかという思いからです。初期仏教に対してそれを批判する形で大乗仏教が成立していった経緯も不十分な説明でしたが、理解していただけたと思います。前にも述べましたが大乗仏教成立の詳しい事情はまだ解明されたとは言えません。いろいろな要素がありました。ヒンズー教の影響が強くあったこともありました。その救済主義的性格は大乗仏教の基本と言えるようです。しかしそれが浄土成立の核心かというと、やはり首を傾げざるを得ない。また、仏教教団の発展に伴い教団が大衆化したことが大きなきっかけになったであろうこともありました。しかしそれも一つの要素にしか過ぎません。あるいは方向を変えて教典の内容からその背景を探ってみるというようなことも試みました。しかし、そうした試みはこと「浄土」に関しては役に立たないものでした。「浄土」とはなんだろうという浄土の本質を考えようとするときその目的にこたえるものではありません。浄土教の場合その結果だけが記述されているからです。何故そう言うことになったのかと言うことが書かれていません。仏教が大衆化したために人間の欲望に従って浄土が記述された。あるいは人間の欲望に迎合するような形でその記述ができあがったと言う指摘が出るのももっともと言わざるを得ません。確かに浄土の誇張された表現には、そういった面がないとは言えないかもしれません。しかし、浄土が人間の欲望に基づく夢物語であったなら、とっくの昔にこの世から浄土信仰は消えてなくなっていたでしょう。科学の進歩と共になくなっていたでしょう。このことは前にも述べました。しかし、浄土信仰はなくならなかった。現在衰退したとはいえ、なくならなかった。そこには何かがあるのです。いまこの何かが忘れ去られようとしています。その復興をしなければなりません。

次には漱石の「思い出す事など」を題材にして人間のはかない姿を再確認しました。このテーマに立ち入ると「トホホ」という言葉が頭の中に浮かびます。考えただけでも心細い感じがします。死というものが何ともあっけなく、それでいて何の理解も許さない。圧倒的に恐ろしい。そしてその前に立たされている人間のなんと無力でちっぽけな存在なのかと言うこと、生きとし生きるものはやがて必ず死を迎えるということを誰しも自覚します。そしてここが非常に大事な点ですが、漱石の言葉を借りればそれは、人間にとってつまらないことなのです。自らがやがて死ぬということは、本当につまらないことなのです。そしてそのことを忘れるように殊更に気分を変えて我々の生活が営まれていることがわかりました。「浄土」の記述は、人間が殊更に気分を変えるために、つらつらと頭の中に思い描き、いつの時代か誰かが作文していったと言うことかもしれません。それもやはり一つの背景として否定できないことかもしれません。しかしもし人間が本当に空想して作文したとすると何故そんな空想をしたのだろうかと言うことが重要になります。何の理由もなくただ空想だけの作文であったならば、普通は途中でこんなことを考えてもしょうがないということになります。仮に最後までお話が出来上がったとしてもその話を誰も読む人はいなかったでしょう。それはやはり消え去る運命といわざるを得ないのです。ところが、浄土の信仰はなくならなかった。何かがあるのです。

どうも、このようなアプローチの方法を繰り返して、浄土を考えていっても、その背景や事情ということはある程度解明されてくるでしょう。しかし、その中心に至るということはないように思うのです。どうも遠巻きにどこにあるかわからない宝物の周りをぐるぐるとうろついているような思いがするのです。

ここはひとつ全く違ったアプローチを考えなくてはならないということになります。特に現代人と呼ばれる皆さんを説得するには別の方法を考えなくてはなりません。次の章で、いよいよその方法について述べてみましょう。そして私の考える浄土について述べてみましょう。

バナースペース

スタジオ阿弥陀

〒110-0004

東京都台東区下谷1-8-20

TEL 03-3844-5949

FAX 03-3847-9301