〒110-0004 東京都台東区下谷1-8-20

浄土宗長松寺のページCONTACT US

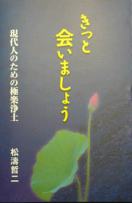

きっと会いましょう

全文をテキストデータで載せました。ダウンロードして電子ブックで読んでください。

- 第一章

きっとあいましょう。

◇ 現代人のための極楽浄土◇

序

「南無阿弥陀仏」(なむあみだぶつ)と口で称えるというのが我が浄土宗の教えです。易しいでしょ。この南無阿弥陀仏を一日に七万遍も昔の人は称えたらしいのです。七万遍となるとちょっと大変です。普通に称えると一回称えるのに二秒程度かかります。それでは間に合いませんので、少しスピードを上げると一分間で八十回ぐらいとなえられます。よかったら試してみてください。続けて称えるのはちょっと大変ですけれど一分間に八十回とすると一時間で四千八百回だから七万遍称えるのには十五時間程度かかるわけです。これは、木魚をたたきながらの話ですから木魚をやめて早口言葉のように称えればもっと早く称えられるかもしれません。いずれにしても、念仏は易しい行ということになっていて、誰でもできる行ということで、浄土宗では選び取ったわけですが、これくらいになると念仏を称えるのもなかなか難行苦行ということになります。昔の人はこれを何日も続けたというのですから驚きです。ところで難しい易しいという比較も考えてみるとちょっとおもしろい。七万遍を称えた人たちはどうも難行とはおもっていなかったようです。喜んで称えていたようなのです。人から言われてするのではどうもダメらしく、自分ですすんでやるから気がついたら七万遍まで到達してしまった。と言うことらしいのですが、夢中で何かしていると時のたつのも忘れて思わぬことができたりします。

さて我らが法然上人もこのような念仏を続けた人です。これだけ集中して念仏を称えていると、不思議なことが起こるらしいのです。ある時こんなことが起こりました。法然上人が六十六歳のとき、お正月の一日から七日までの間毎日七万遍の念仏を称えようとしました。その二日目ですが念仏を称えていると目の前に不思議な景色が浮かんできたのです。その景色は観無量寿経というお経に書かれている水想観という箇所の景色でした。どんな景色かというと『水が清く澄みきっているのを想って心が散乱しないようにする。そして次に氷(こおり)の透明なのを想い浮かべ、その透明な様子から浄土の瑠璃地を想う。』こんなことがお経に書かれているのですが、こうした映像が目の前に現れてきたというのです。すごいですね。この後も念仏を続けていくと瑠璃の壺が見えたり、宝樹が見えたり、鳥の声や琴の音が聞こえたり、勢至菩薩も現れたりしました。こうした話を聞いた人がどんなことを考えるかは、それこそ自由でそれぞれだと思います。みなさんの中にはいろいろと言いたいことがある人もいらっしゃると思いますが、ちょっと我慢していただいて、今その問題はおいといて、とにかく、「三昧発得記」(さんまいほっとくき)というという文章でこうした記録が残っているのです。「三昧」(さんまい)という言葉、現在では贅沢三昧(ぜいたくざんまい)とか使われて、思いのままに任せるというような意味で使われています。しかし、本来は心を一つのものに集中して安定した精神状態に入った時、その宗教的瞑想の境地のことを言ったものです。ですから贅沢三昧といったら贅沢に一心不乱に打ち込むというような意味になって、まあ意味が通っているかなあなんて思ったりしますが、本来の意味とは随分違った用法です。

さて話を元に戻して、一日七万遍などという過酷な念仏を唱えたら、おそらく、生理学的に考えて様々な異変が起こることは考えられます。どんな変化が生まれてくるか興味はありますが、私はそんなに称えたことがありませんから、残念ながらこうした境地とは、未だに無縁です。十五時間も念仏を毎日続けていれば、自分にもこのような不思議なことが起こるかもしれないなんて思ったりもします。一度くらいはこうした体験をしてみたいなんて興味もありますけれど、正直なところなかなか実現しない。(笑)

さて、みなさん法然上人の名前はご存知ですよね。こんなことを言うのも何故かというと、実は、私のお寺は浄土宗のお寺なのですがお檀家さんの中には意外と知らない人がいるのです。浄土宗のお寺にお墓があるのですから、法然上人ぐらい知っていてほしいと思うのですけれど、実際には残念ながら知らない人が結構います。教科書などには載っていますから、名前だけは知っているという人はいるんですが、浄土宗と結びつかないから、お寺とも結びつかない。これが現実の状況です。法然上人についてさえそのような状況なのですから、この法然上人が念仏を称えるうちに目の前に現れたという「浄土」、浄土宗はそこに往生する。往って生まれる。死ぬのじゃないんですよ。その浄土ということになると、これはそれ以上に、なんだか訳の分からないということになります。まあ、あの世のことだぐらいはどんな人でも解っているのですが・・・・。

みなさんは「浄土」という言葉を聞いて何を思いますか。こんな質問をして「浄土」についてすらすらと語り出す人はおそらくいないでしょう。首をかしげたまま言葉に詰まると言うのがおそらく現実の姿です。そんなこと、こっちが聞きたいくらいだと質問がそのまま返ってきそうです。そうなんです。その質問に真剣に取り組んでみようと言うのがこの本です。

ちょっと視点を変えて、地球上の宗教を統計学的に見てみましょう。キリスト教三十三%、イスラム教二十二%、ヒンドゥー教十五%、無宗教十四%、仏教六%、その他十%、という宗教分布になっています。二〇〇一年の調査です。(次図参照)この仏教の中には、東南アジアのいわゆる小乗仏教と呼ばれる地域の人々や、世界各所の仏教徒も含まれていますので、日本の仏教徒というと世界的には非常に少数の人の話ということになります。しかも、日本人の中で「浄土」に縁のある人というとこれまた少なくなりますし、さらに、さきほども記述したように、ただ浄土宗のお寺にお墓があるというだけで詳しいことは解らないと言う人などを除いてゆくと、これは非常に心細いということになります。浄土と真剣に向かい合っている人の数というと非常に少ないということになります。少なくたっていいじゃないか、と言えばそれはそうなんですが、少数派だということは、「浄土」と言う言葉正式には「極楽浄土」ですが、親しみを感じている人が少ないということです。

「ピンとこない。」という印象がおそらく普通一般かもしれません。正直なところ考えたこともないと言うのが本当のところでしょう。この言い方も正しくないかもしれません。人間だったら一度ぐらいは、死後の世界のこと「あの世」のことは考えたことがあるでしょう。しかし、ちょっと頭に思い浮かべるという程度で、それが「極楽浄土」と結びつくと言うことはまずない。実感が湧かないことですから、考えても章がない。仕様がない問題はなるべく避けて通るというのが現代人の特徴、いや現代人にかぎらない人間の特徴と言えるのではないでしょうか。

しかし、そんな時代だからこそ、そんな世の中だからこそみなさんに語りかけてみたいと思うことがあります。「浄土」のすばらしさを語ってみたいと思います。この本は自然科学の知識を十分に身に付けてしまった現代人と呼ばれる人たち、今、「身につけてしまった」と言いました。と言っても何も特別の人ではありません。今は小学校の時代からそうした知識を好き嫌いに関係なく教え込まれます。水は上から下へ流れるんですよと言う知識に充ち満ちている、そうしたごく普通の人たちに浄土のことを語りかけ、ともに学び考えようとするものです。浄土について書かれた本はたくさんあります。しかし、それらの本のほとんどは、浄土の信仰にある程度興味を持っている人、理解を示している人を対象に、浄土について書かれています。「井の中の蛙大海を知らず」と言う言葉がありますが、内々でああでもないこうでもないと言っていては、なんにもならないと思ったのがきっかけで、この本を計画しました。思い切って外に出て見ようというのです。この本は、あえて理解のある人たちでなく浄土信仰からは一番距離のあると思われる人たちを相手に対決してみようというものです。それなら自分のことだと思ったのではありませんか。そうだとすると、まさに、この本の対象とする人です。決してみなさんに譲歩してもらおうとか、意に沿わないことを強制しようという気はありません。ですから、これから述べることに違うと思ったらはっきりと違うと言ってもらいたいと思います。したがって、これが大事なことですが、これから皆さんにお話しするのは、我々お坊さんの仲間内の話ではありません。そういった話の本なら山のようにあります。そうではなくて、我々僧侶の世界を出て、世間一般の人が考えていることを基にして、話をしたいのです。学問的にも科学的にも正しいとされたこと認められたことを積み重ねて行きたい。つまり事実をつつみかくさずお話しして、その事実をもとに皆さんの説得に努めてみたいと想うのです。確かなことを積み重ねていって、その先に何もなかったらごめんなさいということですが、あるんです。その先に。

この本を通して、とても不思議な「浄土」についてみなさんの理解が深まることを祈って、お話を始めることにしましょう。

はじめに、私事で恐縮ですが、みなさんに私の遠い昔の思い出からお話しすることにしましょう。と言うのも、私のこの幼い頃の経験が私の考えに間違いなく大きな影響を与えているからです。そして、後に述べますが、幼い頃の経験であったと言うことがとても重要な意味があると言うことについ最近気がついてきたのです。ですから、私のバックグラウンドを前もって皆さんに知っておいていただけるとありがたいと思い、ここにお話しします。一つの苦労話として好意的に読んでくださるとありがたいです。

さて、昭和三十四年一月二十一日の寒い冬の日のことです。東京は池袋の細い路地を入った小さな家に、私の家族、親戚、近所の人もいたと思いますが、大勢人が集まって一人の病人の布団を囲んでいました。その中に四歳の私もいました。年齢が年齢ですからわずかな記憶しか残っていませんが、しくしくみんなが泣いている中にお医者さんがやってきて何かやりとりがあった後、みんなが突然大声を上げて泣き出したのです。私の母親が死んだ瞬間の記憶です。様子からただごとではないのですが、母に何があったのか。いったいこれがどんな出来事なのかという事は四歳でしたから理解がいきません。ただ、その時のこととして何となく記憶に残っている言葉があります。「お母さんお空の上の天国に行っちゃった」という言葉です。今となってはそれが誰の言葉で、どんな表現だったかははっきりしませんけれど、その時には、どこか違う場所に母親が行ったとほんとに思いました。自分を置いてどこかへ行ってしまったと理解しました。どんなところへ行っちゃったんだろうと言う気持ちです。また会えるような気でいたのです。そして、もう一つ記憶に残っている言葉があります。「そこからいつもお母さんは哲(私のこと)のことを見ているんだよ」という言葉です。なぜその言葉が記憶に残ったかというと、お葬式が終わって火葬が済み、黒枠の写真になってしまった母でしたが、その写真の母は部屋のどこから見ても自分の方を見ていたのです。子供心に本当にいつも見ているんだと思いました。実際には、自分の方が写真を見つめていたのですから目と目が会うのは当たり前なのです。しかしその当時は、「いつも見られているんだぞ。悪い事はできないぞ。」なんて事を子供心に本気で考えていたように思います。そんな素朴な感覚だったように記憶しています。今になって思うと、今から四十年以上前の時代には、世間一般の信仰としてそんな風に考えるのが普通だったのかもしれない。なんて今想像したりしますが、今となってはどうも判然としません。

次の経験は、その年の暮れ、今度は釣り船の転覆事故で、祖父と叔父と親戚のおじさんの三人が東京湾に沈んでしまったのです。同じ年の内ということもありましたがこれも我が家にとっては大事件でした。大勢人が亡くなって新聞に載るような大事件でした。しかし当時幼かった私にとってその事件は、海上保安庁の巡視艇に乗ることができるという何かワクワクするようなできごとだったのです。絵本などでしか見たことのなかった、船体にかっこよくラインの入った巡視艇でした。いまでも「あずま」という巡視艇の名前を覚えていますから、その印象がよほど強いものだったのだと思います。その巡視艇に乗って東京湾に捜索に行くのです。捜索と言うよりも、事件現場に遺族を案内すると言う種類のものだったのでしょうけれど、我が家では探しに行くと言うことになっていたと思います。年の暮れでしたから海の上で北風に吹かれる寒さの記憶も残っています。船の甲板に出て、海に花を投げたり、お酒を注いだりして、呼びかけるのです。わんわん泣きながら名前を呼びつづけるというのが、幼い目に映った大人たちの姿でした。その時ゆれるので船につかまっているのですけれど、そのつかんでいる手が冷たいのなんの鼻水をいつも流していました。捜索には何日かかかったようですが、ようやく発見され、お葬式がすんで一段落しましたが、三人はやはりどこか違う場所にいったものとばかり思っていました。そしていつか会えるような気がしていたと思います。事件の重大さは少しも解っていませんでした。こんな悲しいことがあっても、やがて平穏な日々というのは訪れるもので、それはありがたいことです。

それから時が移って、小学校四年の時、今度は父が急性肺炎で亡くなったのです。まったく突然の死でした。風邪をこじらせて、病状が急に悪化して肺炎をおこしてといった具合でした。全く誰も死ぬなんて思ってもいませんでした。そして、このときは母や祖父の時とは違いました。父は死んだのだとはっきりと思いました。あたりまえですが母とも祖父とも叔父ともその後一度も会うことはありませんでした。また母の時の火葬場での経験は、百聞は一見にしかずと言う言葉どおり死というものの姿を成長するにしたがってはっきりと自覚するようになっていました。理解が深まっていました。父の死の時には死とは永遠の別れなのだということを納得していたのでしょう。その時に祖母がした、「お父さんは天国に行ったんだ。」という説明は、このときには、こういう時はこんなふうに言うのかなというように、妙に冷静に受けとめたように思いますし、そんなこと言ってもどうしようもないじゃないかという怒りをどこに持って行ったらよいか解らないという思いで、聞いたような記憶があります。でも、祖母がそなことを言ったのも、その言葉をどうしようもない気持ちで聞いた思い出も、今となっては人間の自然な気持ちの動きであって、今この本を書くに当たって大きなヒントを与えてくれます。その祖母は母が亡くなった後母親代わりになってがんばってくれて、九十歳の長寿を全うして浄土へ旅立ちましたが、私にとっては成人してからのとてもつらい別れとなりました。この他にも、人生の中ですでにいくつかの思いがけない別れ、つらい別れを経験しました。

さて最初に何故このような私事を述べたかと言うことですが、一つに、死というものの受け取り方というのは場合、場合で違うものだと言うことを言いたかったのです。同じ一人の人間として向かい合う死というのはそれぞれに違った姿をしている。どんな人も年齢とともに経験してゆくわけですけれど、私の場合、四歳という何も解らない幼い時期にそうした経験をして、その時にあの世というものが何かごく自然に思えた。ところが、小学校四年生の時に父が死んだときには、あの世というものに思いが向かうと言うことはありませんでした。このように同じ一人の人間として母と父の死の受け取り方が違う。と言うより他の場合もそれぞれの死がそれぞれの姿をしているように思う。そのことを改めて確認しておきたかったのです。死というのは、人間にとにかく複雑な思いを抱かせるものです。悲しみという一言では片付けられない。怒り、あるいはほっとしたという言葉もよく耳にします。ですから当然私とあなたで違う。又どんな関係の人が亡くなったかでも違う。そうしたことを前提として、どんな死にも、浄土を共通に関係するものとしてこれからみなさんに呼びかけようと思っています。

そこでもうちょっと詳しく私のお話をしましょう。四歳の時には、母がどこかほかの場所にいってしまったと聞かされました。その場所はきれいな、とても素晴らしい、とてもらくちんなという表現もあったと思います。母はガンでとても痛がったので楽ちんなというのは良いなと言う気持ちの記憶があります。そうした話は不思議なのですが、何かけっこう優しくほっとした思いがするものです。幼い私だけでなく大人達もほっとした思いがしたかったのだと思うのです。幼い私にそうした話を聞かせることで自分の心の平衡を保とうという思いがあったのだと今になって思うわけです。いずれにしても張りつめた気持ちを緩めてくれるような力があります。これがとても大切なことだということに最近気がつきました。ところが、父が亡くなったときには、そうした話は、あまりほっとしたものとしては受け取れなかった。さっき違った意味でと言いましたが、大人達はどういうつもりでこういう話をするのだろうと言う疑問の方が強かった。小学校四年生には大人の意図までは察することができなかったのです。ともかく、一家の稼ぎ手が亡くなったのですから、四年生ながらも自分のおかれた現実的な状況を子供なりに考えました。「これからどうなるのかな」という何とも心細い思いだったように思います。親が亡くなる心細さというのは、大海原で親船につないだ綱が切れてしまったようなもので、みなさんの中にも同じ体験をした方も大勢いらっしゃると思います。やはり心細い。いくつになってもそんな思いがするのではないでしょうか。父の死の時にはすぐに学校にも通い始め「あの世」とか「天国」とかを考えるということにはならなかった。友達との会話の中には死んだらどうなるのかなァなんて話はあったかもしれませんが、それもごく子どもとしての興味の表れであって人間にとって死とは、とかあの世とはと言う問題とは全く関係がなかったようです。その後もいくつかの別れを経験して、五十歳を迎えようとする今、「浄土」は、また違った形で私の前に姿を現し始めたのです。それは意外なものでした。この本を書こうと思ったのはその事を伝えるためです。人間にとってあの世とはなんでしょう。永遠の課題です。そしてそれは多分永遠に解決しない問題です。その問題にあえて取り組もうというのです。私のお寺は浄土宗ですが、浄土宗では、極楽浄土。キリスト教では天国。キリスト教の天国が、死後の世界と言ってよいのかどうか解りませんが、日本人一般には「あの世」と理解されているように思います。死後の世界の呼び名はちがいますが、まだ誰もみたことのない、いわゆる「あの世」です。「あの世」という問題はいろいろな形となって我々の前に姿を現します。今この本を書くに当たって振り返ってみると、「あの世」というのは死後の世界のことであるわけですが、そのようなこととして扱っているケースは意外と少ないような気がします。あの世をあの世として扱っていないと言うと少し変に聞こえるかも知れませんが、違ったとらえ方をしている場合が多いように思います。こんな点にもヒントが隠されていると思います。ある人にとっては、それは死後の世界へのあこがれがきっかけとなって登場する問題であったり、逆に、ある人にとっては死後の自己存在というもの自体への疑問を投げかける場合に触れられる問題であったり、またある人にとっては死という現実を、どう受け入れるかという「死の受容」の問題として登場したり、またある人にとっては、ちっぽけな人間を大きく取り込む普遍的な意思の問題として論じられたり、あるいは又より大きく、より根源的なものとの同一性の問題であったり、あるいはもっぱら信仰の問題として、その存在を疑いなく信じるという信仰の前提として存在するものであったり、ちょっと上げただけでもこのように手に負えない姿をしています。人によっても違いますし時代によっても違います。いろいろな要素が影響することは当然のことです。たとえば、昔、地動説が認められて広がっていったときの影響は想像に難くありません。あるいはまた、人々の生活状態なども影響するでしょう。豊かな生活状態で、この世を謳歌した人であるか、逆に困窮し、この世を厭世的に見ている人々とでは大きな違いを生じるでしょう。このようなことをあげてゆけばきりがありません。とにかくこんなことを考えると尻込みしそうになるのですが、エーイとばかり、原稿に取り組んで早五年の月日が流れました。この問題の難しさを改めて感じたわけです。

さて正直なところ今現在、このテーマを取りあげて、おもに取り組んでいるのは信仰上の問題として、来世信仰に関係した人々の間でのことです。一部の宗教学を専門にする先生や、今は、文化人類学なんて言う言う学問でも扱われます。又、浄土宗や浄土真宗のお坊さんたち、一部の興味を持った知識人と呼ばれるような人たち、そんな人たちの間でテーマとして取り扱われています。その周りにお寺のお檀家のような偶然縁のあった人たちがいるというのが実態です。この本では「浄土」をあの世の代表選手として話を進めてゆくつもりですが、これらの人々の間でどんな取り組みがあるかというと、それぞれが勝手に自分たちの領域の中で論議を展開しているといった具合です。たとえば、前述したように、それは信仰の前提として議論の外に置いてしまって、もっぱらひたすらその存在を信じるという態度に終始していたりします。むしろ触れないようにさえしている。あるいは学問的には一つの項目として、学問的研究の中で歴史上の文化事象として論じられていたり、浄土真宗などでは、その対応に困った末に非常に抽象的、主観的なものとして扱っているように見受けられます。しかし、そのどの取り組みにおいても何か核心を欠いているように思うのです。「あの世」とか「浄土」というもののとらえ方が多くの人の支持を得られるものとなっていない。「来世信仰」「浄土信仰」が広まってゆかない原因はこの点にあります。これこれこういう事なのです。と言ってなるほどと言ってもらえないと言うことです。人間にとってあの世とはいったい何なのでしょう。どんな姿で、どんなところにあって、何を我々に訴えるのでしょう。「浄土」とか「天国」といういわゆるあの世というのは、それを信じている(と思っている)人の間では何の問題もないのです。信じることができないと言う点が一番の問題点です。つまり、どんなことかというと、信じない人が指摘するように浄土や天国はただの神話であり夢物語で、まともに信じているのはおめでたい人間である。という指摘に対して、これと言った反論ができない。そうした人になるほどと言ってもらえないという点に一番の問題点があるわけです。特に我々お坊さんについて言えば、我々の側に、常に「信じない人はしょうがないよ」と言う開き直りが存在しているのが実態です。私はこれをどこまで行っても交わらない平行線理論と呼んでいます。しかしほんとうにそのようなものなのでしょうか。実際接点が見いだせないものなのでしょうか。この本はあえてそのように疑問を抱いている人々を対象に浄土を説いてみようとするものです。よけいなお世話とか言わずに読んでください。「浄土」なんてとてもあるとは思えないと思っているあなた。そう、いわゆる現代人と呼ばれるあなたを相手にしてみようと思うのです。常に現代人の持つそんな疑問を念頭に置きながら、様々な方面からご浄土(あの世)の事を考えていきたいと思います。

今私が意識しているのは、特に小学校中学校高校大学と十分教育を受け科学的知識を身につけた現代人と呼ばれるみなさん、その中でも特にあの世なんて信じられない。死後自らが存続することに疑問を抱いている人たちを一番大切なお客様として話を進めてゆきたいと思います。

ご浄土(あの世)の事を考える場合いくつか鍵になる事があります。その第一の最も重要な鍵は、浄土にしろ天国にしろいわゆるあの世をまだ誰もみたことがないと言うことです。と言うよりも、一度そこに行って帰ってきてその話をしてくれた人がいないと言うことです。行ってしまうとどうも戻ってこられない所のようなのです。当たり前のことを言うなと言われそうですが、その当たり前のことを積み重ねる作業をこれからしてゆきたいと思っています。浄土にはこれこれの段取りで到着し、そこはこんな風景で、こうなっているのだという話はいまだに誰かがしたという記録がないのです。記録がないと言うのは正しくありません。実際昔から三途の川を渡ってから戻ってきたと言う人の話などが残っています。しかし、それらの話は確かめることができないのです。つまり、実証できるような記録がないと言った方が正確かもしれません。ですから、今そうしたあてにならない記録を積み重ねていって、皆さんを説得するというのは多分無理と言うことになります。とはいうもののそういった話の中には何かおどろおどろしいものもあって人々の興味を引くことがあります。私なんかも思わず怖いもの見たさという思いで最後まで読んでしまうことがあります。おもしろいなと思って読むぶんにはかまいませんが、この本では、そうした話はのぞいて進めることにします。そうしないと最初からみなさんの拒絶反応を引き出してしまうということになってしまうからです。

さて、この地球上にいったい何人の人間がいままで登場したかわかりませんが、表現に困るほどの数でしょう。その中にこれを証明できる人が一人もいないというのですからこれは、大変な話です。大変な話と言うより「ホントかいな」と誰しも思うのが当たり前です。実際には人間の最大の関心がある問題ですが、一人もその経験を話してくれた人がいないわけです。経験的な積み重ねがない。この点は非常に重要なことでして、後にお釈迦様が登場したときに詳しく考えてゆきたいと思います。こうしたわけで、特に学校で自然科学の知識を身につけ、科学万能思考に傾いている人、万能思考というのはちょっと言い過ぎですね、何というか、科学的であることを一番確かな基準と考えている人と言った方が良いかもしれません。もっとくだいて言うと、科学的であることを一番カッコイイと思っている人といった方が解りやすいかもしれません。いわゆるみなさんのような現代人には経験的に証明できないと言うのは、決定的なことのようです。ですから、これがどうも信じられない。この本を今読み始めてくれた方のほとんどはこう思っているのだと思います。

そこでまず、そんな現代人と呼ばれるみなさんにお尋ねしたい。どうでしょう。キリスト誕生から二000年の時がたっています。また、浄土の教典が成立してからも同じような時がたっていますが、あの世に対する信仰は依然として残っているのです。一人もみたことがないのに、立派に思想として残っている。これが不思議です。これを皆さんはどう考えますか。特殊な人たちの間で受け継がれてきたと言うことでしょうか。いわゆる秘密宗教と呼ばれるものの中には万人に開かれているのではなく特別の人間の間で信仰されると言うことが実際にあります。皆さんから見るときっと仲間内での何か秘密の約束事のように見えるかもしれません。しかし、キリスト教にしても浄土の教えにしても、そのような秘密宗教とは違います。その気になれば、どんな人もその教えに触れることができます。もっともポピュラーなものとは言いにくいので秘密のように見えるのはわかる気がします。

ちょっと話はそれます。これは、私の勝手な予想ですが、人類は思想的に少しずつ進歩していて時代とともに新しい思想を生み出してゆきますが、価値を失った思想というのがその役目を終え消えていきます。そうした思想の中で、その最後に残るのが来世信仰じゃないかと思っているのです。まあ、私のかってな予想です。この本を読み終える頃にはわかってもらえるかもしれません。それはともかくとして、誰もみたことがないというのに何千年も残って来た浄土教やキリスト教という事実をちょっと考えてみてほしいのです。そこには何かがあるのです。とは言うもののその事実だけを持ってみなさんに理解を求めてみても無理と言うことは解っています。こちらもみなさんを説得するため、作戦を立てて挑みたいと思います。少しずつ話を進めていきましょう。さて誰も見たことがないということ、経験を語れる人がいないということは人間の興味を非常に刺激するようです。それも人間の一番の関心事です。ですからあらゆる場面でその興味が頭をもたげてきます。この問題を単純に考えると、人間の興味が向かう先は、一番近くに行った人の話を聞いてみようということになります。死にかかった人の話を聞いてみようという事になります。昔風に言うと生き返った人の話と言うことになります。つまり人間の実体験に基づいて、あの世をかいま見てみようと言うのです。その全体がわからないまでも、少しでも垣間見られれば、それは、人間の体験に基づくのですから、これは意外と自分の気持ちを落ち着かせてくれる。誰でもそんな風に考えます。しかし、今この問題を取り上げるのは、他に理由があるのです。それは、こうした話を通して、人間の経験がどこまで及ぶものなのかと言うことがある程度わかってくると言うことです。この点を念頭に置いてこの問題を考えていってください。どうでしょうか、先にもちょっと触れましたが、三途の川のお話なんかもこのたぐいにはいるかもしれないので、その辺が難しいのですが、現在これが学問的に研究対象として成立しているのです。「臨死体験」のお話という分野がここに成立します。あの世を考える上でこれは非常に興味深い問題です。真偽を考えると言う視点だけでなく、これから進んでいく上でいろいろなヒントを提供してくれると言うことになります。まず最初に、臨死体験の世界に一歩踏み込んでみましょう。

第一章 臨死体験

臨死体験というのは、重病をやんで生と死の間をさまようと言うことがあります。その時に人が経験した話です。昔の人はこれを一度死んで生き返った人の話と理解したのです。これは、臓器移植の時に問題となる「脳死」の問題とも深く関係がありますが、正確には、死にかかってこちらの世界に戻ってきた人の体験談と言うことになります。戻ってこられないというのが「死」という事実の中心の内容ですから、死にかかって戻ってきたというのが正しいのです。昔の人は、こうした認識が薄いですから、死後の世界の話と勘違いしたものが多かったと言うことになります。死にかかった人は常にいましたから臨死体験の話は、いつの時代にもありました。世界中のどこの国にも誰からともなく言い伝えられた話として存在していたのです。その話は多くの人の興味を引いてきたようです。最近になってキューブラーロスの「死ぬ瞬間」レイモンドムーディエーの「かいまみた死後の世界」という本などが発表されて、一つのブームにもなりました。そしてそれと同時に、臨死体験が学問的研究の対象になりました。学問的科学的研究対象になったため、多くの臨死体験の話が集められ、研究されそして分類され、その研究成果を我々も知ることができるようになりました。非常に多くの例が集められ総合的に分類研究されたというのはおそらく人類史上初めてのきわめて重要な出来事と言えるかもしれません。何よりも興味を引いたのは、こうして集められた臨死体験の話に共通の部分が多かったと言うことです。たとえば、まばゆいばかりの光を見た。暗いトンネルを抜けていった。三途の川を見た、お花畑の中を歩いた、魂が肉体から抜けだした、死んだ人に出会った。人生の出来事をものすごいスピードでパノラマ体験した。と言った共通したパターンを何人もの人が報告したのです。みなさんの中には身近にこうした話をする人にあったことがある人もいるでしょう。実際に本人の話を聞いた人は非常に強いインパクトをうけるようです。また、実際にそういう人の話を聞かなくても、そうした体験談を読んでいくと、人間の死後の世界をなんとなく想像させるものがあります。浄土教にしてもキリスト教にしてもいわゆる来世信仰というものの成立の背景に、この臨死体験の話が、非常に大きい役割を果たしたと言う事は間違いのない事実であったと言えるでしょう。自然科学の知識が乏しかった時代には、こうした臨死体験の話が、死後の世界の話と誤解されていたと想像することはそう難しいことではありません。

こうした臨死体験ですが、研究して行くとこれが、浄土の話と同じくらい何とも不思議な問題を含んでいるのです。とは言うものの、この本は臨死体験について述べようとするものではありません。ご浄土を考える上で、一つの題材として取り上げるわけです。従って、細々とした問題に立ち入るつもりはありません。そこで私がとてもおもしろいと思った臨死体験の話を引用して、その後にいろいろな点について説明して行くと言う方法をとりたいと思います。少し長いお話ですが、原文のまま引用します。それは、臨死体験の話の雰囲気をみなさんに知ってもらいたいからです。一つの臨死体験の話をここに紹介してご一緒に考えてみましょう。(引用は、立花隆著「臨死体験」より)インタビューしているのは立花氏。

「昭和二十六年、横浜医大(現横浜市立大学医学部)を出て、医者になったばかりだった松本さんは、重い結核にかかり、同大病院で肋骨切除の手術を受けた。

『肋骨切除というのは、肋骨を切ることによって、肺に圧迫を加え、結核の病巣の空洞をつぶしてしまおうという発想で、当時、アメリカから入ってきたばかりの医療法で、日本ではまだ実験的医療の段階だったですね。横浜医大でも、ぼくの前に二、三例あるらしいけど、生存例はぼくが最初になるらしいですよ。ぼくの場合、四本切って、まだ足りないというので、さらに三本切って、七木切除しました。切ったあと、胸部を圧迫して出血を止めるために、胸の上に砂袋をのせて絶対安静にしていなければならない。しかし、そうなると、看護婦さんにおしっこを採ってもらわなくちゃならない。それがいやでね、若かったし、同じ病院だったから、看護婦さんをみんな知ってるわけですよ。それで、自分で勝手に砂袋をとってトイレに行ってしまったわけです。おしっこをしたとこまでは覚えてるんですが、そのまま意識不明になってしまいました。後でわかったんですが、胸部内で大出血したんです。そのまま四日間意識不明でした。毎日大量輸血をつづけて、今日意識が回復しなければもう絶望だというときになって、やっと意識が回復して助かったわけです』

この間の意識不明中に臨死体験があった。

『病室の天井のあたりから、下を俯瞰(ふかん)する形で見てるんです。べッドの上には、若い顔色の悪いやせた男が死にそうな様子で横たわっている。それが自分なんですが、そのときはまだ、自分で自分を見ているということに気づいてないんです。医者の卵ですから、客観的に患者の様子を観察して、これはどうも助かりそうもないな、なんて考えている。患者のそばでは、白髪のおばあさんが泣いている。泣きながら何かいっている。よく聞いてみると、『お前も私をおいて先に死んじゃうのかい』なんていうことをいっている。そのおばあさんをよく見ると、それはぼくの祖母なんです。あれえと思って、患者をよく見ると、それが私なんですね』

『それじゃあ、びっくり仰天。』

『そう思うでしょう。ところが、そうじゃないんですね。別に驚きも何も感情的な反応がないんです。すごく冷静に第三者的に見ている。当事者として見ていない。テレビか映画をさめた目でみている感じです。ただひとつ感情が動いたといえば、おばあさんが泣いていて可哀想だなという気持ちです。それはぼくのおばあさんのわけです。そのときぼくの両親はすでに死んでしまっていたので、おばあさんが母親がわりをしてくれていて、そのときもずっと看病をしていたわけです。おばあさんにとっても、ぼくが唯一の身よりで、ぼくの母である娘に死にわかれ、いままた孫とも死にわかれて、一人ぼっちになってしまうのかと思って泣いていたわけですね。それでぼくは、『おばあさん、大丈夫だよ。僕は死なないよ』と一所懸命話しかけたわけです。だけどそれがおばあさんには聞こえない。それで、天井の高いところからだんだん降りていって、おばあさんに近づいていった。『おばあさん、死にはしないから大丈夫だ』といいつづけてね。その声が自分に聞こえたんです。そしたら意識を取り戻していた。』

『そのとき、べッドの上の自分はどうなってるんですか。』

『それはそのままそこに寝てるわけです。そして、おばあさんに近づいていくということは、そこにある自分の体に近づいていくということでもあるんですね。おばあさんに近づいていくに従って、自分の姿がどんどんクローズアップされてきて、それを見ている自分と、そこにある自分の体との区別がつかなくなって一体になったときに意識を取り戻したという感じですね』

『一体になる前の、見ている自分のほうはどうなんですか。肉体はないにしろ、何か姿はあるんですか。』

『それはないですね』

『じゃあその何というか、いわば視点だけ。』

『そうです』

(天井から見たおばあさんのハゲ)

松本さんの体験に話を戻す。結局、松本さんの体験は体外離脱体験にとどまっていて、そのあとトンネルに入るとか、まばゆい光を見るといった体験はない。

体外離脱体験の場合、本当に何か(それが魂であるかどうかは別として)が肉体を離れて自分自身を見るのか、それとも、肉体を離れたという感覚が生じるだけで、実際には何も離れていないのかという問題がある。

これは臨死体験において、最も激しく議論がわかれるところなので、体外離脱をしたという体験者には、そこのところを丹念に聞くことにしている。

この点についてただしたところ、松本さんは、そのとき確かに自分は肉体の外に出ており、天井近くの高いところから下をみていた証拠があるというのである。

『実は、上から下を見下ろしているとき、おばあさんの頭のテッぺンにハゲがあるのを見つけたんです。明治時代の女の人はハイカラといって。髪を頭のてっぺんによせて強くしめあげ、小さいまげを作り、そこにかんざしをさしたりする髪型をよくやったんです。だけど、これを長くやってると、頭頂部の髪のところに力がかかりすぎてハゲになることがある。うちのおばあさんもそれだったんです。それまでそんなこと知らなかったんですが、そのとき上からおばあさんの頭を見下ろしていたもんで、そのハゲが見えたわけです。それで、病気が回復してかなりたってから、そのことをふと思い出して、『そういえば、おばあさん、頭のまん中にハゲがあるね』といったんです。するとおばあさんがキッとなって『どうしてお前はそんなこと知ってるんだみっともないから、誰にもわからないように隠していたのに』というんです。『すぐ近くの真上からでも見なければ絶対わからないようにしてある。お前にみせた覚えはない』といわれました。それを聞いて、そうか、やっぱり自分はあのとき本当に上から見おろしていたんだと思ったわけです』

ちょっと長い引用でしたが、どうですか話を聞いてみなさんは何を感じましたか。本当に何か魂のようなものが身体から抜け出してこのような体験をしたと思いますか。幽体離脱と言ってこうした話を興味を持って集めている人もいます。私の場合はそうした趣味はないのですが、なぜこのお話を取り上げたかというと、おもしろいと思ったことが一つあるのです。と言うよりこのお話の値打ちは、お医者さんのお話であると言うことです。医者の話だから信じられると言うことにはなりませんが、医学的な知識を持っているというのはこうした話を検討する場合意味のあることだと思います。医学的知識もなくやみくもに語っているというのとは違うと言うことです。何故そうした点にこだわるのかというと、臨死体験の話は立証することが難しいわけです。事実がなかなか確かめられない。いい加減なことを言われても、そうした話と区別がつかない。従ってなるべく信用できる人の話を聞こうということになるわけです。すこしでも確かな方が良いと言うことです。まあたとえば、幽体とかの映るビデオテープでもがあってこうした体験を裏付けてくれるとか言うことがあれば何も問題はないのですが、そういうことはまずありません。ほとんど実証の方法をもたないといってよいかもしれません。しかし、その証明の一つの方法というか基準となるものに次のようなことがあります。臨死体験中に新しい知識を得ていると言うことがもしあれば、それはその体験談を裏付けるものとなるわけです。魂とかが外に出ないと新しい知識は得られない。この話では、おばあさんの見えないはずのハゲが見えたということがその新しい知識と言うことになり、これが問題となります。本当に上から見ないと見えないと言う状況で、この臨死体験以前にはそのことを知らず、かつ、意識が戻ってから見たのでもないということになれば、これはこの話を聞くに値するということになります。しかし、勘違いという可能性も残されていますから、ハゲを見たという知識が、このお話が確かであることの証拠になるかというと、なかなかはっきりと白黒つけるというわけには行かない。松本さんの話の通りに、おばあさんにハゲがあると言うことが、ほんとうに臨死体験中の新しい知識として得られたのであれば、事実とも合致するので、この体験談を証明するということになります。信じやすい人にとっては、真上からしか見えないハゲをみたのは、体外離脱体験以外の何ものでもない。ということになります。一方、疑い深い人にすれば、昏睡状態の中でちょっと意識の戻った瞬間に垣間見たんじゃないかとか、あるいは、前にみたことがあったのを忘れていてこのときみたと錯覚したのではないかということになるのです。ハゲハゲと繰り返していて、いったい何の話だったかと、笑ってしまうのですが、とにかく、この話にしてもその他の臨死体験の話にしても、どこまで信じていいんだろうという問題がついて回るのです。ただ夢を見ているような状態なのか、あるいは本当に魂のようなものが実際に体外に離脱して経験したのか解らないのです。証明の手段を持たないのです。話だけならどんな風にもできますし、人の興味を引きたくて作り話をするという場合もあるでしょう。しかし、すべての話が作り話だというのはちょっと乱暴ですし、やはり、話を裏付ける感覚が本人には有るのだと思うのです。それが事実に基づいた感覚なのか、朦朧とした意識の中でのいわゆる勘違いなのか、本人にしてもこうした区別が付かないので、感じた通りを話しているのでしょうから、何とも言いようがないと言うことになります。この話の語り手はお医者さんですから、まさかうそは言わないと思いますし、人間の意識、無意識あるいは錯覚といったことにもきちんとした知識があることと思います。それでも、疑問符が付いてしまう。そんな問題なのです。

さて、こうした臨死体験の研究は非常に進歩しました。その成果のいくつかを紹介しましょう。たとえば、臨死体験中に亡くなった人に会うということが多く報告されました。そしてそれが死後の世界との接点を連想させるものと当初考えられました。しかし、子供の臨死体験には、自分の親とかピアノの先生とか生きている人しかでてこないのだそうです。亡くなったおばあちゃんとか会ったことのない人が出てきても良いわけです。臨死体験を実体験と考えれば、その子が今まで持っていなかった知識を得るという意味からしても、そうした人が出てくる体験が報告されてもよいわけですが、そうした報告がないのです。

あるいは、神に会ったあるいは、神のような存在に会ったと言う体験も多く報告され、死後の世界との関係で研究されました。ところが、世界のいろいろな地域でその地域固有の神しかでてこないのです。つまり自分の知っている神しかでてこない。もし臨死体験が実体験であるとすれば、別の地域の神が一度や二度登場してもよいわけですけれど、そういう報告もないのです。これは何を意味しているかというと、つまり、世界の各地にたくさんの神が存在するということになります。それも民族的に限定された神が存在するということになります。つまり普遍的な神がいるとすると他の地域に登場しても不思議はありません。しかし、そういうこともないのです。いま二つの例をあげました。これらのことを総合して考えてみると、臨死体験に至るまでのその人の経験や知識がこうした体験のベースになっていることを裏付けているわけです。子供の場合に自分が知ってる生きている人しか見ないのもこのことを意味しています。本当に魂とかが抜け出したとすると、先にも指摘しましたが、全く新しい体験をするわけです。だから新しい知識を得ると言うことになりますが、そうしたことがないのです。アメリカ人が三途の川を見ることがないし、日本人はキリスト教の神様を見ないのです。

また、別の角度からお話をしてみましょう。科学の進歩はすばらしいもので、人間の脳の働きというのが非常によく分かってきました。その研究の成果の一つに次のようなことがあります。人間のいろいろな機能に対応して脳の決まった部分がその機能を担当していることが解ってきました。そのさまざまな機能に対する脳の分布地図も相当詳細にできています。たとえば、脳のこの部分は言葉を担当する。また違った部分は音を聞くことを担当する。と言った具合に細かく分かれています。また、脳のいろいろな部分を刺激して見ると人間にいろいろな反応が出ることが解っています。脳の中央の上の方を刺激すると、足に痛みのような感じが走ったり、その少し前を刺激すると、手がピクッと動いたりします。また、頭の後ろの方を刺激すると一瞬目の前に強い光が走るように感じられたりします。実際には見えていないんですよ。横の方を刺激すると音楽が聞こえたり。そして、側頭葉というのだそうですが、頭の横の方を刺激すると、過去の記憶が実にはっきりと再現されるのだそうです。普段覚えていなかったようなことも時間の流れに沿って思い出すのだそうです。そしてこれはおもしろいなと思ったのは、刺激をやめると再現されていた記憶が中断しますが、また刺激をすると同じように再現されるのだそうです。さらにおもしろいのは、その記憶の前後のことは思い出せないのだそうです。つまり話がつながらない。ちょうどジグソーパズルの一部だけがパッと現れるが、その周りは思い出せないと言うことのようです。同じように、オーケストラの音楽が聞こえる、それも普段忘れてしまっている音楽が始めから聞こえる。刺激し直すとまた同じ場所から音楽が始まるといった具合です。とにかく、興味深い話が脳に関しては多く、ここに記したのはほんの一部です。これらの話は、科学的に実験した結果得られたデータです。どのようにしてこのようなことが解ってきたかと言うことが興味深いわけですが、ちょっと話はそれますが、これを調べるためどんな実験をしたかというと、ちょっとおそろしくなります。意識のあるまま脳を手術して、頭蓋骨をはずして脳に電極を当てていろいろな部分の働きを調べたというのです。聞いただけでなんかゾクゾクしてきますが、科学というのはこのように妥協のないものです。ですからこれらのデータは、いわゆるみなさんの好きな科学的データということになります。

さて、こうした研究の成果をふまえて臨死の問題を考えると、臨死体験の中に共通してみられる「まばゆいばかりの光を見た」「自分の一生をものすごいスピードでパノラマ体験した」「長く暗いトンネルを抜けていった」といった、非常に多くの人が報告している体験が、脳のある部分を刺激すると起こるということが解ってきたのです。つまり、実際には体験していなくても体験したのと同じ認識を生ずると言うことです。こういったことから臨死体験が人間の脳の中でのイメージ体験だと言う見方が当然できあがってくるわけです。これは、前にも述べましたが学問的な研究で正確に実験された結果に基づくものです。一般には、これを「脳内現象説」というのですが、臨死体験をこの脳内現象説で理解しようというのが現在主流の考えといえるようです。さて話がここまで来て、なるほどと思いましたか、なあんだとおもいましたか、あなたはどちらでしょう。いずれにしても、こうした話つまり、臨死体験と言うことの限界が理解できると思います。ここまでと言う線は引けませんが、人間の経験が及ぶ範囲、つまり死というものについてどの辺までのことが経験として認識され、他の人に伝達可能かと言うことの限界がはっきりと現れている。この点をはっきり確認してください。

この辺で、一件落着と行きたいところですが、脳内現象説ですべてが説明できるかというといくつか不思議なこともあるらしい。

どう考えても体外離脱しないと知ることのできない情報を知ったというケースがいくつかあるのです。たとえば、千キロも離れた場所で自分の母親が花模様のドレスを縫っているところをみる。それが事実と一致する。これなどはテレパシーと言われる分野の研究の題材にもなります。あるいは、自分の病室とはずっと離れたところにある窓の張り出し部分にある古いテニスシューズをみつける。実際に、捜索のすえ古いシューズが見つかる。こうしたいくつかの例は、臨死体験中に新しい情報を得ている、それも、場所的に離れた場所の情報を得ていると言うことから、脳内の現象ということでは説明ができない。たまたま、テニスシューズがあったのだ。といえないこともないですが、疑ってかかれば、それは切りのない議論となってしまいます。脳の働きがすべて解明されたというわけではないので当然なのですが、こういった具合で臨死体験の話には、いまだに不思議なことが残されているということなのです。

臨死体験について検討してきました。いずれにしても最後の方の話はどちらかというとまれな例で、こうした話を積み重ねていってがんこなみなさんを説得するのはどうも無理なようです。人間の経験の及ぶ限界がご理解いただければそれで良しとしなければならないようです。臨死体験に限らず冒頭にお話しした三昧発得記のような話も、信仰する者に取っては大事な話ですが、証拠の写真とかないわけですから、科学的思考の強い皆さんには、あまり意味のない話と言うことになります。七万遍の念仏の中でのイメージ体験に過ぎない。とか言われてしまってケンカの種になってしまいそうです。まあとにかく、脳の働きが非常に大きな役割を演じていることは解っていただけたと思います。こうした臨死体験の話が脳内現象であるとしても、その人本人にとっては、死後の世界への時間的経過を実体験したのと同じ感覚があって記憶に残り、それを語ったわけですから、昔の人がほんとうのことだと考えていたのは無理もないことです。そして、臨死体験の話で何より重要なことは、そうした話が肉体を離れた自由な霊魂の存在を裏付けるものと考えられたということです。人間に霊魂観が生じるきっかけになったと思われます。この霊魂観とあの世の関係についてはこれはもう言うまでもないことです。しかし、いま述べたように、この霊魂観が今揺らいできているのです。

無数に残されたこうした臨死体験の話ですが、直接浄土や天国と言うあの世に結びつくものあるいは、浄土や天国の存在を示すような話はないのです。あっても死の地点をわずかに越えた範囲の報告があると言う程度です。どの時点を「死」とするかというのも難しい問題ですが、死という地点の前後わずかな時間についての話はありますが、直接浄土を見てきたというような話はありません。三年ぐらい浄土で暮らしていて生き返って話をしてくれたということはありません。あたりまえですが、つまり、こういった話が積み重なって来世あるいは来世に対する信仰ができあがっていったとはとても言えないということです。そんな風に考えている人もいますが、それは間違いです。臨死体験は来世信仰の中の一つの背景であるのは事実です。しかしそれは決して核心ではありません。重要な背景であることは確かです。やはり、誰も見たことがないと言うことが、第一のそして一番重要な鍵であることには変わりはありません。

まとめてみましょう。重要なこととして、人間の霊魂観の裏付けとしてこうした臨死体験の話が機能したことはまちがいありません。肉体を離れた自由な霊魂というものが想定されれば、その行き先が自然と興味の対象になります。しかし、こうした臨死体験の中に、浄土や天国いわゆるあの世まで行って帰ってきた人の話は一つもないのです。前述したように古い記述にはそのような記述もあるようですが、まったくあやしいものだとわたしは思う。「浄土」には、もっと大切な要素があるのです。どうしたら、それに近づけるかと思いますが、もっといろいろな問題を考えてみないといけないようです。ご浄土の問題を考えるについて、臨死体験のお話からアプローチしましたが、誰も見たことがないという第一の鍵は、非常によく理解できました。つまり、人間が経験的に確認できることではないのです。これが重要です。何か別の方面から、皆さんを説得する方策を考えないといけないようです。

バナースペース

スタジオ阿弥陀

〒110-0004

東京都台東区下谷1-8-20

TEL 03-3844-5949

FAX 03-3847-9301