若手教師の勉強会 悩みや本音ぶつける=埼玉

2005.06.12 東京朝刊 36頁(全1876字)

◆若手教師の勉強会 悩みや本音ぶつける場所に 「相談できる仲間欲しかった」

就職して間もない新人や若手が仕事に悩み、時には辞めてしまう――。一般企業でもよく見られる現象は教育現場にも当てはまる。教師が動揺すれば、子どもたちにも悪影響を与えかねないだけに、一人で悩まず、仲間同士で指導方法などを話し合い、「お互いを育て合う」ことを目指す若手教師たちもいる。(板垣茂良)

6月6日夜、川越市新宿町の市南公民館。県内の若手教師らで作る「教育実践研究会」の勉強会が開かれた。この日、問題提起したのは県西部の小学校の女性教師(23)だった。

「クラスの障害児が突然、興奮したように胸をたたくことがあるんだけど、どう対応していいかわからなくなる」

仲間の教師らは、「胸をたたくのは自分を落ち着かせようとしているのでは」「パニックに対処する方法を学ぶのではなく、子供を理解することが大事じゃない?」――など、次々とアドバイスを出し合った。

昨年5月にスタートした研究会のメンバーは、現在10人。埼玉大教育学部の岡幸江助教授が、「今の教育現場では若い先生が大勢悩んでいる。新人教師同士で教材を研究したり、悩みを打ち明け合う場所を作らないか」と、ゼミ出身者らに呼びかけたのがきっかけだった。以来、同大の非常勤講師も務める朝霞市立第二小学校教諭の増田修治さん(47)の指導を受け、月1回の議論を続ける。

県東部の小学校に勤務する男性教師(25)は発足時からのメンバーの1人だ。 新人で5年生を担任していた当時、指導方法や学級運営で自分が何をしたいのかを見失っていた。「何をやってもうまく行かず教室にも職員室にもいたくない」というほど強いストレスを感じていたという。同期には、慣れない職場で心を病み、退職した人もいた。男性教師は「自分もいつおかしくなるかも知れない。相談できる仲間が欲しかった」と、参加の動機を説明する。

県南部の小学校の女性教師(25)も、「研究会で発表した指導方法を『それ、いいね』と認めてもらえたことが自信になった」と振り返る。

なぜ、こうした場が必要となっている のか。理由の一つ は、教育現場では 周囲が先輩ばかり というケースが多 いことだ。

県教育 局市町村教育課に よると、昨年度、県 内の小中学校に採 用された新任教師 は772人。しかし、 1つの小中学校に 配属されるのは大 半の場合1人だけ だ。

なぜ、こうした場が必要となっている のか。理由の一つ は、教育現場では 周囲が先輩ばかり というケースが多 いことだ。

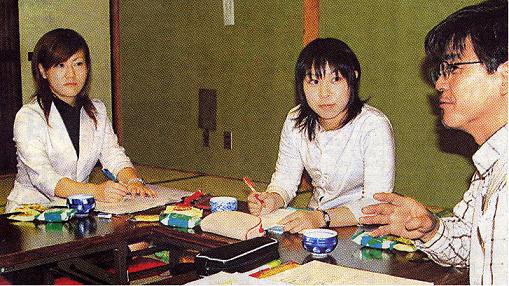

県教育 局市町村教育課に よると、昨年度、県 内の小中学校に採 用された新任教師 は772人。しかし、 1つの小中学校に 配属されるのは大 半の場合1人だけ だ。写真=増田教諭(右)の話に耳を傾ける若手教諭たち。毎回2時間の研究会で

話し合った内容は日々の指導に生かされているという

(6月6日、川越市新宿町の市南公民館で)

岡助教授は「同じ学校に新任教師がいないので気軽に悩みを相談できる相手もいない」と指摘。そのうえで、「教育現場の多忙化で、ベテラン教師が若手教師の面倒を見られない環境となっている」と、学校現場の実情に懸念を示す。

近年の教育熱の高まりと共に、保護者の目が厳しくなっている。保護者への対応も若手教師が悩む一因となっている。一般企業と違い、新人であっても教師は教師。ベテランと同じ「質」を求められることも少なくない。

実際、研究会のメンバーの1人は「保護者が連絡帳1ページにぎっしり注文を付けてきたことがあった」と語る。別のメンバーも、「家庭訪問したら機関銃のように不満をぶつけられた」という経験を持つ。

今年4月に、越谷市の市立小学校で、赴任したばかりの新人教師が自殺した。理由は今なお不明だが、若い教師たちに「他人事ではない」と強い衝撃を与えたという。

県教育局も、「子供の指導や保護者への対応などで、若手教師が以前に比べストレスを感じることが多くなっている」と認める。研究会は、そんな若手教師同士が本音をぶつけ合い、ストレスを発散する"受け皿"の役目も果たしている。

◆1年目に8人退職 初任者研修に不満の声も

文部科学省が2001年度に実施した全国調査によると、公立小中学校の20歳代教師の離職者数は1512人。20歳代教師全体に占める割合は3%弱となっている。

最近の県内の状況について、県教育局は「退職者の年齢構成は調べておらず、若手教師がどれだけ辞めているのかは不明」としているが、埼玉県教職員組合によると、04年度に1年目に退職した教師は8人いたという。埼教組は「状況も分からずに有効な対策が立てられるわけがない」と教育局の姿勢に疑問を投げかけている。

また、県教育局が毎週1回、新人教師を対象に実施している「初任者研修」のあり方についても、教師サイドからは、「研修ばかりで子どもに接する時間が十分に取れない」といった不満の声も出ているという。

読売新聞社