民主政を論じる前に・政府とは?

学生:ルソーを近代民主主義思想の元祖・源流として位置づける議論では、たいてい、ルソーの次の指摘については、説明をスキップしているように思えます。

|

民主政という言葉の意味を厳密に考えるならば、真の民主政 (véritable démocratie) は、かつて存在したことがなかったし、これからもけっして存在しないであろう。(第3篇第4章、102頁:p.265) もしも神々からなる人民があるとすれば、この人民は民主政治をもって統治するだろう (S'il y avoit un peuple de Dieux, il se gouverneroit démocratiquement)。これほど完璧な政体は人間には適さない。(第3篇第4章、104頁:p.267) |

頻繁にめまいが生じる先生のお話で鍛えられたおかげで、さすがに、こういうのはかなり無理な解釈だとは思います。少なくともルソーが念頭に置いているジュネーヴは、それなりの規模の人口とそれなりに複雑化した社会を擁した商工業都市で、純朴な農民が樫の木の下に集まって住民集会をやり国事を決めていたようには思えませんし。でも、理論的にどうおかしいのかは、まだ明確に言えないでいます。 教師:たしかに、樫の木の下につどって話し合う農民たち、というルソーの描写はぐっときますね。読み手に情景を想い起こさせるという点で、ルソーとプラトンは本当にすごいです。

それはそれとして、私が若い頃、思想家のテクストと教科書の記述との食い違いを感じた最初の経験も、真の民主政の存在不可能性に言及しているこの場所でのことでした。自分の目で見て自分の頭で考えなければいけないと心底思った出発点です。その意味では有意義な経験だったのですが、教科書や専門家への信頼が揺らいだ経験でもあるので、今でもこの話になると、冷静さを保つのがむずかしいほどです。でも、興奮せずに話を進めましょう。 学生:そうしていただけると、ありがたいです。 教師:ルソーが民主政を取り上げているのは、第3篇ですよね。 学生:はい、そうです。第3篇第4章です。 教師:でも、第3篇は、いきなり民主政についての議論から始まっているわけではないですよね。 学生:その通りです。まずは、政府についての一般的な考察から始まって、そのあとに政府形態のバリエーションの一つとして、民主政が取り上げられています。 教師:今日の話の冒頭に出てきた「ルソー=民主主義者」説では、民主政がこのような議論の文脈で登場していることに触れていません。ルソーは、政府一般についての議論を始めるにあたって、「読者に断わっておくが、この章は落ち着いて読んでいただきたい。注意を払おうとしない読者にわからせるすべを、私は知らないからである」(第3篇第1章、87頁:p.252)と言っていますが、そもそも、この章そのものが読み飛ばされている疑いが濃厚です。ルソーは、政府の一般的特性について、どのように言っていたでしょう? 学生:執行権という言い方で、次のように言っています。太字は私が注目した部分です。

| すでに述べたように、立法権は人民に属し、人民以外の何ものにも属しえない。これに反して、先に明らかにした諸原理によって、執行権は、立法者あるいは主権者としての一般者には属しえないことが容易にわかる。なぜなら、この権力は特殊的な行為からのみなるものだからである。特殊的な行為は法の規定する範囲内にはなく、したがってまた、あらゆる行為が法以外のものになりえない主権者の権原の範囲外にある。(第3篇第1章、88頁:p.253) |

ただし、この引用部分には、内容を正確に伝えるために補足が必要なところがあります。訳文は「特殊的な行為は法の規定する範囲内にはなく」となっていますが、原文(des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi)が言おうとしているのは、「法が行なえる範囲にはまったく入らない特殊的な行為」ということです。つまり、原文の意味は、特殊的な行為は法の規制をまったく受けない、ということではもちろんありません。法の規制がなければ、政府の役人はやりたい放題になってしまいます。そうではなくて、特殊的な行為を指定することは、法ができること(主権者が主権者としてできること)の範囲外だ、という意味です。特殊的行為が、平等無差別という法の基本的性格や各法律の趣旨に反するものであってはならないのは当然だとしてもです。 学生:一般的決定は立法のすることで、個別具体的(特殊的)な事案は行政=政府が決めて行なうという区別は、行政法や行政学ではどうか知りませんが、政治学というか政治哲学では、ふだんはあまり耳にしない気がします。ルソーの独創なんでしょうか? 教師:いいえ、違います。アリストテレス以来の西洋の古典的政治学に脈々と引き継がれていた、大いなる伝統と言うべき区別です。長くなるのでくわしい説明は別の機会に回しますが、この区別は、法の支配や自由と専制の区別といった重要な考え方の根幹になっています。法は、適用対象を具体的に指定せずに一般的規定であることによって、平等や公正を確保し、人々を差別的に扱うことを防止します。また、適用対象を特定しないので、法を運用する権力者まで拘束します。差別や権利侵害がないという意味での自由を確保するための大前提です。そういう形で行なわれる統治は、専制とは対照的なものとみなされ、「自由な統治」と呼ばれることもあります。つまり、専制とは法の支配の欠如であり、一般的規定である法ではなく、個別具体の事案ごとに恣意的に発出される命令(政令=デクレ)による支配、ということです。例外的な緊急事態でもないのに、立法部の同意を得るのが面倒だ、あるいは、同意を得られる見通し立たないという理由で、法律によらず政令で対処し始める権力者は、専制的独裁体制の道を進もうとしているのではないか、という疑念の対象になるわけです。 学生:20世紀前半のワイマール・ドイツや、現在のどこかの大国の行政トップのことを想い起こさせますね。 教師:こういう重要な区別を「ふだんはあまり耳にしない」という事態を、私は大いに懸念しています。政治学専攻の学生ばかりでなく、小中学生を対象にした憲法や公民の授業で真っ先に(民主主義よりも先でもよいぐらい)取り上げるべきテーマだということを力説したいです。この伝統が省みられなくなった時期が、デモクラシーだけが唯一のよい政治体制だという見方が支配的になった20世紀であることは、現代デモクラシーとルソーの言う民主政との違いが見えなくなっていることにもつながっているように思います。おっと、脱線し始めました。ルソーに戻りましょう。 学生:ルソーは、立法と行政(執行)との区別に続けて、中間団体や連比の話を持ち出してきていますが、これがまた、何を言おうとしているのかわかりません。 教師:ルソーは、文系的表現でていねいに説明すればそれで済む問題を算術パズルにするのが好きで、連比もその一つです。これらの算術パズルは、私なりに解いてみたことがあるのですが、ここでの議論に不可欠ではないのでスキップします(補遺:比例中項としての政府を参照)。中間団体の話というのは、次のことですね。

|

それゆえ、公共の力にとっては、この力を結集し、一般意志の導きのもとにこれを行使し、国家と主権者とのあいだの連絡を営む機関が必要であって、この機関は個人のなかで魂と肉体を結びつける役割を、いわば公的人格のなかで果たすものなのである。ここに、国家において政府が存在する理由がある。政府は不当にも主権者と混同されているが、じつはその代行機関にすぎない。 それでは、政府とはなんであるか。それは、臣民と主権者とのあいだに、相互の連絡のために設けられ、法の執行と社会的および政治的自由の維持とを任務とする中間団体である。(第3篇第1章、88頁:p.253) |

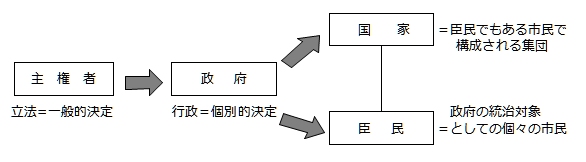

政府は国家と主権者のあいだにあり、また、臣民(被治者)と主権者とのあいだにあると言っているのですが、たしかにわかりにくい説明ですね。わかりにくい原因は、一般意思の客体としての人間集団という、ルソーの国家観にあります。「契約と義務」の回で指摘したように、ルソーにとって、国家は機構ではなく人的団体です。その点をふまえて図で示してみましょう。

政府は主権者の一般的決定を、個別具体的事案に適用する変換装置です。たとえば、政府は、公道の修繕を必要に応じて実施せよという一般的決定をうけて、具体的に現時点で修繕が必要な道路を特定します。ここまでが政府の仕事です。実際の修繕工事に関しては、ルソーは市民の税金で政府職員や請負業者が実施するよりも、市民自身が工事に携わることが望ましいと考えているので、政府は適宜,工事担当の市民を選んで指定することになります。こういう実際の執行業務を担当する人々の母体となる市民全体が国家、ということになります。政府の指示は、同時に、たとえば工事にともなう交通規制のような形で、被治者である個々の市民にもおよびますから、主権者→政府→臣民という流れに関しても、政府が中間にある組織=団体ということになるわけです。

これに関連してやや細かい点になりますが、次の訳文についても補足しておきます。|

だから、人民が首長に服従する行為(acte)は、けっして契約ではない、という人たちの主張は、まことに理にかなっている。この行為(Ce)は厳密に言えば委任もしくは雇用に過ぎないのであって…… (第3篇第1章、89頁:pp.253-254) |

ルソーは、ロックと同様に(また、議論の意図はまったく異なりますが、ホッブズと同様に)、統治者(政府)と被治者のあいだの統治契約という考え方を採用していませんから、「けっして契約でない」ということになるのは、理解できます。しかし、この文脈での「委任もしくは雇用」がどんな性格のものなのかを、具体的にイメージしておく必要があります。そのイメージを踏まえると、「過ぎない」と訳されていますが、実際には「まさに他ならない」ぐらいの強い指摘なのです。つまり、上の図に即して言えば、政府の指示に従って人民集団としての国家が具体的な行政行為を引き受ける際の引受け方が、任意性を含意する契約という形ではなくて、国家の本来的任務に関して政府から実施するよう命じられたら断われない形になっている、ということです。たとえば、町内会の総意で掃除をすることが決まったら(主権者による一般指針の決定)、その具体的な日程や場所などを町内会執行部が決定し(施策の具体的内容に関する政府の決定)、その決定に従って町民の全員あるいは指定された一部が町内会員の責務として掃除を実施する(国家・臣民による実行)、といった具合になります。

学生:理解はできますが、まわりくどい話ですね。

教師:支配(主権者)と被支配(被治者としての国民)との同一性に重点を置いて、政策決定の正当性をひたすらその時々の民意の支持に求める民主主義観だと、一般的決定と個別的決定との違いに気づかない、あるいは重視しない傾向があるので、一般的決定を個別的決定に変換する装置の意義や必要性も見えにくくなります。しかし、一般的決定と個別的決定との区別を重視するルソーの観点からすると、政府という中間的な変換装置は議論から絶対はずせません。しかも、ルソーの場合は、実際の行政行為をできるだけ被治者集団に担わせようとするので、上の図のようなことになるわけです。

学生:複雑な話が多くて、なかなか、民主政の話にまでたどり着けません。

教師:もうちょっとです。連比とか分数級数とかの算術パズルはスキップしますから、あと一つだけ論点を取り上げればたどり着けます。今回もだいぶ長くなってしまったので、この論点を片づけたところで区切ることにしましょう。

学生:了解しました。

教師:その論点とは、政府と主権者(一般意思)とのあいだの緊張関係の問題です。ルソーはこれについて、次のように述べています。

|

この二つの団体〔国家と政府〕のあいだには次のような本質的相違がある。すなわち、国家はそれ自体で存在するが、政府は主権者によってのみ存在する。だから、統治者の支配的意志は一般意志あるいは法にほかならず、またそれ以外のものであってはならない。…… しかし一方では、政府という団体が、国家という団体とは異なった存在として現実の生命を持つためには、また、政府の構成員すべてが一致してはたらき、その設立の目的を果たしうるためには、特殊な自我、その構成員に共通の感受性、自己保存に向かう力と独自の意志が必要である。……このように政府は従属的ではあっても全体なのだから、これを国家という全体のなかにうまく位置づけることは難しい。それは、政府が自分だけの保存のために用意する特殊な力と、国家の保存のために用意する公共の力とをつねに区別すること、一言で言えば、政府が、人民のためにつねにみずからを犠牲にし、人民を政府の犠牲にしないよう心がけること、以上を実現する困難である。(第3篇第1章、93-94頁:pp.257-258) |

どんな組織でも、いったんできてしまうと独自の利害を持ち、自己保存しようとする傾向があります。政府という組織もそうですし、政府内の各部署もそうです(ややこしい分数級数の話は、こうした組織利害の重層構造に関連して出てきています)。組織内部の観点からすると、自分の組織の利害や存在維持へ志向が、組織内の各個人の差異を超えてその組織の「一般意思」になります。しかし、これは、社会全体の一般意思の観点からすればセクショナリズムであり、部分(part)=党派(party)の志向であって、これが優先されると社会全般の利益が損ねられってしまいます。

政府は一般的決定を個別的決定に変換するという、立法担当者としての主権者にはできない必須の役割を果たすわけですが、主権者の一般的指示から逸脱して、自らの組織利益を優先する危険があります。この危険を防止するのはとてもむずかしい、とルソーは言っているわけです。

ここが、ジュネーヴの現実を念頭に置いた『社会契約論』の理論的にも実践的にも中心的な課題になります。民主政を含む政府形態をめぐるこれからの議論も、この課題を軸に展開していくことになります。ここを今日の到達点としましょう。いやはや、これまででいちばん長くなってしまったかもしれません。

学生:ありがとうございました。次回は、ようやく、民主政の話になりますね。楽しみです。