| 蓬莱八仙と私 |

|---|

■僕たちの、島 ネットゲーム'90として『蓬莱学園の冒険!』の公表がされたのは、「88」のファイナルイベントの会場でした。 ネットゲーム'90として『蓬莱学園の冒険!』の公表がされたのは、「88」のファイナルイベントの会場でした。「次回は南海の孤島を舞台にした学園物です!」 「お〜っ」 「ヨット部はフリゲートで航海します!」(帆船のことだとは瞬間判らなかった) 「お〜っ!」 「海洋冒険部には潜水艦があります!」 「おお〜っ!」 「生活指導部は略称SSです!」 「おお〜っ!!」 「女性NPCは8人以上登場します!」 「おおお〜っ!!」 最後のこれは、「とにかく女性NPCは多い方が良いぞ」という「88」スタッフからの引き継ぎ事項であったらしいです。 こうして南海の孤島に建設された超巨大学園の物語が開幕したのですが、そのときはあんな話になろうとは、まだ誰も想像もしていなかったのです。まあ、ゲームの内容そのものを知るには、『蓬莱学園の復刻!』のような関連書籍や当時のリアを読めばいいので、ここではプレイヤーの右往左往を中心に語ることにしましょう。 |

|

|

■エイヤッと この頃の『ぽすたる☆ている』を読んでいると「次回作は学園物」とか紹介記事が載っていますが、誰もあんな話になって、あんなことをしたりされたりするなんて予想もしていません。 あんな学園になってしまった顛末の一部を、主に軍事・海事関係を担当していた六行道士マスターに伺う機会がありました。 「あの頃は、峰川くんもコマンドを編成して堤防を爆破するとか、委員長も政治抗争に巻き込まれるなんて思ってもいない。図書委員会は、科学技術庁や文部省の役割を想定していたのに、みんな本の整理ばかり夢中になって、ああいう組織になっちゃったね…」  みんなで車座になりながらの宴席でのことでした。設定もオフィシャルが最初に用意したものが、プレイヤーの投稿やアクションでどんどん変質していったことが明らかにされました。 みんなで車座になりながらの宴席でのことでした。設定もオフィシャルが最初に用意したものが、プレイヤーの投稿やアクションでどんどん変質していったことが明らかにされました。「港湾委員会はね、最初のときにプレイヤーが哨戒艇3隻ということで設定を送ってきたのだけれど、あの学校でそんなケチなことはないだろうと、エイヤッと打ち出の小槌を振ると巡視船がポコッ、また振って哨戒機がポコポコッ…で、あんな立派な船団になったんだ。海洋冒険部も常識で考えれば、潜水艦1隻で運営できるはずもないよね。哨戒しているのが1隻としても、哨戒区域へ移動している途中が1隻、整備中が1隻で最低3隻は必要だし、当然支援艦艇も必要なので、これまたエイャッと……」 「筋が通っているんだか、いないだか…」 そんな感じでよもやま話をしながら、最後に六行マスターはぽつんと指摘しました。 「でもね、学防軍が何を目指していたか、結局、気づいて行動した者はいなかった。常識的に考えれば、あんな島で空挺部隊が必要なわけがない」 「あの硫黄島云々ですね」 いい加減なようでありながら、1つ1つの設定にちゃんと意味があったのですね。まだまだプレイヤーも甘かったようです。 全体的な展開としては、メインストーリーの「冒険」と「推理」部分を担当した柳川マスター、「政治」や「軍事」を担当した六行マスター、そして奇妙な科学者たちとの哲学問答や地底世界の物理法則を組み立てた「研究」の小泉マスターが三位一体でパランスのとれたワールドを構築し、それにその他マスターやプレイヤーがうまくかみ合わさって完成したのがネットゲーム'90の蓬莱学園ではないでしょうか? |

|

|

■宇津帆島の冒険 「ネットゲーム'90」もまた「夢」から始まりました。入学・編入手続きを追え、南の島まで飛行船で運ばれていく最中に見た夢。それは左肩に傷痕を持つ8人の若武者(たぶん少女)の夢。それがどうやら島に隠された地球最後の秘宝を探す手がかりになるらしい…。 それだけの手がかりで、南洋の孤島に10万人の生徒が集う「世界一危険な学園」に放り込まれたわけです。ただ、前作と違い、「どちらかの陣営の勝利は、もう一方の滅亡」などという状況を突きつけられているわけではありませんから、プレイヤー同士はなんとなくほのぼのしています。陣営というか、プレイヤー・キャラクター(PC)の属性として五行が与えられてはいましたが、NPCとの相性やPCの個性くらいにしか意識されていません。周囲の誰が敵で誰が味方か見極めようというせっぱ詰まった雰囲気がないのは寂しくもあり。 でも、そんなことをしみじみ思う暇もないくらい宇津帆島は衝撃的でした。始業式に乱入する反体制グループ、それに戦車や重火器で応戦する武装生活指導委員(SS)たち。白昼の校庭で発生した密室殺人。旧校舎裏の密林に出現した怪獣と原始少女。島への輸送船を襲う海賊たち。海底のポルトガル船。オペラ座に出現し、美貌の演劇部長を狙う怪人。島で、学園で、起きそうなありとあらゆる事件が次々に発生するのです。 学園そのものも負けてはいません。普通の学校にある場所やサークルはあるものの、その規模は100倍以上です。生活指導委員会や風紀委員会は警察だったり秘密警察だったり新撰組だったり銃士隊だったりします。図書委員会は今なお蔵書の数はおろか最深部に何があるかも判らない旧図書館を管理していますし、フィッシング部は漁船団を出漁させ、園芸部は農場を経営し…というありさま。さらには空港や路面電車を管理しているは、小さい島に原発はあるは、原子力潜水艦はあるはというのですから、いったい何が起こるのか、いや、何がPCにできるかも判らず、プレイヤーの投稿で設定はいくらでも深められるといいつつも、どこまで深くなるのか、誰にも予想できなかったのです。 なお、この「夢の中に見た、肩に傷もつ少女らしき若武者8人」というのもまとまりがなかったので、情報誌『猫の新聞』で単に"八仙"と呼称していたところ、いつの間にかマスターすら知らぬ間に、それが定着してしまったそうです。これもプレイヤー次第の一例かもしれませんね。 |

|

|

■あのときの苦労も昔話 もちろん今回も「断片」はありました。今度は英語で書かれた航海日誌のようです。  ところが今度は早かったですねえ。なんと開始後2ヶ月めに発行された同人誌『Enu Enu News(EEN)』には、その全文と翻訳が掲載されていたのです。昨年の苦労を思えば夢のようですが、敵味方に分かれ、出し惜しみやニセモノをばらまいたりしていた「88」の中で情報を集めるための人のつながりがまだ生きているのですから、とりたててプレイヤー間に敵対関係がないのなら、これくらい早くても当たり前なのでしょう。 ところが今度は早かったですねえ。なんと開始後2ヶ月めに発行された同人誌『Enu Enu News(EEN)』には、その全文と翻訳が掲載されていたのです。昨年の苦労を思えば夢のようですが、敵味方に分かれ、出し惜しみやニセモノをばらまいたりしていた「88」の中で情報を集めるための人のつながりがまだ生きているのですから、とりたててプレイヤー間に敵対関係がないのなら、これくらい早くても当たり前なのでしょう。この日誌がポーとラブクラフトを足して割ったような南極探検記で、それだけでも面白い読み物なのですが、さらに二重三重の謎が隠されているらしいというのですから、謎解き大好き人間たちの血は騒ぎます。そして地図上でこの航海の跡をたどると、船は迷走したあげく、南極大陸の中を走っています。これは何を意味しているのか。それが明らかになるのは、半年後の学年旅行のことです。 |

|

■篠原瞳の運勢判断 このPBMには謎がいっぱい隠されていました。  密室殺人事件やオペラ座の怪人事件のようにプレイヤーがゲームの中でアクションをかけながら解き明かしていく謎もあれば、日誌や島の言葉のように、最初から目の前に提示され、プレイヤーの解決を待っているものもありました。たとえば島の言葉はウトゥプ語です。アイヌ語や琉球方言も混じって形成されていった島の言葉を読みこなし、古唄に隠された手がかりを探すのもアクションの1つ。少し離れた島でも謎の象形文字が発見されています。かなりユーザーフレンドリィになったとはいえ、24時間365日、ゲーム漬けになるだけのネタは用意されていました。 密室殺人事件やオペラ座の怪人事件のようにプレイヤーがゲームの中でアクションをかけながら解き明かしていく謎もあれば、日誌や島の言葉のように、最初から目の前に提示され、プレイヤーの解決を待っているものもありました。たとえば島の言葉はウトゥプ語です。アイヌ語や琉球方言も混じって形成されていった島の言葉を読みこなし、古唄に隠された手がかりを探すのもアクションの1つ。少し離れた島でも謎の象形文字が発見されています。かなりユーザーフレンドリィになったとはいえ、24時間365日、ゲーム漬けになるだけのネタは用意されていました。そんな状況で、日誌の周囲をランダムに彩る●と○のパターンにも意味があるのではと考えても不思議ではありません。篠原さんは、『猫の新聞』でこれを組み合わせて陰陽の六十四卦で読み、次の月の大勢をつかむという連載記事を展開します。基点を定め、時計回りに3つずつピックアップし、卦象を読み取っていくのです。 一例を紹介してみましょう。

なんか、もっともらしいですよね。実際、この卦に従ったような展開になってますし…。 ただ、この件について、マスターを問いつめた人がいたと聞いています。「もし卦で読まれた通りなら、プレイヤーが何を考え、どう行動しても最初からすべて決まってるじゃないですか! マスターの予定したシナリオをなぞるだけのゲームなんてインチキです!」と。 これが本当なら、つまらんことを聞く者です。思考実験をするのが楽しいのに。しかもマスターは「そんなことはありません」とわざわざ否定してしまいます。興ざめです。当たりすぎたのがいけなかったんですね。 とはいえ、占いなんて、こんなものだと改めて納得した次第。答えは常に自分の中にある…ってことです。 |

|

|

■設定をつくる人たち 確かに、基本的な設定はマスターが用意してはいましたが、プレイヤーの手にも多くが委ねられていました。オフィシャル誌『蓬莱タイムズ』では、「学園探訪」というコーナーがあり、毎回学内や島内の団体や名所旧跡を紹介しており、そこで自分の考えた設定を認めさせることもできましたし、アクションで確かめることもできました。 しかしそれだけでは、プレイヤーの所属している団体すら紹介しきることはできません。そこで「自分のことは自分でしよう」とばかりに、各部委員会の機関誌が続々と生まれてきます。

たとえば飛行委員会は『WING』を創刊し、委員会内の組織図から制服、空港見取図まで設定していきますし、港湾委員会も『なみかぜ』を発行、艦艇の一覧から機構図までを掲載していきます(10年ほど後には艦艇の写真集も発行)。さらに、彼らはこれを単なる自己満足の設定本に終わらせず、その後のアクションに活かし、連携させ、ストーリー作りにも貢献していくのです。

たとえば飛行委員会は『WING』を創刊し、委員会内の組織図から制服、空港見取図まで設定していきますし、港湾委員会も『なみかぜ』を発行、艦艇の一覧から機構図までを掲載していきます(10年ほど後には艦艇の写真集も発行)。さらに、彼らはこれを単なる自己満足の設定本に終わらせず、その後のアクションに活かし、連携させ、ストーリー作りにも貢献していくのです。 その意味では『なみかぜ』がもっとも濃かったかもしれません。少なくとも、手元に残る冊子のうちでは一番濃いものです。これに匹敵するのは、お料理同好会の『NEOクッキングノート』くらいでしょう。 その意味では『なみかぜ』がもっとも濃かったかもしれません。少なくとも、手元に残る冊子のうちでは一番濃いものです。これに匹敵するのは、お料理同好会の『NEOクッキングノート』くらいでしょう。『なみかぜ』は設定を作り、広め、PC委員を集め、束ね、さまざまなアクションを実施し、報告するための冊子でした。敵は海賊! カットラスを手に乗り込んでくる古典的な荒くれ者から、原子力潜水艦<紅鶴>を駆って接近してくる海底の敵までが相手です。体育祭の季節となれば護衛船団を編成して島への物流確保に邁進し、海賊の拠点がシンガポールと判明すれば即座に捜査官を派遣。そうしたアクションとリアクションが、作戦指令や人事異動の形でオブラートに包まれ、次から次へと登場します。 もちろん、これらすべてが実際のリアクションに反映されているかどうかは、今からではとても確認できませんし、学園史の表舞台に出てくることもまずありません。それでもシンガポールでの銃撃戦のくだりや、戦艦<長門>との戦いは目にしていますから、これらの内容はかなり信憑性が高いものになっているようです。 「なあに、まなせさん。当時、乗ってた船が1回や2回沈められ、泳いで逃げた経験のない港湾委員PCなんて、1人もいやしませんよ!」 議長などは今でも当時の話を聞くとそう言って胸を張るのです。 あるいは『賢者の小石』も忘れてはいけません。もちろん錬金術研の会報で、北城涼子さんの発行です。これはプレイヤーの投稿を北城部長がまとめてリアクション風に仕立て、それに実際の錬金術のコラムなどを加えていったもの。これはネットゲーム終了後も、それ自体が1つのミニPBMとして続きました。手元に残っているのは、平成3年の9月に出た11号。その後の発行予告も記載されていますが、実際どこまで出たのでしょうか。  それはともかく、部長は『賢者の小石』が刊行されなくなって後もずーっと部長であり続け、別の名前が部長となったのはかなり最近のこと。ただそれも、当時のプレイヤーに言わせれば、「あそこの開かずの間には閉じこもったままの先輩が山ほどいるからなあ。いつ、涼子部長、いや、それ以前の先輩方が平然と姿を現してもおかしくないね」とのことでした。 それはともかく、部長は『賢者の小石』が刊行されなくなって後もずーっと部長であり続け、別の名前が部長となったのはかなり最近のこと。ただそれも、当時のプレイヤーに言わせれば、「あそこの開かずの間には閉じこもったままの先輩が山ほどいるからなあ。いつ、涼子部長、いや、それ以前の先輩方が平然と姿を現してもおかしくないね」とのことでした。こうした機関誌の他にも、各団体を取材して紹介記事にする、夢宮はるなの『突撃クラブれぽーと』なんてのもありました。その団体に所属しているPCに取材(原稿依頼)して、まとめるんですね。詭弁部とか野球部とか哲学研とか。PC紹介にもなるし、同人誌などをわざわざ作ることのできない人にもアピールの場が与えられるということで、なかなか貴重な存在でした。 とにかく、プレイヤーが積極的に設定を作り、それをプレイヤー同士で通用させ、オフィシャルにも認めさせ、本編PBMのストーリーに絡めていく姿がよく見られました。特に海洋関係については、「マスターが話を創った海洋冒険部に、プレイヤーが話を創った港湾委員会、そして両者が協力して創ったヨット部と、マスターの作業としては海洋関係は理想的な作業ができた」とマスターが後に語るほどでした。 ただまったく問題がなかったわけではありません。たとえば海洋冒険部リアクション「南瞑に消ゆ」の場合、 「『南瞑…』は良かったすよ。感動しました」 「『南瞑に消ゆ』も結果的に小説になってしまったけれど、みんな上官の指示に従って本分を全うする…って、それじゃゲームにならないってば」 「…それでも、自分の出番がまったく無くても満足してたんですけどね」 |

|

|

■大宮くん、お仕事よ! 知り合いばかりで徒党を組み、その数の力でゲーム全体を左右するようなプレイを悪とするなら、お料理同好会はまさしく「悪」そのものでした。ゲーム開始前から「こういうグループをつくりましょう」ということで、「88」時代に知り合った海千山千のプレイヤーたちが、あの怪物側の伝説的なサークル「美食クラブ」を中核にがっちり手を組んでいたのですから、これほどイヤな連中はいません。 ただ、彼らは自らの手でストーリーの大勢を左右しようとは考えませんでした。初心者プレイヤーを押しのけ、昔からのコネクションだけでいい目を見るなどエレガントじゃありません。彼らはサークル一覧にいわゆる「家庭科部」がないのを知るや、「お料理部」をつくることを目的にしたのです。その後のPBMの多くでは、プレイヤーの頭数がそろえば新団体を作ることは簡単に出来ます。しかし、それでは「サークルを作る楽しみ」は得られませんし、そもそもそんなルールはありません。 まず未公認団体を作り、会報を発行。そこで「どうやったらサークルを認可させられるか」みんなの知恵を出し合います。とにかくアクションに「お料理同好会の設立のために」というアプローチをかけていくのです。臨時講師試験を受けて合格した者が顧問になったり、予算委員会に潜り込んだり。各地のイベントでは資金稼ぎをおこないます。たとえばバレンタインデーの蓬莱紅鯨団でチョコを売りさばくとかね。もちろんすべてが順風満帆というわけにはいきません。やっと認可を受けて学食横丁に店を出そうとしたら詐欺にあって予算の93%を失ったり、食い逃げや乱闘で店を荒らされたことも数知れず。  単なる仲良しグループが1つのアクション/リアクションだけでまとまっているのなら、最盛期の名簿で60名を超える部員は鬱陶しいだけですが、彼らは学園全土に散り、それぞれの物語を作っていました。海洋冒険部の原潜にコックとして乗り込んだり、内戦でドンパチやっている戦場のまっただ中で屋台を出したり、浜茶屋を出したり(戦闘機が墜落して炎上したり)、テレビのお料理番組をレギュラーで持ったり、食材探しに密林に突入し自然保護団体と衝突したり、装甲屋台『ぷりん・きぴあ』で自動車レースに出たりと、ちゃんと物語作りに貢献し、一堂に会するのは会報の上だけです。 単なる仲良しグループが1つのアクション/リアクションだけでまとまっているのなら、最盛期の名簿で60名を超える部員は鬱陶しいだけですが、彼らは学園全土に散り、それぞれの物語を作っていました。海洋冒険部の原潜にコックとして乗り込んだり、内戦でドンパチやっている戦場のまっただ中で屋台を出したり、浜茶屋を出したり(戦闘機が墜落して炎上したり)、テレビのお料理番組をレギュラーで持ったり、食材探しに密林に突入し自然保護団体と衝突したり、装甲屋台『ぷりん・きぴあ』で自動車レースに出たりと、ちゃんと物語作りに貢献し、一堂に会するのは会報の上だけです。このお料理同好会の拠点、レストラン『八味鍋』もまた幾つもの物語の舞台となりました。 食い逃げする悪の秘密結社「黄昏のペンギン団」との対決、彼らに捕まり着衣させられた裸人教団の聖マッスルを救出するため五郎太の丘で繰り広げられたパイ投げ合戦。あるいは内戦状態の学園を回復させるための重要な会談の幾つかも、ここの2階パーティ会場で行われています。 熟練プレイヤーの結束が、良い方向で開花した好例ではないでしょうか。 |

|

|

■ゲーム道場でメルトダウン 1990年3月24日と25日の2日間、例によって軽井沢でホビージャパン主催の「ゲーム道場in軽井沢'90」が開催されました。そして、そこで前年のネットゲーム88のときと同じように、遊演体のオフィシャルイベントが、イベント内企画として実施されたのです。「88」のときは、ゲームに直接かかわるイベントでしたが、今回は「蓬莱学園の冒険!」の紹介企画になっており、蓬莱に参加していないゲーム道場参加者にも楽しめる内容になっていました。  「知ってのとおり、学園に異変が起こっている。SSより早くこれを解決し、奴らの鼻をあかすのだ! もし負けたら全員せっかんだぁっ!!」 「知ってのとおり、学園に異変が起こっている。SSより早くこれを解決し、奴らの鼻をあかすのだ! もし負けたら全員せっかんだぁっ!!」宇津帆島に異変が起きているということで、参加者は風紀委員会・校内巡回班または生活指導委員会に徴用されたという設定で、各団体の部室等に見立てられた各部屋をめぐってゲームやクイズに挑んで手がかりを集めるというもの。たとえば「ゲーム研」の部屋は神経衰弱、「自動車部」はファミコンのF1レースといった具合。 結局、異変の正体は原子炉のメルトダウンと判明。それを止めるための制御棒は、なんと巡回班の昏倒班長(演じたのは冒険企画局の近藤さん)が訳も分からず持っていました。それを原発に運んでいる途中にSSに見つかり、争奪戦になったけれど、最後は巡回班の手柄となりました。 |

|

|

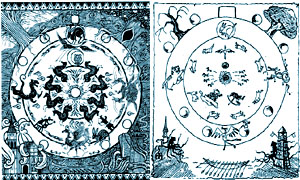

■夢画廊 ゴールデンウィーク期間には、『遊演体GW電話ネット90』として1つの特別企画が実施されました。 「……夢だったのだろうか? 頭にこびりついて離れないが、どうしてもおぼろげにしか思い出せない1枚の絵。大事な何かのメッセージ? 他にも同じ夢を見た人がいるらしい。彼らと力を合わせればひょっとして……」 事前に登録したプレイヤーが、指定された時間帯に遊演体に電話すると「覚えていた夢」の一部と、同じく参加しているプレイヤーの電話番号を幾つか教えてもらえるというもの。プレイヤーは互いに電話しあって、その断片的な夢のかけらを教えあい、元の絵を完成させようというのです。見知らぬ相手に電話をかけまくり、「絵の左下の方には時計塔のようなものがあって…」とか教え合うんですね。 当時のオダさんの報告を転載してみましょう。 5/3(午前) 予想はしていたが電話がつながらない。仕事の合間をぬってダイヤルする。連休の取れない私は、情報交換を留守番電話を使って行う事を計画していた。 (昼) 第1回目のコンタクト。12分割された「絵」の1ブロックの情報と他のプレイヤーの電話番号を聞く。 情報交換の電話、お互いのブロックの「絵」のことを話す。次回のコンタクトを約束。 (夜) 留守電にメッセージ、返信する。この段階で半分の情報が判明。ここで留守電のメッセージに情報が入り切らなくなる。留守電を直接情報交換に使うのを断念。まだ、ほとんどが東海三県。 5/4(夜) 帰ると「返信待ち」のメッセージ7件、電話しまくる。福井から広島まで広がる連絡網、電話代が恐い。ところで0776とか082とか0126とかの市外局番ってどこだ? 「絵」は全部埋まった。だが、ガセ、デマ、推論混じり、間違い、表現上の混乱などの怪情報が乱れ飛び、結局皆で分担して遊演体に確認をとることになる。  5/5(夜)

5/5(夜)やっとつながった遊演体に確認、伝わってきた情報を話すとウケた。どうやったらそういう事になるのか、まるで伝言ゲームである。 どんどん掛かって来る電話、「絵」全部を話すのはなかなか疲れる。また、「絵」の意味する処、ネット90本筋の情報交換もする、長くなる電話。 5/8 完成した情報を元に「絵」をイラストにして遊演体に郵送。 こうして完成したのが右の図。左がオフィシャルのもの、右がオダさんが描き上げたもの。いかがでしょう? なんでも旧図書館の壁画よりも古く、どこかに実在するもので、五行をまとめるものだというのですが…。 |

|

■戦争をやりたい子供たち 蓬莱学園を象徴する言葉に「ファラオ・ゲーム」と「オルフェウス・ギャンビット」というものがあります。手短に解説するなら、人を効率よく操り収奪するシステムこそが、他のシステムを凌駕して世界を支配するという考え方を「ファラオ・ゲーム」。その支配から逃れようとするには、前提条件を覆すことによって崩壊させるしかない。この試みを「オルフェウス・ギャンビット」。簡単に考えるなら「勝てない土俵では勝負しない」というのが「オルフェウス・ギャンビット」の真意でしょう。 ところがなまじ「88」で活躍していて、そこでの方法論が身に染みついていると墓穴を掘るんですね。  『90年度宇津帆島全誌』の「メイキング・オブ〜」によれば、プレイヤーは戦いが起きそうと気がつくと、戦いを未然に防ぐよりも圧倒的な敵と立ち向かう方法を模索し、あげくの果てに「戦いは飽き飽きだ」と文句を言い、自ら政争の渦中に飛び込んで「政治はうんざりだ」と愚痴を言うもののようです。勝てそうにないなら、それをするのがイヤなら、そうしなくていいように工夫すればいいのに、真っ正直に正面から対決しちゃうのは悪いクセかもしれません。 『90年度宇津帆島全誌』の「メイキング・オブ〜」によれば、プレイヤーは戦いが起きそうと気がつくと、戦いを未然に防ぐよりも圧倒的な敵と立ち向かう方法を模索し、あげくの果てに「戦いは飽き飽きだ」と文句を言い、自ら政争の渦中に飛び込んで「政治はうんざりだ」と愚痴を言うもののようです。勝てそうにないなら、それをするのがイヤなら、そうしなくていいように工夫すればいいのに、真っ正直に正面から対決しちゃうのは悪いクセかもしれません。それはともかく、体育祭、生徒会選挙が終わるとすぐに内戦が始まりました。 「クーデターは、みんなが起きる起きると思いこんで止めようとしないから、ああなってしまった。みんな銀英伝が好きそうだったから、上司に働きかけるとかして動きを封じるだろうと思っていたのに」 「じゃあ、あの集計記事はやはり差し替えになったんですね。それが当時からず〜っと気になっていて」 前の月の来福イベントで「1ページ、少なくとも半ページ」とマスターから載ると聞いていた、体育祭の結果報告記事が消えてしまったのを、間式典実行委員はずっと気にしていたようです。 マスターも予定外だったようですが、プレイヤーにしてもコマンド部隊で敵の撹乱を続けていた高見奈直大佐、海に陸に暴れ回ったワンマンアーミー・森永ラブ子といった水を得た魚は別にして、政治・軍事に興味の無かったプレイヤーにとっては青天の霹靂でした。建設中の浜茶屋が焼失したお料理研はまだ笑い話で済みましたが、たとえばオペラ座の怪人事件を契機に、演劇部部長の妙興寺摩耶さんを追いかけていたPCなどは、彼女が義勇軍に志願し、その結果、三三七高地で武装SSの化学兵器攻撃によって戦死するのを目の当たりにしてしまいますから、「この先、いったいどうしたらいいんでしょう…」と途方に暮れたことと思います。 |

|

|

■さだむるもの、ここに 現在の蓬莱学園正史においては、90年動乱時の退学執行部に触れることはタブーとなっています。ただ、当時の話をするのであれば、犀川執行部の顛末を語らないわけにはいきません。 そもそも大手サークルの多くで宣伝活動をしたり協力を確約してもらうことに成功した犀川静ら十三賢人同盟を中核としたグループは、5月の生徒会長選挙において圧倒的な得票で、現職NPC執行部を含めた他候補をぶち抜いて当選します。当然の結果です。 この時の公約の1つが「宇津帆島の独立」でした。まあ、現状追認の話ですし、ノリが良くて話が面白ければウケますから、出るべくして出た公約ですが、これを当選後につつかれます。「独立させる気がないのであれば公約違反だ! 退任しろ」という突き上げがPCサイドで起きてしまったのです。 当時はこの手の短絡的な言いがかりを政治と勘違いしたようなやりとりが多かった気がします。「景気を良くします」といって当選したけれど、次の週になっても景気が良くなっていないと「公約違反だ」と辞職勧告が起きるようなものですね。現実問題として就任直後のクーデター騒ぎでそれどころではないわけですが、「それがどうした」と開き直るよりはと、とりあえず「独立のための研究をしています」というポーズを取ることになります。そこで僕のところに誰の紹介だったか、電話がかかってきて、犀川会長より独立問題について基本プランをまとめるよう依頼されたのです。  もともと僕の方も、ストーリーの流れとして「独立はしなくちゃいけない」という方向になっていました。「島に隠された秘密」とそれを狙う「ほうらい会の陰謀」を知ってしまい、それに起因する悲劇を見てしまいましたから、秘密結社の傀儡となって学園を利用しようとする日本政府のくびきから逃れ、応石や地底世界の秘密を守るには独立するしかないと判断していたのです。ロールプレイとして当然の流れでした。 もともと僕の方も、ストーリーの流れとして「独立はしなくちゃいけない」という方向になっていました。「島に隠された秘密」とそれを狙う「ほうらい会の陰謀」を知ってしまい、それに起因する悲劇を見てしまいましたから、秘密結社の傀儡となって学園を利用しようとする日本政府のくびきから逃れ、応石や地底世界の秘密を守るには独立するしかないと判断していたのです。ロールプレイとして当然の流れでした。ところが僕が独立の理論付と法案作りに奔走している間に、犀川会長は独断専行したあげくに洗脳されて敵方に回ってしまいます。要するに「どんなアクションをかけてもいいけれど、支配している者の意に添わないものは没になるよ」という条件です。その後も犀川会長と電話連絡はしていましたが、当然の事ながらその都度話が食い違い、そのあげくに執行部は内部からバラバラになってしまったのです。 それでも、なんとか独立を前提にした新しい学園憲章は全校投票で可決され、「学園は近い将来に独立する。その具体的プランを作成するために独立問題調整委員会を設置する」というところで、ネットゲーム'90は終わりました。 もっとも、この学園憲章には不備な部分も多く、あとでトラブルの種にもなりましたし、六行マスターにつつかれたこともあります。 「(最初は巫女さんと地底探検していた)委員長はやがて政治抗争に巻き込まれるなんて思ってもいない……そういや、なんで、あんなバナナ共和国みたいな妖しげな憲法つくったの?」 「妥協の産物です」 「なんで妥協するかなあ。もっと極端に走って、"普通の学校"にしちゃう手もあったし、自分が政権を乗っ取る手もあったのに。ヒントはあれこれ出したつもりだったけど…」 「投票で決定という話になったので、各団体のご機嫌を取らずに通過させる自信がありませんでした。そもそも基本方針や理念といった要点だけ決めれば良いのか否かも、1プレイヤーがシステム的にどれだけやれるかも判らなかったんです。あうあう」 「月光洞のときみたいに、NPC票を集める工夫をすれば良かったんじゃない?」 まあ、犀川政権は無惨にも吹き飛びましたが、シモーヌ副会長が代行を務めて内戦を終結させ、学園独立を前提に舵取りをしていくことになったのです……というところまでがネットゲーム版の話。ところがテーブルトーク版が出てみると、いつの間にかシモーヌ政権が終わって「独立反対」の八雲睦美政権になっており、話も「学園が近い将来に独立するかどうか、独立問題調整委員会で検討する」というように変わっていました。どこで、なにがあったのやら。 少なくともテーブルトーク版『蓬莱学園の冒険!!』の巻頭コミックの下書きネーム段階までは「シモーヌ会長に知らせますか?」というセリフが残っていたんですが、きっとほうらい会の陰謀でしょう……。 |

|

|

■90、終わる ゲームは終わりました。 今回のファイナル・イベントは東京です。90年12月25日。みんないそいそと全国から会場のコマ旅行会館に集合です。 昼過ぎにはぽつりぽつりと参加者が集まり始め、2時も過ぎると2階の大座敷には既に大勢の人達が集まっています。見知った顔、見知らぬ顔……でも名前を聞けば知った人ばかり。海王子剛人、曖昧模子、一二三四五、シモ−ヌ・ウインド、秋葉原少将、上福岡三五八、仲西智奈魅、「蓬莱くんHi!」の黒須としゆき、聖マッスル、木更津沙羅夷、犀川静、愛染桂、徳条なつき、首藤麗子、「人名辞典」のバ−ド中津、伊東恒太、秋山礼一……(以上敬称略)。いや、別に名前を書き連ねなくてもいいんですが、一応手元に記録があるんで、懐かしいなあと思いつつまとめてみました。えっと、バード中津くんは脱がなくてもいいクツを脱いで、沙羅夷さんに笑われてました。 開会は4時。まずネットゲームオスカーの受賞式(成績優秀者発表と表彰)。副賞はもちろん学園の伝統に従いベレー帽です。 それからマスター挨拶と質問会。質問会は2時間くらいおこなわれ、その後もマスターを囲んで徹夜でみんな話していましたから、短いといえば短かったようですが、「手にいれたはずの応石が、結局最後までアウトプットに出なかったが…」なんて個人的な質問が多くて疲れたことは確かです。ただ、そうした質問への回答は次の5つに集約されます。 「離修の陰謀です」 「その点は総集編で」 「その件はテーブルトーク版で」 「蓬莱学園の基準ですから」 「応石の暴走です」 岡村さんや大宮パパなどは「単にみんなで集まって、好き勝手に話すだけでは進歩がない。何かライブゲームのような全体企画をすることで参加者に一体感を与えるべきではないか」と指摘していましたが、1/1無銘剣を持っている人がいます。SSの制服に身を包んだ人がいます。なにより1年間一緒にプレイしてきたプレイヤーたちと会えるのですから、そのときはそれだけで満足だったのです。 7時には夕食。でも……美味しくない。昔の給食はこんな感じだったよね。 確か食堂を出るときに「抜きうち期末試験」の問題が配られ、夜9時までに提出したら15点プラスということでみんな大騒ぎ。バード中津くんはモテモテ。彼の周囲にはあっという間に黒山の人だかりができていました。二番人気は聖マッスルだったかも。仕事で忙しく授業に出たことのない港湾委員PCなどは「授業に出てないのに判る訳ない」と慰めあっていたとか……。 その後は特別なプログラムはなく、大広間や各部屋に別れ、マスターと雑談(吊し上げ)したり、同人誌の即売をしたり、カ−ドゲ−ムに興じたり、時刊新聞を発行したり。大広間の片隅では月光洞関係のプレイヤー数名が「オフィシャルから提示された理論はおかしい!」「C#理論の間違いを正す!」とその場でホワイトボードを使って学会もかくやという大騒ぎ。架空世界の学術論争です☆  一方、僕らの持ち込み企画は「蓬莱学園闇はりせん大会」。簡単にルールを説明すれば、みんなで輪になって頭を伏せる。あらかじめ「鬼」役になっていたものは、こっそり他のメンバーの中の1名をハリセンでぶっ叩き、その後素知らぬ顔で輪に戻る。そして殴られた人が犯人を当てることができたら報復できるというもので、役を決めるカードによっていろいろバリエーションがつきます。パーティーゲームとして一式売られていましたし、カードゲーム『そして誰もいなくなった』のもう1つの遊び方にもなっています。今回は自作の蓬莱版。 一方、僕らの持ち込み企画は「蓬莱学園闇はりせん大会」。簡単にルールを説明すれば、みんなで輪になって頭を伏せる。あらかじめ「鬼」役になっていたものは、こっそり他のメンバーの中の1名をハリセンでぶっ叩き、その後素知らぬ顔で輪に戻る。そして殴られた人が犯人を当てることができたら報復できるというもので、役を決めるカードによっていろいろバリエーションがつきます。パーティーゲームとして一式売られていましたし、カードゲーム『そして誰もいなくなった』のもう1つの遊び方にもなっています。今回は自作の蓬莱版。2時間半のプレイで"はりせん"3本をつぶしてしまいました。最大の被害者は少なくとも50発はくらった沙羅夷さんでしょうか? 続いては犀川前生徒会長。もっとも会長は、適確に犯人を見つけだして報復していましたから、やはり沙羅夷さんが一番不幸というものでしょう。 「秋山礼一氏も叩けなかったなあ」(武装SS大尉 長沢) 「闇はりせん…大変素晴らしいゲ−ムでした。ええ、そうですとも! 涙がでそう(でていたかもしれない)なほど面白かったです」(木更津 沙羅夷)  そして朝。 そして朝。みんな寝不足で不機嫌な顔をしていたり、逆にハイになっていたり。月光洞に関していえば、夜明けには公式設定に対抗するKO理論が完成していたそうです。そして抜き打ち試験の成績優秀者が発表され、ビンゴ大会でお開き。 その後は直帰するものあれば、三々五々に二次会三次会へと繰り出す者あり。六行道士マスターら有志は横須賀に戦艦三笠ツアーに出かけています。そこで記帳するところがあったのですが、みんな「東京都台東区宇津帆島」だの「原潜<榛名>」だの「SSN9<榛名>」だの書いてました。六行マスターはドイツ語で住所を「蓬莱学園海洋冒険部水中艦隊原子力潜水艦<榛名>」、名前を「艦長ジークルーネ・フォン・シュレイダー」と書いていたとか……。 それからシモ−ヌの呼びかけに応じた有志約30名が箱根・芦の湯で自主「後泊」を実施。宴会したり、『クレギオン』におけるプレイヤー集団・クレメント家の第1回家族会議をしたりしたわけですが、そちらは別の話☆ |

|

■どさくさに、ゴメン しかしネットゲーム'90の終了後も「蓬莱」は続くことになりました。「88」と違って汎用性が高いので、テーブルトークRPGや小説によるマルチ展開をすることになったのです。 しかしネットゲーム'90の終了後も「蓬莱」は続くことになりました。「88」と違って汎用性が高いので、テーブルトークRPGや小説によるマルチ展開をすることになったのです。そのときまでには、遊演体もパソコン・ネットワークを開設していました。「蓬莱学園BBS」の登場です。 初めは報道・メディア委員会パソコンネットワーク準備局局員として事前に申請した10何人かがエントリーし、その話し合いでコンテンツを決定しました。まあ、インターネットは遙か先の話ですから、1回線、2400bps、MP5という有様です。一度に1人ずつしかアクセスできない代物ですが、それでもプレイヤーの交流拠点として、90年8月にオープンしました。 いわゆるプライベート・リアクションを書きあったり、今の学園について情報や意見を交換したり、昔の話をしてみたりしていたわけです。しかし、一方でBBS参加者間の認識の違い、感覚の差も次第に大きくなっていくのが判るようになりました。  たとえば宇津帆島の独立問題です。ゲーム中に政治や軍事など蓬莱学園を「現実の国家のカリカチュア」として捉えていた人には独立は当然のことでした。シナリオ自体が特定の国家に左右される危険を訴えていたからです。ところが野球部などスポーツ方面で「楽しい学園もの」としてプレイしていた人たちにとっては、独立したら野球部は甲子園に行けない、ラグビー部は花園に行けない。だから反対!となるわけです。同じ時期に同じゲームに参加していた者同士でこれですから、その後のテーブルトーク版などから入ってきた人たちとは、もう話を合わせるのも難しくなってきます。 たとえば宇津帆島の独立問題です。ゲーム中に政治や軍事など蓬莱学園を「現実の国家のカリカチュア」として捉えていた人には独立は当然のことでした。シナリオ自体が特定の国家に左右される危険を訴えていたからです。ところが野球部などスポーツ方面で「楽しい学園もの」としてプレイしていた人たちにとっては、独立したら野球部は甲子園に行けない、ラグビー部は花園に行けない。だから反対!となるわけです。同じ時期に同じゲームに参加していた者同士でこれですから、その後のテーブルトーク版などから入ってきた人たちとは、もう話を合わせるのも難しくなってきます。 蓬莱学園は荒唐無稽な設定を理詰めできっちり収めた世界でした。これは案外と貴重です。オフィシャルからは提示されない情報でも、理屈が通っていれば、自分で考えたアイデアをオフィシャルの設定と同等のものとして通用させられるからです。 蓬莱学園は荒唐無稽な設定を理詰めできっちり収めた世界でした。これは案外と貴重です。オフィシャルからは提示されない情報でも、理屈が通っていれば、自分で考えたアイデアをオフィシャルの設定と同等のものとして通用させられるからです。今や、架空世界を舞台にしたPBMは山のようにあります。しかし、その世界を題材にしてプレイヤーが新たな設定を考え、それを他のプレイヤーがさらに発展させられる力をもった素材はほとんどありません。たいていは「マスターが提示した設定のみ。設定がない場合は、一般常識の範囲で」というものばかり。 でも「蓬莱」では違っていました。PBMが終わった後も、テーブルトークRPGや小説版とリンクさせながら、プレイヤーがアイデアを考えたり、設定を作っていく余地がありました。たとえば『月光洞博物誌』という同人誌があります。オフセットで100頁を超える冊子ですが、ゲームに登場する異世界の地史や物理法則や植生をリアクションの描写から導き出し、豊富な図版と共にまとめたものです。あるいは港湾委員会からは委員会が運用している艦船の写真集が刊行されています。単なるプライベート・リアクションによる小説集みたいな同人誌は他のPBMでも見られますが、プレイヤーやファンクラブによる、こうした資料集の形にまとまることはほとんどありません。 ただ、こうした蓬莱の特性にも欠点はありました。プレイヤーがあまりに濃くなりすぎるのです。自分たちで産み育てた設定を愛するあまり、新しいプレイヤーによる新しい物語を否定するようになってしまうのです。自分もそういう面が強かったと反省しています。ごめん。 また、こうしたプレイヤーによる設定の積みあげが面白いゲームだけに、オフィシャルから今までの前提を覆すような設定が出てくると大騒ぎになります。はい、「二級生徒」です。  つまり学園と島は1つの国家のカリカチュアでありパロディです。でも、それを運営するには、どう考えても人間が足りない。日本なら役人や職員が1000人は必要なポジションに、学園ではNPCを混ぜても10人しかいない。だから、それまでは「1人が100人分の仕事をしているんだ」という解釈をしていたわけです。ところが小説版蓬莱学園の設定として「実は不足する労働者を補うための奴隷みたいな員数外の人間がいたんだ」ということになってしまいました。「蓬莱学園で1年も委員会の仕事をすれば、世界のどこの国に行っても一流の行政スタッフで通用するんだ!」というプレイヤーの自負が、その瞬間「しょせん、俺たちは奴隷頭にすぎなかったのか…」に転落しちゃったわけです。 つまり学園と島は1つの国家のカリカチュアでありパロディです。でも、それを運営するには、どう考えても人間が足りない。日本なら役人や職員が1000人は必要なポジションに、学園ではNPCを混ぜても10人しかいない。だから、それまでは「1人が100人分の仕事をしているんだ」という解釈をしていたわけです。ところが小説版蓬莱学園の設定として「実は不足する労働者を補うための奴隷みたいな員数外の人間がいたんだ」ということになってしまいました。「蓬莱学園で1年も委員会の仕事をすれば、世界のどこの国に行っても一流の行政スタッフで通用するんだ!」というプレイヤーの自負が、その瞬間「しょせん、俺たちは奴隷頭にすぎなかったのか…」に転落しちゃったわけです。これもまた、変わりゆく物語ゆえの悲喜劇です。 |

|

■蓬莱FC始動  やがてバード中津らを中心に公認団体として「蓬莱ファンクラブ」が活動開始しました。バード中津自身は本業専念のために、2年程でFCからは身を引きましたが、FCそのものはその後も長く続きました。 やがてバード中津らを中心に公認団体として「蓬莱ファンクラブ」が活動開始しました。バード中津自身は本業専念のために、2年程でFCからは身を引きましたが、FCそのものはその後も長く続きました。テーブルトークRPGの「蓬莱」そのものは、サプリメントの数はけっして多くはありませんでした(少なくもないですけどね)。けれども、これに『なんでもかんでも蓬莱学園!』や『蓬莱学園ワールドツアー』のような学園紹介の、あるいは『蓬莱学園DX』のような年報的関連書籍、それにファンクラブやその他団体による発行物を加えると、その量はかなり多くなります。 もともと、設定が幾らでも作れる世界をプレイヤーに開放し、それをプレイヤーが最大限に活用していました。蓬莱ファンが発行する冊子には、それ自体がサプリメントに匹敵する、あるいはそれ以上のものが幾らでもありました。たとえば、世界最後の秘宝"月光洞"についてなら、オフィシャル刊行物のどれよりも前述の『月光博物誌』が詳しいですし、応石についてなら同じサークル「始源の友」の『新応石』が必携書です。  FCも負けてはいません。比較的早期から、プレイヤーの投稿を中心に学園の近況を伝える『蓬莱ニューズレター』とは別に、『蓬莱アンソロジー』の刊行作業を進めていました。それは最初は小説やコミックを収録したものが中心でしたが、やがてシナリオ集や、旧図書館整頓隊を扱った『蓬莱学園の迷宮』、海洋冒険部や港湾委員会などを特集した『蓬莱学園の荒波!』、あるいは各委員会の便覧ともいうべき『蓬莱学園の官僚!!』という形の100頁を超える資料集が主流となっていきます。また、『官僚』で紹介された委員会の紋章については、一部が襟章として実物が製作、頒布されています。 FCも負けてはいません。比較的早期から、プレイヤーの投稿を中心に学園の近況を伝える『蓬莱ニューズレター』とは別に、『蓬莱アンソロジー』の刊行作業を進めていました。それは最初は小説やコミックを収録したものが中心でしたが、やがてシナリオ集や、旧図書館整頓隊を扱った『蓬莱学園の迷宮』、海洋冒険部や港湾委員会などを特集した『蓬莱学園の荒波!』、あるいは各委員会の便覧ともいうべき『蓬莱学園の官僚!!』という形の100頁を超える資料集が主流となっていきます。また、『官僚』で紹介された委員会の紋章については、一部が襟章として実物が製作、頒布されています。 そしてFCは、ついに独自でPBM『蓬莱学園96』を主催することになります。インターネットや関連冊子でハムとかタロットとかいう話が出てくるのは、このあたりのエピソードですね。蓬莱FCそのものは、その後まもなく解散しましたが、中心メンバーがサークル・クロスロードなどのファンクラブに転身するなどして現在に至っています。とにかくファン活動が盛んなことは蓬莱ワールドの最大の特徴です。サークル・クロスロードもサークル・プレアデスも南洋文芸通信社もいろいろ活動内容を変えつつもいまだ現役なんですよねえ。 そしてFCは、ついに独自でPBM『蓬莱学園96』を主催することになります。インターネットや関連冊子でハムとかタロットとかいう話が出てくるのは、このあたりのエピソードですね。蓬莱FCそのものは、その後まもなく解散しましたが、中心メンバーがサークル・クロスロードなどのファンクラブに転身するなどして現在に至っています。とにかくファン活動が盛んなことは蓬莱ワールドの最大の特徴です。サークル・クロスロードもサークル・プレアデスも南洋文芸通信社もいろいろ活動内容を変えつつもいまだ現役なんですよねえ。 |

|

■最後に愛は勝つ 蓬莱学園はネットゲーム終了後も二度三度とゲームになりました。 RPGマガジンの読者参加企画『蓬莱学園の挑戦!』や『最後に愛は勝つ』あるいはスーパーファミコン版『蓬莱学園の冒険!』、94年には遊演体によるコンピュータ処理重視によるマスターの負担軽減と価格引き下げを狙った『ネットゲームS−94〜蓬莱学園の休日!』が全6回で開催されました。こちらはリアクション・パターンの少なさやシステムトラブルで不評でしたが、それでも「蓬莱」にとっては、この作品は大きな契機でした。新規参加者のために過去の設定のほとんどをいったんリセットし、新団体の設立条件を簡易に設定した結果、プレイヤーによる新たな団体が次々に生まれ、また新たなプレイヤー層が広がったのです。  そして省力化されたPBMというコンセプトは、遊演体がハドソンと提携したオンラインゲーム『蓬莱学園の冒険!!〜南方発放課後通信』で結実します。3ヶ月間限定で宇津帆島にいる学園のメル友と文通しながら、彼らが巻き込まれた不思議な事件について助言するというもの。インターネット上で攻略サイトが盛況でした。 そして省力化されたPBMというコンセプトは、遊演体がハドソンと提携したオンラインゲーム『蓬莱学園の冒険!!〜南方発放課後通信』で結実します。3ヶ月間限定で宇津帆島にいる学園のメル友と文通しながら、彼らが巻き込まれた不思議な事件について助言するというもの。インターネット上で攻略サイトが盛況でした。翌2000年にはiモード版がスタート。こちらはインターネット版に比べると大きな盛り上がりはほとんどありませんが、投稿モードがにぎやかで、その後数年続きました。 ただ、本命は同人PBMではないでしょうか。FC開催後もアクティブなメンバーはあちこちに出現し、それぞれの方法でPBMを主催し、学園の歴史を綴っています。 蓬莱BBSが活発だった頃、水面下での噂話で「遊演体自身は、蓬莱学園というネタは5年も持てば良い方と思っている」という話を聞きました。こちらとしては当時は「一生もん」と思ってましたから、噂といえどもカチンときましたが、考えてみれば冷静な判断だったのでしょう。実際、90の「蓬莱」はS-94の展開によって完全に終わったようなものです。けれども「蓬莱学園」そのものは、今でも歴史を刻んでいるのです。 |

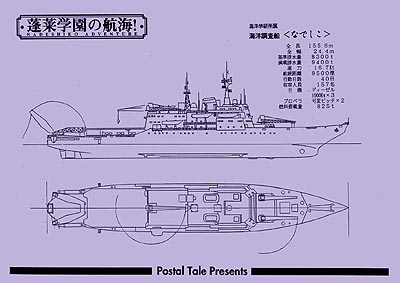

■<なでしこ>の航海 かつて1つの大計画がありました。 かつて1つの大計画がありました。海洋学園計画『アーパス』です。もともとは蓬莱BBSや同人誌などでの企画で、学園独立派のプレイヤー(ぼくらだ)が、学府としての蓬莱学園をアピールし、学園を独立国家として承認した方が自分たちにとっても有利だと各国に思わせるための実績を積み上げていく計画です。大型タンカーを改造した移動分校で環太平洋諸国を中心に回り、調査研究をおこなったり、必要なところには教育援助を実施するというものでした。 各方面の蓬莱プレイヤーと連絡を取り合い、BBSで相談したり、連絡誌を発行したりして、なんとか蓬莱学園としてのオフィシャル設定というところまで持ち上げることに成功しました。ところが……好事魔多し。  正式な計画と承認された途端、諸委員会・団体が利権に群がって主導権を争い、あげくに資材購入にかかわる汚職事件が発覚。スキャンダル騒ぎに発展したあげく、アーパス用に購入したタンカーは嵐で座礁。気がつくと人が住み着きスラム状態になって、以後"学園の汚点"になる始末。「蓬莱学園は現実国家のカリカチュア」を再認識させる一件でした。 正式な計画と承認された途端、諸委員会・団体が利権に群がって主導権を争い、あげくに資材購入にかかわる汚職事件が発覚。スキャンダル騒ぎに発展したあげく、アーパス用に購入したタンカーは嵐で座礁。気がつくと人が住み着きスラム状態になって、以後"学園の汚点"になる始末。「蓬莱学園は現実国家のカリカチュア」を再認識させる一件でした。それから数年。再び、アーパス計画を復活させるプロジェクトがスタートしました。  もちろん、「学園独立の」とか「アーパスが」とか始めるとタブーになります。全体の流れで「予算があまり無い」というのも前提です。それでも「蓬莱学園モノで海に出る話をやりたいね」ということになり、同人誌『ぽすたる☆ている』で1年半かけてPBMとして、「海洋調査船で海に出る話」として復活したのです。 もちろん、「学園独立の」とか「アーパスが」とか始めるとタブーになります。全体の流れで「予算があまり無い」というのも前提です。それでも「蓬莱学園モノで海に出る話をやりたいね」ということになり、同人誌『ぽすたる☆ている』で1年半かけてPBMとして、「海洋調査船で海に出る話」として復活したのです。海洋学研の調査船<なでしこ>で、閉ざされた裏南極へのルートを再調査するというのがメインストーリー。この『蓬莱学園の航海!』は、蓬莱FCに設定の補完などに協力してもらったり、航海の顛末を「ニューズレター」の記事にしたりと、同人PBMとしては横に広がったものとなりましたし、コミックリアや個別リアなど趣向を凝らすこともできました。 ただ、アーパスみたいな大計画は懲りた…と言いつつも、やっぱりやっているうちに大きくなっちゃうんですね。 10周年イベントで、六行マスターと峰川くんに会ったときには、さんざん苛められました。 「海洋調査船も…、あんなに大きくなって、まあ……」 「やっぱりオンボロ船にギュウ詰めになって荒れ海を行くのが男のロマンっすよ」 悪かったわね!? |

|

■蓬莱10周年 連日35度を超える猛暑が続く名古屋地区。そんな中、2000年5月3日から4日にかけて蓬莱学園の10周年イベントが日進市の五色園で開催されました。こちらの主催は「ぽすたる☆ている」です。 柳川房彦マスターがチャットで参加してきたりとなかなか楽しいイベントでした。バーチャルPBM『蓬莱学園の初恋!』は、架空のメールゲームに参加したつもりになって、そのオフイベに参加しようというもの。みんなの妄想爆発の体験談やら疑問への質問などが次々に寄せられ、終わってみればなんとなく1年間遊んだ気になってしまうから不思議☆ なんでも「5人の美少女NPC」を中心にしたストーリーだったらしく、「有明晴海ちゃんの同人誌による世界征服」とか「箒を持った人造美少女が死のオカルト・トラップになる」とか「アフリカ美少女と格闘したあげく投げ槍がクリティカルヒットに」とか「永遠に図書館を整備し続ける魔女の先輩」とか……本当にプレイしたかったなあ。 このイベントでは記念の小冊子が作られましたが、その主な内容は資料庫でご覧下さい。 |

|

■蓬莱15周年 2005年は蓬莱学園15周年ということで、7月16日の土曜日、パシフィコ横浜の一室にて記念イベントが日本SF大会の一企画として開催されました。10周年もパシフィコ横浜のSF大会で開催されていますから、日本SF大会もパシフィコ横浜も蓬莱学園の周年行事のためにあると言って良いかも。 さて、正面ゲスト席には、『聖アリス帝国』や『燃えよ!孔雀学園』といった巨大学園コミックの原典が飾られ、その後ろに柳川房彦マスター、坂東真紅郎マスター、中村博文画伯が座って入場してくる参加者を迎えます。もう、15年前の作品なので、忘れていることも多いのですが、それでも互いにあのときはああだった、こうだったと思い出し合いながら回想したり質問に答えていました。 蓬莱学園の設定を構築したり、ストーリーを展開したりする過程は、自然科学に似ていると柳川マスター。「それまでの理論や設定はどうあれ、現実にそこにあるんだから、それはそれとして認めた上で、もっとも整合性の高い答を見つけるんです」ということで、採用したプレイヤーのアクションやできあがってくる中村さんの挿絵をもとにどのように設定やストーリーが構築されていったか(変化していったか)を語ってくれました。学園に隠された世界最後の秘宝の正体も、候補は3通りあって、いろいろ証拠が集まってきて5回目くらいに地下空洞世界だということが発見されたそうです。 「ぼくの友人は1回目に空洞世界を指摘して否定されているんですが!?」 「だから、その時点では確定していなかったのですから、正解ではありえませんよね」 当時プレイヤーだった坂東マスターのツッコミを柳川マスターがさらりとかわします(残り2つの候補が何だったか聞きそびれました……)。 武装SS(生活指導部)が戦車までもつ武装集団になったのも、中村イラストからというのも有名な話ではありますが……。 「いきなり講堂に戦車が乱入するイラストを見た六行マスターが、これだけの兵力を維持するためにはこれだけの兵站が必要である! このSS勢力を抑えるために対抗勢力であるべき軍事研にはこれだけの戦力が必要である!……と瞬く間に山のような設定を書き上げて、小さな島にあるまじき大兵力が登場してしまい」 「すんません。筆が滑ってしまったんですぅ」 マスター側にもイラストを自由に描いてもらって、その結果を取り込んでいこうという意図があったようです。ゴールデンウィークに電話ネットで行われた版画風のイラストも実は中村さんのもの。この時点でもとくに地下空洞に限定した意味を持つ物ではなかったようです。 「何かわからん指定を受けて描くのは大変でしたぁ」 地球空洞説についてもいろいろ話が出ましたが、「空洞世界が成立することを説明するのに斥力を利用したのは蓬莱が初めてじゃないのかな。他はそこのところを誤魔化したりあきらかに無理な理屈をつけたりしてるから」とのこと。そういう意味でも特筆すべき作品です。  しかし、本当にイラストの中村さんの影響は大きかったようです。キーアイテムとなった無銘剣についても、それが設定に加わったのは開始直前。中村さんのイラストに剣を持っている女の子が描かれていたから。 しかし、本当にイラストの中村さんの影響は大きかったようです。キーアイテムとなった無銘剣についても、それが設定に加わったのは開始直前。中村さんのイラストに剣を持っている女の子が描かれていたから。「わざわざ中央に大きく描かれているんだから、きっと重要アイテムなんだろうと」 「すんません。女の子の手に、大きくて長いものを握らせたがるのはエロ漫画家の性なんですぅ」 理由はどうあれ「女の子と大剣」というモチーフの先駆けになりましたね。 後にパソコン通信やS−NETで物議をかもすことになる、テーブルトークRPG掲載の原子力空母についても、 「すんません。筆が滑ってしまったんですぅ」 司会はちゃんといましたが、90に関してはプレイヤー参加していた坂マスが柳川マスターにツッコミ、柳川マスターがそれをさらりとかわし、中村さんがひたすら謝るという形ができてしまい、ほとんど司会いらず。小説版が止まってしまったのも自分が描けなかったためということで、中村さんは終始謝りまくりでした。 「好きなテーマなんで描きたいという気持ちがいっぱいなのに描けないんです。他の絵は描けるのに、蓬莱だけが描けなくて本当に苦しかったです。すいません。別にケンカしたとか描きたくないとかじゃないんです。好きなんです。でもあのときは本当に描けなくなっていて……」 蓬莱小説の刊行が止まった件に関して、かなり好き勝手な憶測が真相として広まっているらしく、柳川マスターは「不完全な情報がいかに流布していく過程で変質していくか」のサンプルとして楽しく見守っているようですが、中村さんはひたすら誤りまくりでした。そして最後に柳川マスターの「みんなもっと情報の裏をとるようにしましょうね」という言葉あたりで前半の締め。 S−NETは行動の判定と処理にパソコンをメインに打ち出した実験作……のようなもの。全6回で7000円という比較的低額なため、蓬莱学園のゲームには興味があったけど高かったから……という参加者を引き寄せ、ネットゲーム'90『蓬莱学園の冒険!』の倍の参加者を集めますが、それが間違いの元。柳川さんいわく「私は彼(坂マス)がゆっくり音をたてて倒れていくのを見ていただけです」とのことで大笑い。 当時の遊演体には、社風としてなんとなく機械信仰のようなものがあり、パソコンの導入に成功すればすべてOK、プログラマーは神さまみたいな一面があったそうです。そのせいか、坂マスが頭の中に描いていたすばらしいゲームを実現するには当時のパソコンとソフトとハードでは不可能なことに始めるまで気づかなかったのです(今の技術でも完璧な再現は無理だとか)。しかも参加者が集まりすぎました。マスターが参加者4000人に対応するシステムを期待していたのに、プログラマーの主張によれば2000人対応が限界。ところが実際の参加者が8000人というのですから、構想には遙かに及ばないリアクションを出力させるだけで3日かかるという惨状が待っていたのです。 「坂マスは物語のアルゴリズム化に失敗したんだよ。ぼくもあの当時、構成要素を2つ見落としているのに気がつかなかった」  「今さら言わないで下さいよ」 「今さら言わないで下さいよ」「当時は理論を完成させていなかったからね。今は物語のアルゴリズム化はできるんだけれど、それを自然言語で出力できない。それが課題だな」 結局、手作業がメインになってしまった悲劇。機械は能力の範囲で、プログラムされた範囲でしか働かないのです。「がんばれ!」といわれて頑張れるのは人間だけ。それが結論でした……。 そんな風に柳川さんと坂マスが語り合っている間に、中村さんが隅っこでスケッチブックに描き描き☆ なんと参加者全員にサイン入りイラストを提供しようというのです。ふとっぱら☆(でもスタッフを除く……しくしく) あと懺悔。スケッチブックに描かれたイラストをカッターナイフで切り分けている最中、わずかにピッとずれて(イラストにはかからなかったものの)色紙の角が削れてしまいました。当たった人、ごめんなさい……。献血女が悪いんです。他人のイラストが描かれたスケッチブックを、時間が押す中、緊張しながらカットしている最中に飛び込んできた女性がいきなり背後で大声で「献血にご協力お願いしま〜す!」ぴっ……状況を把握しろ! 企画最中に飛び込んできて大声出すなあっ!! しくしくしくしくしく。ごめんなさい。とにかく思いっきり不器用でした。 そんな15周年イベントでした。 なお、小説『蓬莱学園の冒険』の続きは、書く方は書く気があるので、続きが読みたいとかあの子の名前が知りたいとか思う人は、富士見書房にアンケートはがきを送って、編集部が出版する気にさせるようにとのことでした。 |

僕にとっては「88」で知り合い、「蓬莱」で彼の同人誌『ホントかなぁ』を楽しみにしていた人で、草の根PBMのときには頼りになるマスターというだけの人。彼の同人誌は読み物としても面白かったけれど、各サークルの機関誌的なものが増えていった「蓬莱」において、全体像を掌握し分析するための貴重な場であったのだ。こちらとしては普通にお友だちのつもりなのだが、他の人にとってはいろいろ違うらしい。

僕にとっては「88」で知り合い、「蓬莱」で彼の同人誌『ホントかなぁ』を楽しみにしていた人で、草の根PBMのときには頼りになるマスターというだけの人。彼の同人誌は読み物としても面白かったけれど、各サークルの機関誌的なものが増えていった「蓬莱」において、全体像を掌握し分析するための貴重な場であったのだ。こちらとしては普通にお友だちのつもりなのだが、他の人にとってはいろいろ違うらしい。 阪神淡路大震災のときには神戸在住だった。名古屋でも、ここが震源地かと思うくらいグラグラッと揺れた。やがて淡路島の方が震源らしいとニュースが入り始め、被害の大きさに戸惑った。もちろん連絡しても通じるはずもなく、ただラジオを聞きながら死亡者リストに名前が出ないことだけを祈っていた。だが2日目に向こうから電話が入った。

阪神淡路大震災のときには神戸在住だった。名古屋でも、ここが震源地かと思うくらいグラグラッと揺れた。やがて淡路島の方が震源らしいとニュースが入り始め、被害の大きさに戸惑った。もちろん連絡しても通じるはずもなく、ただラジオを聞きながら死亡者リストに名前が出ないことだけを祈っていた。だが2日目に向こうから電話が入った。 「88」に最年少プレイヤーとして参加しているが、真価を発揮するのは「蓬莱」の式典実行委員として「十二階遊び」大会を開催し、宇津帆島の謎の調査に貢献してからのこと。体育祭においては各企画の得点を集計し勝敗を決するという作業をプレイヤー・レベルで完遂してしまう。残念ながらその結果発表は、『蓬莱タイムズ』の入稿直前に発生したクーデター関連の記事に差し替えられ、日の目を見ることはなかったが、その行動力は評価され、出世街道を驀進することになる。

「88」に最年少プレイヤーとして参加しているが、真価を発揮するのは「蓬莱」の式典実行委員として「十二階遊び」大会を開催し、宇津帆島の謎の調査に貢献してからのこと。体育祭においては各企画の得点を集計し勝敗を決するという作業をプレイヤー・レベルで完遂してしまう。残念ながらその結果発表は、『蓬莱タイムズ』の入稿直前に発生したクーデター関連の記事に差し替えられ、日の目を見ることはなかったが、その行動力は評価され、出世街道を驀進することになる。 続く「蓬莱」では人名事典の編纂に着手。月間ペースで何十人、何百人というPC、NPCの略歴から現況まで報告し続けた。その後、ホビーデータでマスターをしたとかしないとか、いやなったのは蓬莱FCの幹事だとか、あれこれ不確かな話を聞いている内に、某有名広告代理店に就職したという噂が耳に入ってきた。その真偽を確かめないうちに、今度は新たにPBM事業に参入するM2とかいう会社のために、立ち上げスタッフを集めているという。彼はどこに務めているのかと頭をひねっているうちに、本人から電話がかかってきた。

続く「蓬莱」では人名事典の編纂に着手。月間ペースで何十人、何百人というPC、NPCの略歴から現況まで報告し続けた。その後、ホビーデータでマスターをしたとかしないとか、いやなったのは蓬莱FCの幹事だとか、あれこれ不確かな話を聞いている内に、某有名広告代理店に就職したという噂が耳に入ってきた。その真偽を確かめないうちに、今度は新たにPBM事業に参入するM2とかいう会社のために、立ち上げスタッフを集めているという。彼はどこに務めているのかと頭をひねっているうちに、本人から電話がかかってきた。 彼は師匠である。

彼は師匠である。