|

さてさて乾燥も無事終了していよいよ標本箱に並べるところまできました。

標本を固定するには昆虫針を刺して留めるのが一般的ですが、対象の大きさによって針の刺し方はいろいろあります。

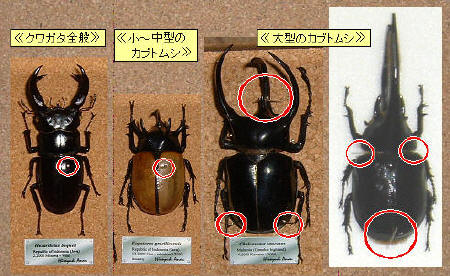

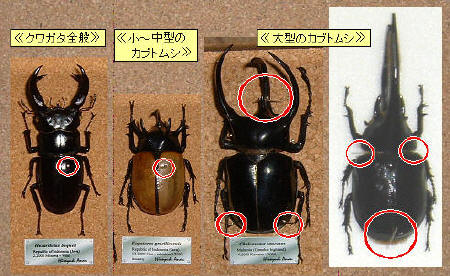

一般的なのは↓の左の2例のように前翅の向かって右側に1本、垂直に刺す方法で、これはクワガタやカナブン、小~中型のカブトムシまで幅広く使えます。しかしこれが大型のカブトムシとなるとなかなか1本の針では固定できない(標本がクルっと回転してしまう)ばかりか、針の長さが足りないケースも出てきます。右の2例は直接標本に針を刺さず、針を3本使って固定したものです。交差させたり傾けたりして固定しています。

使う針の種類も「有頭針」「無頭針」などの種類があり、個人的には有頭針を使用していますが、これも好みの問題で使っていけば良いかと思います。小型のクワガタでは針を使わずに接着剤で台紙に貼り付けたりもしますが、ここでは割愛します。

標本をセットする標本箱にもいろんな種類があり、子供の頃よく使った煎餅の空き箱から厚紙で出来た標本箱(ボール箱)、桐で作られたインロー箱等が代表的なものですが、やっぱり一番優れているのは通称「ドイツ箱」と呼ばれるドイツ型標本箱です。

ドイツ型標本箱は専門メーカーや家具屋さん等が製作していますが、

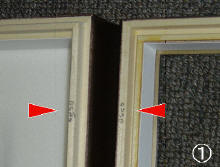

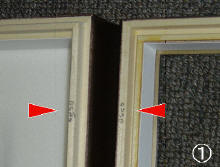

前面ガラス張りで中が見やすいことはもちろん、秀逸なのはその密封性。最高級品では↓の写真①のように各箱の本体とフタに番号が書かれており、組合せの違う箱とフタはおろか同じ箱でも番号の位置(フタの方向)が違っただけでピッタリ閉まらないようになっています。逆にこの密封性のおかげでフタを開けるにも一苦労で、コツを憶えないとなかなかうまくいきません。箱の深さは60㎜サイズがもっとも普及しているようですが、大型のコーカサスやネプチューンなど体高のあるカブトムシには80㎜前後のものでないとフタが閉まりません。↑の写真のネプチューンも実は胸角がガラスに当ってます…(^^;;

この

箱の中に標本と防虫剤を入れて保管しておくわけですが、今回は防虫剤の味気なさを消すためマッチ箱の中に隠してみました(写真②)。エキゾチックなクワガタやカブトムシにマッチの柄がマッチして(駄洒落じゃないんですが…)我ながらなかなかのヒットだと思ってます(^^)

まぁこのように最高の性能を持つドイツ箱なんですが、やはりお値段も相応の価格となってます。初めて標本を作ろうか、という方にはなかなか手を出しにくい金額かなと思いますので、以下に私も使っていた「お手軽標本箱」について書いておきます。

この標本箱の特徴は、100均で売っているA5サイズの透明ケース(ポリスチレン製の整理箱)を使って安く、お手軽に作ってしまうという点です(^^)。このケース、日夜クワカブ飼育の材料を探して100均を物色している方なら一度は見たことあるのでは!?

①準備するのは100均の透明ケース、それにコルクボードがあればOK。あとは本体とフタの隙間を埋めるテープ(スポンジの隙間テープやコルクテープ)があれば良い。

②コルクボードにも種類がありますが、1枚¥200~¥400程度の安いもので十分。逆に安いものほどダンボールに薄いコルク紙を貼っただけだったりして加工し易いです。写真のものは枠が付いていたので解体しているところです。

③コルクボードをケース本体底面のサイズに合わせて切り出します。1枚のコルクボードから大体5~6枚分くらい作れます。

④あとはケース本体に両面テープで貼り付ければ出来上がり。長期間使う場合は、フタと本体の隙間に①で準備したテープをグルっと一周巻きつければOKです(但し密封性や害虫の侵入防止という意味では期待ほどの効果はありません…)

↓は使用例ですが、①のようにちょっとしたディスプレイの演出でインテリアとしても十分使えるし、②は身近な昆虫の標本箱として夏休みの宿題に提出すれば見応えあります。個人的には③のようにドイツ箱に納まりきれなかった標本(特にカブトムシの♀など)の一時保管用として使うことが多いです。これから標本作りを始める方、高価な標本箱を購入する前の練習用として一度チャレンジされてみてはいかがですか?(^^)

|