|

�@���y�}�b�g�̍����@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@ (2001/01/28) |

|

|

�@�N���K�^����̓��发�ɂ͕K�� �w���y�}�b�g�̍����x ���ڂ��Ă��܂����A���������100�l��������Ƃ��Ă��A�K��100�ʂ�̃}�b�g���o���オ��ł��傤�B����͊����ł͕\������Ȃ��A���l���ł��Ȃ��v�f�i�܊��ɗ���c�ƌ����Ă��ǂ����炢�j�����܂�ɂ���������ł��B�����l�ł����S�ȃ��s�[�g�i�����͎̂���̋Z�ł��傤�B

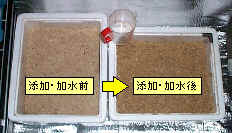

�@���̂������A���y�}�b�g����̖��͉͂��ł��傤�H�@�@�ꎞ�͐E�l�I�Z�p���v�����ꂽ�ێ��r���쐬���A�Y���ܓ���ۏ��u���b�N�̕��y�ɂ��J�������āA�����������Ɉ��S�ɍs����悤�ɂȂ�܂����i������ �g���ʁh �͂�����x����Ă���悤�Ȃ���ł��j�B �@�ł͉��̂Ɏ��͔��y�}�b�g����𑱂���̂��A���₱�����̂��H �b�͑O�サ�܂����I�I�N���K�^�Ɋւ��Č����A���̗ݑ㎔��̃��[�c�͂�͂�ގ���ł��B �������ގ���͍ł����R�ɋ߂�����@�ł��邪�̂ɁA��o����̂̃T�C�Y�͍ނ̑f���Ɉˑ����镔�������ɑ傫���킯�ł����A�����ǎ��̍ނƂȂ�Ə�ɗe�ՂɎ�ɓ���Ƃ͌���܂���B �����ōl���o���ꂽ�̂��Y����p�z�_�ނ��~�L�T�[�ŕ��ӂ��A�c���̐����ɕK�v�ȉh�{�f�����R�ɓY��������ŁA����������{�́g�ށh�ł��邩�̂悤�ȃr���ɋl�ߒ������Ƃ��ł���}�b�g����ł��i�c�Ǝ��͉��߂��Ă��܂��j�B

�@�]���ĉh�{�f��Y������������ށA�����Č��ʂƂ��č�o�����̂̏ȂǁA�}�b�g����Ƌێ��r������ɂ͋��ʂ���_�����ɑ����A���ꂩ��u���[�h���n�߂�����ɂ��ێ��r������̑O�Ɏ���}�b�g������o�����邱�Ƃ������߂��܂��B�}�b�g����œ����m�E�n�E�͕K���ێ��r���쐬�ɂ����ɗ����A�܂��ۏ����炪�s���Ȃ��i����Ȃ��j��ނ̃N���K�^�����炷��ɂ͔����Ēʂ�Ȃ���������ł��B�A���A���V�͎c���Ȃقǎ���}�b�g�̏o���E�s�o����]�����܂���B

|

|

�c���A�����Ŕ��y�}�b�g�̍쐬���@������]�X�����Ƃ��狭�������Ƃ���ʼn��̃����b�g������܂��A�܂��t�ɍ쐬���@���ׂ��ɋL�q���Ă��ŏ��ɏq�ׂ��悤�Ɏ��ۂ̍�ƂɊւ��Ă��܂���ɗ��Ƃ͎v���܂���B�@�]���āA�����ł͎��̂������T���v���Ƃ��ďЉ���Ē������Ƃɂ��܂����B��A�̗���͂����W���I�Ȃ��̂ł����A�����Ԃ�����܂����炨�t�������肢�����Ǝv���܂��c�B

�c���A�����Ŕ��y�}�b�g�̍쐬���@������]�X�����Ƃ��狭�������Ƃ���ʼn��̃����b�g������܂��A�܂��t�ɍ쐬���@���ׂ��ɋL�q���Ă��ŏ��ɏq�ׂ��悤�Ɏ��ۂ̍�ƂɊւ��Ă��܂���ɗ��Ƃ͎v���܂���B�@�]���āA�����ł͎��̂������T���v���Ƃ��ďЉ���Ē������Ƃɂ��܂����B��A�̗���͂����W���I�Ȃ��̂ł����A�����Ԃ�����܂����炨�t�������肢�����Ǝv���܂��c�B

�@�܂褍ގ���ɕK�v�ȉh�{���_�̍ނ��[���I�ɍ��o���̂��}�b�g����̌��_�ł���A���������Ӗ��ł͋ێ��r�����ގ���̐i���n�Ƃ��ē������ɂ���ƌ����܂��B

�@�܂褍ގ���ɕK�v�ȉh�{���_�̍ނ��[���I�ɍ��o���̂��}�b�g����̌��_�ł���A���������Ӗ��ł͋ێ��r�����ގ���̐i���n�Ƃ��ē������ɂ���ƌ����܂��B

�O�u���������Ȃ�܂����A�N���K�^�Ɏg�p�����}�b�g�͂��̂܂܃J�u�g�Ɏg���܂��B�ŏI�I�ɃJ�u�g�����Y�i�H�j������ʂ̕��i�ʐ^�E���j�͗ǎ��̔엿�ɂȂ�A�m�����͔|���ɂ��K���Ă܂�����A�Ō�܂Ŏ���}�b�g�̊y���݂͐s���܂���B�����ԊJ�����ǂ����A���Ѓ`�������W���I

�O�u���������Ȃ�܂����A�N���K�^�Ɏg�p�����}�b�g�͂��̂܂܃J�u�g�Ɏg���܂��B�ŏI�I�ɃJ�u�g�����Y�i�H�j������ʂ̕��i�ʐ^�E���j�͗ǎ��̔엿�ɂȂ�A�m�����͔|���ɂ��K���Ă܂�����A�Ō�܂Ŏ���}�b�g�̊y���݂͐s���܂���B�����ԊJ�����ǂ����A���Ѓ`�������W���I

�@�������ʓI�Ɍ����Ă��܂����A���y������e��͂Ȃ�ׂ��傫�߂̃��m���L���ł��i���肵�����y���s���܂��j�B�܂��~��ł���Δ��y�𑣐i������ׂ̉������u�A�܂�q�[�^�[��d�C�A���J��������Ɨǂ��ł��傤�B�ŏ��̃L�b�J�P��^���Ă��ƃX���[�Y�Ȕ��M���N����Ղ��Ȃ�܂��B���͖��o���ł����A�N���}�̃g�����N������������ɂ��Ĕ��y��������������悤�ł��B

�@�������ʓI�Ɍ����Ă��܂����A���y������e��͂Ȃ�ׂ��傫�߂̃��m���L���ł��i���肵�����y���s���܂��j�B�܂��~��ł���Δ��y�𑣐i������ׂ̉������u�A�܂�q�[�^�[��d�C�A���J��������Ɨǂ��ł��傤�B�ŏ��̃L�b�J�P��^���Ă��ƃX���[�Y�Ȕ��M���N����Ղ��Ȃ�܂��B���͖��o���ł����A�N���}�̃g�����N������������ɂ��Ĕ��y��������������悤�ł��B

�@

�@

�@

�@

�@���y�}�b�g�̖��ł���Y���܂̓����ł��B���������e�ϔ�łT�`10�����ڈ��ƂȂ�܂����A����͓Y���܂̎�ނɂ���đ傫���ς��܂��B�܂������܂Ŏ��̗�ł����A�ŏ��̓Y���͔��͕��̂݁A�Q�����y�̍ہi�S�`�V����j�ɂ��ȕ��A�����čŌ�ɃO���^�~���_�������������铙�A�i�K�I�ɓY�����̎�ނƗʂ�ς��Ă����ꍇ������܂��̂ŁA�Ȗ��Ȍv�Z���K�v�ɂȂ�܂��i�^���p�N���̑������̂���ʼn������������s���N����ɂ����Ȃ�܂��j�B�s�̕i���g�p����ꍇ�ɂ́A���̏��i�̐������ɏ]���Ă��������B�܂��ϓ��ɍ����邽�ߕK�������O�ɓY�����Ă��������B

�@���y�}�b�g�̖��ł���Y���܂̓����ł��B���������e�ϔ�łT�`10�����ڈ��ƂȂ�܂����A����͓Y���܂̎�ނɂ���đ傫���ς��܂��B�܂������܂Ŏ��̗�ł����A�ŏ��̓Y���͔��͕��̂݁A�Q�����y�̍ہi�S�`�V����j�ɂ��ȕ��A�����čŌ�ɃO���^�~���_�������������铙�A�i�K�I�ɓY�����̎�ނƗʂ�ς��Ă����ꍇ������܂��̂ŁA�Ȗ��Ȍv�Z���K�v�ɂȂ�܂��i�^���p�N���̑������̂���ʼn������������s���N����ɂ����Ȃ�܂��j�B�s�̕i���g�p����ꍇ�ɂ́A���̏��i�̐������ɏ]���Ă��������B�܂��ϓ��ɍ����邽�ߕK�������O�ɓY�����Ă��������B

�@���ɐ��������Đ����ʂ����܂��B���X�I�K�������Ă���ܐ��ʂʼn����̊���������Ă��܂��̂ŁA����͂悭������u�����Č`������Ȃ����x�v���K�ʂł��B

�@���ɐ��������Đ����ʂ����܂��B���X�I�K�������Ă���ܐ��ʂʼn����̊���������Ă��܂��̂ŁA����͂悭������u�����Č`������Ȃ����x�v���K�ʂł��B

�@�J�o�[�i�t�B���^�j�ɂ͕ۉ��A�ʋC�A���V�悯�̑傫���R�̖ړI������܂��B�ۉ��ƒʋC�͑�������v�f�ł����A���͕s�D�z��K���ɐ��Ďg�p���Ă��܂��B�ڈ��́A�z�����ɓ��Ăāu�t�D�[�v�Ƒ���f�������ɏ�����R�����邭�炢�B�A���ۊǏꏊ��G�߁A�V�ɂ����E����܂��̂ŁA����߂��⊣���������ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������i���ۓI�ł����c�j�B�@

�@�J�o�[�i�t�B���^�j�ɂ͕ۉ��A�ʋC�A���V�悯�̑傫���R�̖ړI������܂��B�ۉ��ƒʋC�͑�������v�f�ł����A���͕s�D�z��K���ɐ��Ďg�p���Ă��܂��B�ڈ��́A�z�����ɓ��Ăāu�t�D�[�v�Ƒ���f�������ɏ�����R�����邭�炢�B�A���ۊǏꏊ��G�߁A�V�ɂ����E����܂��̂ŁA����߂��⊣���������ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������i���ۓI�ł����c�j�B�@

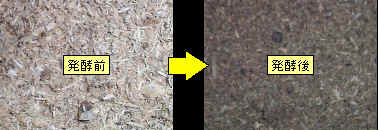

�@�E�̎ʐ^�͔��y�O��̃}�b�g�̏�Ԃ��r�������̂ł����A�F���Z���A���������傤�Ǘǂ����炢�ɔ��ł��܂��B�܂��悭�o�����}�b�g�قǖ��L�ɋ߂��Ȃ�A�Ƃ����̂����̈ӌ��ł����������ł��傤���H�@���̏�ԂɂȂ�܂Ŗ�P������v���A�X�ɔ����قǐQ������Ƃ��n�����ꂽ�}�b�g���������܂��B

�@�E�̎ʐ^�͔��y�O��̃}�b�g�̏�Ԃ��r�������̂ł����A�F���Z���A���������傤�Ǘǂ����炢�ɔ��ł��܂��B�܂��悭�o�����}�b�g�قǖ��L�ɋ߂��Ȃ�A�Ƃ����̂����̈ӌ��ł����������ł��傤���H�@���̏�ԂɂȂ�܂Ŗ�P������v���A�X�ɔ����قǐQ������Ƃ��n�����ꂽ�}�b�g���������܂��B

�@���������f���Ă͂����܂���B�������炪�{���̃}�b�g����̎n�܂�Ȃ̂ł��B�I�I�N���̏ꍇ�A�}�b�g�͂Ȃ�ׂ��J�`�J�`�ɋl��

�u����͉h�{���_�́g�ށh�Ȃv�Ɨc���Ɂi�����ɂ��j�����������Ă��������B�q���^�n�ɂ͐����𑽂��A�_�炩�ڂɋl�߂Ă��������B�m�R��~���}�͕ʂ̃��V�s�ɂȂ�܂����A���H���ƌ�����ނ�̐H�����C���[�W���A�Ȃ�ׂ����R�ɋ߂�������Ă�邱�Ƃ��d�v�ł��B

�@���������f���Ă͂����܂���B�������炪�{���̃}�b�g����̎n�܂�Ȃ̂ł��B�I�I�N���̏ꍇ�A�}�b�g�͂Ȃ�ׂ��J�`�J�`�ɋl��

�u����͉h�{���_�́g�ށh�Ȃv�Ɨc���Ɂi�����ɂ��j�����������Ă��������B�q���^�n�ɂ͐����𑽂��A�_�炩�ڂɋl�߂Ă��������B�m�R��~���}�͕ʂ̃��V�s�ɂȂ�܂����A���H���ƌ�����ނ�̐H�����C���[�W���A�Ȃ�ׂ����R�ɋ߂�������Ă�邱�Ƃ��d�v�ł��B