|

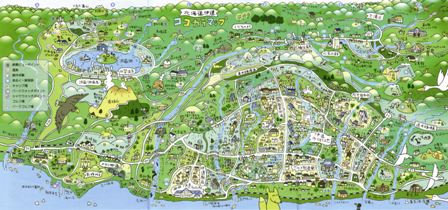

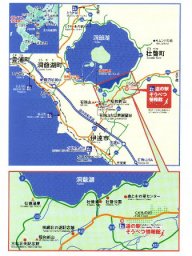

【伊達市】 ツアー最初の訪問先は伊達市。「北の湘南」とも呼ばれ、北海道のなかでは雪が少なく、温暖な気候から、移住者に人気の町です。市と住民が協働で高齢者や移住者が住みやすいまちづくりを進めています。たとえば ①会員制乗り合いタクシー「愛のりタクシー」 ②高齢者に安全安心な住宅「伊達版安心ハウス」の認定基準を創設 ③移住者の相談にワンストップで対応する「住んでみたいまちづくり課」を役所内に創設 ④移住体験のための家具家電付き民間アパートを紹介 また子供の教育環境として、シュタイナー教育を実践する「いずみの学校」が99年に設立されています。 |