■導入期のピアノレッスンの進め方・教材(一例)■

Luce音楽院において、導入時期にどのような順序でレッスンを進めているのか、また、どのような教材をどのように使用しているのか、という事について、一例を紹介したいと思います。以下の例は、3〜5歳からピアノを始めた場合を想定しています。また、生徒さんの能力・練習量などによってプランは柔軟に変えて行く必要があるため、必ずしもこのプランでレッスンを進める事になるとは限りません。

○ステップ0(準備)…ご入会頂いたお子様に

いくらレッスンで「毎日練習しなさい」と言ったところで、小さい子はなかなか自主的に練習をできるものではありません(自主的な練習ができるようになるのは、早くても小学校4年生以上です)。

当教室では、ご入会頂いた子には、手作りの『しゅくだいノート』を差し上げています。

・田中音楽教室『しゅくだいノート』

↑パソコンで手作りしました。楽器屋さんなどでもレッスン内容を記録する『レッスンノート』は売っていますが、どちらかと言うと講師とご家族の方との連絡帳代わりで、日頃の練習を重視したものは少ないようです。ピアノの上達には、何よりも毎日の練習が大切です。小さいうちは、ご家族の方がチェックしてあげて下さい。

↓

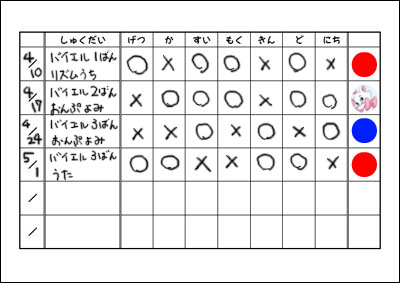

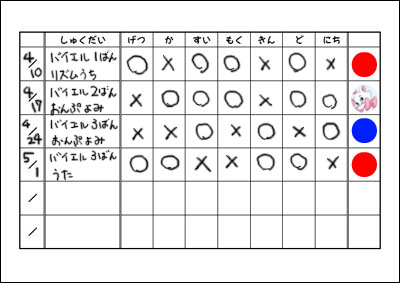

↑練習した日にはシールを貼ったり○をつけるようにして、毎週レッスンの時にチェック。

練習日数に応じて、一番右の欄にシールをプレゼントします。良いシールが貰えるように頑張りましょう!

0日…○白のシール

1日…●緑のシール

2日…●黄色のシール

3日…●青のシール

4日…●赤のシール

5日以上…キャラクターの可愛いシール

○ステップ1(導入)…ピアノのレッスンの前に

まだ文字や音符を書くことや、30分間レッスンに集中することが難しい子もいます。

そのような場合、すぐにピアノのレッスンを始めるのではなく、まずはシールを貼って進めるワークブックで音符を学んだり、手遊びなどを通してリズム感を身につける訓練をします。

・打楽器など

↑すぐに音が出せる打楽器などを使って、リズムの練習などをします。ピアノに合わせて、歌いながら楽器を鳴らしてみましょう。

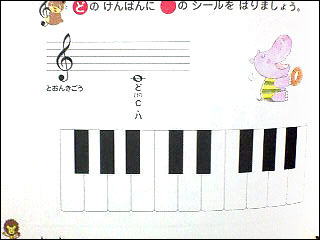

・くおん出版『おんぷのドリル ルン・ルン 幼児版ONE(ワン)』

↑例えば、こんな教材が親しみやすいようです。みんな、シールを貼るのが大好きみたい(笑)。この教材には、シールと音符カードが付属しています。音符カードをカルタのように使って、真ん中の『ド』から『ソ』まで一気に覚えてしまいます。

・『マグネットおんぷ』

↑「ドレミファソ…」黒のマグネットを置いて行く事で、ト音記号とヘ音記号の音符を覚えます。

・くおん出版『おんぷカード』

↑カードの表には音符の名前が、カードの裏には音符が書いてあります。トランプの7並べのようにして、順番に並べてみましょう。

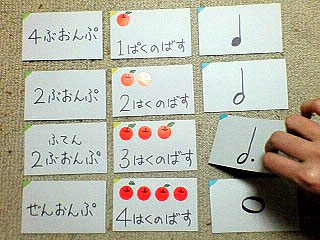

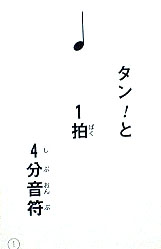

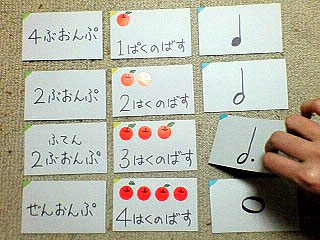

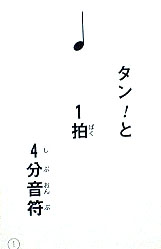

・手作りのカード

↑音符の名前、伸ばす数、音符を3枚のカードに分けて作りました。バラバラに覚えるのではなく、関連付けて覚えると忘れ難いです。

・くおん出版『おんがくかるた』

↑左が読み札、右が取り札です。何人かで集まってゲームをすると、かなり盛り上がります。盛り上がり過ぎて、レッスンが進まなくなってしまうかも(笑)?

○ステップ2(導入〜初級A程度)…ピアノを弾いてみよう

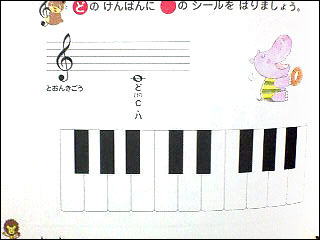

ワークブックやおんぷカードで簡単な音符が読めるようになったら、いよいよピアノにさわってみましょう。

・教育芸術社『こどものバイエル 導入編』

↑当教室で現在一番使われている導入教材。ピアノを弾く上で必要な譜読み力とテクニックを、バランス良く学べます(特にピアノ専門コース希望の子は、この教材から入ると良いです)。

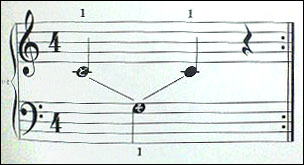

↑かなり早い段階からヘ音記号が出てくるため、ト音記号と同時並行で読めるようになります。

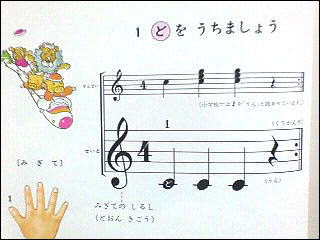

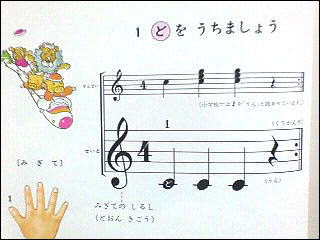

・くおん出版『ドレミランド 幼児版ONE(ワン)』

↑シールを貼ったり、音符を色分けしたり、小さい子に人気の教材。音符の長さをリンゴの数で表すなど、わかりやすい工夫がされています。

↑『TWO(ツー)』に入ると、ヘ音記号が出てきます。このシリーズは『THREE(スリー)』まで出ていますが、『TWO(ツー)』でヘ音記号の簡単な音符が読めるようになった段階で『こどものバイエル

第1集』に入る事ができます。ゆっくりなペースで楽しみながら学習を進めたい子は、このシリーズでしばらくレッスンを続けても良いと思います。

・音楽之友社『うたとピアノの絵本』

↑こんな絵本みたいなピアノの本もあるんです。ピアノを弾いたり歌を歌いながら、自然に音感が身につきます。ソルフェージュ代わりに使用する事も。

○ステップ3(初級A)…両手で簡単な曲を弾いてみよう

いよいよ本格的にピアノのレッスン開始です。

当教室では、一般的な『バイエル上巻(赤バイエル)』は使用しておりません。通常のバイエルでは、下巻の途中までト音記号しか出て来ず、ヘ音記号をいつまでも読めない子が出てしまいやすかったためです。

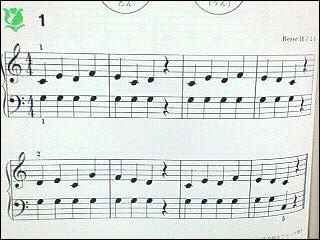

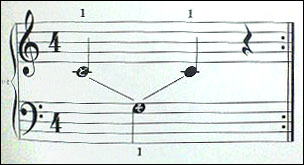

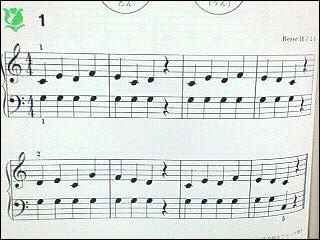

・教育芸術社『こどものバイエル第1集』

↑最初は右手でド〜ソまでの簡単なメロディー、左手は右手と同じリズムで、ほとんどソのみで伴奏を弾きます。

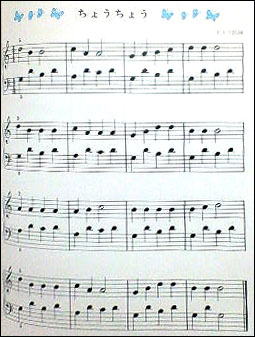

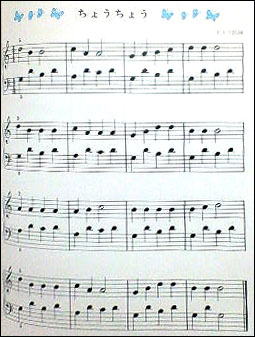

↑後半になると、左手で和音や分散和音を使った伴奏ができるようになり、簡単な曲が弾けるようになります。ここまで来れば、発表会も安心です。

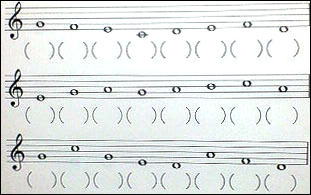

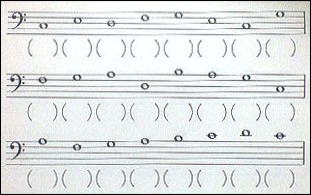

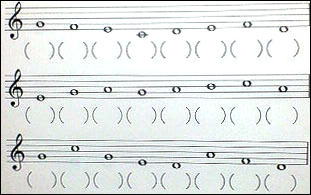

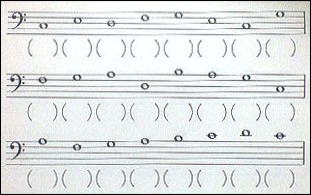

・ドレミ楽譜出版『書いて覚える徹底!!譜読』

↑繰り返し譜読みの訓練をする、ドリル形式の教材です。耳の良い子は楽譜が読めなくても聞き覚えで弾いてしまいますが、曲が難しくなってくると聞き覚えには限界があります。パターンを変えたプリントを毎週宿題として1ページずつ出しますので、必ずト音記号&ヘ音記号の音符をきちんと読めるようにしましょう。

…以上が、導入から初級の始めまでの一例です。

ピアノのレッスンを受けられる上での参考にして頂ければ幸いです。