口蓋化

(こうがいか)

1.口蓋化とは

口蓋化とは、

前舌母音 i または e が、直前の音の調音点を「硬口蓋(こうこうがい)」の付近へ移動させてしまうことである。

したがって、この現象は「硬口蓋化」と呼ぶのがより正確なのだが、単に口蓋化と呼ぶのが慣例になっている。

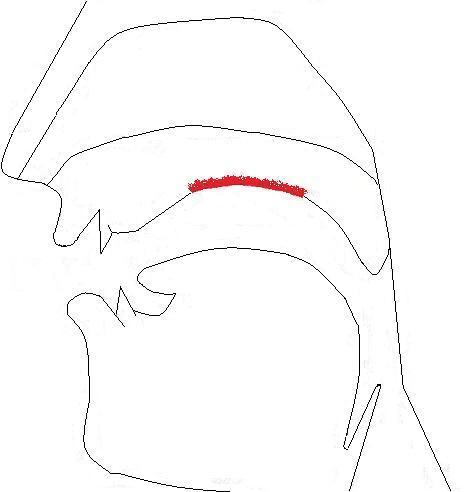

硬口蓋とは、おおよそ以下の図の赤い部分である。

つまり、口の中の「天井」のうち、固い部分のことである。

この口蓋化という現象は、日本語のみならず、世界中の言語で観察される現象である。

日本語で例を挙げてみよう。

日本語の「ち」という文字が現在表している音を例にとる。

この音は、音声表記すれば [t ∫ i] である。

[ t i ] ではない。

この音はかつては [ t i ] であったのだが、[t ∫ i] になってしまったのである。

この変化を口蓋化という。

この変化はどういうことか説明しよう。

まずそもそも、母音 i は、子音性の大きい母音である。

そこで、他の子音と同様に調音点を挙げるとするならば、i の調音点は「硬口蓋」である。

調音というのは連続的な口内運動であるから、 i の直前に調音される音は、硬口蓋にひきつけられる。

これによって破裂音 t には、より硬口蓋に近い∫の音(=調音点は後部歯茎~硬口蓋)が加わる。結果としてt∫という破擦音になる。

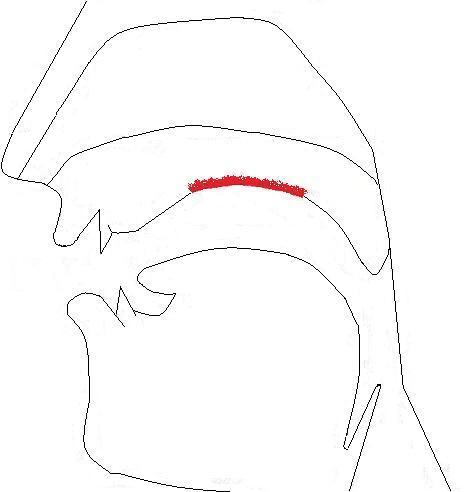

これについては、下図を見ればイメージがわくだろう。

t が i の影響で調音点が硬口蓋に寄り、t∫となるのである。

このような事例を見てみると、言語の歴史的変化の背景には、調音の傾向とでも呼べるものが存在しているのだと分かる。

したがって音声学(調音音声学)を学ぶことは非常に重要なのである。

今後も音変化の法則をたてるたび、音声学的に自然であるかどうかを確認していくことになる。

2.「ケントゥム」語群と「サテム」語群

かなり昔の言語学では、ヨーロッパの諸言語を「ケントゥム」と「サテム」という2つのグループに分ける考え方が取られていた。今では議論に登場することは少ないとは思うのだが、歴史言語学の教科書ではよく紹介されている概念なのでここでも紹介してみよう。

ケントゥムとは、100を表わすラテン語 centum のことだ。そしてケントゥム語群は、祖語に想定される*kを、kまたはその変化したhとして保持している語群である。具体的には、ギリシア語派、ケルト語派、ゲルマン語派、トカラ語、イタリック語派、ヒッタイト語である。

一方のサテムとは、同じく100を表わすアヴェスタの satəm という語のことである。同じ100という語を表わすのに、ケントゥム語群で*kが表れているのに対してサテム語群ではsという音が対応している。このサテム語群にグルーピングされるのは、サンスクリット語、バルト・スラブ、アルメニア語、アルバニア語である。

地理的にみると、ケントゥム語群といわれている言語は西に分布しており、サテム語群であるといわれている言語は東に分布していることがわかる。ケントゥムは西の言語グループ、サテムは東の言語グループというわけだ。しかし、この考えには疑わしいところもある。もっとも東の言語であるトカラ語がケントゥム語群なのだ。

この事実をどのように解釈すればよいのだろうか。おそらく歴史的には、祖語の*kが、sへと変化したと考えるのが自然かもしれない。kの閉鎖位置が前に出てsになったと考えるということで、これはある種の口蓋化(硬口蓋化)である。トカラ語はその変化がまだ起こっていない、ということになる。口蓋化は、インド・ヨーロッパ語族の歴史変化を語るうえでは重要な一変化である。

参考文献

言語学大辞典

もどる