グリムの法則

1.音の比較

(右:ヤーコプ・グリム 1785~1863)

(左:ヴィルヘルム・グリム 1786~1859)

ヤーコプ・グリムは、弟ヴィルヘルム・グリムとともに、ドイツの民話を収集してまとめた童話で「グリム兄弟」として日本でも知られている。しかし実は、ヤーコプは同時にドイツ語の歴史を研究した言語学者でもあった。

彼はのちに「グリムの法則」と呼ばれるようになる、特徴ある法則性の存在を指摘した。まず、その一部を紹介しよう。

それはこういう内容である。

「父親」を意味する語を、西洋の各言語から集めてくると、以下のようになる。

| フランス語 | pere |

| イタリア語 | padre |

| ドイツ語 | Vater |

| 英語 | father |

| オランダ語 | fader |

見て分かるように、これら「父」をあらわす西洋諸語は、互いになんとなく似ている。

語頭の音がpかfかが異なるものの、そのほかの点は大変似ているのである。

つまり、フランス語だけは少し異なるが、おおよそ

pかf + a + 歯茎音 + e + r

という連鎖なのである。

これらはかつては同じ語であったと考えることが比較言語学の考え方なのだ。

つまり、かつては同じ語であったが、のちに分岐して違う音連続となったのだという考え方をするのである。

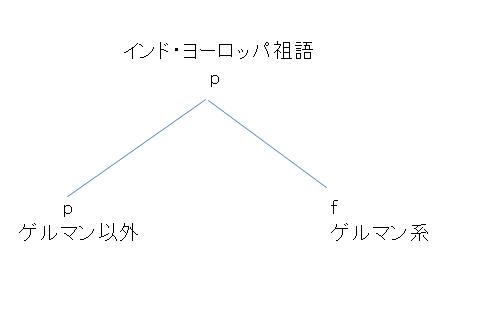

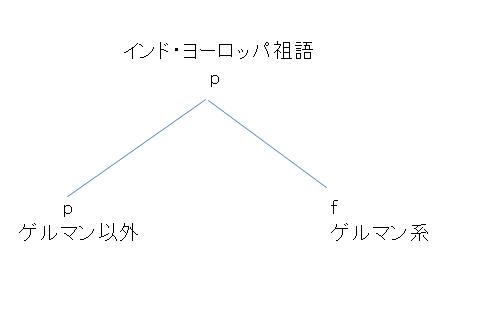

こう考えると、以下のように分岐を表現できる。

これらはそもそも同じ語であり、それがゲルマン系のみに p > f という音変化 (sound change) をこうむったために

ゲルマン系のみf始まりの語になったのだと考えることで、現在ある言語群の形を説明してしまえるのである。

これを最初に公に広まるかたちで述べたのがグリムであった。

グリムの法則として知られるこの主張は、以下のように簡潔に定式化される。

数学の不等号みたいな > という記号は、大小関係ではなくて、音変化を表す記号である。

p > f と書いて、p が f になったという音変化を表す。

さて、ここで

p が f になるなどという法則が信用できるのか? と思われるかもしれない。

しかし、これに類似の例は、日本語でも過去に起きたことがわかっている。唇音退化などといわれる現象である。

つまり p > f は、他の言語にも見られる変化であるから、仮定してもおかしくはない。

つまり、「音声学的に自然」な変化である。

2.グリムの法則

以上はグリムの法則のごく一部の説明にすぎない。ここからは、全体像を見てみよう。グリムによる理想化も含まれていると言われるが、以下のような法則なのである。大きく分けて3つに分けられる。

インド・ヨーロッパ祖語の無声閉鎖音は、ゲルマン祖語で無声摩擦音になった。

インド・ヨーロッパ祖語の有声閉鎖音は、ゲルマン祖語で無声閉鎖音になった。

インド・ヨーロッパ祖語の有声帯気閉鎖音は、ゲルマン祖語で有声無帯気閉鎖音になった。

ドイツ語では無声破裂音をTenuis、帯気音をAspirata、有声破裂音をMediaというので、これらの法則はそれぞれの頭文字をとって、「TAM法則」ということもある。

比較言語学はこのような考え方を用いて、言語変化の法則を見出して時間をさかのぼっていくことで、インド・ヨーロッパ祖語の姿を推定していく学問である。

もどる