言語学とは

1.言語学というのはどんな学問か?

「言語学」は、言語に関してのさまざまな研究活動を指す。

たとえば、ある言語の歴史を文献を詳細に読み込んで調べる研究は、言語学のひとつであり、歴史言語学(historical linguistics)とよばれる。歴史言語学のひとつの分野が、比較言語学である。

言語の構造についての研究もおこなわれている。ヒトの使う言語は、いくつかの「部品」を「組み立てる」ことで成立しているとみなすことができ、その部品の組み立て方という、いわば言語の内部構造を明らかにしようという研究は、理論言語学(theoretical linguistics)と呼ばれている。文法についての研究は、大きな枠組みでとらえれば、この理論言語学の一部だと言えるだろう。

幼児が言語を習得する過程について研究している人もいる。これは言語獲得の研究などと呼ばれる。

語学の学習の効率性の研究も、言語学のひとつだといえるかもしれない。応用言語学と呼ばれる分野がそのような研究を行っている。

世界各地の少数民族の居住域に行って生活し、その少数民族が使っている独自の言語を記録するというフィールドワークを行う人もいる。これをフィールド言語学などという場合がある。ただ、これは言語学でもあるが、一方で人類学の一分野であるともいえるかもしれない。

フィールドワークのひとつかもしれないが、言語地理学と呼ばれる分野もある。言語や方言の地理的分布を調査し、地図上に示す研究を指す。

言語類型論という分野もある。世界中の言語を分類することを目的とする。言語の間で、共通している点や相違している点に着目して、分類活動を行う。

このように、言語学に関する研究活動はすべて言語学である、という非常に広い定義を私は採る。これと異なり、限定的な定義を設ける人もいる。例えば、言語学は言語に関する科学的な研究のことである、といった定義がその例だ。こういう定義をする人は言語学は科学的に探究すべきだという考えをもっているのであろう。しかし実際の言語学は、科学的な研究ばかりではない。科学と異なるやり方で進める研究者もいる。したがって、私は科学に限らず、「言語に関するあらゆる研究」と非常に広く定義したいのである。このサイトで私は、言語学の全体を紹介したいのであって、特定の主義に偏ることは、控えたい。

注意すべきは、いわゆる語学(ごがく)は、言語学とは異なるということだ。語学はコトバの運用の習熟訓練活動である。特定の言語を喋り、聴き、読み書きする言語能力の訓練である。したがって、いわゆる語学は、学問というよりかは学習・トレーニングであると私は思う。もちろん、語学は言語学をやるうえでの土台になりはするものの、しかし語学それ自体は言語学ではなく、言語学の入口部分であって、言語学はさらにその奥に広がっている領域なのである。

誤解されやすいので注意として言っておくと、語学に熟達しないと言語学ができない、というわけではない。その逆もありうる。語学力ゼロでも言語学はできる。仮に、あなたがある国を訪れて、その国の人たちがしゃべっているコトバ(X語としよう)が全く聞き取れず、わからなかったとしよう。そこであなたのX語についての語学力はゼロである。が、関心をもってX語の音をカタカナで書きとめ、その語がもってるであろう意味を書きとめていくことで、X語の語彙を徐々に知っていくことができる。そうして、次第に、文を組み立てる法則である文法もわかってくるかもしれない。これはX語の記述という活動であり、すでに立派な言語学なのである。そして記述を専門的に行うのは、分野としては、上にも挙げた「フィールド言語学」で、少数民族の居住エリアに行き、こういうフィールドワークをする研究者は多いのである。こういう例もあるので、語学が全くできなくても、言語学はできる。関心があればよいのである。言語学は、X語に習熟するための効率的なプロセスとして語学を、いわば「作り上げ」る。

2.言語を理解するとは?

ここで言語学という活動について、少し理屈をこねて考えてみよう。一般的に言って、学問の名称が「 X 学」であるとき、X の部分には「よく分からないもの」が入る。たとえば心理学が代表的だろう。人間の「心理」なんて分からない。だから「心理学」というと、複雑な人間心理を解き明かしてくれる学問であるかのような世間的期待を持たれるかもしれない。その一方で、「 X 学」の X の部分に、わかりきっているようなものが入ることがある。言語学は、まさにそういう例だ。言語なんて、私たちは既に知っており、毎日使いこなしている。いまさら、言語の何を学問する必要があるというのか。言語はすでに、わかっているではないか。言語学という名称に対しては世間一般から関心を持たれるというよりは、疑問を持たれてしまうのである。

確かにその通りである。人は日常的に言語を使用している。声を用いる言語であれ、手話であれ、瞬きであれ、なんらかの「言語」を使用することは人間にとって不可欠なことである。

しかし、人々は言語について「理解している」のだろうか? 実をいうと、理解していないのである。

私たちが普段わかっているつもりになっているもの、「理解している」のは、相手の伝えたいことであって、言語そのものでないのだ。どういうことかというと、言語という、身体的なメディアもしくは社会慣習を、何ら理解してはいないのだが、相手の伝えたいことが分かってしまうのである。これが人間の不思議なところだ。人間は、相手の表情から、または沈黙から、何かを読み取ることができる。同様に、相手の発する声が一定の法則性で連続すると、特定の意味を持つということも、教えられることもなく読み取ることができるようになるのである(これは言語の「獲得」と呼ばれる)。そうして言語を使えるようになるのであるが、それは「体で覚えている」というべきものであり、頭で理解していないのである。言語を使いこなすことと、頭で理解しているということは、まったく別である。言語という身体的メディアの構造を理解せずとも、そのメディアの先にある相手の考えを読み取れるのである。

3.言語への3つのアプローチ

ではそもそも、言語とは何なのだろうか。この単純な問いが、言語学の最大のテーマとなる疑問である。この問いに対し、必要十分な答えを出した学者はいない。言い換えると、言語をうまく定義した人はいないということである。したがって、この問いに対しては、多方面から研究するより仕方がない。

言語とは何を指すのか?

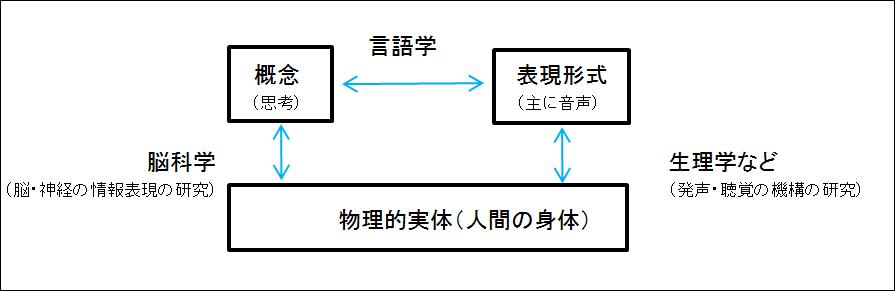

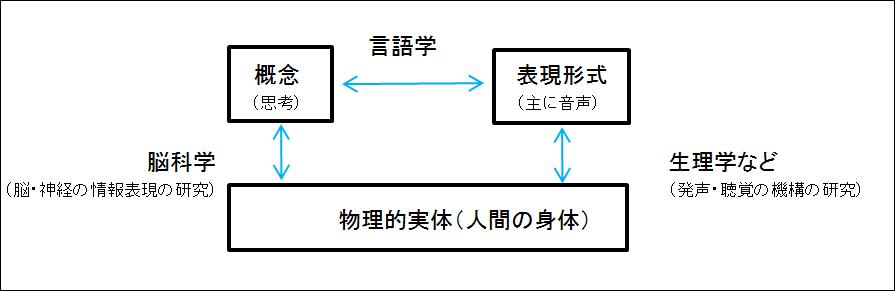

人間の行動、つまり生体の活動のどこからどこまでを「言語」というのか?これは学問によって異なるので、ここでは整理しつつ説明しよう。私は以下の図のように把握することにしている。

ここではまず、言語に関連する3つのコトバを中心軸としたい。それは、概念(思考)・表現形式(主に音声)・物理的実体(人間の身体)である。この3つは完全に別モノである(重なる部分がない)としよう。

常識的にいえば、「概念」も「表現形式」も、脳や聴覚器官や音波などの物理的な存在であることに違いない。だが、現在の科学では、脳において概念がいかに表現されているかわかっていない。なので、ここでは分離させている。

まず、概念と表現形式との関係性を探るのが、狭義の言語学である。狭義の言語学では、物理学的・生物学的な話はひとまず脇に置いておき、文字資料・音声資料を主たる研究素材として、研究活動を行う。ある意味、原始的な手段の研究だと言える。

一方、物理的実体である脳と、人の思い浮かべる概念との関係性を探るのが、脳科学である。これはかなりハイレベルな学問といった趣がある。が、しかし実際には、神経細胞がどう集まるとどういう情報を表現するのか、まだ分かっていない。脳に情報がどのように蓄積されるのか分かっていない。すなわち「記憶」に関する脳の基本的メカニズムが現在では分かっていない。このため、脳科学に言語についての直接的な知見を期待するのは時期尚早である。

最後に、表現形式と物理的実体との関係性を探るのは、おそらく生理学だろう。私はまるで生理学については理解がまるで乏しいのだが、いかに筋肉が動けば発声に至るか、また聴覚・視覚のメカニズムはどうなっているかを考える学問である。生理学は、概念(言語の表現内容)については直接は語らない。

というわけで、大きく分けてこの3つの学問が、言語に関係する学問なのであるが、言語について今のところ最も多くの知見を生み出しているのは、やはり言語学であると言えるだろう。脳や身体構造の研究は、いかにもサイエンスという感じがしてカッコ良いのであるが、言語というものが非常に高次の脳機能であることを考えると、脳や生理学的な側面からの言語へのアプローチは、難しいのである。なのでコトバについての探究の大部分は、ある意味で原始的な手法をとる言語学に頼らざるをえないのが現状である。

言語に対する学問について、イメージしていただけただろうか。

もどる