天狗の爪

天狗の爪

|

これは江戸時代に採取されたとみられるサメの歯の化石で、インターネット販売を通じて2017年の秋に購入した。ネット上に掲載された出品者情報と配送を請け負った郵便局の伝票から、販売元は石川県のリサイクルショップ、ジャムルK(丸千商事株式会社、本店:石川県小松市大嶺町口61)の白山店であったことが分かる。この標本は、世界の広範囲から化石が見つかっている肉食性のサメ・イスルス(Isurus: 和名はアオザメ)の一種、ハスタリス(hastalis)かと思われる。縦寸は48ミリほどで、形状からして上顎の前歯だろうか。歯根部の大きな欠損はなく、歯冠の表面を覆っているエナメル質も表裏ともに剥落がみられないので、比較的保存のよい状態で発掘されたものらしい。江戸時代の人たちは、正体が分からなかったこのようなサメの歯の化石を「天狗の爪」などと呼んでいた。当時はまだ西洋の古生物学が日本に入って来ておらず、太古の海底が地殻変動で隆起して山中などから海洋生物の化石が出てくることも知られていなかったので、天狗の爪が魚の歯だという概念を持っている人はほとんどいなかっただろう。

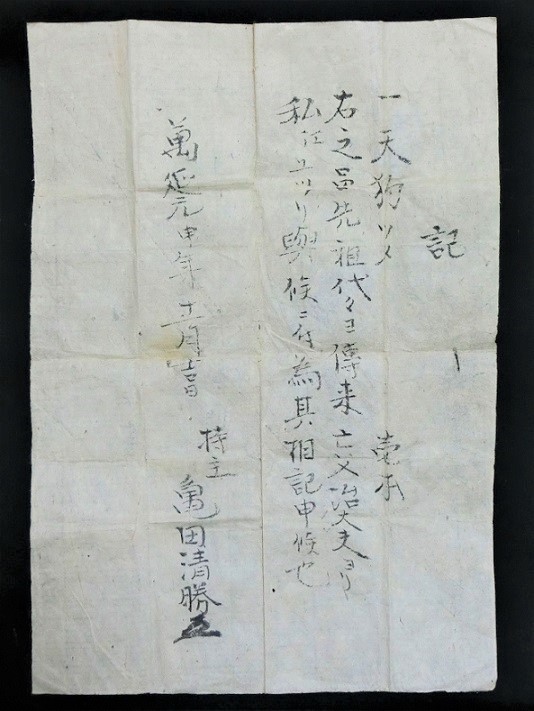

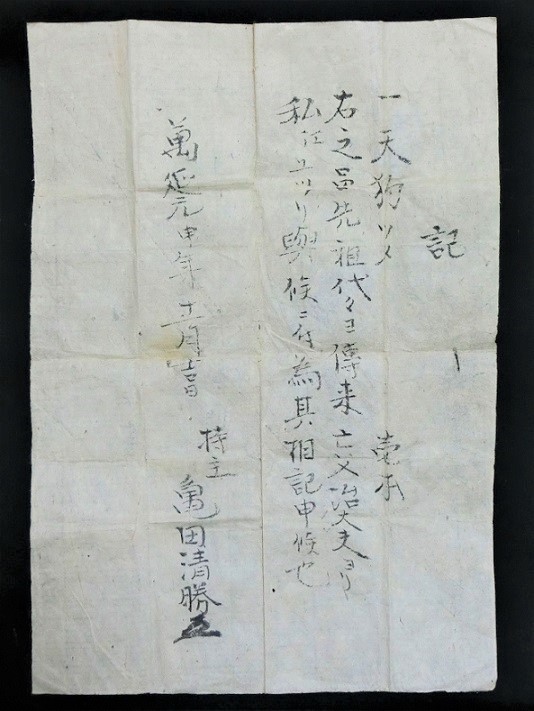

この標本には、いわれについて短く記した幕末期の古文書が1枚付随しているが、それには標本が発掘された場所や所蔵されていた場所をはっきりと示す記述がみられない。どこで仕入れた標本かジャムルKに問い合わせたところ、「石川県内だったと思うが、詳細は不明」との返答だった。この業者は、購入時にホームページ情報などを確認したところ、加賀市・小松市・白山市・能美市・川北町・野々市町・金沢市、そしてかほく市と、石川県の南西部から中部あたりまでを買い付けの基本的な対応エリアとしており、県外には支店がないということなので、標本の出どころはこの範囲の旧家だった可能性が高いと考えられる。

|  |  |

(付随の古文書。右は標本が入れられている木製の箱と郵便局の伝票)

この古文書には、次のように書かれている。(旧字体の「傳・與・萬」はすべて新字体の「伝・与・万」とし、読みやすくなるように句読点を入れた。)

記

一、天狗ツメ 壱本

右之品、先祖代々ヨ伝来、亡父治大夫ヨリ

私江ユツリ与候ニ付、為其、相記申候也。

万延元申年十一月吉日 持主 亀田清勝(花押)

おそらく、「先祖代々ヨ」のあとに“リ”を書き落としたのだろう。この部分は「先祖代々ヨリ伝来」と読んでいいと思われる。意訳すると次のとおりである。

記

一つ、天狗の爪 1本

右の品は、先祖代々よりわが家に伝えられて来て、亡き父・治大夫から

私へ譲り与えたものであるので、そのため、ここに記し申すものである。

万延元年 申(さる)の年11月吉日 持ち主 亀田清勝

持ち主は「亀田清勝」とあるが、現在の石川県にあたる加賀の国のどこかに暮らしていた人だろうか。万延(まんえん)元年は1860年で、この年の1月に勝海舟らを乗せた咸臨丸がアメリカへ出航し、3月には桜田門外の変が起こるなど、7年後の大政奉還、明治維新へと世情が大きく移り変わっていく時代であった。「先祖代々ヨリ伝来」とあるので、亀田清勝が亡き父・治大夫(「じだゆう」と読む?)から譲り受けるまでに何代かの先祖の手を経ていたように読みとれる。そうであれば、江戸時代の中ごろかそれ以前の採取品と考えられ、亀田家がそれなりに続いていた旧家であることも類推できる。この古文書は外部の人に向けて書いたものではない。外部向けであれば、通常なら「〇〇郡〇〇村 亀田清勝」などと、どこの誰かが分かる記述を入れるからである。父から譲り受けた時点ではいわれ書きなどがなかったため、父がすでに死去し、今後、来歴不明の遺品になってしまわないようにと、子孫へ向けて覚え書きを記したということだったのではないか。そして、これがごく短文に留まっていることは、「先祖から代々伝わっている天狗の爪」という以外の情報が無かったことも暗示しているのだろう。署名のあとに花押(かおう、サイン)が書かれているが、これは「亀」の俗字や草書体をさらにくずしたデザインかも知れない。

化石や鉱物標本は、産地の分からないものや推定できないものは学術的価値がほぼないので、この古文書とセットになっている点は重要である。これがなければ、この標本は国内はおろか外国産の化石とさえ区別しがたく、採取時期もまったく不明ということになってしまう。古文書は毛筆による肉筆で記されており、用紙は古く、縦24.2センチ、横17.1センチである。経年変化によるとみられる文字のかすれがあり、江戸期に文字の読み書きを学んだ人の特徴的な字形が違和感なく示されているので、現代人がこれを偽造した可能性はまずない。と同時に、標本の歯根部には人の手がかなりの回数触れたとおぼしき摩耗と光沢と黒ずみがみられ、古さが感じられるので、これも実際の伝来品とみていいのではないか。古文書にとっても、実際の伝来品とセットになっていることは重要である。木製の小箱は当時からのオリジナル付属品かどうか分からないが(これも販売元によれば入荷時の状況が不明とのこと)、作りからみて新しいものではなく、ちょっと器用な素人が作ったという粗雑さである。箱書きもフタもない。サイズは標本の大きさと違和感がないので、亀田清勝か父がこのために作った可能性も考えられる。古文書は折り目の幅が箱の横幅より大きいので、標本と一緒にこの箱に入っていたのではないだろう。

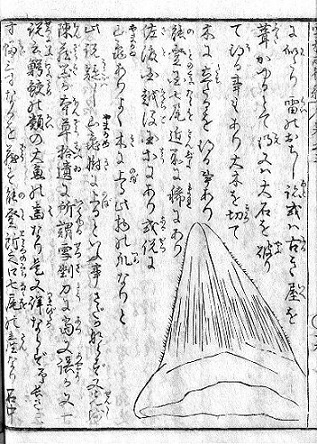

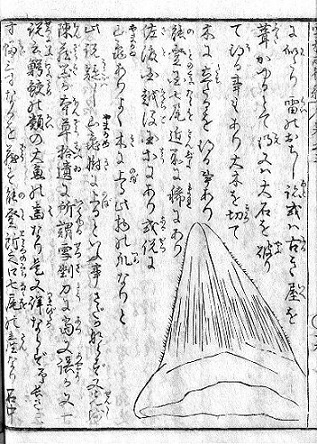

江戸中期の本草学者で奇石蒐集家だった近江(現・滋賀県)の木内石亭(きうち・せきてい、1724〜1808)の著書『天狗爪石奇談』(寛政8年・1796)には、天狗の爪にまつわる各地の民間伝承を集めて分析した記述があり、それがサメの歯の化石に関する日本最古の論述とされ、「山亀の爪、或は魚の古歯」などという古い説もあると記している。加賀や越中(富山)に友人が多かったという石亭は、能登半島が天狗の爪の産地だとの情報を得ていたらしく、能登の複数の人から爪を入手している。また、石亭の別の著書『雲根志』(雲根は石の異称)には、「伊予・能登・越後等」から20枚の爪を手に入れたと記し、メガロドン(Megalodon)の歯と思われるイラスト入りで「能登国七尾近所に稀にあり、佐渡国越後国等にあり」などとしている。能登は加賀藩に属していたが、江戸中期にはすでに天狗の爪の産地として加越能地域では知られていたのだろう。また同書では「一説云鰐鮫の類の大魚の歯なり」と、鰐鮫(ワニザメ)のたぐいの歯であるとする俗説も紹介しており、サメの歯である可能性にも触れている。

|

(『雲根志後編 巻之三』の天狗爪石に関する記述)

もし亀田清勝が加賀の人であったなら、この標本は能登の七尾市に分布する新生代の新第三紀中新世中期〜鮮新世の七尾石灰質砂岩層(約1400万年前〜)などを筆頭に、能登半島を中心とする北陸層群のどこかから産出した可能性を想定できよう。石川県と富山県が全国でもサメの歯の産出例が多い地域のひとつであることは、現代の古生物学界や化石蒐集家にも知られた事実であるし、能登半島以外の、ジャムルKの基本営業エリア内にも中新世のサメの歯が採れる場所は複数ある。今でも能登ではサメの歯の化石が多く採れていて、desori, planus, hastalis など各種のイスルスも多数見つかっているという。(次の写真は京都の大江理工社より購入した参考資料)

|

(七尾市岩屋の中新世のイスルス〔hastalis〕。25ミリと16ミリ)

また、古生物学者・後藤仁敏の論文「日本産の化石軟骨魚類についての一総括」(1972年)によれば、国内で初めてサメの歯の化石についての科学的な論文が発表されたのは、明治31年(1898)の地質学雑誌第5巻第53号で、「天狗の爪と馬の角」と題して石川県のとある名家に所蔵されている天狗の爪について考察し、それがサメの歯の化石であることを一般に明らかにしたものだったという。これらのことからして、江戸期の加賀で、お守りか嗜好品として天狗の爪を所有していた人はそこそこいたと推定できるのではないか。化石が多く産出する地元地域の人ほど所有する率は高かったと推測できるので、今になって、先祖の遺品の処分などで地元の旧家から今回の標本のような天狗の爪が骨董市場に出てくる必然性は充分にあるといえよう。ただ、広く普及するほどの産出量はなかったであろうし、旧家などに所蔵されていたものがいつの間にか紛失・廃棄されるなど、伝存史料として現代まで保存され続けているケースも少ないと思われ、しかもこの標本のように、いわれの一端を年月入りで記した江戸期の古文書と一緒に市場に出てくるのはかなり珍しいことのようだ。昔から江戸期の地方文書(じかたもんじょ)を扱う店が複数ある東京の神田神保町でも、こうしたものはほとんど流通したことがないといい、化石を販売している老舗の専門店でも入荷することはほぼないらしい。この標本は化石としてよりも、近世の民俗学史料としての価値のほうが高いといえるかも知れない。

亀田清勝や父の治大夫は何者だったのか。この古文書を見る限りではよく分からない。花押については、江戸後期の農民や町民が使っていたイメージはほとんどないが、それは通常、ハンコや爪印が使われる証文や人別帳などの公の文書から受ける印象である。この古文書は家内向けのものであるし、私的に花押を持っている庶民が江戸後期や幕末にまったくいなかったわけではあるまい。治大夫という名からは武士や神職、能楽師などを連想しやすいが、それも何とも言えない。先祖が武士だった庶民なら、先祖から代々花押を受け継いでいたケースも考えられる。ちなみに、文久年間(1861〜64)の初めごろの加賀藩直臣(じきしん)の一覧である『加賀藩組分侍帳』(昭和12年刊)には、亀田という姓の武士は見当たらないが、この資料には陪臣(ばいしん、直臣の臣下)の記載はないので、これだけでは武士の可能性も排除できない。かなり多角的に加賀や大聖寺あたりの市史・人別帳・過去帳など、幕末の石川県域の史料を調べなければ手がかりは掴めないだろう。

亀田清勝や治大夫がこれを本当に天狗の爪だと思っていたかどうかは分からないが、木内石亭は著書の中で、天狗の爪の正体はサメの歯の可能性もあることを指摘していたし、江戸後期は蘭学が飛躍的に発達して西洋医学やコペルニクス地動説が広く紹介されるなど、科学的な探究心が徐々に広がって一般民衆にもさまざまな科学知識が多少とも伝わっていただろう。加賀藩が蘭学者の庇護や育成に力を入れていたという側面もあり、江戸を中心として庶民の識字率も意外と高かったとみられているので、石亭やその他の学者たちの著書がすでに江戸後期の加賀や能登の人たちに読まれていたことも想像に難くない。もしかしたら、幕末期の石川県域では俗信や迷信が少なからず薄れていて、天狗の爪はその名前のみが継承され、この古文書に記されただけだったのかも知れない。そういう意味では、古文書の文面をみる限り、どちらかというと素っ気ないくらいの簡略さで、あまり信仰との関わりは感じられない気がする。しかし一方で、昔からサメの歯の化石が多く採れる静岡県掛川市には、戦時中に弾よけのお守りとして“天狗のお爪”を戦地へ身に着けていったという伝承があるという。地元の小笠山には民話化した古い天狗伝説が今でも残っているので、明治時代に入って全国の修験道が衰退し、西洋古生物学が日本に入って来てからも、お守りとしての信仰心が根強く残っていたということだろう。掛川市では自宅の神棚に天狗の爪を代々まつっている旧家もあるというから、もしかしたらこの標本も、小箱に入れて亀田家の神棚か仏壇に代々置かれ続けていたのかも知れない。いろいろと想像は尽きない。

――――――――

新生代の新第三紀中新世ごろのサメの歯は、多い少ないの地域差はあるが日本各地で産出しており、その正体が分からなかった時代には、天狗の爪や牙、竜の爪、鬼の爪、雷神の爪などと言われていた。現在、岩手県平泉町の中尊寺や、神奈川県藤沢市の遊行寺、愛知県豊川市の松源院、長野県大滝村の御嶽神社をはじめとして、天狗の爪を宝物として保存している寺社が各地にあるという。古来の天狗伝説と結びついて奉納され、信仰の対象とされていたのだろう。亀田家が寺社に関係のある家だった可能性も否定できないが、亀田清勝が加賀の人で標本が石川県産だった可能性は、今のところあくまで確かな根拠の少ない推論に過ぎない。隣接する福井・岐阜・富山、あるいはその他の地域からジャムルKに持ち込まれた可能性も無くはない。亀田清勝がどこの人か分かれば大幅に結論へと近づくのだが、ここではとりあえず、「おそらく能登半島を中心とする北陸層群のどこかで、江戸期の中ごろに採取された標本であろう」、と言うに留めておきたい。ともあれ、江戸期の“天狗の爪”伝説の一端を垣間見るひとつの史料として、この標本と古文書はなかなか興味深い。

(2017年12月9日・記)