近況:2006年11月

ウォークマン思想?

SONYウォークマンWM−E633。

散歩の友としてついこの間まで胸ポケットに収めてWalkingしていた。

星の数ほどあったカセットウォークマンの中でも再生専用のベーシックモデル。特に言うべき特色はない。

まだ使えないことはない。が、さすがに10年選手。走行系にガタが出てキーキーと音を立てる。もはや退役の時だろう。

と、新しい散歩の友を仕入れる必要性が生じた。

が、この間に40年を超えるカセットテープの時代もついに終焉を迎えていた。カセットウォークマンは既に絶滅しており、後継機はもうない。

となると、娘達がかつて使っていたMDウォークマンでも入手するしかないか・・・と思っていたのだが、ある日娘がパソコンを買うというので付いていって選んでやったところ、付いたポイントで娘はこんな変なものを買うのだった。

なんだこりゃ。と最初は思ったのだが・・・、ふ〜む。しばし電気屋などに行かないうちに世の中はすっかり流転し、DATも既になくMDすら終焉に近いようで、今や世界はiPodを中心とするデジタル音楽プレイヤーの時代なのだった。

SONYウォークマンNW−E002。

これもベーシックモデル。が、これで512Mバイトもの大容量メモリを内蔵し、パソコンからUSB経由で音楽を転送すると、こんなメモリースティックの如きウォークマンでCD10枚分位の音楽を持ち運んで聴くことが出来るのであった。さらに必要な電力はUSB経由でパソコンから盗んで蓄電するという寄生虫のようなやつなのだ。

へ〜え・・・、

で、我が散歩の友もこれになってしまった。(^^;

変わって、これはSONYカセットレコーダーTC−D5M。通称“カセットデンスケ”。

懐かしい。(^^)

最初TC−D5として1978年に世に出て、その後メタルテープに対応してこのTC−D5Mとなり、異例の長寿命でつい最近まで現行品だったのだが、去年だろうか、ついにディスコンとなった。

これは多分カセットウォークマンの先祖だ。このご先祖様は全てのカセットウォークマンの歴史を見届けてきたということになる訳だが、ついにこれがディスコンとなると、やはりカセットの時代は終わったのだなぁ・・・と深い感慨が湧いて来る。

これでアナログオーディオの時代は完全に終焉した。ということだ。

代わって世は完全にデジタル。近いうちにはCDも絶滅しネットワークオーディオの時代が到来しそうだ。アンプもパワーアンプまで完全にデジタルアンプ。と、かつて予言されていた近未来の姿が現実になりそうな気配ではないか。

と、ま、それはそうなのだが・・・。そうは言えどもメディアとしてのカセットテープは今しばらくは残るだろうし、このカセットデンスケが手元にあるかぎり、これでまだまだ録音を楽しもうや。(^^)

と思う。のだが、こんなものが我が家にやってきた。(^^;

カセットレコーダーに代わる現代のレコーダー。EDIROLのR−09。

ローランド製。

かつてであればこういうものはSONYから出るものだったと思うのだが、アップルに後れをとり携帯オーディオ分野で完全に覇権を奪われてしまったSONYにはもう無理か。えっ、PCM−D1? あれはちょっとデカすぎるし高すぎてウォークマン思想ではない。

これは、機能的にはTC−D5Mに内蔵マイクが付いたもので、その意味でPCM−D1と同じだが、胸ポケットに入る大きさ、軽さで、コストは1/5以下。

これでPCM16bit44.1kHzのCDクオリティや24bit48kHzというCDクオリティ以上でマイクとLINEから録音することが出来る。記録メディアはSDカード(最大2Gバイト:と思っていたら11月24日付けでシステム・プログラムがVer.1.10にアップデートされSDHC(High Capacity)メモリーカードに対応したので2Gバイトまでという制限がなくなった。)で走行系という機械的に動く部分がないのが正に現代的。

デジタルなので、録音さえしてしまえばパソコン経由でハードディスクに蓄積しようがCD−Rに焼こうが、はたまた上のNW−E002のようなデジタルミュージックプレーヤーにファイル圧縮変換転送して聴こうが自由自在だ。

これ自体小さく軽いので、これに無圧縮のWAV音源を転送して高音質携帯デジタルオーディオプレーヤーとしても使える。必要ならばその場で生録も出来る。という意味では私の新しい散歩の友でもある。(^^)で、折角24bit48kHzというCDクオリティより256倍超も精緻な録音ができるのに、これをわざわざCDクオリティの16bit44.1kHzにデシメーションしてCD−Rに焼くのは面白くない。

ので、DigiOnAudio2。

“CDリッピングから、MP3ジュークボックス、CDライティング、DVD−Audio作成まで!アナログレコードのノイズ除去もできる強力な音楽CD/DVD作成ツール”という謳い文句のDVD−Audioが焼ける国内唯一のソフト。のよう。

WAVは勿論、MACのAIFFフォーマットもmp3もmp3PROもOGGもWMAにも対応しており、量子化ビットもWAVで8/16/24/32(float形式)bit、サンプリングレートもWAVで最大192kHzまでと広範に対応している。

これで、最大24bit192kHzまで可能なDVD−Audioや24bit96kHzまで可能なDVD−Videoに焼こうではないか。

が、ソフトの常。これも決して満点のソフトではない。

まず、対応DVDライティングドライブのリストが2004年6月の段階で停止しており、正式対応のこれらドライブは買おうと思っても既にディスコンで入手できない。駄目な会社だなぁ・・・なのだが、リストにないDVSM-XL516U2でも使えたのだった。

次に、DVD−Rで試したところ、ライティングが終わって最後のファイナライズの段階に至って“内部エラー”とか言ってプログラムが死んでしまうのだった。それまでの時間とDVD−Rはパ〜。・・・空疎だ。orz

が、ネット上でDVD−RWでは上手く行ったという情報を発見したので、DVD−RWで試してみた。・・・上手く行った。(^^)

その後、デジオンのサイトをよく見たら、DigiOnAudio2も対象となっている“DigiOn ライティングモジュール共通アップデータ”というものがあるではないか。ので、ダウンロードしてアップデートしてみたところ、DVD−Rでも問題なくライティングの全作業が終了するようになった。めでたし。めでたし。

う〜む。やはり24bitの広さは伊達ではないわぃ。(^^)

新旧録音機を並べてみる。の図。

(2006年11月26日)

近況:2006年12月

封印された音楽

| コンパクトディスがこの世に現れたのは1982年。もう四半世紀も前のことだ。 この年にはPC−9801も発売されているが、わたくし的には8bitのPC−8001で遊んでいた頃だ。それはZ80のクロック4MHz、メモリは最大拡張して64kバイトだったから、今のパソコンに比べるとクロックは1/1,000、メモリは1/10,000、一度に処理できる数字に至っては1/17,000,000。 と、この間のパソコン等のデジタル機器の進化は果てしがない。 のだが、その頃にCDに閉じこめらた音楽は封印されたまま解放されそうもない。 |

|

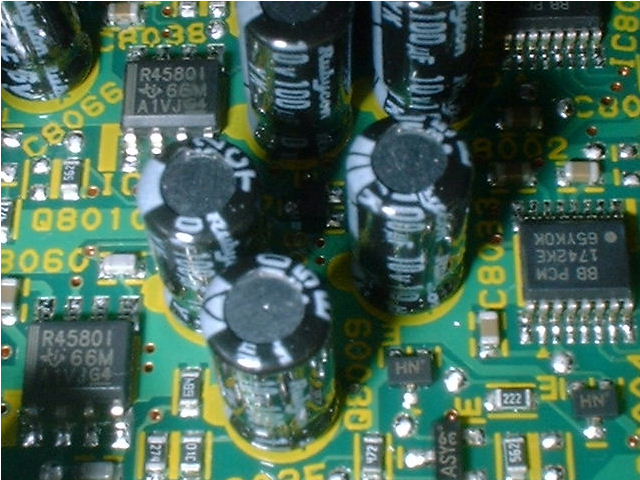

| 右の写真の右の方にあるのはバーブラウン(今はテキサスインスツルメント)製のDAC、PCM1742KE。24−bit、192kHz Sampling Enhanced Multilevel,Delta-Sigma,Audio

DAC。1個数百円?。そして、左にあるのが同じくテキサスインスツルメント製オペアンプRC4580。これは1個数十円?。間にRubycon製のアルミ電解コンデンサーが林立し、ローパスフィルターなどを構成しているようだが、総じて、DACを自作する方から見たら何だかな〜(−−)といったチープな回路構成だろう。し、K式的には卒倒ものか。(^^; が、デジタルは正直。 デジタルデータはいじったところで情報量は増えない。いじって前より情報量が増えたり良くなったりすることはない。かえってデジタルデータはいじればいじるほど悪くなる。のはデジタル画像処理で良く分かる。そういう意味ではCDのオーバーサンプリング等の技法はいかに良さ気でも空しい。デジタル処理で良くするためには、そもそもデジタルに取り込む情報量を上げる以外にない。デジカメではそのために画素数を上げる。 音だってそう。単にダイナミックレンジや周波数帯域の問題ではない。 このチープな回路の音でもそれが実感される。 |

|

変わって、 こちらにはアナログデバイスのAD825、OP42、ナショナルセミコンダクタのLM6172といった、その筋では著名なオペアンプが使われている。 バーブラウン(テキサスインスツルメント)のOPA627というこれまた著名なオペアンプの形番文字も見えるが何故か取り付けられていないようだ。 電解コンはこれもその筋では著名なOSコンのよう。 これならまぁまぁかも。(^^; |

|

(2006年12月10日)

近況:2007年1月

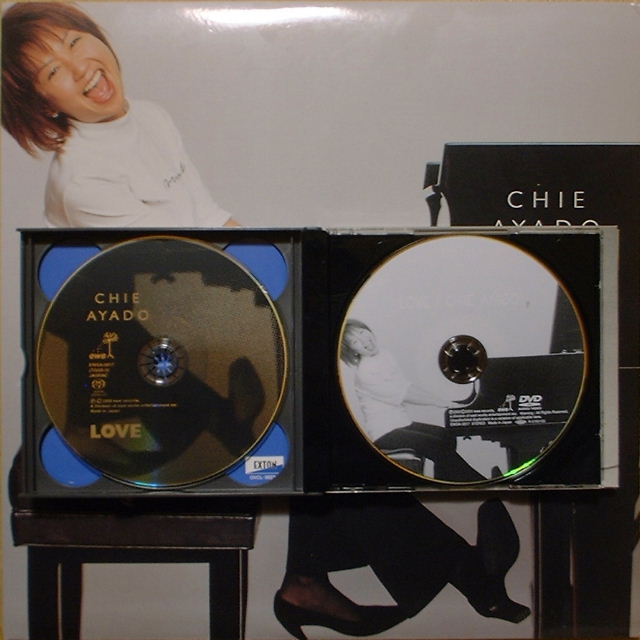

綾戸智絵を三つのフォーマットで

元の録音はデジタルではなく、STUDER A820によるアナログ録音。 したがって、SACDの方はいわゆるDSDマスタリング。SONY AD/DA CONVERTER UNIT K−1326 というやつでDSD変換されているらしい。 DVDの方は、dCS904 A/D CONVERTERで192kHz/24bitのPCMに変換されているよう。ついでにこのDVDの場合、DVD−V用に96kHz/24bitのPCM音声も収録されているので、192kHz/24bitPCMの音と96kHz/24bitPCMの音を聴き比べることが出来る。 ここにさらに通常のCDがあれば、44.1kHz/16bitのPCMの音を加え、現在入手できる全てのフォーマットの音を聴き比べられるところだが、残念ながら今はそのCDを持っていない。 折角だから、この際そのCDを買ってこようかしら。 と言うわけで、試聴記は気が向いたらば次回にでも・・・(爆)(^^; 果たして、これらは後ろにある純アナログのレコードに追いついているのか。 結果や如何に・・・(^^; |

|

(2007年1月21日)

近況:2007年2月

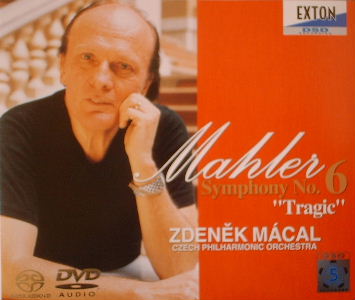

| ・EXTON OVCL−00245 ・マーラー 交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」 ・ズデニェク・マーツァル指揮 チェコ・フィルハーモニック管弦楽団 ・2006年5月4,5日 プラハ「芸術家の家」ドヴォルザーク・ホールでのDSD録音 ・3500円でDSDレコーディングによるマーラー第6番をCDフォーマット(2ch16bit44.1kHz)、SACDフォーマット(2ch&5chSurround)そしてDVD−Aフォーマット(2ch24bit192kHz)で聴くことが出来る、大変ありがたい逸品。 ・苦渋と幸福とのせめぎ合いもついには破綻に終わる。避けられない宿命だ。そんな人間の本質的悲劇性に苦悩しつつも、どこかで救いは得られるのではないか、それを人間は強く希求すべきではないか。それこそが生きる意味である。絶望の淵にあっても、力強く戦え!! というマーラーの叫び。終楽章の最後の最後。まだ分からないのかっ!と叩きつけられる強烈な鞭に打ちのめされて痺れた・・・泣けた・・・。 ・これは、演奏も素晴らしいが音も素晴らしく、SACDやDVD−Aという高音質メディアの良さを実感できる録音だ。SACDやDVD−A(2ch24bit192kHz)で聴くと、正に演奏会場に居るような錯覚すら覚える。我が家のさもない和室の安物のスピーカーで聴いているのに、楽器の音色はもとより、オーケストラの響き、広がり、客席から舞台までの距離感、会場の空気感、そういうところに違和感を感じない、その意味で実にストレスのない音空間が展開される。 ・音数はSACDの方が多い感じがするが、DVD−Aの方が空間がクリアで個々の音の実在感が高いような気がするのだが気のせいか。もともと録音自体は1ビットΔΣのDSDで、DVD−Aの方はそれがディスクになる段階でPCMに変換されているのだが、DSD(SACD)の方だって我がプレーヤーにおいてはそれをPCMに変換してからDA変換するのだから。 ・CDは悪いわけではない。が、聴き比べればやはり音色や空間に違和感を感じてしまう。音は平板で高域でしゃくれた感じが否めず、空間の空気感も希薄になってしまう。のはCDフォーマットの限界だ。 |

|

(2007年2月10日)

近況:2009年5月

| ・愛用しているゼンハイザーのHD600も最早10年目に突入だ。(^^) ・このヘッドフォンの唯一の欠点は、純正ケーブルが弱くて耳元のコネクターのところで簡単に断線してしまうことだ。私も既にこのためにケーブルを数回交換している。あとは勿論消耗品のイヤーパッドは数年でへたってしまうので交換してある。 ・で、まだまだ我が音楽の友として活躍してもらおうと思っているHD600なのだが、最早10年でもあるし、この際もうひとつぐらい新たなヘッドフォンを手に入れてみようかなぁ。。。という気になったのだった。(^^; ・というわけで、ある日某大衆家電量販店に出かけてみた。 ・最近のipod人気のせいか、携帯文化のせいか、イヤホンから高級ヘッドフォンまでずらりと揃っているではないか。しかもそれだけではなく、数万円から数十万円もする高級ヘッドフォンが自由に試聴できるのだった。国産ではやはりオーディオテクニカ、ソニー、それにデノン、ビクターあたり。海外製もゼンハイザーのみならず、AKG、ベイヤー、KOSS、さらにはULTRASONEとかいう新顔まで揃っている。ので、遠慮なくあれこれ次から次へと試聴。 ・国産高級ヘッドフォンはハウジングに木を使うのがトレンドのようだ。外見は素晴らしく立派だ。これに対して海外高級ヘッドフォンの方は見た目が付いている値札からするとややみすぼらしい。質実剛健と言うべきか、輸入代理店が儲けているというべきか。が、音は外見ではない。国産も真面目な音がする立派なものなのだが、やはりヨーロッパ製、たとえばベイヤーのDT880あたりの方が音楽を楽しく聴かせてくれる。 ・しかしながら、結論としては国産にすることにした。国産でありながらハウジングは虫かごのようなプラスティックで全く玄人ごのみの質実剛健なつくり。 ・その名はSTAX。 ・数ある内外ヘッドフォンだが、実際聴いてしまうとSTAXはやはり異次元。他は全てダイナミック型なのに対して、唯一STAXだけがコンデンサー型。やはりそこにはダイナミック型では得られないものがある。実際のところHD600との差は僅かだと思うのだが、その差は決定的でもある。 ・コンデンサー型(要するにスタックスのヘッドフォン)は美しく繊細だが、力感やダイナミックさに欠ける。と言うのが世の大方の評価のようだ。貧血な音という人もある。また、ソースのアラも隠して美しく聴かせるという評価もある。 ・が、私の印象は多少異なる。 ・確かに繊細で美しい。が、それは微細な音まで潰れずに再生されているが故だ。美しい楽器の音がソースのとおりに美しく再生されるだけだ。すなわちソースを正確に再生する能力は比類なくあまりにリアル。だからソースの音が良ければ良いほど聴き惚れる音になる。これはダイヤフラムの超軽量さがなせる技だろう。一方、録音の良くないソースは決して美音にはならない。単純にひどい音がそのままひどい音で出てくる。 ・では、貧血な音、すなわちエネルギーが付いてこない音か?と言うとそうでもないなぁ。。。これだけソースを正確に再生するのにエネルギーが付いてこないということはそもそもあり得ない。と思うし、実際十分にエネルギッシュに聞こえる。多分、そう感じるのはダイナミック型ヘッドフォンやオーディオ装置の過剰な演出に慣れているせいではないだろうか。 ・ただし、最大出力音圧レベルが最近のダイナミック型ヘッドフォンのように大きくないことは確かなので、大音量に慣れている人はそもそも音量的に不満を覚えるかもしれない。 ・とは言え、これを聴いた後に改めてHD600を聴くと、HD600が随分とドンシャリに聞こえる。。。(爆) のだが、たとえば女性ボーカルなどに色っぽい肉感が感じられたり、響きに華やかさを感じたりして、う〜ん、これも悪くないなぁ。。。と思うところをみると、世の大方の評価もあながち間違ってはいないのかも知れない。(^^; ・さて、コンデンサー型は専用のドライバーユニット(ドライブアンプ)が必要だ。 ・いずれ自作も考えられないことはないが、先ずは純正でいく。で、純正にもハイブリッド真空管式と純半導体式がある。が、あえて純半導体式にした。のは、音的な選択。(勿論値段もある(爆))。私の聴く限りこちらの方がバーサタイルだと思う。 ・その回路は正確には分からないが、概略推定下図のようになっているようだ。 ・初段は2SJ74(かな?実際のところは不明)による差動アンプ。2段目は定電流回路のアクティブロードによるエミッタ共通回路。差動ではなくそれぞれシングル動作。定電流回路で動作点が縛られ初段からバランスドライブされるので敢えて差動にする必要はないということか。そして終段は定電流負荷を有するエミッタフォロア。明快で単純なDCアンプである。 ・これなら自分でも作れそうだ。が、電源電圧が±400V程度と真空管アンプ並以上の高電圧であり、手を出さない方が吉か。(爆) |

|

(2009年5月8日)

近況:2011年1月

| ・寒い。去年の酷暑の反動かこの冬はなかなかに寒い。 ・こんなときはウサギ小屋のはずれの我が小部屋を暖めて音楽を聴くのが吉である。のでそうしている。 ・で、こうして並んでいる機器を眺めると、この一年で大分様変わりした感じがする。バッテリー電源化のおかげでパワーアンプが小さくなりこざっぱりしたことに加えて、ご多分に漏れず、すっかりPCオーディオなのである。 |

|

| ・これらで、LAN上のNAS内に置いた音源を無線LAN経由のパソコンで再生し、そのUSBからDAC→No−168製作記番外のCDラインアンプ兼ヘッドフォンアンプ→バッテリードライブ不完全対称型パワーアンプという経路で、インターネット上で入手した96kHz/24bit等のハイレゾ音源や、CDからリッピングした音源を聴いている。 ・また、かつてほんの少し集めたDVD-Audioディスクに閉じ込められていた192kHz/24bitの音源も、foober2000やDVDAexplorerが192kHz/24bitのWAVファイル等としてサルベージしてくれるのでそうしてある。インターネット上で入手出来る音源の主流は今のところ96kHz/24bitなので、これらは現段階では数少ない192kHz/24bitの音源となっている。 ・この機器構成で音源データ転送・再生に当たっての速度のボトルネックは300Mbpsの無線LAN速度であるが、192kHz/24bitWAVファイルの音源データの転送でも何も問題はないので、これで十分のようだ。無線LAN速度が54Mbpsだとさすがに転送速度が間に合わず音が途切れる。 ・それらの音源を再生するソフトはいくつかあるが、近頃はHQplayerで聴いている。動作は非常に安定しているし、これは再生ソフト自体でアップサンプリングやデジタルフィルター処理までやってしまうというものらしく、DDコンバーターやDAC側さえ対応していれば352.8kHzや384kHz(最高768kHz?)にアップサンプリングした信号をUSBから出力する。その意味や効果との関係については余り知識はないが、まぁ、難しいことは抜きにして出てくる音は良い音である。美しく微細かつ立体的で艶めかしいほどに生々しい。 ・と言うわけで、PCオーディオ。CDプレーヤーを不要にする勢いだが、このままデジタル化を進めるとUSB入力デジタルパワーアンプの導入ということになってしまうのかも知れない。で、そうするとK式は何も無くなってしまうので、いつの日かK式で出して欲しいものだ。が、ありえないだろうか。 |

|

| ・とは言っても、これをなくすつもりはない。 ・MCイコライザーへのAOC導入&カップリングコンデンサーレス化は、アナログレコードの再生の次元を究極まで引き上げたのではなかろうか。結果、デジタルのハイビット・ハイサンプリングも良いが、その方向で得られる音は既にここにある。と言った感じさえする。 |

(2011年1月17日&29日)

近況:2011年11月

| ・Fireface UC。 ・多数のADコンバーターとDAコンバーターを内蔵するオーディオインターフェイス。 ・Made in GERMANYだが、内部のAD、DAコンバーターICは旭化成エレクトロニクス製のAK4620Bだ。24bit/192kHzまで対応している。 ・オーディオインターフェイス故、右下の付属のソフトTotalMix FXで、多数の入力(アナログ&デジタル)を多数の出力(アナログ&デジタル)に好きなように、USBで繋いだパソコン上で自由自在に操れる。要するに小さなミキサー卓なのだ。が、その処理は本体内部のDSPで42bitで行われるので、パソコンのCPUに負荷はない。 ・デジタル系の入力にはSPDIFもUSBもあるので、普通のDACにもなり、USB DACにもなる。USB入力をSPDIFにルーティングすればSPDIF信号として出力される。すなわちD/Dコンバーターにもなる。 ・USB接続するパソコンとの音楽データのやりとりは、付属のASIOが標準だが、WASAPIも使用可能だ。Macにも対応しているが、Macを持っていないので詳細は知らない。 ・多数の入出力チャンネルを自由にルーティングできるので、例えば5.1ch等のマルチチャンネルのデジタル音源もこれ一台でDA変換してアンプに渡せば簡単にサラウンド再生環境が作れる。 ・まぁ、我が家にはマルチチャンネルサラウンドをするほどの立派な部屋はないので、フロントセンター信号と低音信号をフロント左右に振り分けて4チャンネルサラウンドで聴くというのが関の山だ。と言う意味では宝の持ち腐れだが、マイク入力もあり、付属のソフトDIGICheck―Global Recordで録音もごく簡単であるなど、やろうと思えば何でも出来る非常に便利な機器だ。 ・そこで、レコードもNo−215で最早これ以上良くなることもあるまいという気がする今日この頃、これでレコードをデジタル化してパソコンに取り込み、それをまたこれでプレイバックして聴いてみた。 ・ふ〜む。レコード直の再生と殆ど違いを感じない。。。 ・駄耳のせいだろうか。(爆) ・レコードは毎回ターンテーブルに載せ、その都度カートリッジが発電する新鮮な音で聴くのが一番良い。そういう美学を持ち続けるつもりだったのだが、この音ならレコード音源もデジタルアーカイブ化してPCオーディオで聴くのもいいかなぁ。。。と思い始めた。 ・のは、下の再生ソフトとの組み合わせでの音なのだが、分厚く豊かな中低域にクリアな中高域。至極アコースティックな音がする。音場の透明感、立体感もなかなかで、臨場感、実在感にぞくっとするレベルである。勿論世の中にはもっと良い音のするものもあるだろうが、上を見ればきりがない。駄耳の私にはこの辺で十分だろう。これ以上はもうぞくぞくっと鳥肌が立つレベルぐらいかな。 ・と言うわけで、総じてその機能、性能、音からすればコストパフォーマンスは最高。これ一台あれば他にADコンバーターもDAコンバーターもいらない。 |

|

|

|

||

| ・J.RiverのMedia Center。 ・メディアセンターソフトだから音楽だけでなくイメージもビデオも扱えるが、私としては右のようにiTunesのような感じでNASにある音楽ファイルをグラフィカルに整理し良い音で再生するものとして使用している。Wi-Fi経由でスマートフォンからのリモートコントロールにも対応しているのでとても楽。 ・WASAPIにもASIOにもKernel Streamingにも対応しているし、WAV、Flac等のPCM系のみならず、dsf、dff等のDSD系の音源ファイルにも対応している。内部処理は64bitで、192kHzまでのアップサンプリングもダウンサンプリングも、64bitまでのビット深度の変更も自由自在。だが、勿論データを受け取るDAC側の対応範囲内でとなる。 ・DSD系の音源はPCM変換しての再生だが、その再生音の良さにはびっくりする。気配を感じるというやつだ。この再生ソフトの音が良いのか、そもそもDSDが音の良いものなのか、たまたま良い録音のものを聴いただけなのかは不明。 ・また、2チャンネル信号をリアサラウンドを加えた4チャンネル信号などマルチチャンネルとして出力するといったことや、信号のイコライズ等も自在だが、私としてはこれらの機能は、4チャンネルにしてFireface経由でサラウンドで聴くぐらいしか使わない。 ・その昔、再生ソフトはCPUに音楽再生機能以外の部分で極力負荷を掛けないものが良いとか、音楽再生中はパソコンの余計な機能は極力切ってCPUを音楽再生に専念させないと音が悪くなる、とかいうのが通説だったが、それはもう過去のもののようだ。普通にCore i7等を搭載する今時のパソコンではこういうグラフィカルな再生ソフトを動かしながら同時にブラウザ等各種ソフトを同時に動かしたところで音が悪くなったり途切れたりなどしない。 |

|

|

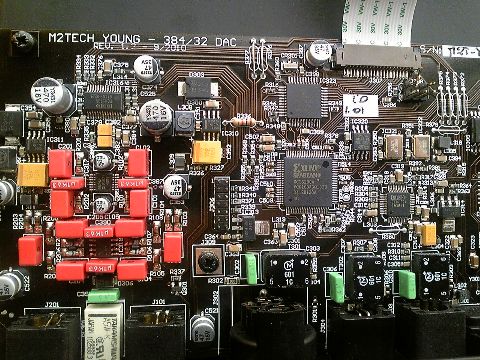

| ・他にADコンバーターもDAコンバーターもいらない。と言ったにもかかわらず、 ・M2TECH YOUNG。 ・Made in ITALYのUSB DACである。内部基板上に“384/32 DAC”という印刷が見えるとおり、32bit/384kHzのPCMデータに対応している珍しいDACだ。入力としてはSPDIFもあるが、こちらは24bit/192kHzが限界になる。 ・DAC ICはTI社製PCM1795。写真左上の方に見える。PCM1795は32bit/192kHzが上限のはずだが、PCM1795をNOSモードで使用すると768kHzまでの信号入力が可能であることから、内蔵オーバーサンプリングフィルタを使わずに、外部のFPGAにオーバーサンプリングフィルタを実装する構成で32bit/384kHzの信号に対応しているらしい。 ・が、世の中に32bit/384kHzの音源はない。し、32bit/384kHにbit深度拡張&アップサンプリングして出力することが出来る再生ソフトもHQPlayerぐらいしか知らない。し、そもそもデジタルデータをbit深度拡張、アップサンプリングしたところで元の情報量が増えるわけでもなく音が良くなる訳がない。というのも理屈である。 ・が、HQPlayerが出力する32bit/384kHzのWAV音源をこれで聴くとなかなかに良い音がするのだった。(爆) ・FirefaceのDIGICheck―Global Recordで24bit/192kHzで録音したレコード音源をHQPlayerで32bit/384kHzにbit深度拡張&アップサンプリングしてUSBからYOUNGに渡してDA変換した音は、まさにNo−215イコライザーで聴くレコードの音そのものだわぃ。(^^) |

|

|

| ・海外製品ばかりでは面白くない。ので、CAPRICE。Made in JAPAN。 ・USB入力はない。が、LINE入力があり、プリアンプとしても使える。DAC ICはアメリカESSテクノロジー社製のES9018で、右下の写真では中央、右上の写真では左の中央やや下に見える。さらに、ES9018の右上に見える96MHzの超低ジッターバイポーラ・クロック、その上方赤色の抵抗に囲まれている小さな基板に表面実装素子で組まれた自社製ディスクリートオペアンプ、さらに右上写真上の際に4枚写っている自社製ローインピーダンス・ローノイズ3端子レギュレータなどなど、こだわり満載の機器だ。 ・最大のこだわりは、ES9018というDAC ICがPLLのバンド幅を多様に設定できることを利用し、そのバンド幅をLowestと称する世間標準の16分の1の幅に設定し、超低ジッターバイポーラ・クロックの採用と併せて、低ジッターによる高音質化を徹底して訴求していることである。そういえばFirefaceでも“SteadyClock技術による高度なジッター抑制で驚くべき音質を保証”とうたわれている。ジッター抑制=低ジッター化は高音質化のキーポイントのようだ。 ・「ジッターが少なくなると音はどう変化するかについて一言でいえば。砂漠がオアシスになるといえば分かり易いでしょうか?ジッターが多いと大げさにいえばザラザラした砂のような質感を伴った音質になります。ヴァイオリンはがりがりジャリジャリととげとげしく、ソプラノはカゼをひいてヒステリーぽい感じになります。低音はごつごつした感じで、空間も狭いので臨場感は乏しくなります。とにかく音楽が攻撃的にシフトしがちです。ジッターが減るにつれ、砂の粒子が微細になり、さらに減ると、潤いが出てきて、滑らかで優しい音が出始めます。究極は水と緑に囲まれたオアシス空間のようになり、澄んで細部までが鮮明になります。低音はごつごつした感じから、深々とした雄大な感じになり、空間も広がります。最も重要なことは、音楽的なニュアンスが豊かになり、素っ気なさが薄れることです。」と説明されている。 ・これだけ具体的だと音のイメージがよく分かるが、駄耳の私も分かるだろうか?(爆) でもジッターが多い場合の砂漠のイメージのような音の出るDACなんか聴いたことがないなぁ。。。少なくともFirefaceやYoungからはそんな音はしない。”大げさにいえば”とあり、すなわち誇張した表現なので、要はより生々しく実在的になるということか。 ・早速Firefaceで24bit/192kHzで録音したレコード音源を聴いてみる。SPDIF入力となるのでYOUNGのように32bit/384kHzにして入力することはできない。I2Sバージョンに改造すればそれに周辺機器の追加改造で入力が可能になるようだが、それをやるのは技術的な敷居が高い。ので、M2TECH HIFACE経由の24bit/192kHz入力である。 ・う〜ん、YOUNGと余り変わらないような。。。と、色々聴き比べてみるとCAPRICEも良いのだが、HQPlayerで32bit/384kHzで聴くYOUNGも良いのである。もしかすると、余り違いが分からないのは私の耳のジッター耐性が高いのかな。(爆) なお、本体底面にVer2.0という紙が貼ってある。また、メーカーHPにある内部写真と比べると部品配置にも多少の違いがあるので基板をよく見るとCAPRICE_02 2011と印刷してある。が故か我がパソコンからHifaceやFireface経由で24bit/192kHz音源を再生してもLowest設定で特に問題はない。正確には電源ONから3分程のウォームアップ中にPLLのロック外れによる音の途切れが数回プチッと発生する。また、ウォームアップ後でも新たにD/Dコンバーターを接続した直後の1分程度の間にもロック外れによる音の途切れがプチッと発生する。が、その後は全く安定なのでこの程度なら許容範囲。なので、常にLowest設定で聴いている。 ・可能ならいずれI2Sバージョンに変更して32bit/384kHzを聴いてみたいところだが、この駄耳では馬の耳に念仏か。(爆) |

||

| ・私の作ったNo−196もどき。 ・残念ながらCAPRICEにかなり敵わない。 |

|

|

| ・と、以上は駄耳のたわごと。信じてはいけない。 |

|

|

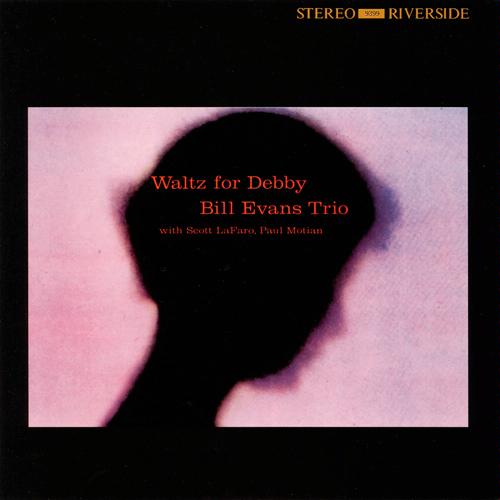

| ・Waltz for Debby(24bit/192kHz) ・Porgy(I Loves you Porgy) ・Waltz for Debby(take 1) ・Detour Ahead(teke 1) ・My Romance(teke 2) |

|

|

(2011年11月3日)

近況:2011年11月その2

| ・PS3。初期型CECHB00。 ・案外スーパーなコンピューターである。当時、「売れば売るほど損をする」と報道されていたような記憶があるが、それも分かる代物だ。 ・で、初期型のPS3はSACDの再生も可能である。 ・が、これでSACDを聴こうというわけではない。 ・近頃、このSACDの再生が可能な初期型PS3で、かつ、そのファームウェアが3.55以下のものに限り、SACDのディスクに閉じ込められているDSDの音楽データをサルベージして取り出すことが可能となったらしいのである。 ・詳しくはここだが、早速、隅々まで参照してやってみる。 ・ちょっと思い通りには行かないが、こういうものは自己責任である。失敗しても、上手くいかなくても誰にも文句は言えない。リスクは全て引き受けなければならない。 ・が、結果、な〜んと!サルベージ出来た。\(^^)/ ・2チャネル音源は勿論、5.1ch等のマルチチャンネル音源も取り出せる。サルベージ後の音源ファイルは指定により、dff、dsfのほかISOも選べる。なかなかにタレントだ。 ・良かった。これで、SACDの円盤の中に閉じ込められ円盤の寿命とともに消え去る運命だった高音質音源が、我が家のPCオーディオの音源として生き返る。(^^) |

|

| ・我が家のPCオーディオのDSD音源一挙増加。(^^) |

|

(2011年11月12日)

近況:2013年8月

| ・近頃の夏は尋常でない。 ・とてもオーディオどころではない。 ・が、一部屋ばかりエアコンを効かせて、ヘッドフォンで音楽を聴こうか。 |

|

| ・情報量が多く正確だということはこういうことなのかと得心する。 ・まるで別物のようだ。 ・しなやかで伸びやかで空間が澄み渡っている。 ・この感覚はシステムを電流伝送化した時に似ている。 ・心が蘇る。 |

|

(2013年8月17日)

近況:2013年10月(秋の夜長にSTAX)

| ・凶暴な暑さの夏がようやく去り、モクセイの香り漂う秋となった。 ・特に興味のわく記事もないので、秋の夜長は、虫の音を楽しみ、月を愛で、静かにヘッドフォンで音楽に浸る。 ・至福の時間だ。 |

|

|

|

・ATH−A900 |

|

|

|

・HD 600 ・HD 650の前身。入手した時には6〜7万円ぐらいしたような記憶があるが今となっては明確ではない。入手してから15年にもなろうとしているので音も大分くたびれているかも知れない。という前提で。 ・ATH−A900に比較すれば、こちらが遥かに高品質だ。ガツンと来るような低域のエネルギー感は密閉型のATH−900のようにはないが、レンジは極低域まで伸びており、柔らかく質の良い低音である。中高域も誇張感がなく自然に伸びており分解能も十分にあり、華やかさ、美しさを十分に表現する。 |

|

|

|

・SR−404(SS1−3912)

|

|

|

|

|

|

|

・SR−404 Limited(SSL−0428) ・SR−404との違いは、ケーブルがSR−404のPC−OCC導体に対してLimitedは銀メッキハイブリッド導体(中芯線に6N・Cu高純度軟銅線、その外周に銀メッキ軟銅線を6本配置)であることと、イヤーパッドが高透湿性高級人工皮革に対して本革(羊皮)であること。 ・その音はSR−404と大きな違いはないが、比較してしまうとSR−404よりレンジが上下に拡大しており、高域はより明快で艶やかな音に、低域はより音階が明確でダンピングの聴いた音となっている。全体的に透明度が上がってより晴れやかに聴こえる。 |

|

|

|

|

|

|

・SR−507(SE1−2356) ・十年振りのフルモデルチェンジにより、SR−Λシリーズ共通で、振動膜を新素材の薄膜としてこれを剛性の高い樹脂ケースでパッケージ化した新サウンド・エレメントを採用した現行機。 ・この新しいサウンド・エレメントについては、カタログで「音の濁りが減少し、より明確な定位感を向上させることができ、さらに、重厚で張りのある豊かな低音、そして繊細な高音の音質を両立することができた」とSTAXが謳うとおりの効果が出ている。と言って、そういうことがSR−404では出来ていなかったのかというと、そんなことはなくて、そのレベルがより高度になったものだ。 |

|

|

|

|

|

|

・SR−009(SZ9−2079) ・アークアッセイは専用だが基本的にSR−507のものと同じ、ケースホルダーもアルミ切削の専用品だが、本体との結合部分が可動式金属製コネクタで固定されているのはSR−507に同じ、また、ケーブルは銀メッキハイブリッド導体でSR−507と同じもの。イヤーパッドはSR−507と同じく本革(羊皮)製と、見た目は大分違うが、虫かご以外の部分はSR−507と同じと言って良いぐらいに共通している。 ・しかしながら、これを聴いた後においても、これがないとなれば、私としてはSR−507やSR−404 Limited、あるいはSR−404の音で十分〜かなり満足であるということも告白せねばなるまい。すなわち、その差は駄耳の私には僅かなものとも言えるのである。 |

|

|

|

|

|

| ・天は高くなった。 ・が、裏山の木々は去って行った夏を惜しむかのようになお青々としている。 |

|

|

(2013年10月13日)

近況:2013年11月

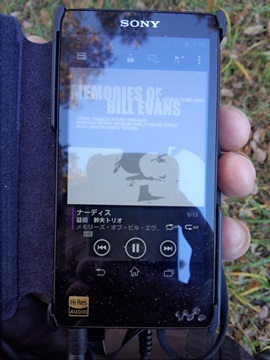

| ・裏山の秋も深まった。 ・散策には最高の季節。 ・自然の息吹を全身に感じながら大地を踏みしめる。 |

|

|

| ・宇宙の胎動は五感の全てで受け取るものなので、その際わざわざ耳を塞いで音楽を聴くなどはしたくない。 ・が、時には自然の中で音楽を聴きたくなることもある。 ・ので、お散歩セット。 ・余計なことだが、No−229もモバイル型と言うならこの程度になって欲しい。 |

|

|

| ・プレイヤー。 ・今時のウォークマンは192kHz/24bitの音楽ファイルも再生出来る。 ・ハイレゾであれば音が良いというものではないが、これは音も案外悪くない。 |

|

|

| ・ポタアン。 ・単三型充電式電池2本の2.4Vから580Vのプロバイアス電圧と、230Vr.m.s.の最大出力電圧を作り出す。 ・どうやって作り出すのだろう? |

|

|

| ・カナル型イヤフォン(イヤースピーカー)。 ・一般的なカナル型イヤフォンに比較すると外形が大きく、こんなもの耳穴に入るのかいな?といった感じだが、実際装着は他のカナル型イヤフォンと同等でぴったりと耳穴に収まる。私の場合耳穴の適合性が良いのか、付属のオーバーヘッドアークは不要だし、耳穴が痛くなることもない。 ・音はSTAXの据え置き型のヘッドフォン(イヤースピーカー)と比較すれば劣るが、イヤフォンでこれ以上の音がするものはない。 ・これで聴く音楽はとても自然で、まるで目の前の自然の中で演奏しているようだ。 |

|

|

| ・色付きクライマックス。 ・ほどなく冬。 |

|

|

2013年11月28日

近況:2017年6月

| ・なんと、タイムマシンレコードからDC録音第二弾。 ・金田先生製作のMJ2016年2月号、3月号掲載「バランス電流伝送DC録音システム」(SHOEPS MK2 使用)A−B stereo 方式(無指向性ペアマイクのみ)で収録。 |

|

| ・う〜ん、凄くgoodですな。(^^) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2017年6月17日

近況:2017年7月

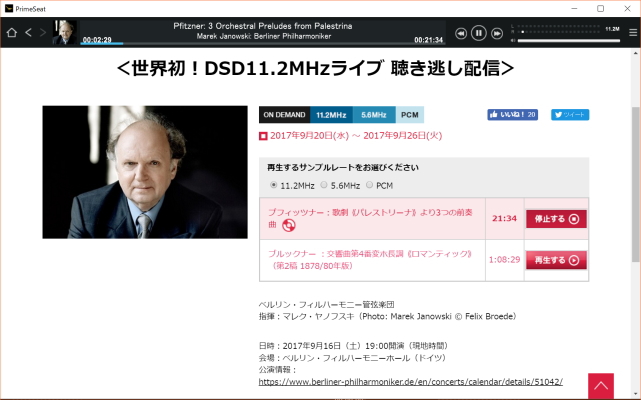

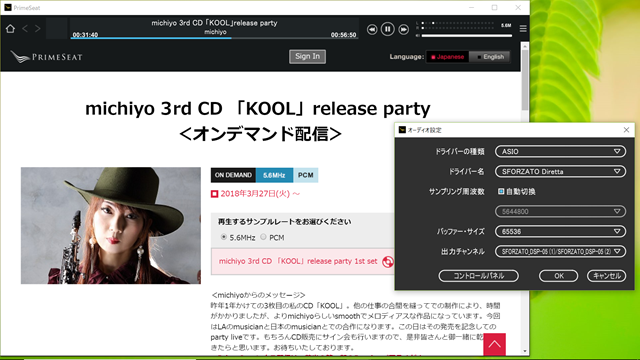

| ・これは凄い。 ・Net Audio 27で知った。 ・(株)インターネットイニシアティブのプライムシート(PrimeSeat)で、DSD11.2MHzのオンデマンドストリーミング配信を行っている。 ・しかも現在期間限定で無料。 ・DSD11.2MHzのみならず、DSD5.6MHzとPCM96kHz/24bitでも配信している。 ・これは凄い。 ・素晴らしい。 |

|

|

|

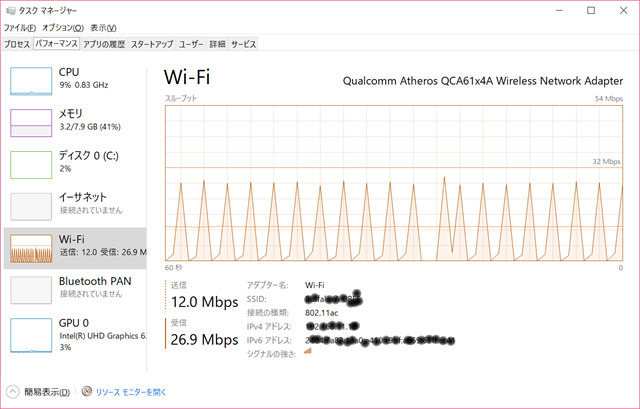

| ・が、DSD11.2MHzでは黙って23Mbps以上のネット速度が必要。 ・なので、我が家の環境では夜のネットが混雑する時間帯には音が途切れてしまう。 ・のが残念。 ・で、右は、Wi−Fiでネットに繋がっている我がノートPCの混雑時間帯外における11.2MHzストリーミング再生中のパフォーマンス。 ・スループット図中央に32Mbpsの横線が出ているが、この状態で音の途切れは皆無だ。 ・DACのバッファも最大。 |

|

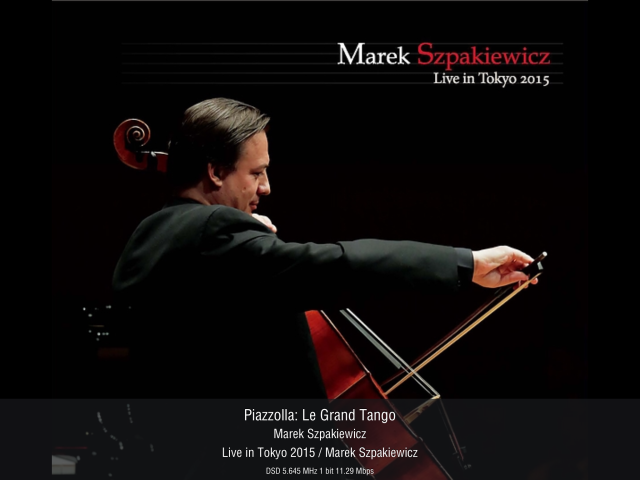

| ・有料分にも手を出してみた。 ・東京、南青山のジャズクラブ・BODY&SOUL(行ったこともないな(^^;)でのライブ収録。 ・DSD5.6MHzでの配信。 |

|

|

|

| ・2,000円のコースで、11月30日までだが、7つのグループ(バンド)で14時間分もある。 ・場にタイムスリップするね。 ・いいわぁ〜(^^) |

|

|

|

|

|

| |

|

2017年7月20日

近況:2017年8月

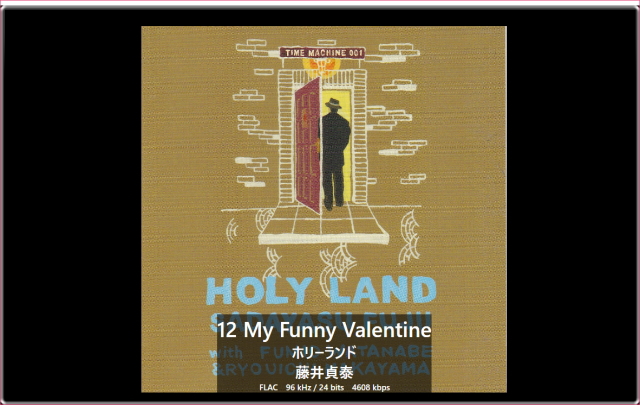

| ・久しぶりにDC録音第二弾が出た。 ・ので、7年前のDC録音第一弾、ホリーランドを聴く。 ・DC録音システムについては、ワンポイントオフマイク録音なのに、オンマイク以上にオンに録れると先生が喧伝されていた。し、下のDC録音デモ音源を聴いていたので、最初、これを聴いて非常にびっくりした。 ・ピアノトリオだから、そのDC録音のデモ音源のピアノトリオの様な収録だと思っていたところ、これが全く違って、まるでホールでのクラシック録音の様な距離感で録られている。 ・ので、なんと、オフではないか。と。 ・写真で見ると、マイクは演奏者から数メートルの地点だと思うのだが、まるでホールでステージから30〜50m位離れた椅子で聴いている感じだ。 ・その距離感の割にはドラムスを中心にパルシブに鮮明に捉えられているから、その点ではまさにDC録音なのだろう。 ・が、ピアノやMARIさんの声の距離感に違和感を感じて、これを初めて聴いた当時、自分は難聴録音に毒されて、DC録音を聴く耳を持っていない、と告白した。 ・が、音場をそのままに捉えるというDC録音としては、これが本当なのかな。 ・クラシック的空間感のあるジャズピアノトリオ録音。 |

|

|

|

| ・2009年10月17日(土)に行われたDCアンプ試聴会でのDC録音のデモ音源。 ・これもワンポイント録音だと思うが、同じくDC録音でもこちらはとてもオンマイク。 ・バランス良くパルシブに美しくピアノが捉えられている。鉄腕アトムでは子供の咳払いがとってもリアルだ。 ・バートシーガートリオも、ピアノを中心にドラムス、ベースがバランスよく録られて、音は実に鮮明だ。空間の感じもいいね。マイクの位置が適切なのかな。 ・バッハの無伴奏チェロソナタは、チェロがとても緻密に録られている一方、ホールの空間感、距離感が良く捉えられ、DC録音らしさが良く出ている。 ・総じてとても良い。 |

|

|

|

| ・で、DC録音第二弾。 ・これは、上のDC録音デモ音源のピアノトリオの収録に近い。 ・DC録音第一弾とは異なるが、まぁ、第一弾が特異だったということか。 ・最新の電流伝送DC録音システムの音。 ・一番鮮明かな。 |

|

| ・PrimeSeatについては、やはり夜にゆっくり聴きたい。 ・ので、ネット環境の改善を模索してみた。 ・結果、ネットが混雑する夜の時間帯でもDSD11.2MHzを安定して受信できるようになり、音が途切れることがなくなった。 ・良かった。(^^) ・右はDSD11.2MHz受信中のWi−Fiスループット。間欠的にピーク46Mbps程度の三角波の連続のようになる。DAC側バッファにバッファリングしながら受信しているからこういう間欠受信になるのかな。DSD5.6MHzであればこれがピーク23Mbbs程度になる。ネット速度がそれ以上可能でも必要以上の速度にはならない。 ・逆にネット速度がそれ以下であると音の途絶が発生するのだが、これが発生しなくなったのだ。 ・まぁ、ネットは混雑する一方だろうから、これでいつまで大丈夫かは分からないけどね。 |

|

| ・あぁ、良い。(^^) |

|

| ・只今、DSD5.6MHzでストリーミング配信中(放送中)の「BODY&SOULーA

Wonderful Jazzy Night」を聴取中。 ・無料。 ・聴かなきゃ損だわ。(^^) |

|

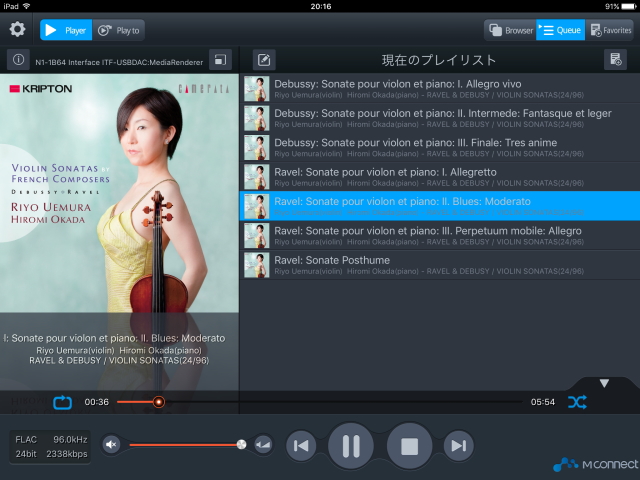

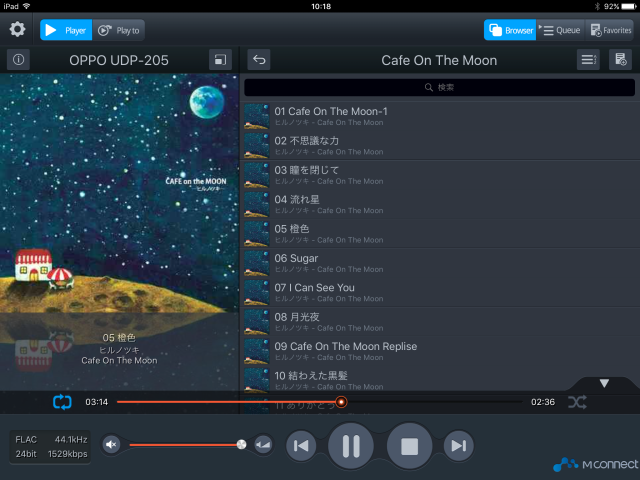

| ・4KUHDBDプレーヤー。 ・7.1chアナログマルチ音声出力も出来るユニバーサルプレーヤーなのだが、オーディオ的にはUSB−DACにもなりメディアレンダラーにもなる。 ・しかもアナログ出力はES9038PROを搭載し音も最高レベルだ。 ・Wi−Fi付き(国産機の様な武骨な外部アンテナなし)でネット接続も簡単。 ・ただし、ネットワークメディアレンダラー動作の際は、専用のMediaControlと汎用のMCONNECTでコントロール出来るが、もともと他機専用のKinsky、LUMIN(Sound Stream、HR Streamer)では認識もされず不可。 ・こんなものが現れたのでは国産は真っ青。追っつかないね。 |

|

|

|

|

|

|

2017年8月6日

|

|

|

近況:2018年7月

| ・昨日、SFORZATOの小俣さんからファームウェアアップデートのお知らせが届いた。 ・「今回のアップデートでは、バグフィックスによる安定性の向上とともに、LAN DAC機能、(開発途中ですが)AirPlay互換機能の搭載と、オーバーサンプリングをオフする機能とを搭載しました。」とのこと。 ・他にRoonにも対応したのだが、注目したのが「LAN DAC」機能。 ・驚いた。私のSFORZATOは既に旧型となった一番安い奴で勿論USB DAC機能は搭載されていないのだが、このLAN DAC機能を使うと、右の通り、PRIMESEATでも出力先をSFORZATOに設定出来、我が家の無線LAN環境経由でSFORZATOから素晴らしい音で再生されるのであった。 ・びっくりした。Σ(・□・;) ・こんなことが出来るようになるとは。 ・これでは我がUSB DAC D−1は不要品に? |

|

・が、私が知らないだけで、今どきのネットワークプレーヤーは皆こんな機能があるのかな? (*その後サーチして分かった。Roonも独自プロトコルによるLAN DACなのね。Direttaも独自プロトコルによるLAN DACだ。凄いね。) ・なお、サンプリング周波数が高くなるほどにNET速度が必要で、不足するとバッファが間に合わず音が途切れるのはやむを得ないところ。 |

|

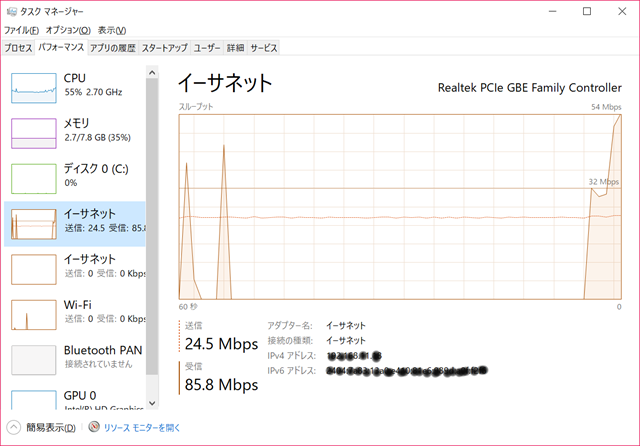

| ・右はタスクマネージャーでWi−Fiスループットを見たもの。 ・DSD5.6MHzの音源を受信中の状態だが、受信のスループット26.9MbpsはPRIMESEATからパソコンへの受信で、送信の12.0MbpsはパソコンからSFORZATOへ向けての送信のスループットだろう。 |

|

2018年7月7日

| ・素晴らしい音でも、ネット環境のせいで途中で音が止まってしまっては興が削がれて余りにも残念だ。 ・世の中唯一と思われるDSD11.2MHzのストリーミング配信を、小俣さん開発のLAN DAC機能でSFORZATOで聴けるようになったのに。 ・なので、我が家のWi−Fi環境では、データ送受信が錯綜して必要な速度が得られないのだな、と諦めて、2Fの我が部屋についてはイーサネット、要するに有線の力に頼ることにした。 ・結果、DSD11.2MHzのストリーミング再生も音の途切れが発生することなく、LAN DAC機能で、安定してSFORZATOから素晴らしい音で聴くことが出来るようになった。 (^^) |

|

| ・右のタスクマネージャー。 ・今度はイーサネットのスループット。 ・DSD11.2MHzのストリーミング音源を受信中の状態だが、PRIMESEATからの受信のスループットが85.8Mbps(瞬間値)、パソコンからSFORZATOへ向けての送信のスループットが24.5Mbpsと、Wi−Fiによる無線LANでは得られない速度になっている。 ・結果、DSD11.2MHzのストリーミング再生も音の途切れなく完璧に再生される。 ・有線LANでは線がごちゃごちゃするのが嫌なので無線LANにしているわけだが、無線LANの速度が更に向上するまでは、有線LANも適宜活用するしかないようだ。 ・LAN DAC機能のお陰でパソコンが有線からフリーになってとても喜ばしかったのだが、しょうがない、LANコード一本だけは許容しよう。 ・なお、CPUの使用率が55%と高負荷になっている。 ・これはLAN DAC機能を実現するソウフトウェア「Diretta」の高音質バージョンを使用しているため。かな? |

|

2018年7月9日

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

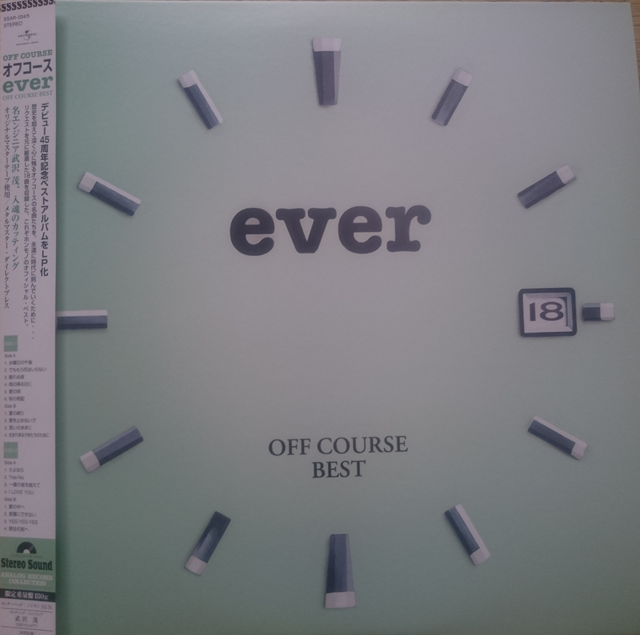

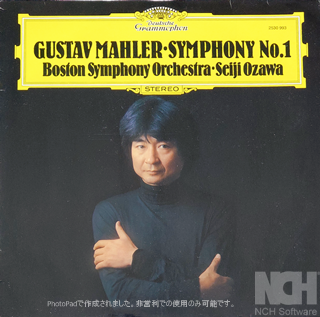

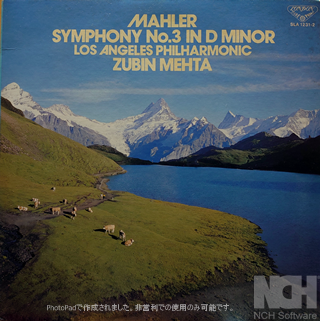

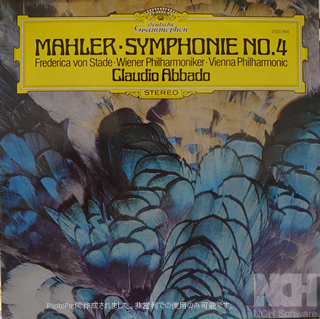

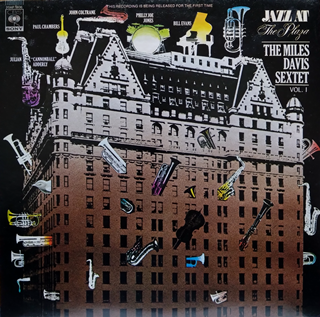

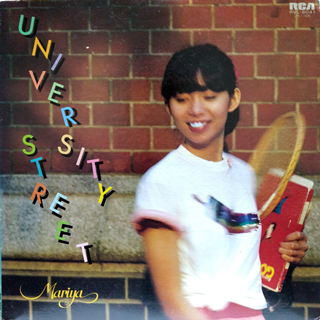

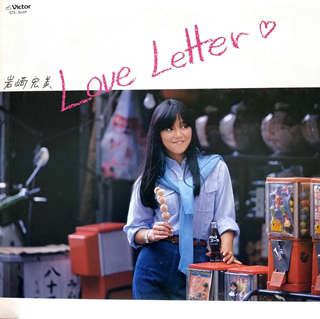

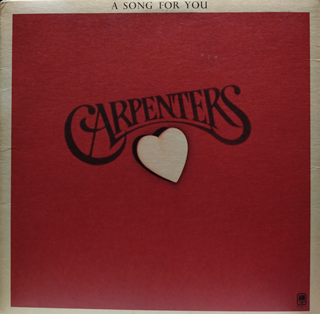

| ・懐かしい。 ・ので、つい手に入れてしまった。 |

|

| ・これだと金田式(もどき)の出番だ。 ・MCプリアンプが究極まで行ってしまったので、最早何もすることがない。 ・レコードはレコードの良い音がする。 |

|

| ・今は同じものが遥かに楽に聴ける。 ・残念ながらこちらでは最早金田式の出番はない。 ・音もレコードではもう敵わない。 |

|

2018年7月28日

近況:2018年8月

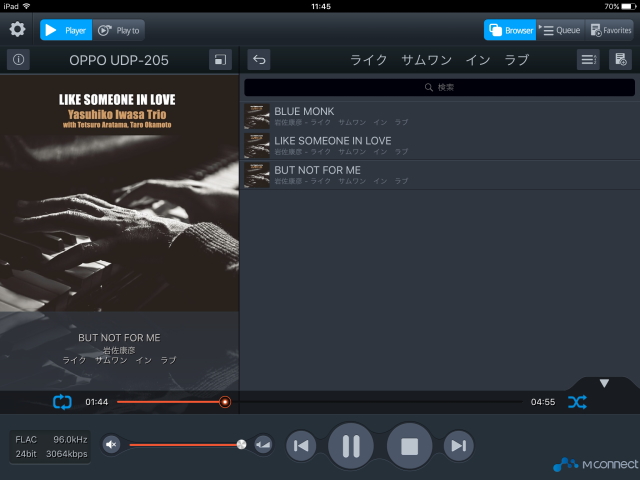

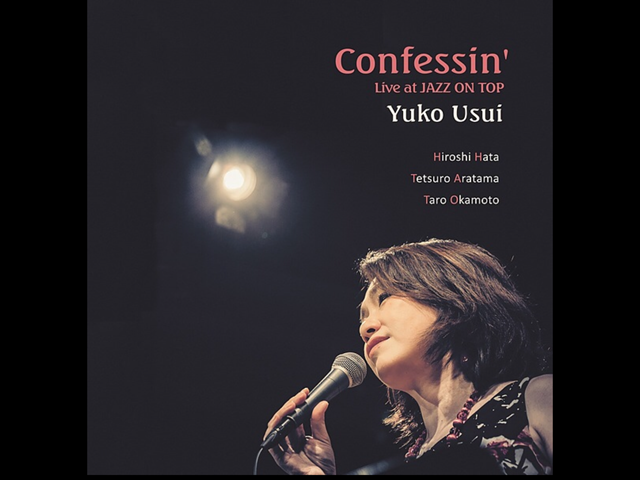

| ・「すでにこのシステム(ショップスのコンデンサーマイクカプセルMK2/MK4を使用したバランス電流伝送録音システム)で録音した数々の名録音、名演奏が“タイムマシンレコード”からリリースされている」とおっしゃるのは、「ライク

サムワン イン ラブ」と、広告が載ったこれらか。 ・Confessin’ ・小林貢氏によると、この録音ではボーカル用に定番マイクであるシュアSM58が追加使用されているとのこと。 ・というか、これワンポイントじゃないよね。 ・いや、ボーカル以外はワンポイントかな。 ・場の雰囲気抜群。演奏も素晴らしい。 ・素晴らしいジャズボーカル。最高だね。 |

|

|

|

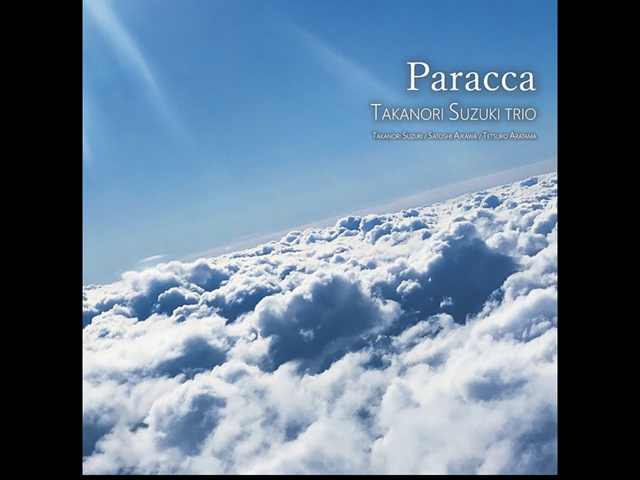

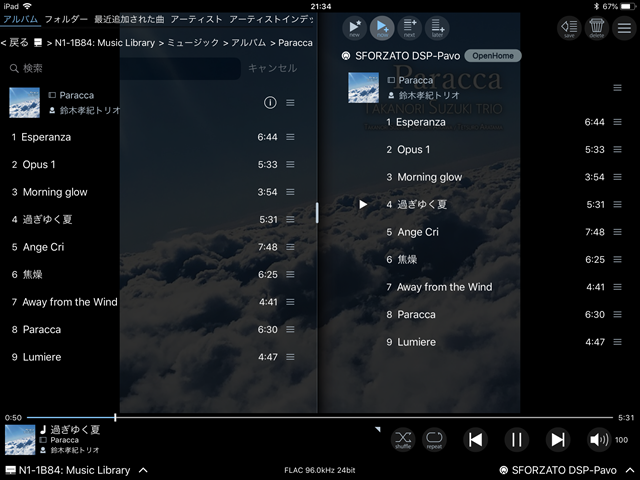

| ・Paracca。 ・これはいい。 ・右のジャケット写真のような空気、空間。そして何と明瞭なこと。 ・DCマイクによるワンポイント録音では、演奏はもとより空間が全て捉えられる、場を全て捉える、とはこういうことなんだね。 ・DCマイク録音というものがどういうものなのか、あれから数十年にしてようやく身近に体験できるようになった。 ・五島さんのお陰だ。 |

|

|

|

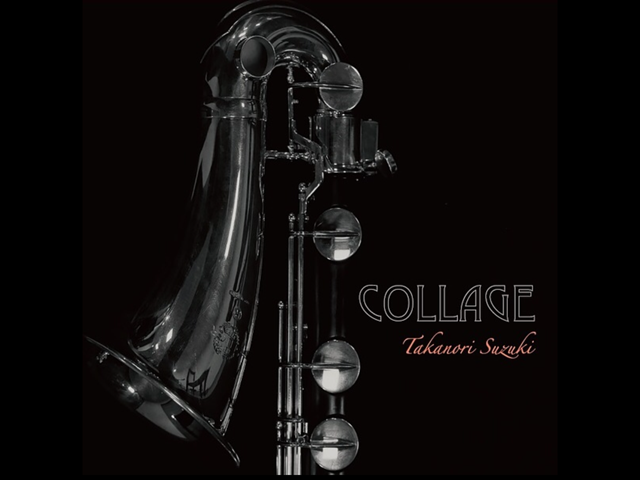

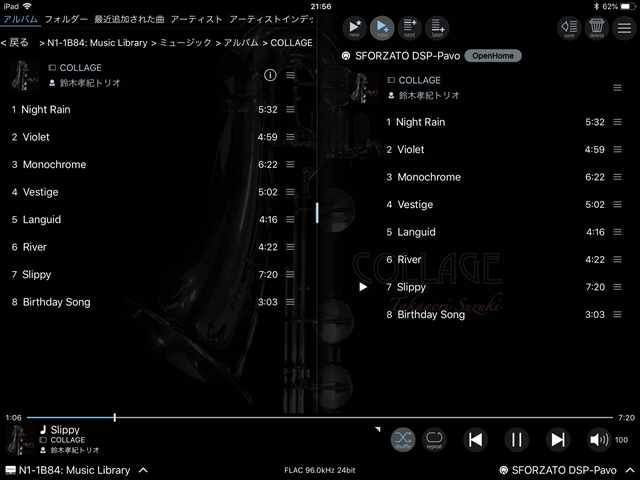

| ・COLLAGE。 ・これはタイムマシンレコードではないのかな? ・が、これも五島さんによるDCマイクのワンポイント録音のようだ。 ・2015年録音のようなので、バランス電流伝送録音システムによるものではないのだろうが、これも素晴らしい。 ・ワンポイント録音でここまで鮮明、克明に録れてしまうとは。 ・さて、上の録音とのシステムの違いが分かるか。(爆) ・五島さんにはこれからも沢山の素晴らしい演奏と感動を多くの人々に与えて頂きたい。また、金田先生のDCマイクと録音システムは、私には猫に小判だが、五島さんのところで、多くの素敵な演奏と結びついて、更に発展していって欲しい。 ・ところで、タイムマシンレコードの「数々の名録音、名演奏」、どこかにもっとないかな。 |

|

|

2018年8月16日

| ・ネットでひとつ見つけた。 ・ので、入手。 ・MIKI HAYAMA LIVE in KOBE ・Recorded on April 22,2015 at Born Free ・TIME MACHINE RECORD TMCD-1009 |

|

| ・五島さん、凄いですね。 ・その場にいるようだ。 |

|

2018年8月24日

近況(2019年3月)

| ・先程、SFORZATOの小俣さんからソフトウェアアップデートのお知らせが届いた。 ・「DST−01がdirettaに対応しました。LAN DACならぬLAN DDCとして動作するようになります。またDSPシリーズのLAN DAC動作が安定になります。Diretta用ドライバソフトも更新しましたので、合わせてお使いください。」とのこと。 ・DST−01は勿論持っていないが、我がDSPのLAN DAC動作が安定になるというのは有り難い。 ・こう書くとこれまでは不安定だったかのようだが、我が家ではこれまでも全く安定していたので、そういう意味では今回特に恩恵がある訳ではないが、より安定性が増すということだろう。なので、Diretta用ドライバも合わせて更新。 ・そしてPRIMESEATを聴くわけだが、相変わらず素晴らしい。 |

|

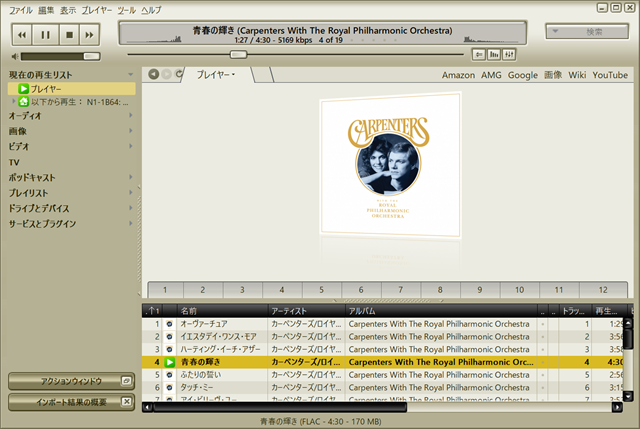

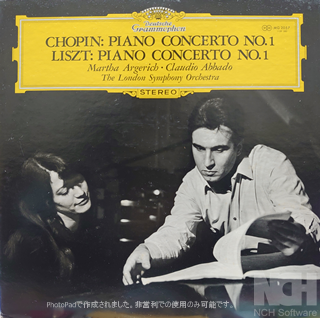

| ・JRiver Media CenterからもUSB経由ではなくDiretta経由でLAN

DACでDSPで再生できる。 ・わざわざPCをかませて意味があるかと言うとその通りではあるのだが、DirettaによるLAN DACは音が良いので、再生ソフトの音の出来次第ではこれもありだ。 ・右の様な古い録音も眼前によみがえる。 ・カレンの歌声は素晴らしく、涙ものだ。 |

|

2019年3月16日

近況(2019年4月)

|

||

| ・Fyne Audio F500 を入手。 |

|

|

|

||

|

|

|

|

||

|

||

| ・とても良い。 |

|

|

| ・従来から使用中のYAMAHA NS−B330。 |  |

|

|

||

| ・今の安価小型スピーカー。 ・侮れない。 |

|

|

| ・fidata Music App がアンドロイドに対応した。 ・これでスマホでも操れるようになった。 ・ありがたいね。 |

|

|

2019年4月26日

近況:(2019年10月)

・ハイレゾストリーミング。 ・mora qualitas。 ・最低CD品質、最大96kHz/24bitのFLAC形式。 ・これもDirettaのお陰でWiFiLAN経由でSFORZATOで聴ける。 ・勿論USB接続も他のUSB DACも可能。 ・最早買う必要もダウンロードする必応もない。 ・シェアして膨大な音楽が聴ける。 ・こういう時代になった。 |

|

|

|

|

2019年10月26日

近況(2022年3月)

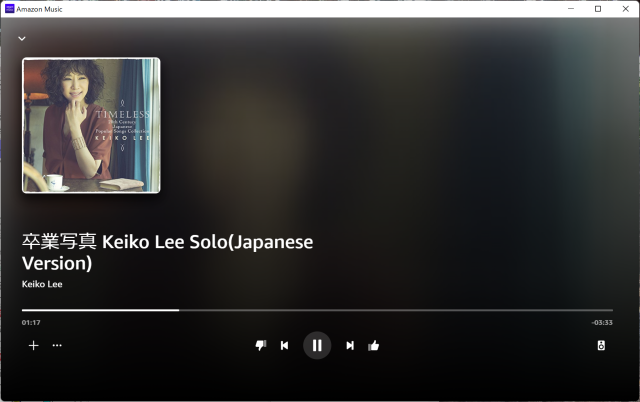

| ・狂気により地球が滅びかねない。 ・mora qualitasが間もなくサービス終了となる。 ・良貨は駆逐される。 ・世の常。 ・駆逐した張本人のAmazon Music Ultimateを試す。 ・なんとasioに対応していない。 ・これではUSB DACにもLAN DACにも出力できない。 ・音楽は携帯フォンとイヤホンで聴くのが今なのか。 ・それでハイレゾ配信に意味ある? ・と言ってもしょうがないので、やむなく間にVOICE MEETER Bananaを挟む。 ・これでSFORZATO direttaに出力し、従前どおり我がオーディオ装置で聴けるようになった。 ・“HD”表示は44.1khz/16bitのCD品質。“Ultra HD”はそれ以上で192khz/24bit品質のものまであるよう。 ・問題の音。 |

|

|

|

| ・聴き比べ。 ・NAS。 |

|

| ・mora qualitas。 |

|

| ・音は皆異なる。が、微妙と言えば微妙。 ・Amazon Music Ultimateはやや大雑把でそのため情感表現に不満。 ・が、聴けないレベルではない。 ・サブスクリプションは安く沢山の音楽が聴けるのが最大のメリット。多少は我慢。 ・今後の音質向上に期待。 ・必要なものはダウンロード購入してNASから聴く。 ・mora qualitasのサービス終了は余りに残念。 ・などと言っている時ではない。これで最後にならないよう祈る。 |

|

2022年3月6日

近況(2023年9月):DSP-Pavoで直接amazon musicのストリーミング音楽を聴く

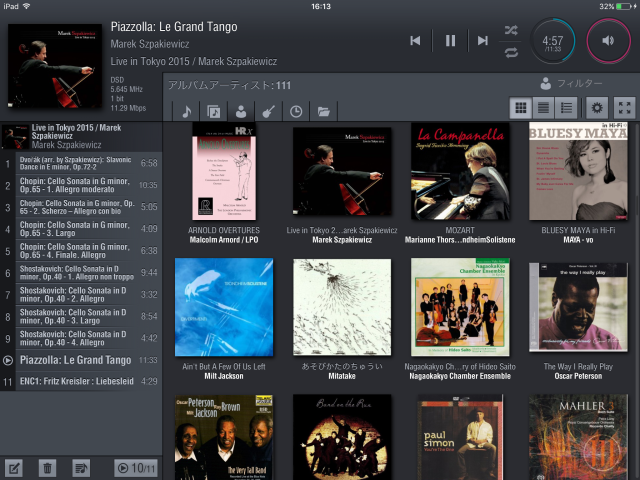

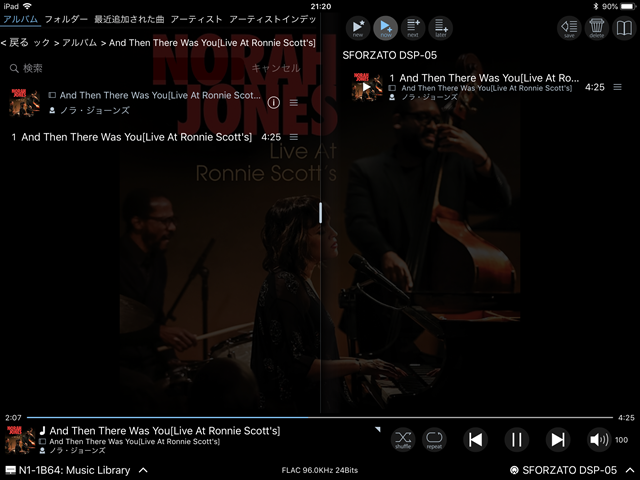

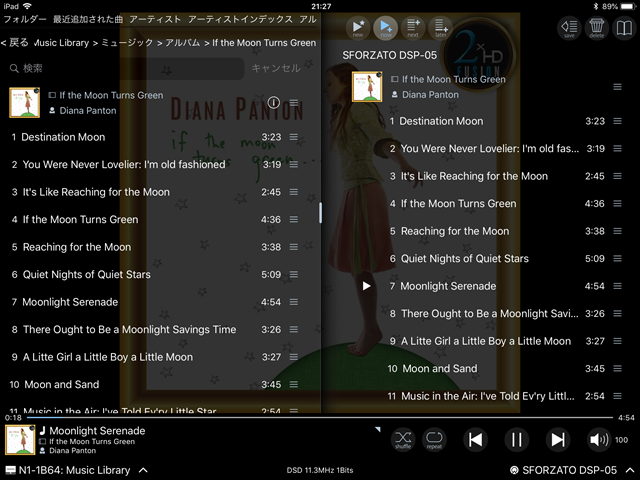

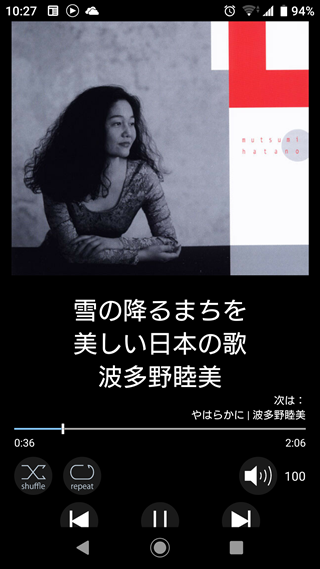

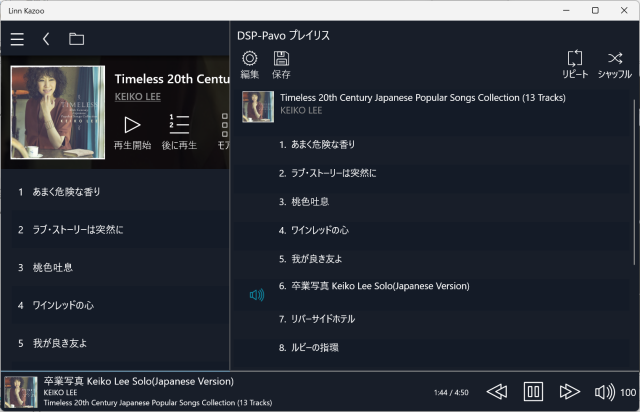

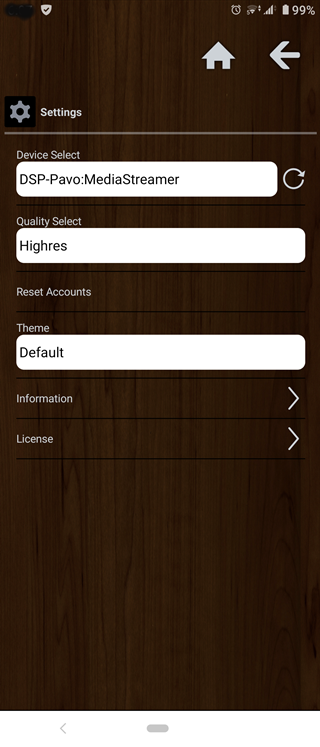

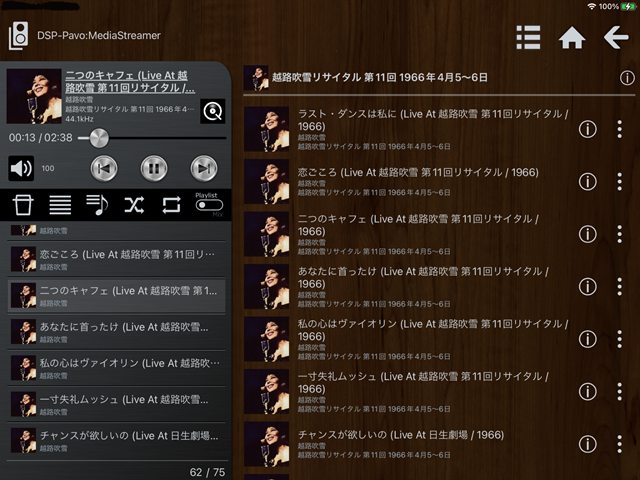

| ・我が小部屋で音楽を聴く。 ・アンプは自作だが、音源は下のミュージックサーバーDELAとネットワークオーディオプレーヤーDSP-Pavo。 ・ところで、近頃、SFORZATOさんのHPに、DSP-Vela、Dorado、Pavo及びDST-LepusがソフトウェアアップデートによりTIDAL、Qobuzのストリーミングサービスに対応するとのお知らせが出ていた。 ・TIDAL、Qobuzのストリーミングサービスは日本ではまだ始まっていないようなので今は必要ないかとは思ったのだが、ソフトウェアアップデートはそれほど難しくもないようなので、サクッとアップデート作業を行ってみた。 ・結果、右のように、DSP-Pavoで直接Amazon Musicのストリーミング音楽を聴くことになった。 |

|

|

| ・近づいて見るとこの通り。 ・これまでなかった“STREAM”という表示がなされ、(アマゾンミュージックの)96kHz24bitのPCM音源を再生しているという表示がなされている。 |

|

|

| ・専用コントロールアプリ、“Taktina”は、App-Store、Play−Storeから無料でダウンロード出来る。我がスマホはアンドロイドなのでPlay-Storeからダウンロードしインストールした。 ・左画面がまだPlayListを入れていない状況のPlay画面。上にDSP−Pavoが再生Deviceになっていることが表示されている。 ・再生Deviceは、右側のSettings画面で選ぶ。 |

|

|

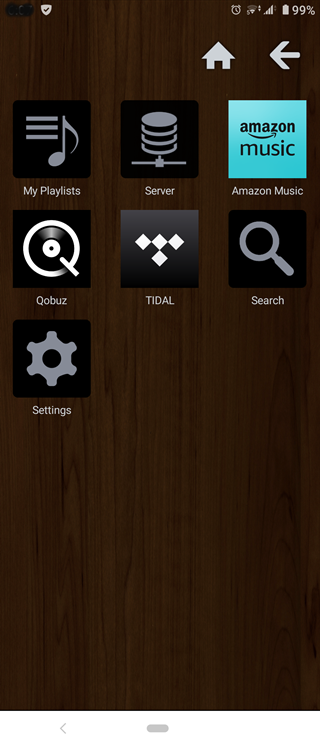

| ・音源を選ぶホーム画面。 ・Qobuz、TIDALはあるが、なんとAmazon Musicもあるのである。 ・今、実際に利用できるのはAmazon Music。 ・この画面のamazon Musicにタッチすると右画面となり、ここから更に階層を深め楽曲を選ぶ作業をする。 |

|

|

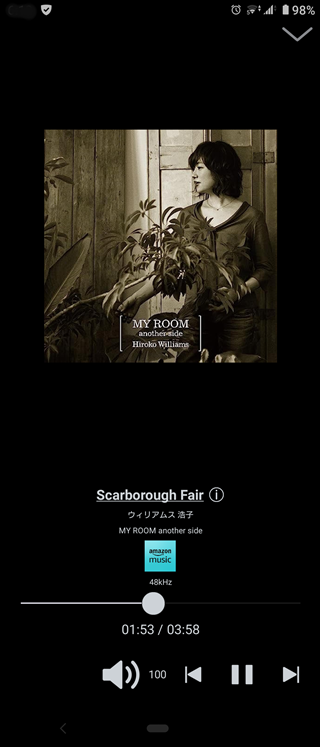

| ・楽曲一覧の下の階層のアーティストをタッチすると、私が良く聴いているというか、試聴履歴のある楽曲が表示されるので、ここから再生したい楽曲を選んで再生する。 ・右側は再生中の表示。 ・Amazon Musicを問題なく、便利に使える。 ・再生に不安定さはない。 ・音も良い。 |

|

|

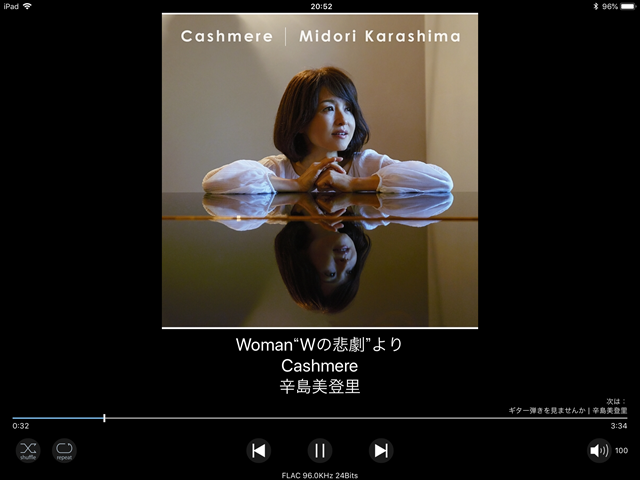

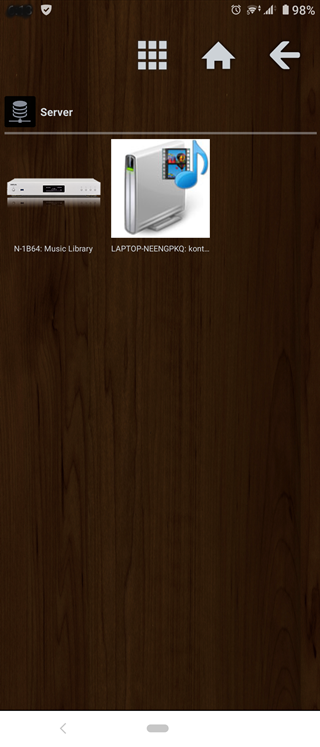

| ・ホーム画面でサーバーをタッチすればドメスティックLAN内のNASが表示されるので、我が家の“N-1B64

Music Library”を選べば、Linn Kazooやfidataアプリと同様にUPnPでDSP-Pavoで再生される。 ・再生中の画面が右。DSD音源も勿論再生出来る。 ・と、DSP-Pavoのストリーミングサービスへの対応は、優れもの。 ・従前、アマゾンミュージックの再生はパソコンにアマゾンミュージック再生アプリをインストールして、その再生データをDiretta経由でLANDACとして働かせるDSP−Pavoで再生していたが、その迂回作業がなくなり、パソコンは不要になった。 ・また、パソコンを経由する従前の再生は、ノイズが出たりやや不安定なところがあったが、DSP−Pavo直接での再生は、それがないので有り難い。 ・このような良いものを、無償のソフトウェアアップデートにより提供してくれるSFORZATOさんには、感謝以外にない。 |

|

|

2023年9月23日

近況(2024年2月):光カートリッジ DS−E1 でレコードを聴く

| ・光カートリッジ、DS-E1。 ・DS-AUDIOの光カートリッジの中では最も価格の低いエントリーモデルだが、光カートリッジが従来の電磁式のカートリッジとは異なる次元にあるカートリッジであることを分からせてくれる。 ・出てくる音が非常に安定しており、ノイズがなく静かでSN比が大きい。勿論、レコードの洗浄が十分でなければパチパチというスクラッチノイズは出るが、それも小さくかつ再生音とは違う空間で出ている感じなので、殆ど気にならない。 ・ダイナミックレンジが大きく、迫力ある音から静粛な音までそのまま出てくる。加えて音の定位が良く、演奏と空間の実在感がリアルだ。 ・レコードの外周から内周まで、何ら歪感はなく、再生音のクオリティに違いがない。内周で歪感が出ることもない。 ・総じて、レコードを再生している音ではない。マスターテープを聴けばこんな感じなのかもしれない。 ・処分することなく残しておいた古いレコードから、素晴らしい音楽が聴ける。昔のレコードにはこんな素晴らしい音が入っていたのか。 ・大した枚数がある訳ではないが、人生の楽しみが増えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

近況(2024年5月):光カートリッジでレコードを聴く

| ・DS 003をSME−3012Rに取り付けて聴いてみたり、 |

|

|

|

|

|

| ・オーディオクラフト AC−3300に取り付けて聴いてみたり、 |  |

|

|

|

|

| ・DS E1をAC−3300のストレートアームに取り付けて聴いてみたり、 ・こういういじり方も含め、光カートリッジのお陰で、レコードを聴く楽しみが増えた。 ・GRAND MASERで聴くことが可能ならば、更に素晴らしいのだろうが、DS 003もDS E1も素晴らしい音楽を聴かせてくれる。 ・1960年代、70年代の古いレコードが生き生きと蘇る。 |

|

|

|

|

|

2024年5月12日

近況(2024年7月):交代?

| ・SME−3012R with MITCHAKU

Z。 ・DS−E1を内側に取り付けたものだが、カートリッジ中心軸はアームの支点に向けて通っている。 ・インサイドフォースキャンセラーはお休み中。 ・アンダーハングは18mmに調整。 ・まぁ、見栄えは良くない。 |

|

|

| ・が、音は鮮明。空間は透明。 ・迫力、静寂に喜び。 ・心情に涙。 ・本領発揮? |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ・なので、見栄えを良くして、 ・0 SideForce ロングタイプ with MITCHAKU L。 ・このレコードプレーヤーを製作して20年。 ・遂にトーンアーム交代? ・SME−3012Rは、このレコードプレーヤーの製作を始めた25年前には既にディスコンだったので、要すれば不明だが、もしかするともう50年物? ・なので、交代させてジャンクボックスに送るのは実に忍びない。 ・が、最新のピュアストレートアームも試してみたい。 ・ので、暫し交代。 |

|

|

| ・音が出た瞬間、驚いた。 ・全体にリアルさが一層際立つ。 ・バーチャルな曖昧さがない。 ・歌姫達が、真剣に、一生懸命歌っている。(当然か) ・歌に、演奏に、心が揺さぶられる。 ・透明、鮮明、ダイナミック、リアルな三次元空間。 ・素晴らしいアンサンブルから、凄まじい大地の鳴動、空気のゆらぎまで。 ・プロの凄さに舌を巻く。 ・光カートリッジ。本領発揮。 ・既にディスコンのDS−E1。素晴らしい。 ・実は僅かな差? ・トーンアームは、ピュアストレートが正解? ・元に戻れない? ・と、語彙と表現力に欠けるので、 ・「まさに異次元と言える超高音質迫真音場に度肝を抜かれた。聴感上のノイズが低く、音がスパッと立ち上がって山が高く、スパッと立ち下がって谷が深いので曖昧なところが一切ない。シンバルなどの打楽器はクッキリ鮮明で一打ごとの音色の違いがわかるし、抑揚や倍音構成の時間的変化が明瞭なので、ピアノもギターもヴォーカルも非常に生々しい。低域は大地に根を生やしたような安定感と重量感があり、エレキベースは瞬発力と制動力があって音階が明瞭。空気感や気配も感じられて、録音現場にいるような臨場感だ。トラッキングエラーが大きくなる外周部や内周部でも歪み感はなく、音溝全域でクリアかつナチュラルな音質。聴き慣れたレコードにこんなに多くの情報が詰め込まれていたのかと驚いた。」(MJ 2016年11月号P15) ・さすがにオーディオ評論家、柴〇先生の語彙と表現力は凄まじい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ・プラシーボ。 ・ではないと思うが、 ・信じてはいけない。 |

|

|

2024年7月17日

近況(2024年7月):交代?にちょっと追加

2024年7月18日

近況(2024年7月):交代?にもうちょっと追加

| ・トーンアームはこの0 SideForce ロングタイプに交代で決まりか。 ・と、思いつつ、DS−003。 |

|

|

| ・良い。 ・音が出た瞬間、あぁいい! と思う。 ・聴くほどに、あぁいい! と思う。 ・静寂な空間。 ・深い空間。 ・透明な空間。 ・広大な空間。 ・繊細で柔らかくかつパワフルでダイナミックに現れる生々しい音達。 ・光カートリッジによるものか、0 SideForce によるものか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ・という訳で、 ・SME−3012Rの長年にわたる活躍に感謝して、トーンアーム交代。 |

|

|

2024年7月21日

近況(2024年8月)

| ・DS E1をAC−3300のストレートアームに取り付けて聴く。 ・ストレートアームと言っても見ての通りオフセットが付いて、ピュアストレートアームではない。 ・プリはバッテリードライブ光カートリッジ用プリアンプ、パワーアンプはバッテリードライブ2SA627−2SD188パワーアンプ兼パワーIVCで、その間は電流伝送。 ・とても良い音だ。 ・中島みゆきが目の前に現れる。 ・命と情。 ・何の不満もない。 |

|

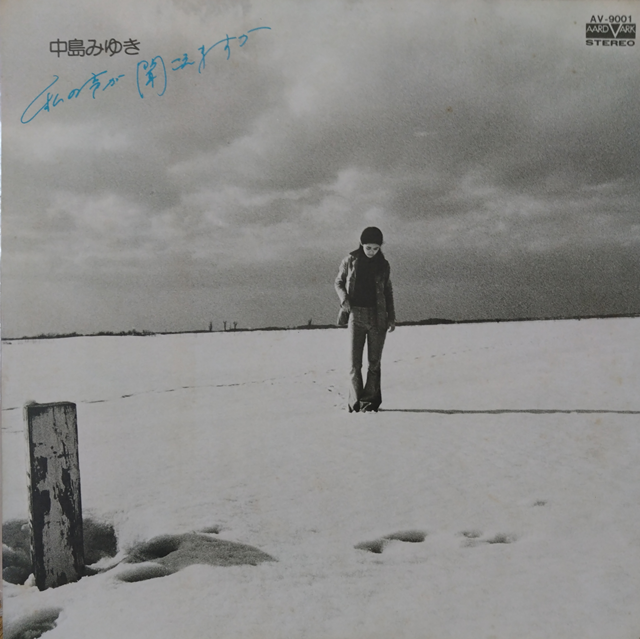

| ・中島みゆきのファーストアルバム。 ・余計な加工の少ない音の良いアルバムだ。 |

|

| ・次に、0 SideForceに取り付けて聴く。 ・殆ど同じに聴こえる。 ・音が少しく柔らかくなった? ・44.1kHz/16bitが、96kHz/24bitになった感じ、程度の違いがあるかもしれない。 ・と言っても、録音されている音より良い音は出ないので、音の良さはビットレートではなく録音次第。 |

|

| ・どちらもコントラストの高い色彩豊かな音。 ・が、よりピントが定まった三次元的空間再生の正確さ、要するに分解能の高い位置関係の正確さ、それによる実在感の高さにおいては、0 sideforce ロングタイプの方に軍配があがるよう。 ・ハイビジョンが4Kになったようなもの? ・とは言え、駄耳の私にとっては、差は僅か。 ・どちらも素晴らしい。 |

|

2024年8月28日

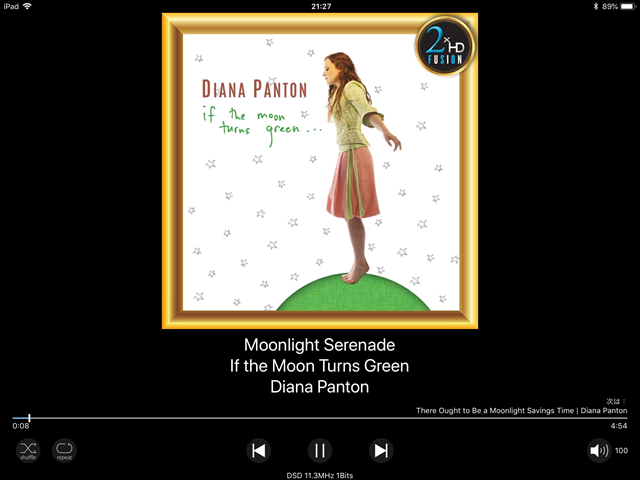

近況(2024年10月):Qobuz

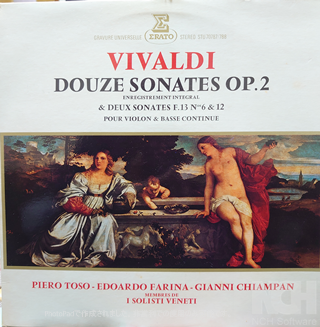

| ・e-onkyo musicが終了し、代わって、Qobuzが日本でもサービス開始となった。 ・早速、DSP-PavoとTaktinaで使ってみた。 ・音楽ストリーミングサービスとしては、Amazon Musicと殆ど変わらず同様に利用できる。ダウンロードしてオフラインでも聴けるのも同じ。 ・音源は44.1kHz/16bitから192kHz/24bitまである。のも同じ。 ・音源は1億曲以上と言うことだが、勿論その全貌など掴みようもない。 ・ストリーミングサービスの利用料は、年額なら15,360円、月払いでは1,480円。アマゾンミュージックよりちょっと高い。 |

|

| ・パソコン用のアプリも提供されている。 ・右は私のWindowsパソコンでのアプリの様子だが、Asioに対応しているので、SFORZATO diretta、SFORZATO USB audio経由でパソコンからDSP−Pavoにデジタル再生信号を送ってDAコンバートして聴くことが出来る。アマゾンミュージックはこれができないから、この点では優れている。 ・音は、音源の録音時の音次第。ハイレゾだから良くCDクオリティだから悪いということではない。 ・AmazonMusicは今一だが、Qobuzの音は、光カートリッジ、0SideForceを導入した我が家のレコード再生に近いクオリティがある。 ・それらの音楽、演奏を数限りなく簡便に聴ける。し、音も良いから、Qobuzのストリーミング配信サービス、良いね。 |

|

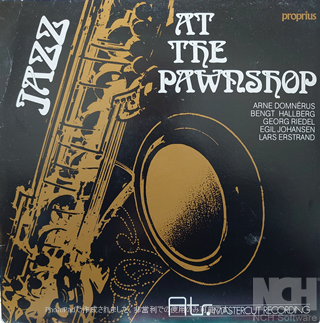

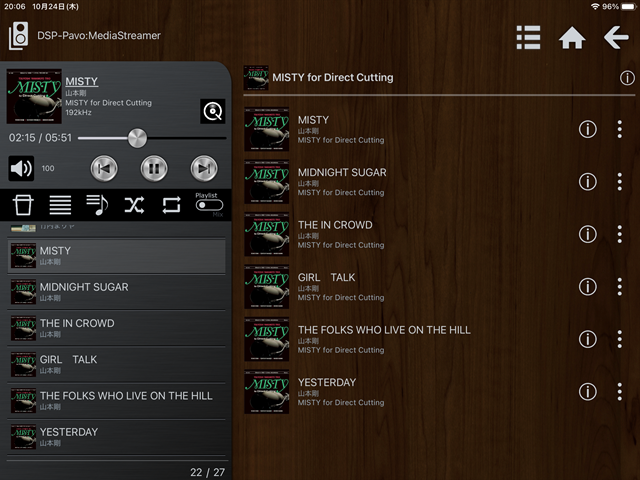

| ・で、次々と聴いてみる。 ・このfor Direct Cuttingより昔のMISTYの方が良いのだが、ないようだ。残念。 |

|

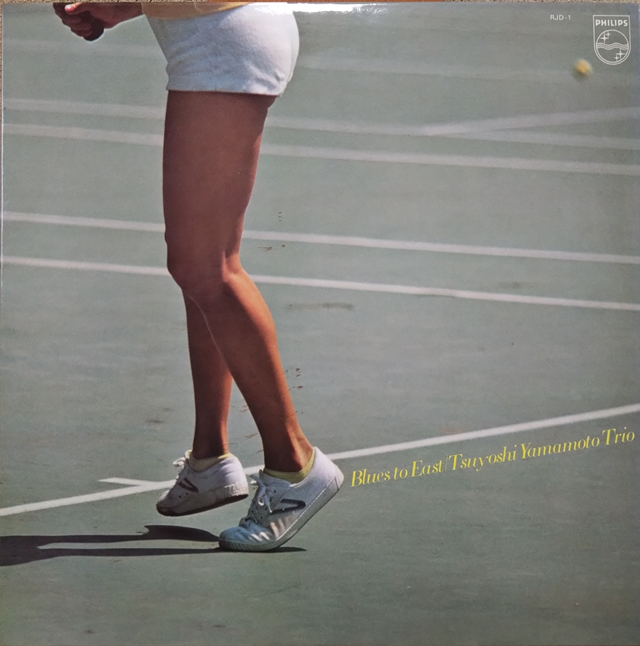

| ・良いね。 ・雰囲気、空間。 ・命と情。 |

|

| ・レコードとストリーミングサービス。 ・人生がより豊かになる感じ。 ・と、まぁ、この辺で。 |

|

2024年10月24日