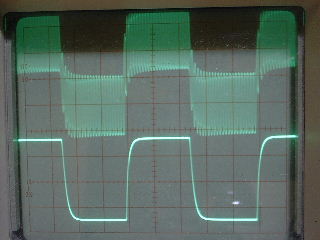

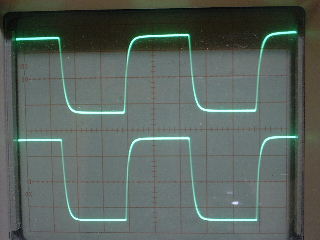

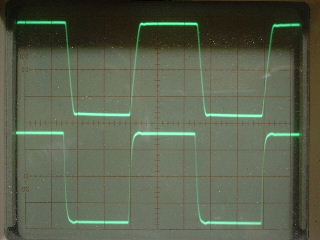

| ・fc1=1/(2π*(R1+R2+R3)*C11) ≒159/((1.8+1.8+1.2)*0.00027)=122.685kHz ・fc2=1/(2π*R3*C11) ≒159/(1.2*0.00027)=490.741kHz ・fcc=step中心周波数=√fc1*√fc2=245.23kHz ・step=1.2/(1.8+1.8+1.2)=0.25≒▲12.04dB ・fc1はステップ低域側周波数であり、いわゆるCRローパスフィルタのカットオフ周波数のことなので、この周波数で利得がその周波数以下の利得に対して3dB低下し位相は45°遅れ、これ以上の周波数では20dB/decで利得が低下し、位相は最大90°まで回転する。 ・fc2はステップ高域側周波数であり、いわゆるCRハイパスフィルタのカットオフ周波数のことなので、この周波数で利得がその周波数以上の利得に対して3dB低下し位相は45°遅れ、これ以下の周波数では20dB/decで利得が低下し、位相は最大90°まで回転する。 ・という二つのフィルタを組み合わせたのがステップ型位相補正。ちなみにその効果で区分してfc1の方をポールと言いfc2の方はゼロと言う。らしい。 ・結果、低域側fc1=123kHzにおいて利得が−3dB、位相は−45°回転し、それ以上の周波数では−20dB/decで利得低下し位相も−90°まで回転しようとするところ、すぐ近くの491kHzにステップ高域側のfc2があって、この周波数でこれ以上の周波数に対して利得が−3dB、位相が−45°になるように働くために、、位相回転はステップ中心周波数245kHzを谷の頂点として戻り回転に転じ、491kHzのfc2の10倍の4.9MHzでは位相遅れ0°まで回復する。他方、利得はステップ設定のとおり12dB低下する。 ・となるはずだが、結果は下のグラフ。 ・一番上の青がJ1ドレイン側電圧の位相、一番下赤がJ2ドレイン側の位相で、当然180°違うのだがステップ位相補正の効果は同じだ。fc1,fc2で位相が−45°まで回転していないが、この場合fc1,fc2が近く、相互に反作用として働くためだ。また、高域側で理論どおり回復していないが、これは1MHz以上でFET等の素子の高域限界による利得低下が始まってしまうからだろう。 ・真ん中にピンクと黄の線が重なっているのがJ1、J2ドレインにおける電圧利得。ステップ位相補正の効果でfc1の1/10の12kHz付近から利得が低下し始め、fc2の10倍の5MHz付近でステップで設定したとおり12dBゲインが低下して減衰は終了している。それ以上の周波数でさらに減衰するのは、これもFET等の素子自体の高域限界によるもの。 ・と、まぁ、大体そうなっているようだから、こんなところが当たらずとも遠からず。 |

|

|

|

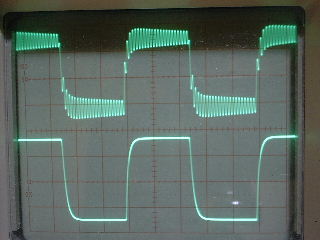

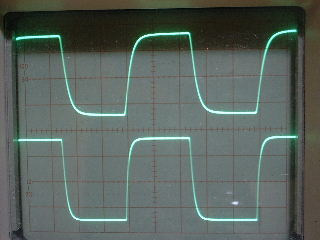

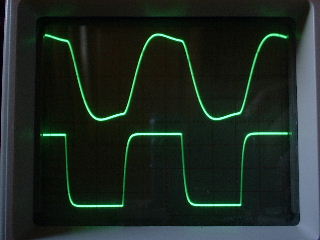

| ・何故、こうなるのか? ・それは、fc1以下の周波数では実質C11が絶縁と同じであるので、J1、J2の負荷がR1、R2であるのに対して、fc2以上の周波数では実質C11が短絡と同じであるため、J1、J2の負荷がR3になるため。 ・fc1付近ではC11の充電のためにR1、R2両端の電圧位相が遅れるのだが、fc2付近では同じくC11の充電のためにR3両端の電圧位相が進む。 ・この組合せ。がステップ位相補正の構造、効果。 ・ステップ位相補正容量C11を27pF、270pF、2700pF、27000pFと20dBステップにパラメトリック解析すると、このステップ位相補正の構造、効果をより明確に観じることができる。 ・fc1、fc2の計算式から、単純に周波数が10倍ずつずれた相似形になるものと予想されるが、どうか。 ・結果が下のグラフ。 ・説明を要しないほど分かりやすい結果になっている。 ・左から順にC11=27000pF、2700pF、270pF、27pFの場合。 ・1MHz以上で理論どおりにならないのは、fT等の素子の高域限界が現れるから。 ・余計なことだが、この例でも分かるように1MHz以上はもう素子の高域限界による訳の分からないポール等が有象無象の魑魅魍魎な世界であるようだ。だから、これを何とかしようなどと大それたことを考えても徒労に終わる確率が高いので、これ以上の周波数領域は切り捨てる(=ループゲインが0dBに沈むポイントを1MHz程度に設定する)のがアマチュアたるもののアンプ作りでは大事なたしなみである。 ・だから、そうすると必然的に、ループゲインが20dBならファーストポールは100kHz以下、同じく40dBなら10kHz以下、60dBなら1kHz以下、80dBなら100Hz以下、100dBなら10Hz以下というポール配置になる訳で、K式も基本的にそうなっている。 ・が、そうは言ってももろもろの事情でそう出来ない場合もある訳で、ある程度何とか出来る範囲内であればこれを位相補正の手法で何とかする。ということになる。 ・で、その一つの手法が初段ステップ位相補正。 |

|

|

|

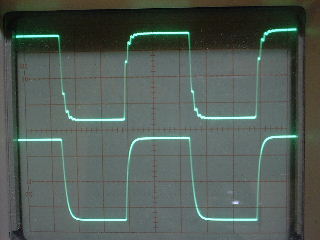

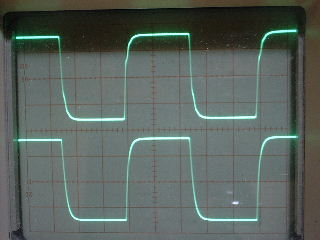

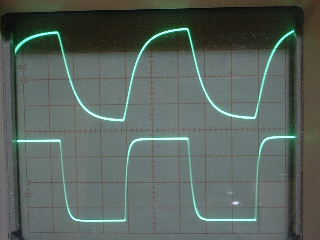

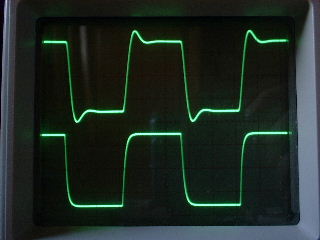

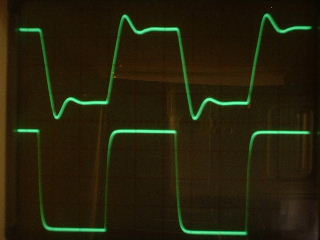

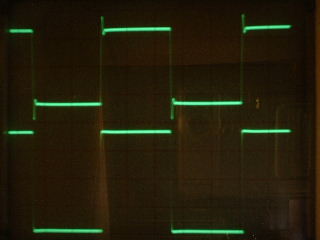

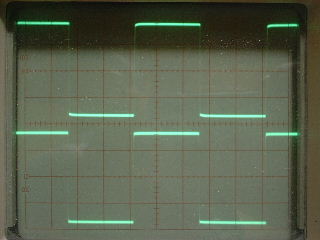

| ・次に、R3を600Ω、1.2kΩ、2.4kΩ、4.8kΩと6dBステップで増加させた場合のステップ位相補正の効果をパラメトリック解析で観る。 ・C11は27000pFと大きく設定した。のは、ステップ位相補正の効果を純粋に観るために素子の高域限界の影響が出ない領域に設定するため。C11を10分の1、100分の1とした場合は、それぞれ周波数が10倍、100倍の領域で相似な効果が現れるだけ。なのは上のシミュレーションから明らか。 ・で、 ・R3=600Ωの場合、 ・fc1=159/(4.2*0.027)=1.402kHz ・fc2=159/(0.6*0.027)=9.815kHz ・fcc=√1.402*√9.815=3.709kHz ・step=0.6/4.2=0.143=▲16.9dB ・R3=1.2kΩの場合は、 ・fc1=159/(4.8*0.027)=1.227kHz ・fc2=159/(1.2*0.027)=4.907kHz ・fcc=√1.227*√4.907=2.454kHz ・step=1.2/4.8=0.2757=▲10.9dB ・R3=2.4kΩの場合は、 ・fc1=159/(6*0.027)=0.981kHz ・fc2=159/(2.4*0.027)=2.454kHz ・fcc=√0.981*√2.454=1.552kHz ・step=2.4/6=0.4=▲8.0dB ・R3=4.8kΩの場合は、 ・fc1=159/(8.4*0.027)=0.701kHz ・fc2=159/(4.8*0.027)=1.227kHz ・fcc=√0.981*√2.454=0.972kHz ・step=4.8/8.4=0.571=▲4.9dB ・と計算されるが、シミュレーション結果は下のグラフ。 ・一番上の1kHzあたりから10kHzあたりでくぼんでいるのがJ1ドレイン側電圧の位相で、R3=600Ωの場合が緑、1.2kΩの場合が赤、2.4kΩの場合が青、4.8kΩの場合が紫だ。一番下の位相が180°ずれて同様にくぼんでいるのがJ2ドレイン側の位相で、R3=600Ωの場合がピンク、1.2kΩの場合が水色、2.4kΩの場合が橙、4.8kΩの場合がうすピンクだ。ステップ中心周波数まで位相が遅れ、中心周波数から位相が戻る様子が良く分かるし、それぞれ計算とよく一致している。また、R3が小さい方が位相の遅れ&戻りのくぼみが深くかつ広くなることもよく分かる。 ・この2種のグラフの間にあって2本づつ重なっている4つのグラフがJ1、J2ドレインにおける電圧利得で、下からR3が600Ω、1.2kΩ、2.4kΩ、4.8kΩの場合だが、それぞれの減衰量も計算どおり。 |

|

|

|