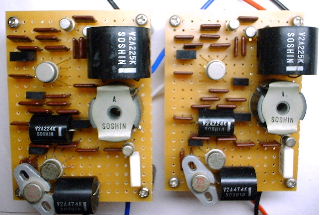

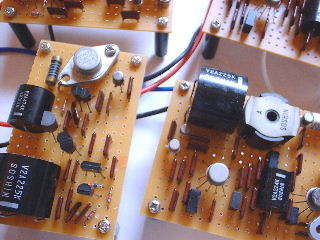

| No-69 ファーストイコライザー |

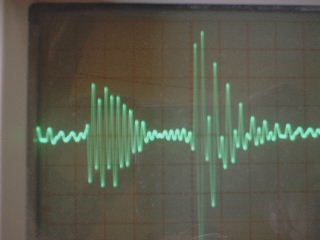

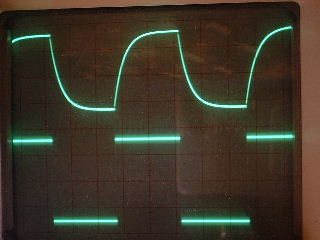

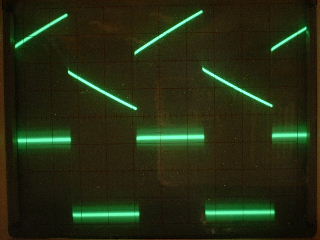

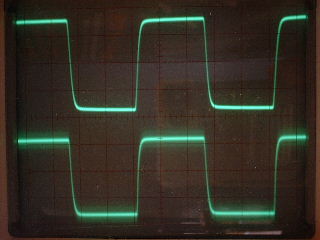

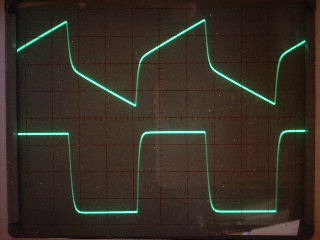

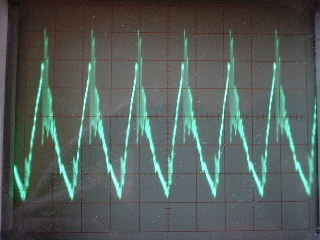

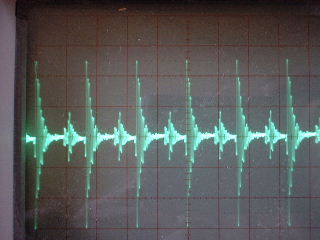

| 1stEQ.1kHz Square Wave |

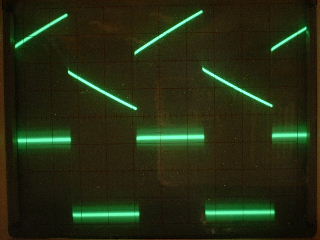

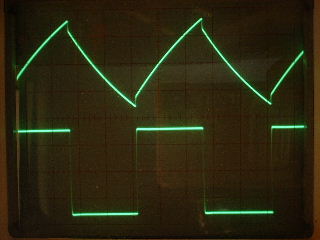

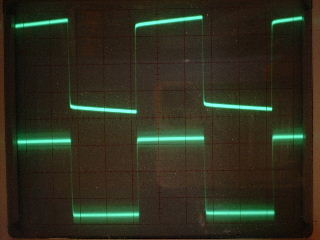

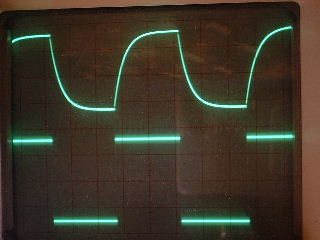

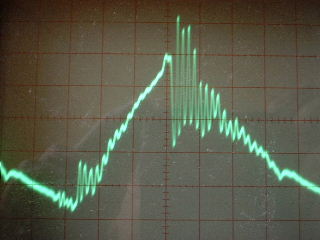

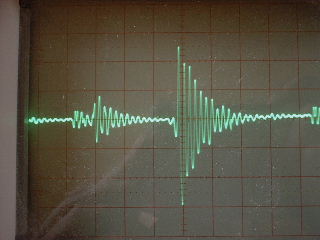

1stEQ.10kHz Square Wave |

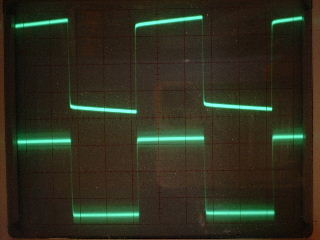

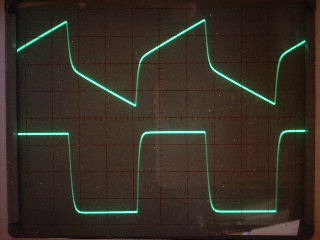

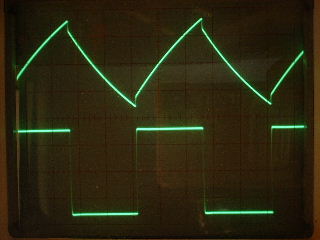

1stEQ.100kHz Square Wave |

|

|

|

・ファーストイコライザーは1kHz以下をブーストするローブーストアンプである。

・このため、1kHzの方形波は波形上側は右上がり、波形下側は右下がりの波形となる。方形波を構成する高調波は方形波の左側ほど高い周波数になっているところ、これに対するアンプのゲインは周波数が低いほど大きくなるから、仕上がり増幅度が方形波の左側から右側の方向で大きくなって、結果このような姿になる。

・10kHzになると、右上がりの傾向はかなり小さくなる。ファーストEQ.アンプのゲイン周波数特性は1kHz以上で平坦になるためだ。方形波が完全に平坦にならないのは10kHz方形波に1kHz以下の周波数成分が含まれているから。

・これが100kHz方形波応答になるとほぼ平坦な原方形波にごく近い出力方形波になる。方形波に含まれる1kHz以下の周波数成分が僅少になるためだ。

・なお、10kHz方形波応答波形、100kHz方形波応答波形ともオーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが全く生じておらず、位相補正が適切であることが明らかだ。非常に適切に設計されている。また、100kHz方形波応答波形から高域のfc(△3dBポイント)は1MHz以上であることも明らかだ。

|

| No-69 セカンドイコライザー |

| 2ndEQ.1kHz Square Wave

|

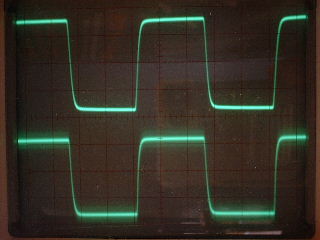

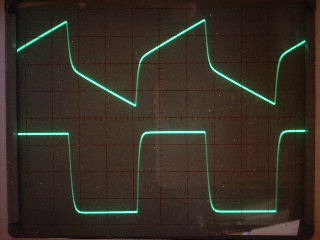

2ndEQ.10kHz Square Wave |

2ndEQ.100kHz Square Wave |

|

|

|

・セカンドイコライザーは1kHz以上をカットするハイカットアンプである。

・このため、1kHzの方形波は波形の真ん中から左側が徐々にカットされて丸まった波形になる。方形波に含まれる1kHz以上の高調波に対するアンプのゲインが周波数が高いほどに小さくなるからだ。

・10kHzの方形波は、ファーストイコライザーの1kHz方形波応答と同じ状況下にあるので、同じような波形応答だが、ゲイン下降の正にど真ん中の方形波周波数なので右上がり(波形下側は右下がり)の傾斜が最も大きく顕著だ。

・100kHz方形波応答も基本的に10kHzと同じなのだが、セカンドイコライザーのハイカットは1500pFにシリーズの1.2kΩにより100kHz付近で停止されそれ以上の周波数特性は平坦に転じるので右上がりの傾斜も緩くなっている。ファーストイコライザーの1kHz方形波応答がちょうど全く同じ状況にあるので、両者の応答波形は良く似ている。

・こちらの10kHz方形波応答波形、100kHz方形波応答波形についてもオーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが全く生じておらず、位相補正が適切であることが明らかだ。非常に適切に設計されている訳だ。こちらも100kHz方形波応答波形から高域のfc(△3dBポイント)は1MHz以上であろう。

|

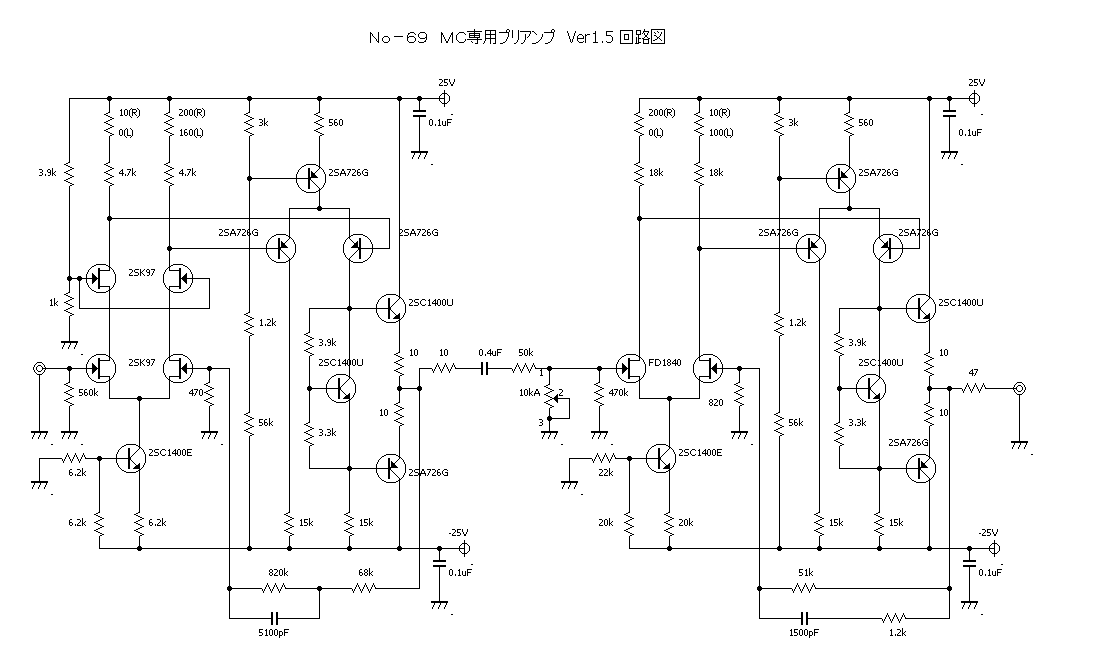

| No-69 MCプリアンプ |

| 1stEQ.+2ndEQ.1kHz Square Wave |

1stEQ.+2ndEQ.10kHz Square Wave |

1stEQ.+2ndEQ.100kHz Square Wave |

|

|

|

・これらファーストイコライザーとセカンドイコライザーの両者を通過してNo-69MCプリアンプの出力となるのだが、その1kHz、10kHz、100kHzの方形波応答波形と正弦波応答波形はこうなる。

・勿論上の写真が方形波で下の写真が正弦波。MCイコライザーアンプの入り口から出口までだから非常にゲインが大きい。このため出力が飽和しないように入力を決めなければいけないので、特に低い周波数ほど入力信号レベルを小さくしなければならず、このため1kHzや10kHzの入力波形はノイズで大分滲んでしまっている。(^^; が、これで十分に分かるだろう。

・で、これがリアイコライズされ出力される方形波及び正弦波応答。

・リアイコライズされても、正弦波は高調波を含まない単一周波数の本当の正弦波であれば、何も変形されずに入力同様の正弦波として出力されなければならないはず・・・・。だが、まぁまぁか。位相は遅れているが。(^^;

・方形波は当然そうはいかない。方形波は広範な領域の正弦波の集合体だからだ。方形波の場合はそれを逆リアイコライズして入力してはじめて正しい方形波が出力されるということになる。

|

| 1stEQ。+2ndEQ.1kHz Sine Wave |

1stEQ。+2ndEQ.10kHz Sine Wave |

1stEQ。+2ndEQ.100kHz Sine Wave |

|

|

|

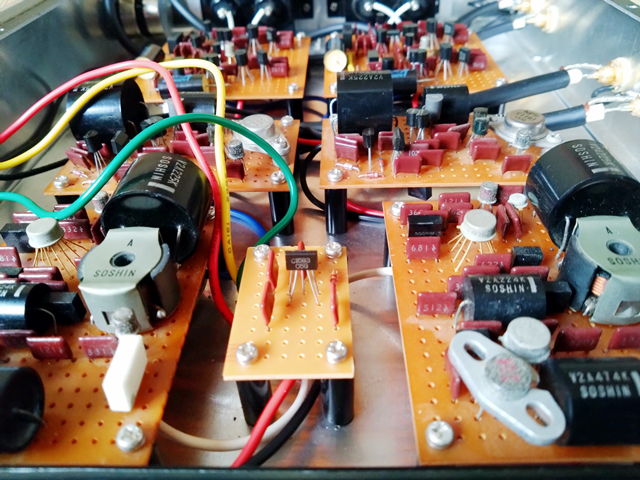

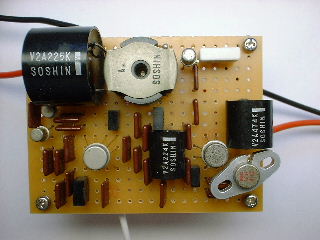

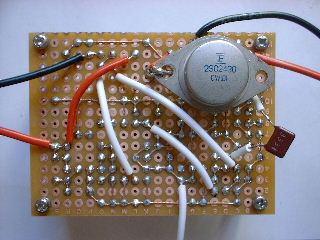

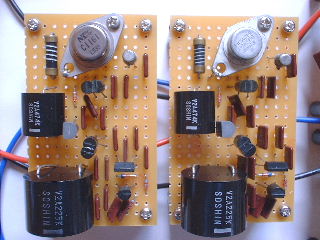

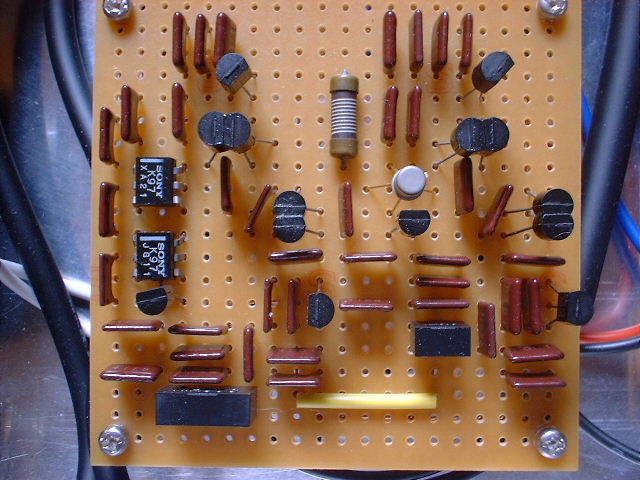

わざわざ横にして見てもらうほどの大したことではないのだが、電池電源から電流が赤の配線で左側から直にポットコアに入り、ポットコアから直にスイッチングTRのコレクタとスイッチングダイオードに繋がり、スイッチングダイオード出力に双信ポリカーボがパラとなりそのまま出力となって右側赤の配線に抜ける。という単純な構造がこれで見える。

わざわざ横にして見てもらうほどの大したことではないのだが、電池電源から電流が赤の配線で左側から直にポットコアに入り、ポットコアから直にスイッチングTRのコレクタとスイッチングダイオードに繋がり、スイッチングダイオード出力に双信ポリカーボがパラとなりそのまま出力となって右側赤の配線に抜ける。という単純な構造がこれで見える。

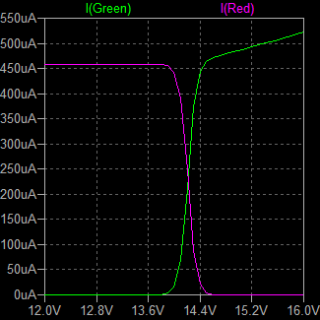

素人が回路自体を説明してもしょうがないので、興味のある方はそれぞれ勉強して頂きたいと思うのだが、簡単に昇圧型スイッチング電源の原理をこのスイッチングレギュレーターに即して表すと右のようになる。

素人が回路自体を説明してもしょうがないので、興味のある方はそれぞれ勉強して頂きたいと思うのだが、簡単に昇圧型スイッチング電源の原理をこのスイッチングレギュレーターに即して表すと右のようになる。 この時期は未だ多重出力SWレギュレータとはなっていないので、アンプがプラスマイナスの2電源を要請するのに合わせて電源部もプラスマイナスの2電源を用意しなければならない。

この時期は未だ多重出力SWレギュレータとはなっていないので、アンプがプラスマイナスの2電源を要請するのに合わせて電源部もプラスマイナスの2電源を用意しなければならない。

現代の完全対称型は微弱な信号を扱うMCプリアンプでもレギュレーターが使われていないのだが、いにしえの第1世代DCアンプ群には、本体以上に巨大で高度な安定化電源(=レギュレーター)が登載されていたのである。

現代の完全対称型は微弱な信号を扱うMCプリアンプでもレギュレーターが使われていないのだが、いにしえの第1世代DCアンプ群には、本体以上に巨大で高度な安定化電源(=レギュレーター)が登載されていたのである。

実は、この抵抗負荷2段差動アンプによる超高速PPレギュレーターは第1世代の最後に現れたということもあり、実際に使われたのは第2世代のGOAアンプにおいてだったので、GOAアンプの電源として記憶している方の方が多いかもしれない。

実は、この抵抗負荷2段差動アンプによる超高速PPレギュレーターは第1世代の最後に現れたということもあり、実際に使われたのは第2世代のGOAアンプにおいてだったので、GOAアンプの電源として記憶している方の方が多いかもしれない。 さて、超高速PPレギュレーターの復刻も上手く完了した。

さて、超高速PPレギュレーターの復刻も上手く完了した。 横軸を5倍の200nS/dipに拡大してみよう。

横軸を5倍の200nS/dipに拡大してみよう。 次はアンプ本体。

次はアンプ本体。

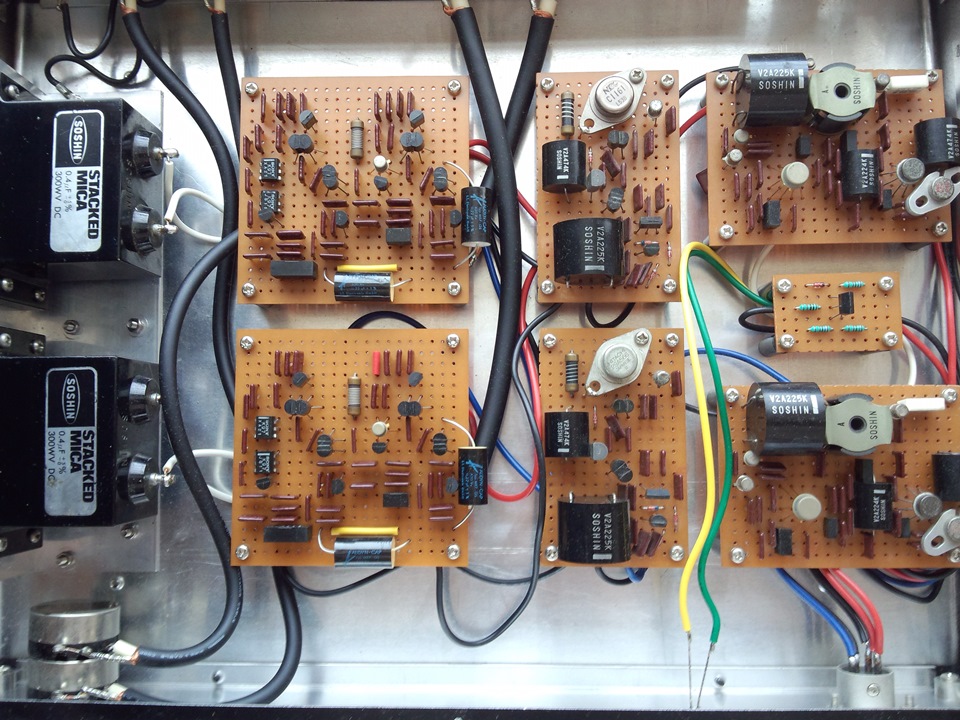

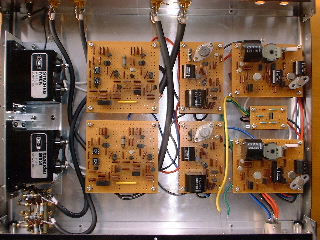

ケースはオリジナルに忠実にということであれば、当時テクニカルサンヨーが鈴蘭堂のOEM(?)で出していたAK500というケースになるのだが、ないし、底が深いのも使いにくいし、鈴蘭堂のCL-10ALに配置すると面積的にピッタリなので、CL-10ALに右のように収めた。

ケースはオリジナルに忠実にということであれば、当時テクニカルサンヨーが鈴蘭堂のOEM(?)で出していたAK500というケースになるのだが、ないし、底が深いのも使いにくいし、鈴蘭堂のCL-10ALに配置すると面積的にピッタリなので、CL-10ALに右のように収めた。 そこまでいかなくとも、何となく動作が不安定ということが良くある。微かにピーとかギャーとかブーンとかザーとかの音がする。朝鮮語のラジオ放送が聞こえる。アンプに手をかざすとそれらの音が変動して、手をケースに触れると止まったりする。アースが接続されている訳でもないのに近くのアンプに手を触れても止まったりする。実に不思議だなどと思う。

そこまでいかなくとも、何となく動作が不安定ということが良くある。微かにピーとかギャーとかブーンとかザーとかの音がする。朝鮮語のラジオ放送が聞こえる。アンプに手をかざすとそれらの音が変動して、手をケースに触れると止まったりする。アースが接続されている訳でもないのに近くのアンプに手を触れても止まったりする。実に不思議だなどと思う。