研 究 室

この世に堅固なるものは1つとてなく、まして繊細で優美な創造物ほどあっけなく失われる。願わくはその記憶が多少なりとも長く止まってくれることを・・・

(2001年8月19日)

1970年代初頭のパワーTRは手作りの繊細な工芸品のようなもの、逆に言うと工業製品としては信頼性が今ひとつ、即ち壊れやすいのだ。特にエピタキシャルメサ型という型式は特性は優れる反面強度的には弱かったらしい。

また、この時期のTRは同規格でありながらVcbo、Vceo等の違いで別型番で登録されているものが多いが、逆に言えばそれは安定した品質のものを作ることが未だ出来なかった証で、要するにこの時期の低耐圧バージョンは言ってみれば“選別モレ品”。(ちょっと言い過ぎか?)

だから特に低耐圧バージョンはちょっとしたことで「あっけなく飛ぶよ」という風評もある。

で、左は実際に「あっけなく飛んだ」2SD217をある方が今後の金田式アンプの発展のためにと司法解剖したもの。

ヤスリでトップカバーを切り取ると左の写真のようにTO−3TRの内部が現れる。

この2SD217の死亡原因は真中のコレクター線の断線と推測され、ケースとの溶着が外れてしまっている。ちなみに写真ではリード線が結構太く見えるが、実測約0.2mmとのこと。今回の死亡のそもそもの原因は過電流と思われるが、この細いリード線に何アンペアも流すのはそもそも無理と思えるほどとのこと。

左はさらにウエハー(チップ)を包んでいるシリコンゴムのようなものを取り払った状態。ウエハー(チップ)を誤って割ってしまったとのことだが、ちなみにウエハー(チップ)の厚さは実測0.2〜0.25mm程度とこれも非常に薄い。

さて、これらの写真からキャンタイプの製造方法を推測できるのだが、実はキャンタイプパワーTRは手作りだったらしい。

①丸い裏蓋にウエハー(チップ)を固定する。固定するところには金メッキが施されていて熱を加えることにより金共晶(金とシリコンの合金)で半田が溶けるように付くらしい。

②E・Bピンを樹脂で取り付けて固定する。

③ウエハー(チップ)にリード線を取り付けてシリコンゴム?のようなもので固定する。

④リード線をピンとケース本体中央側に溶着させる。

⑤トップカバーを取り付けて、キャブシーラーで窒素を封入する。

金田氏仰せの通りモールドと違ってメタルキャンはシリコンウエハー(チップ)がシリコンゴムのようなものにやさしく包まれているだけなので、温度などによるストレスは確かに無いと思われる。

が、手間が掛かりすぎるのでモールド型に移行したのは周知のとおりだ。

と、講釈師見てきたようにものを言い・・・状態だが、どなたか本当のことをご存じの方、よろしければ教えて下さい。

ではこれは何か?

上の2SD217が家内製工業製品とすればこちらはハイテク工業製品といった雰囲気だが?

これにはNECの旧キャンTRのような裏蓋がないのだが、それは当たり前で内側から取り付けてある。

右は左の写真中央にあるシリコンウエハー(チップ)の拡大写真だが、その大きさはD217の一辺4mm強に対し丁度2.5mm位とD217の1/3程度、見てのとおりとても綺麗なもので、リード線の太さも実測0.3mm弱あって取り付けも実にガッシリしている。

右側がベース、左側がエミッタのリード線が2本しかないが、コレクターはケースに直付けなのだろう。

右のチップの美しさが示すように、総じて作りは格段に優れている。

製造方法も格段の進歩を遂げたもののようだ。

実は、この正体は1999年製メキシコ産モトローラブランド2N3055だ。

なるほど、これに比べると70年代初頭の我が国のパワーTR達は本当に手作り(に近いもの)だったんだなぁ、と納得できてしまうほどの差がある・・・(^^;

だが、この程度なら日本のキャンTRにだって出来たことのようにも思えるのだが・・・、こうなる前にICの発展の波にのまれて我が国では消えていくしかなかったということか・・・

ケースに覆われていて見えないキャンTRの内側に多少の歴史の真実が見えたようだ(^^;

研究は不断に積み重ねられ、過去の通説は覆される・・・、な〜んて、ちょっと訂正(^^;;

(2001年8月27日)

研究の進展のために、と、別の2SD217の司法解剖サンプルが研究室に届けられた。

このサンプルにより、上の2SD217の検死報告及び構造研究に一部誤りがあったことが明白となった。

まあ、研究は不断の積み重ねにより正確さを増すものだ・・・と、ちょっと言い訳(^^;

それはともかく・・・、

驚いたことに、新たなサンプルにより、一番上の2SD217サンプルでコレクタのリード線と解した真中のリード線は、実はケースにではなく左側のリード線同様にエミッタ端子に接続されているリード線であることが明らかになった(。。)

ということは、2SD217のエミッタは内部で2本のリード線によりウエハー(チップ)に接続されている、という実に驚くべき構造・・・ということだ。付随して、リード線で引き出されていると勘違いしてしまったコレクターについては2N3055と同様ケースに直付け、ということになる。

この点まず訂正しなければならない。

ついでシリコンゴムのようなものも取り払って破損状況の真相に迫る。(^^)

↓

シリコンゴムのようなものを取り払うと、リード線の接続とチップの模様がはっきりと見て取れる。

これと上の2枚目の写真を見比べると破損の事実経過がより明確になる。

比較前は見落としたが、今回これと上から2枚目の写真のチップ部分を良く見比べることにより、上の写真のサンプルでは2本のエミッタリード線とウエハー(チップ)の接合部2箇所に穴が開いていることが見て取れるのだ。また、これにより上で“誤って検死中に破損してしまった”と思ったチップ左上部分の破損はもとより事故で破損していたものだったのだろうと推測されるのである。

すなわち、上の2SD217のサンプルは、過大電流が原因で内部リード線とチップ接合部分付近のウエハー(チップ)の一部が破壊された上に、真中の内部リード線がヒューズのように切れて残骸がケースと溶接されているような格好になった、というのが事の真相だ。

・・・・・・

さて、一つの事実が明らかになると、新たな謎が深まるのが研究というもの。すなわち、興味深い謎は一層深まったのである。

2本のリード線なんて工業製品としては“手作業の極み”のように思えるが、これは何故なのだろうか?

細いリード線の電流容量が故に電流の分散を図ったのか?

太い線がウエハー(チップ)に取り付けられず細い線2本になったのか?

ウエハー(チップ)の一方に電流が集中しないように2カ所から電流を取り出すようにしたのか?

2N3055と見比べるとより複雑な”ナスカの地上絵”のような形をしたチップの電極自体が2つあるのか?

それは実質的に小型トランジスターを2つ作り込んで特性の向上を図った苦労の跡なのか?

など・・・

また、2N3055と2SD217のウエハー(チップ)自体の相違。すなわちその大小、模様の違い(2N3055のシンプルさに比較して2SD217のやや複雑な点)などが性能にどのように効いているのか?

などなど・・・

う〜む。

どなたか、この辺の秘密を知っている方、いらっしゃいませんか(^^;

小学校5、6年の頃だったか、学校のエレクトリッククラブで町場の小さなラジオ屋らしき所を訪問して中古の真空管を貰ってきて喜んでいたことを微かに思い出す。が、貰ってきた真空管の意味なんて何も理解できなかった(^^;

中学校の時には技術家庭の授業で真空管式ラジオのキットを数人のグループで分担して製作した。が、素人が分担して作って上手く行くはずもなく、当然音は出なかった。(爆)

あれから○十年。

21世紀になって“超LSI”なんて用語もすでに陳腐に聞こえる時代だというのに、自作派の世界でますます流行るのは“真空管”

WEの396Aなどと言われて“ちんぷんかんぷん”(^^;;では今や金田式を標榜する研究室の看板を下ろさねばならない状況になってしまったようだ。(嘆)

という訳で、急遽真空管の研究だ。

う〜ん、研究員は半導体しか知らんし・・・5極管の特性は何となく分かるような気はするのだが・・・

やむ無し、取りあえず3極管の基礎でも研究してみるか

それにしても今頃になって真空管を勉強することになるとは思いもしなかった・・・(--;

(2002年2月17日)

3極管の特性図として良く見るのがEp−Ip特性図というやつで、右の図のようなやつだ。

3極管の特性図として良く見るのがEp−Ip特性図というやつで、右の図のようなやつだ。

ものの本によれば、この図さえあればその3極管をどの様に動作させれば良いのか、また、それでどの様な増幅特性が得られるのか分かるものだそうである。へ〜そうか、じゃぁ、これを勉強してみよう(^^)

この図は横軸がプレート電圧値(Ep)、縦軸がプレート電流値(Ip)で、線が何本もあるのは、カソード−グリッド間に加える電圧によりこの様にEpとIpが変化するということを表している。なるほど、プレート、カソード、グリッドはFETのドレイン、ソース、ゲートに対応している訳で、グリッドの対カソード電圧が要するにFETのゲート電圧と同じでバイアス電圧かつ信号の入力電圧となる訳だ。そしてそれをバイアス電圧の視点で見ればFETと同じでマイナスということだ。

一番左の線がグリッド電圧(K−G間の電圧)が0V(即ちK−G間ショート)の場合の特性で、これを解釈するとプレート電流はプレート電圧が高くなるに従って増加しており、しかもかなり直線的だからほぼ比例関係にあるということになる。ちょっとは曲がっているが、まあまあのリニアリティかもしれない。

要するにこういう特性は抵抗の特性だ。そうすると当然抵抗値が求められる訳だが、計算して見ると12/0.045=267Ωということになる。そしてものの本によればこれが真空管の内部抵抗Rpというやつらしい。なるほど電圧/電流だから抵抗に違いない。しかし、TRやFETばかりさわっている者からすると、267Ωなどどいう内部抵抗は異常に思えるが、まぁこれが3極管の3極管たる所以なのだろう。

とは言え、単に抵抗と同じでは増幅作用など発揮し得ない訳で、そのために2番目以降の線がある訳なんだろうが、2番目以降の線はグリッド電圧を−0.2Vステップ単位でマイナスに増加させていって−3Vまでの特性をそれぞれ測ったものとのこと。

そういう目で眺めて見ると、右に行くに従って同じ電流を流すためのプレート電圧値が高くなっているから、グリッド電圧をマイナスに増やすに従って真空管の抵抗が増加するということになる訳だ。例えば縦軸15mAの所を水平に見ると、グリッド電圧0Vでは3.3V/15mA=220Ωだが、グリッド電圧−1Vだと12.2V/15mA=813Ω、グリッド電圧−2Vだと27V/15mA=1.8kΩと計算される。

なるほど、この辺はTRやFETと同様な感じで良く分かる。TRはベース電流でコレクタ電流を制御し、FETはゲート電圧でドレイン電流を制御することによって増幅作用を生み出すのと同様に、3極管の場合はグリッド電圧で真空管の抵抗を制御(増減)することによって増幅作用を生み出す訳だ。

と、分かった様な気がしたが、今のグリッド電圧を変えることによって変化した真空管の抵抗と、さっきのプレート電圧を変えることによって変化したRp=真空管の内部抵抗(教科書に書いてある)とは同じものだろうか?

さっきのグリッド電圧−1Vの線15mA、12.2V交点付近ではプレート電圧の3Vの変化でプレート電流が6mA増加しているので内部抵抗Rpは500Ω、グリッド電圧−2Vの線15mA、27V交点付近ではプレート電圧の3Vの変化で4mA増加しているので内部抵抗Rpは750Ωと計算されるが、これは今それぞれの交点で求めた抵抗値、それぞれ813Ω、1.8kΩと違う数値だ?これはどう解すのだろう?

どうもTRやFETと違って3極管はプレート電圧でもグリッド電圧でもプレート電流が変化してしまうというところが特徴で、半導体派には分かりにくい(^^;

しばし考えよう・・・

つらつら考えたが、3極管はグリッド電圧で変わる“固有抵抗”といわゆる“内部抵抗Rp”があると考えるしかないようだ。

真空管を抵抗として見ればその両端(カソード−プレート)にかかる電圧の増減による電流値の変化から抵抗値を求めるのが当然だから真空管の内部抵抗と言う場合はRpがそれになる訳だ。実際3極管をカソード接地の普通の回路で動作させた場合の負荷から見た3極管の内部抵抗はRpであって、グリッド電圧で変化する“固有抵抗”の方はプレート側電圧と無関係なので、実際のカソード接地回路で動作させる際は無いものとして扱って全く支障がなく、Rpだけを考慮すれば良いのだ。と言うことになる。

だが、3極管の増幅作用を生み出しているのはグリッド電圧の変化によるRpならぬ3極管の固有抵抗の変化に相違あるまい。FETでも概念的にはゲート電圧でFETの内部抵抗を変化させてドレイン電流を変化させていると素人理解すれば良いのと同じだ。これを所謂オームの法則の抵抗とはやはり言えないが、上の特性図から言って現象的には3極管は内部に電流を流しながらグリッドで内部の抵抗値を制御して増幅作用をすると考えるしかない訳で、そうすると3極管の増幅作用の出力手法は電流×抵抗=電圧と考えれば良いのだろう。そしてこれが3極管の本質的特徴のようだ。3極管は入力信号電圧に対応した電圧を出力するのだ。

TRやFETの増幅作用の出力形態は“電流”の変化となって現れてくる(取り出す)のに対して、3極管の場合は“電圧”の変化となって現れてくると考えれば良いわけだ。(取りあえず)

例えば、さっきのプレート電流15mAの所で見てみると、グリッド電圧0Vではプレートに3.3Vを出力し、グリッド電圧−1Vでは12.2Vを出力し、グリッド電圧−2Vではプレートに27Vを出力する訳だから、出力結果たるプレート電圧の変化を入力したグリッド電圧の変化で割って増幅率が得られる筈。早速計算すると全体ではグリッド電圧2Vの変化でプレート23.7Vの変化だから23.7/2=11.85だが、0Vから−1Vでは(12.2−3.3)/1=8.9、−1Vから−2Vでは(27−12.2)/1=14.8だ。

と考えたら、こういう風に、例えば縦軸15mAのところに水平線を引いて交点で得られるプレート電圧の差をグリッド電圧の差で割ったものを真空管の増幅率μと言う、と、ものの本に書いてあった。ふ〜ん、増幅率、良く分かる。グリッドに入力電圧を与えてやると、プレートにその10倍程度の出力電圧が得られるということだから増幅率20db程度となる訳だ。

だが、こういう動作環境は負荷が定電流回路の場合にしか考えられないのでは?

だが、こういう動作環境は負荷が定電流回路の場合にしか考えられないのでは?

TRやFETなら定電流負荷ではゲインを定められないくらい大きなゲインを得られるのにこの3極管はその条件でたったの20db程度のゲインしか得られないとは、なんとも貧弱と言わざるを得ない感じがするがどうだろう?

まあ、それはそれとして、水平に線を引いてみて増幅率なら、垂直に線を引いてみたらどうだろうか。

例えば横軸12Vの所に縦線を引いて眺めて見ると、グリッド電圧がマイナスに増加するに従ってプレート電流が減ることが分かる。例えばグリッド電圧−0.8Vではプレート電流19mAで、−1.2Vでは10mAだから、グリッド電圧が0.4V変化することによってプレート電流が9mA変化した訳だ。そこでプレート電流変化値をゲート電圧変化値で割ってみれば(19−10)/(1.2−0.8)=22.5となるが、まさしくこれはFETと同じで相互コンダクタンスgmのことだろう。なるほど、ものの本にもEp−Ip特性図に垂直線を引くと3極管のgmが求められると書いてある。また、グリッド電圧の変化に伴うプレート電流の変化と言えばFETでお馴染みだから、上のEp−Ip特性図から数値を読んでこれをグラフにしてみたら右のようになった。

お〜、これはまさに横型FETの特性図として良く見るグラフだ。カットオフ=−2V、Idss=45mAのFETそのものだ(^^)

グラフの傾きがgmだが、この3極管もプレート電流が増加するに従って傾斜が急になっているので、2SK30や2SJ74などのFETと同様プレート電流が増加するに従ってgmも大きくなる特性であることが分かる。そしてgm=22.5mモー程度ということは金田式で使用するFETではgm=40mモーの2SJ72にはかなわないものの、その弟分のような2SJ74(Nチャンネルなら2SK170)に匹敵するものと言えるだろう。

これならそこそこの増幅度は得られそう、なのはさっきのμの場合と随分違う感じがするが、この3極管のgm=22.5mモーと言うのはプレート電圧値一定という仮定(条件)を置いた場合だから、通常の抵抗負荷では得られない数値だろう。けれど、抵抗負荷を付けてもプレート電圧を一定にする手法はカスコード接続として知っている研究員としては、3極管もカスコード接続を付加してやれば普通のFETと同様に使用できるぞと思うのだ。そうやって使用すれば増幅度はgm×負荷抵抗値だから、負荷抵抗値次第で巨大な増幅率を稼ぐことも可能だろう。

が、ものの本によれば、以上のようにEp−Ip特性図の水平線、垂直線上で3極管を使用するのは特殊状況のようだ。通常は、プレート側に適切な負荷抵抗を置いて、右のようにその場合のロードラインを引いて増幅特性を検討するのがセオリーらしい。

で、右は電源電圧を30V、プレート負荷抵抗に1kΩを置いた場合のロードラインだ。抵抗にはオームの法則による電流が流れ、オームの法則による電圧がかかる以外にあり得ないから、図上の斜め直線のようにロードラインを描くので、これに伴って真空管の方はEp−Ip特性の線の交点が必然的にその動作点に定まるという仕組みだ。

ここで、グリッド電圧−1.4Vの青い線と1kΩのロードラインの交点を中心として増幅特性を見てみると、グリッド電圧が−1.2Vでプレート電圧は14.8V、グリッド電圧が−1.6Vでプレート電圧が18.3Vだから、電圧増幅率=プレート電圧の差/グリッド電圧の差を求めると、(18.3−14.6)/(1.6−1.2)=3.7/0.4=9.25と、9.25倍の増幅度が得られるということになる訳だ。

なるほどねぇ。これが3極管の増幅の仕組みか。と言うことで何となく3極管での増幅というものが分かったような気はする。

が、抵抗負荷にして実際得られる増幅度は、この傾きの図形的性質の必然から、先に検討したμが最大で決してこれを超えることはなくその内数だろう。し、3極管のμは抵抗負荷のカソード接地動作で得られる最大の増幅度である訳だ。しかも右の例の3極管だと、グリッド電圧に伴う曲線間の間隔が一定でないからμは動作点により変化するし、図で分かるとおりバイアスが深くなるほどに間隔が広くなっているからバイアスが深くなるほどにμも大きくなる特性だ。

どうも3極管のμについては一般的にそういう性質のものらしくものの本には書いてある。だから右のようにEp−Ip曲線に負荷抵抗のロードラインを引いてなるべく交点の間隔が等しくなる部分を選んで動作点に選ぶことが、3極管を使用する場合の勘どころらしい。

さて、3極管をカソード接地動作させた場合の増幅度だが、定電流回路を負荷にした場合それがμであるのは良いとして、そうでない一般的な抵抗を負荷とした場合の増幅率をいちいち今のようにEp−Ip特性図から測ると言うのは面倒だぞ。

ならば、と、ちょっと理論的に考えてみたのだが、3極管は、さっき見たとおり内部抵抗Rpを有しつつも、本来入力対する増幅率μで電圧を出力することを本質的特徴とする素子だから、これに負荷抵抗Rを接続したカソード接地回路は等価的にこうなるはずだ。

な〜んだ。これからすると3極管カソード接地回路の出力電圧というものは、3極管の出力電圧を内部抵抗Rpと負荷抵抗Rで分圧しているだけなのだ。だから、抵抗負荷のカソード接地回路のゲインをGとすれば、G=μ×R/(Rp+R)となるに他なるまい。

そして、この式の意味するところは、内部抵抗Rpが大きいほどGは小さくなるということであり、逆にRpが小さいほどGは大きくなって、その最大値はRpが0Ωの時のμである。ということになる訳だ。

なるほど、3極管の何たるかが大分見えたぞ。(^^)

と、一応解ったような気になったのだが・・・よく考えるとまだちょっと気にかかることがある。

それは、gmだ。3極管にgmがあることは明らかなのに、この等価回路とゲインの計算にgmが全く出てこないのは何故なのだろうか?

と、もう一度Ep−Ip特性図をgmを見る目で垂直方向に見てみると、3極管はグリッド電圧の変化で電流も出力しているぞ・・・、と言うことは、3極管の本質を“電圧出力素子”と考えたのは正しくないような気もしてくるのだった?(^^;

と、また鈍い頭でつらつら考えると、カソード接地回路の場合の3極管の増幅機能を、gmを使って等価的に次のように表せるのではなかろうか、と気づいた。

この等価回路で3極管のカソード接地動作を考えれば、その出力電圧は3極管でgm変換した電流がRpとRの並列抵抗で電圧出力に変換される訳だから、この抵抗負荷のカソード接地回路のゲインをGとすれば、G=gm×(Rp×R)/(Rp+R)となるに他ならないだろう。

そして、この式の意味するところは、内部抵抗RpがRより大きい場合は、そのRpがRに比較して大きいほどG=gm×Rに近づくので、R次第で大きなゲインが得られるのであるが、逆にRpがRより小さい場合は、G=gm×Rp以下にしかならないため、内部抵抗が小さいのが特徴である3極管では、抵抗負荷のカソード接地回路で大きなゲインは得られにくいのは当然である、という結論になる訳だ。な〜るほど。

さて、ここで考えた3極管の二つのゲインGであるが、それは同じ3極管のGだから、μで求めたGとgmで求めたGは同じでなければ理屈に合わない。よって、今の二つの式はイコールのばずだ。だから、

μ×R/(Rp+R)=gm×(Rp×R)/(Rp+R)なので、この式から、

μ=gm×((Rp×R)/(Rp+R))×((Rp+R)/R) から

μ=gm×Rp となった。

お〜(^^)、ものの本に3極管のμ、gm、Rp間の関係を表す、と書いてある式になった。

ので、3極管をgmで考えた等価回路もまた妥当のようだ。

だが、そうすると、取りあえず“電圧出力素子”と考えた3極管は、実はFETのように“電流出力素子”として理解しても正しい理解だ、ということになってしまうではないか・・・

う〜ん・・・、と、ここで又無い知恵を絞って考えるのだった・・・・・・

結果、多分こういうことだろうか。

3極管を“電圧出力素子”にも見せ、“電流出力素子”にも見せる犯人は、3極管の内部抵抗Rpなのではないか。ということだ。

もしRpが無限大の3極管とRpが0の3極管があると仮定すれば、その3極管のEp−Ip特性図はそれぞれ下図のようになるだろう。

こうして見ると左図は5極管とか5極管特性を持つと言われるFETの特性図だ。これはプレート電圧がいかに変わろうと一定の電流を出力する、まさしく“電流源”の特性だ。その電流値を変えることが出来るのは、グリッド電圧のみで、その間の関係を表すことができるのは、出力電流/グリッド電圧、すなわちgmだ。μはどうなったのだろう。μ=gm×Rpだから、Rpが無限大ならμも無限大なので、この場合μは意味を持たない数値になる訳だ。なるほど。だから5極管特性を持つと言われるFETの世界でμなどというものは出てこなかったはずだ。多分、5極管の世界でもそうなのだろう。

そしてgmでGを表す式はG=gm×(Rp×R)/(Rp+R)だから、Rpが無限大ならこの式はG=gm×R。とFETのゲインを求める式になる訳だ。

右図はこれとは逆に、プレート電流がいかに変わろうと一定の電圧を出力する、まさしく“電圧源”の特性で、その電圧値を変えることが出来るのは、グリッド電圧のみだから、その間の関係を表すことができるのは、出力電圧/グリッド電圧、すなわちμという訳だ。そしてこの場合、gm=μ/Rpから、Rpが0ならgmが意味のない数値になるのは左図の場合のμと同様だ。よって、こちらの場合のゲインはμで表す以外になく、G=μ×R/(Rp+R)で、Rp=0だから、G=μとなる訳だ。

この二つは出力の電流と電圧の関係がことごとく対照的だが、現実的にはRpが無限大ということも0ということもありえはしない。のだが、Rpが無限大に近い方向の素子は5極管やFETとして実在すると言っても良いのではなかろうか。大体理想の5極管特性と言われるのは左図のようなやつだし。とすれば、内部抵抗Rpが低いのが特徴で、μで物事を考えることの多い3極管というものの理想の姿は、電流と電圧の関係を5極管特性とは正反対にした、Rpが0の右図の特性なのではなかろうか?

が、世の中言うことを聞いてくれない抵抗と障害ばかりであることが暗示する如くで、抵抗値が0という状態は“超電導”でしかありえないものなので、いくら3極管でも右図のような特性を持つ理想的3極管は存在するはずがなく、現実の3極管は右上がりに傾斜を有するものになっているということなのだろう。

いや、その理屈は5極管でもRp無限大なんてあり得ないよ、と直ちに反射してくる訳なのだが、この世ではRpを無限方向に近づける方が0に近づけるよりも物理的に容易だったのか、理想5極管特性に近いものが5極管やFETとして実用化されたのに対して、理想3極管特性に近い3極管は実現されず、この結果の必然として、理想5極管特性と理想3極管特性の間の右上がりのEp−Ip特性を持つものがいわゆる3極管特性と言われ、また、現実の3極管もそういうこの世の物理の必然から、理想5極管特性と理想3極管特性の間の右上がりのEp−Ip特性を持っているものになっているということではなかろうか。

よって、3極管は“電圧源”として考えても“電流源”として考えても良く、また、それで共に妥当なのだが、多分Rに比してRpが小さい場合が現実には多いが故か、本質的に“電流源”たる5極管と対比されるが故か、3極管は“電圧源”としてμの世界で語られるのが通例となっているのかもしれない。また、上の等価回路からしても、実際問題、増幅素子としてはRpが中途半端な値であるよりは、それがむやみに大きいか、逆に、むやみに小さいかの方が都合が良い訳で、むやみに大きい方が5極管やFETで実現されている以上、3極管の存在理由はRpがむやみに小さい方にしかなくなるのがこの世の流れというものだから、現実的にもRpが小さく“電圧源”としてμの世界で考えるべき3極管が多く存在するということなのだろう。

このように3極管というものを考察すると、3極管の主要パラメータがμであることは当然な訳だ。とすれば、電圧出力素子たる3極管から大きなゲインを得ることは全く3極管自体のμにかかっている訳で、TRやFETよろしく負荷抵抗を大きくしてゲインを稼いでやろうなんて姑息な手段は全く通じないのだ。そして、回路の負荷抵抗に比してRpが大きいと、μによるゲインがどんどん食われてしまうから、3極管が低Rpを志向するのは当たり前で、数百Ωの内部抵抗をもって“異常”と感じてしまうなど、半導体しか知らない研究員の認識不足も甚だしいと“タマ派”の方には笑われてしまうだろう。そして、この低い内部抵抗Rpこそが電流出力素子としての性質を残す3極管のgmを内部で大幅に消費してしまう張本人に他ならず、それがまさしく3極管のgmの存在意義を5極管やFETの場合に比べて著しく低下させる所以でもある訳だ。

と理解した。のだった。(^^;

と、ほんのちょっと3極管の基礎を研究してみただけでこんなことを言うのもなんだが、3極管はその増幅率μがたかだか10や20では、FETやTRに比較してなんともならないような気がするのだが、どうだろうか。

しかも、ものの本によれば現実的な理想3極管特性というのは、Ep−Ip特性の線が全て同じ傾斜で等間隔に並ぶ直線だ、とあるのに対して、実際の3極管のEp−Ip特性は上の例のように右に行くに従って傾きが緩くなるとともに、間隔も広がって、かつ多少曲線的なものが多いから、リニアリティという点でも決して理想的では無い3極管が多いということだろう。

であるならば、増幅率を稼いでNFBでリニアリティの改善を図るのが考えられる方向だと思うのだが、そもそもの増幅度が低くては何ともならない。し、ついでに3極管のRpの低さから言ってその増幅動作の際、入力信号と関係のないプレート電源のインピーダンスが増幅のパラメータとして効いてくるというのもなかなか嫌らしい感じがする。それを無くすためには安定化電源を用いるか、またはやはりNFBの力を借りるということになるのだが、ここでも増幅度が小さいのは弱点になる。

そんな目で見ると、3極管は内部抵抗Rpが低いためにgmを生かした大きな増幅度を得ることができないのだから、その内部抵抗Rpをネグレクトするためにカスコード回路を付加して上手いことgmで増幅度を稼ぐように働かせた方が良いのではないだろうか・・・

と思ったら、ものの本によればそれは即ち3極管の5極管化であって、しかも5極管とは3極管の内部にカスコード接続を付加してμ素子としての3極管をgm素子に発展させたものということらしいではないか。

う〜ん、それでは3極管から5極管へというのは真空管の発展の歴史においては必然だったのだ、という、ごく一般の結論をなぞってしまっただけのようで、何故一部で3極管がありがたがられるのか、の謎に迫ってはいないことになってしまうなぁ(^^;;

3極管のメリットやそれを生かすための回路構成の考え方など、もっと研究する必要があるようだ。

が、それは次の課題としよう。(^^;

と、いったところで、取りあえずの3極管の基礎研究は終了だ。

だが、それにしてもこの例にしたEp−Ip特性図の3極管、他の3極管に比べてプレート電圧が異様に低いような気がするが、こんな3極管もあるのだろうか?

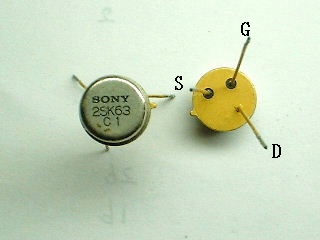

ところで右は何?2SK63?

絶対最大定格(Ta=25℃)

絶対最大定格(Ta=25℃)

ゲート・ドレイン間電圧(Vdgo)=120V

ゲート・ソース間電圧(Vgso) =10V

ドレイン電流(Id) =200mA

全損失(Pt) =470mW

電気的特性

出力抵抗(rd) =2kΩ(Vds=50V、Id=4mA)

順方向電圧増幅率(μ) =30(Vdg=50V、Id=4mA)

Rdとかμとかまるで3極管のようなパラメータを持つFETとは面妖な・・・

え、3極管だと思って研究したのは、まるで3極管の様な特性を持ったこのFET、2SK63だったの・・・

思い出したぞ。これは27、8年前に彗星の如く現れてアッという間に消えていった3極管特性を持つ純国産半導体、V−FETではないですか。

・・・・・・

な〜んと、真空管を研究するつもりだったのに・・・、どうにも半導体から離れられないようだなぁ。

あちこち定めないのが、ターゲットオリエンテッドならぬ当研究室の研究(^^;

そんな訳で・・・、

V−FETと言えば・・・ヤマハだょなぁ・・・。ヤマハと言えばB−1・・・。B−1と言えば完全対称型のオリジネーター・・・だとか・・・

え、本当?

じゃあ、という訳で今後の研究資料としてB−1の回路図を起こしてみた。なお、出典は無線と実験別冊「最新トランジスタ、バーティカルFETによるステレオ・アンプの設計と製作」(安井 章 著)。

感想

う〜ん、まさしく完全対称型だが、B−1といい、SP−10といい、昔は色々な意味でオーディオが凄かったのだ・・・(^^;

(2002年2月24日)

3極管の特性図として良く見るのがEp−Ip特性図というやつで、右の図のようなやつだ。

3極管の特性図として良く見るのがEp−Ip特性図というやつで、右の図のようなやつだ。 だが、こういう動作環境は負荷が定電流回路の場合にしか考えられないのでは?

だが、こういう動作環境は負荷が定電流回路の場合にしか考えられないのでは?