俀侽侽係擭偺壞偼嫲傠偟偔弸偔挿偐偭偨丅偑丄俉寧傕廔傢偭偰傛偆傗偔廐傜偟偔側偭偰偒偨丅乮丱丱乯丂偙偙偟偽傜偔偼壗傕偡傞婥偵側傜側偐偭偨偑丄婥岓傕彮偟枩暔偵桪偟偔側偭偰偒偨偲偙傠偱寽埬偺乬偁傟乭偵庤傪晅偗偰傒傛偆偐丄偲偄偆婥偵側偭偨偺偱偁傞丅

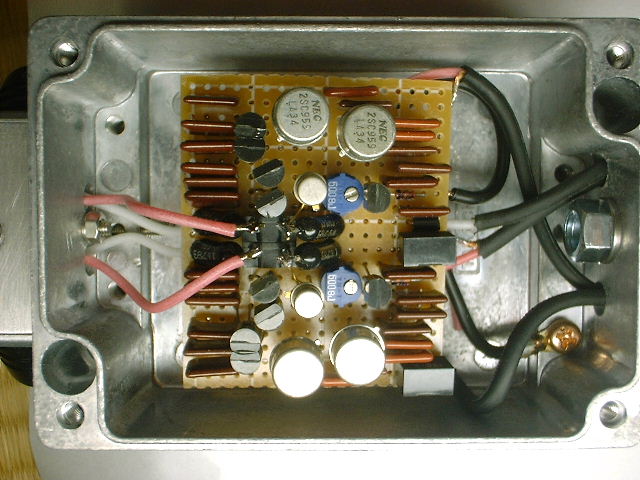

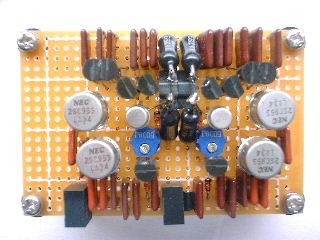

乬偁傟乭偲偼壗偐丠丂側乣傫偰嵍偺幨恀偱柧乆敀乆偩偑丄柍榑俢俠儅僀僋偱偁傞丅傑偀丄嶌偭偨偲偙傠偱榐傞傋偒懳徾偑偁傞傢偗偱偼側偄偺偩偑丒丒丒丄偄偄偐乮丱丱丟丒丒丒丄偲丅

乬偁傟乭偲偼壗偐丠丂側乣傫偰嵍偺幨恀偱柧乆敀乆偩偑丄柍榑俢俠儅僀僋偱偁傞丅傑偀丄嶌偭偨偲偙傠偱榐傞傋偒懳徾偑偁傞傢偗偱偼側偄偺偩偑丒丒丒丄偄偄偐乮丱丱丟丒丒丒丄偲丅偦偆側傞偲壗傛傝儅僀僋僇僾僙儖偑側偄偙偲偵偼巒傑傜側偄丅柍榑嬥揷幃俢俠儅僀僋偺儅僀僋僇僾僙儖偼僔儑僢僾僗俵俲亅係偐俙俲俧偺俠俲亅侾偵寛傑偭偰偄傞丅偙傟埲奜偼側偄丅偑丄偙偺偆偪崱傕尰峴昳偺俵俲亅係偼偦偺抣抜偑侾屄俈乣俉枩墌傕偡傞傜偟偔偲偰傕庤偑弌側偄丅偲側傞偲俠俲亅侾側偺偩偑丄偙偪傜偼偲偆偵僨傿僗僐儞偱擖庤晄壜擻丅

側偺偱丄俙俲俧偺尰峴昳偐傜俠俲亅侾偲摨偠扨堦巜岦惈偺俠俲俇侾亅倀俴俽傪巊偆丅偙傟偼俠係俉侽俛偲偄偆僐儞僨儞僒乕儅僀僋偵巊梡偝傟偰偄傞僇僾僙儖偩丅俲愭惗巜掕奜偱偁傞偐傜偙偺帪揰偱惢嶌偡傞俢俠儅僀僋偼乬傕偳偒乭偲側傞偙偲偵寛偟偰偟傑偆偺偩偑丄僱僢僩忋偱偼婔偮偐偙傟傪巊梡偟偨俢俠儅僀僋偺惢嶌椺偑曬崘偝傟偰偍傝丄偦傟側傝偵巊偊傞傛偆偱偁傞丅偟丄偝傜偵抣抜傕偲偁傞強偱侾屄侾俆丆俆侽侽墌偲丄偙傟側傜壗偲偐傗偮偺栚傪搻傫偱庤偵擖傟傜傟傞傢偄乮丱丱丟丄偲懍峌偱擖庤偟偰偟傑偭偨偺偱偁偭偨丅栚弌搙偟栚弌搙偟丅乮丱丱乯

偑丄椙偔挷傋偰傒傞偲俙俲俧偺俠俲亅侾偼側傫偲俀侽侽係擭偺崱尰嵼偵偍偄偰尰峴昳側偺偩偭偨丅偊乣乣両

妋偐偵俠俲亅侾偼侾俋俋俁擭傪傕偭偰僨傿僗僐儞偵側偭偨傛偆側偺偩偑丄偳偆傕偦偺屻傕悽奅拞偐傜偦偺暅妶傪媮傔傞惡崅偔偟偰偮偄偵俀擭傎偳慜偵暅崗偝傟偨傛偆側偺偩丅尰偵俙俲俧偺倂俤俛僒僀僩偵俠俲亅侾傪巊梡偟偨俠係俆侾俛偲偄偆僐儞僨儞僒乕儅僀僋偑惢昳偲偟偰徯夘偝傟偰偍傝偙傟偑擔杮偱傕偪傖傫偲斕攧偝傟偰偄傞丅偲偄偆偙偲偼偦偺僇僾僙儖偱偁傞俠俲亅侾傕摉慠擖庤壜擻側偺偱偼側偐傠偆偐丅

偆乣傓丅偑丄婛偵俠俲俇侾亅倀俴俽傪擖庤嵪傒丅偙偺忋俠俲亅侾偲尵偭偰傕傗偮偺嫋壜偼弌側偄傢側偀丒丒丒乮丱丱丟乮敋乯

偲偄偆傢偗偱丄俙俲俧偺俠俲俇侾亅倀俴俽傪婲梡偟偨乬僆乕僨傿僆俢俠傾儞僾惢嶌偺偡傋偰丂壓姫乭丂敿摫懱俢俠儅僀僋乮傕偳偒乯偱偁傞丅

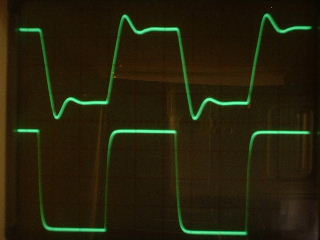

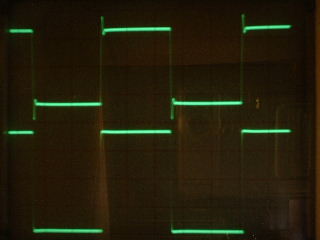

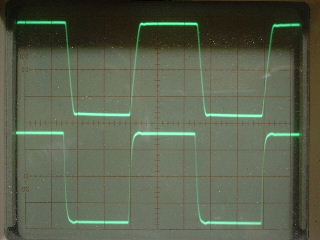

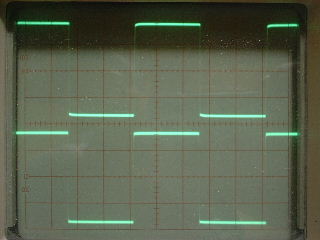

寢嬊偼嵍偺傛偆偵僇僢僩偼屻夞偟偵偟偨丅偑丄傢偨偔偟揑偵偼惓夝偩偭偨傛偆偵巚偆丅俀丏俆倣倣僺僢僠偺儔儞僪偼彫偝偔偐偮攳偑傟傗偡偄丅婎斦傪僒億乕僞乕偱巟偊偰俈杮擰傝慄傪惛枾僪儔僀僶乕偱偟偭偐傝屌掕偟側偑傜偱側偗傟偽巹偺媄検偱偼攝慄嶌嬈偼杦偳晄壜擻偵嬤偄丅

寢嬊偼嵍偺傛偆偵僇僢僩偼屻夞偟偵偟偨丅偑丄傢偨偔偟揑偵偼惓夝偩偭偨傛偆偵巚偆丅俀丏俆倣倣僺僢僠偺儔儞僪偼彫偝偔偐偮攳偑傟傗偡偄丅婎斦傪僒億乕僞乕偱巟偊偰俈杮擰傝慄傪惛枾僪儔僀僶乕偱偟偭偐傝屌掕偟側偑傜偱側偗傟偽巹偺媄検偱偼攝慄嶌嬈偼杦偳晄壜擻偵嬤偄丅