砕かれし鉱、青に染まる記憶

福島県松川町は自然に囲まれた静かな町で、

旧国道4号線沿いに広がる落ち着いた住宅地だ。

事前に文献調査した鉱山跡付近に入山する。

アプローチから激藪で道が無い。

付近には鋼製のフェンスのような遺構が残る。

鉱山時代の設備かどうかはわからない。

斜面を登るとコンクリート製の遺構が現れる。

青化製錬に関する水槽のようだ。

大正時代に製錬所が整備され、

水力利用の石臼での搗鉱場を利用した青化製錬であった。

つまり餅つきのように臼と杵で鉱石を砕き、

細かくなった鉱石に化学反応を用いて製錬を行ったのだ。

付近には選鉱用水のためか、

給水施設の廃祉がある。

やがて明確な鉱山施設の廃墟が現れる。

これは選鉱所の遺構のようだ。

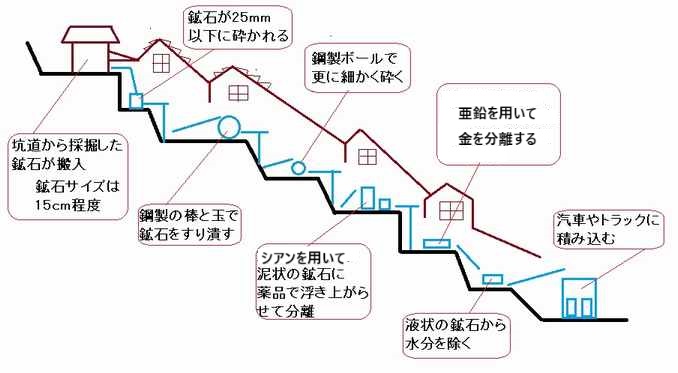

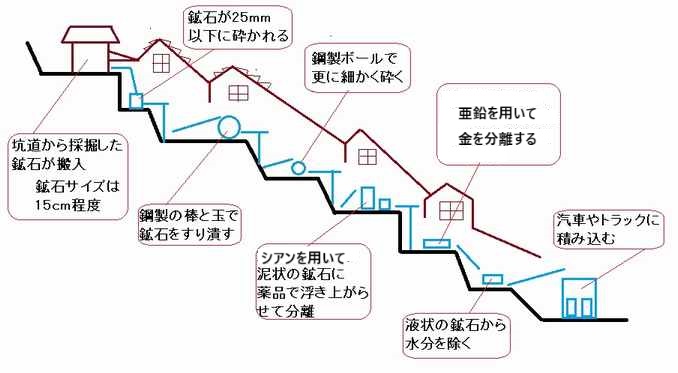

青化製錬所の概念図である。

選鉱場の斜面傾斜は25度前後、ここに階段状に施設は配置される。

これはカスケード(連続した小滝)方式と呼ばれ、

一旦最上部に運んだ鉱石を処理しながら最下層で製品とする、

重力に従った効率の良いシステムだ。

この円形の槽はアジテータのようだ。

化学反応を即する、加温撹拌槽だ。

マウスon アジテータ

マウスon アジテータ

青化製錬の工程は『選鉱』と『製錬』に分かれる。

岩を砕く、選鉱工程では採掘された鉱石を

クラッシャーを用いて、まず50〜120mm程度に破砕する。

マウスon クラッシャ

マウスon クラッシャ

その後、回転式の網の筒、トロンメルで水洗され、

その網の目を通過するかしないかにより粒度ごとに分離される。

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

次にミルを用いて更に鉱石を摩鉱する。

細かくなり過ぎないように調整された鉱石は次工程、

製錬に向かう。

マウスon ボールミル

マウスon ボールミル

アジテータ内で水と酸素と混合された鉱石は泥状となる。

シアンガス(青酸ガス)の発生を抑えるため、

消石灰(CaO)を加える。

泥状鉱石は青酸カリ(NaCN)と、二昼夜撹拌される。

そこで金と青酸(シアン)は強固に結びつく。

金を含むシアン化合物をろ過・脱水した後、

亜鉛(Zn)を加えることで、亜鉛がシアンと結びつき、

金が析出する。

松川鉱山から古天神製錬所までは12ポンド級のレールが敷設され、

馬鉄による1t積み鉱車での運搬であった。

製錬所から松川駅までの搬出は荷車によった。

分析所の併設、当時の生産は毎月金20kg、銀40kgであった。

当時の山神竪坑は地下200mまで達し、

昭和9年から14年が本坑の最盛期となり従業員は500名にのぼったという。

金品位は8〜10g/t、上鉱は50g/tを示していた。

松川北鉱山(関根)と松川南鉱山(水原)、

小池鉱山、信夫鉱山の四鉱を一括して松川鉱山と呼んでいたようだ。

戻る

マウスon アジテータ

マウスon アジテータ

マウスon クラッシャ

マウスon クラッシャ

マウスon トロンメル

マウスon トロンメル

マウスon ボールミル

マウスon ボールミル