日本における食料自給率について

〜自給率の現状と今後の対策〜

(栄養士科) 竹内千晶、野村真澄、藤本知美、古川千晶

山崎絵美子、山中久美子、

(指導教員) 北村新藏

【目的】

近年、“食料自給率”という言葉をよく耳にする。食料自給率とは1国内で消費される食料のうち、どの程度が国内産でま

かなわれているかを表わす指標のことである。問題となっているのは、今の日本の自給率についてである。では、具体的に現

在の日本の自給率は?と問われると容易には答えられない。

そこで、私たちは食料自給率に対する意識と認知度から調査を行い、同時に現在の日本の自給率の現状と今後の自給率向上

について考えることを目的とし調査を行った。

【方法】

本校の管理栄養士科、栄養士科、医療秘書福祉科の学生を対象に食料自給率に関するアンケート調査を実施した。

また、市販の弁当を用い外国産の食料がどれだけ普及しているのかを調査し、インターネットや文献からデータ収集を行い

日本の自給率の現状を把握した。

【結果及び考察】

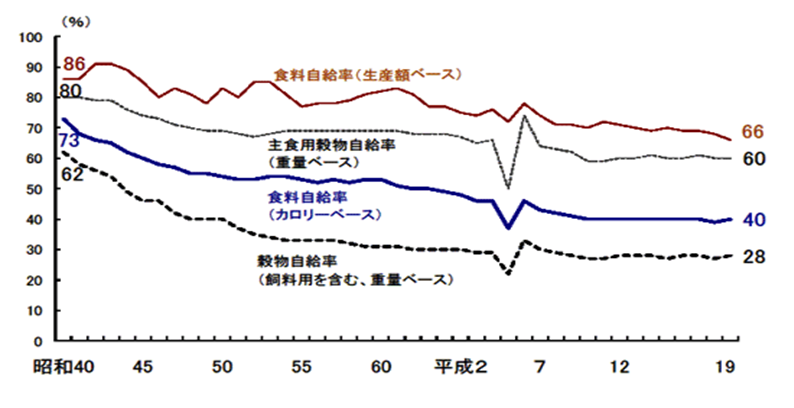

日本の自給率は年々下がってきており、現在では40%前後(2006年)となっている。

しかし、昭和40年代の自給率は73%もあり自給自足の生活形態であったが、昭和50年代には54%と短期間に大きく低下した。

その後、ほぼ横ばいに推移していたが60年以降は再び大きく低下し現在は40%台を横ばい状態で推移している。では、この40

年という短期間に日本で何が起こったのだろうか?時代の背景からみて私たちは2つの点から理由を考えてみた。

まずは、食意識・食生活が大きく変化したこと。“農作への意識の低下”“米・野菜の生活からパン・肉の生活へ”。

日本人の食生活が大きく変わったことは自給率の低下に反映していると考えられる。また社会的な問題から自給率低下の原因

も考えられる。

日本という大規模な視野から見てみると、人口規模に比べて農地が狭く平坦ではないなどのど国土条件の制約からこれらの飼

料や原料の需要の拡大に国内産のものだけで対応することが困難になであったため、その多くを外国に頼ってしまったことが大

きな原因と考えられる。

私たちが行ったアンケート調査の結果から見てみると“日本の食糧自給率は、どのくらいだと思いますか?”の質問に対し回

答が20%=158人 40%=182人 60%=14人 80%=3人であった。

結果からみて実際の日本の自給率が低いという意識があるのにも関わらず低下傾向にあるのはなぜなのだろうか?また、自給

率が80%を超えていると回答した人が3人もいたことは私たち自身も驚きであった。

日本の自給率が80%を超えていたら。日本は自給自足を勧め、現在のような食問題に悩むことはなかっただろう。

図 自給率の変遷

便利なものが増え“輸出入”も円滑に行えるようになったというのも過去からの大きな変化であるが、逆に私たち自身の生活

を苦しめる形態となってしまった。

今後、食料自給率向上に向けて重視・改善していかなければならない点としては、私たち消費者の意識の改善である。

“食育”、“地産地消”の意識向上を始めとし、国産農産物の消費拡大の促進および信頼確保、また、政府や地方公共団体だ

けに問題を任せるのではなく、高齢化に伴い低下してきている農業や自営の向上にも関心を持ち、国民一人一人が意識を持つと

いうことが大切なのではないかと思う。今後は食料自給率の具体的な目標を設定し、食生活の見直しを進めると共に農地・農業

水の確保また生産者の育成および確保を目指すことが重要だと考えられる。

図 自給率の変遷

便利なものが増え“輸出入”も円滑に行えるようになったというのも過去からの大きな変化であるが、逆に私たち自身の生活

を苦しめる形態となってしまった。

今後、食料自給率向上に向けて重視・改善していかなければならない点としては、私たち消費者の意識の改善である。

“食育”、“地産地消”の意識向上を始めとし、国産農産物の消費拡大の促進および信頼確保、また、政府や地方公共団体だ

けに問題を任せるのではなく、高齢化に伴い低下してきている農業や自営の向上にも関心を持ち、国民一人一人が意識を持つと

いうことが大切なのではないかと思う。今後は食料自給率の具体的な目標を設定し、食生活の見直しを進めると共に農地・農業

水の確保また生産者の育成および確保を目指すことが重要だと考えられる。

【トップページへ】

【前のページへ】

図 自給率の変遷 便利なものが増え“輸出入”も円滑に行えるようになったというのも過去からの大きな変化であるが、逆に私たち自身の生活 を苦しめる形態となってしまった。 今後、食料自給率向上に向けて重視・改善していかなければならない点としては、私たち消費者の意識の改善である。 “食育”、“地産地消”の意識向上を始めとし、国産農産物の消費拡大の促進および信頼確保、また、政府や地方公共団体だ けに問題を任せるのではなく、高齢化に伴い低下してきている農業や自営の向上にも関心を持ち、国民一人一人が意識を持つと いうことが大切なのではないかと思う。今後は食料自給率の具体的な目標を設定し、食生活の見直しを進めると共に農地・農業 水の確保また生産者の育成および確保を目指すことが重要だと考えられる。