乻婎丂杮丂摑丂寁丂妛丂13乼

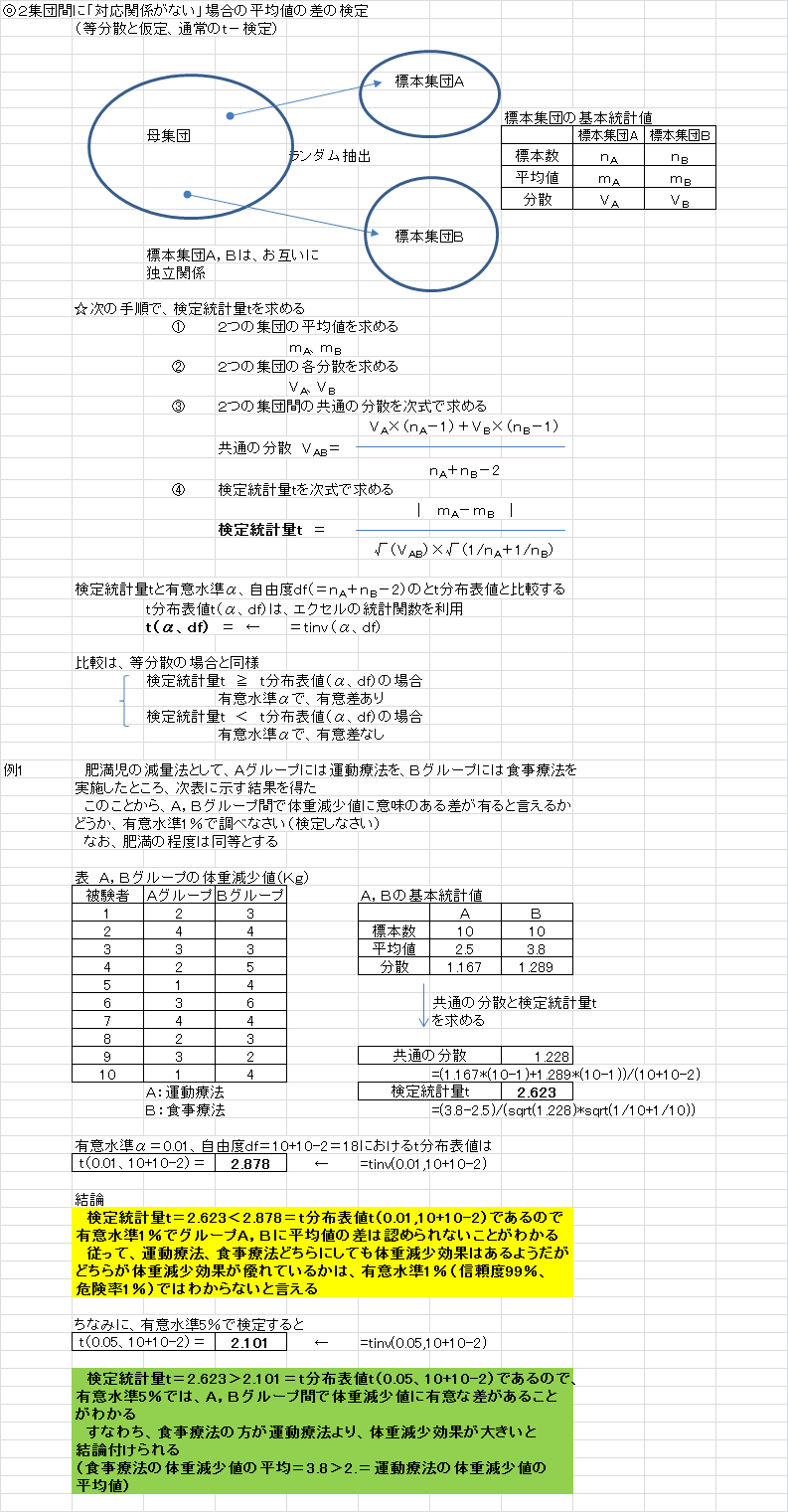

丂丂丂丂仢俀廤抍娫偵懳墳娭學偑柍偄応崌偺暯嬒抣偺嵎偺専掕丂丂丂

丂丂丂丂丂丂乮摍暘嶶偲壖掕丄捠忢偺倲専掕乯

丂丂丂丂丂丂曣廤抍丂----------仺丂昗杮廤抍俙

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儔儞僟儉拪弌

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂----------仺丂昗杮廤抍俛

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偍屳偄偵撈棫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昗杮廤抍偺婎杮摑寁抣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂----------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丂丂丂丂俛

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂----------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昗杮悢丂丂値俙丂丂丂値俛

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暯嬒抣丂丂倣俙丂丂丂倣俛

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暘嶶丂丂丂倁俙丂丂丂倁俛

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-----------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂師偺庤弴偱専掕摑寁検倲傪媮傔傞

丂丂丂丂丂丂丂丂嘆 俀偮偺廤抍偺奺暯嬒抣傪媮傔傞丂倣俙丄倣俛

丂丂丂丂丂丂丂丂嘇 俀偮偺廤抍偺奺暘嶶傪媮傔傞丂丂倁俙丄倁俛

丂丂丂丂丂丂丂丂嘊 俀偮偺廤抍偺嫟捠偺暘嶶傪師幃傛傝媮傔傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倁俙亊乮値俙亅侾乯亄倁俛亊乮値俛亅侾乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫟捠偺暘嶶丂亖丂-------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂値俙亄値俛亅俀

丂丂丂丂丂丂丂丂嘋 師幃偱専掕摑寁検倲傪媮傔傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乥丂倣俙亅倣俛丂乥

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲丂亖丂------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂併乮嫟捠偺暘嶶乯亊併乮侾/値俙亄侾/値俛乯

丂丂丂丂丂丂丂丂嘍 嘋偱媮傔偨専掕摑寁検倲偲倲暘晍昞抣乮兛丄値俙亄値俛亅俀乯偺戝彫娭學傪挷傋傞

丂丂丂丂丂敾掕偺巇曽偼丄懳墳娭學偺偁傞応崌偺専掕曽朄偲摨條

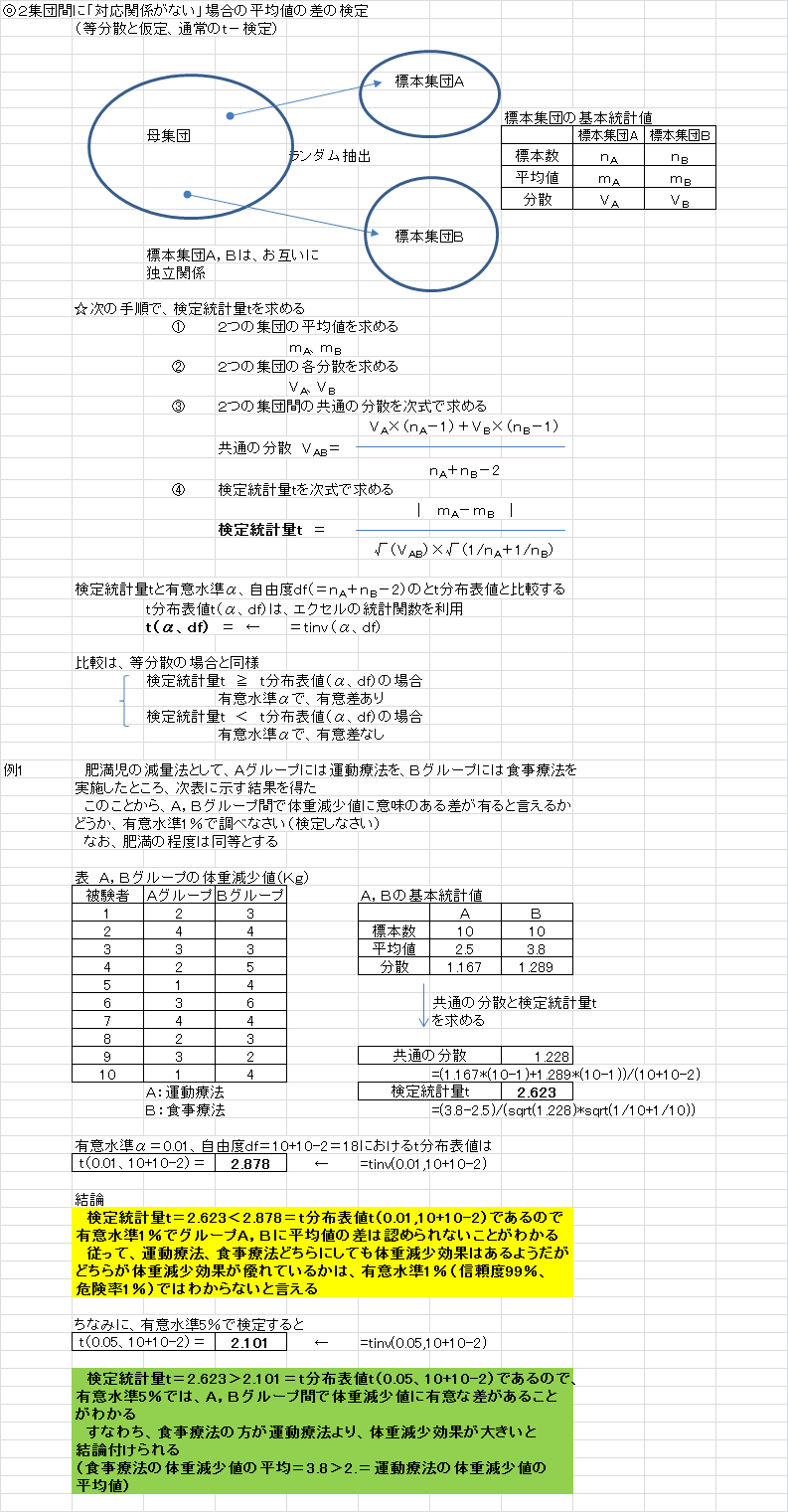

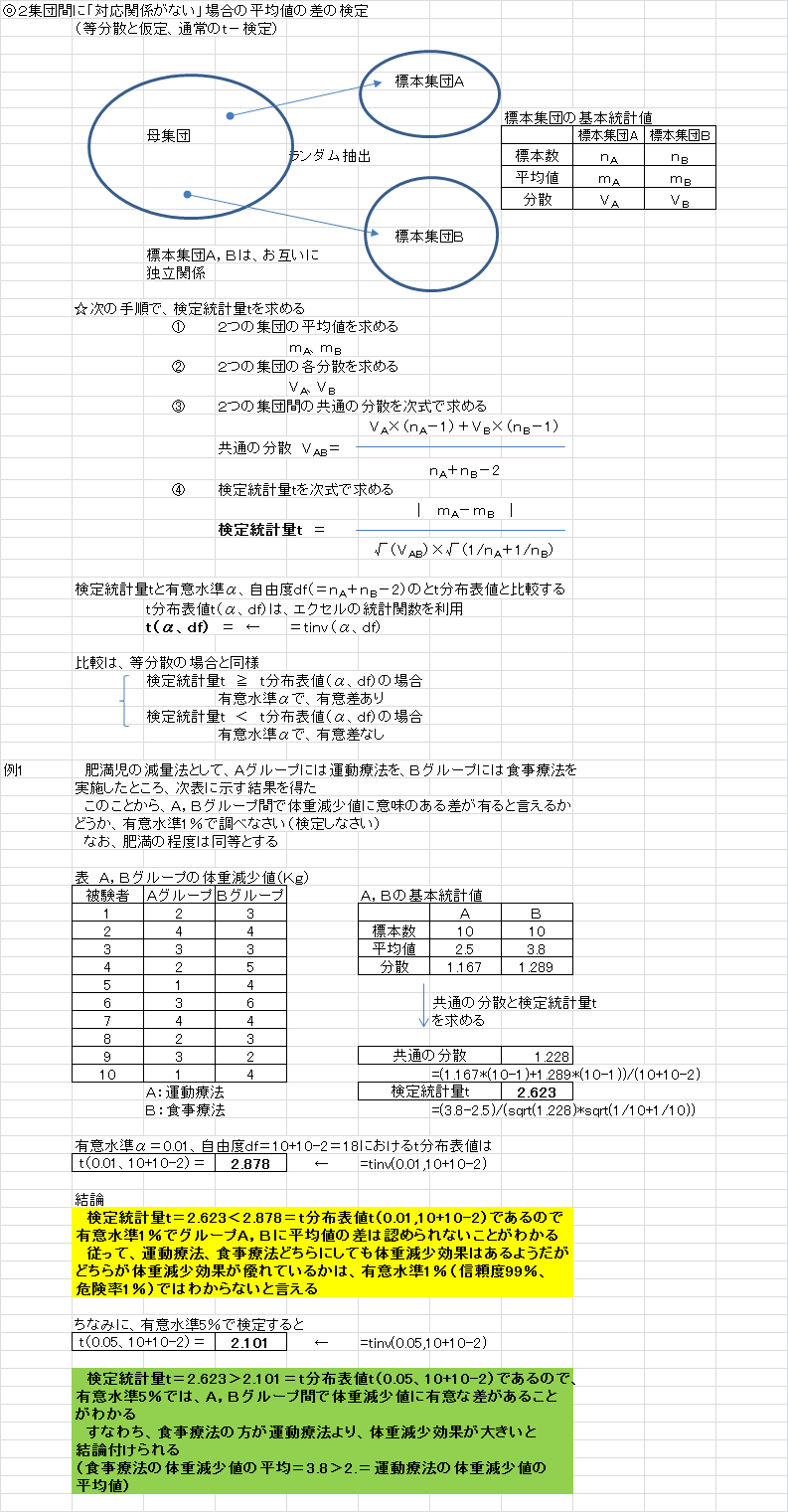

丂丂丂丂丂椺侾丂旍枮帣偺尭検朄偲偟偰丄俙僌儖乕僾偵偼塣摦椕朄傪丄俛僌儖乕僾偵偼怘帠椕朄傪幚巤偟偨偲偙傠丄師昞偵帵偡寢壥

丂丂丂丂丂丂丂傪摼偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺帠偐傜丄俙丆俛僌儖乕僾娫偱懱廳尭彮偵嵺偑擣傔傜傟傞偐偳偆偐丄桳堄悈弨侾亾偱専掕偟側偝偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂側偍丄旍枮偺掱搙偼摨摍偲偡傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂昞丂丗丂俙丆俛僌儖乕僾偺懱廳尭彮抣乮倗乯

丂丂丂丂丂丂丂-----------------------------------------------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂僌儖乕僾丂丂丂1丂丂丂2丂丂丂3丂丂丂4丂丂丂5丂丂丂6丂丂丂7丂丂丂8丂丂丂9丂丂丂10

丂丂丂丂丂丂丂-----------------------------------------------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丂丂丂丂2丂丂丂4丂丂丂3丂丂丂2丂丂丂1丂丂丂3丂丂丂4丂丂丂2丂丂丂3丂丂丂1

丂丂丂丂丂丂丂丂丂俛丂丂丂丂3丂丂丂4丂丂丂3丂丂丂5丂丂丂4丂丂丂6丂丂丂4丂丂丂3丂丂丂2丂丂丂4

丂丂丂丂丂丂丂------------------------------------------------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丗塣摦椕朄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俛丗怘帠椕朄

丂丂丂丂丂丂丂夝

丂丂丂丂丂丂丂丂丂奺廤抍偺婎杮摑寁抣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂---------------------------------------------------丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丂丂丂丂丂丂丂丂俛丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂---------------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂昗杮悢丂丂丂丂丂丂丂丂10丂丂丂丂丂丂丂丂10

丂丂丂丂丂丂丂丂丂暯嬒抣丂丂丂丂丂丂丂丂2.5丂丂丂 丂丂丂丂3.8丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂暘嶶丂丂丂丂丂丂丂丂丂1.100丂丂丂丂 丂丂1.289

丂丂丂丂丂丂丂丂丂---------------------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙丗塣摦椕朄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俛丗怘帠椕朄丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫟捠偺暘嶶丂亖丂1.228丂仼----丂亖乮1.100亊乮10亅1乯亄1.289亊乮10亅1乯乯/乮10亄10亅2乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲亖丂2.623丂仼----丂亖丂乥2.5亅3.8乥/乮併乮1.228乯亊併乮1/10亄1/10乯乯

丂丂丂丂丂丂丂寢榑

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒桳堄悈弨侾亾偺応崌

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倲乮0.01丄10亄10亅2乯丂亖丂2.878丂仼------丂倲暘晍昞偐傜偺撉庢傝抣丂亖tinv乮0.01丄10亄10亅2乯

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲亖2.623亙2878亖倲乮0.01丄10亄10亅2乯傛傝丄桳堄悈弨侾亾偱偼桳堄側嵎偼擣傔傜傟側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂廬偭偰丄偙偺旍枮帣偺尭検朄偲偟偰偺塣摦椕朄偲怘帠椕朄偼丄懱廳偺尭彮偵偍偄偰嵎偼擣傔傜傟側偄帠偑暘

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偐傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丒桳堄悈弨俆亾偺応崌

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倲乮0.05丄10亄10亅2乯丂亖丂2.101丂仼------丂倲暘晍昞偐傜偺撉庢傝抣丂亖tinv乮0.05丄10亄10亅2乯

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲亖2.623亜2.101亖倲乮0.05丄10亄10亅2乯傛傝丄桳堄悈弨5亾偱偼桳堄側嵎偑偁傞帠偑暘偐傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂廬偭偰丄俛僌儖乕僾偺怘帠椕朄偺曽偑懱廳尭彮抣偑戝偒偄偺偱丄怘帠椕朄偺曽偑塣摦椕朄傛傝旍枮帣偺懱廳

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂尭彮偵桳岠偱偁傞偲敾掕偱偒傞丅

丂丂丂丂椺俀丂俀抧嬫俙丆俛偺墫暘愛庢検偵偮偄偰丄埲壓偺昞偺捠傝偺帒椏偑梌偊傜傟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂偙偺昞偐傜丄偙偺俀抧嬫偵偍偄偰丄墫暘愛庢検偵桳堄側嵎偑桳傞偐偳偆偐丄桳堄悈弨5亾偱専掕偟側偝偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昞丂丗丂俀抧嬫俙丄俛偺墫暘愛庢検

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙抧嬫丂丂丂丂俛抧嬫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖悢丂丂丂丂丂25丂丂丂丂丂丂20

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暯嬒抣丂丂丂丂14丂丂丂丂丂丂10

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昗弨曃嵎丂丂丂6.5丂丂丂丂丂 5.0

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂夝丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂寁嶼

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俙抧嬫丂丂丂丂俛抧嬫

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暘嶶丂丂丂42.25丂丂丂丂 25.00丂丂丂丂仼------丂奺昗弨曃嵎偺擇忔抣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-------------------------------------

丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫟捠偺暘嶶丂亖丂34.628丂仼---------丂亖乮42.25亊乮25亅1乯亄25.00亊乮20亅1乯乯/乮25亄20乚2乯

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲亖丂2.266丂丂仼--------丂亖乥14乗10乥/乮併乮34.628乯亊併乮1/25亄1/20乯乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倲暘晍昞偐傜偺撉庢傝抣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倲乮0.05丄25亄20亅2乯亖丂2.017丂丂仼-------丂亖倲倝値倴乮0.05,25亄20乚2乯

丂丂丂丂丂丂丂丂寢榑

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂専掕摑寁検倲亖2.266亜2.017亖倲乮0.05,25亄20亅2乯偱偁傞偺偱丄桳堄悈弨俆亾偱偼丄椉抧嬫娫偺墫暘愛庢検偵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂桳堄側嵎偑偁傞帠偑暘偐傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂廬偭偰丄俙抧嬫偺曽偑俛抧嬫偲斾妑偟偰墫暘愛庢検偑崅偄偲敾掕偱偒傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮俙抧嬫偺墫暘愛庢検偺暯嬒抣亖14亜10亖俛抧嬫偺墫暘愛庢検偺暯嬒抣乯

丂丂丂丂丂丂丂丂徻嵶偼壓恾傪嶲徠

丂丂

亂僩僢僾儁乕僕傊亃

亂慜偺儁乕僕傊亃