《基 本 統 計 学 12》

●母平均値の推定処理

母集団 ----------------------------→ 標本集団

母平均値μ=? ランダム抽出 データ x1、x2、・・・ xn

母分散=? 標本数 n

標本平均値 m

↑ 区間推定する 標本標準偏差 Std

----------------------------------

ある統計的条件で推定する

その場合、使用する語句は以下

有意水準、危険率、信頼度(信頼水準)、α、もしくはp

また、統計学の慣例として、次の2条件で処理をする場合が多い

α=0.05、α=0.01

α=0.01の場合 ・・・・ 有意水準1%、危険率=1%、信頼度=99%

100個のデータのうち99個まではその様にいえるが、あとの1個について

はその様に言えるかどうかわからない。

α=0.05の場合 ・・・・ 有意水準5%、危険率=5%、信頼度=95%

100個のデータのうち95個まではその様にいえるが、あとの5個について

はその様に言えるかどうかわからない。

母平均値μについて、統計量(m−μ)/(Std/√(n))の分布は、自由度dfのt分布に従う事が知られている

そうすると、次の不等式が成立する

−t(α/2) ≦ (m−μ)/(Std/√(n) ≦ +t(α/2)

:

:

↓ μについて不等式を解くと

m−t(α/2)×Std/√(n) ≦ μ ≦ m+t(α/2)×Std/√(n)

m : 標本平均値

Std : 標本標準偏差

n : 標本数

α : 有意水準値

t(α/2) : 有意水準α、自由度dfにおけるt分布表値

例1 ある集団の平均値を推定したい。集団から16人をランダム抽出し、その平均身長と標準偏差を計算すると、そ

れぞれ170cm、12cmであった。

このとき、信頼度95%(有意水準5%)で、元の集団全体の平均値(母平均値)を区間推定しなさい。

解

データ

------------------------

標本数 16

平均値 170

標準偏差 12

有意水準 0.05

(信頼度95%)

------------------------

計算

t(0.05、16-1)のt分布表値 2.131 ←---- =tinv(0.05、16-1)

従って母平均値は

163.6 〜 176.4

=170−2.131×12/√(16) =170+2.131×12/√(16)

結論

信頼度95%では、元の集団全体の身長の平均値は、163.6cmから176.4cmと区間推定できる。

例2 ある母集団からの標本数20名について、タンパク質摂取量(g)を測定したところ、平均値が77g、標準偏差

は11gであった。

1)この集団のタンパク質摂取量を信頼度95%で推定しなさい。

2)この集団のタンパク質摂取量を有意水準1%で推定しなさい。

解

基本統計値

-------------------------------

標本数 20

平均値 77

標準偏差 11

------------------------------

計算

1)

信頼度95%におけるt分布表値

t(0.05、20−1)=2.093024 ←-------- =tinv(0.05、20−1)

従って母平均値は

70.7 〜 83.3

=77−2.093024×11/√20) =77−2.093024×11/√(20)

2)

有意水準1%におけるt分布表値

t(0.01、20−1)=2.860935 ←-------- =tinv(0.01、20−1)

従って母平均値は

68.4 〜 85.6

=77−2.860935×11/√20) =77−2.860935×11/√(20)

結論

1)信頼度95%では、元の母集団のタンパク質摂取量の母平均値は、70.7gから83.3gと区間推定でき

る。

2)有意水準1%では、元の母集団のタンパク質摂取量の母平均値は、68.4gから85.6gと区間推定でき

る。

例3 ある地区で無作為に抽出した40歳以上の男性の血清聡コレステロール値は、以下の通りであった。

この地区の40歳以上の男性の血清総コレステロール値の母平均値は、どの範囲にあるか、信頼度95%で区間

推定しなさい。

データ(mg/dl)

-------------------------------------------------

178 190 164 170 230 190 210

198 240 186 170 200

-------------------------------------------------

解

基本統計値

-------------------------------

標本数 12

平均値 193.8

標準偏差 23.594

-------------------------------

計算

信頼度95%におけるt分布表値

t(0.05、12−1)=2.200985 ←--------- =tinv(0.05、12−1)

従って母平均値は、

187.2 〜 200.4

=193.8−2.200985×23.594/√(12) =193.8+2.200985×23.594/√(12)

結論

信頼度95%において、この地区の40歳以上の男性の血清総コレステロール値の母平均値は、187.2か

ら200.4(mg/dl)と区間推定できる。

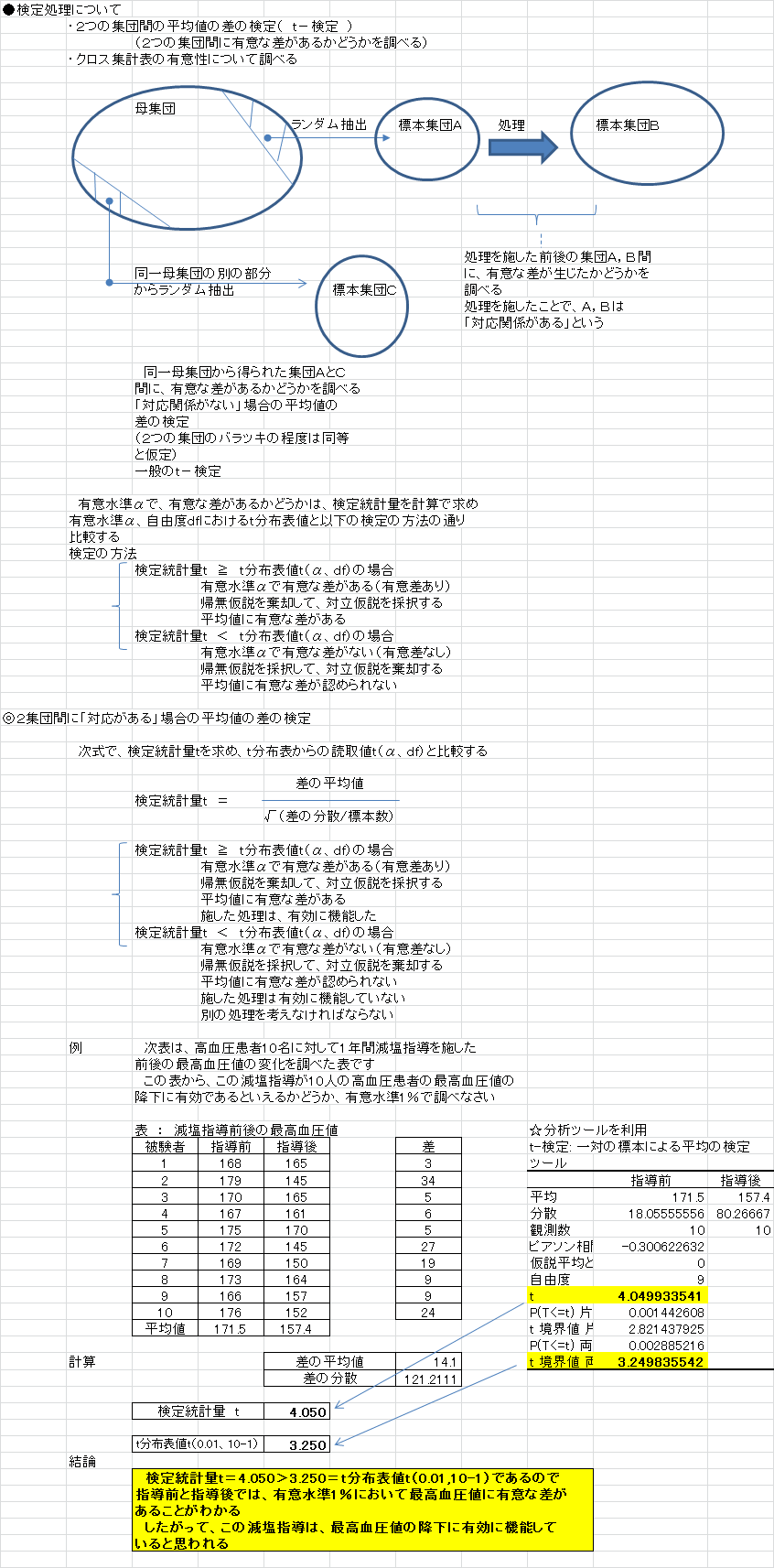

●t検定処理

二つの集団間の平均値の差の検定 ・・・・ 検定処理(t検定)

母集団 -----------------------→ 標本集団A ------------------------→ 標本集団B

ランダム抽出 ある処理を行う

母集団 -----------------------→ 標本集団C

同一母集団の別の部分から

ランダム抽出

・処理を施した前後の標本集団A,B間に差が生じたかどうかを調べる

・・・・ 2集団間に対応関係がある場合の平均値の差の検定

・同一母集団から得られた標本集団A,C間に差が有るかどうかを調べる

・・・・ 2集団間に対応関係が無い場合の平均値の差の検定

(2集団は等分散と仮定 通常のt検定)

有意水準αで有意な差が有るかどうかは、検定統計量(値)を計算で求めて、有意水準αと自由度dfでのt分布表値

と以下の検定の通り比較する

※検定の方法

検定統計量t≦t分布表からの読取り値 ・・・・ 有意水準αで有意差あり

(計算による) t(α、df) 帰無仮説を棄却して、対立仮説を採択

平均値に有意な差が認められる

検定統計量t≧t分布表からの読取り値 ・・・・ 有意水準αで有意差なし

対立仮説を棄却して、帰無仮説を採択

平均値に有意な差は認められない

☆p値を使用して検定する場合

p値≦有意水準α ・・・・ 帰無仮説を棄却して、対立仮説を採択

p値≧有意水準α ・・・・ 帰無仮説を採択して、対立仮説を棄却

なお、p値は以下の統計関数を用いて求められる

p値 ←-------------- =tdist(検定統計量t、自由度、2)

1 : 片側検定

2 : 両側検定

◎2集団間に対応関係がある場合の平均値の差の検定

次式で、検定統計量tを求め、t分布表からの読取り値t(α、df)と比較する

差の平均値

検定統計量t = -----------------------

√(差の分散/標本数)

検定統計量t≧t(α、df)の場合 ・・・・ 有意水準αで有意な差が有る(有意差あり)

処理前後で、平均値に差が認められる

この処理は有効に機能した

対立仮説を採択する

定統計量t≦t(α、df)の場合 ・・・・ 有意水準αで有意な差は認められない(有意差なし)

処理前後で、平均値に差は認められない

この処理は有効に機能していない

(別の処理を考えなければならない)

帰無仮説を採択する

t(α、df) : 有意水準α、自由度dfのt分布表からの読取り値

統計関数を用いて =tinv(α、df)

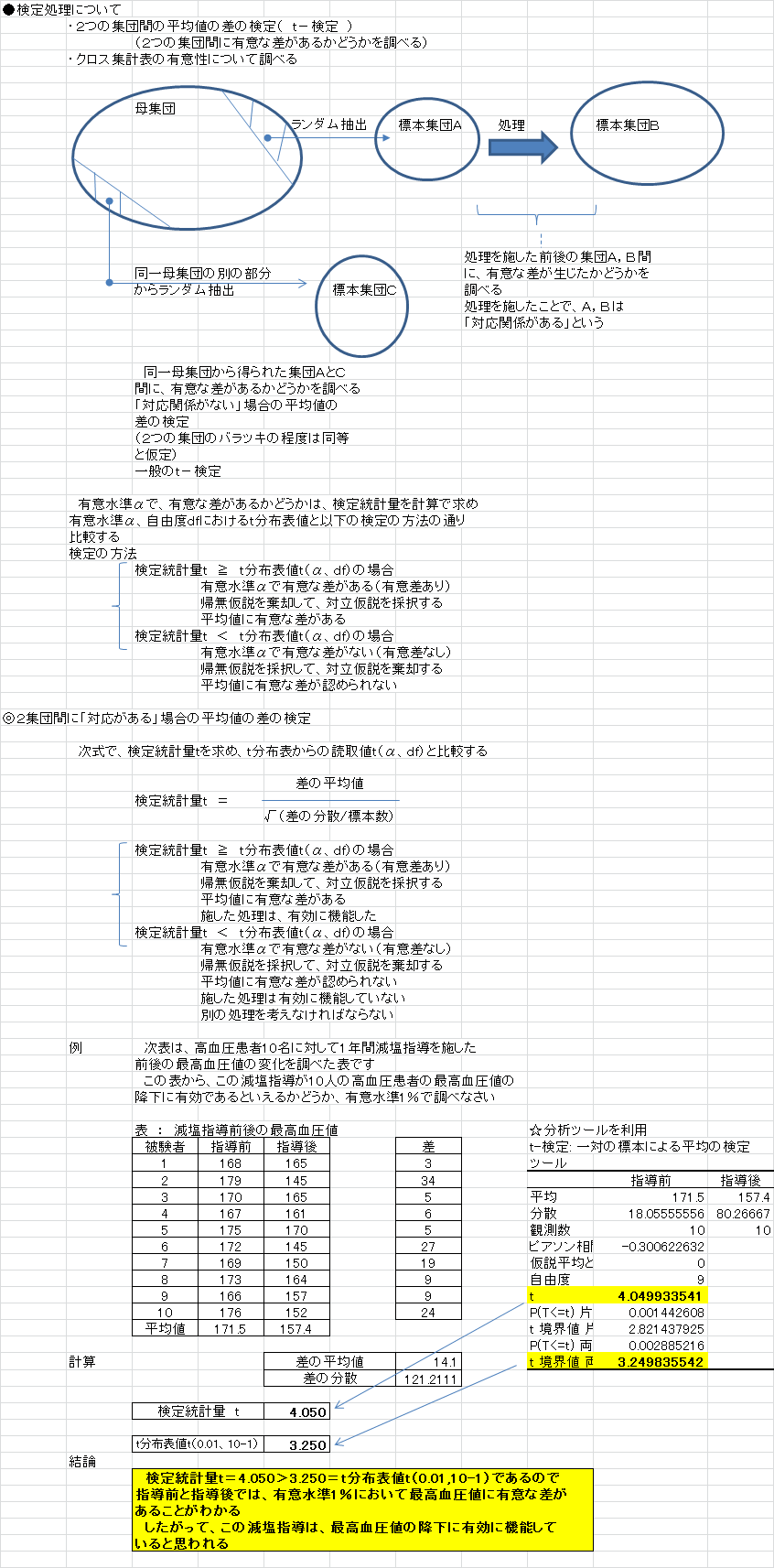

例 次の表は、高血圧患者10名に対して、1年間、減塩指導を施す前と後の最高血圧値の変化を表している。

この表から、この減塩指導がこの高血圧患者10名の最高血圧値の降下に有効であるかどうかを有意水準1%で

検定しなさい。

表 : 減塩指導前後の最高血圧値

-----------------------------------------------------------

被験者 指導前 指導後 差(指導前−指導後)

--------------------------------------------------------

1 168 165 3

2 179 145 34

3 170 165 5

4 167 161 6

5 175 170 5

6 172 145 27

7 169 150 19

8 173 164 9

9 166 157 9

10 176 152 24

-------------------------------------------------------

計算

差の平均値 = 14.1

差の分散 = 124.2111

検定統計量t= 4.049934

t(0.01、10−1)=3.250 ←------t分布表から読み取る

=3.249836 ←------=tinv(0.01、10−1)

◎分析ツールを利用

t-検定 : 一対の標本による平均値の検定ツール

----------------------------------------------

指導前 指導後

---------------------------------------------

平均値 171.5 157.4

分散 18.05556 80.26667

観測数 10 10

ピアソン相関 −0.30062

仮説平均 0

自由度 9

t 4.049934

p(T≦t)片側 0.001443

t境界値 片側 2.821438

p(T≦t)両側 0.002885

t境界値 両側 3.249836

-----------------------------------------------

結論

検定統計量t=4.050>3.250=t(0.01、10−1)より、有意水準1%で有意な差がある事が分かる。

従って、この減塩指導は、この高血圧患者10名の最高血圧値の降下に有効に働いていると結論付ける事

ができる。

詳細は下図を参照

【トップページへ】

【前のページへ】