●稲荷山界隈の散策●

東山三十六峰の一番南の端にあるのが「稲荷山」です。稲荷山は信仰の山で、伏見稲荷大社のご神体の山でもあります。

(何とかいう神様が、稲荷山の頂に降臨したのだそうです。)

私の家が、この稲荷山の麓にあり、子供の頃は、夏休みが始まるころになると近所の仲間たちとよく「ゲンジ取り」に朝早く出かけたものです。

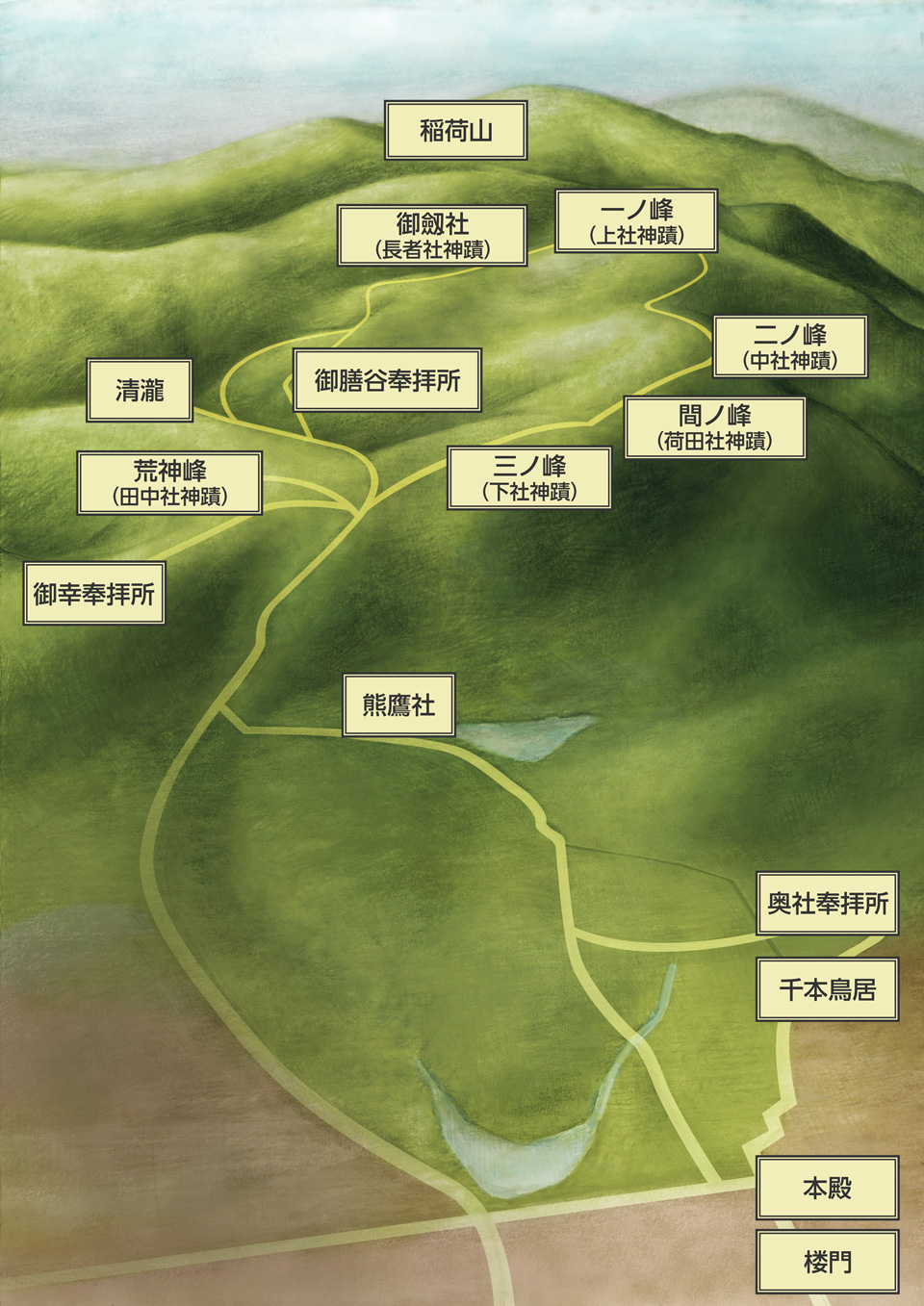

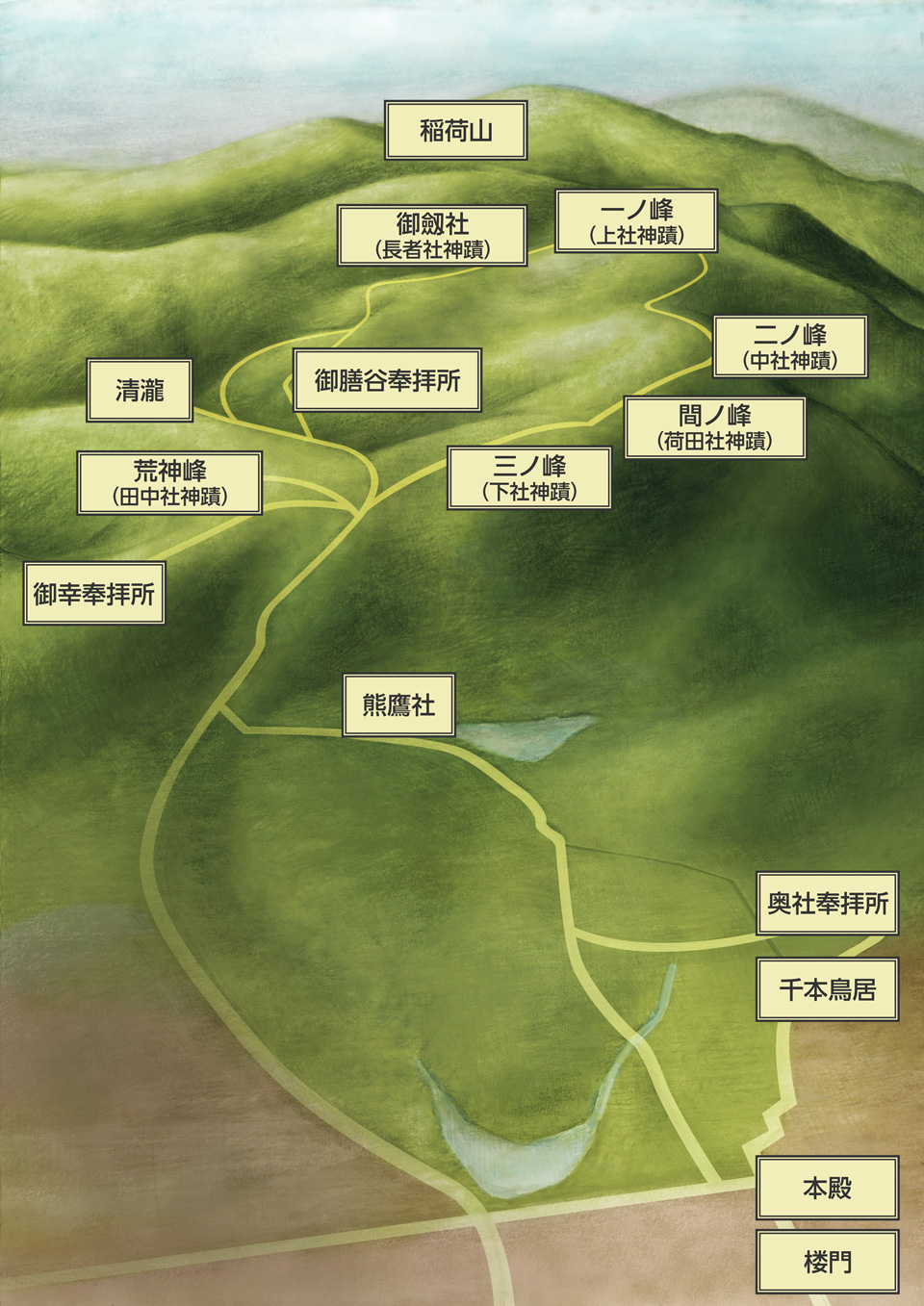

稲荷山全景

稲荷山全景  稲荷山イラスト全景

「ゲンジ」と云うのは、京都の子供たちのその頃の方言?で、所謂、クワガタ虫やカブト虫等を指します。

この伏見稲荷大社、通称「お稲荷さん」は、全国にあります稲荷神社の総元締めの様なものです。

最近になって、外国人が目立って多くなってきました。2014年から連続して3年の間(2016年を含めて)外国人の人気ナンバーワンになってい

るそうです。

以前であれば、日曜日・祭日・月初め(おついたち)・初午の日やお正月の三が日には京都でも相当の人出がありましたが、それ以外の日は参

拝者もあまり多くないと云ったような賑わいでした。

ところが、最近は、常に「日曜日」の様な賑わいになっています。

特に、中国人、韓国人の人が多く、欧米人や東南アジアの人も目に付く様になってきています。

飛び交う言葉も日本人が話す日本語が目立たなくなり、中国語や韓国語が多い様です。

この稲荷山の麓の「お稲荷さん」の近く、歩いて5,6分の所が私の自宅になります。自宅は市制で「東山区」に属していますが、稲荷山も含めて

「お稲荷さん」は「伏見区」に属しています(稲荷山の一部は「山科区」でもありますが)。

この「お稲荷さん」(以後、稲荷山と伏見稲荷大社を一緒にしてこう呼ぶことにします)の自宅からの散策コースについて、これから述べて

いきたいと思っています。

稲荷山イラスト全景

「ゲンジ」と云うのは、京都の子供たちのその頃の方言?で、所謂、クワガタ虫やカブト虫等を指します。

この伏見稲荷大社、通称「お稲荷さん」は、全国にあります稲荷神社の総元締めの様なものです。

最近になって、外国人が目立って多くなってきました。2014年から連続して3年の間(2016年を含めて)外国人の人気ナンバーワンになってい

るそうです。

以前であれば、日曜日・祭日・月初め(おついたち)・初午の日やお正月の三が日には京都でも相当の人出がありましたが、それ以外の日は参

拝者もあまり多くないと云ったような賑わいでした。

ところが、最近は、常に「日曜日」の様な賑わいになっています。

特に、中国人、韓国人の人が多く、欧米人や東南アジアの人も目に付く様になってきています。

飛び交う言葉も日本人が話す日本語が目立たなくなり、中国語や韓国語が多い様です。

この稲荷山の麓の「お稲荷さん」の近く、歩いて5,6分の所が私の自宅になります。自宅は市制で「東山区」に属していますが、稲荷山も含めて

「お稲荷さん」は「伏見区」に属しています(稲荷山の一部は「山科区」でもありますが)。

この「お稲荷さん」(以後、稲荷山と伏見稲荷大社を一緒にしてこう呼ぶことにします)の自宅からの散策コースについて、これから述べて

いきたいと思っています。

伏見稲荷大社表門(JR奈良線稲荷駅正面)

自宅を出て西に少し歩くと、「本町通り」に当たります。この「本町通り」を南に歩いて10分ほど行くと「裏門」、さらに1分ほど行くと、JR奈

良線の稲荷駅の正面に「お稲荷さん」の表門があります。ここが、伏見稲荷大社の表玄関と云う事になります。

また、「裏門」の西側は、奈良線の踏切、疎水の橋を超えると京阪電鉄の「伏見稲荷駅」に続いています。

表門には境内に土産物屋がありません。大きな朱塗りの鳥居が建っています。

子供の頃に建て直された記憶が少し残っています。

まずは、この正門の大鳥居をくぐり、「手洗い場」、石段の上に朱塗りの「楼門」がそびえています。

伏見稲荷大社表門(JR奈良線稲荷駅正面)

自宅を出て西に少し歩くと、「本町通り」に当たります。この「本町通り」を南に歩いて10分ほど行くと「裏門」、さらに1分ほど行くと、JR奈

良線の稲荷駅の正面に「お稲荷さん」の表門があります。ここが、伏見稲荷大社の表玄関と云う事になります。

また、「裏門」の西側は、奈良線の踏切、疎水の橋を超えると京阪電鉄の「伏見稲荷駅」に続いています。

表門には境内に土産物屋がありません。大きな朱塗りの鳥居が建っています。

子供の頃に建て直された記憶が少し残っています。

まずは、この正門の大鳥居をくぐり、「手洗い場」、石段の上に朱塗りの「楼門」がそびえています。

伏見稲荷大社の楼門

この楼門も相当古いもので、その両脇に一対の武具を身に着け正装した武者の像が配置されていて、京都の重要文化財になっているようです?

供物を置く建物の右側に、学業成績の向上を祈願する「東丸神社」がひっそりと建っています。希望高校や大学合格祈願に訪れる受験生が、その時

期になると特に目に付くようになる様です。

本殿に上がる階段の左側に、休憩所があり、テーブルや椅子が用意されていて、お弁当を頂きながらお茶が飲めるようになっています。

「お稲荷さん」の朱塗りの本殿が階段の上に建っています。その中で祈祷をしてもらうことが出来るようで、混んでいるときなどは祈祷を願う参拝

者で長い行列が出来ています。

本殿の右横には、各種のお札、お守りやお御籤を引いたときに得た番号で、吉凶を示したお御籤を貰える社務所があり、その前を通って両脇に一対

のお狐さんの像がある正面の階段を上ると、道が3つに分かれています。

伏見稲荷大社の楼門

この楼門も相当古いもので、その両脇に一対の武具を身に着け正装した武者の像が配置されていて、京都の重要文化財になっているようです?

供物を置く建物の右側に、学業成績の向上を祈願する「東丸神社」がひっそりと建っています。希望高校や大学合格祈願に訪れる受験生が、その時

期になると特に目に付くようになる様です。

本殿に上がる階段の左側に、休憩所があり、テーブルや椅子が用意されていて、お弁当を頂きながらお茶が飲めるようになっています。

「お稲荷さん」の朱塗りの本殿が階段の上に建っています。その中で祈祷をしてもらうことが出来るようで、混んでいるときなどは祈祷を願う参拝

者で長い行列が出来ています。

本殿の右横には、各種のお札、お守りやお御籤を引いたときに得た番号で、吉凶を示したお御籤を貰える社務所があり、その前を通って両脇に一対

のお狐さんの像がある正面の階段を上ると、道が3つに分かれています。

千本鳥居通り

左側の道を行くと通称「お産婆池」に向かう道、真ん中の道は、「お産婆池」の右側を通って「お山巡り」へと続く道、そして、右側の道を行くと朱

塗りの鳥居が所狭しと並んだ有名な?通称「せんぼんとおり」(千本鳥居通り)に繋がっています。

二本の道があり、どちらを通ってもいいのですが、混雑を避けるために、行きは右側、「奥ノ院」からの帰りは左側となっているようです。

「せんぼんとおり」を抜けた所が、「奥ノ院」で、社務所や茶店の傍、「奥ノ院」の裏側にかの有名?な「おもかる石」があります。

千本鳥居通り

左側の道を行くと通称「お産婆池」に向かう道、真ん中の道は、「お産婆池」の右側を通って「お山巡り」へと続く道、そして、右側の道を行くと朱

塗りの鳥居が所狭しと並んだ有名な?通称「せんぼんとおり」(千本鳥居通り)に繋がっています。

二本の道があり、どちらを通ってもいいのですが、混雑を避けるために、行きは右側、「奥ノ院」からの帰りは左側となっているようです。

「せんぼんとおり」を抜けた所が、「奥ノ院」で、社務所や茶店の傍、「奥ノ院」の裏側にかの有名?な「おもかる石」があります。

奥の院 おもかる石

「おもかる石」は、石の灯篭の屋根の上の石を持ち上げて、「軽く」感じた場合は調子が良い、反対に「重く」感じた場合は、その日は調子が悪いと

云うようになっているようです。

いつの頃から、この言い伝えがあるのかはわかりません。私の子供の頃からその様に言われてきました。

この「奥ノ院」を左側の道を進むと、通称「くまたか池」の脇にある「くまたか神社」に至ります。

樹々が少し深く感じられるようになります。昔は、クヌギ等の広葉樹林が多かったのですが、最近は針葉樹が多く植林されています。

秋の台風一過の後などは、道に「どんぐり」で道が埋まるほどでした。しかし、今はその様な光景は見られなくなってしまいました。

私は、この稲荷山には針葉樹よりも、くぬぎなどの様な広葉樹が似合っている様に思えるのですが。

杉やヒノキなどの花粉症が問題になっています。私の子供の頃は「花粉症」という言葉すら無かった様に記憶しています。

「奥ノ院」から鳥居群を少しくぐって行くと、山に上がる道の左側に小さな社があります。そこには以前には曲がりくねった大木があり、曲がったそ

の木の部分を撫ぜて、身体の悪い部分を擦ると悪い部分が治るという言い伝えがありました。

現在は、その木が枯れ腐ってしまって無くなってしまいいました。

私も祖母に連れられてよく擦りに来たものでした。

少し淋しく思っています。

「くまたか池」から流れるている小さな渓谷風の小川に沿って、道なりに進んで行くと「くまたか神社」があります。

「くまたか池」から流れ落ちる小川を左にして石階段を上りきると、池の前にある茶店の前が「くまたか神社」です。

左右に山道があり、右側の道を行くと石造りの小さな社群が所狭しと並んでいます。

日本人にしてみても見慣れない景色です。キリスト教やイスラム教などの外国人にとっては、この景色は本当に神秘的で、珍しく奇妙な風景だと思い

ます。外国人が、この伏見稲荷大社に大勢押し寄せてくる日等の大きな要因であるかと思います。

「くまたか池」には、下の「おさんば池」と同じ様に沢山の亀、鯉やフナが生息しています。

子供の頃は、よく網をもって取りに来たものです(見つからない様に怯えながらして)。

この茶店には、供えるための鳥居やロウソクやお供え物一式が売られています。

この茶店の鳥居群のある左側の道を行くと上り勾配になっていますが、「三つ辻」、そしてお山巡りの拠点になっています「四つ辻」に至ります。

「三つ辻」からお山に上がらずに下の道を行くと、お寺の塔頭の様な雰囲気の稲荷神社に寄り添うような形の社群を通って、「おさんば池」に戻るこ

とが出来ます。

上り道の所々には茶店があり、うどんや冷シアメなどが食べられ一服することが出来ます。

汗をかきながら少し上って行くことになります。

山の高さはそんなにないのですが、階段がずっと続くことになり、覚悟して登ることになります。

そして、視界が開けたところが「四つ辻」です。

ここからの眺めは素晴らしいです。京都駅の前面に建つ京都タワーを中心にその周辺の景色を一望することが出来ます。

ここからが「お山巡り」が始まるのです。

ここで諦めて下る人も多い様ですが、ここまで来たのでお山巡りをしていく人が最近多い様に見受けられます。

峠の茶店「にしむら亭」の左右にお山巡りの道がありますが、私は右側(上り方向)から出発し、「三ノ峰」、「間ノ峰」、「二ノ峰」そして「一ノ峰」

と進む方が良い様に思います(結局は一回りするので同じことになるのだとは思うのですが)。

右側の石階段を登って行ってお山巡りが済むと、左側の道から元の「四つ辻」に戻ってくることになります。

四つの道の一番左側の山道を行くとお山巡りをしている左側を谷に沿って、私の中学校の母校の月輪中学校(統廃合されて今はありませんが)を通って、

泉涌寺へと山道を下って至ることが出来ます。

山道沿いにはお滝があり、春夏には沢蟹がたくさん取れるせせらぎが流れています。そして、このせせらぎは東福寺の境内の通天橋の下を流れ、旧月

輪小学校の横を下り、疎水に合流することになります。

この右側の道は、「くまたか池」の向こう岸の山頂を廻っていることになる様です。

「三ノ峰」から「一ノ峰」までは鳥居をくぐりながら上り階段になっています。

各「峰」の前には茶店があり、その前の石階段を上ると各「峰」のお宮があり、それを囲む様にして石創りの社群が並んでいます。

「三ノ峰」には「三ノ峰下社」、「二ノ峰」には「二ノ峰中社」が祭られています。

この「一ノ峰」が、所謂、稲荷山の一番高い頂上?と云う事になります。海抜は、標識によると233mと表示されています。

「一ノ峰」は、「一ノ峰上社」の「「末広大伸」が祭られているそうです。

この様に稲荷山は、あまり高くは無い様に思われますが、ここまで上がってくるのに「お稲荷さん」の本殿から「四つ辻」までで約30分、「四つ辻」

から「一ノ峰」まで約15分程度だと思います。

この「一ノ峰」からは、約15分程度で稲荷山を回り込んでいる奥の山道を通り、お山巡りの拠点であった「四つ辻」に下って行くことになります。

この奥の山道は、稲荷山の谷間を行くような趣きで鬱蒼としていて森厳的な神秘性を私は感じました。そして、日本的な土俗の多神教的な趣きのある

様なお社が茶店を配してあります。

このお社の裏側にも、参拝者が寄進した石造りの社群が並んでいます。

進んで行きますと、御塚台の「剱石長者社」、さらに進むと、次のお社「薬力大社」の裏側に「薬力の滝」があり、ここでお滝を打つことが出来ます。

そして、この右横の山道を行くと山科の大石内蔵助の旧宅であった大石神社方面に抜けることが出来る間道があります。

さらに石階段を下ると、少し広々さを感じるお社の御膳谷奉拝社が建ています。

ここでは神官が色々なお札類を販売しているようです。横の裏側にはトイレもあります。

先に進むと、狐の口から水が出ている手水舎のあるお社の「眼力社」に至ります。

ここは、眼の病や眼に関すること(先を見通し読み解く力等を授けられる)に効能があるというお社です。

そこを過ぎると、「大杉社」のお社を過ぎると、お山廻りの出発点である「四つ辻」に戻って来ることになりなす。

以上長々と「お山廻り巡り」のコースを述べてきましたが、三つ辻から四つ辻に上がらずに下の方にに下って行きますと、道沿いにたくさんの石造りの

社が有ります。このコースも恐らく外国の異文化の人にとっては非常に珍しく思われると思います。(前に述べましたキリスト教やイスラム教のような一

神教と万物に神が宿っているという多神教が起因しているのだと思われます。)

さらに道なりに進むと、「お産婆池」に戻り、本殿へと帰ってくることになります。

本殿の社の右側に進むと(警務室、トイレの右側)土産物店の並んだ裏門の境内になります。

土産物店には、「キツネの面」を形ち取って有名なお煎餅やスズメの丸焼きの焼き鳥(現在は、スズメは保護鳥となっているので販売しておりませんが)

さらにお供えするためのロウソクや大小の鳥居が売られています。

日曜日や祭日や特別の行事の有る様な時は、露店が軒を連ねたいへんにぎやかな状況になります。

そして、本町通りに戻ってくることになります。

さらに進むとJRの踏切、疏水の橋を渡ると、京阪電鉄の「伏見稲荷駅」となります。

疎水の橋の左側には、以前稲荷大社から京都駅まで行ける「京都市電」が走っていたステーション駅の跡が休憩する場所として残っています。

それも遠い昔の語り話となってしまいましたが・・・・・・。

番外編1

稲荷大社本殿を抜けて白馬を祭ってある社の階段を上り、千本通りに行く手前の右側の細い石畳の道を行きお墓の中を抜けていくと「ぬりこべ地蔵」が

有ります。この「ぬりこべ地蔵」は次の様な言われが伝わっています。

歯が痛くなると、この社にお供えされている箸を貰い、この箸で食事をすると歯の痛みが無くなる。そして、そのお礼にお箸を奉納すると云う事です。

私は奉納されているお箸を貰い、歯の痛みを和らげたという経験はありませんが、昔からこの様に伝わってきています。

この「ぬりこべ地蔵」の前を通り、さらに行くと京都市深草墓園(以前は陸軍墓地と名付けられていましたが)に至ります。深草の地には以前第16師団

があった「練兵場」がありました。この関係で「陸軍墓地」が生まれたのかもしれません。現在はこの広い土地は「京都府警察学校」と「龍谷大学の深草

キャンパス」となっています。

この「陸軍墓地」は、春になると枝垂れ桜等が満面に咲き乱れ、隠れた桜の名所だと私は思っています。

さらに、少し先に行くと中国式の赤い門のある「石峰寺」があります。「石峰寺」は以前火事を起こしたと記憶していますが、その裏山の庭(「陸軍墓

地」に隣接していますが)には、たくさんの石造りの五百羅漢像が庭の道に沿って置かれています。一見の価値があると思います。

そして、この「石峰寺」は鶏や色々な昆虫の絵画で有名な江戸時代の京都の絵師「若冲」が一時庵をむすび、逗留していたそうで、彼の描いた絵画等が

残っているそうです。

また、石峰寺の前の道を西に進み、四つ角の一つ目の道を左に折れた所に「茶わんこの水」があります。その昔御茶を立てる際に使用されたくみ上げ式

ポンプの井戸が整備された形で残っています。最近は、マンション等の建造で水脈が変わってしまったが、未だに地下水は出ています。

ただし、そのままで飲用できるかどうかは疑問との事でした(・・・石峰寺の人の話では)。しかし、ポンプで汲み上げた湧水は透明でしたが少し口に

含んでみましたが、鉄分が少し有る様に感じましたが飲めるのではないかと私は感じました。

奥の院 おもかる石

「おもかる石」は、石の灯篭の屋根の上の石を持ち上げて、「軽く」感じた場合は調子が良い、反対に「重く」感じた場合は、その日は調子が悪いと

云うようになっているようです。

いつの頃から、この言い伝えがあるのかはわかりません。私の子供の頃からその様に言われてきました。

この「奥ノ院」を左側の道を進むと、通称「くまたか池」の脇にある「くまたか神社」に至ります。

樹々が少し深く感じられるようになります。昔は、クヌギ等の広葉樹林が多かったのですが、最近は針葉樹が多く植林されています。

秋の台風一過の後などは、道に「どんぐり」で道が埋まるほどでした。しかし、今はその様な光景は見られなくなってしまいました。

私は、この稲荷山には針葉樹よりも、くぬぎなどの様な広葉樹が似合っている様に思えるのですが。

杉やヒノキなどの花粉症が問題になっています。私の子供の頃は「花粉症」という言葉すら無かった様に記憶しています。

「奥ノ院」から鳥居群を少しくぐって行くと、山に上がる道の左側に小さな社があります。そこには以前には曲がりくねった大木があり、曲がったそ

の木の部分を撫ぜて、身体の悪い部分を擦ると悪い部分が治るという言い伝えがありました。

現在は、その木が枯れ腐ってしまって無くなってしまいいました。

私も祖母に連れられてよく擦りに来たものでした。

少し淋しく思っています。

「くまたか池」から流れるている小さな渓谷風の小川に沿って、道なりに進んで行くと「くまたか神社」があります。

「くまたか池」から流れ落ちる小川を左にして石階段を上りきると、池の前にある茶店の前が「くまたか神社」です。

左右に山道があり、右側の道を行くと石造りの小さな社群が所狭しと並んでいます。

日本人にしてみても見慣れない景色です。キリスト教やイスラム教などの外国人にとっては、この景色は本当に神秘的で、珍しく奇妙な風景だと思い

ます。外国人が、この伏見稲荷大社に大勢押し寄せてくる日等の大きな要因であるかと思います。

「くまたか池」には、下の「おさんば池」と同じ様に沢山の亀、鯉やフナが生息しています。

子供の頃は、よく網をもって取りに来たものです(見つからない様に怯えながらして)。

この茶店には、供えるための鳥居やロウソクやお供え物一式が売られています。

この茶店の鳥居群のある左側の道を行くと上り勾配になっていますが、「三つ辻」、そしてお山巡りの拠点になっています「四つ辻」に至ります。

「三つ辻」からお山に上がらずに下の道を行くと、お寺の塔頭の様な雰囲気の稲荷神社に寄り添うような形の社群を通って、「おさんば池」に戻るこ

とが出来ます。

上り道の所々には茶店があり、うどんや冷シアメなどが食べられ一服することが出来ます。

汗をかきながら少し上って行くことになります。

山の高さはそんなにないのですが、階段がずっと続くことになり、覚悟して登ることになります。

そして、視界が開けたところが「四つ辻」です。

ここからの眺めは素晴らしいです。京都駅の前面に建つ京都タワーを中心にその周辺の景色を一望することが出来ます。

ここからが「お山巡り」が始まるのです。

ここで諦めて下る人も多い様ですが、ここまで来たのでお山巡りをしていく人が最近多い様に見受けられます。

峠の茶店「にしむら亭」の左右にお山巡りの道がありますが、私は右側(上り方向)から出発し、「三ノ峰」、「間ノ峰」、「二ノ峰」そして「一ノ峰」

と進む方が良い様に思います(結局は一回りするので同じことになるのだとは思うのですが)。

右側の石階段を登って行ってお山巡りが済むと、左側の道から元の「四つ辻」に戻ってくることになります。

四つの道の一番左側の山道を行くとお山巡りをしている左側を谷に沿って、私の中学校の母校の月輪中学校(統廃合されて今はありませんが)を通って、

泉涌寺へと山道を下って至ることが出来ます。

山道沿いにはお滝があり、春夏には沢蟹がたくさん取れるせせらぎが流れています。そして、このせせらぎは東福寺の境内の通天橋の下を流れ、旧月

輪小学校の横を下り、疎水に合流することになります。

この右側の道は、「くまたか池」の向こう岸の山頂を廻っていることになる様です。

「三ノ峰」から「一ノ峰」までは鳥居をくぐりながら上り階段になっています。

各「峰」の前には茶店があり、その前の石階段を上ると各「峰」のお宮があり、それを囲む様にして石創りの社群が並んでいます。

「三ノ峰」には「三ノ峰下社」、「二ノ峰」には「二ノ峰中社」が祭られています。

この「一ノ峰」が、所謂、稲荷山の一番高い頂上?と云う事になります。海抜は、標識によると233mと表示されています。

「一ノ峰」は、「一ノ峰上社」の「「末広大伸」が祭られているそうです。

この様に稲荷山は、あまり高くは無い様に思われますが、ここまで上がってくるのに「お稲荷さん」の本殿から「四つ辻」までで約30分、「四つ辻」

から「一ノ峰」まで約15分程度だと思います。

この「一ノ峰」からは、約15分程度で稲荷山を回り込んでいる奥の山道を通り、お山巡りの拠点であった「四つ辻」に下って行くことになります。

この奥の山道は、稲荷山の谷間を行くような趣きで鬱蒼としていて森厳的な神秘性を私は感じました。そして、日本的な土俗の多神教的な趣きのある

様なお社が茶店を配してあります。

このお社の裏側にも、参拝者が寄進した石造りの社群が並んでいます。

進んで行きますと、御塚台の「剱石長者社」、さらに進むと、次のお社「薬力大社」の裏側に「薬力の滝」があり、ここでお滝を打つことが出来ます。

そして、この右横の山道を行くと山科の大石内蔵助の旧宅であった大石神社方面に抜けることが出来る間道があります。

さらに石階段を下ると、少し広々さを感じるお社の御膳谷奉拝社が建ています。

ここでは神官が色々なお札類を販売しているようです。横の裏側にはトイレもあります。

先に進むと、狐の口から水が出ている手水舎のあるお社の「眼力社」に至ります。

ここは、眼の病や眼に関すること(先を見通し読み解く力等を授けられる)に効能があるというお社です。

そこを過ぎると、「大杉社」のお社を過ぎると、お山廻りの出発点である「四つ辻」に戻って来ることになりなす。

以上長々と「お山廻り巡り」のコースを述べてきましたが、三つ辻から四つ辻に上がらずに下の方にに下って行きますと、道沿いにたくさんの石造りの

社が有ります。このコースも恐らく外国の異文化の人にとっては非常に珍しく思われると思います。(前に述べましたキリスト教やイスラム教のような一

神教と万物に神が宿っているという多神教が起因しているのだと思われます。)

さらに道なりに進むと、「お産婆池」に戻り、本殿へと帰ってくることになります。

本殿の社の右側に進むと(警務室、トイレの右側)土産物店の並んだ裏門の境内になります。

土産物店には、「キツネの面」を形ち取って有名なお煎餅やスズメの丸焼きの焼き鳥(現在は、スズメは保護鳥となっているので販売しておりませんが)

さらにお供えするためのロウソクや大小の鳥居が売られています。

日曜日や祭日や特別の行事の有る様な時は、露店が軒を連ねたいへんにぎやかな状況になります。

そして、本町通りに戻ってくることになります。

さらに進むとJRの踏切、疏水の橋を渡ると、京阪電鉄の「伏見稲荷駅」となります。

疎水の橋の左側には、以前稲荷大社から京都駅まで行ける「京都市電」が走っていたステーション駅の跡が休憩する場所として残っています。

それも遠い昔の語り話となってしまいましたが・・・・・・。

番外編1

稲荷大社本殿を抜けて白馬を祭ってある社の階段を上り、千本通りに行く手前の右側の細い石畳の道を行きお墓の中を抜けていくと「ぬりこべ地蔵」が

有ります。この「ぬりこべ地蔵」は次の様な言われが伝わっています。

歯が痛くなると、この社にお供えされている箸を貰い、この箸で食事をすると歯の痛みが無くなる。そして、そのお礼にお箸を奉納すると云う事です。

私は奉納されているお箸を貰い、歯の痛みを和らげたという経験はありませんが、昔からこの様に伝わってきています。

この「ぬりこべ地蔵」の前を通り、さらに行くと京都市深草墓園(以前は陸軍墓地と名付けられていましたが)に至ります。深草の地には以前第16師団

があった「練兵場」がありました。この関係で「陸軍墓地」が生まれたのかもしれません。現在はこの広い土地は「京都府警察学校」と「龍谷大学の深草

キャンパス」となっています。

この「陸軍墓地」は、春になると枝垂れ桜等が満面に咲き乱れ、隠れた桜の名所だと私は思っています。

さらに、少し先に行くと中国式の赤い門のある「石峰寺」があります。「石峰寺」は以前火事を起こしたと記憶していますが、その裏山の庭(「陸軍墓

地」に隣接していますが)には、たくさんの石造りの五百羅漢像が庭の道に沿って置かれています。一見の価値があると思います。

そして、この「石峰寺」は鶏や色々な昆虫の絵画で有名な江戸時代の京都の絵師「若冲」が一時庵をむすび、逗留していたそうで、彼の描いた絵画等が

残っているそうです。

また、石峰寺の前の道を西に進み、四つ角の一つ目の道を左に折れた所に「茶わんこの水」があります。その昔御茶を立てる際に使用されたくみ上げ式

ポンプの井戸が整備された形で残っています。最近は、マンション等の建造で水脈が変わってしまったが、未だに地下水は出ています。

ただし、そのままで飲用できるかどうかは疑問との事でした(・・・石峰寺の人の話では)。しかし、ポンプで汲み上げた湧水は透明でしたが少し口に

含んでみましたが、鉄分が少し有る様に感じましたが飲めるのではないかと私は感じました。

茶わんこの水の説明書

コーヒーを立てる際には利用できるかと思いました。

四つ角のを左方面すなわち南にさらに少し行くと「霊光寺」が見えてきます。その「霊光寺」の裏、つまり東側には「七面山」、そしてその横には「宝

塔寺」、深草「十二帝陵」と深草の里に多くの寺院や御陵が建立されています。

番外編2

一ノ峰を少し越した先に、右手に行く山道があります。この山道に沿って下って行くと清水の舞台の様な山にせり出した社?があります。

この社は巨大な岩を祭っられている様です。

なぜか卵が供わっています。日本人は多神教の民族だと思っています。巨大な岩に「神」が宿っているという信仰の表れなのでしょうか?私に

は少し異様に感じざるを得ません。

外国の方々が、人気ナンバーワンの伏見稲荷大社に多く押し寄せている現状は、これは一神教に対する多神教の、「山」・「古木」・「草」や

「石」と云う様に何にでも神々が宿っていると考える日本人の信仰に対する異様さを神秘に感じているからではないでしょうか(うまく説明はで

きませんが)。

なお、卵を供えると云う事で、神の使いとしての蛇(白蛇)にお供えしているようにも感じられました。

さらに下に下って行くと、「お滝所」が現れます。滝に打たれて行をする社です。

このお滝所は稲荷山の縁に沿って「末広の滝」、「御剣の滝」、「白菊の滝」、「青木の滝」と「弘法の滝」と云う様に5か所程あります。

しばらく進むと竹林の中を通る様になります。この竹林は「竹林の静宮」(別名で竹の下道)と云って、両側が竹林で趣がある細道です。この細道を過

ぎると小さな神社「神宝神社」があり、そしてこの道は、千本鳥居を出た先の奥ノ院から熊鷹社に向かう道に繋がっています。

番外編3

御膳谷奉拝社から四つ辻に戻る道の反対方向の山道をせせらぎに沿って下って行くとお滝所があります。このお滝所は、最近は使われていない様にも思

われ、少し寂れかかっている様に見受けられます。中には利用する人もいるのかもしれません。

また、これも昔の話ですが、この山道の左側の山の頂付近には、小さな六角形をした透明の水晶が出ると云う事でよく取りに行ったものです(誰からそ

こに水晶が埋もれていると教えられたかは忘れて思い出せませんが)。

もう一つのルートと合さって稲荷山の裏の縁を小川に沿って進むと、「京都一周トレイル」のコースに沿って宮内庁管の「月輪御陵」に至ります。

この小川では、以前には沢蟹がたくさん生息していて、よく「沢蟹取」をしたものです。今も生息しているかどうかはわかりません・・・屹度いるだろ

うと思っています。

そして、さらに進むと今は人口減少のため統廃合されて無くなってしまった月輪中学校(私の様な団塊の世代が入学をしていた頃には、一学年15クラス

で一クラス50名程度もの規模だったと記憶していますが)を抜け、皇族方の菩提寺の「泉涌寺」、そして秋になると「通天橋」の紅葉で有名な「東福寺」

と続いて行く事になります。

茶わんこの水の説明書

コーヒーを立てる際には利用できるかと思いました。

四つ角のを左方面すなわち南にさらに少し行くと「霊光寺」が見えてきます。その「霊光寺」の裏、つまり東側には「七面山」、そしてその横には「宝

塔寺」、深草「十二帝陵」と深草の里に多くの寺院や御陵が建立されています。

番外編2

一ノ峰を少し越した先に、右手に行く山道があります。この山道に沿って下って行くと清水の舞台の様な山にせり出した社?があります。

この社は巨大な岩を祭っられている様です。

なぜか卵が供わっています。日本人は多神教の民族だと思っています。巨大な岩に「神」が宿っているという信仰の表れなのでしょうか?私に

は少し異様に感じざるを得ません。

外国の方々が、人気ナンバーワンの伏見稲荷大社に多く押し寄せている現状は、これは一神教に対する多神教の、「山」・「古木」・「草」や

「石」と云う様に何にでも神々が宿っていると考える日本人の信仰に対する異様さを神秘に感じているからではないでしょうか(うまく説明はで

きませんが)。

なお、卵を供えると云う事で、神の使いとしての蛇(白蛇)にお供えしているようにも感じられました。

さらに下に下って行くと、「お滝所」が現れます。滝に打たれて行をする社です。

このお滝所は稲荷山の縁に沿って「末広の滝」、「御剣の滝」、「白菊の滝」、「青木の滝」と「弘法の滝」と云う様に5か所程あります。

しばらく進むと竹林の中を通る様になります。この竹林は「竹林の静宮」(別名で竹の下道)と云って、両側が竹林で趣がある細道です。この細道を過

ぎると小さな神社「神宝神社」があり、そしてこの道は、千本鳥居を出た先の奥ノ院から熊鷹社に向かう道に繋がっています。

番外編3

御膳谷奉拝社から四つ辻に戻る道の反対方向の山道をせせらぎに沿って下って行くとお滝所があります。このお滝所は、最近は使われていない様にも思

われ、少し寂れかかっている様に見受けられます。中には利用する人もいるのかもしれません。

また、これも昔の話ですが、この山道の左側の山の頂付近には、小さな六角形をした透明の水晶が出ると云う事でよく取りに行ったものです(誰からそ

こに水晶が埋もれていると教えられたかは忘れて思い出せませんが)。

もう一つのルートと合さって稲荷山の裏の縁を小川に沿って進むと、「京都一周トレイル」のコースに沿って宮内庁管の「月輪御陵」に至ります。

この小川では、以前には沢蟹がたくさん生息していて、よく「沢蟹取」をしたものです。今も生息しているかどうかはわかりません・・・屹度いるだろ

うと思っています。

そして、さらに進むと今は人口減少のため統廃合されて無くなってしまった月輪中学校(私の様な団塊の世代が入学をしていた頃には、一学年15クラス

で一クラス50名程度もの規模だったと記憶していますが)を抜け、皇族方の菩提寺の「泉涌寺」、そして秋になると「通天橋」の紅葉で有名な「東福寺」

と続いて行く事になります。

【トップ ページへ】

稲荷山全景

稲荷山全景  稲荷山イラスト全景

「ゲンジ」と云うのは、京都の子供たちのその頃の方言?で、所謂、クワガタ虫やカブト虫等を指します。

この伏見稲荷大社、通称「お稲荷さん」は、全国にあります稲荷神社の総元締めの様なものです。

最近になって、外国人が目立って多くなってきました。2014年から連続して3年の間(2016年を含めて)外国人の人気ナンバーワンになってい

るそうです。

以前であれば、日曜日・祭日・月初め(おついたち)・初午の日やお正月の三が日には京都でも相当の人出がありましたが、それ以外の日は参

拝者もあまり多くないと云ったような賑わいでした。

ところが、最近は、常に「日曜日」の様な賑わいになっています。

特に、中国人、韓国人の人が多く、欧米人や東南アジアの人も目に付く様になってきています。

飛び交う言葉も日本人が話す日本語が目立たなくなり、中国語や韓国語が多い様です。

この稲荷山の麓の「お稲荷さん」の近く、歩いて5,6分の所が私の自宅になります。自宅は市制で「東山区」に属していますが、稲荷山も含めて

「お稲荷さん」は「伏見区」に属しています(稲荷山の一部は「山科区」でもありますが)。

この「お稲荷さん」(以後、稲荷山と伏見稲荷大社を一緒にしてこう呼ぶことにします)の自宅からの散策コースについて、これから述べて

いきたいと思っています。

稲荷山イラスト全景

「ゲンジ」と云うのは、京都の子供たちのその頃の方言?で、所謂、クワガタ虫やカブト虫等を指します。

この伏見稲荷大社、通称「お稲荷さん」は、全国にあります稲荷神社の総元締めの様なものです。

最近になって、外国人が目立って多くなってきました。2014年から連続して3年の間(2016年を含めて)外国人の人気ナンバーワンになってい

るそうです。

以前であれば、日曜日・祭日・月初め(おついたち)・初午の日やお正月の三が日には京都でも相当の人出がありましたが、それ以外の日は参

拝者もあまり多くないと云ったような賑わいでした。

ところが、最近は、常に「日曜日」の様な賑わいになっています。

特に、中国人、韓国人の人が多く、欧米人や東南アジアの人も目に付く様になってきています。

飛び交う言葉も日本人が話す日本語が目立たなくなり、中国語や韓国語が多い様です。

この稲荷山の麓の「お稲荷さん」の近く、歩いて5,6分の所が私の自宅になります。自宅は市制で「東山区」に属していますが、稲荷山も含めて

「お稲荷さん」は「伏見区」に属しています(稲荷山の一部は「山科区」でもありますが)。

この「お稲荷さん」(以後、稲荷山と伏見稲荷大社を一緒にしてこう呼ぶことにします)の自宅からの散策コースについて、これから述べて

いきたいと思っています。

伏見稲荷大社表門(JR奈良線稲荷駅正面)

自宅を出て西に少し歩くと、「本町通り」に当たります。この「本町通り」を南に歩いて10分ほど行くと「裏門」、さらに1分ほど行くと、JR奈

良線の稲荷駅の正面に「お稲荷さん」の表門があります。ここが、伏見稲荷大社の表玄関と云う事になります。

また、「裏門」の西側は、奈良線の踏切、疎水の橋を超えると京阪電鉄の「伏見稲荷駅」に続いています。

表門には境内に土産物屋がありません。大きな朱塗りの鳥居が建っています。

子供の頃に建て直された記憶が少し残っています。

まずは、この正門の大鳥居をくぐり、「手洗い場」、石段の上に朱塗りの「楼門」がそびえています。

伏見稲荷大社表門(JR奈良線稲荷駅正面)

自宅を出て西に少し歩くと、「本町通り」に当たります。この「本町通り」を南に歩いて10分ほど行くと「裏門」、さらに1分ほど行くと、JR奈

良線の稲荷駅の正面に「お稲荷さん」の表門があります。ここが、伏見稲荷大社の表玄関と云う事になります。

また、「裏門」の西側は、奈良線の踏切、疎水の橋を超えると京阪電鉄の「伏見稲荷駅」に続いています。

表門には境内に土産物屋がありません。大きな朱塗りの鳥居が建っています。

子供の頃に建て直された記憶が少し残っています。

まずは、この正門の大鳥居をくぐり、「手洗い場」、石段の上に朱塗りの「楼門」がそびえています。

伏見稲荷大社の楼門

この楼門も相当古いもので、その両脇に一対の武具を身に着け正装した武者の像が配置されていて、京都の重要文化財になっているようです?

供物を置く建物の右側に、学業成績の向上を祈願する「東丸神社」がひっそりと建っています。希望高校や大学合格祈願に訪れる受験生が、その時

期になると特に目に付くようになる様です。

本殿に上がる階段の左側に、休憩所があり、テーブルや椅子が用意されていて、お弁当を頂きながらお茶が飲めるようになっています。

「お稲荷さん」の朱塗りの本殿が階段の上に建っています。その中で祈祷をしてもらうことが出来るようで、混んでいるときなどは祈祷を願う参拝

者で長い行列が出来ています。

本殿の右横には、各種のお札、お守りやお御籤を引いたときに得た番号で、吉凶を示したお御籤を貰える社務所があり、その前を通って両脇に一対

のお狐さんの像がある正面の階段を上ると、道が3つに分かれています。

伏見稲荷大社の楼門

この楼門も相当古いもので、その両脇に一対の武具を身に着け正装した武者の像が配置されていて、京都の重要文化財になっているようです?

供物を置く建物の右側に、学業成績の向上を祈願する「東丸神社」がひっそりと建っています。希望高校や大学合格祈願に訪れる受験生が、その時

期になると特に目に付くようになる様です。

本殿に上がる階段の左側に、休憩所があり、テーブルや椅子が用意されていて、お弁当を頂きながらお茶が飲めるようになっています。

「お稲荷さん」の朱塗りの本殿が階段の上に建っています。その中で祈祷をしてもらうことが出来るようで、混んでいるときなどは祈祷を願う参拝

者で長い行列が出来ています。

本殿の右横には、各種のお札、お守りやお御籤を引いたときに得た番号で、吉凶を示したお御籤を貰える社務所があり、その前を通って両脇に一対

のお狐さんの像がある正面の階段を上ると、道が3つに分かれています。

千本鳥居通り

左側の道を行くと通称「お産婆池」に向かう道、真ん中の道は、「お産婆池」の右側を通って「お山巡り」へと続く道、そして、右側の道を行くと朱

塗りの鳥居が所狭しと並んだ有名な?通称「せんぼんとおり」(千本鳥居通り)に繋がっています。

二本の道があり、どちらを通ってもいいのですが、混雑を避けるために、行きは右側、「奥ノ院」からの帰りは左側となっているようです。

「せんぼんとおり」を抜けた所が、「奥ノ院」で、社務所や茶店の傍、「奥ノ院」の裏側にかの有名?な「おもかる石」があります。

千本鳥居通り

左側の道を行くと通称「お産婆池」に向かう道、真ん中の道は、「お産婆池」の右側を通って「お山巡り」へと続く道、そして、右側の道を行くと朱

塗りの鳥居が所狭しと並んだ有名な?通称「せんぼんとおり」(千本鳥居通り)に繋がっています。

二本の道があり、どちらを通ってもいいのですが、混雑を避けるために、行きは右側、「奥ノ院」からの帰りは左側となっているようです。

「せんぼんとおり」を抜けた所が、「奥ノ院」で、社務所や茶店の傍、「奥ノ院」の裏側にかの有名?な「おもかる石」があります。

奥の院 おもかる石

「おもかる石」は、石の灯篭の屋根の上の石を持ち上げて、「軽く」感じた場合は調子が良い、反対に「重く」感じた場合は、その日は調子が悪いと

云うようになっているようです。

いつの頃から、この言い伝えがあるのかはわかりません。私の子供の頃からその様に言われてきました。

この「奥ノ院」を左側の道を進むと、通称「くまたか池」の脇にある「くまたか神社」に至ります。

樹々が少し深く感じられるようになります。昔は、クヌギ等の広葉樹林が多かったのですが、最近は針葉樹が多く植林されています。

秋の台風一過の後などは、道に「どんぐり」で道が埋まるほどでした。しかし、今はその様な光景は見られなくなってしまいました。

私は、この稲荷山には針葉樹よりも、くぬぎなどの様な広葉樹が似合っている様に思えるのですが。

杉やヒノキなどの花粉症が問題になっています。私の子供の頃は「花粉症」という言葉すら無かった様に記憶しています。

「奥ノ院」から鳥居群を少しくぐって行くと、山に上がる道の左側に小さな社があります。そこには以前には曲がりくねった大木があり、曲がったそ

の木の部分を撫ぜて、身体の悪い部分を擦ると悪い部分が治るという言い伝えがありました。

現在は、その木が枯れ腐ってしまって無くなってしまいいました。

私も祖母に連れられてよく擦りに来たものでした。

少し淋しく思っています。

「くまたか池」から流れるている小さな渓谷風の小川に沿って、道なりに進んで行くと「くまたか神社」があります。

「くまたか池」から流れ落ちる小川を左にして石階段を上りきると、池の前にある茶店の前が「くまたか神社」です。

左右に山道があり、右側の道を行くと石造りの小さな社群が所狭しと並んでいます。

日本人にしてみても見慣れない景色です。キリスト教やイスラム教などの外国人にとっては、この景色は本当に神秘的で、珍しく奇妙な風景だと思い

ます。外国人が、この伏見稲荷大社に大勢押し寄せてくる日等の大きな要因であるかと思います。

「くまたか池」には、下の「おさんば池」と同じ様に沢山の亀、鯉やフナが生息しています。

子供の頃は、よく網をもって取りに来たものです(見つからない様に怯えながらして)。

この茶店には、供えるための鳥居やロウソクやお供え物一式が売られています。

この茶店の鳥居群のある左側の道を行くと上り勾配になっていますが、「三つ辻」、そしてお山巡りの拠点になっています「四つ辻」に至ります。

「三つ辻」からお山に上がらずに下の道を行くと、お寺の塔頭の様な雰囲気の稲荷神社に寄り添うような形の社群を通って、「おさんば池」に戻るこ

とが出来ます。

上り道の所々には茶店があり、うどんや冷シアメなどが食べられ一服することが出来ます。

汗をかきながら少し上って行くことになります。

山の高さはそんなにないのですが、階段がずっと続くことになり、覚悟して登ることになります。

そして、視界が開けたところが「四つ辻」です。

ここからの眺めは素晴らしいです。京都駅の前面に建つ京都タワーを中心にその周辺の景色を一望することが出来ます。

ここからが「お山巡り」が始まるのです。

ここで諦めて下る人も多い様ですが、ここまで来たのでお山巡りをしていく人が最近多い様に見受けられます。

峠の茶店「にしむら亭」の左右にお山巡りの道がありますが、私は右側(上り方向)から出発し、「三ノ峰」、「間ノ峰」、「二ノ峰」そして「一ノ峰」

と進む方が良い様に思います(結局は一回りするので同じことになるのだとは思うのですが)。

右側の石階段を登って行ってお山巡りが済むと、左側の道から元の「四つ辻」に戻ってくることになります。

四つの道の一番左側の山道を行くとお山巡りをしている左側を谷に沿って、私の中学校の母校の月輪中学校(統廃合されて今はありませんが)を通って、

泉涌寺へと山道を下って至ることが出来ます。

山道沿いにはお滝があり、春夏には沢蟹がたくさん取れるせせらぎが流れています。そして、このせせらぎは東福寺の境内の通天橋の下を流れ、旧月

輪小学校の横を下り、疎水に合流することになります。

この右側の道は、「くまたか池」の向こう岸の山頂を廻っていることになる様です。

「三ノ峰」から「一ノ峰」までは鳥居をくぐりながら上り階段になっています。

各「峰」の前には茶店があり、その前の石階段を上ると各「峰」のお宮があり、それを囲む様にして石創りの社群が並んでいます。

「三ノ峰」には「三ノ峰下社」、「二ノ峰」には「二ノ峰中社」が祭られています。

この「一ノ峰」が、所謂、稲荷山の一番高い頂上?と云う事になります。海抜は、標識によると233mと表示されています。

「一ノ峰」は、「一ノ峰上社」の「「末広大伸」が祭られているそうです。

この様に稲荷山は、あまり高くは無い様に思われますが、ここまで上がってくるのに「お稲荷さん」の本殿から「四つ辻」までで約30分、「四つ辻」

から「一ノ峰」まで約15分程度だと思います。

この「一ノ峰」からは、約15分程度で稲荷山を回り込んでいる奥の山道を通り、お山巡りの拠点であった「四つ辻」に下って行くことになります。

この奥の山道は、稲荷山の谷間を行くような趣きで鬱蒼としていて森厳的な神秘性を私は感じました。そして、日本的な土俗の多神教的な趣きのある

様なお社が茶店を配してあります。

このお社の裏側にも、参拝者が寄進した石造りの社群が並んでいます。

進んで行きますと、御塚台の「剱石長者社」、さらに進むと、次のお社「薬力大社」の裏側に「薬力の滝」があり、ここでお滝を打つことが出来ます。

そして、この右横の山道を行くと山科の大石内蔵助の旧宅であった大石神社方面に抜けることが出来る間道があります。

さらに石階段を下ると、少し広々さを感じるお社の御膳谷奉拝社が建ています。

ここでは神官が色々なお札類を販売しているようです。横の裏側にはトイレもあります。

先に進むと、狐の口から水が出ている手水舎のあるお社の「眼力社」に至ります。

ここは、眼の病や眼に関すること(先を見通し読み解く力等を授けられる)に効能があるというお社です。

そこを過ぎると、「大杉社」のお社を過ぎると、お山廻りの出発点である「四つ辻」に戻って来ることになりなす。

以上長々と「お山廻り巡り」のコースを述べてきましたが、三つ辻から四つ辻に上がらずに下の方にに下って行きますと、道沿いにたくさんの石造りの

社が有ります。このコースも恐らく外国の異文化の人にとっては非常に珍しく思われると思います。(前に述べましたキリスト教やイスラム教のような一

神教と万物に神が宿っているという多神教が起因しているのだと思われます。)

さらに道なりに進むと、「お産婆池」に戻り、本殿へと帰ってくることになります。

本殿の社の右側に進むと(警務室、トイレの右側)土産物店の並んだ裏門の境内になります。

土産物店には、「キツネの面」を形ち取って有名なお煎餅やスズメの丸焼きの焼き鳥(現在は、スズメは保護鳥となっているので販売しておりませんが)

さらにお供えするためのロウソクや大小の鳥居が売られています。

日曜日や祭日や特別の行事の有る様な時は、露店が軒を連ねたいへんにぎやかな状況になります。

そして、本町通りに戻ってくることになります。

さらに進むとJRの踏切、疏水の橋を渡ると、京阪電鉄の「伏見稲荷駅」となります。

疎水の橋の左側には、以前稲荷大社から京都駅まで行ける「京都市電」が走っていたステーション駅の跡が休憩する場所として残っています。

それも遠い昔の語り話となってしまいましたが・・・・・・。

番外編1

稲荷大社本殿を抜けて白馬を祭ってある社の階段を上り、千本通りに行く手前の右側の細い石畳の道を行きお墓の中を抜けていくと「ぬりこべ地蔵」が

有ります。この「ぬりこべ地蔵」は次の様な言われが伝わっています。

歯が痛くなると、この社にお供えされている箸を貰い、この箸で食事をすると歯の痛みが無くなる。そして、そのお礼にお箸を奉納すると云う事です。

私は奉納されているお箸を貰い、歯の痛みを和らげたという経験はありませんが、昔からこの様に伝わってきています。

この「ぬりこべ地蔵」の前を通り、さらに行くと京都市深草墓園(以前は陸軍墓地と名付けられていましたが)に至ります。深草の地には以前第16師団

があった「練兵場」がありました。この関係で「陸軍墓地」が生まれたのかもしれません。現在はこの広い土地は「京都府警察学校」と「龍谷大学の深草

キャンパス」となっています。

この「陸軍墓地」は、春になると枝垂れ桜等が満面に咲き乱れ、隠れた桜の名所だと私は思っています。

さらに、少し先に行くと中国式の赤い門のある「石峰寺」があります。「石峰寺」は以前火事を起こしたと記憶していますが、その裏山の庭(「陸軍墓

地」に隣接していますが)には、たくさんの石造りの五百羅漢像が庭の道に沿って置かれています。一見の価値があると思います。

そして、この「石峰寺」は鶏や色々な昆虫の絵画で有名な江戸時代の京都の絵師「若冲」が一時庵をむすび、逗留していたそうで、彼の描いた絵画等が

残っているそうです。

また、石峰寺の前の道を西に進み、四つ角の一つ目の道を左に折れた所に「茶わんこの水」があります。その昔御茶を立てる際に使用されたくみ上げ式

ポンプの井戸が整備された形で残っています。最近は、マンション等の建造で水脈が変わってしまったが、未だに地下水は出ています。

ただし、そのままで飲用できるかどうかは疑問との事でした(・・・石峰寺の人の話では)。しかし、ポンプで汲み上げた湧水は透明でしたが少し口に

含んでみましたが、鉄分が少し有る様に感じましたが飲めるのではないかと私は感じました。

奥の院 おもかる石

「おもかる石」は、石の灯篭の屋根の上の石を持ち上げて、「軽く」感じた場合は調子が良い、反対に「重く」感じた場合は、その日は調子が悪いと

云うようになっているようです。

いつの頃から、この言い伝えがあるのかはわかりません。私の子供の頃からその様に言われてきました。

この「奥ノ院」を左側の道を進むと、通称「くまたか池」の脇にある「くまたか神社」に至ります。

樹々が少し深く感じられるようになります。昔は、クヌギ等の広葉樹林が多かったのですが、最近は針葉樹が多く植林されています。

秋の台風一過の後などは、道に「どんぐり」で道が埋まるほどでした。しかし、今はその様な光景は見られなくなってしまいました。

私は、この稲荷山には針葉樹よりも、くぬぎなどの様な広葉樹が似合っている様に思えるのですが。

杉やヒノキなどの花粉症が問題になっています。私の子供の頃は「花粉症」という言葉すら無かった様に記憶しています。

「奥ノ院」から鳥居群を少しくぐって行くと、山に上がる道の左側に小さな社があります。そこには以前には曲がりくねった大木があり、曲がったそ

の木の部分を撫ぜて、身体の悪い部分を擦ると悪い部分が治るという言い伝えがありました。

現在は、その木が枯れ腐ってしまって無くなってしまいいました。

私も祖母に連れられてよく擦りに来たものでした。

少し淋しく思っています。

「くまたか池」から流れるている小さな渓谷風の小川に沿って、道なりに進んで行くと「くまたか神社」があります。

「くまたか池」から流れ落ちる小川を左にして石階段を上りきると、池の前にある茶店の前が「くまたか神社」です。

左右に山道があり、右側の道を行くと石造りの小さな社群が所狭しと並んでいます。

日本人にしてみても見慣れない景色です。キリスト教やイスラム教などの外国人にとっては、この景色は本当に神秘的で、珍しく奇妙な風景だと思い

ます。外国人が、この伏見稲荷大社に大勢押し寄せてくる日等の大きな要因であるかと思います。

「くまたか池」には、下の「おさんば池」と同じ様に沢山の亀、鯉やフナが生息しています。

子供の頃は、よく網をもって取りに来たものです(見つからない様に怯えながらして)。

この茶店には、供えるための鳥居やロウソクやお供え物一式が売られています。

この茶店の鳥居群のある左側の道を行くと上り勾配になっていますが、「三つ辻」、そしてお山巡りの拠点になっています「四つ辻」に至ります。

「三つ辻」からお山に上がらずに下の道を行くと、お寺の塔頭の様な雰囲気の稲荷神社に寄り添うような形の社群を通って、「おさんば池」に戻るこ

とが出来ます。

上り道の所々には茶店があり、うどんや冷シアメなどが食べられ一服することが出来ます。

汗をかきながら少し上って行くことになります。

山の高さはそんなにないのですが、階段がずっと続くことになり、覚悟して登ることになります。

そして、視界が開けたところが「四つ辻」です。

ここからの眺めは素晴らしいです。京都駅の前面に建つ京都タワーを中心にその周辺の景色を一望することが出来ます。

ここからが「お山巡り」が始まるのです。

ここで諦めて下る人も多い様ですが、ここまで来たのでお山巡りをしていく人が最近多い様に見受けられます。

峠の茶店「にしむら亭」の左右にお山巡りの道がありますが、私は右側(上り方向)から出発し、「三ノ峰」、「間ノ峰」、「二ノ峰」そして「一ノ峰」

と進む方が良い様に思います(結局は一回りするので同じことになるのだとは思うのですが)。

右側の石階段を登って行ってお山巡りが済むと、左側の道から元の「四つ辻」に戻ってくることになります。

四つの道の一番左側の山道を行くとお山巡りをしている左側を谷に沿って、私の中学校の母校の月輪中学校(統廃合されて今はありませんが)を通って、

泉涌寺へと山道を下って至ることが出来ます。

山道沿いにはお滝があり、春夏には沢蟹がたくさん取れるせせらぎが流れています。そして、このせせらぎは東福寺の境内の通天橋の下を流れ、旧月

輪小学校の横を下り、疎水に合流することになります。

この右側の道は、「くまたか池」の向こう岸の山頂を廻っていることになる様です。

「三ノ峰」から「一ノ峰」までは鳥居をくぐりながら上り階段になっています。

各「峰」の前には茶店があり、その前の石階段を上ると各「峰」のお宮があり、それを囲む様にして石創りの社群が並んでいます。

「三ノ峰」には「三ノ峰下社」、「二ノ峰」には「二ノ峰中社」が祭られています。

この「一ノ峰」が、所謂、稲荷山の一番高い頂上?と云う事になります。海抜は、標識によると233mと表示されています。

「一ノ峰」は、「一ノ峰上社」の「「末広大伸」が祭られているそうです。

この様に稲荷山は、あまり高くは無い様に思われますが、ここまで上がってくるのに「お稲荷さん」の本殿から「四つ辻」までで約30分、「四つ辻」

から「一ノ峰」まで約15分程度だと思います。

この「一ノ峰」からは、約15分程度で稲荷山を回り込んでいる奥の山道を通り、お山巡りの拠点であった「四つ辻」に下って行くことになります。

この奥の山道は、稲荷山の谷間を行くような趣きで鬱蒼としていて森厳的な神秘性を私は感じました。そして、日本的な土俗の多神教的な趣きのある

様なお社が茶店を配してあります。

このお社の裏側にも、参拝者が寄進した石造りの社群が並んでいます。

進んで行きますと、御塚台の「剱石長者社」、さらに進むと、次のお社「薬力大社」の裏側に「薬力の滝」があり、ここでお滝を打つことが出来ます。

そして、この右横の山道を行くと山科の大石内蔵助の旧宅であった大石神社方面に抜けることが出来る間道があります。

さらに石階段を下ると、少し広々さを感じるお社の御膳谷奉拝社が建ています。

ここでは神官が色々なお札類を販売しているようです。横の裏側にはトイレもあります。

先に進むと、狐の口から水が出ている手水舎のあるお社の「眼力社」に至ります。

ここは、眼の病や眼に関すること(先を見通し読み解く力等を授けられる)に効能があるというお社です。

そこを過ぎると、「大杉社」のお社を過ぎると、お山廻りの出発点である「四つ辻」に戻って来ることになりなす。

以上長々と「お山廻り巡り」のコースを述べてきましたが、三つ辻から四つ辻に上がらずに下の方にに下って行きますと、道沿いにたくさんの石造りの

社が有ります。このコースも恐らく外国の異文化の人にとっては非常に珍しく思われると思います。(前に述べましたキリスト教やイスラム教のような一

神教と万物に神が宿っているという多神教が起因しているのだと思われます。)

さらに道なりに進むと、「お産婆池」に戻り、本殿へと帰ってくることになります。

本殿の社の右側に進むと(警務室、トイレの右側)土産物店の並んだ裏門の境内になります。

土産物店には、「キツネの面」を形ち取って有名なお煎餅やスズメの丸焼きの焼き鳥(現在は、スズメは保護鳥となっているので販売しておりませんが)

さらにお供えするためのロウソクや大小の鳥居が売られています。

日曜日や祭日や特別の行事の有る様な時は、露店が軒を連ねたいへんにぎやかな状況になります。

そして、本町通りに戻ってくることになります。

さらに進むとJRの踏切、疏水の橋を渡ると、京阪電鉄の「伏見稲荷駅」となります。

疎水の橋の左側には、以前稲荷大社から京都駅まで行ける「京都市電」が走っていたステーション駅の跡が休憩する場所として残っています。

それも遠い昔の語り話となってしまいましたが・・・・・・。

番外編1

稲荷大社本殿を抜けて白馬を祭ってある社の階段を上り、千本通りに行く手前の右側の細い石畳の道を行きお墓の中を抜けていくと「ぬりこべ地蔵」が

有ります。この「ぬりこべ地蔵」は次の様な言われが伝わっています。

歯が痛くなると、この社にお供えされている箸を貰い、この箸で食事をすると歯の痛みが無くなる。そして、そのお礼にお箸を奉納すると云う事です。

私は奉納されているお箸を貰い、歯の痛みを和らげたという経験はありませんが、昔からこの様に伝わってきています。

この「ぬりこべ地蔵」の前を通り、さらに行くと京都市深草墓園(以前は陸軍墓地と名付けられていましたが)に至ります。深草の地には以前第16師団

があった「練兵場」がありました。この関係で「陸軍墓地」が生まれたのかもしれません。現在はこの広い土地は「京都府警察学校」と「龍谷大学の深草

キャンパス」となっています。

この「陸軍墓地」は、春になると枝垂れ桜等が満面に咲き乱れ、隠れた桜の名所だと私は思っています。

さらに、少し先に行くと中国式の赤い門のある「石峰寺」があります。「石峰寺」は以前火事を起こしたと記憶していますが、その裏山の庭(「陸軍墓

地」に隣接していますが)には、たくさんの石造りの五百羅漢像が庭の道に沿って置かれています。一見の価値があると思います。

そして、この「石峰寺」は鶏や色々な昆虫の絵画で有名な江戸時代の京都の絵師「若冲」が一時庵をむすび、逗留していたそうで、彼の描いた絵画等が

残っているそうです。

また、石峰寺の前の道を西に進み、四つ角の一つ目の道を左に折れた所に「茶わんこの水」があります。その昔御茶を立てる際に使用されたくみ上げ式

ポンプの井戸が整備された形で残っています。最近は、マンション等の建造で水脈が変わってしまったが、未だに地下水は出ています。

ただし、そのままで飲用できるかどうかは疑問との事でした(・・・石峰寺の人の話では)。しかし、ポンプで汲み上げた湧水は透明でしたが少し口に

含んでみましたが、鉄分が少し有る様に感じましたが飲めるのではないかと私は感じました。

茶わんこの水の説明書

コーヒーを立てる際には利用できるかと思いました。

四つ角のを左方面すなわち南にさらに少し行くと「霊光寺」が見えてきます。その「霊光寺」の裏、つまり東側には「七面山」、そしてその横には「宝

塔寺」、深草「十二帝陵」と深草の里に多くの寺院や御陵が建立されています。

番外編2

一ノ峰を少し越した先に、右手に行く山道があります。この山道に沿って下って行くと清水の舞台の様な山にせり出した社?があります。

この社は巨大な岩を祭っられている様です。

なぜか卵が供わっています。日本人は多神教の民族だと思っています。巨大な岩に「神」が宿っているという信仰の表れなのでしょうか?私に

は少し異様に感じざるを得ません。

外国の方々が、人気ナンバーワンの伏見稲荷大社に多く押し寄せている現状は、これは一神教に対する多神教の、「山」・「古木」・「草」や

「石」と云う様に何にでも神々が宿っていると考える日本人の信仰に対する異様さを神秘に感じているからではないでしょうか(うまく説明はで

きませんが)。

なお、卵を供えると云う事で、神の使いとしての蛇(白蛇)にお供えしているようにも感じられました。

さらに下に下って行くと、「お滝所」が現れます。滝に打たれて行をする社です。

このお滝所は稲荷山の縁に沿って「末広の滝」、「御剣の滝」、「白菊の滝」、「青木の滝」と「弘法の滝」と云う様に5か所程あります。

しばらく進むと竹林の中を通る様になります。この竹林は「竹林の静宮」(別名で竹の下道)と云って、両側が竹林で趣がある細道です。この細道を過

ぎると小さな神社「神宝神社」があり、そしてこの道は、千本鳥居を出た先の奥ノ院から熊鷹社に向かう道に繋がっています。

番外編3

御膳谷奉拝社から四つ辻に戻る道の反対方向の山道をせせらぎに沿って下って行くとお滝所があります。このお滝所は、最近は使われていない様にも思

われ、少し寂れかかっている様に見受けられます。中には利用する人もいるのかもしれません。

また、これも昔の話ですが、この山道の左側の山の頂付近には、小さな六角形をした透明の水晶が出ると云う事でよく取りに行ったものです(誰からそ

こに水晶が埋もれていると教えられたかは忘れて思い出せませんが)。

もう一つのルートと合さって稲荷山の裏の縁を小川に沿って進むと、「京都一周トレイル」のコースに沿って宮内庁管の「月輪御陵」に至ります。

この小川では、以前には沢蟹がたくさん生息していて、よく「沢蟹取」をしたものです。今も生息しているかどうかはわかりません・・・屹度いるだろ

うと思っています。

そして、さらに進むと今は人口減少のため統廃合されて無くなってしまった月輪中学校(私の様な団塊の世代が入学をしていた頃には、一学年15クラス

で一クラス50名程度もの規模だったと記憶していますが)を抜け、皇族方の菩提寺の「泉涌寺」、そして秋になると「通天橋」の紅葉で有名な「東福寺」

と続いて行く事になります。

茶わんこの水の説明書

コーヒーを立てる際には利用できるかと思いました。

四つ角のを左方面すなわち南にさらに少し行くと「霊光寺」が見えてきます。その「霊光寺」の裏、つまり東側には「七面山」、そしてその横には「宝

塔寺」、深草「十二帝陵」と深草の里に多くの寺院や御陵が建立されています。

番外編2

一ノ峰を少し越した先に、右手に行く山道があります。この山道に沿って下って行くと清水の舞台の様な山にせり出した社?があります。

この社は巨大な岩を祭っられている様です。

なぜか卵が供わっています。日本人は多神教の民族だと思っています。巨大な岩に「神」が宿っているという信仰の表れなのでしょうか?私に

は少し異様に感じざるを得ません。

外国の方々が、人気ナンバーワンの伏見稲荷大社に多く押し寄せている現状は、これは一神教に対する多神教の、「山」・「古木」・「草」や

「石」と云う様に何にでも神々が宿っていると考える日本人の信仰に対する異様さを神秘に感じているからではないでしょうか(うまく説明はで

きませんが)。

なお、卵を供えると云う事で、神の使いとしての蛇(白蛇)にお供えしているようにも感じられました。

さらに下に下って行くと、「お滝所」が現れます。滝に打たれて行をする社です。

このお滝所は稲荷山の縁に沿って「末広の滝」、「御剣の滝」、「白菊の滝」、「青木の滝」と「弘法の滝」と云う様に5か所程あります。

しばらく進むと竹林の中を通る様になります。この竹林は「竹林の静宮」(別名で竹の下道)と云って、両側が竹林で趣がある細道です。この細道を過

ぎると小さな神社「神宝神社」があり、そしてこの道は、千本鳥居を出た先の奥ノ院から熊鷹社に向かう道に繋がっています。

番外編3

御膳谷奉拝社から四つ辻に戻る道の反対方向の山道をせせらぎに沿って下って行くとお滝所があります。このお滝所は、最近は使われていない様にも思

われ、少し寂れかかっている様に見受けられます。中には利用する人もいるのかもしれません。

また、これも昔の話ですが、この山道の左側の山の頂付近には、小さな六角形をした透明の水晶が出ると云う事でよく取りに行ったものです(誰からそ

こに水晶が埋もれていると教えられたかは忘れて思い出せませんが)。

もう一つのルートと合さって稲荷山の裏の縁を小川に沿って進むと、「京都一周トレイル」のコースに沿って宮内庁管の「月輪御陵」に至ります。

この小川では、以前には沢蟹がたくさん生息していて、よく「沢蟹取」をしたものです。今も生息しているかどうかはわかりません・・・屹度いるだろ

うと思っています。

そして、さらに進むと今は人口減少のため統廃合されて無くなってしまった月輪中学校(私の様な団塊の世代が入学をしていた頃には、一学年15クラス

で一クラス50名程度もの規模だったと記憶していますが)を抜け、皇族方の菩提寺の「泉涌寺」、そして秋になると「通天橋」の紅葉で有名な「東福寺」

と続いて行く事になります。