鎌 倉 紀 行円覚寺/明月院/宝戒寺

2002年4月12日 曇り

ライヴにかこつけて行ってきました、久しぶりの鎌倉!

どこへ行こうかと散々悩んで、結局お墓参りツアーと相成りました。数行けないのでね~早めに東京へ出ないとまずいし。一応メインはライヴなんで(苦笑)

新横浜から横浜線で横浜へ、乗り換えて横須賀線で鎌倉に向かう。

途中大船に着いた時、多分こっちの方だろうと車内からタロちゃんにラブコール(笑)常楽寺ってあのヘン??タロちゃんと義高クンが眠っているのね…

今度来るからね~~~とテレパシーを送りました(爆)

そういや大船ってヤバい場所もあるんだよね…泣き塔と云う場所。守時にーちゃんの関係らしいんだけどもしかして首塚なのかしら??

ここもお参りしたいです…出るってウワサはありますが(苦笑)守時にーちゃんなら怖く…ないかな(^^;)

北鎌倉に着いて、新幹線のチケットでそのまま来たので乗り越し料金を計算、と思ったら誰も居ない…

行った事のある人ならご存知だと思いますが、大船方面から来て円覚寺に行く場合は、そのまま線路を渡らず出ちゃった方が近いんですけど

出口の所に切符を入れる箱があるだけで、居る筈の場所に居ないんですよ、駅員さんが。

……

まんま出たろか、と一瞬思いましたが、鎌倉で悪い事するのはコワイので(笑)反対側の駅舎に行って計算してきました。150円也。

でそのまま又渡って行っていいよ~なんて云われて、何てのどかなんだろうと感動してしまいました(^^)

![]()

|

瑞鹿山大円覚興聖禅寺(円覚寺)/臨済宗。 1282年8代執権北條時宗が蒙古襲来の折の戦没者を弔う為に創建。 日本兵蒙古兵共にってとこがカッコいいぞ、時宗☆ 開山は無学祖元。大河では筒井先生が怪演してらっしゃいました(苦笑) 鎌倉五山の第2位に列し42もの塔頭を数え栄えていたが(確か夢窓疎石も居た事がある) 数度の火災などで衰微、江戸末期に復興し現在まで禅寺として親しまれている。 北鎌倉駅から線路際をゆっくり歩いていくとすぐに円覚寺。 入り口としてはそこは途中の様なので、一旦線路を渡って道路まで出て又戻ってきてみました(笑) 右側に池があり、うっそうと茂る緑に包み込まれそうな雰囲気です。拝観料200円也。 紅葉が綺麗な新緑でこれは秋に来たらいい眺めだろうなぁなんて思いながら まずは山門。素晴らしく風格のある山門で、そのまま眼を上に転じると 屋根の所に三つ鱗がぁ~~~!!三つ並んでいました…別にシャレじゃないですぅ(笑) あぁもうそれだけで嬉しいよ~~思わず山門の柱にすりすりしてしまいした(笑) と思ったらあちこちに三つ鱗が一杯あるんですよぉ。 多分街路灯の小さい版(^^;)だと思うんだけど それの頭の所には必ず三つ鱗…北條氏の寺なんだなぁと実感致しますvv ←山門。曇ってたので上手く写らなくてゴメンナサイ。屋根の上に三つ鱗が 燦然と輝いておるのですっっ(苦笑) |

参道左手に桂昌庵があり、名前から綱吉の母を思い出しちゃったんですけど(苦笑)関係あるのかな?

お堂を覗き込み、運慶作と云われる閻魔大王像を見る。遠くてよくわかんない(T_T)

次に仏殿にお参り。建物はコンクリみたいだけど、覗き込むと堂々とした竜の画が天井に描かれ、その向こうにたくさんアクセをつけた(苦笑)如来さま。

縁起を見ると宝冠釈迦如来さま。名前からもきらぎらしいですねぇ。

ここで某みう●じゅんさんあたりだと、現代のギャルとか云っちゃう様な雰囲気です(笑)大きなビャクシンにも見守られてギャルの下、精進なさってるんですね(違)

そのまま参道を歩いて舎利殿へ。その前にある池…(名前忘れちゃったけど虎がナントカだったと思う)ここの風情が何とも云えず良かったです。

一幅の画を見ているような感じで。大きな岩…石…何て云っていいのかわかんないけど(汗)剥き出しの岩肌と池と緑と綺麗なコントラストを描いてました。

ホント紅葉の時期に来たらサイコーでしょう。

舎利殿は結局入れなかったんだけど(非公開なのだ)、これは実朝公が宋から請来した仏牙舎利を奉安する柿葺きの建物。

看板読みながら少し妄想しつつ(苦笑)門から覗き込んで見てました。国宝なんですよねぇ、これ。

もっと近くで見せてよ~実朝公関係なのに、ちょっと残念。

そして佛日庵です。ここは小さな庵なのですが別に拝観料100円が必要です。

しかし今回はお墓参りツアー、ここを外しては何も意味がありませんっっ時宗公以外にも息子貞時、孫高時も祀られているのですから。

拝観料を払うとお線香を頂けて、今回線香を用意出来なかった…と云うか持ってこようと一瞬思ったんだけど、ライヴ会場で荷物検査があるんでやめた(苦笑)

と云う経緯があったんでありがたかったです。500円で抹茶もつくらしいですよん♪

お堂の周りにも樹木がささやかながらあって、紫木蓮が最後の花を見せています。泰山木?だったかな、大ぶりの葉を見事に茂らせています。

何となく落ち着きます。何せ誰も居なかったですから(^^)

お堂の階段を上るとあの有名な時宗公の像が迎えてくれました。左手に貞時、高時。右手には観音様。

大河ドラマのおかげであちこちで見るようになったこの木像。三人とも法体で白塗りで(爆)でもちゃんとお顔が違うんですよっっ

少しぬ~~っとしたぼんぼん系…かな(罰当たり)

何と云うか…言葉がなくなってしまいました。経緯は違っても三人とも若くして無念の死を迎えてしまった訳で…

時宗は外敵の脅威にさらされ命をすりへらした。

貞時は得宗専制を確立してたとはいえ、不安な情勢を立て直せなかった。高時は御内人の専横を止められず人生を投げてしまった…

ただ静かに眠ってほしいと手を合わせるだけでした。

一番奥の黄梅院は覚山尼が時宗の菩提を弔うため建立した華厳塔、そして後年足利氏が夢窓疎石の塔所として建立したもの。

その前に藤棚が綺麗でそちらに眼を奪われてしまいました(苦笑)

何せここも人が居ない~~~(苦笑)誰もここまで来ないんだろか??参道ではそれなりにすれ違ってるんだけども。

とにかく人が居ないのは嬉しいことです(^^)平日ならでは、だわ。

塔所を見るとここだけ二引き紋の幕で、なるほどって感じ。疎石所縁の寺院と云うと瑞泉寺の方が有名なんじゃないでしょうか?

ここはホントささやかな塔所です。奥の岩肌を見てるとやぐらっぽくてすこ~~しコワイんですけどね(苦笑)

最後は貞時が寄進した洪鐘(おおがね)。弁天堂脇の鐘楼にある国宝です。その弁天堂が又山の上なんですわ(T_T)

階段見上げて、少し「やめよかしらん」と思っちゃいました、ゴメン貞時。

私の前を歩いてたおばさまズは階段見て、やめようか、と行ってしまいましたのでやめる訳にはいきません(爆)

息がだんだん上がってきます…それでも未だ着かない~~届いたっっと思ったらもう一山あるし…もうホント愛を試されてるわっぜぇぜぇ第二弾です(笑)

ようやく到達し一望の元に広がる眺望は素晴らしかったけど、ちょっと休ませてって感じ(爆)

ちゃんと茶屋もあり、ここでゆっくり休んでねって事なのかな?しかしここまで物資を持ってくるのも大変…

階段正面に弁天堂が、その左手階段よりに洪鐘があります。すぐ下はお墓です(汗)

弁天堂に一礼し、すぐ鐘楼の方へ。周りを柱で囲んであって、触れないようになってます…ちっ。

仕方ナシに鐘楼の柱にしがみつきぐるりと一巡…傍らで見たら中々ヘンな光景だったでしょう…ってやるなよ、そんな事っっ人が居ないと暴挙に出てしまいます(苦笑)

いや銘が見たかったのね~その苦労もあって何とか相模守貞時の文字を発見致しました(^o^)丿でもヘタクソな字…(罰当たりpartⅡ)

一瞬音が聴いてみたいっっとの妄想にかられましたが、それは流石にヤメました(苦笑)国宝の鐘鳴らしたら捕まるんかなぁ…

入っちゃいけないようになってたしなぁ…不法侵入かなぁ(笑)

これはあの時代を確実に知っている…貞時も高時も守時も皆この鐘の音を聴いていたはず…とドリーム爆裂しつつ円覚寺を後にしました。

![]()

お次は明月院。時頼の墓所です。円覚寺からさほど遠くありません。線路際の道を左に折れてから割と距離があったかな。

途中の店のメニューが書いてある看板に何故か「きしめん」発見。これって名古屋にしかないんじゃないの?

それとも東海出身の方がやってるお店なのかなぁ~なんて思いながら明月院着。

明月院/臨済宗建長寺派。1160年、平治の乱で戦死した首藤刑部大輔俊道の菩提供養として子、首藤刑部大夫山ノ内經俊によって創建。

1256年、時頼がこの地に最明寺を建立。時頼死後、時宗が最明寺を前身として福源山禅興仰聖禅寺を再興。

その後南北朝時代も足利公方の庇護を受け、明治初年、明月院のみを残し廃寺となる。

縁起読んで、時頼が建立したんじゃないのね~と吃驚。元々あった寺域に別業を建てたって感じなのかなぁ…義時の時にもらった所領だった…のかな、この辺りは。

和田滅亡の時山ノ内を拝領…との記事を見た覚えがあるので。

この縁起も歴史と云うより花の説明が多い!流石は花の寺です☆

ともあれ、山門をくぐり眼前はあの有名な紫陽花の参道です。もちろん咲いてないけど、これは中々の眺めだろうなぁって感じです。拝観料300円也。

しかしまずは左手に折れて、時頼公のお墓参りですわっっちらほらお参りした方とスレ違いますが、やはりそこでは一人きり…

嬉しいような少し寂しいような(苦笑)

何も持ってこなくてごめんなさいm(__)m今度は花とお線香必ず持参致します~~~、と 小さな廟所に手を合わせました。

そこから左手に折れた所が墓所と云われる宝筐印塔。彼も無念の死だったよなぁ…

蒙古襲来を予期しながらの死、息子の若さを憂いていたと思います。。。

元に戻り、参道を歩いて本堂へ。お寺と云うよりは、古い日本家屋にお邪魔している感じです。本堂前には枯山水庭園もあり

かろうじて花弁の残る紫木蓮や、見頃のオオデマリなどが色を添えて綺麗です。もし許されるなら、本堂で寝転がって庭を見ながら本が読みたいって感じ♪

でここには明月院やぐらってのがあって、そこにはゼツタイ近寄るまいっっと思っていたのですが…引き寄せられるみたいに行ってしまいました…あう。

勿論近くには行けず、開山堂の手前で合掌して左手庭園に至る道へ逃げるように…

別に何かを感じたとか、そういうんじゃありません。私わかんない人だし。ただ、前回腹切りやぐらに行ってからと云うもの

どうもやぐら自体が怖くて仕方なくなってて、写真で見る度に悪寒がするし…みだりに踏み込んではいけない所のような気がしてならないんですよね…

気を取り直してちらほら咲く花の庭園を眺めながら明月院を後にしました。込んでなかったら絶対紫陽花の頃に来たいんだけどなぁ~

ムリだろな(T_T)

![]()

明月院出る時に切符売りのおにーさん(いや、ホントにバイトくんみたいな人だったのよ)に時間を聞くと3時半との事。

こりゃマズイ…建長寺はいけないかも。どれぐらい時間がかかるかわかんないけど、宝戒寺だけは外したくなかったので建長寺は諦めなあかんかな…と思いつつ

鎌倉街道を歩いていくと丁度終業時間なのか、学生さんたちがわらわら歩いてくる。どっかに学校でもあるのか?

とりあえず反対側の歩道に邪魔にならないように移動…あの中を突っ切って反対方向へ歩いていく度胸はありません(苦笑)

ふらふらきょろきょろ、案内板を確認したりしてたら去来庵を発見っっいつかビーフシチューが食べたいものです♪

次に見えた右手に折れる道が亀ガ谷坂っっここを登っていくと岩船地蔵がそして化粧坂に至る道があるのね~~又もや萌え萌えですぅvv

|

←亀ガ谷坂 鎌倉街道から臨む 自転車だとキツそうな坂だ(笑) |

|

| 晴明石→ この紋は何だろ? 人が通ってる気配はない |

んな事を思いながら歩いていくと、門の閉ざされた神社がありました。看板には第六天がどーのこーの、と書いてあって、それって悪魔系の話じゃん?

と思ってよ~く見てみたら石碑が眼に入りました。ん?晴明って書いてない??

思わず私は苔むした階段を登って、閉ざされた門から身を乗り出すようにして石碑を確認。

「安部清明大神碑」と書いてありました。あの晴明サマが鎌倉に来てたのか?この人も全国廻ったって伝説持ってる人ですしねぇ。

頼朝が最初住んだ家は、晴明の護符によって火災に合ったことが無い家だった、なんて話もある様ですし、京から陰陽師たちも下向してるし

まぁあってもおかしくはないですなぁ。なんてワクワクするような発見なんでしょ(うっとり)

帰ってから本を見てみたら、他にも2つ晴明石があるらしくその一つは通り過ぎてる筈の所でした…線路沿いの道と大船から来た道と線路がぶつかるとこっっ

何て勿体ないっっしかし気付かない程地味~なモノなんでしょうかね(苦笑)晴明屋敷址なんて伝説もあるとか。

もひとつは、北鎌倉の八雲神社ってとこにあります♪

| 八重桜?かな、綺麗でした♪建長寺→ |

|

| そんなこんなで建長寺着。 お隣が学校…成る程、あの大量の学生服の群れはここから来たのか。 建長寺は見るからに大きな伽藍って感じ。山門が何となく見えます。 ここに来るまでにちょっと時間を掛けてしまったので(苦笑)今回は見送り。 円覚寺もそうだったけど、修復でもしてるのか作業車がやたらと居るんですね~ 参道にどんっと車が居たりして、ちょっと無粋(苦笑)仕方ないけど。 真ん前で写真だけ撮って次に目指すは巨福呂坂です。 と云っても歩くだけしか出来ないんですが(苦笑) 大船あたりから巨福呂坂に至る道… ここは最後の執権守時が最期まで戦い抜いた場所であります。 今は巨福呂坂洞門が出来、昔の面影はありません。 旧巨福呂坂も途中までは行けるんですが、既に足が痛かったんでパス(ごめん、守時) この山の奥で彼が最期まで奮戦し、鎌倉武士の矜持をかけ戦いそして切腹した… 妹登子を足利高氏に嫁がせた故の疑いを晴らす為だったのか、武士としての誇り故だったのか。 様々な想いが散り散りになりながら鶴岡八幡宮着です。 |

前回来たのでここはパス。牡丹園が源氏池の前にあるのですが拝観料を取られるんでやっぱりパス(笑)時間もない~~~

ってんで、宝戒寺へ。八幡宮前の道を東へひたすらまっすぐ行くとブチ当たります(^^)

道なりに行けば二階堂…あぁこっちも行きたい所がどっさりてんこもりなのにぃ~~~しかし足も限界(笑)時間もないので宝戒寺でまったりさせて頂きましょう♪

![]()

宝戒寺/天台宗。1335年後醍醐天皇勅願により足利尊氏が北條一門の菩提を弔う為、得宗屋敷址に建立。

そうなのよっっここは小町亭なのよ~~~(うっとり)義時以来皆が足繁く通ったハズの屋敷址なんて云ったらもうぼんのーバリバリの場所ですがな(爆)

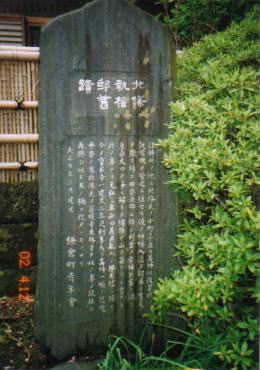

秋には萩が美しいだろう参道の途中、石碑を発見。「北條執権邸事跡」あぁもう…(以下同文)

ここは山門が無く、鉄の門なのですがその門扉には大きく三つ鱗が。ここは北條鎮魂の寺なんだと改めて思う次第です。拝観料100円也。

やっぱり誰も居ない(お寺の人は居たよ)本堂前。ぐるっと見渡すと樹木に囲まれてるかのよう。

本堂の他幾つかお堂がありましたが(縁起によると聖徳太子堂など。徳崇大権現堂なんてのがあって行かずに後悔しました(T_T)

あくせくとあちこち見る感じではなくなっていて(単に疲れてただけかもしれないけど/苦笑)本堂前で少しぼーっとしてたら

お寺の方が「中(本堂)に入って結構ですよ」と言葉を掛けて下さったので中へ。

中でお寺の方々が戒名?か何か卒塔婆みたいのに書いたり忙しそうにしてたんで、遠慮しちゃってました(苦笑)

|

←宝戒寺参道 少しの彩りを添えて鉄門を臨む 片方だけでも閉じてたら 三つ鱗がバッチリだったんですけど(T_T) |

|

| 参道脇にある執権屋敷址石碑→ 鎌倉にはあちこちにこういった 石碑が建っている |

たくさんの仏像。あれだけ居ると満員電車の様でちょっと笑える(罰当たりpartⅢ)

いちいち見てはいないけど、カッコいい♪って思ったブツはありましたよんvvやっぱり罰当たり?(苦笑)

左側の間に移動して、文机にノートが置いてあるのが眼に入りました。あ、これがそのスジでは有名な「白萩」だわっっ

ぱらぱら見てると成る程と思う書き込みもあり、少しにやにや。

やっぱここは北條のお寺…心の中ではぼんのーが吹き荒れながらも、しみじみとした感慨のようなモノに耽ってしまいました。

鎌倉初期の動乱、御家人たちの権力闘争、幕府腐敗、時代の流れを全てこの場所は見ていたんだろうなぁ…

鎌倉はカッコいいブツや綺麗な花も一杯だけど、私にとっては此処に居た、此処で生きた人たちを想う場所のようです。

丸窓から外を眺め「白萩」に眼を通しながらまったりさせて頂きました。お忙しい所ありがとうございましたm(__)m

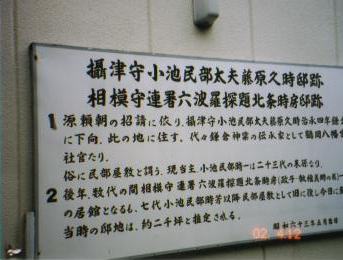

そして最後はゴロちゃん屋敷址へ。2つの看板と碑が残るだけですが駅への通り道にあるんで又寄ってきました(^^)

ここら辺りがゴロちゃん家で~なんてドリームしてたら幾らでも出来ちゃうんですよね(笑)

八幡宮まん前は守時にーちゃんが住んでたしその遠いお向かいが執権屋敷だし、この辺りは多分(初期はともかく)あちこち北條さんだらけだったのです(爆)

シアワセ(はぁと)

|

←看板と碑→があります。 相州殿の文字がうっとりです(爆) ニ千坪って想像つかないんですけど(汗) 執権屋敷は三千坪だったらしい… 警護の意味もあり家令や郎党も一緒に 住んでたからねぇ…しかし広いんだろなぁ |

|

そして又ビョーキが。本屋を見つけて入ってしまいました(苦笑)今回「私のかまくら」と云う冊子も探していたので入ってみたんですが、感動しました、私。

小さな本屋さんでしたが、歴史モノ系が強い!あれもこれも欲しい~~~~☆☆流石歴史の街ですね。

発車時間を確認してから鎌倉駅前のマクド●ルドで休憩。あぁ足が痛い~~アップルパイを食べながら、私のかまくらを読む。薄い冊子ですが

中身は地元ならではの内容。お目当ての北條武将列伝はナント時輔(笑)ゴロちゃんの号もあるんですよね~バックナンバー欲しいよぉ。

花の案内や地図も入ってて良かったです~☆

結局発車時間を確認しときながら間に合わなくて(理由はアホらしくて書けません/笑)駅員さんに原宿まで早い電車を確認して乗車。

後は車内で爆睡でした。楽しかったです(^^)

又必ず来るからね~~一週間ぐらい泊まりこんであちこち回りたいです☆

![]()

とにかく歩く街です、鎌倉は。坂が多いので自転車もどうよって感じですし

歩いてると色んな物に眼がいって楽しい♪

しかし革靴はダメですな…脚、死んでましたよ(苦笑)翌日も痛くてかなわなかったっす。

今度はスニーカーで行かねばっっ