エジプト観光地(カイロ、ルクソール、アスワン)訪問記 魁三鉄(永橋続男)

1985年12月30日 〜1986年1月9日

(1)

この年、夏に中国南西部への旅行をして以来、長期の休みを海外旅行に使うことが常となった。こうして世界見聞の一人旅が10年以上続くことになる。

エジプトへの関心は、それ以前からずっと訪れてみたいという長年の強い願望があってのことゆえ、というものではなかった。もちろん中学校以来、数学、理科や世界史などの授業で知っていた古代エジプト文明のすごさへの関心や西ドイツ大使館勤務の休暇中に訪れたという知人からの絵葉書通信の刺激などによっていつか妻と一緒に行ってみたいね、というような話をしていた国ではあったが……。

エジプト訪問へのきっかけは元はと言えば、アリゾナ大学研修の引率にあった。1983年の滞在中、アリゾナ大学でメリバというカイロ大学農業研究所から農作物の研究にきているという女性研究員と話をする機会があった。アリゾナ大学にはその気候の類似性のためかアフリカ諸国からの留学生や研究者が多くいた。彼女は日本に興味があるということもあり、私と文通をすることを望んだ。頻繁ではなかったが、年に1回か2回くらいお互いの国の様子などを手紙に書いてやり取りしていた。そんなこともあり、では次にはエジプトへ行ってみることにしよう、ということにしたのだった。

出発に先立って、エジプト国内での飛行機の手配などを頼んだら快諾してくれていたので、お礼に何かをお土産に持って行かねばと思案した。いろいろ日本的なお土産のことも考えたのだが、メリバの職業柄、私は、当時としては貴重な、製品開発の端緒についたばかりの、ある大きな可能性を持った、製品を持って行くことを思いついた。

当時、日本触媒工業(現在の株式会社 日本触媒)という化学製品メーカーが高吸水性樹脂の開発を始めているのを知っていた。そこで、砂漠の緑化に使えるかもしれないと思いついて、会社に「試供品」をいただけないかと頼んだところ、少しならばということで少量の提供を受けた。やや大きな粒子状の白濁色の軽い、品物であり、A4サイズくらいの小さな袋に詰められ、場所も大していらず、お土産としてはもってこいのものであった。それをカイロ大学の農業研究所で砂漠緑化、農業地盤改良等に利用するきっかけとなってくれれば、と思ったからである。

それからもう一つの準備として航空券の手配の件を記しておこう。エジプト周遊旅行と名打った旅行会社の企画した旅はもちろん当時も存在したが、お金が非常に高かった。1週間くらいの旅でも20万円以上もしていたかと思う。まして一人で参加するとなると一人部屋料金が追加で必要になり、ホテル代がばか高くなってしまう。なんだかんだで30万円くらいはかかってしまいそうなものであった。

私としてはなるべく一人旅で安く行きたかったので、航空会社はどこでもよかった。そして一番制約のきつい安売り航空券をあえて手当てしていた。航空券の制約についてはまた記すが、それ以前から、日本人の間では万一のことを考えた時にはアジア系の航空会社は避けたほうがよい、というようなことが言われていた。それなりに根拠のあることではあったが、そう頻繁に航空機事故が起こっているわけでもないし、JALだって墜ちるときはあるし、(御巣鷹山事故が8月にあったばかり)……と、覚悟?を決めてパーキスタン国際航空(PIA)で行くことにした。このことが「やっぱり」という事態を引き起こすのだが……、それも過ぎたお話としてはよい思い出である。その話しは後ほど……。

(2)

さて、そんなちょっとばかりの準備をしてから、いよいよエジプトに向かった。1985年年末のことであった。この年にはもう国際線旅客機のほとんどはいわゆるジャンボジェットであったが、PIAの北京、イスラマバード、カラチ行きはボーイング707というスマートな旧型機であった。ちょうどお昼12:00離陸である。

なんだかんだといわれてもそこはPIAも国際線、国の威信をかけている飛行機会社だから、機内食もごく普通。(機内食は総じてどこも同じくらいたいしておいしいものは出ないのが普通)コーヒーだって、紅茶だって、お酒だって、機内では普通に飲めた。ただ、いわゆるスチュワーデス(CA)さんの数が少なく、2,3人で、スチュワードさんが3,4人。その頃はまだ極左勢力によるハイジャックなども中東地域では懸念されており、治安上の理由からも男性CAが多かったようだ。

飛行機は北京経由であり、ここで給油のためトランジット。機は4時頃に着いていたが、給油が終わって離陸する時間になっても一向に機へ戻るよう要請するアナウンスが出ない。PIAの空港職員に尋ねてもしばらくは埒があかない。そのうち、エンジンの調子が悪いから調整が必要であり、2時間ほど離陸が遅れるということが分ってきた。まだあと6時間も乗らないといけないからと、少しでも体を伸ばしておこうとトランジットルームのソファをベッド代わりにしばらく寝ていた。北京空港の外へ出てみようかとも思ったが、なにしろ真冬の北京であるから外は氷点下だ。軽い服装でいられる空港内の方が快適だとそのまま寝て待つことにした。

2時間以上遅れて北京を飛び立ったところで、心配事が起こってきた。飛行機は1時間くらいの遅れなどしょっちゅう起こることで、またそれくらいの遅れなど飛行スピード調整によってすぐ取り戻してしまうのだが、このPIA機は果たして無事接続便に間に合うのか、という心配が出てきた。イスラマバードでもう一度トランジットすると、いよいよ乗り換えのカラチだ。はてさて、なんとか乗り継ぎ便に間に合いそうな、間に合わないような、微妙な残り時間である。

私の持っている安売りチケットは一番制約の強い、つまり払い戻し不可、ルート変更不可、飛行機会社変更不可というものである。これでつながらなければ、その先すべての航空券がパーになる。気が気ではなくなってくる。乗客には責任がないのに……、エンジン不調はそっちのせいだろ!などと心が落ち着かない。夜中の1:45発のカイロ行きにつながらなければダメだ。ああ、やっぱりPIAはダメだ!などと後悔の念も湧いてくる。どうやってつなごうかとか、どうしたよいか、などと考えているうちに、ようやくカラチに着いた。時計を見ると1:30頃なんとか間に合いそうだ。

そう思って飛行機を降りて一目散にカイロ行きのゲートへ、と思ったら、全員バゲッジをいったん受け取り、出入国手続きをとれとの指示だ。大型トランクをとり、軍人の検査官が念入りにバゲッジやバッグの中を調べる。ボディチェックも厳格だ。ああ、もうだめだ。チェックが終わり、ゲートへ行くと、既にカイロ行きは飛び立った、とのこと。万事休す。予定の飛行機に逃げられたことがハッキリすると、だんだん怒りが湧き上がってきた。確かに航空券にはいろいろ書いてある。それを承知で安売り切符を手にした。だから自分が悪い、それは確かだ。だが、乗客たちになにか落ち度があったのか?と自問してみるが、飛行機を遅らせるようなことは誰もしていない。そう思うと、だんだん、怒りからこれはぜったい交渉して、なんらかの策を打ってもらおうという気になってきた。カイロ行きを逃した乗客は私一人ではない。同じ思いでいる日本人が5,6人いることが分ってきた。みな、どうなってしまうのか?と心配している。私が空港職員に様子を英語で尋ねているのを見ていたせいか、彼らがいろいろ私のところに来てどうなってしまうのかを聞きにくる。私もこんなことは初めての経験なので分らない。しかし、他人になんとなく頼りにされたような感じがしたら、「よしここからは交渉だ。ぜったい負けないで代替手段を得るような交渉をしよう」という決意が湧き起こった。

さぁ、交渉開始である。自分たちの持っている航空券を確認したらみなNon-reroutable、Non-refundable,Non- endorsementである。しかし、そのことは一切伏せてPIA職員と交渉を始めた。こちらに遅延の責任は一切ないこと、エンジントラブルを起こした責任はPIA側にある、だから代わりの飛行機を出せ、というのが要求内容である。これを強く主張した。すると、まことに申し訳ない。おっしゃることはごもっとも、というような低姿勢での対応である。しかし、PIA職員は「私はなんとも言えない。上司ところへ行って、メッセージを伝えて返事をする」と言ってどこかへと姿を消す。そして30分、40分と時間が経って行く。痺れを切らして、別のPIAの職員を探してまた同じ説明・主張を繰り返す。こんなことを夜を徹して4,5回繰り返した。「日本大使館へ連絡したい。外交問題としてとりあげたい。PIAのカラチの最高責任者を出せ」などと言ったり、一方的に攻め立てた。もう夜が明け始めていた。

すると、みなさんをこれから空港近くのホテルへと案内するからそこで休んでくれという連絡が入った。どうやら、なんとかなりそうだ、という目処がついた。案内されたMidwayホテルで休みながらまた交渉である。電話ではうまく伝わらないという懸念もあったので、面倒だがシャトルバスで空港オフィスまで行き来して代替便の交渉をする。当初の予定していた一日遅れの同じ便(今夜)便にしてくれというが、そういう便はフライトスケジュールにはないから不可能だと言う。では、臨時便を出すか、別の飛行機会社のカイロ行きの便に振り替えてくれ、というがこれもダメ。(本来、Noで当然なのだ)結局、最後に落ち着いたのは、迂回になるが、ルート変更することでカイロまでつなげる、という交渉となり、結果はそこに落ち着いたのであった。それは、PIAでヨルダン国アンマン経由でそこからエジプト航空でカイロへという交渉ルートであった。一段落した後のホッとした自分を撮ったアルバム写真に写っている時計の時刻を見ると7時45分になっている。真夜中から結局徹夜交渉で、ホテル滞在とルート変更によるカイロ行きをなんとか纏め上げたのだった。

(3)

カラチへはそんなことで予定外の宿泊トランジットをすることになった。PIAはいい加減だから危ない、と言われていたことが逆に、欧米系航空会社なら唾もかけられず、拒絶されたであろう、こちらの要求を容れてもらえたのだった。

カラチの町では時間は短かったが、街のほんの一部を垣間見ることができた。イスラムの国だから人々の服装はほとんど同じ。埃と垢で薄汚れた白いゆったりとした上着とだぶだぶのズボン姿である。町の中で日本人であると分ると「イナキ、グレート」と繰り返し叫ばれた。最初はなんのことか分らなかったが、プロレスラーのアントニオ猪木選手のことだと分った。日本人と言えば、カラチの大衆は「イナキ」なのである。すごい人気であった。

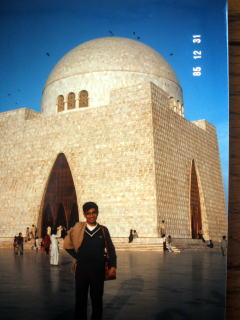

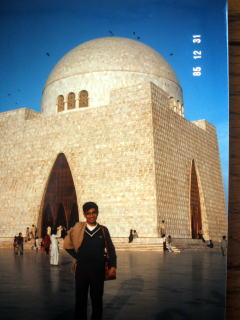

カラチの街の中には子供の頃TVでよく宣伝されていたダイハツ・ミゼットやトヨタのミニバスのような自動車に満艦装飾を施した乗り合い自動車が溢れていた。徹夜していたが、街角の屋台でお菓子を買って食べたり、パーキスタン建国の父ジンナー廟を訪れたり、偶然結婚式に出くわしたり、アラビア湾に沈み行く1985年最後の太陽を見たりと予定外の異国訪問に興奮して思わざる遅延が原因となった滞在を楽しんだ。この滞在は一種の政府公認の?密入・出国であった。

1986年早朝5:45離陸のアンマン、アテネ経由ローマ行きに乗り、目指すエジプトへ向かった。ヨルダンの首都アンマンまでは眼下には砂漠の光景が広がっていた。砂漠なのだが、岩盤状の部分と帯状の白砂の部分がさまざまな模様を描く砂漠である。恐らくベドウィンなどの部族はこうした厳しい自然の中に移動しながら生活しているのだろうと想像した。

アンマンでは大変な出迎えを受けた。なんと飛行機の扉を開けると空港ゲートにずらり自動小銃を構えた文字通り鷹の目のような鋭い目つきの兵士たちに銃口を突きつけられてのお出迎えを受けたのだ。合図とともにすぐに機械の様に無感情に引き金を引ける兵士たちが出迎えたのである。予想もしていないことであったので、ぎょっとした。兵隊たちは50人くらいはいたようである。

次のエジプト航空の飛行機へ乗り移る滑走路まで彼らは我々を取り巻くようにしてついてきた。エイジプト機に乗り込んだ後CAに聞いた話では、−どこまで事実であるかは不明だが−、アンマンで日本赤軍と合流する予定の幹部が来たということで兵士たちが警戒態勢に入っていたのだ、と言っていた。一体誰のことを日本赤軍幹部と見ていたのだろう?カラチ空港で交渉した人? まさかねぇ。

アンマンからはしばらく砂漠の上を飛んだ後、紅海上を飛ぶ。サウディ・アラビア、シナイ半島上空を経てカイロに入る。海はマリンブルーそのもので空のように透明に見える。空から見るサウディ側とエジプト側は指呼の間だ。

カイロ空港到着は1986年1月1日お昼過ぎ。ようやく目指すエジプトだ。来訪以前にメリバを通して予約を入れておいたクレオパトラ(ホテル)には一日遅れて着いた。ホテルまで10エジプトポンド。路上は砂だらけ、無秩序に行き交う自動車だらけ。そして人だらけ。ものすごい雑踏だ。白いゲートルまきの交通警官がいるが、彼らの交通整理の指示などほとんど無視して人々は走る車の間を走り抜けて行く。日本人には怖くてとてもそんな芸当はできない。ホテルはカイロの中心にあり、エジプト博物館にもすぐに行ける便利な場所にあった。ホテルに限らず建物はみな茶色であり、それは茶色を塗ってあったのか、砂ぼこりの堆積によるのか分らなかったが、みな茶色なのである。ホテルではヒルトンホテルだけが白い壁の建物となっていた。20世紀初頭までに建てられたビルは立派な大理石などで組まれていたが、博物館にしろ、公共建築にしろみな茶色が基本色である。

(4)

エジプト、カイロの初日は街の中をゆっくりと散策した。とにかく砂ぼこりがひどい。マスクを常用していないと肺炎になってしまうような気がする。雑踏の中を車と人がもつれ合いながら喧騒を楽しむかのように交錯している町であった。カラチでの徹夜もあったのでゆっくりとこの日は休んだ。それにしてもカイロには日本のお正月気分というものはほとんど感じられなかった。イスラム文化圏では正月1日という日はあまり祝い事としての日とは位置づけられていないのかもしれない。

2日、いよいよカイロ市内の見物に動き出した。この日はカイロ大学でメリバと待ち合わせて、再開した。この日彼女の案内で、カイロ大学構内とギザのピラミッドや市内観光に出かけることにした。

カイロ大学はエジプトのエリート養成大学である。キャンパスにはアラブ系の顔立ちの典型である髭を生やした男子学生に混ざって頭から首にかけてショールのようなものを巻き、だぶだぶのズボン(モンペみたいなパンツ)をはいた女性たちもかなりの数いる。メリバによれば、エジプトの女性たちの間で一番人気のある学部は農学部だそうだ。古代文明期は最先端にあった国家が紀元後はほとんどなにもなく、西洋列強の帝国主義に侵略されるままであった国だから近代国家を支えているのは英独仏植民地文化だった。。キャンパス内には洋装(スカートにブラウス)の女性も少しいる。エジプト人は女性は色が白い人が多いが、男は皆浅黒い。白人はいない。メリバはコプト教徒(エジプトのキリスト教徒)で少数派であるということだ。国家としてはイスラム教徒が圧倒的に多く、キリスト教徒は少数派で、時代によっては弾圧を受けてきたらしい。西洋的な近代化を受け入れ推進する立場にメリバは立っているということだった。

メリバの案内で最初に連れて行ってもらったのはギザのピラミッドだった。エジプト観光といえば真っ先に訪れる場所である。市民バスに乗ってギザまで行ったが、途中で白いガラベイヤと呼ばれる衣装の中学生くらいの子供たちがバスに飛び乗り、飛び降りて行くのには驚かされた。危ないことこの上ない。バスはきちんと止まってから乗客を乗り降りさせるなどということをしないのだ。バスも歌に出てくるような「おんぼろバス」だ。

ギザのピラミドにはたくさんの人々が溢れんばかりに来ているのかと思ったが、意外にもそんなに多くの観光客は着ていない。9:00頃と朝早かったためらしい。カイロ郊外に出ると本当に砂漠だ。砂だけの砂漠だ。アリゾナのそれとはまったく違う。それでもバスや自動車用の道路はきちんと舗装されており、道幅も広い。白黒の縞模様の道路標識が道路の路肩を作っている。バスを降りてから正面にスフィンクスが見え始めた。思ったよりも小粒な像だ。小さいとは行っても高さは10mくらいはある。獅子が伏せの姿勢をとっているのがわかるのは正面から見たときだけだ。横から見ると風化のためもあってか形が崩れてしまっており、海岸の風化作用による造形岩のような感じだ。横縞模様が何層にも積まれているのが良く分る。周りの柵等も鉄条網が寸断されてしまっており、管理がかなり杜撰な感じだ。

ピラミッドは目立つのはクフ王のものとメンカフラー王のものだ。少し遠くにも一つ見える。緩やかな斜面を登ってゆくとだんだんピラミッドの肌が見えてくる。500mも離れたところから見るピラミッドはきれいな4角錐だが、近づくにつれ、堆積されている岩がごつごつしているのが見えてくる。ものすごい量の長方形の岩が無数に詰まれてできていることが良く分る。まるで鰐の肌のようだ。しばらく周辺を歩いていると、駱駝使いが駱駝を曳きながら、乗って周遊散歩をしないかと誘ってくる。私は言葉がわからないが、メリバが通訳しながらリーゾナブルな値段になったところでOKして、乗ってみた。駱駝というのはなかなか我の強い動物で、駱駝使いに鞭で脅かされないと言うことを聞かない。すねたように首を大地につけたまま寝そべって動こうとしなかったりする。どうも脚を折りたたんで立ったり、座ったりするのが辛いらしいのだ。いったん立ってしまえばずっと立っている。人を乗せるときには脚を折らないと人間が背中に跨れないので、人間(観光客)が嫌いらしい。背中に乗ってからもしきりに首を振ったりして、できるものなら振り落としたいという感じである。駱駝使いは心得たもので、写真をとるのにふさわしい位置に来るとカメラを私の手から受け取って撮影してくれる。ピラミッドのある位置からはなだらかな斜面の遥か遠くにカイロの街並みが見える。やはり建物はほとんど茶色だということが良くわかる。白い建物がいくつかあるがすぐにわかる。

古代においてはギザは死者の世界であり、カイロ市内が生きる者の世界であり、両者は分離されていたのだろうということがわかる。砂漠は細かい砂とともに瓦礫のようなごつごつした岩の破片からもなっている。これでは大風が吹けば地形が変わるというのも無理はない。しばらく砂漠の中を駱駝に乗って周遊した後はいよいよピラミッドの中と岩肌の見学だ。ピラミッドは登ろうと思えば登れなくはないが、一応登ることは禁止という標識が立てられている。それでも不謹慎なものがいて監視の目を潜って登ったりするものもいるらしい。内部見学の通路は現在は、盗掘者が使ったところが観光客用の入り口として使われており、正式の入り口はその左斜め上に石の形が違って置かれており、すぐにわかる。中へは腰を曲げながら中腰で歩いて行く。しばらく歩くと十分な高さと広さのある通路へ出て石棺のあるところまで歩くことになる。閉口したのは、その悪臭だ。人の体臭と汗とが混じり、饐えたような、息苦しさを覚えるなんとも不快な臭いが中に充満している。しかも湿気があり、湿度が高く、むんむんしている。考えてみれば無理もない。世界中からの観光客が何十年にもわたって狭い通路の中をほとんど毎日のように出入りしているのだから臭いが溜まるのも無理はない。一度中の空気と外の空気をコンプレッサーでも使って入れ替えたらなどと思ったものだ。

ピラミッドは専門的に見れば、これはまたたいそうな内容を知ることが出来るのだろうが、一般観光客にとってはガイドブック程度の知識で十分だ。そのことはエジプト博物館に於いても同様であった。館内の撮影はできないので、ガイドブックの説明に従いめぼしい展示品を見ることになる。博物館の中はその後訪れるルクソールでも見ることになるものだからとあまり熱心には見なかった。エジプト博物館ではメリバの兄のマイケルと待ち合わせて、3人で博物館内を見学した。一通り展示品を見終わると、メリバはエジプト博物館よりもおもしろいところがあると、次にパピルス研究所へと私を案内してくれた。

パピルス研究所はナイル河のほとりにある。そこでは古代のパピルスの製法を再現し、本物のパピルス用紙を売り、またパピルス画を販売している。ただし、私の目からするとそれらはお土産店のものと変わらない。確かに製法が古式にのっとってはいるが、出来上がったものはそれほどの差はない。ただパピルス葦で出来ているパピルス用紙が確実に使われている点が、まがい物とは異なるというわけである。まがい物はバナナの皮などを加工して作るのだということであった。

その後、カイロのイスラム地区にあるモスクなどを見学に行った。モスクの中のある通路には群集が無数に座り込んでおり、我々が内部を抜けてミナレットへと上がろうとして歩いていると、なにか威嚇するような激しい口調で言われた。何を言っているのかわからなかったが、敬虔な祈りの邪魔をするな、ということであったらしい。イスラムの人々はとにかく地べたへ座り込んだり、寝転がったりすることなどなんとも思わない人々であり、イスラム的な生活観と西洋的な生活スタイルはまったく噛みあわない感じがした。衛生観念などはないといってよい状態なのだ。モスクは土ぼこりを被ったまま何百年と埃を堆積させたままのようで、ミナレットへあがって行くときにも土ぼこりが舞い上がり、足跡がくっきりと残るのである。磨り減り、崩れかかった石の階段を何十段とも上がって行き、着いた先からはほとんどスラム街の様相のカイロの町が見えた。この地区にある建物という建物の屋上はほとんどが壊れてしまっており、崩れかかっている。ただ泥を乾かして積んだような家や壁である。建物は四角い原型を保っているものは少なく、皆角が崩れかかっている。そして密集している。要するに一番堅牢で立派な建物がモスクなのだ。すべてはモスクのためにある、というそんな世界である。イスラムの町というのは……。

その後、カイロのイスラム地区にあるモスクなどを見学に行った。モスクの中のある通路には群集が無数に座り込んでおり、我々が内部を抜けてミナレットへと上がろうとして歩いていると、なにか威嚇するような激しい口調で言われた。何を言っているのかわからなかったが、敬虔な祈りの邪魔をするな、ということであったらしい。イスラムの人々はとにかく地べたへ座り込んだり、寝転がったりすることなどなんとも思わない人々であり、イスラム的な生活観と西洋的な生活スタイルはまったく噛みあわない感じがした。衛生観念などはないといってよい状態なのだ。モスクは土ぼこりを被ったまま何百年と埃を堆積させたままのようで、ミナレットへあがって行くときにも土ぼこりが舞い上がり、足跡がくっきりと残るのである。磨り減り、崩れかかった石の階段を何十段とも上がって行き、着いた先からはほとんどスラム街の様相のカイロの町が見えた。この地区にある建物という建物の屋上はほとんどが壊れてしまっており、崩れかかっている。ただ泥を乾かして積んだような家や壁である。建物は四角い原型を保っているものは少なく、皆角が崩れかかっている。そして密集している。要するに一番堅牢で立派な建物がモスクなのだ。すべてはモスクのためにある、というそんな世界である。イスラムの町というのは……。

その日、メリバらと翌日彼女の家でホームパーティをするからという招待をもらった後、私は彼らと別れてホテルへ戻り、一人で街の中を歩いてみた。夕方も6時頃にはカイロの町はもう真っ暗であった。イスラム地区では街角のただ空き部屋であるような店に老人たちが屯して何かを口に入れながら、賑やかにおしゃべりをしていたりする。お店として独立した建物になっているというよりは長屋の間仕切りのような空間にガラス戸もなく、ただごつごつしたテーブルと椅子が並べられており、そこでジュースとか焼き菓子の類を食べながらわいわいがやがややっている。テレビなどがところどころで放映されているが、白黒映像のテレビである。スークと呼ばれる市場にはたくさんの人々がうごめいている。金銀細工や銅製品がライトにキラキラ光っているが、たいしたものはない。屋台のような店には日常雑貨品、衣装などが吊るされたり、並べられている。生活必需品の売買空間だ。

西洋からの現代的な電気製品や工業製品はほとんどないのがスークだった。

カイロでは賑やかなタハリール広場に日本のAKAIとCASIOのネオンサインがあったが、NATIONALとかTOSHIBAというのはなかった。

1月3日古代エジプト人の英活を再現しているエジプト村へ行った。そこではパピルス葦で作った船やエジプトの神々の像、そして古代の農作業や土器制作、さらにはヒエログリフや横向きの人物や生き物像の絵画製作などが実演されながら観光客に見せている場所であった。

<現実のエジプトの民衆の河での洗濯> <古代エジプト人の生活の再現 古代エジプト村>

その日の夕方、メリバが自宅でのパーティに招待してくれた。そこで彼女の家族の皆さんと一緒に食事をしながら懇談した。エイジプトの家族は結婚した若い世代はそれぞれ独立した家に住んでいるが、多くの場合は家族が一つの家の中に一緒にいるようだ。ホームパーティの行われた部屋に兄弟たちやそのフィアンセなどが集まりほぼ同じ世代の若者たちとの話にひたったが、途中でなんども親戚と称する人々があちこちの部屋から出てくるという感じで、Familyという概念でどこまでを示しているのかが判らず、と惑った。メリバは日本に興味があるからとしきりに日本のことを尋ねた。兄弟たちは工学を専攻して、今はカイロの建築会社に技師として勤務しているということであった。メリバは私には将来日本に行って、エジプトへの観光誘致をしてみたい、といっていたが、私は折角農業研究をしているのだから、それを生かしたほうが良いと思うと率直に意見を言った。兄のマイケルも私の意見には賛成していた。そしたらメリバは少し不機嫌になった。彼女とはエジプトから帰った後しばらくして文通もしなくなった。一般的な日本の状況を記した手紙などに興味がなかったのかもしれない。お土産としてもっていった試供品の「高吸水性樹脂」が砂漠の緑化にヒントとなり、その先駆けてきな役目を果たしていたならこれに勝る喜びはない。

(5)

1月4日からはカイロを離れ、ルクソールへと向かった。不思議なことにこの旅では日本人の団体客にほとんど遭遇しなかった。恐らく時間が行く先々で日本人の旅行社の企画した日程とずれていたのだろう。

ルクソールへはエジプト航空で飛んだ。機内にはドイツからの団体観光客が多かった。カイロからルクソールへ飛ぶ間、機窓からはナイル河と砂漠しか見えないといっても過言ではない。ナイル河の両側に沿って緑色の農作物か木々が帯状に平行に伸びているのがはっきりとわかる。水分のあるところには農作物にせよ樹木にせよ、生えることができるが、水の行き渡らないところからは砂漠のままである。

ルクソールへはエジプト航空で飛んだ。機内にはドイツからの団体観光客が多かった。カイロからルクソールへ飛ぶ間、機窓からはナイル河と砂漠しか見えないといっても過言ではない。ナイル河の両側に沿って緑色の農作物か木々が帯状に平行に伸びているのがはっきりとわかる。水分のあるところには農作物にせよ樹木にせよ、生えることができるが、水の行き渡らないところからは砂漠のままである。

1時間も飛んだだろうか、ルクソールである。昔はテーベと呼ばれた古代エジプト王朝の栄えた町である。この地はナイル河をはさんで東側は生きている人々の町、西側は死者の町としてつくられていた。

予約しておいたホテルSAVOYでのチェックインを済ませた後、さっそくナイル河畔を歩いてみた。ナイル河をはさんだ向こう岸遠くに薄く小高い丘陵が横に延びている。岸辺の堤防には潅木や黄色の小粒の花が咲き乱れている。堤防伝いの遊歩道が踏み固められており、ところどころで直下の川面脇の小道に降りられる。2,3mの高さの堤防から川面まで降りてみる。ナイル河はせせらぐ音も立てずに池のように静かである。ところが、良く眼を凝らして水中を見つめていると細かい藻や水草の類が勢い良く流れて行くのがわかる。秒速5mくらいのスピードだ。速い流れだ。ベルトコンベヤーで水全体が運ばれているような動きだ。音がないだけに、ふと油断して落ちでもしたら大変なことになる、そう思うと体がすくみはじめた。体の動きが硬くなってきたような気がしたので、心を落ち着かせながら降りてきた路をまた堤防の上まで上った。堤防の上から見る限りはナイル河に流れは見えないのだ。

堤防に沿って歩いていると何箇所かに対岸との間を往復するフェリーボートの発着場があり、エジプト人たちが屯している。船は船底の浅い2階建ての簡素な造りのフェリーでる。自動車などは積めない。結構な大きさの船だ。長さ50m、幅5mくらいの船だ。そこにほぼ満員の人が乗っている。ほとんど男ばかりだ。みんな浅黒い顔に髭を生やしている。中にはジーパンに開襟シャツという姿の若者たちもいるがほとんどはあのだぶだぶのアラブ服だ。この日は、しかし、このフェリーには乗らなかった。対岸へ行くのは明日だ。今日は、生きる者の町の見学だ。

ルクソールのナイル河東岸部はかつての王国の栄えた街であり、ルクソール神殿が観光の中心をなしている。いったんホテルに戻ってから、神殿まで歩いて行った。ルクソール神殿はオベリスクや城門、城壁などがかなりの程度原型のまま残っている。開花式のパピルス柱やさまざまな絵文字(ヒエログリフ)を刻んだ列柱などがそのまま手に触る姿で見られる。古代エジプト王の象徴である面を被った王の姿像が巨大な石像として眼の前に迫る。雨がないので石柱なども3、4千年位の時の流れに耐えて残っているのだろう。神殿を支える柱の高さや太さなどはほんとうに古代エジプト人の能力の高さを感じさせるものだ。ヨーロッパもまだ存在しない、日本などは何も文化的なものがない時代から、幾何学や天文学や建築学、土木工学などを身につけていたこの文明はすごいものだ。それが古代ローマ帝国とならんで滅亡・衰退してしまったのはなぜなのだろうと思った。

観光客は英米独仏人がほとんどだ。やはり、ヨーロッパ人にとってもエジプトは文明の発祥地として、また西洋文化の一つのルーツであり、東方世界への憧憬もあり、訪れてみたい神秘の国なのだろう。

ルクソール神殿を見たあとはアメン神殿まで歩いてみた。真冬とはいえ、ルクソールの日中はかなりの暑さになる。強い陽光を背負いながら、なにもないルクソールの田舎の町をてくてくと汗を流しながら歩いた。道路はアスファルト舗装が幹線路としてあり、中央分離帯があり、片側2車線分くらいの広さがある。しかし、自動車はそんなに多くなく、路の半分は歩道のようにして使われていた。道路の脇の畑には小麦のような作物が緑色に地面を塗っていた。途中にある村には長方形の汚れた白壁の家が5,6軒集落をなしていた。崩れた壁などはそのまま何十年と補修の跡もなくそのままにされていたような感じであった。家の周りには椰子の木が囲むように立っていた。貧しい農村の姿である。痩せた犬が舌をたらしながらとぼとぼ歩いていたが、その姿は村そのものを象徴していた。一時間ほど歩くとアメン神殿の裏側入り口に到着した。柱石が地上から50cmくらいの高さですべて切りとられている。柱の切り口も崩れてしまっている。アメン神殿の入り口になる壁の門は干し煉瓦が積み上げられてできた台形の形をしている。城壁には4つの銃眼のような窓がついている。第一塔門を潜り抜けると中庭に出る。パネジェムの巨像や列柱がある。柱石群の間を歩いて行くといろいろなヒエログリフを刻んだ石柱が見られる。それらを解読しながら歩けば楽しいのだろうが、観光客にはだれもそのような教養も時間も持ち合わせていないようだ。ただ、足の向くままに見て歩く。神殿の構造などは後からガイドブックを読めばわかるだろう、ということで生者の町跡の見学は終えた。

翌日1月5日はナイル河をフェリーで渡って死者の町と呼ばれる西側の王の墳墓群を訪れた。そこは死者を祭った聖なる地であったのだ。古代においては。

対岸へ渡り、タクシーへ乗った。タクシーといっても日本のオンボロ中古車、これを若いベドウィン風のアンちゃんがアクセル全開でぶっとばすのだ。ほとんど自動車はないが、時々対向車もぶっ飛ばして、お互いにハンドルを反対側に切り、避けるようにして走り抜けて行くから、衝突したらと思うとすごく怖い神風運転だ。アンちゃんはそんなことはおかまいなく、黙々と車を飛ばして行く。途中で、大地の中に1対の坐像を見つけたので、STOPを命じ、見学だ。台座の高さだけでも2mはある巨大な坐像だ。王の坐像であることは想像がつくが、顔の部分がほとんど原型を留めておらず、像としての良さは味わえない。これらはメムノンの巨像と呼ばれるものである。

王家の谷へ向かう途中、ところどころにガラスなど張られていない窓穴だけある四角い家の集落が眼に入ってくる。これらは王家の墓の盗掘人であり、文化財管理がきちんとなされていないその昔には埋葬品を盗掘して生活していた泥棒を先祖にする人たちの村である。彼らはヨーロッパからの調査隊による発掘調査を機会に案内人としての地位を得たということだ。

やがて、王家の谷の入り口に着いた。王家の谷は赤茶けたごつごつした岩山の中にある。まさに草木一本ない岩山である。太陽の光を受けて薄茶色に光っている部分と岩陰の濃い黒い陰が強いコントラストを至るとことに作っている。墳墓中は撮影が禁止されているので、絵は撮れない。王妃の墳墓の中はカラフルな美しい壁画に覆われていた。デル・エル・メディーナ神殿へ向かう途中、丘陵上の岩山を登って行くとところどころに集落があるが。これらは墳墓を造った労働者たちの集落であるという。ここに住み込まされて強制労働を受けていたらしい。

王家の谷はすべてが茶色だ。なにもかもが岩山と同じ色なのだ。

デル・エル・メディーナの神殿跡は今では基礎土台の部分しか跡は残っていない。この日はNTVの撮影グループが来ており、カメラを回していた。

それからラムセス2世の神殿へ行き、積み重ねられた壁にヒッタイト人との戦争の様子を彫った壁画を見た。ラムセウムの倉庫などには管理人もおらず貴重な古代遺跡がそのままさらされたままであった。

デルエル・バハリ神殿は垂直の壁をなす岩山の直下にあり、階段状の3階立ての建物は巨大で、当時の権勢を偲ばせるものである。神殿の中にはホルス神(天空の神)やアヌビス神(山犬神)などの墓守り番人像のほかに当時の奴隷労働の絵柄などがヒエログリフと共に描かれていた。

このデル・エル・バハリには王家の谷から峠を越えても歩いてこられるのだが、一応おかかえ運転手?のハイヤーがあるので、王家の谷まではそれに乗ってまた行った。

死者の谷のメインはやはりこの王家の谷にあるツタンカーメンの墓だ。ツタンカーメン王墓に限らず、この地域の墓の内部の撮影は禁じられている。したがってわれわれは自分の目で見た事を確認するのはガイドブックに写っている写真でしか確認できない。ツタンカーメンはやはり人気があり、たくさんの観光客が行列をなして見る順番を忍耐強く待っている。確かにあのクリアーな輪郭で描かれた黒目と白目やマスクの中のトルコ石ブルーそして黄金色のマスクは魅力に溢れるものだ。ただ、恐らくは誰もがそう願うように静かにゆっくりとそのマスク像ミイラと対面したいというのがかなわぬ本音なのだ。

そのほかにも墳墓内部にはたくさん部屋があり、そこにはヒエログリフと横向きの人々や動物、昆虫、鳥、植物などが描かれた壁画だらけなのであった。

部屋内は真っ暗か見学場所だけライトが照らされているのが一般的だが、人気のないところ(不人気な部屋)では監視人に頼むと写真を撮らせてくれるらしい。そのかわり、賄賂をしつこく請求されるらしい。私は番人以外誰もいないとき、アメンヘテプ2世の石棺のところで番人に撮影してよいか?尋ねたらそっと撮っていいよ、と言われたので一枚撮ってみた。そのあと、バクシーシと小声で言われたが、NOと強く言ったら、それ以上言われなかった。

通路はほとんど真っ暗であるが、もし、懐中電灯のようなものをもって歩いてよいという事であればきっと壁に沿って描かれたきれいな古代エジプト壁画を堪能することができるのだろう。しかし、恐らく、作品保護策としてそうした見学方法は今後も採られないだろう。退色などの影響のない光が開発されれば、もっと楽しめるだろう。そういう文化財は世界中にたくさんあるから。

<写真アルバムの一部> <王家の谷を峠道から鳥瞰した写真>

墳墓室内以外にはほとんど見る所のない王家の谷であるが、私はデルエル・バハリ神殿へと通じる峠路を散策することにした。たいした高さはないのだが、日差しの強い炎天下の登りであるから結構汗もかいたし、ところどころ砂礫が崩れるので足元を滑らせたり、スリリングな思いをした。岩場で足を滑らせたとき、それをヒントにしつつこの王家の谷を舞台にした「夢幻のアイーダ」という戯作をのちに創って書いてみたわけだ。

(8)

ルクソールの主だった観光地を訪れた翌日1月6日、ルクソール空港からアスワンへ向けて出発した。このときルクソール空港の待合室で一組の私より少し若いカップルがなぜか親しげに私に声をかけてきた。「一人で旅する日本人旅行客に興味を持った」ということであった。育ちのよさそうな顔立ちの男とその愛妻はアルゼンチン人であり、今はイタリア、ローマに在住しているリカルドとロザーナであると二人は自分たちを紹介した。以前からの友達のようにすぐに仲良しになった。以後、アスワン市内で一緒に旅して、あげくには翌々年彼らの住むアルゼンチン・ブエノスアイレスを訪れることになる出会いであった。

さて、アスワンまではミスル(エジプト航空)で約1時間のフライトである。アスワンに近づくと窓の下にはナセル湖という人造湖が見えてくる。ナイル河の水量調節のために造った世界的に有名な湖だ。これにより定期的に氾濫を繰り返したナイル河を豊かな農作物生産地へと生まれ変わらす地盤にしたわけだ。その代わりに、その地にあった古代王朝の神殿が湖に水没することになってしまうということで、それを避けるべく、UNESCOによる国際的な保護活動により神殿をまるごと移設したというのが、目的地のアブシンベル神殿だ。

アスワン空港からはさらにアブシンデルまで小型機に乗ってさらに1時間くらい飛ぶ。飛行機はほとんどナセル湖の上を飛んで行く。

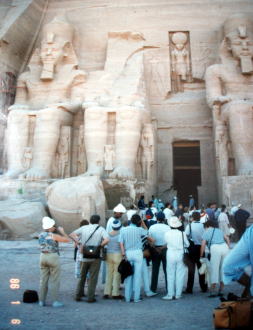

空港からそのまま神殿までツアーバスに乗り現地を訪れた。バスに乗る観光客はみなヨーロッパからの人々で日本人は私一人だ。とことん日本人観光客のツアーとはスケジュールがあわないようだ。

エジプト人は古代文明の様相からみても大変知的な人々であると思うが、現代エジプト人もなかなか才能豊かだ。その一つは語学能力だ。生活のためとはいえ、現地でのガイドは英独仏を(もちろん自国語も)自在に使いこなす。観光客がドイツ人グループであれば、ドイツ語で、アメリカ人であれば英語へとすぐに切り替えて説明をする。彼らからの質問にも即時に彼らの言語にあわせて返答する。たいした能力者だ。全部が全部そういうわけでもないのだろうが、この観光産業で国家財政がかなり潤っているということで、主要産業の担い手たる観光ガイドなどのエリートを高待遇で雇っているようだ。観光と農業生産でなんとか国家を支えているのがエジプト経済の現実なのだ。日本も世界的な観光地にアピールするためには中国語と英語そして朝鮮語(韓国語)は最低話せるガイドさんを大量に用意しなければならないだろう。そしてもっと彼らの言語で紹介することだ。因みにエジプトでは主要観光地にはだいたい英独仏そしてアラブ語の標識や説明が並存して立てられている。

さて、アブシンベル神殿の姿はガイドブックやテレビなどで何度か見てきているからその姿はだいたい想像できていた。特にラムセス2世と妃の二人の坐像は有名だ。実物は高さが20mくらいある。そして台形の小山の斜面にくりぬかれた姿で並んでいる。これを遠くから見ているとガイドブックやその手の図鑑などにある絵柄と変らないものだ。ところが入り口に近づくにつれこの坐像に縦横の切れ目の線(隙間)が入っているのが眼に入ってくる。やはり、移設は原像を切り刻みながら、それらを運び、再構築したのだ。

神殿の内部は写真撮影禁止である。私はそのことは表示をみて知っていたが、実は無意識のうちにシャッターを押してしまっていたところがある。カディッシュの戦いを描いたレリーフ壁画だ。ヒッタイト人に勝利したことを誇らしげに描いた図柄に感動して思わずシャッターを押してしまった。その部屋の番人には叱責された。当然だ。撮ろうという意識もなく自然と構えて撮ってしまい、その後禁じられているのは分っていたのだが……という行動だった。そういうことってあるんだなぁ。魔が差すっていうのはこういうことかな?それ以後はもちろん自制したので、神殿内部の写真はない。

神殿には大神殿と小神殿があった。大神殿にラムセス2世夫妻、そして小神殿にも6人の王の一族の立像が彫られている。

このアブシンベル・ツアーでは同じツアーグループでベリンダとニコラス夫妻と良く話をした。彼らはヴェネゼェラから来たということであった。ベリンダはエリザベス・テーラーのような美貌の持ち主で、その割にお高いところがなくて結構気さくに親しく向こうから話しかけてくれた。だいたいそうなっているんだよなぁ、いつも、他人に見せびらかしたくなるような美貌の主とか素敵だなと思う女性と仲良しになるときには、同伴者付きなのだ、という感じ。

神殿の裏側にはナセル湖が水をたたえており、そこには鰐も生息しているということであった。アスワン・ハイダムによって堰き止められた水はその雨量によって湖の形を変えているらしい。

冬のため、アフリカでも日没の時間は早く、帰りの飛行機に乗る頃がちょうど日没と重なり、砂漠に沈み行く太陽がとても大きく見えた。

アスワンのホテルに入ってからは町に出かけてみた。商店はみな土間に商品を並べているつくりだ。大きな網かごの中に商品を袋詰めにしたり、同じ種類緒の果物を入れている。若者たちがその土間に座り込んで酒盛りならぬ、薄く平たいカゴの中に盛り合わせた野菜を手でむしりとりながらおしゃべりパーティをしている。食べているものはけして高価なものではないがみんな元気がよい。いきいきしている。たまに土間に椅子が並べられている喫茶店のような感じのところでは、男たちが消防ホースの先端部のような筒状の金属を立て延ばした先の口先でクラリネットでも吹くように水タバコを吸っている。

全体、エジプトではレストランにウエイトレスはおらず、ターバン姿の男性ウエイターが給仕作業のすべてを行っている。このアスワンでは、ヌビア人という肌の色がほとんど真っ黒な、頭に白いターバンを巻いた男たちが給仕をしている。イスラム世界ではレストランといえども女性がサービスをするなどということはないのだ。

不思議と貧しい国の民衆は食べているものも身なりもまさに貧相なのだが、元気が良く生き生きしている。人間の原型というか、健康なエネルギーに充ちている。あまりの極貧の世界はまた生気の薄れた世界なのだが、貧しいながらも商いをしている空間にいる人々はみな元気なのだ。こどもにもこどもの元気がある。大人の機嫌を伺って活きているというようなところのない素朴なたくましさにみちていることが多い。不思議なものである。

エジプトの都市はみな例外なくナイル河畔にある。アスワンもしかり。翌日、ロザーナ、リカルド夫妻とアスワン市内見学に出かけた。古代王朝もナイル河畔にほとんどあるから、今でも観光には船が利用できる。それもカイロからナイル河クルーズと称する船室をホテルにしながらこのアスワンまで主な観光地を遡りながら来てまたカイロへと戻るお金持ち用の周遊船もある。時間をかけながらゆっくりとクルージングを楽しみながら主な観光地を巡る贅沢な旅である。

しかし、今日ではほとんどの観光客は飛行機で訪れ、最低の滞在日で見るものを観て帰る。特にグループツアーはスケジュールが効率良く組まれているからなかなか自由に身動きできない。そこへ行くと一人旅はフレキシブルだ。それにロザーナ、リカルドやベリンダ、ニコラス各夫妻などとの出会いもある。

7日はここアスワンをアルゼンチン人夫婦と一緒に過ごすことになった。

まず訪れたのはアスワン・ハイダムである。エジプトは標高差があまりないが、このスーダン国境のあたりはカイロに比べて高地にある。ここに貯めた雨水を貯水量のコントロールをしながら流すのがアスワン・ハイダムである。ダムはナセル大統領時代、エジプト人自身の力で築かれた。長さは3,6kmの幅を持ち高さは約100メートルの石を積んでできたダムである。ダムには発電所が併設されており、膨大な電力供給を行っている。エジプト近代化の原動力となっている。日本人にはダムはそんなに珍しいものではないが、外国では結構珍しいらしい。

ダムを見学してからは3人でフィラエ島へ行くことにした。ナイル河を小型の専用ボートに乗ってクルージングしながら行くちょっと豪勢な旅である。フィラエ島にはイシッス神殿があり、そこにはこれまでに観てきたのと同様いろいろな様式の石柱が残っている。神殿壁には横向き姿の守り人や女官たちの姿が彫られている。案内書に拠れば古代ローマ帝国のアントニウス帝の御世にはこのアスワンもその支配下にあったらしい。そうした跡が彫られたローマ字によって示されている。

神殿の中にはヌビア人が針金を5本ほど弦として張った簡単な楽器を持って、歌っている。私がヤバーニ(日本人)であると言ったら、なにか日本の歌を教えて欲しいというので「さくら、さくら、弥生の空は……」と歌ってあげたら、それにあわせて弦を爪弾き始めた。まぁ、聞いてはいられる程度のものではあったが、リカルドは大喜びしていた。

お昼にはいったん岸辺に上がりレストランで3人で食事をして雑談を楽しんだ。彼らはしきりに来年でも、いつでもいいからアルゼンチンに来いと誘ってくれた。リカルドはアルゼンチンの鉄鋼会社を経営する一族の人で、父親は川崎製鉄と取引があり、なんどか日本にも行っているという事であった。二人はローマに住む親戚の家に滞在しており、ヴァカンスを楽しみにローマから来ているのだ、ということであった。昼食をとったレストランにヌビアの娘たちが4人食事をしていた。15〜18歳くらいの感じの娘たちで、ちょっぴり恥ずかしがりやさんたちであったが、みんな白眼の部分が青く瞳がいきいきしていて、とてもかわいかったので写真を撮らせてもらった。

午後は再び帆かけ舟に3人で乗ってエレファンティネ島へ行き遊んだ。この日はエジプト滞在最終日であった。船に乗って雑談しながら、これからも文通しようと約束してから別れた。

カイロへ戻る飛行機に合わせてホテルへ戻り、チェックアウトしてからアスワンから空路カイロへ戻った。その日の夜今度は予定通り、PIAのカラチ行きに乗り、乗り継ぎも問題なく、1986年正月9日無事日本へ戻った。

エジプトにいるときはそこがアフリカ大陸なのだという感じがあまりしなかった。どちらかといえば地中海沿岸部のアフリカはみな古代ローマ帝国の一部であったため、むしろヨーロッパ人の故郷という感じすらするところである。しかし、帰宅してから再度地図をみるとやはり自分はアフリカ大陸へ行ったんだ、という気になった。一言で言えば、イスラムの人々の世界観のプリミティブなバイタリティー(生活力)を感じた旅であり、エジプトのすっぽり抜けた紀元後の約2000年近い歴史の空白は容易には埋まらないなという感じを味わった旅であった。

<了>