| 金勝(こんぜ)アルプス / 天狗岩(てんぐいわ)509m、竜王山(りゅうおうざん)605m [湖南] |

|

金勝アルプスの名前は40数年前の就職した頃から知っていた。当時から低山ながら岩尾根、巨岩の山として知られていたが、遠いこともあってあまり興味を惹かれなかった。 |

![]()

|

スギ花粉の最盛期で、しかも黄砂大量飛来の予報が出ている日にわざわざ低山歩きをしなくてもいい

のでは、とは思うのだが、3月中で用事が無く、天気予報の良い日は今日しかなかった。

身支度をして山に向かう舗装道路を歩き出す。途中から山道になり幾つかのため池の側を抜けていく。

|

|

|

落ヶ滝

|

|

道標に導かれてルートを外れると落ヶ滝。落差はかなりある滝だが水量は少ない。行き止まりなので元の道に戻り北峰縦走路を目指してなおも登る。

|

|

|

|

水のほとんどない沢を歩く

|

|

滝の左側(右岸側)から巻くように登ると斜面の傾斜が緩くなり、谷間が開けて湿地のような感じの所を進む。沢水は少なく、このあたりも沢底は岩盤になっている。

都に近いことからこのあたりの田上山地は寺院などの建築用に大木が切り出され、長い年月薪炭林として伐採が続いたので、風化花崗岩が露出していて土地は痩せている。そのため植生も貧弱で、アカマツ、ネズ、リョウブ、ソヨゴ、ツツジ類が目立ち、愛知の低山の植生とよく似ている。

北峰縦走路からは尾根歩きで天狗岩を目指す。

|

|

|

|

|

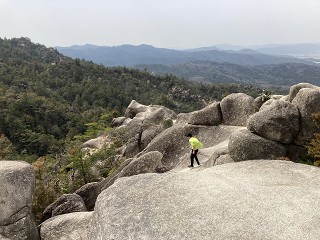

岩の尾根

|

背骨のような岩の稜線 |

|

だんだん行く手の天狗岩が近づいてくるとその大きさ、異様さに驚く。岩に覆われた感じは瑞牆山を思わせるし、登ったことはないが燕岳もこんな感じだろうか。裏銀座の烏帽子岳ほど尖ってはいない。

|

|

|

|

|

近づいてきた天狗岩

|

北側から天狗岩を見上げる |

|

縦走路は天狗岩の左側を巻いて、岩の南側から登ることになる。天狗岩の基部には人が休んでおり幾つかのザックが置いてあるので、かなりの人数が岩の上に登っているのが分かる。 まずロープをつかんで取付き、大岩の西側から回り込むように登る。途中岩の間にアルミの踏み板で桟道が渡してあるところもある。岩だらけでどこを登っていいのか分からずにいたら、上から降りてきた人がこっちのほうが登りやすいと教えてくれた。

岩と岩の間の溝を登り、右手の大岩に登るとそこが天狗岩の山頂だった。山頂は平らな大岩になっており、すぐ目の前につるりと丸い大岩が鎮座している。そちらの丸い大岩の方が高そうだが、さすがに登れそうにない。

|

|

|

|

|

牛の背岩

|

天狗岩の上 |

|

|

|

白石峰に続く稜線

|

登山者と新名神 |

|

岩の上からは360度の展望が開けるのだが、黄砂のせいか遠望は利かない。なんとか琵琶湖が見える程度。対岸の比叡山は目を凝らさないと分からない。端正な形の三上山(近江富士)もぼんやりとしている。

岩から降りると大勢のハイカーが休んでいて足の踏み場もないくらい。

春休みのせいか子どもがたくさん登ってきている。おなじみの高齢者だけでなく若い人のグループも目立ち、幅広い年齢層に親しまれているようだ。

|

|

|

|

|

隣のピークから天狗岩

|

天狗岩に登る人々 |

|

隣のピークからは天狗岩の上の様子がよく分かり、たくさんの人が登っているのが見える。遠望が利けばもっと高度感がでるのにと思うと惜しい。

次々に現れる奇岩を愛でながら稜線を進むと、次のピークは木々に囲まれた白石峰。ここから最高峰の竜王山をピストンする。 竜は水を司る生き物なので、竜王を祀る祠があると言うことは雨乞いの神事が行われた場所なのだろう。麓にため池が多かったことからもこの辺りは水に苦労した土地柄ということがよく分かる。

|

|

|

|

|

竜王山山頂

|

アセビ |

|

竜王山からは少し戻って北側の踏み分け道に入り後天狗岩に立ち寄る。あまり多くの人は入らないようだが、後天狗岩の名前から「ここも眺めが良いのでは」と思い寄ってみることにした。 樹林の中を進み、最後の岩場にはロープも下がっていて少し緊張するところもあったが、そんなに苦労せず岩の上に上がることが出来た。

岩が積み重なった頂上の周りにはアカマツや五葉松が生えていて、天狗岩ほどの眺望はないが、目の前に竜王山が横たわり、左手には三上山が望まれる。眼下にはJRAの栗東トレセンのコースを見下ろすこともできる。

|

|

|

|

後天狗岩から竜王山(右)

|

|

後天狗岩から白石峰に戻り狛坂磨崖仏の方に下る。重ね岩を過ぎた先に国見岩という展望地があり、眼下に来る途中に通ってきた新名神が見下ろせる。

|

|

|

|

|

重ね岩

|

国見岩から鶏冠山(左奥)と天狗岩 右奥にぼんやりと三上山 |

|

国見岩からの登山道はどんどん高度を下げていく。山中には似合わないほどきっちりと整形された間知石の石段がかなりの長さで続いているが、自然休養林の関係で整備されたのだろうか。ちょっとやり過ぎの感はあるが、まあ、かなり利用されているコースだろうから費用対効果はあるのかもしれない。

|

|

|

|

狛坂磨崖仏

|

|

狛坂磨崖仏は何でこんなところに、と思うようなところに彫られている。周りに平らに開けたところがあり、かつては狛坂寺という金勝寺の別院があったそうだが、今は森の中にひっそりとそれだけがある。

狛坂磨崖仏からなおも下り、南谷林道に降り立つ。林道とはいうものの、かなり荒れていて車両はとてもじゃないが通れるような道ではない。

こちらの像は風化がひどくて三尊像の輪郭しか分からないが確かに頭を下にしてひっくり返っている。かつては斜面の上にあったものが転がり落ちたらしい。

|

|

|

|

|

さかさ観音

|

オランダ堰堤 |

|

そのオランダ堰堤というのはもう少し下って、出発した駐車場の近くにある。 巨石、奇岩、磨崖仏と石づくしの山行の最後は、石積み堰堤で締めくくられた。 |

|

|

[山行日] | 2025/3/25(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [天気] | 晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [アプローチ] |

新名神・草津田上IC →(県道2号、県道108号)→ 湖南アルプス一丈野P [約6km] ・95台駐車可能。未舗装。 ・土日祝日は有料(普通車500円)。7月下旬〜10月末日までは全日有料。 ・トイレあり。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| [コースタイム] |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||