| 01 |

|

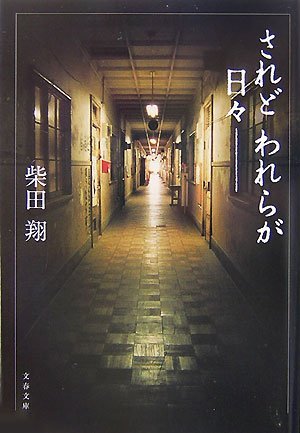

■柴田翔 新装版

2007 初版1974

(文春文庫) :単行本1964 1964年の芥川賞受賞作品です。柴田翔氏 は、東京大学工学部に入学後、文転して独文科にすすみ、1960年という時代に修士課程を卒業。その後、同大学で教授となり、文学部 長を務めています。 柴田翔作品に初めて触れたのは、高校生の頃、NHKのラジオ番組の文学作品をもとにしたラジオドラマで「十年の後」が取 り上げられたのを聴いたのが最初。21時か22時頃に放送されていたとてもよい番組でした。 その「十年の後」は、青春時代を駆け抜けた十年の後、妥協に埋もれていく物語ですが、この「されど われらが日々―」は、闘争や自由を謳歌した青春という一つの時代が終わりを告げて、それでもなお、成長を信じて歩もうとする節子、青春時代に挫折を味 わった後、 地方の大学 の語学講師として穏やかに生きていこうとする文夫、この2人の婚約者の物語です。 物語の中で、節子は文夫へ手紙を書きます。「人間にとって過去はかけがえ のな いものです。それを否定することは、その中から生まれ育ってきた現在の自分を殆ど全て否定してしまうことと思えます。けれども、人間には、それでもなお、 過去を否定しなければならない時がある。そうしなければ、未来を失ってしまうことがあるとは、お考えになりませんか」。過去は、切り捨てられないものであ るということ は認め つつ、でも、それに規制されることなく、自分はつくり変えられるということを信じ、節子は文夫を残し旅立っていきます。 一方の文夫は、「私は、いや私たち は、 そう いう節子をもったことを、私たちの誇りとするだろう」と語ります。困難と馴れ合うことなく、時代の流れに逆らい勇敢に進みだそうとした節子。作品の最後の 一行には、成長をあ きらめない節子への文夫の愛がこめられています。 強く生きようとしても、人の成長は時代の中で大きな制約を受けます。「されど われらが日々―」の時代と現代社会は大きく異なるかもしれません。しかも、 登場人物一人 ひとりのの抱える悩みは、当時の時代背景とも大き く関わってい ます。それでもなお、真摯な悩みと現実との折り合いという普遍的な要素の中で、人の成長を語っている作品です。 |

Jun-coo's LIBRARY