第7章の解説 現代人類の発生

この章は本書のハイライトの一つにあたる箇所である。

エーゲ海のクレタ島の北側にできた地域の高度がマイナス1,000mであることから、これに伴う環境の特殊性を抽出して、ここでユニークな現代人類が発生したと結論付けている。

先ずは気温である。クレタ島の北側にできた地域は北緯35度にあたるが、高度差の影響でアフリカ熱帯地域並みの暑い環境になる。

|

第7章 1月

【特殊な環境(高度マイナス1,000m)】

地理的な隔離が、新しい種を出現せしめる一つの必要条件ではあるが、環境の特異性つまり以前の生活環境との差異もまた必要条件となる。前に述べた特殊な環境条件とは、高度マイナス1,000mを指す。

ジブラルタル海峡の水門によって出現するクレタ湖周辺の高度は、マイナス1,000mを越す。こうしたマイナス高度の環境が人に及ぼす影響について、直接的な研究結果は見つけ出すことはできなかったが、しかし我々は逆演繹と類推で検討を進めていった。

死海周辺には非常に狭い範囲だが高度マイナス400mの場所がある。

冬、この道を車で下りてくると、パレスチナとはまことに不思議な土地だという気がします。というのはエルサレムが雪で、石の家がしんしんと冷えているような状態なのに、僅か40分で真夏のようになってしまうからです。エリコは常夏の国で、これは砂漠からの熱気と、海面下400メートルという位置のためでしょう。…山本七平とゆく聖書の旅(山本書店)

エルサレムとエリコとの高度差は1,200mである。

さて、地球大気の構造の研究からでてくる数値は1kmの高度差で約6.5度Cの温度差があるとされている。

もちろん地形によって差異はかなり出てくるだろう。クレタ湖周辺は盆地状態であり、西及び北はアルプス、アナトリアの山脈系列で囲まれ、クレタ湖の南にそびえるクレタ山地も2,000mを越す高山を持った高い障壁になっているので、おおよそ8度C以上は高くなると考えられる。

クレタ湖は北緯35度に位置している。北緯35度は、一般的には温帯地域であり、特にこの地域は地中海性気候と呼ばれる温暖な場所なのだが、高度マイナス1,000mによる温度上昇を加味すると、アフリカの熱帯地域と同じか、あるいはそれ以上の暑い環境になる。

|

ここでは酸素濃度に注目している。高地の低酸素状態では造血機能の増大及び大脳機能の減退が生じることから、高度マイナス1,000mではこの逆作用が想定される。

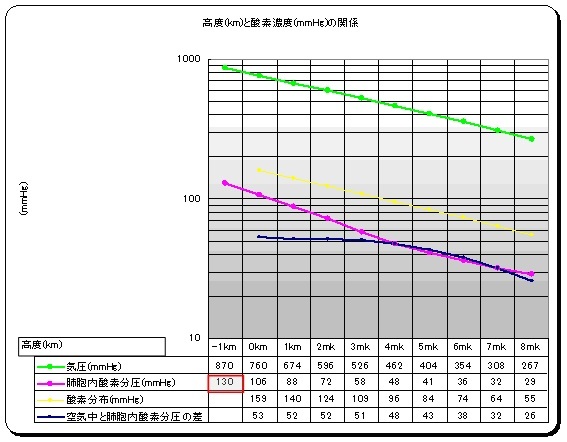

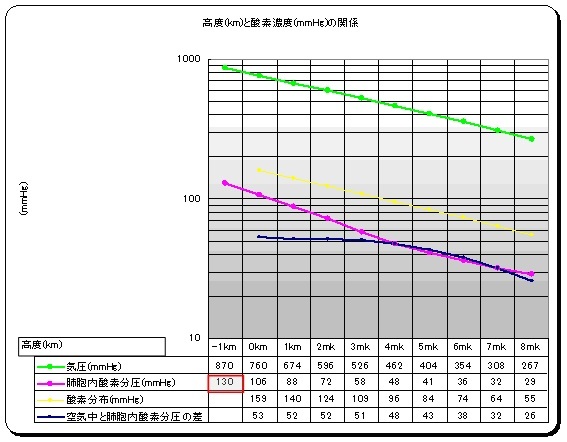

* 図書館の天使がこの時も出現したようである。高山病の研究資料から高度と酸素濃度のグラフ(表)が得られ、高度マイナス1,000mでの数値が外挿できたのはラッキーだったはずである。これもまた本書のキーポイントとなった。

|

高気圧下でのデータは手に入らなかったが、高山病の研究資料(高所登山研究−日本山岳会編−山と渓谷社刊−W・ブレンデル−加納巌・訳−中島道郎・補)から得られた、高度と酸素分布をグラフに現した。マイナス1kmの値は直線延長で求めてある。

同書では、高度4,500m(モロコチア、アンデス山脈)での健康人及び慢性高山病者の血液量についても調査が行われていた。

高地での健康人にしても体重1kg当たりの血漿・赤血球・ヘモグロピンの全てが、平地に住む健康人の2〜4割も大きい値を持っていることが示されています。つまり、造血作用(機能)が著しく高くなっていることを指している。

高所生活においては、細胞内の酸素分圧の低下に伴い、血液量の増大の他にも呼吸数の増加、大脳機能の減退(失語、失行、失認など)が指摘されている。

造血機能の増大はロングレンジでみた場合の早い老化を意味するし、大脳機能の減退は要するに思考能力の低下であり、脳の発達の面から見れば逆進行方向に行くことを意味する。

つまり、高所での人の生活は早熟で短命、且つディープシンキングが難しい状況を引き起こすと言っている。

|

ここでは、高い酸素濃度が脳の活動を活発にし、更に、紫外線強度も低い環境下で生活できると説明している。

これらの研究結果から、我々は高度マイナス1,000mでは上記の内容と逆の作用が働くと考えた。気圧は高度0〜10kmまでの変化の延長線から1,170ヘクトパスカルが見込める。注目すべきは肺胞内酸素分圧(血中酸素濃度)である。我々の血中酸素濃度は80から100mmHgが平均値だが、マイナス1,000mでは130mmHgにまで上がる。病院での、重症患者への酸素呼吸器の使用によって短い期間だが酸素濃度が130mmHgとかまれには150mmHgにまで上がることはあるが、ジブラルタル海峡の水門でできるクレタ湖周辺では、常時高酸素濃度状態での生活が続く。

低心拍数・低造血機能そして一呼吸当たりの摂取酸素量は大きい。極端に言えば、現代人種の脳が必要とする睡眠時の状態、これが常に備わっている環境下での生活が続く。かなりの長寿命の種族になっていった蓋然性は高い。

気温と酸素濃度の検討結果を述べたが、もう一つ特殊性がある。紫外線強度が極端に低いのである。1.2気圧に近い値にまで圧縮された1,000mの余分な大気がクレタ湖周辺の上空にあり、この稠密な大気層によって、太陽からの紫外線が吸収される。単純な気圧比で計算してもおおよその10度ほどの緯度差分が出てくるし、大気の圧縮効果を見積もって計算すると、夏至時点で北緯65度地域と同じ程度の紫外線強度になる。ちょうどアイスランドの中央部とかベーリング海峡のあたりに相当し、春秋は50度地域、冬至は45度地域と同じ程度の紫外線強度となる。

人や動物の体に影響を及ぼすのが、最大紫外線強度だから、影響度は夏至時点でみれば良くて、一年全体を通じてみても大体ノルウェーのオスロとかカナダのアンカッレジあたりの紫外線を想定すれば良いだろうと我々は考える。

ジブラルタル海峡の水門の構築によって、我々が見出した<特殊な環境条件>は以上である。この我々人類の、ブヨブヨして、ノッペリして毛の無い、メラミン色素も極端に少ない生き物が出現しうる条件は揃ったと思う。

|

次節のタイトルを【人は海辺で進化したか】から【人はここで進化した】に書き換えた。現代人類への進化についての結論の部分がこの節である。疑問符つきのタイトルではおかしいからである。

20万年ほど前にここに住み着いた人族、多分ネアンデルタール人だろう、彼らがここにまとめられている環境下で現代人類に進化していったとの結論である。

【人はここで進化した】

エイレン・モーガン女氏の人類進化説が新しい、斬新な説として紹介されていた。

我々はこの説に賛同している。裸の猿とも言われる我々現代人類と、祖先にあたるであろう猿族・類人猿との間のギャップは、水中生活の経緯無しには獲得できなかったと思われるからである。

では何処で、との問いかけに対して、モーガン女氏はアフリカのアファール地帯だとの説を展開しているが、我々はこの地帯には疑問を持っている。北緯10度は熱すぎる。あえて熱という字を使ったが、恐ろしい紫外線から体を守るためには、いくら水中生活が有ったにしてもブヨブヨの無毛の白子状態に変化するのは、やはり無理だろうと考えるからである。

山村君がクレタ湖の周辺条件・環境条件を整理してくれた。大体次のようになる。

・ 低紫外線強度は、ほぼ北緯60度(南緯でも良いのですが)並です。体表面への太陽からの害を受けることはありません。

・ それでいて暑い。アフリカのタンザニア(緯度0度)並の暑さです。

・ 側には水辺(クレタ湖)が広がっています。

・ 黒海、マルマラ湖その他多数の湖を持った極めて安定した大河の流域に住んでいます。

・ 地理的には他から隔離された状態にいます。

我々の検討結果は、ここに運良く〔まさしく運良くと言いたい〕到着できた前人類が、多分にネアンデルタール人だったと思われるのだが、ダーウィンの言う隔離、異環境(最適環境・特殊環境)で生活を続けて、現代人類に進化〔変化〕したことになった。

暑いから水に入る機会は当然多くなる。水辺には食料となる魚介類が多数いて、モーガン女氏のいう水中活動は当然のことながら、ここで進んでいったと考えられる。水の中での生活が多くなるのと、低紫外線環境の故に体毛の激減が進行する。

栄養の摂取に困ることはなかったはずである。安定した水系の側で生活しているのだから、むしろ十分な栄養摂取ができたと考える方が正しいとも言える。しかも高濃度の酸素供給環境下である。我々人類の特異性、最大の武器となっている脳の発達が、この二つの、栄養摂取と高濃度酸素供給で急速に進んだと言える。

我々は大体ではあるが、20万年前くらいがこの状況のスタート(ここに運よく到着した時期)だったのでは無いかと考えた。高濃度酸素供給環境下の故に、哺乳類の体の中でも極端に酸素を消費する特異な臓器である脳が、急激な変化を続け、異常に発達した頭脳を持ったホモサピエンスが出現してくる。そして数万年前(おそらく4万〜5万年前だろう、証拠となる遺物や遺跡の類は見つかってはいないが)、この人類が衣類や武器を考え出して、この隔離された土地から外部に進出を開始して、急速に全世界に広がっていったと想定している。

|

以上が人類の発祥にかかわる田中さんと山村君の結論である。 ブヨブヨし、ノッペリしていて、毛もメラミン色素も極端に少ないが、飛び抜けて発達した頭脳を持つ人の出現である。

本章の以下の節は余談である。本文の中でも根拠は薄いと断わってもいる。まあ、こんな見方があっても良いかも知れないが。

何れにせよ、今の世の中に無い高酸素(1.2気圧)状態の生活環境が、どれほどの影響を人族に与えるかについては、更に突っ込んだ研究が必要だと思われる。この観点で、次の節にユダヤの歴史書を引き合いに出してみた。

【長寿の人類】

以下の、この節での見解の根拠は余り濃くはない。しかし、これまでの我々の検討結果からすると、高気圧・高酸素下での生活環境は、我々人類にとって快適な、つまり身体がそれに合致していた環境であると言える。

まあ、逆の言い方もあって、まず此処の環境有りきで現代人類の原型に進化した人族が育った、とした方が良いかもしれない。従って、クレタ湖の周辺で現代人類の原型に進化した人族はかなりの長寿命の種族になっていたのではなかろうかとの想定ができる。

低心拍数・低造血機能そして一呼吸当たりの摂取酸素量は大きい状態である。極端に言えば、現代人種が必要とする睡眠時の状態、これが常に備わっている環境下で生活が続いている。伝説や宗教書にある、数百年を生きた長寿命の人々の記述は、あながち単なる願望からとか、時間のとらえ方の違いとか、そういったものではなくて事実に近いものを含んでいる可能性はある。

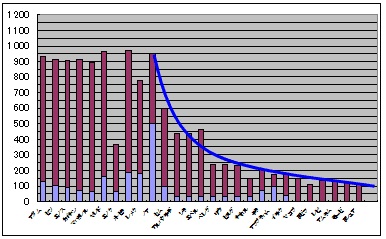

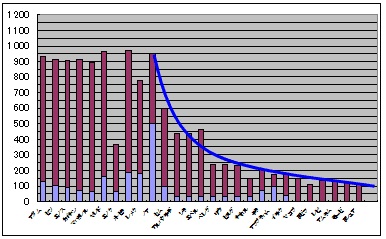

試みに、旧約聖書の登場人物の年齢をプロットしてみた。棒の長さが寿命を、薄い青の部分が、息子をもうけた年齢を示している。

あまり厳密に考える必要はないかも知れないが、洪水を生き延びたノアの後世代が急速に寿命を短くしている点を見ると、例え後世代の追記であるにしても、事実に近いものがありそうなグラフではある。

そして、つじつまも合わせてあり、ノアの父にあたるレメクは洪水の5年前に、そして祖父にあたる(旧約聖書上での最長寿命者である)メトセラは洪水の年に寿命を終えている。

比較的短寿命であったエノクは「神が彼を取ったのでいなくなった」とその短命さの理由を付け、ノア以前の人類はほぼ900年を生きたと、旧約聖書の創世記を編纂した(或いはこれを引き継いで改版した)人物=種族は表現している。

|

余談の続きである。ヨセフスの古代誌まで参照するとは念が入っている。最後の3行を強調する為だろう。

|

紀元1世紀に活躍したフラウィウス・ヨセフスもまた、彼の著書「ユダヤ古代誌」で以下の主張をしている。自己主張の強い、ユダヤ人を徹底的に優秀な民族だと主張した彼の意見ではあるが。

ノアは350の幸福な生活を送り、950歳でこの世を去った。ところで読者諸氏は彼らの寿命を自分たちの寿命の短さと比べて、彼らについての記録にまちがいがある、などと勝手に想像し、今ではこのように長命の人はいないから、彼らもそれほど長命であったはずはなかろう、などと推量しないでもらいたい。これには理由がある。まず第一に彼らは神に愛された者、神ご自身によってつくられた人びとであり、また彼らの食べ物も長寿に適していた。したがって、彼らがそのような長命であったのもきわめて自然だったのである。次に彼らのこのような長所とならんで、彼らのなした天文学や幾何学における諸発見の利用を奨励するためにも、神は彼らに長命をお授けになったのである。なぜなら、大年の完全な一周期である600年を生きるのでなければ、彼らは何ごとも正確に予知できなかったからである。

なを、わたしのこのような立言は、ギリシア人、非ギリシア人を問わず、古代史を著したすべての者によって証言されている。すなわち、エジプトの年代記の編者マネトーン、カルデヤ史の編者ベーロソス、フェニキア史の二人の著者モーコスとヘスティアイオス、さらにはエジプト人のヒエローニュモス等によっても裏付けられており、また、ヘーシオドス、ヘカタイオス、ヘラニコス、アクーシラオス、さらにエフォロスやニコラオスにいたっては、古代人が1000年も生きのびたと報告している。

しかし、これらのことの真偽については、各人の好みによって決定するより仕方があるまい。

・・・ユダヤ古代誌 秦 剛平=訳 ちくま学芸文庫

クレタ湖周辺に長寿命の人類が生活していた可能性を微かながらも表している可能性は高い。

そして逆に、我々現代人類は、クレタ湖周辺、エーゲ地域に発達して生活していた祖先に比較した場合、酸素供給量の少ない、「頭脳がフルに働かず、身体に充分マッチしない環境下」、での生活を余儀なくされているとも言える。

|

* 余談は別にして、この7章はユニークな現代人類、「ブヨブヨして、ノッペリして毛の無い、メラミン色素も極端に少ない生き物である現代人類」、がクレタ湖周辺、エーゲ地域で生まれたことを結論としている。今の我々の生活環境はジャストフィットでは無いらしい。

|