| 第6章の解説 ネアンデルタール人と隔離

第6章は少し脇道に入っている。どうも次の第7章の検討内容と並行して議論された内容である。

田中さんの文章作りの癖なのかも知れない。

ここではネアンデルター人と現代人類との混血が無かった理由を述べている。次章の結論の一つである現代人類の無毛(極端に体毛が劣化している)、これがその理由だと。付け加えれば、田中さんたちはネアンデルタール人がゴリラやチンパンジー並に毛深かったと想定している。これは通説とは異なる見解だが、これも次章で間接的に証明しているようである。

| 第6章 12月中旬(ネアンデルター人及び隔離について)

我々の検討は少し脇道に逸れていくように思われるかも知れない。次に我々はネアンデルタール人と、我々現代人類との係わり合いについての検討に進んだ。ストーリーが跳ぶようだが、我々は色々なことを並行して検討していったので、そうした点は大目に見て欲しい。

ミトコンドリアDNAの研究・調査を通じて、我々現代人類とネアンデルタール人とは先祖−子孫のつながりがないことがわかってきた。もう一つ逆上れば共通の祖先にぶつかるかも知れないが、我々ホモサピエンス・サピエンスとネアンデルタール人は同じ時代に存在していたことがあり、それでいて母親から子供に伝わるこのDNAに共通点がないことから、我々の祖先とネアンデルタール人の間では性的な交わりが無かったことになる。

現代、多数の人種が地球上に住んでいるが、相互の交わり、婚姻は、文化的な制約はあるにしても、性衝動の発生や性行為、妊娠・出産といった生物的な面で何らの支障を及ぼしてはいない。むしろ、混血による知能・運動能力・生存力の向上といった良性の面が強調されている。

ネアンデルタール人のミトコンドリアDNAが現在の我々に残っていないのは、両者がお互いに、相手に対して性衝動を起こさなかった、起こし得なかった差異が存在した為だと考えるのが妥当な推定だと我々は考えた。

一方から見れば、ブヨブヨして、ノッペリしている毛の無い生き物が我々であり、食料にするにはいいかも知れないが、「白子」の様に不気味な生き物であったであろう。

他方で、我々の祖先から見れば、固い毛に覆われゴワゴワした、猿と同じような生き物がネアンデルタール人であり、今日の我々が、猿やチンパンジー、ゴリラに性的衝動を覚えないのと同じ状況だったと思わる。

|

現代人類がネアンデルタール人を追い払い、滅亡に追いやったのは脳の働きの違いの結果だと言っている。これも次章の結論の先取りである。

|

2万年ないし3万年前のネアンデルタール人の骨が発見されている。ネアンデルタール人もこの頃までは生きていたのだが、現在までの調査結果では彼らの体毛の状態がどんなであったかまでは分かっていない。しかし、我々のこの特徴的な無毛(外観的な無毛)と、ミトコンドリアDNAの共通点の無さ、すなわち相互間の生殖が無かったことから考えると、ネアンデルタール人はチンパンジーやゴリラ並の体毛を持っていたと想定できる。

体毛さえあれば、気候の変動に対して耐性があり、現に猿類は世界中の広い範囲に渡って付加的なもの(衣類など)の助けなしに分布している。一方で我々現代人は着物なしではごく限られた範囲でしか生きていけない。ネアンデルタール人が寒いヨーロッパにも生存できていた点も、彼らが充分な体毛を持っていたとの裏付けになるであろう。

ネアンデルタール人は我々よりも若干大きい頭蓋骨容量を持ち、脳も当然我々より大きいものを持っていたと考えられている。だから、現代人類と同じく衣類を利用して生活範囲を広げていた可能性がある、との反論がありえるが、そうすると彼らは何故いなくなったのかとの問いかけに対し、回答に窮することになる。体格は大きくがっしりしており、体毛のせいで環境適応能力も高く、脳容量も大きいネアンデルタール人が現在の我々の祖先を凌駕し得なかったのだから。

脳の働きと体内酸素濃度との相関関係が重要なファクターだっただろうと、我々は考えている。隔離された場所で、脳の活動が加速される環境で生活した我々の祖先が、寒さから身を守る衣類に気が付き、付帯的な戦闘器具やトリックを活用することができるようになった時に、狭い隔離環境からそろそろとはいだしていって、肉体的には優位にたつネアンデルタール人を徐々に追い払っていったのが歴史だったろうと我々は考えている。

|

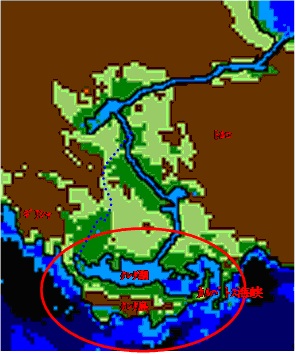

ここはほぼ本筋である。クレタ湖の北側地域は地理的に隔離された環境であり、そこに現代人類の始祖にあたるであろう少数のネアンデルタール人が棲みついて進化したと。

|

【隔離】

自然淘汰のカラクリはとても単純であると、ダーウィンは述べている。ある決まった種の全ての個体は同じ性質を持ちながら、一方で多様性を持っており、この個体差は遺伝していく。そうして、環境に最も適した個体が主流となって行くため、一つの種の中で起こる生物学上の変化は、資源をめぐっての競争や、環境に影響される。ダーウィンによれば、新しい種が生じるのは、一つの集団が同種の別の集団から、多くは地理的な障壁によって隔離されたときであると言われている。

隔離による時が経っていくうちに、隔離された集団は、もとの環境に適応していた性質とは全くかけ離れた性質を獲得していき、祖先とはもはや同じ種とはいえなくなり、生殖行動によって子孫を残すこともできなくなってしまう。

|

|