第5章の解説 エデンの在り処

この章では、<過去にジブラルタル海峡が陸続きだった>との前提のを基にして、陸続きになってから2,000年後に現れるエーゲ海地域の広野が、人類が住み、そして文明の発達に到るまでの非常に良い環境になることを演繹している。

先ずは、文明が発達するのに必要な条件の掘り下げである。

| 第5章 12月初旬

霜も降りて寒くなった。これからのしばらくは年寄りに辛い季節だ。若いときからこの季節は苦手だったが、この頃はちょっと油断して体を冷やしてしまうと“寒さが骨身に凍みる”という言葉が実感できるような年代になっている。

【文明の発達の条件の掘り下げ】

我々は、人の文明が発達する為の基本的な条件は何だろうかと言う点に関して、もう少し検討を進めた。前にグラハムハンコックの弟子の手紙から抽出した条件は下記だが、まだ他にも要因はあった。

- 少なくとも2、3千キロの幅を持つ広大な地域

- 大きな山脈と大きな河川の水系がある

- 地中海性か亜熱帯性の気候

やはり、我々の検討結果からは、最適環境という面であと少し付け加える必要があることが分かった。水系のバランスが重要な要素として考慮されなければならない。例えば中国の黄河のように氾濫を繰り返す水系では文明の発展に大きな足かせになってくる。

大きな河川水系に洪水や干魃を防ぐ調整機構を持った大きなプール、即ち湖が加わっていることが安定した生活環境を提供するうえで欠かせない要因である。 もう一つが、人族の祖先は東アフリカに起源を発している点で、東アフリカからの距離も重要なファクターになる。こうした条件をまとめると次のようになる。

- 二、三千キロの幅を持つ広大な平原地域で、背景に大きな山脈を持つ。

- 大きな河川水系を持ち、かつその水系に洪水調整機能をもつ大きな湖がある。

- 地中海性気候ないしは亜熱帯性気候。

- 東アフリカ東部から比較的容易に到達できる地域。

先に示したエーゲ海の地域は(海という表現も変になる。1,000mの海面低下がこの地域を陸地に変えているのだから。)この条件を十分に満たしている。

これまで、この条件を満たす地域が何処に存在するかという点で誰もが行き詰まりとなり、文明発祥の地を解明するうえでの障害となっていた。

例えば、メキシコ湾北側(北米南部)、マダカスカル、オーストラリアなど、広さと気候の面で条件を満たす候補地は幾つかあげることができるが、あまりにも遠方に過ぎる。少数のそして毎日の食を求めながらの移動は非常な困難を伴い、それにそもそも、海を渡るには文明の発展が先行する必要がある。

ナイル、メソポタミア、ガンジス川流域、こうした地域がやはりここに述べた条件に近いものを持っている。しかし水系の安定度では劣るものがある。

|

どうもクレタ島の北側辺りは最適環境のようである。

黒海、マルマラ海、クレタ島の北側に出来る湖、これが多数の河川のバンパーになって、非常に安定した水系が出来ている。

【最適の条件】

世界中には大河と呼ばれる河川が幾つもあり、ナイル川、チグリス・ユーフラテス川、ガンジス川、ミシシッピ川、揚子江、アマゾン川などがあげられる。

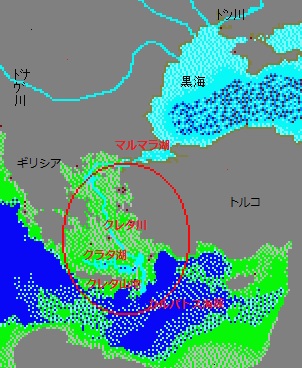

これらに相対して、我々が提起した、<過去にジブラタル海峡が地続きだった>と想定してできあがる、エーゲ海の地域に流れる河川もまた更なる大河と呼ぶことができる。次に示す図で見て欲しいが、黒海−ボスボラス海峡−マルマラ海−ダーダネルス海峡−エーゲ海−クレタ海を経てカルパトス海峡から地中海にそそぐ、最大級の河川が出現する。

優雅な音楽で知られる「美しく青きドナウ」、ショーロホフの小説のタイトルでもある「静かなるドン」、ドニエストル川、ドニエプル川、そしてユジヌイブーク川などの水を集めて、物凄い水量を持った合流河川がマルマラ湖の下流に出現する。

これらにトルコやギリシャ方面の河川からの流入が合わさり、前に示した黒海からの流入流出量の差分「毎秒6千5百トン」の最大級の水量を持った川となる。川が海に注ぐ場所がクレタ島の横でもあり、その前にクレタ海(湖)を経ていることから、我々はこの川の名前を「クレタ川」と名付けた。

黒海からエーゲ海まで、この(水門を作って後の)約2千年の間に、降水によって塩分の流出が続き、全ての流域は淡水湖に変わってしまう。場所の呼び名はいろいろ変えざるを得ない。クレタ島は島ではなくなるのだからクレタ山地と、ボスポラス海峡やダーダネル海峡は渓谷と、名前を変えて呼び直して良いだろう。全ての塩分がゆっくりと押し流され、動植物が繁殖するのに適した河川流域にとってかわる。クレタ山地の北側には大きな湖が出現し、クレタ湖と呼ぶことにした。クレタ川はカルパトス海峡部で干上がった地中海に流れ込む。

地中海の塩分濃度は極端に上昇します。表面積が4割にまで減少すれば、海水量は近似的に1.6割にまで減少します。塩はそのまま残りますから、現在の「死海」の様な状況になるでしょう。海産物はあまり期待できませんが、航海にとってはその浮力が大きい故に極めて有利になります。

最初に人類が海を航海するに際して、この浮力の大きさは重要な意味を持ったかもしれません。

|

田中さんたちはこのクレタ島北側にできた場所が“エデン”だろうと、早々に結論付けた。

まあ確かに列記された条件を見るとなかなか良さそうである。

|

さて、ここに(クレタ川流域に)出現する広野だが、黒海湖、マルマラ湖それにあと2〜3か所程に湖ができ、そしてクレタ湖があり、穏やかなスロープで広がる平原に類を見ない大きな河が流れる地域である。人類=猿族にとって非常に住みやすい地域になる。

- エーゲ海に出現する平野を中心としてアドリア海部も含めると、二、三千キロメートルの幅を持つ広大な平原地域が広がり、西及び北側にはアルプス、アナトリアの山脈系列が連なっている。

- 先程の「クレタ川」という大きな河川水系を持ち、かつその水系に洪水調整機能としての黒海湖、マルマラ湖といった大きな湖がある。洪水或いは干魃に対して十分すぎる程の調整ができ、文明が発達するのに最も適している。

- 気候面でも、地中海性気候として典型的な場所であり、何の苦労もなく生活が可能である。

- そして、東アフリカ東部から文明の発達以前に到達できる地域として考えた場合、ここは比較的容易に移動していける場所になる。

これが我々の見出した生活環境である。いい場所だと思う。

若干先走った見解になるが、一般的にみて以下の状況表現ができることは確かではある。いずれにせよ我々はこの地域について、更に詳しい検討を加えていく。

人類はエデンの園から追放されたと旧約聖書にある。また、ユダヤ人は蜜と牛乳の流れる地を目指しエジプトから出立したが、これも過去から語り継がれた伝説が元になっているのかもしれない。ここ、つまりエーゲ海=クレタ川流域に出現する地域の生活環境を想像すると、人類は穏やかに、ゆったりとした生活を続けながら文明を育んでいくことができたと思われるのである。

これらの記憶が伝説なり、記録に残されて来たのかもしれない。

我々は人類のエデンがここであっただろうと考える。そしてここを中心として考えた時、

エジプト文明やメソポタミア文明がその円周上に来るし、そして時代は下るとはいえ、

トロイやクレタの遺跡も点の存在ではなく一つの地域としてこの文明圏に入ってくる。

|

|