第3章の解説 水量のバランスシート

第3章で仮説の大前提となった<ジブラタル海峡が塞がっていたら>の想定が出てくる。

先ずは田中さんが図書館で見つけてきた「地中海の水量バランスシート」から、地中海はジブラルタル海峡からの大幅な流入超過でバランスが取れていることが分かった。つまり地中海はうわばみみたいなものである。

このバランスシートは本書のキーポイントの一つである。図書館の天使とでも言うべきもので、これが見つかっていなければ田中さんたちの検討会は終わっていたであろう。

|

第3章 水量のバランスシート

「・・・結局のところ氷河期の120mもの海面低下は無かったと、そういう結論しか出てこないんだな」

「そうです。まあそんなところで次に進みましょうよ。局所的な事件の方が分かり易いでしょう。図書館の探索結果を見せて下さいよ」

「ああ、ここに表にしてあるよ。大西洋からの流入・流出量の比が96%位あるところなんかを見ると、ジブラタル海峡を塞ぐとかなりの低下がありそうだな」

| [地中海の水量バランスシート] |

| 地中海への流入量(103m3/秒) |

地中海からの流出量(103m3/秒) |

| 大西洋からの流入量 1,750.0 |

大西洋への流出量

1,680.0 |

| 降水量 31.6 |

蒸発量

115.4 |

| 黒海からの流入量

12.6 |

黒海への流出量

6.1 |

| 河川流入量

7.3 |

|

| 〔流入合計

1,801.5〕 |

〔流出合計

1,801.5〕 |

出典:海洋大辞典 和達静夫監修 東京堂出版 |

山村君はしばらくこの表を眺めていたが、

「田中さん、写し間違いは無いでしょうね。ちょっとおかしな感じがするのですが」と、いぶかしげな声をだした。

「あってるはずだよ。コピーもここにあるし」

コピーのほうは、字が小さいので見るのが辛いが、もちろん山村君には関係無い。

「どれくらいになるかな。ちょっと紙と鉛筆を貸してもらえます?」

ゴリゴリと彼はメモ紙に書き始めた。こっちはコピーと彼のメモを交互に眺めていた。

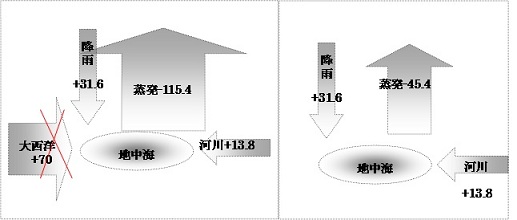

「ほー、凄いんだ。 凄いですよ、田中さん・・・。いいですか。大西洋からの流入・流出の差分が+70、河川と黒海の流入・流出の差分を合わせると+13.8、降雨が+31.6で合計して115.4です。これが蒸発の-115.4と釣り合っています。ジブラタル海峡を塞ぐとこの+70がなくなりますよね。バランスシートはこんなになります。蒸発量が半分以下になって釣り合いが取れるようになるのです」

|

そんな訳で先ず海峡を塞いでみると、地中海に1,000m以上の海面低下が起こり、大よそ半分以上が陸地になって平衡状態になる。

|

「この(115.4×103m3/秒)の蒸発量がこっちの(45.4×103m3/秒)の蒸発量になればいいわけか。ということはつまりは・・・おいおい、海の面積が半分以下ということか。陸地からの蒸発量も少なくは無いが、結局は水面からの蒸発量が支配的だからなあ」

「そうですよね。地中海が半分に干上がった状態でいいでしょう。もちろん、降雨量の変化とか、二次的な変化は出るでしょうが、まあ無視していいでしょうね」

さっそく地図を引っ張り出して見てみることにした。この前見ていたのがすぐに手元にあったので、まあ手早い話ではある。

「どうです。感じは」

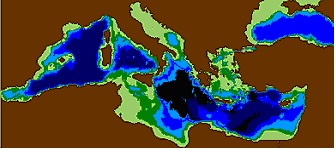

「うん、大体のイメージは掴めるかな。この深度1,000mのあたりで線を引いたら、大よそ半分になるだろうな。この前のマルセイユの南フランスの地中海沿岸あたりは十分陸地になるだろう」

「ちょっと時間はかかりますが、500mと1,000mの深さを黄緑と緑に塗り替えてみますか。その方が分かり易いでしょう」

「そうだな。じゃあちょっと庭掃除でもしているか。パソコンは火が入ってないが、パスワードの類は要らないから使ってくれ」

山村君はパソコンとスキャナー付のプリンターを使って地図の書き換えを始めた。こっちは冬に近い陽を浴びながら、箒で庭の落ち葉を掃き、未だに生えてくる小さな雑草を抜いたりして、うっすら汗をかく程に働いた。今時分が一番いい気候だ。後半月もすれば、庭に出るのも寒さで嫌になるだろう。

「できましたよ」山村君が声をかけてきた。

庭の水道で手を洗って上がった。水道水は結構冷たくなっている。

「これと、もう一つは部分拡大です。1,000mで線を引くと大体半分弱が陸地で出てきますね。もうちょっと陸地が広くなるでしょうが、まあこれ位にしましたよ」

「・・・っと。ここがイタリアか。色が変わるだけでずいぶんイメージが違ってくるな。マルセイユの南フランスはここらで、なるほど、しっかり陸地になるな」

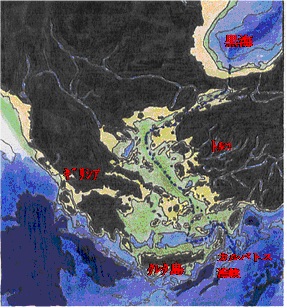

「だけど、こっちの拡大図はなんだい?トルコ、ギリシア,クレタ島とくると、エーゲ海の拡大だよな」

|

田中さんが探していた場所も見つかった。

海峡を塞いで2,000年ほどは掛かるが、エーゲ海は殆んど陸地になり、ここが理想の場所としてピックアップされた。

|

「そうです。こっちは地図の作りの関係で200mと1,000mの深さを黄色と緑に塗り替えて、ついでに出しゃばって河まで書いてしまいましたが」

山村君は少し興奮気味だった。

「この前の、グラハムハンコックの弟子の方の要約ですよ」

「うーん?」「ほぼ合うんじゃ無いですか?この前言ってた、少なくとも3千キロの幅を持つ広大な地域、大きな山脈と大きな河川の水系、地中海性か亜熱帯性の気候・・・」

「ここかい。・・・じっと見ていると、確かにいい場所だな。・・・だけど、ここまで干上がるのに時間はどれくらいかかるのかな。地中海は結構広いし・・・海洋面積は2.5百万平方kmか」

「そうですね、大西洋からの流入分が無くなるので、この分量で計算できますよ。最初の時期は一年間で2百万平方km・mの減少になりますから、海洋面積から見ると1m弱、90cm/年の海面低下になりますね」

山村君は電卓で、さっさと答えをだしてきた。

「サウジアラビアの広さが2.15百万平方kmですから、一年間でここに1mの深さのプールができる水量ですね」

「凄いな。そうすると年90cmでいって、1,000mまで干上がるには2,000年位か。海の面積が小さくなれば、当然蒸発量が減るだろうからな」

「そうですね。そんなものでしょう。だけど100m位の海面低下でなくて、1,000mの海面低下ですよ。<ジブラタル海峡が塞がっていたら>の想定は面白い結論が出そうですね」

「うん。じっくり検討してみるか。だいぶ時間はかかりそうだが」

「お昼が出来ましたよ」かみさんが、台所から声をかけてきた。例によって山村君は辞退しようとしたが、食べて欲しいと思って準備しただろうから、と言って二人して台所に向かった。この日のお昼は蕎麦だった。

我々の検討はこんな具合に続いていった。確かに時間はかかった。こっちはたっぷり時間があるが、忙しい山村君がいないとなかなか前に進まないので、仕方の無い話ではある。

|

こんな具合に田中さんと山村君の検討は継続している。ここが本書のスタートポイントと言って良いだろう。

|