第2章の解説 氷河期など無かった

山村君の宿題が提示されている。

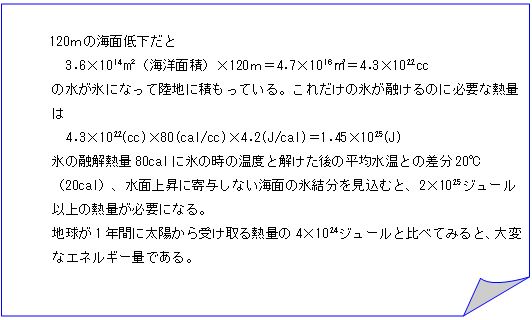

氷結した氷の量に融解熱(1cc当たり80カロリー=320ジュール)を掛けて出している。

120mの海面低下を起こした氷が融けるのには2 ×1025ジュールの熱エネルギーが必要で、こんなエネルギー供給があったはずがないと。

|

第2章 11月中旬

11月の半ばにしては、今朝はめっきり冷え込んだ。霜が降りているのかと思うほどだったが、寒さに向かう時期の錯覚だろう。火曜、木曜、金曜と、図書館に3日通って、やっと目的の情報に巡りあった。尤も大半は焼き物だとか、和歌の本に首を突っ込んでいたから、あまり熱心だったとは言えないが。

昨日は山村君から電話があって、土曜日出勤だと言っていた。あの年代は確かに忙しい。嫁探しが遅れるのも止むを得ないだろう。

「こんにちわ」 玄関のチャイムが鳴って、対応に出た家内に山村君が挨拶をしている。そうか、今日は寒いので書斎のカーテンを閉めたままにしていたんだ。

「います?」

「おーい、いるぞ。上がってくれ」

二人して書斎に向かって、カーテンを開けた。

今日もいい天気で、結構暖かくなっていた。テレビなんか見てるんじゃなかったなと、内心思いながらついでにガラス戸も開け放った。

「ありました? 私の宿題は何とかこなしてきましたよ」

「うん、見つかったよ。書き写そうと思って紙がないのに気がついて、何かもらおうと本の貸し出しのカウンターに行ったんだが、そこにコピー機があって、結局コピーしてきた。ただ図書館の人に、著作権の問題があるから利用目的を所定の用紙に記入してください、と言われて、ちょっと閉口したがね」

「そうですか。大変でしたね。私の宿題は手書きのメモですよ」

山村君はA4の罫線付の用紙を差し出した。鉛筆だが結構きれいに書き込んである。

「つまり、氷河期の氷が解けるのには、地球が5年間に太陽から受け取るのと同じエネルギー量が必要で、太陽からの受熱量がそれまでより0.1%増加した状態が5千年程も続けば、こうした状況は起こり得ますが、こんな変化はちょっと受け入れられないでしょう」

「うーん。まあ分かるには分かるが。単位が大きすぎてピンとこないな」

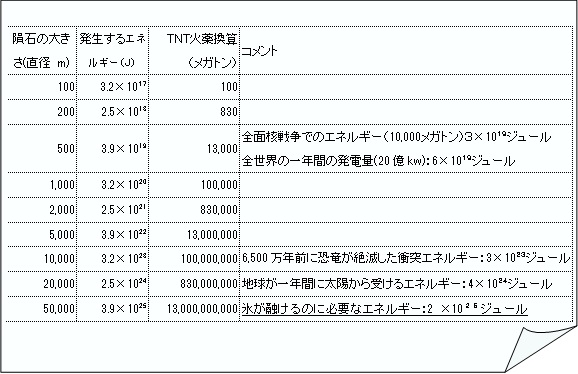

「でしょうね。多分そうだと思って、ちょっとした表も作ってきましたよ」

山村君は別の紙を取り出してきた。

|

山村君は更に、氷の状態と氷が融けた後の状態の回転エネルギーの関係でもダメ押しをしている。

氷河期があったとすると、氷は極点を中心にして分布している。一方で氷が融けてしまうと地球全体に広がっていく。極端に言うと、北極点の氷の回転モーメントがゼロなのに対し、赤道直下の水は毎時1,700kmで回転しているので、北極点にあった氷が融けて赤道にまで到るには更に追加のエネルギーか、或いは別の補正が必要になる。山村君は地球の自転速度の補正(遅れ)で説明している。

|

「10年位前の資料だったので、核兵器の数とか発電量は今と違うかも知れませんが、これで大体のイメージはわくでしょう。ちなみに隕石が地球にぶつかるスピードは20km/S、隕石の比重は3にしてあります」

「うん。“核の冬”の約60万倍か。ユタカン半島に落ちた例の隕石の約60倍、ちょっとしたもんだとは言えないな」

「まだ他にも気になるところがあってですね。回転モーメントの関係なのですが。つまり、氷は極地に堆積しているのに、解けた水は赤道を含めて全体に広がります。地表の回転速度は緯度のコサイン値で決まりますから、極地の氷が解けると地球の回転モーメントが増加することになって、その分が地球の自転速度の低下で補われないといけないのです。この補正に関わるエネルギーも結構な値になりますよ。大よその計算値ですが、4×1024Jにもなります」

「そいつはどれ位の影響があるのかね?」

「ものすごく大雑把ですが、年間で6分位の自転速度の遅れですね。一日の長さが1秒ほど長くなる程の影響度です」

「俺のクオーツの時計以上に地球の自転がずれるのかい。たかが120mだろ?ちょっと影響が大きすぎないか?」

「たかが120mですが、されど120m ですよ。地球の半径が6,400kmに対して0.12kmもあって、地殻の平均比重を5位に見積もって、陸・海比の7:3、極地の氷のモーメント量を1割くらいで計算してみたのですが」

「地球の比重はもっと大きくなかったかい。」

「4位から10幾つにまで中心に向って大きくなりますが、回転モーメントは半径の5乗で効いてきますから、まあ大体あってますよ」

村君は淡々と答えてくれたが、どうも余りに扱う単位が大きすぎて、飲み込むには時間がかかった。

|

ここでの議論は本筋から少し離れているようには思えるが、ジブラルタル海峡が地続きであったとの仮説からは、氷河期の存在が不要(氷河期は無かった)との結論に到る故に、あえて早めに記載されている。

|