第10章の解説 12,000年前の事件の証拠

この章では1万2千年前のジブラルタル陸橋の決壊の証拠探しを行っている。大陸塊の大規模な移動の痕跡を探すべく、あれこれと調査検討した結果が記載されている。

先ずはシベリアのマンモスからである。

|

第10章 6月初旬

6月の初めの日曜日の午後遅くに山村君がやってきて、検討会が始まった。この前の家内の言葉が頭をよぎったが、言葉にはしなかった。

「マンモスの絶滅についての本を見つけたよ。図書館では見当たらなかったので、結局買ってしまったが。この前に山村君が作った地図に書き込んでおいた」

「ご苦労さまです。出費がかさみましたね」

【マンモスの氷漬け】

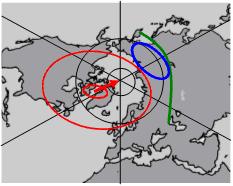

「マンモスはなぜ絶滅したか・・ヴェレシチャーギン著 金光不二夫訳」では、マンモス動物群の遺体の分布が示されていた。おおよその中心部は図の青線で示した部分である。ジブラタル陸橋の決壊前の北緯35度ラインは緑線で示した。

事故の前の青い範囲は35度から50度に分布しており、ジブラルタル海峡の決壊事故による極点の移動によって、最も急速な寒冷化(北へのシフト)が起きた範囲になる。

我々は事故の期間を1年程度と予測したが、これだけの短い時間の中では、マンモスや他の動物たちは温暖な場所にまで逃のびる余裕を持てなかったであろう。

|

大陸塊の移動を前提にすると、ユーラシア大陸から北米に渡った人類がアラスカ止まりとなった点も納得がいく。

「後は、これまで集めた資料やなんかをあたって、ネタを列記してみたよ。あまり相関は取れてないがね」

- ヴュルム氷河期は7万5千年前に始まり、1万2千年前に終わったと、そしてこの間、地球の温度は10度程も低かったと言われている。

- 北アメリカ大陸の北部は3,000mの厚さの大陸氷に覆われていたし、こうした海水の氷結によって現在よりも百数十mもの海面の低下が起きていたと説明されている。

- 当時はベーリング海峡が干上がっており、ユーラシア大陸とアメリカ大陸は陸続きであり、人類(ホモサピエンス)は2万7千年年前に北アメリカの北西部(アラスカ)に到達した。しかしながら北アメリカの大陸氷に阻まれてそこからは進めず、最初の人類が北アメリカの大平原の入り口に立ったのは今から1万1500年前であった。

「二つは氷河期が無かったとする結論でチョンですよね。最後の資料の後半部分がむしろ僕らの結論の方に味方してくれる内容ですね。生活圏の最北端にあたるアラスカに細々と生活していた人類が、もし異変を生きのびたとしたら、新たに開けた南へのルートを辿ったでしょう。むしろ、西が北に方向が変わって、やむなく北アメリカの大平原に進まざるを得なかったとも言えるでしょうが」

我々は、ジブラタル陸橋の決壊を“異変”とも言うようになった。事件とか事故とか呼ぶにはあまりにもダメージの大きすぎる出来事だったからである。確かに“ジェノサイド(皆殺し)”が最も気持ちを現す言葉かも知れない。

|

後日談にはなるが、結婚後メルボルンの工場に赴任した山村君が久しぶりに出張で戻ってきて一晩飲む機会があった。その時の会話の内容を次のページに挿入した。少しわき道に入ることにはなるが。

会話の内容は以下である。“地球の温度は10度程も低かった”との記事に対する彼の反論である。数式やなんかは後でメールしてもらった。

ちょっと脇道に逸れたが本文に戻ろう。この節では科学朝日の記事から、記載された意見とは異なる見解を引き出し、1万2千年前の急激な変化を見つけ出している。

|

【グリーンランドの氷】

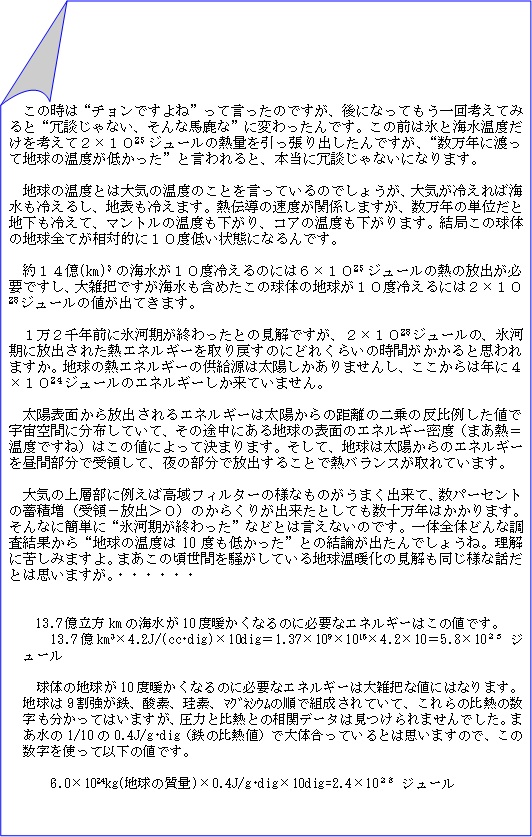

「1万2千年前の気候変動についての資料としては、だいぶ古いんだが書棚に残っていた科学朝日1994年11月号に掲載された記事を探し出したよ。<寒冷化と大化の革新・・安田喜憲教授>で、グリーンランドの氷の酸素同位体分析結果と、福井県三方湖の花粉分析の結果の比較のグラフだ。

赤の縦線は俺が追加したよ。ここを境にしてこれ以前は周期的な変動を繰り返しているが、赤い線のあたりの変化は数十年の単位で立ち上っている。そしてこの後は約1万2千年の安定領域に入っていることが分かる。異変の時の気候の急激な変化が見て取れるグラフだろう」

「なるほど、特に右のグラフは、花粉のグラフですか、典型的に1万2千年前の異変を示していますね。赤い線の後は変化量も一桁以上違っていますからね」

「同じ11月号では<海底から蘇る過去1万年の気候 小泉 格 北海道大学大学院理学研究科教授>があったよ。何でまとまった資料が同じ冊子から出てくるかって気もするな。山陰沖の日本海から採取した海底堆積物の柱状資料の研究結果なんだが」

1万1千年から1万年の間は親潮と対馬対流のせめぎあいで海水が停滞し、塩分の少ない浅海に住む珪藻や、溶在酸素の少ない海底に住む有孔虫がみられ、1万年から8千年では対馬海流が一進一退を繰り返し、暖かい海水で育つ珪藻と、冷たい海水で育つ珪藻が交代して現れる。8千年以降は暖流(対馬海流)が流入してきて、暖流で育つ珪藻や放散虫・有孔虫が増え、現在とほぼ同じ海洋環境ができた。

「海底堆積物の柱状資料の最下部(1万1千年より少し前に相当する部分)は均質な暗緑色粘土層とのことで、単に親潮の流入で説明が終わっているんだが、ここにも堆積物のギャップというか、地殻変動の結果が見て取れるよ。西南諸島や対馬を含めて、この地域は地殻移動による沈み込みの影響を受けた場所のはずだからな」

「異変を前提にして探してみると、結構たくさんの状況証拠が見つかるものですね。僕はナイル川と太平洋を探してみましたよ」

|

1万2千年前、地中海が1,000mを越す海面低下状態だったとすると、ナイル川も1,000m低い所に流れ込んでいたはずである。この節は、そんな観点でピックアップした内容が説明されている。

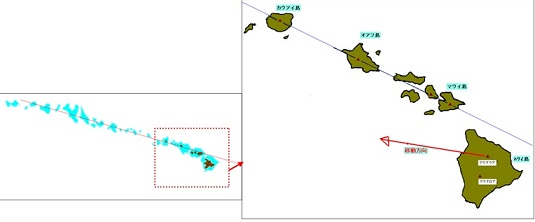

ハワイ島がハワイ諸島の連なりから微妙にずれているのは周知の事実だが、山村君はこれも異変の結果だろうと見ている。

|

【ハワイ島の奇妙なずれ】

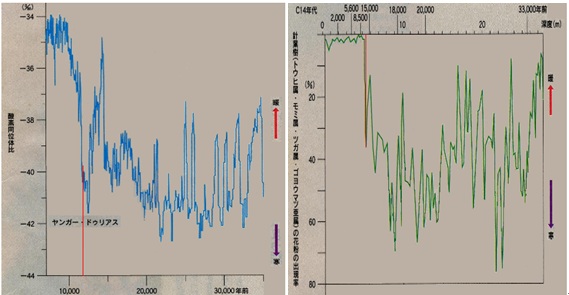

国際地学協会の世界地図から転写した太平洋ハワイ諸島の地図を次に示した。

一番新しいハワイ島が、追加した直線から南にずれているのが見てとれる。山村君は1万2千年前の陸橋の決壊によって、マントルの上に浮かんだ地殻(プレート)がずれてしまったことの結果として、ハワイ島がズレを生じたとみなした。

改造した地球儀を回していくと、赤道は西経150度で現在の赤道と交わる。そして、ハワイ諸島は西経175度付近のリシアンスキー島から158度付近のカウアイ島、オアフ島、モロカイ島、マウイ1島まで、改造した地球儀の北緯18度の線上に乗る。つまり、陸橋の決壊−異変−以前は赤道に平行した連なりであったと言える。

ハワイ諸島の島は、地球マントル層のずっと深いところに、地下数千kmのコアとマントルの境界にその源を持つホットスポットによって火山島として形成されている。そして形成された島が地球表層のプレート運動によって移動していくことで次々と新しい島ができ、列島ができあがる。

しかし、プレート(地殻)が移動するのは、色々な要因はあるにしても、単純化すれば何かに引っ張られるからか、或いは何かに押されるからにすぎない。そして引っ張るのはなにかといえば、月と太陽になる。

地球の内部から表面に至るにつれて、月と太陽の引力の影響は大きくなる。数百万〜数千万年のロングレンジでみれば、地殻の動きは地球の回転方向、即ち、月・太陽の運行方向に平行せざるを得ない。緯度の線に沿うはずである。

これらを踏まえて、山村君はハワイ諸島の傾き(北北西に向かっての連なり)が地殻移動の結果によって生じたのだと結論した。

プレートテクトロニクスの考えでは、現在もハワイ諸島の並びの方向(赤い直線方向)に向けて、プレートの移動が起こっていると言われている。しかし、ハワイ島のズレはバラツキにしてはあまりにも(緯度ベースで0.5度も)南にずれていて、プレート運動がこの付近から急にカーブしていると考えるのも不自然である。

地殻のズレに影響されない、不動点であるホットスポットが、現在のハワイ島(特にマウナロア、キラウエア火山)を形成し、他の島々が相対的に移動したのがズレの原因だと言うのが山村君の見解である。

|

ハワイ島のずれが異変の結果だとすると、その証拠は?と言うことになる。山村君はスバル天文台の位置のシフトの数字を見つけて、精度は低いだろうが、その根拠を見出している。

|

この見解に従うと、ハワイ諸島はそれが連なる直線方向ではなくて、若干左の方向、すなわち現在の西の方向に平行移動していなければならない。

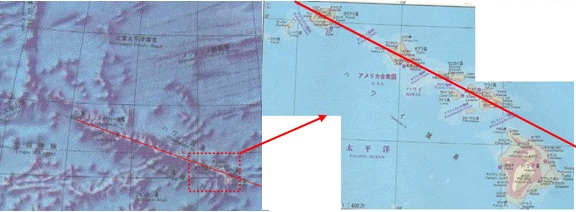

ハワイ島のマウナ・ケア山にスバル天文台ができた。“メタルカラーの時代”の山根眞一さんが、スバルの建設から完成までの記事を書いたが、観測の開始時にトラブルが起きたと、建設とか設定のミスでは無かったのだがハワイ島のシフト、陸地の移動を考慮しなかったのが原因で観測上のトラブルが起きたと述べている。 1年当り8センチ程度の移動が起きていて、精度の高い望遠鏡の位置決めに影響が出たのである。

山根さんのズレ数字(西に60cm、北に10cm)からすると、現在のハワイ島の移動方向はハワイ諸島が連なる直線方向では無い。むしろ緯度線方向に近い向き(ハワイ諸島の拡大図に追加した赤矢印)である。未だ少し緯度線上からずれてはいるが、広い太平洋プレートの慣性モーメントを考えると、一万年ではまだ曲がりの途中にいると考えて良いだろう。

・右図拡大・

1998年に映画「ディープインパクト」が放映された。小惑星が地球に衝突した時の影響がテーマになっているが、この、小惑星や隕石の地球への衝突がこの話をイメージし易いと思う。

6千5百万年前の白亜紀末に恐竜が滅びたのが、隕石若しくは彗星が地球に衝突したためであるとの説は、今日、受け入れられるようになった。ユタカン半島付近への直径10キロメートル程度の小惑星〔隕石〕の衝突があったことが、人工衛星からのクレーターの発見などによって明らかになってきた。

この衝突は、恐竜を絶滅させただけでなく地球全体の生命進化にも大きな影響を与えたし、もちろん地殻移動も引き起こした。

ハワイ諸島はミッドウェイ島の西の方で折れ曲がって、天皇海山列に連なっている。海山には結構日本の皇族の名前が付けられており、応仁、欽明、雄略、桓武の名前がある。ハワイ諸島の移動量の演算から見ると、折れ曲がり部分が6千5百万年前あたりに相当する時代になる。白亜紀末のディープインパクトの遺跡だと言って間違いは無い。

同様に今後、折れ曲がりの角度は異なるが、ハワイ島を起点とした新しいカーブと新しい直線列島が形成されていくであろう。

|

二人の調査結果も大体終わりである。この後どうするかの相談がなされている。

以上で、本書のストーリーは終わる。この後ろに11章はあるが、まあこれはエピソードである。

**************************************************************************

|

20万年から30万年位前の時期にジブラルタル海峡が陸続きになった。(アフリカ大陸とユーラシア大陸が少しずつ接近して、モロッコの北端とスペインの南端部が繋がった。)これを仮説として、以下が展開されてきた。

- 20万年ほど前のエーゲ海クレタ島北部の低地に住み着いた人族(多分ネアンデルタール人だろう)が、ここの特殊環境下で現代人類に進化した。

- 遅くとも5万年前には世界各地への拡散が始まり、南ルート、東南ルートそして第三段階の東西ルートを経由して、アラスカや南米大陸にまで進出した。

- この拡散の過程で先住のネアンデルタール人は駆逐され、滅び去った。

- 大陸塊の移動が起き、地中海地域のみならず全世界で人口が激減、おそらく10万人にまで激減、少数の生き残りから数々の伝説が生まれた。

- 1万2千年前の大事件はマンモスの氷漬けやハワイ島の位置ずれなどに痕跡を残している

- 氷河期などは無かった。この大事件を見落としているがために出てきた錯覚である。

これくらいの解説付きなら職場の女の子たちも読んでくれるはずである。

****ジブラルタル海峡の水門解説委員会**** |

|