イェヌーファ創作過程でいったいヤナーチェクに何が起ったのだろう。イェヌーファ以前の作品をひもとくと少数の器楽曲を除けば大多数が合唱曲で占めら れ、民謡の歌詞(民俗詩)を用いたり、また民謡そのものの使用も見られるが、1885年頃から民俗学者で民謡収集も行なっていたフランティシェク・バルト シュと知り合い、その民俗探訪の故に同行して実地の民謡・民俗音楽収集を始めている。時にヤナーチェク31才。モラヴィア東部地域及びスロヴァキアの一部 を含めながら比較的限定された地域ではあったが民族(俗)文化が豊かに生きづいている地帯を網羅している。1889年~93年の一時期、こうした民謡・民 俗音楽を自作品にそのまま盛んに取り込んで集中的に多数の作品を完成した中に第2作のオペラ『物語の始り』が含まれている。しかしこのような活動は19世 紀中葉から激しさを増してきたチェコ人の民族復興運動の一環だったのであり、ヤナーチェクの独自性はこの時点ではまだ隠されたままではあるがイェヌーファ 以降の作品の十分な土台を築くことになる。

これと併行して彼は発話旋律の研究を継続的に行なっていた。「発話旋律」とは人がことばを発する時のイントネーション、リズム、あるいは瞬間的状況の変 化におけることばの旋律型態的有り様の研究であって民謡収集研究とも密接に関連している。イェヌーファ作曲と同時的に進められた民謡の分析的研究によって 民謡は「ことば=歌詞の朗唱に由来し、そこに旋律的起源がある」とする立場を取るヤナーチェクにすれば日常会話中のことばの持つ旋律的側面に関心を寄せた ことは必然であったろう。元来、オペラ作曲の素材として始めたこの研究はモラヴィア民謡研究の深化と軸を同じくする。モラヴィア民謡の持つ朗唱風な自由リ ズム、アルカイックな旋法性の豊かな保持、突然の調性的変調、拍子の頻繁な交換といった様式上の特異な特徴の丹念な分析と編曲を通してヤナーチェク自身の 音楽様式に深く浸透してゆく。

この様な基盤に立って合唱曲の分野で独自の声が胎動を始めていた。イェヌーファの主題的先駆をなす無伴奏男声合唱曲「嫉妬する男」である。またG.プラ イソーヴァの戯曲「彼女の養女」からオペラ台本を自ら作成した後に「イェヌーファ」序曲として作曲され、今日では「イェヌーファ」からは除外されている序 曲「嫉妬」も直接的先行作となっている。民謡「嫉妬する男」の前者はバラッド詩を用い、後者は旋律を主題に使用している。嫉妬は「イェヌーファ」のドラマ 展開上の重要なファクターの一つなのだ。

音楽の様相

このような田舎(スロヴァーツコ地方)生活の一断面をリアルな散文の会話体で表現されたオリジナル戯曲のオペラ化を企てたことは当時(1893~4年) としては全く大胆な試みであった。何より自己の体験や経験を重視するタイプの作曲家だったヤナーチェクとすれば手近な素材-民謡研究と発話旋律の研究-を 活用することは全くの必然であった。しかしその実際的運用となると非常な困難が付きまとったことが読み取れる。大局的見地としての形式はオペラ台本作成の 過程で、もののみごとにクリアーされているのである。つまり各幕がそれぞれ3部構成を持つ形式的バランス感覚の鋭さを現して、ドラマツルギーと音楽的構造 形式がみごとに一体化されているのである。問題は細部にあったのだ。ヤナーチェクはこのオペラの主要な登場人物4人に心血を注いでいることは劇的中心部で もある第二幕がこの4人以外、一切登場しないことでも明らかだ。コステルニチカ、イェヌーファ、ラツァ、シュテヴァである。そしてこの人物達の性格的内面 に踏み込んで、それぞれを内側からも外側からもその精神の有り様を鮮かに照射する役所をオーケストラに与えている。それはもう一人?の声なのだ。

〈楽器編成〉

フルート3(ピッコロ2持ちかえ)、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トラ ンペット2、トロンボーン3、チューバ、ティンパニーと打楽器群、ハープ、弦5部。その他舞台裏にホルン2、ピッコロ、トランペット、小型グロッケンシュ ピール、ズヴォンキ(小ベル)、ヴァイオリン(第1:2、第2:1)、ヴィオラ、チェロ、バス各1。更にシロフォンもあるが、今回はオケピットの中で演奏 される。

さて問題となった細部について述べよう。もっとも細部といっても先に手近な素材の活用について述べた民謡・民俗音楽と発話旋律の運用、使用法の問題であ る。

イェヌーファには第一幕と第三幕に、民謡・民俗舞曲が次々と現われる。これらは実在の民謡なのか、というと詞については真正な民謡から採られているが、 旋律はヤナーチェクの創作なのだ。全く実在の民謡然としているためにこのオペラは民族的オペラだと思われる向きもあろうが実はまことに手の込んだ手法で書 かれている。民謡的様式がいかにヤナーチェクの音楽的様式に深く浸透しているかの証でもあろう。この民謡的様式が意外なところでも姿を現わすのである。

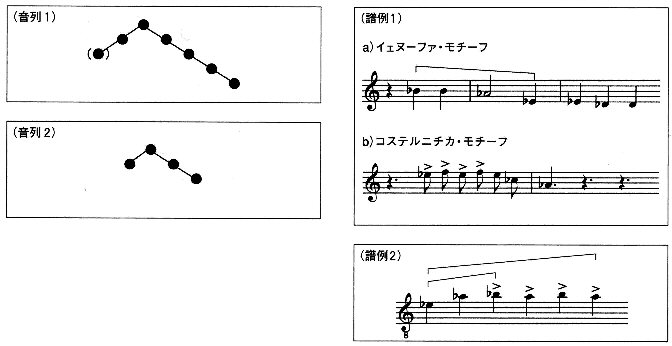

第一幕では特に顕著に浮かび上ってくるのがアリア的部分でも、対話部分でも、民謡の形式的モデルとしての有節歌曲形式を構成しようとする意図である。こ の形式は規則的周期性と韻律的整合性を具えた韻文にこそふさわしく、韻律的不規則な散文には合致しない。そのためにヤナーチェクは散文台本に作曲するにあ たって小さなモチーフ音型を基礎としたのだった。この基礎的音型は音高のみで抽象化して図示すれば5~7音(音列1)と4音からなる(音列2)の2種にす ぎない。当然ながら逆行や反行型といった音型的倒置。また調性的、旋法的音程変化、あるいはリズムや拍子の変換といった具体的活用において変幻自在に変化 する。その一瞬ごとの変化の過程で音楽的意味の更新と変容をもたらすヤナーチェクのしたたかで巧妙な手法的新機軸の誕生を読み解くことができよう。

この音型自体は伝統的に、歴史的に使い古されてきたものにすぎない。民謡しかり。しかしモチーフ音型を基礎とすると旋律の断片化、モザイク化といった旋 律的解体現象を引き起こしかねないため、どうしても音楽的まとまりを与えるためには形式の存在が必須の条件となる。そのために民謡の一般的形式モデルとし てこの形式を意図し、用いながらほとんど旋律としては終止せず、絶えず変奏され、更新されるために古典的意味での音楽的主題とはなり得ない。

この様な第一幕とは異なり、長い中断を挟んで作曲された第二、三幕では基礎音型はことばの抑揚を自然に生かす手段として有効に機能する。各幕共通に現わ れる同一モチーフがないわけではない。オーケストラで奏される第一幕でのイェヌーファの不安、第二幕のシュテヴァの恐れ、第三幕でのコステルニチカの罪の 意識とを、そっと告げ知らせるモチーフ、あるいは第二幕でのイェヌーファが生まれたばかりの子を思いやるモチーフが、コステルニチカからその子の死を知ら された後の嘆きの場面にファゴットでそっと添えられる。この様なモチーフは人物の内面を何げなく照らすのであって固定楽想として、ライトモチーフとしてあ るのではない。その意味からすればヤナーチェクはイェヌーファとコステルニチカに特別なモチーフを与えている。

イェヌーファには2度と4度を含む5度枠3音の音程関係が埋め込まれたモチーフ(譜例1a)でモラヴィア民謡に頻繁に現れ、その背後には五音音階が控え ている。コステルニチカに与えたモチーフ(譜例1b)は同音の連続する語り口調の頑固な性格表現に明確な輪郭を付与し、ライトモチーフ的機能を持ってい る。これは新兵の一群の合唱でコステルニチカを指して反復して歌われ、またこれに続くイェヌーファとシュテヴァの唯一の対話場面の最後におばあさんが加 わった三重唱でハープによって奏されるが、この時イェヌーファとシュテヴァの心に去来していることが何であるかを告げ知らせるとともに、シュテヴァが去り 際に歌う音型(譜例2)はコステルニチカモチーフの逆行であり、また最初の3音はヤナーチェクがイェヌーファに与えた2度と4度音程を含む5度枠の逆行と なって、イェヌーファとコステルニチカの2人に逆らうことを一瞬に明らかにする。宙に浮いたままのシュテヴァの歌をオーケストラがからめ取った間奏を挟ん でラツァが直後にイェヌーファをからかうが、ことばとは裏腹にコステルニチカとイェヌーファに従順であることを示す。ラツァは決して逆行では歌わない。

このようなモチーフの使用法はライトモチーフ的であるとはいえ基礎的音型そのものでもある。ヤナーチェクは人物の性格表現に音程的側面を重視する。1幕 でのラツァの嫉妬心、2幕でのコステルニチカが狂気に陥るモノローグと、その幕切れでの幻影におそわれる際の半音の多用と幅広い音程の活用はその対照性と 劇的な振幅によって明らかとなる。それは先にも述べたもう一つの声としてのオーケストラの人物の内面的精神を照らし出す表現力によって、より増幅されるの である。そして更にこうした激しい子殺しをめぐる心理的動揺の前にイェヌーファの[おやすみなさい、母さん」といって別室に去る際のオーケストラの間奏 と、モノローグの最後で聖母マリアに一心に祈る3度音程の静けさ、あるいはコステルニチカから子供が死んだことを告げられた後の深閑とした内に秘めた悲嘆 によって、劇的対照性は際立つのだ。こうして第二幕はこのオペラの白眉となる。

第三幕は少々趣を変える。イェヌーファとラツァの婚礼の日、次々と登場する人物達がオスティナート・リズムに乗って確かに軽やかさと単純さに満ちて一気 に直線的に村の娘達の婚礼祝いの歌にまで突き進む。しかしそこにはコズテルニチカの罪の意識を抱えた晴れることのない姿がある。

このオーケストラの執拗に絡み付くリズム・オスティナートは第一幕冒頭の序奏のシロフォンの連打から始まっている。印象的な響きは一幕の所々で聴こえて くる。クラリネットとヴィオラがすぐにシンコペーションリズムで絡む。これを前兆として刻々と変化しながらほとんど全面的に被われるのだ。民族的舞曲のオ スティナート・リズムであれ、各場面を継なぐ静寂での一幕の水車の回転を示すシロフオンから、全音音階までも含むスケールの上下する渦となって大騒ぎとな る幕切れ。二幕もまた序奏からずっと絡んでいる。確かに刻々と変化しながらとはいえこれほど執拗にまとい付かれるとある種の心理的強迫観念を引き起こしかねない限界ぎりぎりまで行き着く。ところが第三幕になると表層的手法は何も変わっていないにもかかわらず、至って現世的世界に戻っている。村の娘達の祝婚 歌にヤナーチェクはそっとイェヌーファに与えた2度と4度を含む5度枠の音程関係を忍ばせる。これはイェヌーファヘのはなむけなのだ。

狂気的深層世界から現世への帰着によって現実的解放感に満たされてこのオペラは終る。イェヌーファとラツァの最終の二重唱でのイェヌーファが最後の最後 でラツァを真に受け入れて歓喜を持って歌われる音型と、第一幕最初のイェヌーファの第一声の不安と焦燥とは同じ音型でありながら、その意味するところは全 く異にする音楽的意味の変容と、また第二幕の中軸となっているコステルニチカとイェヌーファの連続するモノローグにおける2人の性格表現の対照性は『イェ ヌーファ』全体の象徴ともなっている。その断層の深さはヤナーチェクの追求したリアリズム=ヴェリズモであったのだろう。

イェヌーファ完成後、ほとんど途絶えることなく次々と6本のオペラを完成させたヤナーチェク世界に、どうぞ耳と目をお離しになりませぬよう願っておりま す。

※本稿は2004年12月に行われた二期会「イェヌーファ」公演のプログラムからの転載です。