|

| ズデンカ・シュルツォヴァー (1879) |

先日、ヤナーチェクの妻、ズデンカ・ヤナーチコヴァーの回想録(ジョン・ティレル英訳)を読み終えました。

家庭生活とは幻想を保つ余地のないものなので、マーラーや漱石など“偉人”の妻による回想録は、どれも容赦なく赤裸々で面白いのですが、この本も例外ではありません。特にズデンカの場合、ヤナーチェクが駆け出しの頃から亡くなるまで連れ添ったので貴重な証言に満ちています。

●My Life with Janáček: the memoirs of Zdenka Janáčková

edited and translated by John Tyrrell

Faber and Faber, London, 1998

ISBN 0-571-17540-6

ヤナーチェクが夫婦の不和、子供の死などによりほとんど家庭崩壊状態にあり、長らく不遇な時期を過ごした後、晩年、年の離れた美貌の人妻カミラ・ステッスロヴァーに夢中になり創作活動の源泉としたのはよく知られたことです。『カーチャ・カバノヴァー』、『利口な女狐の物語』『消えた男の日記』等、晩年の傑作の多くがカミラの面影を反映しているといわれる一方、ズデンカにまつわる作品は20代に書いた「ズデンカ変奏曲」というドヴォジャーク風のピアノ曲くらいしかなく、ヤナーチェクの女性関係では、もっぱらカミラについて語られてきました。しかし、この回想録を読み、ズデンカとの関係も決して希薄なものではなかったことが様々なエピソードから伺えました。

ヤナーチェクはズデンカにとって良い夫ではなかった、というよりもかなり酷い亭主で、問題の大半は彼自身にあるといってもいいでしょう。とにかく依怙地で頑固、しかも浮気性、とまあどうしょうもない。こんな夫ならば、愛想を尽かしても無理はないところですが、ズデンカは夫の才能を認めるだけの知性を備えた女性で、夫を理解しようと努め、可能な限り支えてきたようです。

また、ヤナーチェクにズデンカへの愛情が全くなかったかというとそうとも思えない。ズデンカに対する残酷な仕打ちは、子供っぽくあてつけがましい、ある種の甘えを含んだものように思えます。その根本にあるのは一体何なのだろうか。

以下、断片的な覚書を列挙します。

◆レオシュとズデンカの出会った時期、対照的な生い立ち

ヤナーチェクとズデンカとの生い立ちを調べてみると、これ以上ない位に対照的な家庭環境に育ったことがわかる。また、二人が出会い、一緒になった1880年代は、オーストリア帝国の支配力が弱まる中、ドイツ語を日常語とする都市の富裕層(ズデンカの実家であるシュルツ家)からチェコ語を日常語とする地方の新興層(ヤナーチェク)へ政治的・経済的なパワーがシフトする時期とちょうど重なっている。夫婦不和の原因を社会的要因のみに求めるのは不適当だが、チェコ人社会の分化が進行する中での社会的な緊張は、上昇志向が強いヤナーチェクの家庭生活に強く反映されたと思われる。

ズデンカはブルノの音楽学校の校長の一人娘として都会の富裕な市民の家庭に育った、いわば良家のお嬢様だった。彼女の父親、エオリアン・シュルツはチェコ人、母アンナはドイツ人で、日常語としてドイツ語を使用し、チェコ語を話すのは召使いのみ。そんな環境でズデンカは学校へ行かず、家では父の部下の教師たちからドイツ語で教育を受けた。そしてヤナーチェクは家庭教師の一人として彼女に出会う。

|

| ズデンカ・シュルツォヴァー (1879) |

◆ヤナーチェクの幼少時代が性格に与えた影響

一方、ヤナーチェクはオストラヴァ郊外の寒村フクワルディの教師の9番目の子として生まれた。幼少よりずば抜けた秀才だった彼は、家族の中でも特に期待を集めたのだろう。父の死を契機に11歳でブルノの修道院に送られるが、これは英才教育を兼ねた口減らしのようなものだったと思われる。

人は往々にして幼少時の欠落感を一生引きずる傾向にあるが、一家の希望を背負い早くに親離したヤナーチェクには、強い父権意識に母性的な愛情への飢えを共存させ、それが彼の家庭生活や女性関係に反映したのかもしれない。

◆2枚のポートレートから読む内面の変化

ヤナーチェクは、後年、ドイツ系資本の路面電車に乗るのさえ拒否する先鋭的な民族主義者となり、ドイツ系社会に対するチェコ人の牙城として結成された文化協会、ブルノ・ベセダの中心人物として活躍した。しかし、ズデンカと出会った20代の頃は、それほど強い民族意識を持っていなかったか、持っていたとしても処世のため隠していたのだろう。むしろ、野心に満ちた地方出の若者は、当初、出世のため積極的にドイツ系のエリート社会に同化しようと努め、ドイツ語の習熟に励んだ。

例えば、ここにヤナーチェクの若き日の写真が2枚ある。一枚は、ヤナーチェクが20歳の時、1874年にプラハで撮ったもので、髪を整え眼鏡をかけて澄ました表情はおよそ彼らしくないドイツ的な都会人の風貌である。ズデンカと知り合ったのはこの2年後の1876年。そして、その3年後の1879年の写真ではモジャモジャの髪に髭面というスラヴ的な特徴を露わにしたものに変っている。とても同一人物とは思われないこの間の肖像の変化は、彼の内面の変化をよく示しているのではないだろうか。

|

|

|

| 1874年 | 1879年 |

◆ドヴォジャークの影響

この間のヤナーチェクに変化をもたらしたこととして2つが考えられよう。

まず1つは社会情勢の変化。そして、もう1つはドヴォジャークとの出会いである。ヤナーチェクは、澄ました肖像写真を撮った1874年、プラハのオルガン学校に入学する。憧れのプラハで彼は音楽史の本流である独墺系の音楽を学ぶが、自分の個性とは相容れないものを感じていたに違いない。彼の独墺系の音楽への決別は後年のライプツィヒ留学の中退で決定的なものになるが、このときはまだ自らの進路に迷っていたのだろう。このような時、尊敬する先輩であり生涯の友となるドヴォジャークとの出会いは、彼に大きな影響を与えた。ヤナーチェクと同様に田舎育ちで、それを不器用に隠そうともせず、オリジナリティ溢れる作品を次々に発表していたドヴォジャークは、チェコ人の作曲家として独墺系の主流に従わずに成功可能だという希望と自信をヤナーチェクに与えたのだろう。79年の髭面の肖像は、同じく髭面だったドヴォジャーク、スメタナに続くという意識の現れだったのかもしれない。

◆野心的な青年の誤算

野心的な青年ヤナーチェクがドイツ語を話すエリート層であるシュルツ家に食い込み、そこの箱入り娘と親しくなって結婚する。そこには出世のための打算もあったかもしれない。しかし、社会情勢の変化はむしろヤナーチェク側に有利に動く。シュルツ家は没落し、ヤナーチェクは勃興するチェコ語コミュニティーの文化的リーダーとなる。

ヤナーチェクが妻と彼女の実家のシュルツ家に対し酷薄とも言えるほど冷淡になるのは、このような若き日の思惑の後ろめたさを隠すためだったのだろうか。あるいはヤナーチェクはシュルツ家の縁戚であることを愛国的な活動家として障害と感じるようになったためだろうか。結婚後、手のひらを返したように抑圧的になったヤナーチェクは自宅での夕食を避けて外で済ませるようになり、やがて女性問題などで夫婦間が険悪になると家庭内別居状態になる。

一方、シュルツ家のヤナーチェクに対する態度は概ね好意的なもので、相当の経済的援助をしていた。にもかかわらず、ヤナーチェクはなにかと彼らに反発する。これに対し義父のエオリアン・シュルツは、「我々が彼に何か悪いことでもしたのか?」と当惑しきっていた。ヤナーチェクが義父とかろうじて和解するのは、1923年、妻に懇願されて彼の臨終を見舞った時だった。

◆ドイツ語を話すチェコ人、シュルツ家の没落

ズデンカがヤナーチェクと出会った頃とほぼ同時期にプラハで行われた国勢調査(1880年)によるとドイツ語を日常語とする者は全体の人口の13.7%で、残り86.2%がチェコ語を使用している(※身体の国民化 ~多極化するチェコ社会と体操運動 福田宏著 北海道大学出版会)。このように大多数のチェコ人の日常語であるチェコ語は、フォーマルな言語として認められておらず、19世紀初頭には街頭で女性にチェコ語で話しかけることすら無作法とされていた程だった。つまり、ズデンカは、まだドイツ系の支配が強かった時代にドイツ語を話すエリート層の家庭の箱入り娘として育ったといえる。

シュルツ家の人々はチェコ語が不自由だった。母親アンナはドイツ人だが、父親エオリアンはチェコ人。チェコ語を話せないチェコ人のエリートは、オーストリア帝国崩壊とともにマイノリティーに転落する。

しかし、シュルツ家の人々は、パワーシフトが進行し自らの既得権が剥奪されることを感じながらも、自らはオーストリア帝国の国民であるよりむしろチェコ人であるというアイデンティティを確かにもっていたようだ。ズデンカの手記からは、ドイツ系社会よりもチェコ系社会への共感が読み取れる。ズデンカはブルノ・ベゼダに積極的に参加し、チェコスロヴァキア独立の折には夫と歓喜を共有している。

ズデンカにはレオという弟がいて、彼女の母アンナは、思い悩んだ末、レオをチェコ語で育てる決意をして、自らも苦労してチェコ語を学んだが、あまり上達しなかったという。親子で別の言語を話さなければならないとは何ということだろう。

ヤナーチェクは、結婚後、ズデンカに対してチェコ語の使用を強制し、ドイツ語の本を読むことやドイツ系のコミュニティーに参加することを一切禁じる。しかし、彼女は、これについてはそれほど苦ではなかったようだ。若い彼女は、この頃からある程度チェコ語が出来たのだろう。むしろ、ドイツ語からチェコ語への移行は、彼女の両親の世代にとってより厳しいものだったと思われる。

ちなみに、ズデンカの両親は、1899年よりレオの住むウィーンに移り住むが、この理由の一つにはウィーンがドイツ語圏だったことが考えられる。ドイツ語しか話せないチェコ人が、住み慣れた街を離れるということは当時よくあったに違いない。ウィーンにおける彼らの生活はこれまでのような恵まれたものではなかった。ズデンカは実家の家族が皆ウィーンに移ったことで、孤立感をより深めることになる。

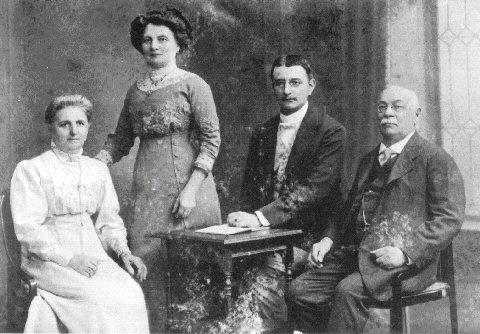

|

| シュルツ家の人々(母アンナ、ズデンカ、レオ、エオリアン;1904年ウィーンにて) このどこかお堅いブルジョア的な雰囲気はヤナーチェクと波長が合わなかったのだろう。 |

◆ズデンカの弟レオの恋人ジョセフィーナ

ズデンカの弟レオの恋人であるジョセフィーナは、ズデンカの母が亡くなった後、ウィーンでズデンカの父エオリアンの面倒を看ていた。母は、生前、家柄の不釣合いを理由にジョセフィーナとの結婚に反対した。レオはそれ以来、結婚話を全て断っていたので、ズデンカはレオが身を固める気がないものと思っていたが、二人の関係は密かに続いていた。

ジョセフィーナの両親はチェコ人で、特に靴職人の父は、チェコ語の新聞を購読し、古いスラヴの聖書やフランチシェク・パラツキーの『チェコ民族の歴史』を愛読する熱烈なチェコ愛国者だった。しかし、ジョセフィーナはドイツ語を話し、チェコ語は不自由だった。

彼女はシュルツ家のようなエリート階級ではなかったが、お針子として都市で働くためドイツ語を選択せざるえなかったのだろう。そして結局、彼女もウィーンに移り住むことになった。レオとジョセフィーナはその後、家族に祝福されて一緒になる。

ちなみに彼女の弟は自らをドイツ人だと主張し、筋金入りの社会主義者としてロシアで暮らした。この家族にも使用言語の移行がもたらした捩れが反映している。

◆ズデンカの鈍感さ

ジョセフィーナについてズデンカは熱烈な民族主義者であるチェコ人の娘が母国語を話せないのはなんて奇妙なことだろうと訝っている。

箱入り娘として育ち、若くして結婚したズデンカにジョセフィーナの境遇を理解するのは困難だったのだろう。ズデンカは知的でしっかりした女性だが、こうした鈍感さは回想録にも随所に現れていて、それは多分、夫を苛立たせたに違いない。そして、彼女自身は、夫の苛立ちの意味をよく理解できなかったのではないか。

ヤナーチェクは、シュルツ家の家族について、暗く、神経質で、堅苦しいといった印象を持っていた。これは確かにシュルツ家のポートレートからも伝わってくる。しかし、ズデンカは、その中でも生来、陽気で自由な気質の娘だった。彼女はこの回想録において性生活も含めてかなり率直に語っており、さばけた性格をうかがわせる。しかし、両親の愛を十分に受けて育った娘は、夫が抱いている不合理な甘えの感情に疎かったようだ。

例えば、夫婦でルハチョヴィッツェへ湯治に出かけた折、家政婦が病に伏したとの報が届くと迷わず夫を置いて帰宅する。夫は「あのとき君は私を一人残していった」と恨み言をいうが、妻から言えば「そんなの仕方がないじゃないの」といった風。

このような夫の不満は、やがて浮気問題へと発展していく。ズデンカは自分より知性も品性も劣る男好きのするようなタイプの女性にばかり夫が夢中になるのを知って、プライドを酷く傷つけられた。

◆ドイツ語で書かれた「ないしょの手紙」

ヤナーチェクは決してドン・ファンではなく、女性に対して一途で純情なところがあったが、だからこそ始末におえず妻としては余計に悩ましかったのだろう。ズデンカの回想録には彼の浮気相手として3人の女性の名前が挙がっている。

まず1人目は故郷フクワルディに住むフランティシュカ・ラコヴィショヴァーという既婚の女性で、ヤナーチェクは帰郷のたび彼女と会い、たびたび文通をしていた。ズデンカが夫と彼女との関係を知ったのは25歳頃。彼女はズデンカより少し年上で、それほど器量が良いわけではないのに、自分には禁じたドイツ語でお互い親称で呼び合うような甘い手紙を書いていたことにショックを受ける。

ちなみに、ヤナーチェクは浮気を隠すのが下手で、「ないしょの手紙」を机の上に放置したり、ポケットに入れたままにしておいて、娘のオルガにさえ秘密にしておけなかった。

もっともラコヴィショヴァーとの関係はそれほど深刻なものへ発展しなかった。ヤナーチェクがカミラに夢中になり、そのことが広く世間に知れるようになっていた最晩年の1927年、ズデンカはフクワルディでラコヴィショヴァーと偶然再会し、若き日の夫との関係を質している。それに対して彼女は「ちょっとキスくらいはしたけれど、他に何も悪い事はしなかったわ。」と答えた。

◆ヤナーチェクのドイツ語能力

ヤナーチェクはドイツ語を敵視していたが、いざというときには抵抗なく大変流暢に話すことが出来た。彼はシュルツ家の家庭教師になった当初、如才ない好青年としてドイツ語を操りズデンカの家族の信頼を得たし、ウィーンなどドイツ語圏で彼の作品が上演された折にも通訳なしでスピーチした。

◆ヤナーチェクの経済観念の薄さ

ヤナーチェクは経済観念が薄く、そういった面の実務的な能力はなかったようだ。新婚旅行では旅費が底をつき、旅先で苦労して知人から工面するが、結局、ヤナーチェクの勘違いで旅費は不足していなかったことが分かる。

その点、ズデンカはしっかり者で家計を切り盛りしていたようだが、新婚当初は食費も事欠き、実家の援助を受けることも多かった。父権的なヤナーチェクは、ズデンカが堅実に家を守ることは望んだが、自らの出費を管理されることは望まなかった(世の亭主はみな同じか)。特に若い頃は少ない収入の中で何を優先するかについて二人の意見は合わなかったことだろう。

晩年、ヤナーチェクがカミラに入れあげたときズデンカは、女性としての嫉妬という以上にこれまでの浮気騒動とはまた違った不安を感じる。それはユダヤ人であるカミラが抜け目なく夫の財産を狙っているように思えたからだ(これには彼女の偏見も感じられるが)。ヤナーチェクの死後、彼女の懸念は的中し、遺産相続をめぐってカミラと5年間にもわたって法廷で争うこととなる。

◆病弱な子供

ズデンカは母乳が出にくい体質だったため、生まれたばかりの息子ウラジミールに乳母をつけることを強く望んだ。娘のオルガが病弱なのは幼少時の栄養不良が原因と考えていたからだ。父権的な意識の強いヤナーチェクは、第一子のオルガが女子であることに失望を隠さなかったが、待望の男子であるウラジミールは大変可愛がっていた。しかし、それでもウラジミールに乳母をつけることは浪費だといって強く反対する。

ズデンカは病弱な子供の健康を常に心配していた。夫婦の溝が広がる一方、子供だけが彼女の希望だったのだが、ヤナーチェクはそんな妻を常に神経質すぎると非難する。

ここにも生育環境の差があるのだろう。都市の富裕層の家庭で育ったズデンカにとっては乳母を雇って育てるのはごく当然で、この場合、最も優先すべきことだったのだが、貧しい大家族で育ったヤナーチェクには贅沢に思えたのだろう。この頃、ズデンカは夫の実家を訪れた折、ヤナーチェクの妹ヨセフカからウラジミールの子育てに関して意見され(文脈から推察するに「義姉さんは心配しすぎよ。子供なんか放っておいてもちゃんと育つものよ」とでも言われたのだろう)、「未婚で母親になったこともないあなたに何がわかるの?」と応酬して大喧嘩になっている。

ウラジミールが病死した後、ズデンカはますますオルガの体が心配でならなくなる。しかし、ヤナーチェクはオルガが深刻な健康状態にあることを認めようとしなかった。1902年、オルガはロシア語の学習のため、ストーカー的な元恋人から逃れるため、ペテルブルクに送られるが、これが身体に負担となり寿命を縮めることとなる。娘オルガの死は、ズデンカにとって何よりもつらく悲しいことで、回想録では、その経緯について無神経な夫により愛娘を奪われたと激しい悔恨を込めてきわめて詳細に述べられており胸を打つ。

◆オルガの葬儀

オルガの葬儀は街をあげての盛大なものだった。ヤナーチェクは当時まだ作曲家として名声を確立していなかったが、ブルノでは既に相当な名士だったことをうかがわせる。

◆陰気を嫌い、恐れる性格

ヤナーチェクは陰気というものを極端に嫌い、恐れていた。愛娘オルガが亡くなる直前ですら、当時『イェヌーファ』を作曲していた彼は、家中に充満する陰気な雰囲気を嫌いフクワルディに避難している。また、親しい友人の葬儀にすら参列しようとせず、墓や教会を避けていた。

このような性格が、シュルツ家に対する生理的な拒否反応の基になったとも考えられる。また、老いを成熟として受け入れるよりも、衰弱として恐れ、若い女性への情熱を通して「永遠の若さ」を追求する動機ともなったのだろう。

◆“平和の天使”ホルヴァートヴァー

ガブリエラ・ホルヴァートヴァーはイェヌーファのプラハ初演(1916)でコステルニチカを歌ったソプラノ歌手。回想録に登場する2番目の浮気相手である。彼女は女を武器に実力者に取り入って役を得るような女性だったが、ヤナーチェクは彼女の媚態にすっかり参ってしまう。長年、満たされなかった女性への感情をひきずりながらも、この齢まで案外初心だった彼にとって、この種の色香には免疫がなかったのだろう。もちろん、これにズデンカが対抗するべくもない。

|

| ヤナーチェクとホルヴァートヴァー夫人 |

ヤナーチェクがホルヴァートヴァーを『イェヌーファ』のプラハ初演のコステルニチカ役に選んだ際、まず彼女はブルノの劇場に客演した。この時、ヤナーチェクはホルヴァートヴァーが宿泊するホテルへ挨拶に行き、そこで彼女に誘惑された。これについて彼は妻に当惑しながら素直に告白したが、ズデンカはあまり真面目に取り合わなかった。これまでは、ラコヴィショヴァー夫人との火遊びにしろ性的な情事はなかったし、何しろヤナーチェクはもう62歳になっていたので、そのようなことがありえるとも思わなかったのだ。ズデンカは笑いながら夫にこう答えた。「結構じゃないの。彼女が貴方のために素敵なコステルニチカを歌ってくれるなら。」

ところが、それからがズデンカにとっては悪夢の日々となる。ヤナーチェクとホルヴァートヴァーは辺りをはばからず逢瀬を重ね、プラハはこのスキャンダルで持ち切りになる。ヤナーチェクはズデンカが何を言っても芸術上のパートナーだと頑として言い張り、彼女とズデンカが仲良くなるようにと自宅にまで連れてきて、いちゃつく始末。ヤナーチェクは自室のヤナーチェクとズデンカの肖像画の間に、ホルヴァートヴァーの写真を飾り「平和の天使」とタイトルを付ける。

この様にズデンカにあてつける様に振舞う底意地の悪さはカミラとの場合にも見られるが、これは男の甘えやエロティックな欲求に十分応えてくれない妻への積年の不満の訴えであり、これもまたある種の理不尽な甘えのように思われる。ラコヴィショヴァーとの場合は、隠れて浮気をしていたが、このようなことはなかった。

常に陰気を嫌い、生命力を追求していたヤナーチェクは、忍び寄る老いの影をエロティックな情熱で押しかえすということに味をしめたのだろう。そう考えるとホルヴァートヴァーとの情事がなければ、カミラとの関係もなかったように思われる。

夫のこんな仕打ちはズデンカに随分こたえた。娘を亡くした後、冷え切っていた二人の関係は老境に入りようやく改善しつつあった。そして『イェヌーファ』はオルガとの思い出が詰まったズデンカにとっても特別の作品だった。本来なら悲願だったプラハ初演の喜びを夫婦で分かち合いたかったことだろう。思い詰めたズデンカは服毒自殺を図るが、胃洗浄により一命を取り留める。

ズデンカの自殺未遂事件の後もしばらくすったもんだが続く。ヤナーチェクはホルヴァートヴァーが妊娠したとの理由から(これは彼女の虚言だったらしい)、ズデンカとの離婚を希望し、奇妙な離婚調停書を作成する。これは、ヤナーチェクは夫婦関係の束縛から自由であり、ズデンカは家事をこなす限りにおいて経済的に保障されるとの内容で全く法的有効性はなかったが、ヤナーチェクは満足した(後にヤナーチェクの死後、カミラと遺産相続について争ったときに、この調停書は問題となる)。しかし、ほどなくホルヴァートヴァーとの仲は決裂。『イェヌーファ』のウィーン初演の役が得られなかったからと推定されている。

夫がようやく落ち着きを取り戻し、ズデンカが安心するのも束の間、夫からルハチョヴィッツェで知り合ったばかりの人妻カミラ・ステッスロヴァー(当時26歳)を紹介されるなり、彼女はすぐに状況を察する。「これは第二のホルヴァートヴァーだ!」と。

◆過大評価されるカミラ

さて、長々と書き綴ったため肝心のカミラについて触れる余裕がなくなったようだ。しかしながらカミラという女性はズデンカと比べてそれほど重要だろうか。

一般にはカミラがヤナーチェクの晩年の創作活動に深い影響を与えたように語られるが、私には少々過大評価のように思える。仮にヤナーチェクがカミラに出会わなかったとしても、彼は別の女性に熱を上げ晩年の作品を捧げていただろう。ヤナーチェクには、ともかくそうせずにはいられない性癖があった。

特に『マクロプロスの秘事』における男を惑わす魔性の歌手エリナ・マクロプロスなどは、カミラよりむしろホルヴァートヴァーの面影を引きずっているように思えるが、どうだろう。ヤナーチェクはこのヒロインがオペラ歌手であることに拘っていた。ヤナーチェクは打算的なホルヴァートヴァーに結果として裏切られたが、彼女に相当未練を残していたように思える。(ちなみにヤナーチェクが『マクロプロスの秘事』をオペラ化しようとした際、原作者のチャペックは気のない反応を示しているが、耳ざとい劇作家の彼ならプラハを騒がせた熟年カップルの不倫騒動の顛末について聞き及んでいたにちがいない。)

ズデンカは当然ながらカミラがヤナーチェクのミューズのように言われるのが我慢ならなかった。彼女は夫の芸術を正当に評価する知性と教養を備えており、そのために自分を犠牲にしてきた自負もあった。そして、これだけの仕打ちを受けながら彼女は最後まで夫の愛情を求めていた。しかし、皮肉なことに夫がパートナーに求めるのは芸術を理解する知性よりも生命力を鼓舞するエロスであり、ズデンカは家庭の主婦として地味な役回りに耐えなければならなかった。

一方、ヤナーチェクもズデンカに愛情がないわけではなかった。彼は理不尽を承知の上で自分の衝動、欲望を妻に肯定してもらいたかったように思う。愛人を妻に紹介するようなヤナーチェクの態度には、意地の悪いあてつけだけでなく、母親に自慢の玩具を見せびらかす子供のような奇妙な無邪気さが交じっている。

互いの溝は最後まで埋まらなかったが、見方によってはそれだけ縁の深い夫婦だったのかもしれない。今回、この回想録を読み、ヤナーチェクという男の人生に最も本質的な関わりをした女性はズデンカではないかと思った。

◆最後の日

1928年7月29日、ズデンカはカミラと過ごすためフクワルディへ発つ夫を見送った。これが彼女の見た夫の最後の姿となる。この2週間後にヤナーチェクは風邪をこじらせカミラに看取られながら74年の生涯を閉じる。

ズデンカはこの日の別れの様子を映画のワンシーンのように印象的に語っている。拙い訳で恐縮だが、この件を以下に紹介して本稿を閉じることとしよう。

最後の日。彼は昼前に発つことになっていた。マリエ(※家政婦)はステッスロヴァー夫人(※カミラ)に会える保障がないと言って、駅までスーツケースを運ぶのを断った。私はレオシュに駅までタクシーで行くようにすすめ、みんなそろってベランダでタクシーを待った。上辺は万事穏やかだった。突然レオシュが私に向かって言った。

「今日はお前の誕生日だったね」

「そうよ」

「お前は今年の私の誕生日を忘れていたね」

「忘れてなんかいない。私のことなんかどうでもいいと思ったの。」

彼は私の手を握って言った。「お前のことを特別大事に思っているんだよ」

その言葉が私に嘲りとしてどんなにやるせなく響いたか彼は全く気付いていなかった。私はテーブルの縁をつかみ、固く握り締めて黙り込んだ。ちょうどその時、車の音がした。マリエがスーツケースを抱えて飛び出して行き、チペラ(※愛犬)がその後を追った。二人きりになった。彼はもう一度手を握り直してキスしようとした。他の女が駅で待っているというのに。

私は顔を上げて言った。

「どうしても行かなければならないの」

「そう、どうしても」

彼はバツ悪そうにキスをして出て行った。

チペラが外で吠えていた。私はチペラが車の下にもぐり込まないか心配になり、後を追って戸外に出て、名前を呼んだ。レオシュはまだ庭にいた。彼は私を抱きしめたが、私は涙をこらえきれなくなったので、腕を振り払って家に駆け込んだ。車はクラクションを鳴らして発進し、やがて見えなくなった。彼は行ってしまった。そして、その後の私の人生からも消え去ってしまった。

(会報 Vol.8 より)