さ行の品種

栄獅子 (さかえじし)

昭和46年度登録品種です。 どなたも良くご存知の品種ですので、私がここで

品種の説明は不要と思います。 良く下垂させる為には、強日多肥管理が不可欠です。

紫雲城 (しうんじょう)

平成元年度登録品種です。 葉組みが粗く、分岐も少ない平性の常葉に、焦げ茶の小さな

斑を乗せています。 秋には斑も鮮やかになり、地色も明るい紅茶色に紅葉します。

私の棚では絶対にありえぬ事ですが、猛暑の年に黄白色の曙斑を現した個体を、何度か

目にしたので、管理環境によっては曙斑を現す特性を、潜在的に有するのかもしれません。

四海浪 (しかいなみ)

画像は有りません。

昭和27年度登録品種ですが、昭和39年度の第9号銘鑑まで掲載され、その後の掲載は

見られません。手持ちの書籍にも、その後の扱い及び特徴に関する記述は見当たりません。

随分前の事ですが、当時を知る先輩に当品種に付いて聞いたところ、

登録者から直に購入した古株が有るとの事で、見せて頂いたのですが、

その容姿や特徴は、私の認識の四海明輝と全く同じでした。

「四海明輝」は、昭和22年度の第一号銘鑑の新登録品で有り、5年後の第三号銘鑑に、

同品種が異名で新登録されて、その後十年の間、両種が肩を並べる様に掲載されて

いたとは考え難く、何処か相違点が有ったはずでしょう。

しかしいつも言っているように、作場の相違は葉形の相違に通じます、戦後の混乱期で

食糧事情や交通の便も悪く、「マイカー」など夢のまた夢どころか、考えも及ば無かったで

あろう当時の状況を考えると、単なる地域環境による一時的変化でも、頻繁に確認できない

状況では、異なる品種に見えたのかも知れません。

四海明輝 (しかいめいき)

昭和22年度登録品種です。 葉組みのやや粗めの常葉で平性の大葉に、大小の黄色の

刷毛込斑を有します。 また固定の刷毛込斑のほかに、管理環境によっては黄白色の

小さな散り斑を、葉の全体に現す事が結構多く見られます。

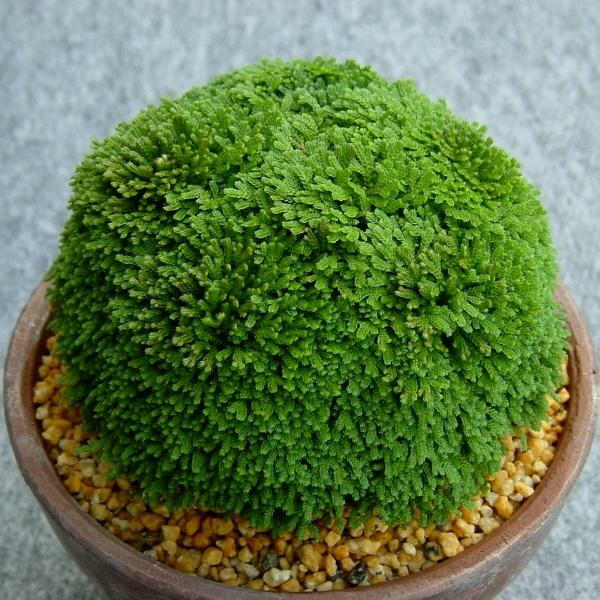

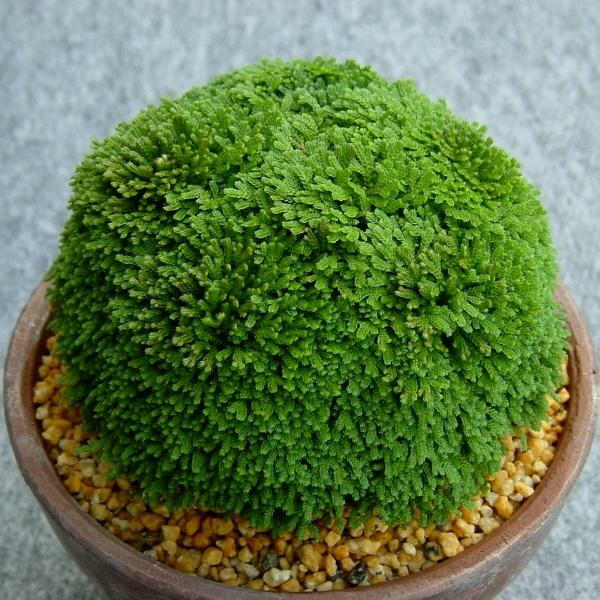

紫 玉 (しぎょく)

昭和61年度登録品種です。 黒牡丹の変化種で葉重ねが良く、下葉は石化状に成り易い

性質で密茂して、半球形の株姿に成りますが、ある程度根幹が立ち上がった株では、

何かの弾みで下葉を傷めると、その部分から石化状の下葉が退化し始め、根幹がむき出し

になって、盆栽風になってしまいます。 斑は持たない青葉物ですが、秋には地色が紫を

帯び始め、晩秋にはその名の如く、紫の玉に成ります。

紫金襴 (しきんらん)

|

天保14年の「板岩砂子」が、その始

まりで、明治から現在名の「紫金襴」

に成ったと言われています。

大葉の部類と云うべき常葉は、

晩春には葉先から金斑を現し始め、

夏に向かって金斑を深めます。

初秋から葉元に残った地色の部分

が渋い茶紫色を帯び始めます。

茶紫色は秋の深まりに連れて、

鮮やかな紅茶色の紅葉に成って

行きます。

|

|

|

|

紫峰乃光 (しほうのひかり)

平成10年度登録品種です。 都紅の色彩変異種で、葉形や曙斑は都紅と同じですが、

その他に墨斑と言われる、紫を帯びた色彩を現します。

昭和ノ華 (しょうわのはな)

昭和25年の第二号銘鑑と、昭和30年度の第三号銘鑑の、二度だけ掲載が見られます。

当時を知る先輩に伺った話では、「昭和ノ華」即ち金華山の細葉変化種との事でした。

この金華山の細葉は、例の如く準固定種で、挿し芽発芽苗の多くと、育成中の苗の多くが、

先祖の金華山に戻ってしまいます。

蜀光錦 (しょっこうにしき)

本種の歴史は古く、文政12年に発刊された、「草木錦葉集」に図入りで紹介された

5種の内の、「岩ひば黄布」がその始まりといわれ、天保14年には「蜀濃錦」で、その後

「蜀江錦」「蜀乃錦」「蜀之錦」と名を変え、昭和初期から現在名の「蜀光錦」に成ったと

言われています。

葉組みのやや粗い檜葉形の大葉で、緑の地色の葉先から半分を黄色に染めます。

しかしこの色分けも曙斑の一種のようで、そ色分けの割合は管理や環境で違いが生じます。

白 綾 (しろあや)

天保14年の「銀砂子」が本種の始まりで、万延元年から「白綾」に成ったと言われて居ます。

檜葉形のやや大葉で、濃緑の地色の葉先から半分を銀白色に染めます。

しかしこの色分けも蜀光錦と同様で、曙斑の一種なのでしょう、そ色分けの割合は

管理や環境で違いが生じます。

白 砂 (しろすな)

画像は有りません。

「白砂」の名が最初に見られるのは、昭和6年の東京巻柏会銘鑑ですが、前後の銘鑑には

「白妙」があり、「白砂」は見当たりません、日本巻柏連合会銘鑑でも同様で、1〜3号は

「白砂」で、4〜10号は「白妙」に成っていて、両種の同時掲載はありません。

銘鑑の両種の説明は全く同文で、「立葉にして葉幅廣く、白砂子斑入、上品なり」 です。

手持ちの参考書籍での扱いも、両種が混同しており、両種は異名同種と判断せざるを得ま

せんでした。 蔵書には「「白鳥」・・・中略・・・は「白砂」の胞子発芽種といわれています。

・・・中略・・・もっとも昭和四十九年以後は「白砂」も「白鳥」に統合されることになりました。」

との記述が有り、「白砂」即ち「白妙」は、昭和49年に「白鳥」に統合されたと判断しています。

白 妙 (しろたえ)

白妙と白砂に付いては、「白砂」の項で述べたので省略しますが、参考文献によると、

天保14年の「曙岩檜葉」が明治31年から「白妙」になったと言われています。

明治31年の説明文は「金華山の青き時節白くなる」とあります。

随分前に先輩から、白妙の立派な株を頂いたのですが、白鳥に統合された訳ですから

当然の如く、その特徴は白鳥に酷似していて、微妙な違いは感じるものの、明確に判別

できるものでは有りませんでした、画像の品は「白妙」として頂いた立派な株の子孫です。

新生錦 (しんせいにしき)

昭和30年度登録品種ですが、明治時代の紫雲稜が本種の始まりで、改名登録と言われて

います。 中型常葉で夏頃から茶色の中斑を現し始め、やがては全体を茶色に染めます。

強日管理では、茶色に染まった葉が黄色味を帯びてきますが、こうなると危険信号です、

そのまま強日管理を続けると、翌年は葉がボロボロになりかねません、茶色が黄色味を

帯びてきたら遮光下で養生させることをお勧めします。

また本種は幼苗時には、葉を若干捻じりながら、葉先を下げる傾向にあり、

この特性の強い個体を、新生獅子と呼んでいるようですが、ある程度育つと

その特性は薄れ、下垂性はなくなって来るようです。

神 龍 (しんりゅう)

昭和30年度登録品種です。

鱗の粗い一本葉で、若干撚れ性の葉に、黄白色の曙斑を現します。

瑞光錦 (ずいこうにしき)

昭和22年度登録品種です。 やや立性の常葉に、大小様々な黄色の刷毛込斑を持ちます。

斑は固定斑で出芽から落葉まで固定で現れており、管理の如何で消える事は有りません。

また芯が黄色になった芽は、やがて衰退して熔けてしまう事も、この手の刷毛込斑の

特徴の一つです。

瑞 泉 (ずいせん)

平成元年度登録品種です。 葉の先端が円弧状の中形常葉で、乳白色の曙斑を現します、

幼苗時は一見菊水殿を思わせる葉形です。

水府錦 (すいふにしき)

|

昭和22年度登録品種です。

葉幅が少し広めで隙間の無い葉ですが、

整った檜葉形とは言い切れない独特の

葉に、黄白色の曙斑を現します。

本種が胞子を付けると、その胞子嚢穂が

爪斑の様に淡い乳白色になるのも、

特徴のひとつと言えるでしょう。

また根幹が上がってくると、各芽は

株の中央側の葉を長く伸ばして

立ち上げるのも特徴のひとつです。

|

|

|

|

墨獅子 (すみじし)

昭和50年度登録品種です。 墨染錦の石化種と言われ、極短葉の品種で、自然に芽数を

増す力も旺盛です、地色は緑ですが、秋には芯の葉を残して、焦げ茶色に染まります。

墨染錦 (すみぞめにしき)

昭和6年からの品種です。 分岐少な目の立性の常葉で中型葉、暗緑の青葉物ですが、

秋には芯と葉先を残して、全葉を茶色に染めます。

墨 流 (すみながし)

昭和12年からの品種です。 葉形色彩とも墨染錦に似ていますが、墨染錦より大葉です。

守門龍 (すもんりゅう)

昭和63年度登録品種です。

臥龍の変化種と言われ、黄緑の地色で葉肉の厚い平性の一本葉に、黄色の曙斑を現します。

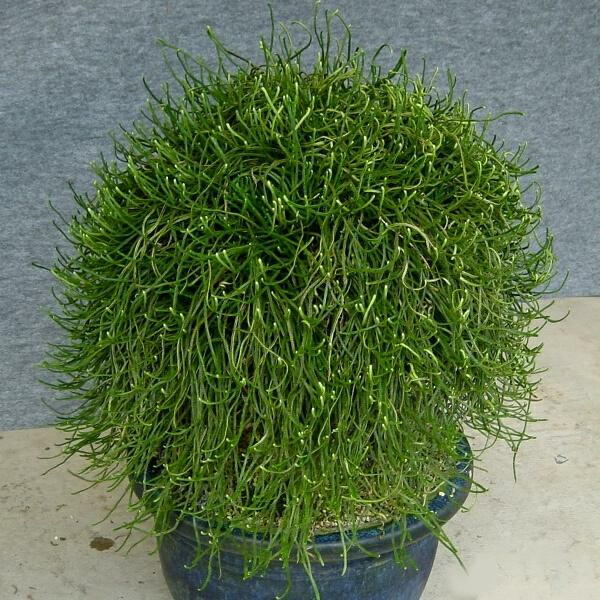

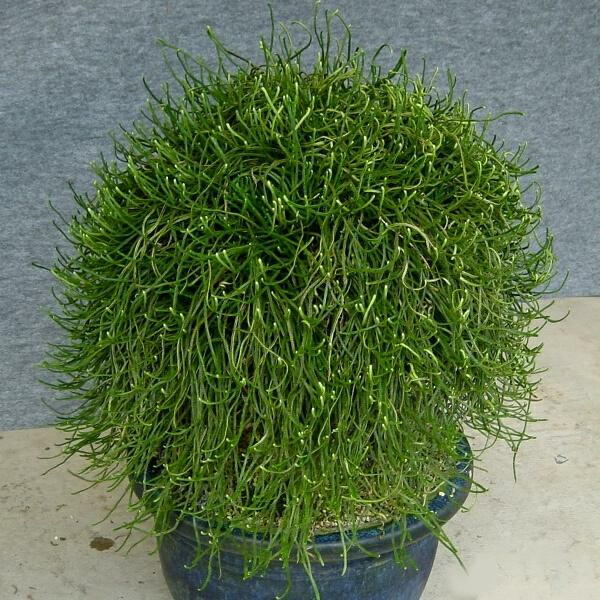

駿河獅子 (するがじし)

昭和30年度登録品種です。 分岐が少ない細身の葉は、鱗が粗く縮れの有る立性です、

葉丈もさほど長くならず、中型葉と言った所でしょうか、地色は若干黄色を感じる淡緑色です。

駿河錦 (するがにしき)

昭和62年度登録品種です。

金鈴の変化種と言われています、平性の常葉に黄白色の、砂子斑系曙斑を表します。

青玉龍 (せいぎょくりゅう)

昭和50年度登録品種です。 葉幅が広めで葉組みが粗く、分岐の少ない緑の常葉です、

紅葉期も特に目立った変化は見せません。

青 龍 (せいりゅう)

万延元年からの古典品種です、葉丈の長い一本葉で、その名が表すとおり青の龍葉です。

雪月花 (せつげつか)

万延元年のからの品種で、日本巻柏連合会銘鑑には、第1号より第29号〔昭和56年〕まで

連続掲載され続けるが、昭和57年度に「高砂」に統合さたと言われています。

統合前の「高砂」に比べると、葉の隙間が少なめで、白爪斑も少な目の品種です。

また高砂は、爪斑を抱える事から、高砂の翁の持つ熊手になぞらえて、その名が付いた

とも云われていますが、本種「雪月花」は、爪を抱える事は無いようです。

双 龍 (そうりゅう)

昭和43年度登録品種です。

葉幅広めで葉肉が厚く、分岐の少ない葉形に、黄白色の曙斑を表します。

新葉が始め一本で伸びるのは、本種に限った事ではありませんが、本種の葉は、

始め一本で伸びて分岐した葉で、葉元の一本部が長めで、手葉の様な葉形ゆえに、

龍の名を付けたものと思われます。

親ページへ戻る

トップ・メニュー

|