か行の(き)の品種

貴王殿 (きおうでん)

平成5年度の登録品種です。 檜葉形の大葉で初夏から黄白色の曙斑を現しますが、

秋には茶色の中斑と見るべきか、又は紅葉と見るべきか、画像の様に古葉を

葉先残しに茶色に染め、渋い味わいを見せてくれます。

北関東では登録以前から「松島」の名前で普及していました。

菊水殿 (きくすいでん)

昭和53年度登録品種です。 稀代の名品「泰平冠」からの変化種です。

葉肉が厚く分岐が少ない葉は葉先を揃え、各葉は僅かに開いた扇状で展開し、

葉姿はその名の如く、菊紋、菊水紋を思わせます。

木曽錦 (きそにしき)

画像は有りません。

木曽錦は昭和36年度に新登録され、昭和48年迄の各銘鑑の比較的高い位置に掲載され

ますが、花車に類似しているとの理由から、昭和49年に花車に統合されたと聞いています。

花車の数株の親葉を挿し芽して小苗を育成すると、多少異なる葉形も見られます、柔らかで

丸みを感じる葉や、硬直感の有る葉などが生まれます、しかしその微妙な違いを

細分化しては切が無く、私は皆は同じに扱います。

その様な理由から、改まって「木曾錦」を入手しなかったので、私の基準との特徴の違いを

把握していませんが、「花車」の葉形を、葉先が円弧状の団扇形に例えると、「木曽錦」は

縦長の小判形で、「東海錦」は葉先の先端が高く菱形の様であった、とも聞き及んでいます。

現在は「花車」系の葉形は色々あり、「大和錦」や一般に「雲上錦」名で流通している細葉を

挿し芽しても花車になるが、気分的にか葉が細めの感じを受けます、葉重ね良く葉先に

丸みがあり、柔らか味を感じる苗を得たい場合は、親葉の厳選を要すると思う昨今です。

黄豊冠 (きほうかん)

昭和52年度の登録品種です。

細やかな感じの常葉で、葉肌はザラ付を感じる羅紗地で、地色は萌黄色の中型葉です。

君ヶ代 (きみがよ)

平成19年度登録品種です。 緑の常葉に高砂の様な白爪斑を持ち、白綾の様な砂子

掛かった白曙斑とを併せ現します。 画像の品は登録前に、作出者から頂いた品ですが、

まだ培養経験が浅く 詳細は解りませんが、白綾ほどの大葉では無いようです。

貴美錦 (きみにしき)

昭和63年度登録品種です。稀代の名品、楊貴妃の変化種といわれています。

その様に意識する為か、幼苗時は何処と無く楊貴妃を偲ばせる葉姿に見えるのですが、

年月を経て株が成熟してくると、楊貴妃よりはむしろ、錦木の様な葉姿に成ってきます。

京更紗 (きょうさらさ)

天保14年からの古典品種です。

昭和49年に「榧ノ雪」に統合され、現在の扱いは「榧ノ雪」ですが、榧ノ雪は白の刷毛込斑

のみですが、本種は白の他に若干黄色味を帯びた斑を併せ現します。

統合された訳ですから、葉形も勿論似ていますが、同じ管理の両品を比較すると、

京更紗の方が、葉の隙間が若干多く感じる事から、葉姿も若干大味に感じます。

また「榧ノ雪」も「京更紗」も、斑を多く乗せた葉は、葉組みが粗くなる傾向にあるようです。

暁星 (ぎょうせい)

平成元年度登録品種です。 明星の変化種と思われ、明星より細身で葉も短めで、

明星と同じ様な斑を現しますが、斑は少なめで青み勝ちです。

葉姿と斑の感じの似た品種に、「錦星」が挙げられますが、錦星は明星に遜色ない

斑を現しますが、準固定種の為その多くが先祖返りをします、しかし「暁星」は、

細葉変種には珍しく固定種で、先祖返りをする事は有りません。

玉翠冠 (ぎょくすいかん)

平成元年度登録品種です。 晃玉龍の変化種と言われています、始め一本で伸びる

細身の葉は、やがて分岐して手葉状になり、乳白色の曙斑を良く現します。

旭翠冠 (きょくすいかん)

平成14年度登録品種です。 画像の株は未だ若く、葉形が出来上がっていませんが、

成株の葉形は半開きの扇の様に葉先を揃え、葉肉が厚めの緑の葉で、秋には紫色の

紅葉も見せます。 青物ながら菊水殿を思わせる葉形なのですが、葉丈は不安定で、

一株の中に葉が極短い芽や長い芽等が生じ、株姿を乱して仕舞う傾向が有るようです。

玉宝 (ぎょくほう)

昭和59年度登録品種です。 丹頂の変化種と言われ、極短い葉で葉重ねも良く、春から

初夏に掛け白斑を深く乗せ、夏には一旦緑を強めますが、秋には再び白斑を少し戻します。

玉貴扇 (ぎょっきせん)

平成2年度登録品種です。 葉肉厚めで葉組みが若干粗めの檜葉形で平性、

晩春から黄白色の曙斑を表します。葉姿や斑色は何処と無く錦木に似た感じもあります。

旭光 (きょっこう)

平成2年度登録品種です。 葉幅の広い一本葉に、曙斑を現します。

金龍に似た葉姿ですが、より葉幅が広い太葉である他、金龍に比して葉先が平らです。

清姫 (きよひめ)

昭和45年度登録品種です。

蜀光錦の細葉変化種で準固定種のため、挿し芽発芽苗の多くは、先祖の蜀光錦に戻ります。

色彩は蜀光錦に似て、暗緑の地色に葉先から葉元に向かって黄斑を乗せます。

貴代富士 (きよふじ)

昭和63年度登録品種です。 平性の常葉に白曙斑を現します、斑乗りは良く、深く乗せた

白斑は休眠真際まで冴えますが、私の棚では、このように斑を乗せて休眠に入ると、

翌年蘇生後に葉先から黒くなり始め、多くの葉が傷んでしまいます。

しかし傷みは株の致命傷にはならず、新葉が伸びてカバーしますが、この繰り返しでは

株は大きく成れません。 安全を期すなら、色彩に少し物足りなさを感じても、

中日以下の管理で、斑乗りを程々に押さえた方が良さそうです。

麒麟獅子 (きりんじし)

万延元年からの古典品種です。

鱗が浮き出て感じるほど葉肌が粗く、立性で縮れを感じる様な葉の青葉ものです。

金華山 (きんかざん)

天保14年からの古典品種です。曙斑類ですので、我が家では斑乗りが今一ですが、

秋には曙斑を紅に染め、紅葉の王者とも言われる品種です。

金冠 (きんかん)

昭和41年度の登録品種です。 葉肉の薄目の常葉で、夏には透き通るような感じの、

白みを帯びた黄色になり、秋には黄金色に輝く萌黄葉種です。

金麒麟 (きんきりん)

昭和5年からの品種です。 玉獅子の変化種と言われ、本種の出現で、昭和初期の

巻柏ブームが到来したと言われる、稀代の名品です。

金銀獅子 (きんぎんじし)

天保14年からの古典品種です。 葉組みのやや粗い常葉に、春から白曙斑を現します、

また固定の白爪斑も多く持ちます。 この仲間の特徴の一つに、古い葉の葉先が

分岐して細やかに成る特徴が有ります、これが獅子名の由縁かもしれませんね。

錦孔雀 (きんくじゃく)

「錦孔雀」の名は昭和初期からですが、明治34年の銘鑑に見られる「古今独歩ノ斑」が

その始めと云われています。 珊瑚樹型とも言われる立性の葉は、葉の断面が四角に

感じる、古今独歩と同じ独特の葉で、春から黄白色の曙斑を現します、斑は夏以降に

退化する、いわゆる後眩みの斑で、春の曙斑類に類別される品種です。

金山 (きんざん)

天保14年に始まり明治の銘鑑までは、「黄金獅子」で掲載されている品種が、本種の

初めと云われ、日本巻柏連合会銘鑑には、第4号と第5号の2連続で掲載後は、

「此れに漏れ」、第13号から再度掲載され、その後は連続で掲載されています、

立ち性の常葉で、やや小型の萌黄種です。

金獅子 (きんじし)

天保14年の銘鑑より記載有る金獅子は、連合会銘鑑には第3号〔昭和27年〕に掲載され、

その後断続で計8回の記載が有ります。 参考書籍には「「古郷錦」「金獅子」も「九重錦」に

類似しているので昭和49年からは「九重錦」に統合されることになりました。・・中略・・

なお「金獅子」の特徴としていたところは、葉先を抱える・・中略・・いわゆる獅子葉になる

点にありますが、生長するにしたがってこの特徴は失われます。」との記述が見られます。

画像の品は、随分前に先輩から頂た「金獅子」の子孫です、随分挿し芽もしましたが、

我が家では葉先を抱える獅子葉の特徴が全く現れず、九重錦と識別出来ません。

錦秀 (きんしゅう)

昭和47年度登録品種です。

やや立性の淡緑地の常葉に、初夏に葉先から曙斑を現し、秋に向かって斑を深めます。

錦昇龍 (きんしょうりゅう)

昭和22年からの品種です。 何と表現したらよいのでしょうか、独特の細やかな常葉と、

細身で葉肉が厚く丸みを感じる龍葉が混在し、緑地に乳白色の淡い曙斑を若干現します。

画像の右の黄色葉は、この個体の変異芽で、通常はこのような黄芽黄葉は持たず、

画像左の芽の色彩です。

錦蜀光 (きんしょっこう)

万延元年から昭和初期までの各銘鑑に、「金山」で掲載されている品種が、

昭和22年から「錦蜀光」に成ったと言う説が定説のようです。

錦司龍 (きんじりゅう)

昭和49年度登録品種ですが、昭和59年度から、錦昇龍に統合されました。

統合された程ですから、葉姿は当然錦昇龍に似ていますが、錦昇龍より少し大葉で、

力強さを感じます。

金砂子 (きんすなご)

天保14年からの品種で、天保14年は「金砂子」、万延元年及び明治の銘鑑では「虎金砂」、

昭和初期から再び「金砂子」になったと言われています。

葉組みがやや粗く、葉肉の厚めの常葉に、砂子斑を表します。

本種は九重錦に比べ、若干葉肉が厚めで斑も少なめですが、自分の愛培品は、その様に

認識していますが、斑乗りも葉も管理で変わる巻柏です、他の棚の品を識別する程明確な

相違ではなく、その違いを見分ける事は、正直言って極めて困難な程度の違いです。

錦 星 (錦星)

昭和61年度の登録品種です。 明星の細小葉変化種ですが、細葉変化種の多くが

そうであるように、錦星も先祖返りの特性を持つ準固定種です、挿し芽の発芽苗の多くは、

先祖の明星に戻ります。 また、錦星の特徴を持って発芽した苗でも、育成中に先祖の

明星に戻る品が、結構多く出てきます。

銀星冠 (ぎんせいかん)

昭和55年度登録品種です。 細身で極短い葉で小型の葉姿です。

斑載りは良く晩春以降は全葉に斑を乗せ、その名の如く銀色に輝きます、

極短い葉ですので、当然の如く成長も遅い品種です。

銀世界 (ぎんせかい)

江戸時代からの古典品種ですが、天保14年「富士乃 」で、その後は明治時代まで 」で、その後は明治時代まで

「富士之雪」、昭和初期から現在名の「銀世界」になったと言われています。

葉組やや粗めの檜葉形の大葉ですが、良作では砂子掛かった銀色の曙斑を、葉全体に

深く乗せます。ただ、ちょっと気むずかしい所もあり、あまり強日では秋に銀斑の部分に

茶シミが生じ、弱日では銀斑を良く現してくれません。

銀 盃 (ぎんぱい)

昭和48年度登録品種です。 葉組みやや粗めの檜葉形の大葉に、砂子掛かって銀色に

感じる白曙斑を晩春から現し始め、銀色斑を結構深く乗せます。

秋の紅葉は淡白で、目立った色彩には成りません。

金宝錦 (きんぽうにしき)

昭和37年度登録品種です。 細身で葉組みの粗い萌黄葉を下垂させます。

一説では宝獅子の変化種と言われ、準固定種のため、挿し芽発芽苗及び育成中に、

先祖の宝獅子を通り越して、宝山に戻るものが結構多く見られます。

一説では、挿し芽発芽苗の一部は、宝獅子に戻る物も有るとの事ですが、親木にも依る

のでしょうか、私の経験内では、先祖返り品は全て宝山になり、宝獅子に戻った個体は

ありませんでした。

ちなみに「宝獅子」も準固定種で、挿し芽苗や育成苗の多くが、先祖の宝山に戻ります。

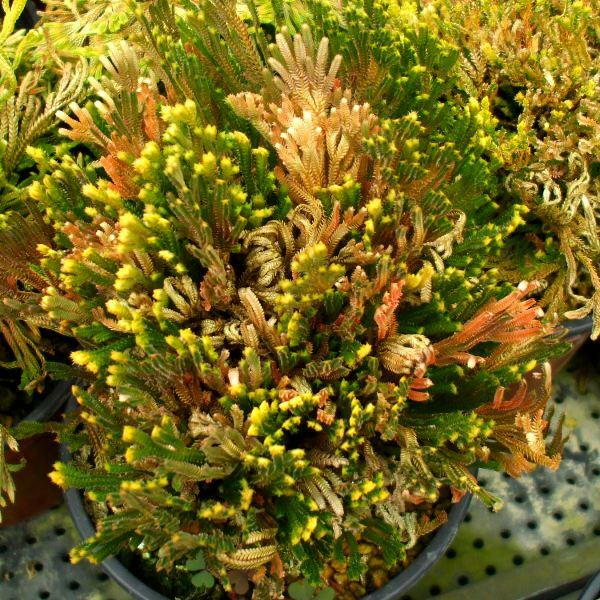

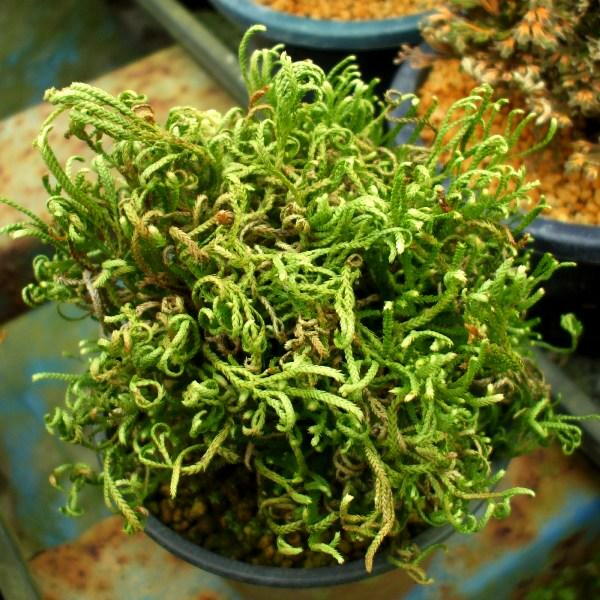

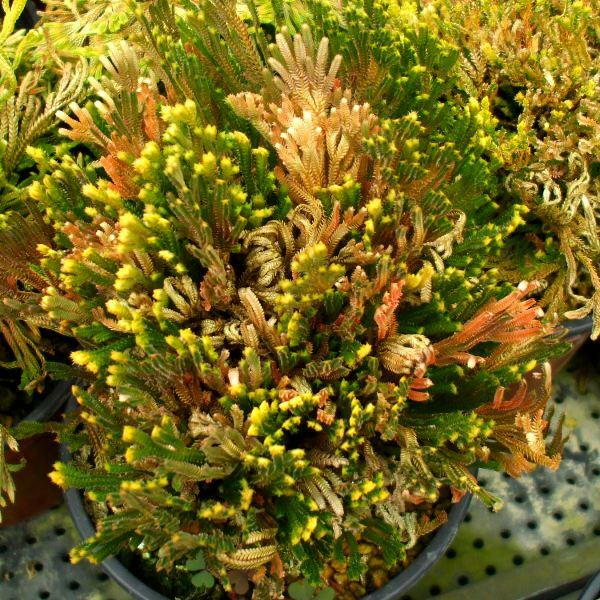

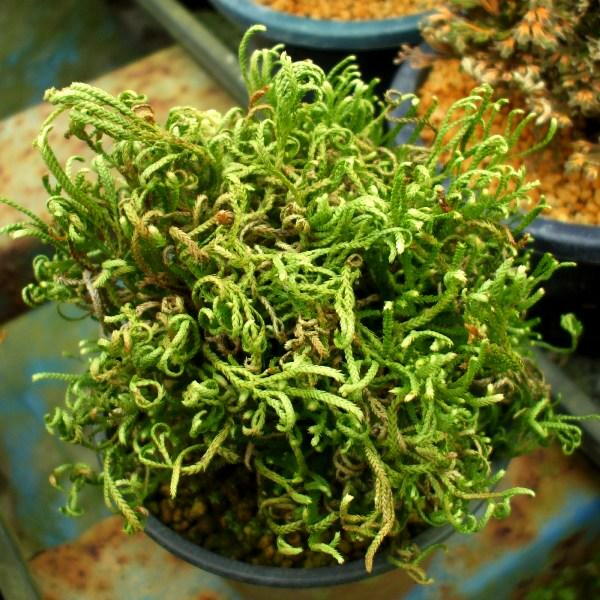

金牡丹 (きんぼたん)

|

昭和12年の「錦牡丹」からの品種と

言われ、昭和18年の東京金龍会

銘鑑から現在名文字の「金牡丹」に

なります。

強日管理をする事で、株が若い

内は細やかな葉を良く詰ませて、

玉の様な株姿に出来ますが、

10年生以上になると葉が伸び始め、

詰んだ葉姿を維持できなくなり,年月を

経る毎に大葉になってしまいます。

上の画像は葉が短く詰んでいる若株で、

右の画像は年数を経た古株です。 |

|

|

|

錦明鳳 (きんめいほう)

平成7年度登録品種です。檜葉形の葉に黄白色の曙斑を現しますが、我が家では斑載りの

良くない部類で、冴えた斑を現してくれません、また紅葉も目立った色彩には成りません。

金猛虎 (きんもうこ)

昭和49年度登録品種です。 御所錦の太葉変化種と思われ、葉幅が広く葉組みが粗く、

分岐が少ない葉形で、春には白曙斑を葉先から乗せ始め、管理によっては葉の半分程迄

白に染めます。 夏以降に少し緑を戻すのは、この系統(金銀斑類)の特徴の一つで、

本種もその例に漏れず、夏以降は緑を戻します。

金襴織 (きんらんおり)

万延元年からの古典品種です。 平性の緑地の常葉で葉先を少し下げ、砂子系の金斑を

深く現します、晩春から伸びる芯の若葉も、金斑を乗せて伸びる為に、夏から秋には、

芯を含めてほぼ全葉を斑で染めます。

金 龍 (きんりゅう)

手持ちの参考書籍によると、万延元年からの「金毛織」が、昭和5年から「金龍」に成ったと

記されていますが、この説を記した各書籍は、何れも昭和40年代に発刊されたものであり、

明治34年の銘鑑に関わる記述が全く見られません。

つまり明治34年発行の信濃好者中の巻柏銘鑑は、これらの書籍が発刊された後の、

昭和50年代以降になってから、その存在が広く知られるようになったものと思われます。

その明治34年の銘鑑には、「金龍」が別枠で大きく掲載されており、銘鑑下段には小さな

文字で「金毛織」の掲載も同時に見られます。同じ品種が銘鑑に同時に掲載される事は

考え難く、また枠外に大きく誇らしげに掲載された「金龍」の文字は、私の目には新品種で

有る事を物語っているように見えるのです。

個人的には、「金龍」はもしかして、この銘鑑が発行された頃、つまり明治時代になってから

誕生したのではと考えています。ただし これは私の単なる推測で、何の根拠も有りません。

銀龍獅子 (ぎんりゅうじし)

平成元年度登録品種です。 錦昇龍系品種の変化種なのでしょうか、斑を現さぬ青葉ですが、

一本部分の葉元が長めで、手葉の様な感じの受け葉で、葉を抱えて巻き込んでいます、

あまり大葉には成らない品種です。

葉を巻き込む獅子芸で、いつも葉の裏側を見せており、滑らかな葉の裏側は白味を感じ、

銀色にも感じる事から、「銀龍獅子」と名付けたのではないかと、個人的には思っています。

私が未だ会社勤めをしていた頃、不規則な勤務の為に、代って水遣りをしてくれていた

今は亡き妻が、「あの巻柏はいくら水をやっても開かないよ」 と、困ったように

何度か言っていた事が、懐かしく思い出されます。

金 鈴 (きんれい)

昭和43年度登録品種です。 やや立ち性でやや細身で、短めの常葉に砂子斑を表します。

九重錦の細葉変化種のようで準固定種です、挿し芽発芽苗や育成中に、

その多くは九重錦に戻ります。

銀 嶺 (ぎんれい)

平成4年度登録品種です。 雲井鶴の変化種と言われ、斑の感じは親を偲ばせますが、

葉性は親に似ず、結構な大葉物です。

親ページへ戻る

トップ・メニュー

|