2018�N2��28�� ���}�[�K��������u�g�����X���b�_�v�����@�������V���i �@

�č��ō��N�U���ȍ~�A�S�����̃��X�N�����߂�Ƃ����u�g�����X���b�_�v�𑽂��܂ށu�������f�Y�������v�̎g�p���K�������

�̂�O�ɁA���������g�p���Ă��Ȃ����i���A�s�[���B2018�N2��28�� �����Ƃ������̓ƍٍ��� �@ VIDEO

2018�N2��27�� �h�{�Ö@�̃��[�_�[ �@ 2018�N2��27�� �`���C�i�g������h�@���{�͍ő�̌ڋq�� 2018�N2��27�� ��i�g���E�����ǂɂ��� �@

�ӎ����x���̒ቺ �@�݂̂Ȃ炸�A�]�|�⍜�܂̃��X�N�ɂȂ肤�邱�Ƃ�����Ă���B�č������B�̃K�C�h���C����r�h�`�c�g�Ɋւ��鉢�Ă̘_���́A���̔A�Z����100mOsm/kg�ȏ���r�h�`�c�g�̐f�f�Ƃ��Ă���B

�@2018�N2��27�� �ݑ�z�X�s�X�Ǝ{�݃z�X�s�X �@

2018�N2��26�� �A���c�n�C�}�[�a�@�^���ƏI���@�F�m��1150���l����̊v���I�v���O���� �@

�z���V�X�e�C���ƃr�^�~���c

�@2018�N2��26�� �{���̃G���[�g�́A�傫�ȐӔC��w�����l�B �@

2018�N2��26�� �~�ł������Ă��� �@

���������ɐ����

�@�i���o���A����Ȃǁj�A���ԁB���������̃����p�߂�����B�i�_�炩�������p�߂ŁA���ɂ����Ȃ��j���̎����͊����͂������B�o���]�ƌĂ������I�ȑS�g�����]������邱�Ƃ�����B�Ԃ��ڗ����]���葫�̗�����S�g�ɍL����A��ʂɂ������B���Ɏ菶�A����ɏ������g�����������A�炪�߂��ꂽ�ꍇ�͓����I�ł���B

�@���Â��Ȃ��Ă�1�����ŏ������邪�A�R�������Ŏ��Â��Ȃ�����g���|�l�[�}�͑̓��Ɏc���Ă���B2018�N2��26�� ��ƔF�m�� �@

2018�N2��24�� �A���c�n�C�}�[�a�͔]�̓��A�a�@�S�����O���@��� �@ ���A�a�̓A���c�n�C�}�[�a�̔��ǃ��X�N��2�{�ɂ���

�v�Ƃ����������ʂ�����܂��B���{�ł��A��B��w�����Ȃ�1961�N����s���Ă���v�R���������A�]�����A���A�a�Ȃǂ̐����K���a�̉u�w�I�����Ƃ��Đ��E�I�ɗL���ł��B�v�R���͕����s�ɗאڂ����l����8400�l�̒��ŁA�Z���͑S�����ςƂقړ����N��E�E�ƕ��z�������Ă���A��̂Ȃ����{�l�W�c�ƍl�����Ă��܂��B1988�N����A60�Έȏ�̒j��1017�l��ΏۂƂ���15�N�Ԃ̒ǐՒ�������A�\���R���܂ޓ��A�a�҂ł́A�A���c�n�C�}�[�a�ɜ늳���郊�X�N���A�a�҂�2�{�ɂ̂ڂ�ƕ���܂����B

�C���X���������y�f�̓C���X���������̂��߂ɑ�ʂɏ�����̂ŃA�~���C�h���^���p�N�̕������ł��Ȃ��Ȃ�܂�

�B���̂��Ƃ��A���c�n�C�}�[�a�̔��ǂɔ��Ԃ������邱�ƂɂȂ�܂��B �����̉ߏ�ێ���Ђ����� ���Ƃ̂ق����d�v�ł��B �x���]�W�A�[�s���́A4�T�ԕ��p����A�ϐ��A�ˑ������ł���

�\��������܂��B��x���]�W�A�[�s���n�Ɩ��ł��Ĕ̔����Ă��鐇������A�����͔]���̃x���]�W�A�[�s����e�̂Ɍ������č�p������̂ŁA���ʂ͑哯���قł��B�x���]�W�A�[�s���n��܂�2�܈ȏ㕞�p���Ă�����Ԃ����f�ÂŌ������邱�Ƃ������ŁA���������Ƃł��B����ҁA�Ƃ��ɃA���c�n�C�}�[�a�̐l�͑��ܕ��p�Ɋׂ�Ȃ��悤���ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

2018�N2��24�� �@�E�C�O���̐l�̂���

2018�N2��23�� �@�A���c�n�C�}�[�a �^���ƏI�� 2018�N2��20�� �@�A���c�n�C�}�[�a�͔]�̓��A�a �A���c�n�C�}�[�a�̗\�h�͓��A�a�Ɠ���

2018�N2��20�� �@�Ĉ�搶�Ƒ��V�a�@

�y�����ޏ����~���� ����a�@�́g�����x���h �����̍�����x�������闝�R�z

2018�N2��19�� �@�ԕ��ǂ̎�����

�r�^�~���c�͐V����̍R����܂ƂȂ�\�������� 2018�N2��18�� �@ 2018�N2��18�� �ԕ��ǂ�1�T�ԂŎ���@ �u����������ƃi�C�A�V��������Ȃ����Ƃ����������ǂ̌����̂ЂƂ�������Ȃ��Ǝv���A�r�^�~���̉Ȋw�҂��琸�_�Ȉ�ɂȂ����B

2018�N2��17�� ���^�F�m�� ���^�F�m��

�Ƃ́E�E�E�����⑼�l���ώ@���A��������E�𑍍��I�ɃL���b�`����i������l�̎����j���[���ϓ_����S�̔c������A�F�m�ɂ��Ă̔F�mOver-confidence Bias

Anchoring Bias

�ŏ��̍l���ɌŎ����Ă��܂��A�l����ς��Ȃ��B Hassle Bias

���̓I�E���_�I�Ɋy�ɏ�������v�l�ɂЂ��ς���B Rule Bias

Base rate neglect

Visceral Bias �{�\�I

���҂ɑ��ėz���E�A���̊���������Ă��܂��A���f�ɉe����^����B Premature

closure

1�x�f�f������Ǝv�l���X�g�b�v�B�ł��G���[�ɉe������ƍl�����鋭�͂ȃo�C�A�X�B

2018�N2��17�� ���{�l�̒��ӓ_

���{�l�ł̓^���p�N�s��������Ƃ������ƁB

���{�l�ł͓S�s��������Ƃ������ƁB

���{�l�ł̓r�^�~���a1�s��������Ƃ������ƁB

���{�l�ł̓I���K�R�n�̖��̕s���͏��Ȃ��Ƃ������ƁB

2018�N2��17�� ��N���ǐS�؍[�NJ��҂̑����̓X�^�`�����Â̑ΏۊO �k�c�k�R���X�e���[���l�����A���̌�����T���K�v������B 2018�N2��16�� �q���̋���ɂ���

�m�邱�ƂƓ����悤�ɁA�^�����Ƃ͎��ɂ͋C�������ǂ��B 2018�N2��16�� �x�[�`�F�b�g�A�N���[���a�����������H�ʼn��P�B

2018�N2��15�� �������C�ɂ��ăR�R���̌��C�����I�I

�k�|�O���^�~��

�E�E�E������Ɖu�זE�̉h�{���B���ǂ��C����B2018�N2��14�� �펯�͕���

�u�N�����̂��ꂩ��̐l���ŁA�펯�����邱�Ƃ����x������v

�u�����Ö@�v�Ɓu���������v �ł���B�����Ö@�́A�ږ�̉Ĉ�r�搶�������H����Ă�����@�ŁA�l�I�ɂ�12�N�O����s���A���݂͓���I�ɕ��ʂɍs���Ă��鎡�Ö@�ł���B���������́A���̒ʐM��ǂ�ł��鑽���̓ǎ҂Ɠ������Ĉ�搶�̃T�C�g�u�V�����n�����Áv�����������Ŏn�߁A���݃X�[�p�[�������������H����4�N���o���A�]���搶�Ƃ̂������ł��āA���̒ʐM���������Ă��������悤�ɂȂ����B���̌��e�������ɂ�����A�����Ö@�������������Ȃ��������H�ł��Ă��邩�l���Ă݂��B�Ĉ�r�E�]���N�搶�̋��ʓ_�́A�p���_�C���V�t�g���N�������Ă��ꂽ���_����ʂ͂����܂ł��Ȃ��A�l�̋ƐтɂƂ���鎖�Ȃ������ŃC���^�[�l�b�g��ʂ��Ď��Ö@�𐢊E�ɔ��M���[���������s���A�܂�����̑��őS�����щ��u��������s���́A�l���Ђ�����l�ԓI���͂��i�Ƃ��ǂ��ɂގ��́j�S�̋Ր��ɐG��Ă��邱�ƂɋC�Â����B

2018�N2��14�� �_�f�̌��p

2018�N2��10�� �y�A���c�n�C�}�[�z 1���b�g��������9.5�}�C�N�������i��mol/

L�j����z���V�X�e�C�����x���́A�]�̎��k�̉�������єF�m�ቺ�Ƒ��ւ��Ă��܂����B 2018�N2��10�� ���k���[���������������җl��

2018�N2��10�� �Čf �H�ׂĂ��ʂ�

�i�����ɂ́A���t�f�[�^�̓ǂݕ����ڍׂɐ�������Ă���B��ώ��p�I�B�j �@���쓿���u���E�p�j�b�N�͓S�s���������������v�Ƃ��킹�ēǂ݂����B

2018�N2��10�� ���W�I�l�������ǂ̐f�f�|�C���g

���M�i����38.5�x�j�A���ɂ�ߒɁA�ؓ��ɂƂ����ċz��O�Ǐ���

2018�N2��10�� �č����������ÃK�C�h���C�������E�E�E130/80�����g����

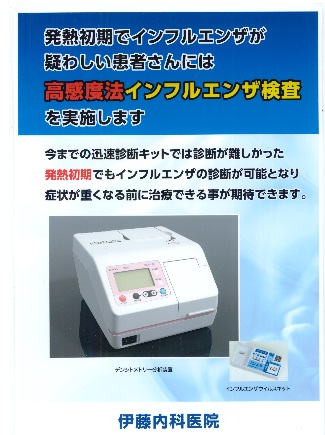

2018�N2��9�� �����x�C���t���G���U���� 2018�N2��9�� 25-OH-vitaminD����

�������Ă�25-OH-vitaminD�͏㏸���Ȃ��B

2018�N2��9�� �������@10�̏���

2018�N2��7�� �w��t�[���������C�X�̔ߌ��@�|�����̈�É��v�ւ̒|�x�i��a�Òj�C�u�k�Ёj

�܂��ɁC�g�D�͑g�D����邽�߂ɍs������̂��B

�g�D�h�q�{�\���������ꂽ�Ƃ��C�u�������ʂ�Γ������������ށv�̂ł���B�u�������������v���ɔ�Q����̂͊��҂Ȃ̂��B�F�߂Ă��܂�����C���������̌��Ђ����v�����Ă��܂����炾

�B�����炱���C�u���J�������Ń��b�v�Ö@�̐����₤�v�V���|�W�E��������̂��낤�B�Ȃ�Ƃ��ߎS�Ȑ�܂����p���N���Ă���B

2018�N2��7�� �Ȋw�I�Ƃ́H

�j���[�g���̗͊w���w��̃��f���ł���

�Ƃ������_�ɂ������܂����B���̂Ƃ�����A�����w�͎��R�Ȋw�̒��S�ł������łȂ��A���ׂĂ̊w��̂���{�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B

�������������Ђ炭�K�v������ �Ƃ����̂��A�����ł̗���ł��邱�Ƃ��������Ă��������̂ł��B

2018�N2��6�� �V��ɂ���

2018�N2��6�� �r�^�~���a�P�Q���R�ɂ���

�Ȃ��65�Έȏ�̃A�����J�l��20���Ƀr�^�~���a�P�Q���R������

�Ƃ����Ă���B�a�P�Q�A�t�_�A�z���V�X�e�C���A���̂S���Z�b�g�ő��肷��B 2018�N2��6�� �z�ŏǂɂ���

�P�O�b�ԂɂQ�T��ȏ�O�[�p�[�ł��Ȃ��l�͋^�킵���B �r�Ƃ������ˁE�E�E�E�w�������ւ͂˂�B 2018�N2��5�� �d�C�P�g���A�M���ɒ��Ӂ��q�ǂ��̂₯��7�N��241���\����Ғ� �d���₯�ǂ̂قƂ�ǂ�2�Έȉ�

�ł��邱�Ƃ���A�����́u���c�����痣�ꂽ�Ƃ���Ŏg�p���āv�ƌĂъ|�����B2018�N2��5�� �R���搶�u����� �l�Ԃ͗�O�Ȃ��A���l����]���������Ɩ]��ł���B 2018�N2��3�� �����́u���`�h�Ď��Љ�v�|�|�V�d�E�C�O��������ł́g�̓��h�܂ŊĎ��I

�u�l���v���ł��鋐��ȓƍٍ��ƁE�����ł́A�`�h�ɂ��Ď��V�X�e�������낵�������Ői���𐋂�����I

2018�N2��3�� �j�R�`���_(�i�C�A�V���j�����O�ŌĂ��킯

�U�O�~���O�����̃g���v�g�t�@������P�~���O�����̃j�R�`���_��������

�̂����A���̍����n�ɂ̓r�^�~���a�Q��a�U�Ȃǂ������邱�Ƃ�����A���̌n�Ɉˑ�����̂͑��Ƃ������̂��낤�B

�s�� �A�߂܂��A�L������Ȃǂ��N���邱�Ƃ�����̂ŁA�����Ƃ͗v���ӂ��B 2018�N2��3�� �������q�f�ǂɂ���

2018�N2��2�� ���K�r�^�~��

�ʏ킷���߂���ʂ�100�{���̑�ʐێ�ɂ���āA�v�������Ȃ����p�������� �Ƃ��������Ȃ��Ȃ��̂ł��B

2018�N2��2�� �A���c�n�C�}�[�a�̎���

2018�N2��2�� �}���哮����

�ӎ���Q�⎸�_�A�]�����l�Ǐ�A�S�s�S�Ȃǂ̏Ǐ�

�Ŏ�f����ꍇ�������Ƃ����Ă��܂��B�ɂ݂̓�����ȊO�ɂ����̏Ǐ���ꍇ�ɂ��哮���𗣂��^�����Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���ǂ͑S�g�ɂ���킯�ł�����ǂ��ɒɂ݂��łĂ��悢 �킯�ł��B 2018�N2��1�� �A�J�o���̂Ȃ����a��10�N�ڂ̓��������NJ��ҁA�i�C�A�V���A�~�h�ł����������Ј�

�i�C�A�V���A�~�h�̓i�C�A�V���قǑ������͂Ȃ����A������~�N�P�ʂŌp������Ƃ�����������Ă���B

2018�N2��1�� �y���_�Ȃł́w�S�x�̕]������I�I�z

�y�e�P�W��=�S���R���q�z���~���I �y�e�P�W��=�S���R���q�z���~���I 2018�N2��1�� �����ÂƂ������̏@�� �ߏ肾�B�Ȃɂ��������ߏ肾�B