2018�N1��31�� �ċz��

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�ɘ_�@SpO2���̂ĂČċz�𐔂���I�I

�@�ċz��

�E�ł��d�v�Ȃ̂ɍł�������������

�E�@���S��~�̍ő�̗\�����q

�E�s����Ȋ��҂ł͌����▬�������ω�

�E24���Ԉȓ��}�ς̓��ٓx95��

�ċz��

�@10��ȉ��͏��ċz

�@20��ȏ�͕p�ċz

10��/���ȉ��܂���24��/���ȏ���Ă���Əd��

SpO2�͌ċz�Ə�ɃZ�b�g�ōl����

�ċz��12��/���́@SpO2�@98���@��

�ċz��24��/���́@SpO2�@98���͈قȂ�

2018�N1��31��

~���炾�͓S���ǂ�����Ē��߁H�z������Ă���H���p����Ă���H~

�����q�V�搶�̂e�a�����p ��ς킩��₷�������}�ł��ˁB

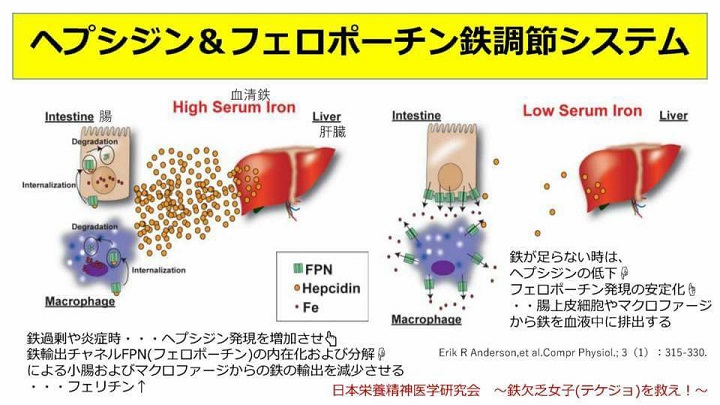

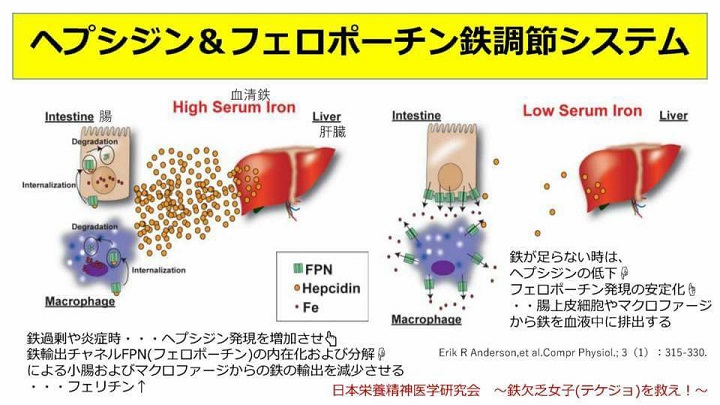

�y�w�v�V�W�����t�F���|�[�`���ɂ��S���߃V�X�e���z

#�t�F���|�[�`��(FPN) �F�S�A�o�`���l��

�זE���ɑ��݂��A�זE�̓�������O���֓S�C�I����A������@�\�������ђʃ^���p�N���B

�����זE��}�N���t�@�[�W����S�����t���ɔr�o���܂��B

#�w�v�V�W���F�S��ӂ̒��߈��q

�S�ߏ�≊�ǎ��Ɋ̑��ł̎Y���E���o�����i����܂��B

�w���ǐ��T�C�g�J�C��IL-6�x�Ɍĉ����Ċ̑��ō����E���傳���y�v�`�h�z�������œS��ӂ𐧌䂷��B��̈��q�ł��B

�w�v�V�W���́A�t�F���|�[�`���Ɍ������Ĕ�����ቺ�����邱�Ƃɂ���ēS�A����j�Q���܂��B

#���� �ȂǂŃw�v�V�W����������̋z����W���Ă��鎞(#���ǂɂ��S�̗��p��Q �̎�)�́A�o������S�܂�����ł����Ì��ʂ͒Ⴂ�̂ł��B

�i���j�S�ߏ�≊�ǎ��E�E�E�w�v�V�W�������������A�S�A�o�`���l��FPN(�t�F���|�[�`��)�̓��݉�����ѕ����ɂ���āA��������у}�N���t�@�[�W����̓S�̗A�o�����������܂��B�E�E�E#�t�F���`����

�i�E�j�S������Ȃ����́A�w�v�V�W�����ቺ���A�t�F���|�[�`�����������艻�E�E�E�����זE��}�N���t�@�[�W����S�����t���ɔr�o���܂��B

Erik R Anderson,et al.Compr Physiol.; 3�i1�j�F315-330.�@

2018�N1��31�� ���e頏ǂɂ���

�V���Ɗ����_�f�@�O�Ίޒ������p

���������ƁA���e頏ǂ͂��������̕a�C�ł͂���܂���B�Ⴂ�j���ɂ��A���ꂪ�N����\���͂������ɂ���܂��B����́A�r�^�~���b��r�^�~���j�����R�����Ƃ��ł��B�r�^�~���b���s�����Ă���ƁA�R���[�Q�������S�Ȍ`�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B���̏ꍇ�A�R���[�Q�����q������Ȍ`�����Ă��Ȃ��ƂT�P�y�[�W�ɏo�Ă�����̃q�h���L�V�A�p�^�C�g�A�܂�J���V�E�����܂ލz�����������ł��Ȃ��̂ł��B�r�^�~���j���s������ƃq�h���L�V�A�p�^�C�g�̒�����������`�����i�O���^���p�N�j�����Ȃ��̂ł��B����ŁA���e頏ǂ��N�����̂ł��B

�E�E�E�E�E�Ō�ɁA����܂Ŏ��O���ɑ��ă}�C�i�X�̕]�����������Ă��܂������A�����ł͂���̖��_�����Ă��������Ƃ������܂��B

�@�������̉��l���A�����ЂȂ��ڂ����ɂ���đ��z�M�����炤�����ł͂Ȃ����Ƃ́A�ǎ҂̊F������o���I�Ɋ����Ă��邱�Ƃł��傤�B���������������Ƃ̍C�͂��Ă݂�ƁA�r�^�~���c���]�v�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�r�^�~���c�́A���z�̎��O���̓����ɂ���āA�R���X�e���[�����獇�����ꂽ�̂ł��B���̑�ӂ��A�p���g�������ɂ���ăR���g���[������Ă��܂��B

�@�r�^�~���c�ɂ́A���ǂ���̃J���V�E���̋z���𑣐i������A���ւ̃J���V�E���̒����𑣐i�����肷���p������܂��B���̂��߂ɁA������̃J���V�E����n�����o���ʂ��Ȃ�ׂ����Ȃ�����悤�ɓ����Ă���킯�ł��B

�@���̂悤�ɁA�r�^�~���c�́A���ړI�I�ȃR���g���[���̂��Ƃɐg�̂ō������̂Ȃ̂ŁA���݂ł́A�r�^�~���Ƃ��Ăł͂Ȃ��z�������Ƃ��Ĉʒu�Â�����悤�ɂȂ�܂����B

2018�N1��30�� �^�~�t���̐[����

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

���ʂ͖{���L�ڂ̒ʂ�A�Ǐ�ɘa�܂ł̎��ԒZ�k���ʂ͂�����������I�ŁA�d�lj�����@��h�����ʂ͖����A�\�h�Ɋւ��Ă����҂̎��Ȑ\���f�[�^�����̂܂g�p����ȂǁA�Ȋw�I�M���x�Ɍ����Ă���ƕ��܂����B���ꂾ���łȂ��A�t��Q���Q���ɂ���A�P���ɐ��_�Ǐ��邱�Ƃ��킩��A�\�h�̂��߂Ɍ���҂ɕ��p�����邱�Ƃ͊댯�ł���ƌ��_�Â����̂ł��B

�@�����܂ł͔�r�I�m���Ă��鎖���ł����A���͂������炪���{�l�����܂�m��Ȃ������ł��B�R�N�����`�[���͂��̌�A�p���̍��c�����ł���a�a�b�ȂǂɌĂт����A�a�l�i�ƈꏏ�Ƀ}�X���f�B�A���獑���Ɍ����Ăv�g�n�̂�т������A�����s�\���ȃf�[�^�����Ƃɂ����_���̂��߂ɂT���|���h�i��X�Q�T���~�j�����ʂɂȂ����A�ƕA�p���̃K�[�f�B�A�����͂�����āA�P�O�O���l�Ƀ^�~�t������������A�S���T��l���q�f���A�R���P�O�O�O�l�����ɂ�i���A�P���P�O�O�O�l�ɐ��_�Ǐo��B�����C���t���G���U�̑嗬�s���n�܂�����A�p���ɂ͂T�O�O�O���l���̃^�~�t�������邩��A�������q�f�ʂɂȂ�A�Ɣ�����ĕ܂����B

�@������{�ł͂ǂ��ł��傤�B���������ŕ���邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��A�~��ɂȂ�Ɓu�^�~�t�����������v�Ƃ�������҂��y������Ԃ���Ë@�ւɂ��ӂ�Ă��܂��B�m�C���~�j�_�[�[�j�Q��̓^�~�t���Ɍ������b�ł͂���܂��A�^�~�t���̐��E�V�F�A�̂V�T���͓��{�Ŕ̔�����Ă��鎖���ɂ͐[���ł�����ł������ł��B�@�Q�O�P�U-�Q�O�P�V�N�ɂ́A���̃^�~�t���̓������L���A�W�F�l���b�N��̐������\�ɂȂ�܂��B��Â���鑤�Ƃ��Ăd�q�S���㎕�A�Ȋw�I�����Ɋ�Â������ҋ�����܂߂āA�Љ�̑����Ƃ��Ă̑Ή��������Ă��܂��B

2018�N1��30�� ���́A���̂S���̂R���^���p�N������Ȃ�

�O�Ίށ@�u�t�]�H�v�����p

�^���p�N���̒��ɂ́A�\���^���p�N�ƌĂ����̂�����B

�@����͐��̂��`�Â�����̂ŁA���Ƃ����������ł���B�^���p�N���̖��̂ł����R���[�Q���ɑ�����B���Ƃ����Έ�o���̂悤�ɃJ���V�E���Ɠ�����q�g���������A���̗e�ς̂S���̂R�̓R���[�Q���A�܂�`�����Ȃ̂ł���B

�@�J���V�E���́A�R���[�Q�����\������A�~�m�_�̂ЂƂO���^�~���_�ɂ���āA���ɑ����^�����Ă���B�ŋߑ�����Ă��鍜�e頏ǂ̑���A�J���V�E���ł͂Ȃ��ă^���p�N���̕⋋�ɂ���ƍl�����ق����ǂ��B

2018�N1��30��

���{�l�̃r�^�~��D�ێ�ʂƔ]�������S���t���ւ̃C���[�W

�@�r�^�~��D�̐S���ǂ̌��N�ɋy�ڂ��d�v���Ɋւ���������Ă���B����AJACC�����iThe Japan Collaborative Cohort Study�j�œ��{�l�W�c�ɂ�����H���ł̃r�^�~��D�ێ�ʂƔ]�����E�������������S���X�N�̊֘A�ׂ��Ƃ���A�r�^�~��D�ێ�ʂ��]�������S�Ƌt���ւ��邱�Ƃ��������ꂽ�BStroke���I�����C����2018�N1��8�����Ɍf�ځB

�@�{�����́A40�`79�̌��N���l5��8,646�l�i�j��2��3,099�l�A����3��5,547�l�j��ΏۂƂ����O���������ŁA�ǐՊ��Ԓ����l��19.3�N�i1989�`2009�N�j�B�H���ɂ��r�^�~��D�ێ�ʂ����L���H���ێ�p�x�����ŕ]�������B�r�^�~��D�ێ�ʂŕ��ނ��A���S�̃n�U�[�h�䂨���95���M����Ԃ��v�Z�����B

�@��Ȍ��ʂ͈ȉ��̂Ƃ���B

�E96��5,970�l�N�̒ǐՊ��Ԓ��A�]�����ɂ�鎀�S��1,514��A�����������ɂ�鎀�S��702����ꂽ�B

�E�r�^�~��D�ێ�ʂ́A�]�����S�́A�Ƃ��ɔ]�������o���ɂ�鎀�S���X�N�Ƃ̊Ԃɋt���ւ������ꂽ���A�����������ɂ�鎀�S���X�N�Ƃ͎�����Ȃ������B

�E�r�^�~��D�ێ�ʂ��Œ�̃J�e�S���[�i110IU/�������j�ɑ���A�ō��̃J�e�S���[�i440IU/���ȏ�j�̑��ϗʃn�U�[�h��i95���M����ԁj�́A�]�����S�̂�0.70�i0.54�`0.91�A�X����p��0.04�j�A�]�������o���ł�0.66�i0.46�`0.96�A�X����p��0.04�j�ł������B

�i�P�A�l�b�g�@���� �_�q�j

�����_���͂�����

Sheerah HA, et al. Stroke. 2018 Jan 8. [Epub ahead of print]

2018�N1��30�� �o�����X�̂悢�H��

�A�X���[�g�̂��߂̍ŐV�h�{�w�i�R�{�`���@���j���

����L�̓y�b�g�t�[�h����H�ׂĂ���̂ɁA�̂Ɣ�ׂĔ��ɒ���������悤�ɂȂ�܂����B�����Œm����N�W����T�����A���ɓ����̂͂����������̂���ł��B���܂��܂Ȏ�ނ̐H����H�ׂ遁�o�����X���ǂ��A�ƍl����l�����܂����A�q�g�̂悤�ɑ��ʂȎ�ނ̐H�ނ�H�ׂ鐶�����́A���Ɍ�������܂���B

�@�E�E�E�E�d�v�Ȃ̂̓o�����X�ł͂Ȃ��A�h�{�f���ꂼ��́u��Ηʁv�ł��B �u�o�����X�v���̂��̂ɈӖ��͂���܂���B

�ł́A���B�̌��N���x�������߂���A�p�t�H�[�}���X�����߂��肷��̂ɕK�v�ȉh�{�f���ꂼ��̐�Ηʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂ł��傤���B

���̖₢�ɑ���������߂邽�߂̕K�v�ȏ����A���̏��Œ��Ă��������Ǝv���܂��B

2018�N1��29�� ���̘V��

�V���Ɗ����_�f�@�O�Ίޒ����

�Ō�ɒ��o�P�[�u���̘V�l���ω��ɂ��āA�������q�ׂĂ����܂��B

�@�����̎��ł́A������J�o�[���Ă��郊�������̎_���ɂ��͂��ł��B�Ƃ���Ȃ�A�Ɛl�͗�̊����_�f�ł��B�ǂ����Ă����Ɋ����_�f�����������̂ł��傤���B����͂��Ԃ�A�P�[�u���̂Ƃ���ɍۂ��E�C���X�����āA���̂��ߍD�����Ȃ�}�N���t�@�[�W�Ȃ肪�U�����������邱�ƂɂȂ����̂��낤�Ǝv���܂��B�܂��A�P�[�u���̂Ƃ���ɍۂȂǂ����Ȃ��Ă��A���������ُ�ɑ��B���đS�g�ɂ�T�����ꍇ�����邱�Ƃ��A�ŋ߂ɂȂ��Ă킩���Ă��܂����B

�@�Ƃɂ����A�����_�f�����������Ē��o�P�[�u����\�ʂ���I��ł����̂��A���̕ω��A���o�̘V���̃��J�j�Y�����낤�A�Ǝ��͍l���܂��B

�@�����ł��A�V�����͊����_�f���Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�����ŁA���ǂ͊����_�f�̃X�J�x���W���[�Ɏ��̘V���h�~�����҂��邵���Ȃ��A�Ƃ����̂����_�ł��B

2018�N1��29�� �����@�@

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�X�e�b�v�P�@���ݎg�p���Ă��邷�ׂĂ̖�̏������R���m���߂�B

�X�e�b�v�Q�@����̕K�v�������߂邽�߂ɖ�܂��U�����郊�X�N�S�̂�]������B

�@�n�C���X�N�h���b�O�E�E�E�I�s�I�C�h�A�x���]�W�A�[�s���A�����_�a��ANSAID���A�R�ÌŖ�A�W�S�L�V���A�S���ǖ�A�����~����A�R�R������A�ȂǁB

�X�e�b�v�R�@�g�p���~�̑Ó��������ꂼ��̖�܂ŕ]������B

�f�f���m���ł����Ă��G�r�f���X�Ɋ�Â��Ă��Ȃ������i��F�������ɑ�O����Z�t�F���n�R�������������j��A�s�K�Ȋ��Ԃ̏����i��F�r�X�t�H�X�t�H�l�[�g���T�N�ȏ㏈���j�A�s�K�ȔN��ւ̏����i��F�z�������Ö@���V�O�Έȏ�ɍs���j�Ƃ��������Ƃ�����܂��B

�@

prescribing cascade

�E���ɂ�NSAID�������������Ƃ��댌�����l�ƂȂ�~�����������B

�E���ڕ���ɑ��ăT�C�U�C�h�����������Ƃ���A���A�_���ǂɂȂ�A���v���m�[���Ȃǂ����������B

�E�ݒ����Śq�f������A�v�����y��������������A���̊O�H�Ǐo�����p�[�L���\���nj�Q�ƂȂ�B

�E�E�E�E�@�p�[�L���\���̖��������B

�E�������ɃJ���V�E���h�R��E�E�E��ɂ�镂��E�E�E���A��̏����E�E�E�J���E�����܂̏���

�@�X�e�b�v�S�@���~��܂̗D�揇�ʂ�����

�X�e�b�v�T���{�v��ƃ��j�^�����O�̌v��𗧂Ă�

�@���~�ɂ��e�����Ȃ����Ƃ��킩���Ă����܂ɂ��Ă͏�������B

��

�E���e頏ǂɎg����A�����h���l�[�g�i�{�i�����j�͒��~���Ă��A�T�N�Ԃ͍��e頏ǂɂ�鍜�܂��ӂ₳�Ȃ����Ƃ��킩���Ă���B

�E�X�^�`���𒆎~���Ă��S���njn�̃C�x���g�͂W�N�ԑ������Ȃ����Ƃ��킩���Ă���B

2018�N1��29��

�������̉ƒ�̈�w�y�����s���𗑂ƕ��`�[�Y�ʼn����I���ǂ̘V���\�h�z �@

�����ɂ��ď�L����������Ă��܂����B�����炭�A�������R����ʓI�ł͂Ȃ��ł��傤���B���ɏ����ƍ���ҁB

���ǂ̘V���h�~�Ɍ������Ȃ��h�{�f�́y�����z

�������b���ȑ�w�����̖��V�T�V�搶�ɂ��ƌ��ǂ̘V���h�~�Ɍ������Ȃ��h�{�f�͈����ň����͑̑S�̂ɂ���A����������Ȃ��Ȃ�ƍ������̏�ԂɂȂ�A�����d����i�߂Ă��܂����Ƃ��������Ă����Ƃ������Ƃł��B

�����č���҂̈����s���Ƃ��ďЉ��Ă����̂��ȉ���2�B

����H�ׂȂ��Ȃ�

�z���������Ȃ�

2018�N1��29���@��������Îw���i�ቷ�M���j

�{���̉Ĉ�r�搶�̃u���O�L�������p

���畆�����N�C�YCase87 M3.com �N�C�Y

�@28�A�����B�u2���O�ɓ�����ۂ��g���Ēቷ�₯�ǂ��N�����܂����v�Ɨ��@�����i�摜1�j�B���ʂ����҂���鎡�Ö@�͂ǂꂩ�H

1.�A�����Ö@

2.�g���t�F���~���̎g�p

3.�n���핢�ނɂ�鎼�������Ö@

4.�ۑ��I���ÂɊւ�炸�A�f�u���h�}�����K�v�ƂȂ�

5.�A���v���X�^�W���A���t�@�f�N�X��u�N���f�V���i�g���E���ɂ�鎼�������Ö@

�������Ɖ����

�@�����͂c�u�ۑ��I���ÂɊւ�炸�A�f�u���h�}�����K�v�ƂȂ�v�B

�@�M���̐[�B�x�����肷��v���́A�M���́g���x�h�Ɓg�ڐG���ԁh�ł���B�����āA����ɓK�ȗ�p���s���Ȃ������ꍇ��ۊ��������������ꍇ�ɂ́A�����̐[�B�x��������ɐ[���i�s����B

�@�@�@�i�����j

�@�g�D���f�u���h�}��������A�ۑ��I���Â��s�����Ƃ����邪�A���͂���̏�牻��҂ɂ͒����Ԃ�v���邱�ƁA�܂����������M��ፍ��������I��ፍ����i�L���זE���j�̔�����n�ɂȂ邱�Ƃ��A�{��ł͈���I�ɐ����}�b�g���X�D���ɂ��D�k�p���s�����i�摜3�E�j�B

�@���������R�[�i�[��S������搶�͊�{�I�ɓ��{�M���w��̈̂��搶�ł��B������C�w��Œ�߂��K�C�h���C�������E������͍��܂���B�w��ɂƂ��ẮC�w���߂��K�C�h���C�����B�ꐳ�������Îw�j�ł���C����ȊO�̑I�����͂���܂���B

�@�������C�w��K�C�h���C���ʂ�Ɏ��Â����ҁi��F��L�̏o��ҁj�ɔM�����҂��W�����Ă��邩�Ƃ����ƁC�����ł͂���܂���B

�����������Â������҂��犳�҂������o���n�߂Ă��܂��B�X�}�z�ŃO�O��Ό��ݎĂ��鎡�Â��őP�̂��̂łȂ����Ƃ��f�l�ɂ��킩�邩��ł��B

���ہC���n�����u�a�@������܂߁C���̊O���̔M�����҂����7�`8���́u��w�a�@����a�@�Ŏ��Â��Ă��āC��t�ɐ����ɔ[���ł����Ƀl�b�g�Ō������Ď������Â��������v���҂���ł��B

2018�N1��29��

���������ǔ��a5�N�ڂ̏��q��w���A3�����ł�������ǂ��Ȃ���

�{���̓��쓿���搶��FB�����p

�Ǘ�G10��㔼�A����

H24��茶���A���@�ϑz����B

5�N�ԍL���s���̐��_�ȃN���j�b�N�ɒʉ@���A���Â��Ă��邪���P�����A�����͍��������B

FB�L����������w�ی����̐搶�ɓ��@��f�����߂�ꂽ�B

H29.10�A��e�����ɂē��@��f�B

���݂̖�A

�R���_�a��F�W�v���L�T15mg�A�G�r���t�@�C9mg�A

���������܁F�t���j�g���[�p��1mg�A

�R�s����F�����h�Z��1.5mg�B

BUN14.4�A�t�F���`��42�B

�����^���p�N/�ᓜ���H���w���B

�t�F�����A�i�C�A�V��500mg�AC�AB50�AE���J�n�B

���C�������̂Ń����h�Z�����~�B

H29.11�A

������1/2�Ɍ��炵���Ȃ茳�C�ɂȂ����B

�i�C�A�V���̓t���b�V��������̂�500mg�̂܂܁B

���������ƌ������߁A�t���j�g���[�p�����~�B

H29.12�A

�������Ȃ��Ȃ����B

�W�v���L�T15��10mg�B

H30.1,

�ƂĂ����C�ɂȂ����B

�����͑S���Ȃ��B

�����ɐF�X�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

���X�s������B

�i�C�A�V��500mg*2������ł���B

��̃i�C�A�V���ʂ���悤�`�����B

BUN15.4�A�t�F���`��71�B

�G�r���t�@�C9��6mg�B

���݂̖�́A�W�v���L�T10mg�{�G�r���t�@�C6mg�{�t�F����1���B

�������������������

���������ǂɂ����铜�������́A���َq�ƃW���[�X���~�߂āA���сA�p���A�˂�1/2�Ɍ��炷�����ł������Ȍ��ʂ�����B

E���������������n���r�^�~���i�i�C�A�V���AB�AC�j�̌������ǂ��Ȃ�B

E�ɂ��זE���A�~�g�R���h���A���̕s�O�a���b�_�̎����_�����}������A�~�g�R���h���A���Ɏ_�f�A���n���r�^�~���A�~�l�����̎�荞�݂����i�����B

�Ⴂ���҂Ȃ̂�E��400IU���x�ŏ\���B

�{�Ǘ�́A1)���XBUN�������^���p�N�s�����y�x�ł��������ƁA2)���X�t�F���`������r�I�����������ƁA���玡�Ô��������ǂ������ƍl������B

���f����BUN10�ȉ��A�t�F���`��10�ȉ��̊��҂͎��肪�����B

�{�Ǘ�ł́A3�����ōR���_�a��ʂ�2/3�ɂł����B

2018�N1��27�� �t�����ƃ}�O�l�V�E���ɂ���

�Čf

2017�N12��29�� �t�����ɂ���

��ւ̃}�O�l�V�E�����

�t�����ƃ}�O�l�V�E�����R�́A���ʂ��������𑽐������Ă���B�Ⴆ�A�����E�A���R�[���E�V���E�_�E�R�[�q�[�̑����H�����ł���B����d�v�ȓ��������Ŏ�����Ă��邪�A

�ʓ����ʂɐH�a����ۂ�ƁA�t���̐ΊD�����啝�ɑ��傷��B���ɐH�����̃}�O�l�V�E���ʂ��Ⴂ�ꍇ�ɁA���ꂪ�����ƂȂ�B

�@�Y�_�������̃����_�́A�̓��̃}�O�l�V�E���ɂ������d�ł�������B�������茸�炳���ẮA�}�O�l�V�E���̔��~�����Ղ�����̂ł���B

�J���V�E����n����ԂɂƂǂ߂Ă����āA�J���V�E�����Ïk���Č���������̂�h���ł��� �̂��A�}�O�l�V�E�������������̓�����1�ł���B

�@

�E���Ǐɂ����Ă��A�[���ȃ}�O�l�V�E��������A�J���V�E���͗n�������܂܂ł���B���������āA�t�����ɂ��ẮA�}�O�l�V�E���������A�����I�Ȏ��Õ��@�ƂȂ�B

�J���V�E����n�������Ă����邾���̃}�O�l�V�E�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���푽�l�ȐΊD����������H�ڂɂȂ�B

�@��̓I�Ɍ����A���E�ؓ��z���E�����g�D���E���ۋؒɏǁE�A�e���[���������d���ǁi�����̐ΊD���j�Ȃǂł���B

�@���߂�10�N�ԂɁA480�̕�����������ꂽ55���̊��҂ɑ��A1��200�����̐��_���}�O�l�V�E�������^����A2-4�N�ɂ킽��ǐՂ���Ă��邪�A�V���Ɍ����ł������҂͂킸��8���ɉ߂��Ȃ��B�}�O�l�V�E�����^���Ă��Ȃ�43���̐t�����Ί��҂̃O���[�v�ł́A�����4�N�Ԃ�59���ɐV���ɐt����������ꂽ�B����ɌÂ������ŁA�_���}�O�l�V�E���ƃr�^�~���a�U���g�����Ⴊ����B����ɂ��ƁA149���ɂ��Č��Ό`���̌���������A�N�ԕ��ς̌��Ό`������1.3����0.1�ւƒቺ���Ă���B

2018�N1��27�� �{����ۂ��l

�R�{�@�`���搶�u���O��� http://www.berserker.jp/column/show/214 ���p

�T�v�������g��Â���L�@��l�\�ܒi

���S�m���ƕ������͋ɂ߂ĕ��������l�Ȃ肯��B

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�{����ۂ��l�Ƃ����͎̂����Ɏ��M���Ȃ��̂������ł��B�����������߂ɑ�����������A������艺�ɒu��������̂ł��B�܂��s�����傫���A���̊����{��ɒu�������Ă���̂��Ƃ������܂��B�S���w�ł́u�h�q�@���v�ƌĂ�܂��B

�C���C�����Ă���l�Ɂu�J���V�E��������Ȃ���v�ƌ����ė]�v�Ɍ��V������V�[���͂悭����܂����A�ӊO�ɑ����̂��S�s���ł��B�Z���g�j����h�[�p�~���Ȃǂ����Ƃ��ɓS���K�v�ƂȂ邽�߁A����̕s���ɂ���ğT��p�j�b�N�Ǐ�A�C���C���Ȃǂ������N�������Ƃ������悤�ł��B

�܂�

�J���V�E�������A�ނ���}�O�l�V�E���s���̂ق����C���C���͕��܂��B ����ɂ��Ă͕M�҂̕��͂̓ǎ҂ł�����A������ƃ}�O�l�V�E���̊W�Ȃǂ�����e�Ղɑz���͂����Ƃł��傤�B

�Â����̂�ǂ��H�ׂ�l���A�C���C�����邱�Ƃ�����܂��B����͒P�ɒጌ�����N�����Ă��邾���̏ꍇ������܂����A�r�^�~��B1�̕s���ɂ���ċr�C�̂悤�ɂȂ��Ă���\��������܂��B�����̑�ӂɃr�^�~��B1���g���邽�߁A�����̉ߏ�ێ�ɂ���ăr�^�~��B1���s������̂ł��B

�r�C�͐_�o��ؓ��ւ̏�Q���N����܂����A���ꂪ�]�Ƀ_���[�W��^����ƃE�F���j�b�P�]�ǂ���R���T�R�t�nj�Q�Ƃ������̂������N�����A���̏Ǐ܂��ɃC���C���Ƃ����l�̑�����������Ƃ��A�L���͂��ቺ����Ƃ��������̂Ȃ̂ł��B

�܂��r�^�~��B6��i�C�A�V�����s������ƁA�Z���g�j��������ɂ����Ȃ�܂��B�����BCAA�𑽂�����ł���l���ƁA���̏Ǐ�������\��������܂��B���R�͂킩��܂��ˁH

���ɍŋ߂ł̓��C�V�����ߏ�ɐێ悷��l�������A����̓g���v�g�t�@���̑�ӂ�j�Q����\�������邽�߁A�Z���g�j���������Ă��܂��댯�����傢�ɍl�����܂��B

�������Ă���ƁA�r�^�~���i����B�Q�j��~�l������s�����Ȃ��悤�ɐێ悷�邱�ƂŁA�{����ۂ��l���A�����������琫�i���ۂ��Ȃ��Ă��邩������Ȃ��Ɗ��҂ł��܂��B

�M�҂͗ǂ����肩�牷�����ƌ����܂����A����͉h�{������Ă��邩��ł�����̂ł��傤�B

�Ȃ��M�҂̓_�C�G�b�g�⌒�N�ւ̌��ʂ����҂��ėΒ������ނ��Ƃ𐄏����Ă��܂����A�{����ۂ��l�͒��ӂ��K�v�ł��B�A�h���i������m���A�h���i����������COMT�Ƃ����y�f������܂����A�Β��Ɋ܂܂��EGCG��COMT�̓�����j�Q����̂ł��B

���̂��ߏ���J�����[�����ɂ͗ǂ��̂ł����A�{����ۂ��͎������Ă��܂���������܂���B

2018�N1��27�� ���Ƃ������

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

�����Ƃ������́u���q�h�{�w�v�̊�b�Ɓu�O�Η��_�v�Ƃ����傫�ȍ��Y���₵�܂����B

�@������Ƒ��̌��N���l����Ƃ��A��t�Ɉς˂�̂ł͂Ȃ��A�N�����������m�����w�сA���N�̎���Ǘ����o���邱�Ƃ�����āA�Ȋw�I�����ςƘ_���I�v�l�ɂ��O�Η��_���a�����܂����B

�@�{���ł͏ȗ��������A����́u�p�[�t�F�N�g�R�[�f�B���O�v�u�J�X�P�[�h���f���v�u�r�^�~���ƃ~�l�����̈ʒu�Â��v�Ƃ����R�̗��_���琬�藧���Ă��܂��B

�@�܂��w���N�̎���Ǘ��͍��^���p�N�E���K�r�^�~���E�����_�f�̏����ɂ���v�ƒ��A�w�Ԃ��Ƃɂ���ēI�m�Ȍ��N�Ǘ����ł��邱�ƁB���m�Ȓm������̒~�ς��Ȃ���Ό��N�̎���Ǘ��͓�����Ƃ�i���܂����B

�@�����āA�u���R�Ƃ��ĔN���Ƃ�ׂ��炸�B�w�K�҂Ƃ��ĔN���Ƃ�ׂ��v�Ƃ������t���₵�܂����B

2018�N1��26�� �g���`�P���ƃO���R�A���u�~���i�f�`�j�̈Ⴂ�Ǝg������

http://www.crc-group.co.jp/crc/q_and_a/108.html���

�O���R�[�X�͎�X�̒`�����Ɣ�y�f�I�Ɍ������A�s����^�������`�������`�����A����ɍ��Z�x�O���R�[�X����������ƈ���^���`���ƂȂ�܂��B���`���ɂ͐Ԍ����w���O���r���ƌ��������O���R�w���O���r���i�g���`�P���j�A�����A���u�~���ƌ��������O���R�A���u�~���i�f�`�j������A�Ƃ��Ɍ����R���g���[���̎w�W�Ƃ��ėp�����Ă��܂��B

�g���`�P���͐Ԍ����̎�����120���ł��邽��3�����O����̌����܂ŁA�f�`�̓A���u�~���̔�������17���ł��邽��3�T�ԑO����̌����܂ł̕��ό����l�f���܂��B3�����ȏ�ɂ킽�茌���l�����肵�Ă���ꍇ�A�f�`�͂g���`�P���̖�3�{�l�������܂����A�����l�����P���邢�͈�������ɂ�Ăf�`�̕����v���ɕϓ����邱�Ƃ���A�g���`�P���Ƃf�`�͘������邱�Ƃ������݂��܂��B

�g���`�P���������̎w�W�Ƃ��Ĉ��肵�����҂̌����Ǘ��ⓜ�A�a�̐f�f�ɗp������̂ɑ��A�f�`�͂��Z���̎w�W�Ƃ��Ď��ÊJ�n����o�����A�a��J�n���A�C���X�����Ö@�������Ȃǎ��ÊJ�n��ύX�A���Ì��ʂ̊m�F�ɗL�p�ł��B����āA�s����^���A�a�ⓜ�A�a�̎��ÊJ�n��Ȃnj����̕ϓ����������ꍇ��D�P���Ȃǂ�茵���Ȍ����R���g���[����K�v�Ƃ���ꍇ�͂g���`�P���Ƃf�`�p���邱�Ƃ��]�܂����Ƃ���Ă��܂��B

�Ƃ���ŁA�̍d�ς�t�s�S�A�n���Ȃǂ�L����ꍇ�͐Ԍ����̎����̒Z�k��c��Ԍ����̑����ɂ��g���`�P���͒�l�������܂��B���̂悤�ȏꍇ�͌����R���g���[���̎w�W�Ƃ��Ăf�`��p���邱�Ƃ��K�v�ł��B�܂����ь��ǂ�A���R�[�������ł͂g���`�P���͋U���l�ƂȂ�A�����t�@�\�ቺ�ɂ��w���O���r���ቺ�ł͂g���`�P������߂ɏo�邱�Ƃ��������Ƃɗ��ӂ��܂��B

�t�ɁA�b��B�@�\�ُ��l�t���[�[�nj�Q�ł̓A���u�~���̑�Ӕ������̕ω��ɂ��f�`���������l�������Ȃ��\��������܂��B���ɃA���u�~����ӂ����i�����X�e���C�h���A�a�ł͂f�`�͋ɂ߂Ē�l�ƂȂ�܂��B�܂��H��݈̂�ߐ��Ɍ����l���ُ�㏸����ꍇ�f�`�͍��l�ƂȂ�܂��B

2018�N1��26�� �����̍����͉h�{�s���ɂ���

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

���q�h�{�w�Ɋ�Â������̌��N�Ǘ��́u���N����Ǘ��v�ƌĂׂ���̂��B���������Ȉ�҂ɗ��炸�A�u���猒�N�������Ă����v�B���N�������ł����Ă������߂ɁA��Ȃ͉̂h�{���B�{���ɕK�v�ȁw�^���̉h�{�x�Ƃ����Ă�����������Ȃ��B�@�����̐l�����̐^�̉h�{��ێ悵�Ă��Ȃ����Ƃ����ɋC�ɂȂ�B

�@���̌��N�Ǘ��w�ɕK�v�ȉh�{�f�͂R�B

�@�ЂƂ߂��A�ǎ��ȃ^���p�N���B�x�ނ��ƂȂ����B�̑̂̒��ŌJ��Ԃ����זE�̐V�����ɍł��K�v�ȉh�{�f�ł���B�������ێ悷��̂͑̂��K�v�ȃA�~�m�_���܂`�����łȂ�������Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�O�q�������A�V�W�~���͂��߂Ƃ���v���e�C���X�R�A�̍����ǎ��ȃ^���p�N��ێ悵�Ăق����B

�@�ӂ��߂́A�r�^�~�����B�̓��Œ`�����𗘗p����ɂ͑�ʂ̃r�^�~�����K�v�ɂȂ�B���̏ꍇ�́A���͂ŏq�ׂ�������̎��厡�̂��߂Ƀr�^�~����ێ悵�A���ꂪ����t�������ƂŁA���K�r�^�~����`�ƂȂ����B

�@�`�����͂P�O����ނ���B���ꂪ�̂ŏ\���ɋ@�\���邽�߂ɂ́A�r�^�~�����K�v�����A�ǂ̒`�����ɂǂ̒��x�̃r�^�~�����K�v�����킩���Ă��Ȃ��B�Ȃɂ���P�O����ނ̒`���������邽�߂ɋN���鉻�w�����́A�R�O�O�O��ވȏ゠��Ƃ����Ă���̂��B�������A���̉��w�����͐l�ɂ���ĈႤ�B�����Ȃ��Ă���ƁA�r�^�~����I��Őێ悷��͖̂����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ�A�r�^�~�����ʂɐێ悵�Ăǂ̃^���p�N�����ɂ��Ή����悤�Ƃ����̂��A���K�r�^�~�����B�ǎ��̒`���ƂƂ��ɂ����Ղ�̃r�^�~����ێ悷�邱�Ƃ��厖���B

�@�����āA�Ō�ɕK�v�Ȃ̂������y�f��ގ�����X�J�x���W���[���B�r�^�~�����X�J�x���W���[�̂ЂƂ����A�X�J�x���W���[�ɂ͐���̎�ނ�����A��\�I�Ȃ��̂Ƀx�[�^�J���`����L�T���g�t�B���Ƃ������J���`�m�C�h������B�j���W���E�J�{�`���E�g�}�g�Ƃ������Ή��F��̂ق��A���k�ށA�K�w�A�{�⋛�̗��ɑ����܂܂�Ă���B���ɂ̓S�}�E�Β��E�ԃ��C���ȂǂɊ܂܂��|���t�F�m�[�����X�J�x���W���[���B�����_�f�͂�����a�C�̂��ƂƂȂ���́B���X���܂�邱�̊����_�f�������ɑގ����邱�Ƃ�����B

2018�N1��25��

�T�v�������g�����L�@��l�\���i

�R�{�@�`���搶�u���O���@http://www.berserker.jp/column/show/220

2017�N08��08��

���[�A�u���ȉ��ȁB�N�Ɏ��ƂĂ��v�Ȃǐ\�����͂ꂯ��A�u�L�E�̂ӂ�܂ЁA��ƂȂ����Ȃ�v�Ƃ��ւ������������������Ђ���Ƃ��B

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���̂��Ƃ̏펯�͎���ɂ�Ĉڂ�ς����̂ŁA�E�F�C�g�g���[�j���O���͈̂���ɑS�g�����̂����ʂł������A�܂��̂̓A�����J�ł��u�E�F�C�g�g���[�j���O�͐g�̂��ł�����I�v�Ȃ�Č����Ă������̂ł��B

��i�I�ȕ��@���̗p����O���[�v���u�C�m�x�[�^�[�v�A����ɑ����O���[�v���u�A�[���[�A�_�v�^�[�v�ƌĂт܂��B�O�Ԗڂɗ���̂��u�A�[���[�}�W�����e�B�v�B

�t�ɐV�������@�ɉ��^�I�ŁA�Â�����̕��@�ɌŎ�����O���[�v���u���C�g�}�W�����e�B�v�A���̍����^�C�v���u���K�[�h�v�ƌĂт܂��B

�ꌩ�A�Ȋw�I�ɂ݂����w�̐��E�ł��A����͑��݂��܂��B�Ȋw�I�ȏ؋����o������Ă���ł��A�������v�ƃv���C�h���傫���W���邱�̐��E�ɂ����ẮA��i�I�ȕ��@���Ȃ��Ȃ��̗p���悤�Ƃ��܂���B�ނ���o�C�A�X�̂��������_���\�����āA����܂ł̌Â����Ö@���p�������悤�Ƃ��܂��B

���ł͈�t�����u������O�Ɏ��̂͏펯�ł����A19���I������܂ł́A�u��t�͐a�m�ł���B�a�m�͐����ł���B��������K�v�͂Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂����B�Z���������@�C�X����ɂ���ĎY��M�i�o�Y���ɋۂ������đS�g�ɍL����a�C�j�ɂ�鎀�S�������������Ă�����A���͂͂������e���ĔF�߂悤�Ƃ����A�ނ͐E��ǂ��Đ��_�a�@�Ő��U���I���������ł��B

��t�����́u��t���g�̎肪���҂��E���Ă����v�Ƃ������Ƃ�����悤�Ƃ��Ȃ������̂ł��B

���K�r�^�~�����A���̌o�H�����ǂ��Ă��܂��B�r�^�~��C��ʐێ�̌��ʂ�1940�N�ォ��m����悤�ɂȂ�A�����̈�t�������̗p���͂��߂܂������A��w�E����͖�������܂����B

�V���[�y���n�E�A�[�́A�u�V�������@���o�Ă���ƁA�ŏ��͖�������A���ɔ�������A�Ō�ɂ͎����������i�ŏ����番�����Ă������Ƃ��j�Ƃ��ď��������v�ƌ����܂����B

�r�^�~��C�����̗�ɘR�ꂸ�A�������ꂽ��́u�����ł���v�ȂǂƂ����Ĕے肳��܂������A���ꂪ�E�\���Ƃ������Ƃ����|�I�Ȑ��̏؋��ɂ���ďؖ�����A���ł̓r�^�~��C�̈��S���͋^���̂Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��B

���S���ł͂Ȃ��A���ʂ͂ǂ��ł��傤���B

�r�^�~��B�Q��r�^�~��C�̌��ʂ͓��{�ł������̈�t�����ɂ���čL�߂��悤�Ƃ��Ă��܂����A�r�^�~��D�̌��ʂ͊��ɑ����̈�t�������F�߂悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B���n���ł���r�^�~��D�̓��K�r�^�~���h����v�b�V������Ă��Ȃ������̂ł����A�����炱�����̈�t������������ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂͐����߂��ł��傤���B

��i�I�Ȉ�t�����̓A���`�G�C�W���O�̂��߂Ƀr�^�~��D�����5000IU���x�ێ悵�Ă��邱�Ƃ������A�܂��i�C�A�V���̗U���̂ł���j�R�`���A�~�h���{�V�h�������ɗ^����e�����傫�Ȋ��҂�������Ă��܂��B���̓����ɁA���̃r�^�~���ނ̑�ʐێ悪��ʓI�ɂȂ��Ă���Ɨǂ��̂ł����B

2018�N1��25��

�������d���ǁiMS)�ɑ���I�[�\�����L�����[���ÁA���N�łقڊ�������

�{���̓��쓿���搶��FB����@�Ռ��I�ȏǗ�I

�@

�������d���ǂƂ�

https://ja.wikipedia.org/�c/%E5%A4%9A%E7%99%BA%E6%80%A7%E7%A�c

27�A�������d���ǁiMS)�A�d�Njؖ��͏�

Abram Hoffer:Orthomolecular Medicine For Everyone�A���

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1341074449342209

������������������

�Ǘ�:30��j��

H26.7�A�E�͂ŕ����Ȃ��Ȃ����B����E�͂���B��������B

�����a�@�_�o���Ȃ�MS�Ɛf�f�����B

���ẤA�C���^�[�t�F�������ؒ��B

H29.5�AFB�L�������ē��@����f�B

���X�����ߑ��̐H�������������AH29.3��荂�^���p�N/�ᓜ���H���n�߂��B

(���a�O�̓����ߏ�ێ�͐��������ƁA���l���)

172cm�A���X95kg�������̂�77kg�ɂȂ����B

�H����ς��āA�̒����ǂ��Ȃ����B

�t�F���`��78�B

�i�C�A�V���AB50�AC�AE�A�̃��K�r�^�~�����J�n�B

D�AFe�AZn�Ȃǂ��lj��B

��͏������Ă��Ȃ��̂ŁA3�������ɒʉ@���A�t�F���`���A�P�g���̂𑪒�B

H30.1�A�̒��͂����Ԃ�ǍD�ŁA�E�͏Ǐ�͑S���Ȃ��A��������Ȃ��Ȃ����B

75kg�B

BUN26.5�A�t�F���`��127�B

�P�g����0.3

�H���ƃT�v�������g�G

�^���p�N���A�v���e�C���X�R�A��150g�i�̏d*2�j�A

�v���e�C��30g*3�A��3�A��300g�A

������1�H5g���x�B

B50*3�A

�i�C�A�V��500mg*4�A

C1000�A3*3�A

E�A2000IU�A

D�A10000IU�A

Fe�A27mg*2�A

Zn�A30mg�A

Mg�A400mg�A

Se�A200mcg�A

���������������������

��a�Ŏ��Ö@���Ȃ��Ƃ���Ă���MS���N�łقڊ����B

1950�N��ɂ��̎��Â�MS�������������Ƃ��J�i�_�̐V���Ɍf�ڂ��ꂽ�ƃI�[�\�����L�����[�{�ɏ����Ă������B

���{�Ŋ��������̂͏��߂Ă��Ǝv���B

MS�Ɍ��炸���̐_�o��a�A�P���a�A���̖������������̎��Â��s���Ή��P�Ɍ������͂��B

�{���҂͂ƂĂ�������Ă���A�����炪�����قǒm���������B

�hMS�Ɍ��炸�S�Ă̖��������͂��̎��ÂŎ���h�Ǝ��M�������Č�����B

�����ŕ����Ď����Ŏ����Ă��܂����B

�܂��ɁA�u���N����Ǘ��v�A�udoctor yourself�v�A���ˁB

�iA���lj����������ǂ��Ǝv���B�j

�j���Ȃ̂ɏ��f���̃t�F���`��78�͒����Ԃ̍ŏd�x�̃^���p�N�s���B

���ꂾ������Ă��P�g���̂��Ȃ��Ȃ������Ȃ��͓̂�B

�\���Ƃ��āA

1)�S���܂�����Ă��Ȃ��d�q�`�B�n�̋@�\�ቺ�A

2)B�Q�̊m���I�e�a�͂��Ⴍ�Ă܂�����Ă��炸�A�N�G���_��H�̋@�\�ቺ�A

3)C�ɂ��J���j�`�������\�͂ւ̊m���I�e�a�͂��Ⴍ�A���b�_���p�����������B

����Ȃ�t�F���`���㏸�AB50�̑��ʁA�A�Z�`��-L-�J���j�`���lj����ǂ���������Ȃ��B

�Ⴍ����MS�ǂ����̂͏�L�̂悤�ȁA�̎��I��_������̂�������Ȃ��B

�������A�̎��I��_�̓��K�r�^�~���ō����\���Ɗm�M���Ă���B

2018�N1��25�� �ɂ��ݑ��

���܂������Ȃ��������s�Ⴉ��E�E�E�E�B

�l�͎��s�����葽�����w�ԁB

�ȉ����p

�@�{���̃^�C�g���ł���u�ɂ��ݑ��v�ɂ���u�ɂ��v�ɍ��߂��v���͂���������B

�u���҂̑̂ƐS�̒ɂ݂��y���ł��Ȃ��A�܂�ɘa�P�A�̋Z�p�����n�v�Ƃ����Ӗ��ɉ����āA�u���������n�ł��邱�Ƃ����o���Ă��Ȃ����Ƃ��A��O�҂���݂ĒɁX�����v�Ȃǂł���B

���G���h�I�u���C�t�E�P�A������ȂǂŁu�S�̃P�A�v�������Ă���ݑ�オ�ǂꂭ�炢����̂��͂킩��Ȃ����A��コ��̎莆�ɂ��������悤�ɁA�l�́u�ɂ݁v�ɂǂꂾ�����Y�����Ƃ��ł���̂��B���Y���Ȃ��u�ɂ��ݑ��v�܂Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA��X���ł��邱�Ƃ͉��Ȃ̂��B

�@������{���́A�����̈�Î҂ɓǂ�ŗ~�����ƐɊ肤�B

�@

2018�N1��25�� �r�^�~��A�ɂ���

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

���̒��A�A�A���ȂǁA�̂̂�����Ƃ�����S���Ƃ����g�D������B���̔S�����\������d�v�ȕ����̂ЂƂɁu�R���h���C�`�����_�v������B�R���h���C�`�����_�̍ޗ��́A�u�h�E����C�I�E�Ȃǂł���A�����̍ޗ�����������Ƃ��Ƀr�^�~��A������B

�@�������{�l�Ɉ݂������̂́A�r�^�~��A�s���̂������Ƃ������Ă��邪�A�݂̔S��������łȂ��Ƃ���A����͂����Ƃ��Ȃ��Ƃ��B�ݒ�ᇂ�\��w����ᇂȂǂ��A�r�^�~��A�s���Ɩ��W�Ƃ͎v���Ȃ��B

�@���{�l�̃r�^�~��A�s���́A�O���̉ߏ�ǐ��̉e����A���N�펯�̔F���Ⴂ�ɂ��A�r�^�~��A�̋������ł��闑�⋍���Ȃǂ�����Ă������炾�B���݁A�r�^�~��A�̋������́A�x�[�^�J���e���ɌX���Ă��邪�A�x�[�^�J���e�����̓��Ńr�^�~��A�ɕϊ����銄���͂��������͂Ȃ��B

�@

2018�N1��24�� �P�Aႂ��Ƃ܂�Ȃ�

�ċz����Ȃ̐搶�ɋ����Ă��������܂����B

�̂ǂ��ނ����䂢�A�P��ႂ��������A�z���X�e���C�h���悭�������Ƃ����������ł��B

�܂�A�b���̂悤�ȕa�Ԃ�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���̑��ɁA�C���̉��ǂ��A���@�o�C�ǎx�nj�Q�ɂ�鉊�ǂł���A�}�N�����C�h���L���B

�S�s�S���P�̌����̂ЂƂł��邱�Ƃ��B

��@�R�A�t�����H�����Ȃǂ��B

�E�E�E���Ȉ�́A���Ȃǎ����Ȃ��a�C���������Ƃ��Ă��A���P�ł���|�C���g��T�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�@�Ǐ���N�����Ă���a���ɂ��čl�������邱�ƁB

2018�N1��24���t᱐t���ɂ���

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�E�t���t�߂̔A�ǂ܂łɒB�����ۂƌ��t�Ƃ́A�����̂̂�߃t�B���^�[�P�������u�ĂĂ��炸�A�A�H�����̏㏸�ŕ����I�ɐt�����ɓ���A�����ւƗ��ꂾ���܂�����A�����ɔA�H�����ǂ��s���ǂɂȂ�₷�������z���ł���ł��傤�B

�E�����ȏ�A�Տ��Ǐ��P���Ȃ��ꍇ�͐t�^ᇂł��邱�Ƃ�����ACT�ȂǂŌ������������܂��B

�E���ł͔A�|�{���J��Ԃ��s���܂��B���Ȃ��Ƃ����ÏI�����_�ƁA�S-�U�T�Ԍ�̃t�H���[�̃^�C�~���O�ŔA�|�{���m�F���܂��B

�E�o�N�^�i�D�P���͔�����j�E�E�E�P��S�����P�Q���Ԃ��ƂɁE�E�E�E�P�S����

�EESBL�Y���ۂɒ���

�@��\�I�ȑ咰�ۂ��N���u�V�G�����v���e�E�X��ESBL�Y���ۂł��邱�Ƃ�����̂ł��B�����̋ۂ́A����҂����łȂ���N�҂��N������P�����A�H�����ǂ̌����ۂł��B����͑�ϋ��낵�����Ƃł��B

�E�N���ۂ̃O�������F�͂��Ȃ炸�s���A���̌��ʂ���Ɏ��Â��J�n���܂��B���ÊJ�n�����A�܂��͂Q����ɃO�������F���s���A�Տ��Ǐ�̉��P�ƂƂ��Ɏ��Ì��ʔ�����s���܂��B

�E�O�����z�����ۂ��������ꍇ�ɂ́A�����ۂ����F�u�h�E���ۂ����d�v�ł��B

�@�����ۂ́A�A�H���ɃJ�e�[�e���ȂLjٕ�������ꍇ�ɂ͊������N�������܂����A�Ȃ��ꍇ�ɂ͋N���ۂƂȂ邱�Ƃ͋H�ł��B

2018�N1��24�� ����̓V�~���H

��ʐ^�B�r�^�~�������O�B���N�E�̂��߂��߂��ɃV�~�̂悤�Ȃ��̂��������Ƃ����B

4�N�߂����{���̃}���`�r�^�~��������B

���ʐ^�B���݁B�V�~�ł͂Ȃ��悤�ȋC���E�E�E�B

2018�N1��24�� �{�P�͖h���Ȃ��H

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

�@�[���ⓤ���͐H�ׂ邪�A���E���E�����i�͈�ؐۂ�Ȃ�

�A�ؐH���S�����A��������i�͐H�ׂ�

�B���⋛���T1-3��͐H�ׂ�

�C���⋛���T3-4��͐H�ׂ�

�@���āA�F����͂ǂ̃O���[�v���ł����C�ɂȂ����Ǝv�����낤���H�����́A�C�B���⋛���T3-4��H�ׂ�O���[�v���ł����C�������Ƃ����B�ł��c�O�Ȍ��ʂ������̂��@�ŁA�ނ��70�ΑO��Ŏ��X�ɔ]������x���łȂ��Ȃ����炵���B�����ɂ�2�ʂ͇A�A3�ʂ͇B�������B���̌��ʂ��݂�A�V�l�͓��◑���������Ă͂����Ȃ��^���������邾�낤�B�]������\�h����Ȃ�A�������^���p�N��ێ悷��Ɍ���B

�@�b���{�P�ɖ߂����B�{�P��8���́A3�x�̐H����������Ɛۂ邱�Ƃŗ\�h�ł���B�]�����ɋN������{�P���A�O�E����̎h�����₽��邱�ƂɋN������{�P���A���N�̒�h�{��ΐH���炭��V�������ƂɂȂ��Ă���B

�E�E�E�E�Q�����肩��{�P�ɂȂ�Ȃ����߂ɂ́A���тȂǂ̒Y�������͂�₨�����āA�������`�����ƃJ���V�E�����\���ɐۂ鎖���B�܂��A�O���ŏЉ���L�Q������ۂ�Ȃ����ƁA�X�J�x���W���[�̐ێ��Y�ꂸ�ɂ������B

2018�N1��23��

20�N�ȏ�̌o�߂����u�p�j�b�N+���v�̏����A�S�ƃi�C�V���ł����܂ŗǂ��Ȃ����B

���쓿���搶�̍���̂e�a�����p

�Ǘ�G40�㏗��

H3�A�p�j�b�N��Q�ǁA���⍂�����H�Ȃǂւ̋�ԋ��|������A3�����ԓ��Â����B

H15�A�O�v�Ə�肭�䂩�Ȃ��Ȃ肤�a�ǁB

�Ȍ㓊�Â𑱂��Ă���B

H28.4�A�č����A���m����L���ɓ]�����A���@��f�B

�s���E�ő����������B

�X�g���X�ɑ��ĂƂĂ��キ���ׂȂ��Ƃŗ������݁A���܂ł����������Ă��܂��B

�p�j�b�N���삪�o�邽�߁A�������H�ɏ��Ȃ��B

�O��̏����G

�R�s����A�f�p�X(1)3���A�\���i�b�N�X(0.8)3��

�R����A�T�C���o���^(20)2��

�C�������A���[�}�X(100)2��

BUN17.6�A�t�F���`��29�B

���t�F�����lj��A���^���p�N/�ᓜ���H���w���B

H29.11�A

BUN15.1�A�t�F���`��76�B

�ᓜ���H�͂ł��Ă��Ȃ��B

�������݂�ő����͂��Ȃ�y�����A1�N�������Ĉȉ��̂悤�Ɍ���B

�f�p�X(1)3����(0.5)2��

�\���i�b�N�X(0.8)3����(0.4)2��

�T�C���o���^���~

�s���A��ԋ��|�͎������Ă��邽�߁A�i�C�A�V���{B50�{C���J�n�B

H30.1�A

�i�C�A�V����500mg����J�n���A���ݒ�500mg�A��500mg�A��1000mg�B

�������ǂ��Ȃ�n���o����悤�ɂȂ����B

�������H�̉^�]�����v�ɂȂ����B

�s���������Ɍy�����A�C�������y�ɂȂ����B

���o�I�ɂ��A�\����邭�Ȃ肩�Ȃ茳�C�ɂȂ�����ہB

�f�p�X(0.5)1���A�\���i�b�N�X(0.4)1���Ɍ��ʂ��Ă���ƌ����B

���[�}�X�A�t�F�����͌p���B

���������������

�S�s���̉��P�{�i�C�A�V���A����a���ɊW�Ȃ����_�Ǐ�ɍł����ʂ�����B

�t���b�V���Ńi�C�A�V�������߂Ȃ��ꍇ�A�i�C�A�V���A�~�h�ł��ǂ���������Ȃ��B

2018�N1��23�� �x���ɂ���

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�E�x���炵���g�̏����́A�Őf��̑����A�ċz������A�x�G���A�@���M���B

�E�Őf��̑����ƃ��M���͋��������������B

�E�C�[�Ƃ����Ă�����āA�G�[�ƕ�������̂����M��

�E�x�����҂Œ�i�g���E���A����A���b�o�j���ǂ������烌�W�I�l���x�����^���B

�E���W�I�l���x���͑��̔x���ƈقȂ�A��r�I������_�Ǐ�A�ؒɂ������������A���Â��قȂ�܂��̂Ŋӕʎ����Ƃ��Ă͏d�v�Ȉʒu���߂܂��B

�E���_�l�������ꍇ�́A�s���ǂ��^���B

�E�x���̏d�lj��̃��X�N�E�E�E�A���u�~��2.5���ȉ��ł͎��S�ɂ������āA�����X�N9.12�ƍ����A����Ȃ��B

�E�ߏ�Ȏ_�f�͗L�Ł@�@�r���n�Q94���ȏ��ڎw���B�@�b�n�o�c���҂ł�88-92���ł̊Ǘ����]�܂����B

2018�N1��23�� �₦���ƃi�C�A�V��

���v�ȂŁA�i�C�A�V����������B

��l�Ƃ��A�葫�̗₦���y�������ł��B

�i�i�C�A�V���������Ƃ��ɂ́A���ݕ��ɒ��ӂ��Ă��������B�j

2018�N1��23�� �h�{�o�����X

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

�u���N�I�ȐH�����̊�{�͂Ȃ�ł��傤�H�v�ƕ����ꂽ��A�F����͂Ȃ�Ɠ����邾�낤���H�����̐l�́A�u�h�{�o�����X�̗ǂ��H�a�v�Ɠ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�������A���Ɍ��킹��u�h�{�̃o�����X�v�ȂǂƂ����l�����͂܂������i���Z���X�ł���B�����ł����u�o�����X�v�Ƃ������t���Ӗ����Ă���̂́A�e�h�{�f�̑��ΓI�ȗʂł����Ȃ��B���̔��z���ƁA�^���p�N���A�r�^�~���A���b�A�����A�����A�~�l�����Ƃ������l�X�ȉh�{�f�ՂȂ��ێ悵�Ă���Ζ��͂Ȃ��Ƃ����l�����Ɋׂ��Ă��܂��B

�@�������A�{���ɑ�Ȃ̂͑��ΓI�ȗʂł͂Ȃ��B�u�h�{�̃o�����X�v�������l����ƁA���̉h�{�f�̐ێ�ʂ����Ȃ��������́A�`����������ɂ��킹�ď��Ȃ��Ă��ǂ��A�ƍl���邱�Ƃ��낤�B�O�q�����ʂ�A�^���p�N����1���ɑ̏d��1000���̂P�i�������ǎ��j���K�v �ł���B�v����ɖ{���Ɂu�̂ɗǂ��H�����v�̊�{�́A�F���v���悤�ȁu�h�{�̃o�����X�v�ł͂Ȃ��A���ꂼ��̉h�{�f�̐�ΗʂȂ̂ł���B�h�{�͑��Ε]���ł͂Ȃ��A��Ε]���ƍl���ė~���� �B

�@�B��A�o�����X���l���Ȃ�������Ȃ��h�{�f�̓~�l�������B���Ƃ��J���V�E���ƃ}�O�l�V�E����2�P�̊����Őێ悷��K�v������B����ȊO�̉h�{�f�́A���ׂĕK�v�Ȑ�Ηʂ����܂��Ă���B���҂Ƃ̃o�����X�Őێ�ʂ����܂�킯�ł͂Ȃ��B

2018�N1��22�� �]��ᇂɃP�g���H�E�E�E�F�{��w�a�@�̌�����

�����������ʂ͂������̂ł��傤���H

2018�N1��22�� �R���܂������Ȃ��I�H

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

���^�ʂ���Ԃ͏\�����H

�E�R�������ɂ͓K���Ȏg�p�ʂ�����܂��B�`�����b�Ɠ��ꂽ�����ł͌��ʂ͏\���ɏo�Ȃ����Ƃ�����܂��B

�E�d�q�Ō�������͓̂����̍R���������\���ʂ�����Ă��Ȃ�������A���^�Ԋu���K���łȂ������肷�邱�Ƃł��B���������ςɌ����ƁA�Ⴆ�y�j�V�����n�̍R��������1����4-6��̊Ԋu�œ��^���܂����A1��2�^��������3�^�������肵�܂��B���^�ʂ��T���V�����łQ�T�O������1��3��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂����A��������������ł̏����ł�1��1500�����͓��^���܂��B�{�قǗʂ�����Ă��Ȃ��̂ł��B

�E���͓��{�̓Y�t�����ɋL�ڂ���Ă��铊�^�ʂ́A�C�O�ň�ʓI�ɐݒ肳��Ă��鐄���ʂ��ɒ[�ɒႢ���Ƃ���������܂��B

�E�܂����^���Ԃ��Z�����Ă��\���Ȍ��ʂ����邱�Ƃ��ł��܂���m�F���K�v�ł��B

2018�N1��22�� �i�C�A�V���A�~�h500�����ł悭�Q���

���̂悤�ɂ������������������܂��B

�Q���̈����ƁA���r�o���������������ł����A�т����肷�邭�炢�悭�˂�邻���ł��B

�i�C�A�V���łȂ��Ă������̂ł��傤���H

���Ȃ݂ɁA���̕��́A���������������肳��Ă��܂��B

2018�N1��22�� ���e頏ǂɂ̓J���V�E���H�H�H

�O�Ίށ@���N�펯100�̃E�\���

�ȉ����p

���e頏ǂ́A���̗ʂ��ɒ[�Ɍ���A���̒����X�J�X�J�ɂȂ��Ă��܂��a�C���B�������낭�Ȃ��Ă��邽�߁A������Ƃ������Ƃł����܂��Ă��܂��B�V�l�ł���A���̍��܂��Q�����萶���̎n�܂�ɂ��Ȃ肤��a�C�ł���B

����ɉ����āA���ɏ����ɑ����݂���ǏB

�@���e頏ǂ̗\�h�ɂ��A���ɃJ���V�E���ێ悪�������B�������A�����������邽�߂ɂ́A������x�̃J���V�E���ێ悪�K�v�ɂȂ��Ă���B1��650-700�~���O�������ЂƂ̖ڈ����낤�B�������A���ꂾ���ł͑���Ȃ��̂��B

�@����́A���̐����ɊW������B�����������邽�߂ɂ́A�܂����̒[�ɓ���ł���

�A����ɃJ���V�E�����������čd���ɂȂ�Ƃ����葱�����K�v���B��͑O�q�̒ʂ�A�R���[�Q���𒆐S�Ƀv���e�I�O���J���Ɠ��^���p�N���l�ߍ���ł����Ă���B�d���́A����ɃO���^���p�N�Ƃ����`�����̐ڒ��܂ŃJ���V�E����h�肱�߂č��グ��B�O���^���p�N������ɂ̓r�^�~���j���K�v���B�R�R�ŏ��߂āA������̃J���V�E�����o�ꂷ��B

�@�r�^�~���j

�̓u���b�R���[��s�[�}���A�[���ȂǂɊ܂܂��B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��A�J���V�E���������悭�z�����邽�߂̉h�{�f�Ƃ��āA�r�^�~���c��}�O�l�V�E���A�����Ȃ�

���K�v�ɂȂ��Ă���B�����č����̓y��ƂȂ�ǎ��ȃ^���p�N���ł��邾�������ێ悵�����B�J���V�E�������ۂ��Ă�����e頏ǂɂȂ�Ȃ��A�ƍl���Ă���ƒɂ��ڂɂ����B

2018�N1��22��

���K�r�^�~�����

���� �L��搶�̖{���̂e�a�����p

�����K�r�^�~���ŃK��

�u��������������Ƒ����ɂ���v

�u��������������Ɗ��ɂȂ�v

�Ɠ����悤�ȃ��x���ŁA�r�^�~���܂Ŋ��ɂȂ�Ƃ����L����������Ă�����������܂��B

�I�[�\�����L�����[�֘A�̖{��ǂ܂ꂽ���Ƃ̖����l���Ǝv���܂��B

�I�[�\�����L�����[�̖{�i�c�O�Ȃ���p���ł����j�A�������P�����f�[�^�[�𑽐����邱�Ƃ��o���܂��B

�X�e�[�W4�������A5�N��̐������[��%���A

�I�[�\�����L�����[��10�N��̐�����35%�Ƃ����f���炵���f�[�^�[������܂��B

�i����ɓ���搶�̍ŐV�̗��_����킹������Ɗm�����オ��ł��傤�j

1500�l�A30�N�̃f�[�^�[�ł��B

���̂悤�ȃf�[�^�[�������Ă���H���@���A���ɂ���ł��傤���B

�[���ł��B��������

�������������Ƃ������x�ł��B

���ɂ����āA���K�r�^�~����ᔻ����Ȃ�A

�X�e�[�W4��10�N��̐�����35%��傫���z����H���@���w���肢�����B

���������Ȃ�A���͂��̐H���@���Ƃ����܂��B

�Տ��f�[�^�[�����ŁA���_��U��Ă��A�ڂ̑O�̊��҂���ɂ͈Ӗ��������ł��B

�������I�[�\�����L�����[�́A

���������ł����^���p�N�ł�����܂���B

��{�I�ɐH�������͂���܂���B

�����A�֘A����r�^�~���E�~�l��������邾���ł��B

�T�v����́A1���R�[�q�[1�`2�t���ōς݂܂��B

����ɑ��̂�������@�ƕ��p�\�ł��A

�R����܁A��p�A���ː��Ö@�A�Ɖu�Ö@�A

���čؐH�A���������AMEC�H

���m��w

�����I�т܂���B

���ʂƂ����_�ł́A���莟��ʼn�����܂����A

�ǂ��������Ö@��I�Ԃɂ���A

�܂��ŗD��Ńr�^�~���Ö@�B

���X�N���قڃ[���ŁA�����������炸�A���������̂悤�ȓw�͂��v�炸�A

�����T�v�������ނ����������[������35%�ɁB

���͐����̖������̕������S���Ȃ�ɂȂ�̌��Ă��܂����B

���̎�����m���Ă���A���̕��X��

�������N�A������ꂽ�̂ł͂Ȃ����A

�����̐h�����ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�قƂ�ǂ��u���K�r�^�~���́A�����T�v�������߂����̂ł��傤�v���x�ɂ����l���ĂȂ����Ƃ���̌���ł��B

����Ɉ�ÊW�҂ⓜ�������ɏڂ����m���L�x�ȕ��������ł��B

�m���Ɏ��M�����邾���ɁA�����Ɩ{��L�����ǂ܂��o�C�A�X��\�b�Ō���������f���Ȃ����Ă܂��B

�܂��u�I�[�K�j�b�N�ȐH�i���o�����X�ǂ����A�h�{�͐H�ו�����݂̂ŏ[���v

�ƍl������������ł��B�I�[�K�j�b�N�ɂ�������Ă�����ł��B

�y�V��`�ł��ˁB

���R���l�Ԃɂ���قǗD�����͂Ȃ��ł��B

�n�k������A�䕗������A

���R�͐l�Ԃ̂��߂ɗD�����͂Ȃ��ł��B

�h�{�s���̒��ŁA�l�ނ͐��������Ă��܂����B

�I�[�K�j�b�N�ȐH�i�ɂ�������Ă����I�h�{�������L�����

���P���܂���B

���I�h�{�s���ŃN�G���_��H�����Ȃ�����

���{�l�̔����͊��ɂȂ�܂��B�I�[�K�j�b�N�͂��܂�W�����ł��B

�u�I�[�K�j�b�N�H�i���o�����X�ǂ����Α��v�v�Ƃ��������̂Ȃ��y�V��`

����ɂ͋c�_�̂��߂̋c�_�ƌ����܂����A

��������������������ւ邽�߂ɏ����W�߂āA�̍ق𐮂��Ă���L���������ł��B

�������Տ��f�[�^�[�Ȃǖ����ł��B

�a�C�ŋꂵ��ł���l���~�����߂̉h�{���_�ł͂Ȃ��A

������������������ւ邽�߂̗��_�B

���炵���ł��ˁB

2018�N1��20�� �P��

�I���̓��ɁA�n��̊y���ʼni���Ɋy�������点�邽�߂ɁE�E�E�B

���ꂳ��́A����ڂőł��A���c�̋�������点��B

��������́A�M�҂ł͂Ȃ����ǁA��e�ɔ��͂��Ȃ��B

2018�N1��20�� �R�C���t���G���U��̃G�r�f���X

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�E�C���t���G���U�͖����Âł��قƂ�ǂ����R�ɂ悭�Ȃ��Ă����a�C�ł����A���̃C���t���G���U�����Â����Ƃ͈�̃i�j���m�Ȃ̂ł��傤���B���_�I�ɂ����A�������Ȃ��Ă������Ă����a�C��������ɑ��݈Ӗ��͂Ȃ��͂��ł��B

�E�^�~�t���́A�C���t���G���U�E�C���X�̑��B��}��������ʂ�����܂��B���̂��߁A�E�C���X�����łɑ��B������ł͌��ʂ�����܂���B�i����48���Ԉȓ��̓��^����������Ă���B�j

�E����܂ł킩���Ă��鎖�́A�^�~�t���̌��ʂ͉�����S���ǃC�x���g�̃��X�N�����������邱�ƂƁA�\�h���^�ŃC���t���G���U�̏Ǐ�����������邱�ƁA�C���t���G���U�̗L�Ǐ���Ԃ�16.8���ԒZ�k�����邱�Ƃ��炢�ł��B

�E����Ŋ��҂���Ă����d�lj����X�N����@�����炷���ʁA�x�������炷���ʁA�d�Ăȍ����ǂ����炷���ʂ͂���܂���ł����B

�E�t�Ƀ}�C�i�X�̌��ʂƂ��Ěq�C��q�f�̕���p������A���l�̂S���A�����̂T���ɚq�f������܂����B�܂�3.1���ɓ��ɂ̑i��������܂����B�^�~�t����\�h���������l��1.1���ɐ��_�Ǐ���܂����B

�E�������Ƀ^�~�t������������Ɓu�q�C��q�f������v�Ɩ�Ԃ̂d�q�ɓd�b���Ă���l������܂��B���̍ۂ͕��p�𒆎~����悤�Ɏw������̂ł����A�{��Self-limited�ȁi�������Ȃ��Ă������Ă����j�C���t���G���U�ŁA������ƗL�Ǐ���Ԃ����炷�����ŁA�d�lj���h�����Ƃ��Ȃ��A�q�f�Ȃǂ��o�₷���̂Ȃ�A�^�~�t���͈��ޕK�v������̂ł��傤���B

2018�N1��20�� ���o�X�^�b�`�p�b�`�ƃR�����G�X�e���[�[�̒ቺ

�ȒP�F�m�ǂ̐f�f�Ǝ��Ái����j�@���j���

���o�X�`�O�~���ɂ́A�u�`�����R�����G�X�e���[�[��j�Q�����p������܂��BBuChE�͌������̃R�����G�X�e���[�[�ł���A�o���I�ɍ̌������đ��肷��ƌ���ChE�̒ቺ���F�߂��܂��B

�@����ChE�l�ُ̈�ቺ��F�߂�ꍇ�A�ߗʓ��^�ɂ�芳�҂���̌��N��Ԃ��Q���Ă��邱�Ƃ�����܂��B�Z���I�ɂ͖��Ȃ��̂ł����A��N�ȏ�̒����ł݂�ƁA���炩�ȕ���p���Ȃ��Ă��̗͂�D���A�\����������錴���ɂȂ�܂��B

�@���o�X�^�b�`�p�b�`���g�p����ꍇ�ɂ͏��Ȃ��Ƃ����N��1��͍̌����s���AChE�l�𑪒肵�A�ُ�ቺ��F�߂�ꍇ�ɂ͌��ʂ����ق����悢�Ǝv���܂��B

2018�N1��19�� �R�C���t���G���U��̓K��

ER��Tips DEEP APPROACH EVIDENCE���

�R�C���t���G���U��ɂ��āA�G�r�f���X�����炩�ɂɂȂ�ɂĂāA�{���ɕK�v�Ȗ�ł���̂����^��Ɏv���Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ��u����҂ł���R�C���t���G���U�Ȃ��Ƃ����R�����������߂�̂��C���t���G���U�v�Ƃ����F���͊Ԉ���Ă��܂���B

�E�č��̂b�c�b�i�����ǃR���g���[���Z���^�[�j�͍R�C���t���G���U���ɑ��āA����҂ɂ͕s�v�ł���Ƃ������ƁA���X�N�̍������҂ɂ͏������l������Ƃ����w�j���o���Ă��܂��B

�E���X�N�̍������҂̓���͊����Ƃ��āA�ċz�펾���i�b���A�b�n�o�c�j�C�S�����i��V���S�����A�S�s�S�j�A�Ă�A�t�s�S�A�̕s�S�A�a�I�얞�̐l�A19�Ζ����Œ����ɃA�X�s�������������Ă���l�A�Ɖu�s�S��Ԃ̂���l�i�`�h�c�r�C�X�e���C�h���[�U�[�A�Ɖu�}���܃��[�U�[�Ȃǁj�A65�Έȏ�̍���ҁA5�Ζ����̓��c���i����2�Ζ����j�A�Y��2�T�ڂ܂ł̔D�w���n�C���X�N�Ƃ��Ă��܂��B

2018�N1��19�� �ԕ��ǂɂ���

�O�Ίށ@���N�펯100�̂������

�ԕ��ǂɍR�q�X�^�~���܂��g���̂́A���ǂ�}���邽�߂��B���������ڂ�����������ƁA�̓��ɂ͉��ǂ��N����������~�����}�X�g�זE�Ƃ������̂�����B�̓��Ɉٕ������荞�ނƁA�R�̂̓}�X�g�זE�ɂ������Ďh����^���A�N����������o������B���̓����ŏd�v�Ȗ������ʂ����̂��A�q�X�^�~���ł���B���̃q�X�^�~����}���邽�߂ɍR�q�X�^�~���܂��o�ꂷ��̂��B

�@�����A�q�X�^�~���͔]���ł͕K�v�ȏ��`�B�����ł������邩��A���̂��ׂĂ�͂����ŗ}�����ނ͔̂��ɗ��\�Șb���B

��ɗ�����́A�h�{�ɂ���ė]�v�ȓ�����}�����ق����ǂ��B�K�v�Ȃ̂̓r�^�~���b���B�r�^�~���b�̓}�X�g�זE�̒��Ńq�X�^�~����������̂�}���A�זE�̊O�֏o�Ă����q�X�^�~���̓��������킹��B�ԕ��ǂ̐l�͑�ʂɃr�^�~���b��ێ悷��ׂ����B

�����āA�Ɖu��臒l���グ��r�^�~���`���K�v���B���̂ق��A���ǂ��N�����������ɔ������銈���_�f��Ƃ��ẴX�J�x���W���[���Y�ꂸ�ɂ������B

2018�N1��18�� ���{�l�̃r�^�~��D�ێ�ʂƔ]�������S���t����

https://www.carenet.com/news/general/carenet/45347

���F�P�A�l�b�g���J���F2018/01/18

���{�l�̃r�^�~��D�ێ�ʂƔ]�������S���t���ւ̃C���[�W

�@�r�^�~��D�̐S���ǂ̌��N�ɋy�ڂ��d�v���Ɋւ���������Ă���B����AJACC�����iThe Japan Collaborative Cohort Study�j�œ��{�l�W�c�ɂ�����H���ł̃r�^�~��D�ێ�ʂƔ]�����E�������������S���X�N�̊֘A�c [������ǂ�]

2018�N1��18�� �V�l���@���ɂ���

�����ƁI�ꔭ�f�f100���

������݂�@�킸���n���@�`�݂̂�i���鍂��҂ŁA�@�S���̎�E������F�߂Ȃ��E�E�E�V�l���@��(old man's drip) �Ɛf�f�����B

�E����ɔ����ĕ@�S�����ޏk���A�@�@�їA���\�̒ቺ�ɂ�镪��t�̒�@�A�@�S�����x�̒ቺ�ɂ�鐅���̍ċz����Q�������邱�Ƃ������ł���B

�E�Ǐ�͒����ɑ����B

�E�@�S����̂����߂鉷�M�Ö@���L���ł���B

�E�R�R������̓_�@�L���Ȃ��Ƃ�����B

�s�b�g�t�H�[���@

�E����҂ŕ��p���邱�Ƃ��������A�܁A�~����i���Z���s���A�����`���h�p�A�q�h�����W���A���Ւf��Ȃǁj�A�����_�a��A�R�߂܂���Ȃǂ͕@�S���̂������Ɗ����̌����ƂȂ�B

�E��ꐢ��̍R�q�X�^�~�����X�e���C�h�_�@��͕@�S���̊���������������\��������̂Œ��ӂ���B

2018�N1��18�� �p���_�C���V�t�g�D���̊O�Ȉ�̃u���O���

���ꂢ���ȁB

�ȉ����p

��������������B

�������X�A����Ŏq���Ɍ��������Ă��錾�t������܂��B

�p�x���ɕ��ׂ�ƁA

�`������ۂ�B

�r�^�~���A���Ƀr�^�~��C�����߁B

�������A�W���[�X�͐ۂ�ȁB

����������Ǝg���B

�w��i�w�і₤�j������B

�펯�����߂ɁA�펯��m��B

�̂�b����B

�\�����ʎ��̂ɑ���Ȃ��悤�A�O�ł͎��͂̊m�F��ӂ�ȁB

������������ǁA�����̖����ǂ߁B

������������ȏ��ł��B

�q�����炷��A���邳���E�E�U���e���ł��B

�����A������ꂽ��A���ł����܂�܂���B

�ł������܂��B

��������̂悤�Ɍ������Ƃ�����A

�ǂ����u�`�`�v�ł���H���ƁA��L�̂��Ƃ������̂悤�ɃX���X�������܂����B

���͕�����Ȃ��Ă��A�����ꂻ�̈Ӗ��������鎞������B

�������������邱�Ƃ�����Ǝv���܂����B

2018�N1��17�� �r�^�~��B�P���R��

�~�}�O���������ܐf�f�����

�r�^�~��B�P���R�̓A���R�[���������҂݂̖̂��ł͂���܂���B

���ݓI�r�^�~��B�P���R�ǂ̓A���R�[���ˑ��Ȃǂ̃A���R�[����肪��ł͂���܂����A����ȊO�ɁA���H�ǁA��肪�Ђǂ��D�w�A�]�[�ǂ��ڍ��z�����܂Ȃǂɂ��Q������̕��A�S�����ҁA���������ǂȂ��A��A���R�[������20�����x���߂邱�Ƃ�Y��Ă͂����܂���B

�r�^�~��B�P�𓊗^����ꍇ�́A�K���u�h�E��������ɓ��^���邱�ƁB

��ʓI�ɐ��l��1���̕K�v�ʂ�2mg�ȉ��A�͊�����ɂ�2�|3�T�ԕK�v�Ƃ����Ă��܂��B

�r�^�~��B�P���R�ǂƁA�A���R�[�����P�g�A�V�h�[�V�X

�@�r�^�~��B�P�𓊗^���邱�Ƃő�Ӑ��A�V�h�[�V�X����r�I���₩�ɉ��P������AKA�Ɛf�f���Ă悢�ł��傤�B

2018�N1��17�� ���I�h�{�����̉��P��

1��16�������V���Z���N�g���

2018�N1��16�� �v���^�[���ƔF�m��

�ȒP�F�m�ǂ̐f�f�Ǝ��Ái����j���j���

�o���̕���p�������C�ɂȂ�܂����A����搶�̋L�q��ǂނƎ����Ă݂����ł��ˁB

�a�|50�R���v���b�N�X�Ȃǂ̃T�v�������p�ŁB

�ȉ����p

�@�v���^�[���͕��p�Ö@�ł��P�ƗÖ@�ł��A�ߋ��ɔF�m�ǎ��Â��Ă��Ȃ����҂���ɂ悭�����܂��B

�V�K�Ŏ�f���ꂽ�F�m�ǂ̊��҂���Ƀv���^�[����������������B���邢�͏��ʂ̃R�����G�X�e���[�[�j�Q��ƃv���^�[������������B���̏���P�[�X�͂悭�����܂��B���Ȃ��Ƃ�6���̊��҂���ɂ͌��ʂ�����܂��B

�@�M�҂͍ŋ߂ł̓v���^�[���ł̌��ʂ��݂邽�߂ɁA�F�m�ǂ̎��Â͂܂��v���^�[���P�ƂŊJ�n���邱�Ƃ��悭����܂��B�v���^�[�������ŏo������莡�Â��A���ʂ��R�����Ȃ����Ɣ��f���ꂽ����������R�����G�X�e���[�[�j�Q����J�n����̂ł��B

�@�������c�k�a��d�ǂ̂`�s�c�ŁA���X�ɃA�Z�`���R�������[�����ق����悳�����ȏꍇ�ɂ́A�͂��߂���R�����G�X�e���[�[�j�Q����J�n���܂��B

2018�N1��16��

���K�r�^�~���Łu�}�C�i�X10�Δ��v�ƂȂ�A��Ԃ�

�{���̓��쓿���搶�e�a���

���N�O����n�߂�B50+C+E�A�������҂���́A�h���̒��q���ƂĂ��ǂ��Ȃ����h�ƂƂĂ��D�]�ł��B

�������ς���鏗���́A�j���ɔ�ה��̃R���f�B�V�����̕ω��ɔ��ɕq���ł��ˁB

���ی�����ۂł��A�F���ɂȂ�A���ɏ������o�Ă��Ď�Ԃ����悤�Ȋ����A�m���Ɍ����Ă���B

���̃V�~�A�����݂́A1)�זE���̃^���p�N������������AGEs�ƁA2)���̖��̎��b�_���_�����ꂽ�ߎ_�������B

���ɃV�~������A�S�g�̑���i�S���A�]�A�̑��A�t���A���̑��j�ɂ��V�~������ƌ������ƂɂȂ�B

��Ƃ��ẮA1)���^���p�N/�ᓜ���H�Ƃ��ē�����h�����ƁA2)C�AE�Ȃǂ̍R�_��������ێ悷�邱�ƁB

�������ł��ꂾ�����ʂ���̂ł�����A�N�P�ʂŌp���������Ɍ����Ȍ��ʂ�����̂͊ԈႢ�Ȃ��͂��B

���ϕi�̃R�}�[�V�����Łh�}�C�i�X5�Δ��h�ƌ����̂����������A���K�r�^�~���Łu�}�C�i�X10�Δ��v�͉\���Ǝv���܂��B

���ϕi�Ƃ͈قȂ�A�̓�������P������̂ł�����A�C�Â������̓�����J�n���ׂ��ł��傤�B

�S�g�̑���̃V�~�����P����͂��B

��{�ʁF

B50�A2���A���[�B

C1000�A3���A�����[�B

E400�A1~2���A���B

(�S�͖�)

���K�ʁF

B50�A3~6���A�����[�B

C1000�A9~12���A�����[�B

E400�A3~5���A���B

���K�ʂɂ���ꍇ�́AA�AD�A�i�C�A�V�������p���ׂ��ł��傤�B

2018�N1��15�� Hall of Fame PIONEERS

���{�l�̓a������E�E�EThe Orthomolecular treatment of chronic disease���

Masatoshi Kaneko, PhD

(b. 1935) �EHall of Fame 2007

KYB club(know Your Body club)�n�ݎ�

Hiroyuki Abe, MD, PhD

(b.1938)�EHall of Fame 2013

New Ways to Treat Autism ����

���{�I�[�\�����L�����[��w��̑n���҂̈�l

Tsuyoshi(ken)�@Kitahara

(b.1949)�EHall of Fame 2011

���{�I�[�\�����L�����[��w��̑n���҂̈�l

�I�[�\�����L�����[�Ö@��p�����O���[�v�z�[���̐ݗ���ڎw���Ă���B

Atsuo Yanagisawa, MD, PhD

(b.1951)�EHall of Fame 2011

���{�_�H�Ö@������

�p�[�L���\���a�ɑ���O���^�`�I���_�H�Ö@���L��

2018�N1��15�� �����̓���

�g�y�M���搶�@�u�����

�@�זE����i�c�m�`�C�q�m�`�A�`�����̍����Ȃǁj

�A�Ɖu�����Ɋ֗^

�@�������s������Ƃs�זE���������A���B���ޏk����

�B�d�����̃f�g�b�N�X

�@���^���`�I�l�C���ɕK�v

�C�R���Ǎ�p�@

���̂ɑ��݂��鈟���̖�20�����畆�ɑ��݂��Ă��邽�߁A�������R�ǂł͔畆�̏Ǐo�₷��

�����͒`�����̕����y�f���E���傷��̂ɕK�v�B�s������ƃ^���p�N���̖����������c���Ă��܂��B

�D�y�f

�@�����̍y�f�����ɕK�v

�E�@�S���̕ی�

2018�N1��13�� �ԕ��ǂƚb���́A�r�^�~��C���ł����ʓI�ł��B

���� �L��搶�e�a���p

����͎������l�����肻���ł��B

�u�ԕ��ǂƚb���́A�r�^�~��C���ł����ʓI�ł��B

�p���g�e���_�i�r�^�~��B5�j�����/�܂��̓s���h�L�V���i�r�^�~��B6�j�́A�A�X�R���r���_�iC�j�Ƒ���I�ɍ�p���܂��B

�ԕ��ǂ���њb���́A���ϐ��p�ʁiC�ʼn�������e�ʁj�����Ⴂ���x������т����K�ȗp�ʂŌ��ʓI�ł��B

�������A���ẤA���Ȃ��Ƃ�1��6��r�ւ�����p�ʂ���n�߂�ׂ��ł���A��荢��ȏǗ�����P����܂��B

�v

The Orthomolecular Treatment of Chronic Disease: 65 Experts on Therapeutic and Preventive Nutrition �@���

2018�N1��13��

�i�C�A�V���ɂ�鐇�������܂���̗��E

40�Α㏗���B

5�N�ȏ�ɂ킽���āA��������g�p���Ă���B

2017�N�H���i�C�A�V��100�����ƃr�^�~���b�P���O�ɓ����B

������͓����ɒ��~�B

20�����炢�Ŗ����Ƃ̂��ƁB

������0.5�s������܂ň���ł������A�i�C�A�V���̕����Q�����悢�B

�������A������ł��i�C�A�V���ł����r�o���͂��邻���B

�i�C�A�V���̑��ʂ�����Ă��܂����B

2018�N1��13��

�R�s����A���������܂���̗��E�ɂ̓i�C�A�V�����ꉟ���[���̂Q

���쓿���搶�e�a���@�L�p�ȏ��

�i�C�A�V���t���b�V�����ŏ����ɂ�����@�G

1)�����O����A�R�q�X�^�~����A�������̓A�X�s����������ł����t���b�V�����y���ł���B

�s�̖�̃A�X�s����

http://medicine-helper.net/archives/1746

2)1�T�ԑO����r�^�~��C��3g����ł����t���b�V�����y���ł���B

3)�H��␅�ŕ��p����ƃt���b�V�����y���ł���B

�t�ɁA���ɕ��p������A���p��ɓ�������ƌ������t���b�V�����o��B

4)1��2~3�p���Ă��̓s�x�q�X�^�~������o���Ă����ƁA�t���b�V���͑����y�����āA�i�C�A�V���ʂ��₷���Ȃ�B

��̓I�ȃi�C�A�V���̓����@�G

�܂��A�i�C�A�V�������̍ہA���^���p�N/�ᓜ���H�{B50�{C�{E�A�̕��p�A����K�{�B

�I�[�\�����L�����[�{�ł̓i�C�A�V���A�~�h�ŕs����Q�A�p�j�b�N��Q�����������̏ǗႪ����Ă���B

�I�[�\�����L�����[�{�ł�3000mg�Ə����Ă��邪�A���{�l�ł͓f���C���o�₷������1000~1500mg���x�������߂Ȃ��B

�܂��A�i�C�A�V���A�~�h�̓i�C�A�V���ɔ�ׂ�ƁA��p���キ�A���ʂ��o�Ă���܂Ŏ��Ԃ�������B

1)�܂��t���b�V���̂Ȃ��i�C�A�V���A�~�h500mg*2�A���[�ŊJ�n���A�i�C�A�V��100mg*3�A�����[���J�n����B

2)�t���b�V�����o�Ȃ��Ȃ�����A�܂��[�H��̃i�C�A�V���ʂʁB

3)�[�H��500mg�܂ő��ʂł�����A�������ꂼ��100mg����200mg�A300mg�Ƒ��ʂ��Ă䂭�B

�|�C���g�́A�������[�Ƀi�C�A�V���𑽂߂Ɉ��ނ悤�o�����X����邱�ƁB

�i���Ȃ݂Ɍ��ݎ����́A��500mg�A��500mg�A�[1000mg�j

2~3�����������1500mg���x�܂ő��ʉ\�ł��낤�B

���̌�A�i�C�A�V���A�~�h�ʂ̃i�C�A�V���ɒu�����Ă䂭�B

�t���b�V���ɂ͒��ӂ��A�\����(3~6g�K�v�Ȑl������)���p����A�R�s����A���������܂���y�ɗ��E�ł���B

2018�N1��12�� ���]�@�y�j���̏Љ�͌�����

�a�@�̑����f�ÉȂ̃h�N�^�[�Ɛf�Ï��̃h�N�^�[�̃P�[�X�J���t�@�����X

�g�߂Șb��ŁA�����[�����������X����܂����B

�|���t�@�[�}�V�[�̖��A�Љ��̏������A���������̗\������̎d���ȂǁB

���������{���ǂ�ǂ�o�Ă���Ƃ��낪�A�s��I���ȂƎv���܂��B�i�����k��ÃZ���^�[�j

�����A���Z�ȕa�@�̐搶�ł��̖{��ǂސl�͂��܂肢�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�R�ۖ�ɂ���

�@�ȉ����p�@���M�͈�������Ȃ牽�����Ȃ��ŗl�q�����悤�A�Ƃ����̂́A�l��̃p�[���Ƃ��Ă������肵�܂��B�����Ɏ��܂��āA����͂Ȃ����̂��Ƃ����悤�ȃP�[�X�������āA�}�C�N���A�X�s���[�V�����Ƃ����ӂ��ɖ����������͂��Ă���̂ł����A����͎{�݊֘A���̔x���̃p�^�[���ł��B

�R�����g�F�G�߂ɂ���ẮA�C���t���̌����͂��Ă��悢�Ǝv���܂��B���Ƃ́A�ċz����H�~�Ȃǂ̑������f�ł��傤���B

�A�Љ��ɂ���

�@�@�����͓��y���ډ��ɂ����@���j�͖ڏ�����@

�R�����g�F�m��Ȃ������E�E�E�E�E�E�B�@

�@

�@

�BRed flag�ɂ���

�@�ȉ����p

�Љ�́A�ǂ̂��炢��@�I�Ȃ̂����Љ��ɓ`���悤�ɏ����Ƃ悢���낤�B�d�ǎ����������^���Ă���̂��A���܂�\���͍����Ȃ����ꉞ���O���Ăق����Ƃ����l���Ȃ̂��B�������A�d�ǎ����͂܂�ł���A�����O�m�����Ⴂ���߁A�Љ�ꂽ���҂��������Ă��ُ킪�Ȃ��ꍇ�͂���߂đ����B

�u�R�����đl��C�v�ƌ���������H�炤�悤�����A���������̂��Ƃ������ʔF�����A�Љ�ƏЉ��̑o���ɕK�v�ł���B�a����g�̏������d�v�ł��邱�Ƃ͘_���܂��Ȃ����A���ꂾ���ł͏d�ǎ������ے�ł��Ȃ��̂������ł���B

�܂�red flag�������Ă���U�肪�����Ƃ����̂𗝉����������ŁA�Љ�鑤�̓I�[�o�[�g���A�[�W�C���ł��\��Ȃ�����ړI��Љ�Ӑ}���͂�����L���ďЉ�� �B�����ďЉ�ꂽ���́A���̑����Ɉُ�͂Ȃ����A�Љ�̈�t���u�������v �����Ɨ������ďd�ǎ����̏��O������Ƃ����L���S�������Ƃ�����Ɗ������B

�C�|���t�@�[�}�V�[�ɂ���

�ȉ����p

�@�{�݂ł��A���l�̂��Ƃ��N����܂��B�{�ݓ����O�܂ł́A�{�l���h�����͂��ꂾ���ɂ��Ă������h�Ǝ����Œ������Ă��āA���ꂪ�ĊO�Ó��������肷���ł����A�{�݂ɓ������炻���͂������A�m���Ɉ��܂����킯�ł��B����ƕ���p���o�Ă���B����1��̍��v��21���Ƃ����l�����܂����B

�@����Ȃ������ʂł��A�{�݂ł͊m���Ɉ��܂���̂ŁA����p�ɋC�����Ȃ��Ƃ����܂���B

�R�����g�F�ƂقفB

�@

2018�N1��12��

�R�s����A���������܂���̗��E�ɂ̓i�C�A�V�����ꉟ���[���̂P

�{���̓���搶�̂e�a�����p�@�E�E�E�i�C�A�V���̕K�v�ʂɂ͌l��������A1500��������6000�����Ƃ̂��ƁB

�ȑO����x���������Ƃ�����܂��B

�s����Q�ɂ̓i�C�A�V�����L���A�x���]�W�A�[�s������̗��E�ɂ��i�C�A�V�����L��

https://www.facebook.com/tokumi.fujikawa/posts/1480408048742181?pnref=story

�\���i�b�N�X�A�f�p�X�A���C�p�b�N�X�Ȃǂ̒Z���ԍ�p�^�̍R�s����ɂ͋����ˑ���������A��x���ݎn�߂�Ɨ��E������ƂȂ�B

�Z���ԍ�p�^��1��3����܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�ǂ�ǂ�ʂ������Ă��܂��l��������B

���ȏ��I�ɂ́A1��1�p�ōςޒ����ԍ�p�^�̍R�s����A�Ⴆ���C���b�N�X�A�����h�Z���Ɉڍs���ď��X�Ɍ��ʂ���A�Ƃ���Ă���B

�Ⴆ�A

�\���i�b�N�X(0.4)3���A3*n

�������h�Z��(0.5)1��

�������h�Z��1/2��

�������h�Z��1/4���B

�}�C�X���[�A�n���V�I���Ȃǂ̐��������܂���x���ݎn�߂�Ɨ��E������ƂȂ�B

���ȏ��I�ɂ͂��̐��������܂���̗��E���@�ɂ͖��m�Ȏw�j�͂Ȃ��B

�R�s����A���������܂���̗��E�ɂ̓i�C�A�V�����ꉟ���ł��B

���͂ȍR�s����p�A�R�p�j�b�N��p�A�������P��p������܂��B

�K�v�ʂɂ͑傫�Ȍ̍�������A1500~6000mg�B

�i�C�A�V�������̗ʕ��p�o����A�R�s����A���������܂���y�ɗ��E�ł���B

�i�C�A�V�������̎x��ƂȂ�̂̓i�C�A�V���t���b�V���B

�}���ȃq�X�^�~�����o�A�������NJg���ɂ��A���ԁA����݂���B

�t���b�V�����̂͌����Ċ댯�Ȃ��̂ł͂���܂��A���p�O�ɂ�����Ɛ������Ă����Ȃ��ƁA���p�������҂������ċ~�}�a�@�ɋ삯���ގ��Ԃ��N���肤��B

�i�C�A�V���t���b�V�����K�肷����q�G

1)�����A����҂̓t���b�V���͋N����ɂ����B

�����̕��e�A�i�C�A�V��500mg*3�ŊJ�n�������t���b�V���Ȃ��B

2)���̐F���Z���l�̓t���b�V���͋N����ɂ����B

3)���������ǁA�N���a�A������a�AADHD�Ȃǂ̏d�������̐l�̓t���b�V���͋N����ɂ����B

ADHD�̂��q����A�i�C�A�V��500mg�J�n�ł����\�p���o����B

�t�ɁA�s����Q�A�p�j�b�N��Q�A������Q�Ȃǂ̌y�������̐l�̓t���b�V�����N����₷���B

4)���R�Ȃ���A�q�X�^�~���𗭂ߍ���ł���l�̓t���b�V�����N�����₷���B

�����ɑ����B

2018�N1��10�� �h�{�Ö@�ɂ��̒��̉��P

30�Α㏗���B�@2016�N�t����茳�C���łȂ��B�H�~�ቺ�B

�r�c�r�}���e�X�g48�_(����40�_�ȉ��j

AST13 ALT 8 ALP127 LDH 127 BUN 10.6 �t�F���`���@15.4�@ �w���O���r���@13.0��

������ς�/�ᓜ���H�A�@�S��+��������+�r�^�~���a50+�i�C�A�V���ȂǓ����B

2018�N1���@�Đf�B�@�葫�̗₦���Ȃ��Ȃ����B�@�C���̗������݂�A�����{�[���Ƃ��銴�����Ȃ��Ȃ����B

���Ȃ킿�A�ȑO�̏Ǐ�͑S���Ȃ��Ȃ����B

1��10���@�f�[�^

AST16�@ALT 12�@ALP129�@LDH 119�@ BUN 13.7�@�t�F���`���@59.5 �@�@�w���O���r���@13.6��

2018�N1��10�� �������Ă͂Ȃ�Ȃ�aVR�̂r�s�㏸

Step Beyond Resident(�ъ��V�����j

aVR�̂r�s�㏸���@�k�l�b�`�ǂ܂��͋߈ʂk�`�c�ǂ�����

�L�͈͂r�s�ቺ�@+�@aVR�̂r�s�㏸�@���r�s�d�l�h�Ɠ���

aVR�ƃ~���[�C���[�W�W�ɂȂ�̂́E�E�E�T�@�U�@aVL V4-V6

2018�N1��10��

�]�ł̓A�����j�A�A���_�͂ǂ���������Ă���̂�

�`�j���[������B1���R������ƒv���I�ȏɊׂ�`

�{���̓��쓿���搶�̂e�a���

�O�ΊށF�O�Ɛс[10�A�]�Ɖh�{���l����A���

�@�_�o�זE�ȊO�̍זE�ł́A�^���p�N���̕������炭��A�����j�A�́A�זE�O�ɔr�o�����B�Ƃ��낪�A�j���[�����ɂ����ẮA���t�]�֖�̂ق��ɂ́A�����̏o��������Ȃ��B�Ƃ��낪�A�A�����j�A�͂�������o�čs���Ȃ�

�̂ł���B����������́A���Ȃ�̓ŕ��ł���B

�@�j���[�����͑�ӂ̌������Ƃ���ł��邩��A�A�����j�A�̔r�o�ʂ������B�����Ńj���[�����ɂ́A���ꂪ�������邻���珈������V�X�e�����ł��Ă���B����́A�O���A�זE�ɂ�����O���^�~���_�ɂ�钆�a�ł���B

�����āA���̒��a�������̓O���^�~���ł���B�O���^�~���͖��łȕ����ł��邩��A���̒��a�����ɂ���āA�ŕ��A�����j�A�́A�n����������B�����Ă܂��A�O���^�~���́A�j���[�����ɂ��ǂ�A�O���^�~���_�ƂȂ��āA����ł����p�����B

�@��ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�O���^�~���_�͐_�o�`�B�����̈�ł���B����͂܂��A�ŕ������̎���ł��������̂��B

�@�O���^�~���_���O���^�~�����A�Ƃ��ɃA�~�m�_�ɑ�����B���̓�̃A�~�m�_�̗ʂ̘a���A�]���A�~�m�_���ʂ�80�����߂�̂��A���Ȃ�����B���̎������������āA�O���^�~���_���A���̂悭�Ȃ�ƁA�����_�������j�̂��邱�Ƃ́A���łɏq�ׂ��Ƃ���ł���B

�@�j���[�����Ŕ��������A�����j�A�́A�r�o����Ȃ����߂ɁA�j���[�������ŏ��������B����Ɏ������Ƃ��A���_�̏ꍇ�ɂ��݂���B��ɏq�ׂ��Ƃ���A���_�́A�G�l���M�[�����̉ߒ��̕��Y���Ƃ����Ă悢�B�������A���_����������̂́A�_�f�A�������̓r�^�~��B1���Ȃ��Ƃ��ɂ�������B

�@�j���[�����́A����ȊO�̍זE�ƈ���āA���_��r�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������Ƃ����āA���_�̏������u���p�ӂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ŁA�j���[�����ł́A���_�������炷��ӂ��֎~����邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@��ɏq�ׂ��Ƃ���A���_�������炷�G�l���M�[�����́A����������߂ĒႢ�B�����ŁA�]�ł́A�L�_�f�̓d�q�`�B�n�ƃN���v�X�T�C�N��(�N�G���_��H)���쓮���āA���\���̃G�l���M�[��������ɂ���Ă���킯���B�@�_�f�����ƁA�l�Ԃ�10���Ŏ��_����B����́A������߂Ă݂�킩�邱�Ƃ��B�ጌ���̊��҂́A�悭�����ɂ�������B�r�^�~��B1�����R����ƁA���܂��܂Ȑ��_��Q�����������Ƃ��m���Ă���B�}�����R�̏ꍇ�́A���Y�ꂪ�Ђǂ��A�ꏊ�����Ԃ��킩��Ȃ��Ȃ�A���b������悤�ɂȂ�A�Ȃǂ̏Ǐ������킵�Ă���B

�������������������

�^���p�N���̕������炭��A�����j�A�̏����́A�O���^�~���_�ɂ�钆�a�B

�O���^�~���_�͐_�o�`�B�����ł���A���ŕ������̎���B

�_�o�זE�i�j���[�����j�ł͌��C���݂̂̑�ӂ͑z�肳��Ă��Ȃ��B

�܂�A�j���[������B1�s��������ƒv���I�ȏɊׂ�B

�������A�Ă�H�ׂĂ�����{�l�͑S��B1�s���A���o����ˁB

B1�s���Ńj���[�����̊������ቺ���Ă���l�͑����͂��B

��������������Γ����Ⴆ��Ƃ����l���������A1)�����l�����ϓ����������Ȃ邱�ƁA2)�P�g���̂��㏸���邱�Ƃ̑��ɁA3)B1�s�������P������ʂ��傫���͂��B

�A���R�[���ǂł͂��̑�ӂ�B1�A�i�C�A�V�����Q���邽�߁A�d�Ă�B1�s���ɂȂ�E�F���j�b�P�]�ǂ���B�@

�j���[�����͓��_���ł��Ȃ��̂ł���͂ł��Ȃ��B

�O���A�זE�́C����C���B�\�͂������Ă���A���_����������B

�����̔]��ᇂƂ͂��̃O���A�זE�����������́B

���̋L���̃A�h���X�E�E�Ehttp://www.wound-treatment.jp/new.htm#0110-2

2018�N1��10��

�y��t���x�����铜�������Ɋw����n�t����^���Ȃ��s�v�c�z

�{���̉Ĉ�r�搶�̃u���O���

���̋L���̃A�h���X�E�E�Ehttp://www.wound-treatment.jp/new.htm#0110-2

�@�����āC���A�a�w�����������F�߂���C���݂̓��A�a���Â̑S�Ă����������Ⴄ���C���A�a���ÂŐH���Ă����҂͎��Ƃ��邵�C���A�a���Ö�ŐH���Ă����Ђ��ׂꂿ�Ⴂ�܂��B

����������҂Ɛ����Ђ�������w����{���A�a�w��B������C����������F�߂邱�ƂȂ�Ă��肦�܂���B���A�a����͐��Ƃ����炱���C���A�a���ƂƂ��Ă̎����̉��l��ے肷�铜�������͔ے肷�邵������܂���B���A�a�w������������v���悤�Ƃ��Ă��k�J�ɏI���͂��B

�@���E�͕ς����邪�w��͕ς����Ȃ����C���E���ς���Ă��w��͕ς�낤�Ƃ͂��Ȃ��ł��傤�B

�@�ł͂ǂ����邩�B���A�a����ȊO�̈�҂ƈ�ʐl�̊Ԃɓ����������L�߂�����̂ł��B����������ے肷��͓̂��A�a����Ɠ��A�a�w����C�Ƃ��������o�������̂��Ƃł��B

2018�N1��9�� �S�O�����̗��Ƃ���

Step Beyond Resident(�ъ��V�����j

�@�S�O�����Ƃ����A�s�������ɂ������āA�M������A�p���ŁA�S�����Ɩ��C�����������āA�Ȃ�Ďv���Ă������ԈႢ�B�S�O�����͎��ɑ��ʂȏǏ�ł���Ă���̂��B

���ɂ̂��������͓ݒɁB38���ȏ�̔��M�͂������S���B���C���͗L�������ǖ�2���̂�

�o�q�ቺ�͐S�؍[�ǂł��݂���B�����ĐS�O�����ɃX�[�p�[���ٓI�ȏ����ł͂Ȃ��B

�r�s�ቺ����������A�܂��S�O�����ł͂Ȃ��Ǝv���ׂ��B

2018�N1��8��

��t���q���[�}�j�X�g�ɂȂ�̂́A�T�����l�ԂɂȂ�悤�ȍ���ɂ��܂Ƃ���

�i���쓿���搶�e�a���p�j

�O�ΊށF�S�Ɛ�16�A�Θb�@�K���ɂ��čl����A���

�@����͈�ʘ_�ł����ˁA��t������ɂ���̂̓n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ă̐l�Ԃł��傤�B���t���Ƃ�̂��J�������̂܂���̂��A�n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ă̐l�Ԃł��傤�B�\�t�g�E�G�A�Ƃ��Ă̐l�Ԃ͂����������̂��ł��B����͂܂�A�\�t�g�E�F�A�Ƃ��Ă̐l�Ԃ�����K���������Ȃ��ł����ˁB�����������Ƃ��ƁA��t���q���[�}�j�X�g�ɂȂ�̂́A�T�����l�ԂɂȂ�悤�ȍ���ɂ��܂Ƃ��܂���B

�@�l�́A�T���Ƌ������������Ƃ���q���[�}�j�Y���͐�������ƍl���Ă��邩��A����͂���ς�Ȋw�҂̓��Ƃ������ƂȂ�ł��傤�ˁB

�@���̐��ɐ�Ύ҂����Ă悢�͂��͂Ȃ��̂ɁA��t����ΎҋC���ł��邱�Ƃ̕s���R�� ��������ł��ˁB�V�c�͐�Ύ҂݂��������ǁA�a�C�ɂȂ�Έ�t�ɐ�Ε��]�ł��傤�B��t�͂���ς茻��̐�Ύ҂Ȃ�ł��B�l�ɂ͂��ꂪ����I�Ɍ������ł���B

�����������������

��t���q���[�}�j�X�g�ɂȂ�̂́A�T�����l�ԂɂȂ������A�Ƃ͎茵�����ł��ˁB

��t�͉Ȋw�҂ł͂Ȃ��Ƃ��B

�m���ɍ��ł�����������t���������Ƃ͎����ł����ǁA�T���ł͂Ȃ���t������ƌ��������ł��ˁB

2018�N1��8�� �C���t���G���U�]�ǂƉ�M���ɖ�

1��5���ɍ]���N��搶���u���O�ŃC���t���G���U�]�ǂ����グ�Ă����܂����B

���݂́A�����̈�t�����`�Ȃǂ̊����ǂ̔��M���ɂ̓A�Z�g�A�~�m�t�F�����������Ă��܂��B

���ɂ͏]���ǂ���A���L�\�j���Ȃǂ����������h�N�^�[�������܂����A�ȑO�����r����Ƃ��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���Ɗ����܂��B

�������C����͂��߂�����8�N�i1996�N�j���́A�A�Z�g�A�~�m�t�F������������h�N�^�[�͌������Ƃ�����܂���ł����B

�{���^�����A�|���^�[���A���L�\�j���Ȃǂ��A��������Ă��܂����B���ꂪ�펯�I�Ȉ�Ís�ׂł����B��M�܂͂ł���Ύg��Ȃ������ǂ��A�Ƃ����l���͈�ʓI�łȂ������Ǝv���܂��B

����14�N�i2002�N�j�̏H�A�ߓ����́u���l�a�̐^���v�ɁA�h�C���t���G���U�]�ǂ͖�Q�������h�Ƃ����L��������A�A�X�s�����ɂ�郉�C�nj�Q�Ɠ����a�Ԃł����Ə����Ă���܂����B

�@���̍����烁�f�B�A�Ȃǂł��L�����ł�悤�ɂȂ�A���ԂƂƂ��Ƀp���_�C���V�t�g���i�s���A���݂̏ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

�@�����A�����̈�t�͋ߓ����̂��Ƃ�����ᔻ���Ă��܂����B�{��ǂ�ł��邾���ł��A�ςȖڂŌ���ꂽ���̂ł��B

�@���Ԃ������Ă݂�ƁA��͂�ߓ��搶�͂��炩�����ł��ˁB

�ȉ����p

�C���t���G���U�Ɖ�M�܁B�g���Ă������̂̓A�Z�g�A�~�m�t�F�������B

http://koujiebe.blog95.fc2.com/

�����Q�P�N�̌����J���Ȃ̃C���t���G���U�]�ǃK�C�h���C���ɂ́A�W�N���t�F�i�N�i�g���E���i���i���{���^�����j�A���t�F�i���_�i���i���|���^�[���j�̓����́A�C���t���G���U�]�ǂ̗\��s�Lj��q�̈�ɋ������Ă��܂��B

�����̉�M�܂��A�C���t���G���U�]�ǂ̎��S�����㏸�����Ă���\������������Ă��܂��B

�܂��A�����̉�M�܂��A�T�C�g�J�C���X�g�[���������������ɂȂ��Ă���\�����ے�ł��܂���B

2018�N1��8�� �{���̓��쓿���搶�̂e�a�����p

������O�̂��Ƃ����ǁA�u���ۂɎ������Ǘ�v��ł��鎡�Â��ǂ�����

�l�b�g��ɂ͗l�X�ȏ��ь����Ă���B

�����Ƃ������Â��ǂ��A������̎��Â��ǂ��A�ȂǁB

��ʐl���猩��ƁA�F�X�Ȉ�҂��F�X�Ȃ��Ƃ������Ă���̂ň�̂ǂ̎��Â��������̂����f�����˂�͂��B

��ʐl�͎����ő̌��������Ƃ������f�o���Ȃ��̂ŁAN=1�Ŕ��f���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�Ζ���́A�ʏ�T2��ߑO���̂݊O���f�Â��s���Ă���̂ŁAN=200���x�B

�J�ƈ�́A������ӂ܂ŊO���f�Â��s���Ă��邽�߁AN=1000~1500�B

�J�ƈオ�ł�������Ō��؏o���闧��ɂ���̂ŁA���ۂɎ��Â��Ď������Ǘ����₷���B

�r�^�~��C�ŕ��ׂ��\�h�ł��邩�ۂ��ɂ��Ă̋c�_���A�_���ɂǂ������Ă������������A���ۂǂ��Ȃ̂����m�F����Ηǂ������̂��ƁB

���������������A���@�̊��҂��r�^�~��C�����ݏo���ĕ��ׂ������ɂ����Ȃ����ƌ��������命���B

�r�^�~��C���ꂽ��܂����ׂ������₷���Ȃ����̂ōĊJ�������Ƃ������������B

��L�̎������l����ƁA�r�^�~��C�͕��ׂ̗\�h�Ɍ��ʂ�����Ɣ��f����̂��Ó��ł��낤�B

�������A���ۂǂ��Ȃ̂����m�F�����A�܂�Տ��Ŋm�F�����A���ꂱ�ꌾ���Ă���l�������B

�h���A������Ɗ��҂�f�Ă���̂��h�ƕ��������Ȃ�B

�����́A���^���p�N/�ᓜ���H�{�S�{���q�h�{�w(�O�Η��_)�{�I�[�\�����L�����[�����̐��̒��ōŋ����Ɗm�M���Ă���B

���ۂɂ��̎��ÂŎ������Ǘ�����������Ă���B

�ǂ�Ȃɂ����Ƃ��炵�����_����Ă��A���ۂɎ������Ǘ����Ă��Ȃ����ẤA�������Ȃ��͂����B

���҂̎��Â������̂��ŁA�_�����痝�_�W�J�����҂��������Ƃ͐M�������R�����B

���������_���Ȃ�āA�o�C�A�X�������肷���ăC���`�L�ȓ��e���قƂ�ǁB

�_�����痝�_�W�J����ꍇ�ɂ́A���̘_�����o�C�A�X���������Ă��炸�A�C���`�L�łȂ����Ƃ��A�܂��N�����[������悤�Ȍ`�ŏؖ�����K�v��������B

���҂̋C�����Ƃ��ẮA�h�����͂ǂ��ł��ǂ����玡����@��m�肽���h �A�ƌ����̂��{�����낤�B

�u���ۂɎ������Ǘ�v����Ă��邩�ۂ����m�F���āA���̎��Â��ǂ����ÂȂ̂��ۂ��f����Ηǂ��Ǝv���B

2018�N1��7�� ���N�f�f�Ő��ݐ��S���R�ǂ��w�E�����B

���N�f�f�����Ƃ���A�S����ɐ��ݐ��S���R�̉\�����w�E���ꂽ�����B

����܂Ŗ��N���f���Ă������A�n�����w�E���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B

�f�@����ƁA�E���w���X�v�[���l�C���ɂȂ��Ă���B

�f���炵�����f��ł��ˁB

2018�N1��7�� �܂̉��a

�܂̉��a�i�������w�j���݂Ƃ߂鏗���B

�ȒP�Ɂu�S�̕s���ł��傤�B�v�Ǝ��M���X�ɐ������܂������E�E�E�B

�t�F���`����101ng/ mL�Ɛ���B

�`�k�o��141�ƒ�߂Ȃ̂ŁA�������R�ɂ����̂��H

�A�f���f��9.1�ƒႢ�B

2018�N1��7�� Reciprocal change���������ȁI�@����aVL��ST�ቺ�ɋ����Ȃ�ׂ�

Step Beyond Resident(�ъ��V�����j

�O�ǐS�؍[�ǂ̍ۂ͉��ǗU����ST�ቺ�ƂȂ�B

���ɉ��ǐS�؍[�ǂł�aVL��T�U����ST�ቺ���o�₷���B

reciprocal change����������S�؍[�ǁI

���Ǎ[�ǂł�aVL��ST�ቺ����ɂł邱�Ƃ�����B

aVL��ST�ቺ�����ǐS�؍[��

aVL�̉A��T�g�������������ԕ��̋��������

2018�N1��7�� ���������̃|�C���g�i�K�C�h���C��2015�j

Step Beyond Resident(�ъ��V�����j

�P�����Ă��Ȃ��s���~���҂͋��������݂̂ł悢(hands-only CRP)

�e���|��100-120��/���i100��ȏ�ł͂Ȃ��A�����ݒ�j

�[����5-6cm�i�f�l�ɂ�5cm�Ǝw���A��Ï]���҂ɂ�5cm�ȏ�6cm���Ȃ��Ǝw���j

�����������Ɋ��҂ɂ����ꂩ����Ȃ��i�������[���������邱�Ƃ��j

�����������Ԃ�S�̂�60���ȏ�ɂ���

2018�N1��7�� �C���t���G���U�̌���

�����x�C���t���G���U�v���f�f�������g�p���Ă��܂��B

����́A15���̌������ԂŁA15���W���X�g��A�^�z���Ɣ��肪�ł܂����B�i���nj�48���Ԃ��炢�j

�i10���߂����瑝���̏������͂��܂�j

���̕��́A���ʂ̌����ł͉A���������̂��H

�������K�v�ł��ˁB

�C���t���G���U�̐f�Âɂ��āA���҂���͋q�ϓI�Ȍ������ʂ�m�肽���悤�ł��B

�i�E��𐳓��ȗ��R�ŋx�߂邩��H�B�j

�������x���オ�邱�Ƃ͂悢���Ƃ��Ǝv���܂��B

����ŁA���Âɂ��ẮA���{�قǍR�E�C���X����g�����͂Ȃ��悤�ł��B

�R�C���t���G���U��͂ǂ̂��炢�L���Ȃ̂��H�i�m���ɉ�M�܂ł̎��Ԃ͑����Ȃ邯��ǁj

�S���ɂ���ȃR�X�g��������f�Â�����ׂ��Ȃ̂��H

2018�N1��6�� Diet docotor��� ���������ɂ��ɂ��т̉��P

https://www.dietdoctor.com/combination-lchf-paleo-healed-skin

I embarked on this journey in March 2015 and my skin was completely healed only by December 2015/January 2016.

2018�N1��6�� ���̍L���߂��Ⴍ����ȃ��Y���̂p�q�r��������

Step Beyond Resident �i�ъ��V���j���

��������300/���߂��������ǂ�����T���I�I�I

�@�@����Ȃɑ������A�g�C���̖@���������P���g�N���\��Ă���B

�@�@�܂�v�o�v�nj�Q+�S�[�ד��I�I�`�a�b�c�̖�܂ɒ��ӂ��ׂ��I�I

�@�v�o�v+�S�[�ד��Ŏg���Ă͂����Ȃ��`�a�b�c

�`�@�@�A�f�m�V���@�@�A�~�I�_����

�a�@�x�[�^�u���b�J�[

�b�@�J���V�E���h�R��@���\�����A�w���x�b�T�[�Ȃ�

�c�@�W�S�L�V��

2018�N1��6�� ���ʂ�������������

��ւ̃}�O�l�V�E�������p�E�E�E�ĊO�������Ȃ������������܂��B

��m����O�̉����̂́A�������ɑ���M���̎��Ö@�͐H�a�ł������ɈႢ�Ȃ��B�����������Ƃ���ł́A�H�a�̃}�O�l�V�E���ʂƍ��������������g�̔\�͂̊Ԃɂ͖��ڂȊW��������B�A���g�D���㔎�v�Ȃ��ŏ��ɗ����ꂽ�̂��A�}�O�l�V�E���s���̐H�a�����������ɍ������ǂ�����Ƃ������Ƃł����� �B�̏d���ɉ����āA��������ɕK�v�ȃr�^�~���ƃ~�l�������܂ޕ�y�f�����ʂ����A�H�a�ł��܂������������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�Ⴆ�A�H�����̃J���E���ƃ}�O�l�V�E���Ƃ������~�l������������A�����ɉe������J���V�E�����߃z�������ɑ��ė}�����ʂ������B�������̓}�O�l�V�E���E�C�I���̃��x���ɉ����č��܂�A�����}�O�l�V�E���͒ቺ����悤���B

�@�����Ɋւ���Տ����ȏ��ł́A���ʂɂ��Ă͂����ȒP�ɂ����G����Ă��Ȃ��̂��唼�ł���B�������������̕M�҂��F�߂Ă��邱�Ƃ����A����l�̑̏d�����炷���Ƃ��ł�����A������������̂����ʂł���B������e�[�}�ɍs��ꂽ�����̂���������A���̊֘A���ɂ��ĕ��Ă���B�Ƃ��낪�A�命���̈�t�̌����Ƃ���͎��̂悤�ł���B

�@���Ȃ킿�A���҂̑̏d�����炷���Ƃɐ���������͂قƂ�ǂȂ�����A���Âł͐^����ɖ���������ƂɂȂ�B���ƌ��ʂɂ��ẮA��t�͕s���ȗ���ɂ�����Ă���B��w�Z�Ō��ʖ@�̃g���[�j���O���Ă���킯�ł��Ȃ����A�h�{���k��a�C�\�h�ɑ��Ă͌��N�ی��������Ȃ��B�ی��������͕̂a��������ꂽ�ꍇ�Ɍ����Ă��邩�炾�B

2018�N1��6�� ���}���`���ɂ���

����j�搶�@�_���i�F�m�ǎ��Ì��������j

���}���`���ɂ͐_�o�ی��p������Ƃ����Ă��邪�A�F�m�@�\�̉��P�����҂��ĒP�ƂŎg�p����邱�Ƃ͏��Ȃ��A�����̏ꍇ�b���d�j�Q��Ƃ̕��p�Ŏg�p����Ă���B�M�҂̌o���ł͒P�Ǝ��ÂŌ��ʂ�������̂͂Q�̃p�^�[���ł���A���Ï�����5�����Ō��C�ɂȂ���C���o��P�[�X�A������2�N3�N��ɔF�m�@�\�̈����}����������P�[�X�ł���B

���}���`���́A�A�}���^�W���i�V�����g�����j�̗ގ������ł���A�ア�Ȃ�����h�[�p�~���V�����i��p������B���ÊJ�n��̑����̌��ʂ͂c�n�`��p�Ȃ̂�������Ȃ��B�܂������̌��ʂ͐_�o�ی��p��\�z�����邪�A�M�҂̌o���ł�2�N��]����15���ł���B���}���`���͒����x����d�x�̂`�s�c�ɓK�������邪�A�y�x�̂`�s�c�ɂ����ʂ�F�߂邱�Ƃ�����̂ŒP�Ǝ��Â͌y�x��Ɏ��݂�̂��悢�����m��Ȃ��B

�@�ŋ߂͔F�m�@�\�ɑ�����ʂ����҂�������A�Փ{����ϑz�A�p�j�Ȃǂ̋������̂a�o�r�c�ɑ��ă��}���`�����p�����邱�Ƃ������B�܂��O�������^�F�m�ǂ̒E�}���Ǐ�A���ȁA�ߐH�A���W�ȁA�퓹�s���Ȃǂɔ��ɗL���Ȃ��Ƃ����莎���Ă݂鉿�l�͂���B

2018�N1��5�� ���������P�O��j���[�X�@2016�N�A2017�N

�]���N��搶�̃u���O�����p�B

��2016�N

1. �@�c�N�j��t��A���E���̑ٔՂȂǃP�g���̒l�̉p���_�����\�B

2. ���E���A�q���̓��������̖{�u�����������q�����~���v���s�B

3. �[��G�t��t�A��ʌ����̊�Ȃ̖{��2���u����Ă͂����Ȃ��ڂ̎��Áv�p�쏑�X�A�u���͂�����Ȃ��������v�����Ё@���s�B

4. ��e�F���{���A�a�w������A���������H���H�B

5. NHK�N���[�Y�A�b�v����A���������֘A�Y�Ƃ�3,184���~�B

6. �u�����_�C�G�b�g�v�̗��j��Google�g�����h�ŐU��Ԃ�B�u���������v�u�̊��v�_�C�G�b�g�������A�m���ɒ����ɂ킽�茟������Ă��܂��B

7. �ˎR�G���������B

8. ���{�H�i�W�������\2015�N��(����)�B�Ǖ�2016�N�B���\�B

9. �Ĉ�r��t��Ấu�ؔ�g����H�ׂ��v�����C�B

10.�u�����Z�C�Q�j�X�gin�k��B�v�����50��B���L�O�u����J�ÁB

��2017�N

1. �Y�������̐ێ摝���Ŏ��S���X�N�㏸�B�����Z�b�g(Lancet)�_���BLancet���I�����C����2017�N8��29�����f��

2. �Y�������ێ�䗦�����������A�a�������k�������A�a�\���R�͌����B2017�N09��21�� (��)�����J���Ȕ��\�B

3. �n粏��搶�A��e�F�搶�A�]���N���3�l�œC�k�B��������w�@2017�N02��07�� (��)

4�DSGLT2�j�Q�܂Ŏ��S�������A�P�g���̂̑���ی��p�B2017�N3��21���A�A�X�g���[�l�J�Д��\�B

5. �O�H�Y�Ƃ��A�H�i���[�J�[���A���������H�ɐ��� �B�����ƁA�K�X�g�A������i�Ȃǂ����������H�ɎQ���B

6. ���{�V�N��w��Ɠ��{���A�a�w���65�Έȏ�̓��A�a���҂Ɍ��肵���f�Îw�j���쐬�B�u�d�x�̐t�@�\��Q���Ȃ���A�\���Ȃ���ς������Ƃ邱�Ƃ��]�܂����B�v2017�N5��17���A�����V���B

7.���A�a���ғ��͗L�a�����V�K���Ǘ������{�ł͑����B1990-2012�N�̓��A�a�t�ǂ���̓��͐V�K���Ǘ���0.09%��0.18%�ɁB

8. �d�ǒጌ���Ŕ����A�N2�����B��̌�g�p�������B2017�N08��15�� (��) �ǔ��V���B���{���A�a�w��B

9. �R�[�q�[�Ǝ��S���X�N�̋t���ցA���[���b�p�ł��m�F�B2017�N8���B�A�i���Y�E�I�u�E�C���^�[�i���E���f�B�X���Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ɂ��A�R�[�q�[�����ނ��ƂɃ����b�g������悤�ł��B

10. ���쌴�d���搶����������܂����B2017�N07��18�� (��)�B105�ł����B�����K���a�̖��t���e�ł�����A��t�̊ӂ̂悤�ȕ��ł����B�S���炲���������F��v���܂��B

2018�N1��5�� ���ɂ̂Ȃ��S�؍[�ǂ��������ȁI�I

Step Beyond Resident�i�ъ��V���j�����ł��

�@���ɏ����̐S�؍[�ǂ́u�p�x�����Ȃ��v�Ƃ�������ς��猩������邱�Ƃ������B�Ȃ�Ə����̐S�؍[�ǂ�43���͋��ɂ��Ȃ��̂��B

���U�ɂ����\���ߎ�ɂȂ邪�A���r�E����E�r�ւ̕��U�ɂ̕����ނ���W���[���B���r�ւ̕��U�ɂ̓g�z�z�Ȃ̂��B

�h�N�^�[�т�NERD

N �q�C�E�q�f

A �J��������

R�@���U��

D�@��⊾

2018�N1��5�� �t�����H�����̉��P

60�Α㏗���B

�����������ŁA�H����E�w���j�A��f�f����Ă���B

�v���g���|���v�C���q�r�^�[���L���B

�Q��O�̋��Ă��������������̂ŁA�[�H���̓��������炵���Ƃ���A���Ă������P�B

�v���g���|���v�C���q�r�^�[���Ȃ��Ă��A�Ǐ�̃R���g���[�����ł��Ă���B

2018�N1��5�� �}�O�l�V�E���Ƌؓ��ɂɂ��Ēm���Ă����ׂ�3����

��ւ̃}�O�l�V�E�������p

�i�P�j�}�O�l�V�E���͋ؓ���o�ɂ�����B

�i�Q�j�}�O�l�V�E�����z�����Ȃ����B

�i�R�j�}�O�l�V�E���͎w�̌��ǂ�o�ɂ����A���C�m�[�nj�Q������������B

�K���Ȃ��ƂɁA�T���[�̈�t�͋ؓ��������ƃ��C�m�[�nj�Q�ɂ̓}�O�l�V�E�����ł��L���Ȏ��Ö@�ł��邱�Ƃ����m���Ă����B

�}�O�l�V�E�����z��ǂ����A�z�����~�߁A�X�g���X�������ŏ����ɂƂǂ߂Ă���邱�Ƃ�m���Ă����̂ł���B

�@���C�m�[�nj�Q�̂��߂̃T�v�������g

�@�N�G���_�}�O�l�V�E���@500�~���O�����@1��

�@�r�^�~���d�@1����800�h�t

�@���������@1���@6�J�v�Z��

�@�r�^�~���a�R�@100�~���O������1��3��

�@�O���Z�`���@500�~���O����

2018�N1��4���ɂ��тɓ��������͗L�����H

�_�C�G�b�g�h�N�^�[�ɂ�������ʐ^������܂��B

�ꃖ�����������Ă݂܂��傤�B

https://www.dietdoctor.com/low-carb/benefits/acne

2018�N1��4�� Step Beyond Resident�@�i�ъ��V���j�����p

�|�X�g���W�f���g�ւ̌��t

The best fish swim near the bottom.

�E�E�E�ō��̂��̂قǁA�Ȃ��Ȃ��ȒP�ɂ͎�ɓ���Ȃ����́B��������J���邱�ƂȂ���ɓ��������̂ȂǂȂ��B

�ߓ���T�����A������������悤�B�������݂��Ă���E�E�E�͂��B�܂��܂������Ȃ��B

A rose by any other name would smell as sweet.

�@�E�E�E�o���͂Ȃ�ƌĂ�Ă��悤�ƊÂ�����B�������A�������▼���ł͂Ȃ����̒��g�ŕ]�����ׂ��B��҂̍ł���ȕ]���́A��҂̌������ł͂Ȃ��B���҂̐M�����҂���Ԃ�����ҁB���ɊŌ�t�ɐM��������ҁB�Ō�Ɉ�҂ɕ]�����������B������Lj��ڎw�����B

2018�N1��4�� �A���Z�v�g�ƕp�A

�F�m�ǎ��Ì������P�@4���@����j�搶�_�����

�E�E�E�E�E����ȊO�̕���p�Ƃ��Ă͕p�A��A���ւ̑���������B�h�l�y�W����������Ă��銳�҂��p�A�ō����Ă���ꍇ�A���ʂ���Ή��P����B�@

�R�����쓮��̕���p�ł���p�A�ɍR�R������������邱�Ƃ����邪�A�^�t�̎��Âł���A�܂��̓h�l�y�W���̌��ʂ����݂�ׂ��ł���B

2018�N1��4�� ������100mSv�̕��ː��𗁂т���i�����b�s��10�{�j

Step Beyond Resident�@�V�i�ъ��V���j���

57�l�͊������Ȃ��B�@42�l�͂ق��̌����Ŋ��ɂȂ�B1�l�����ː��̉e���Ŋ��ɂȂ�B

�E�b�s�i����ʔ픘�j�ł̊������Ɋւ��Ă͋c�_�̗]�n����

�E�b�s��10mSv���т�ƁA1000�l��1�l�����S�𑝂₷

�E���҂ɂ�����ƃ��X�N���킩��₷�����������Ԃ�ɂ��܂Ȃ�

�E�����̕��ː��픘�ɂ����̃��X�N�̓[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��BAs low as reasonably achievable�����炵�悤�B

2018�N1��4�� ���N�����L���͐��E�̔e�������̍ŏI�ǖʂ�

�w�����[�E�X�g�[�N�X�@���Ă̐N������{���������j�����@���

��������15���I�ȍ~�̐��E�ł͔��l�ɂ��A���n�̑��D�킪�����Ă����B����̓��V�A�Ɖp�ĕ����Ƃ��������ėi���l�鍑�j�̐킢�������B����ɑ哌���푈�ȍ~�́A���ۋ��Y��`�̖c���Ɛ����̎��{��`�o�ς����Ƃ���A����܂����l�ǂ����̐��E�̔e���������������B�V�i�͂ǂ��Ɉʒu�Â�����̂��Ƃ����ƁA�Ȃ��Ȃ�������X�I�Ɍ�҂̃R�~���e�����Ɋ܂�ł������B�ё��\�A�̍��ۋ��Y��`�̉e�����ɂ��������炾�B

�@�����Č��݂̖k���N�̊�@�I�́A�����������l�ɂ�鐨�͑����̌��ʂł���A���E�̔e�����Ƃ̍ŏI�ǖʂɂ���Ƃ����Ă����̂ł���B���̒��œ��{�̗����ʒu�͂ǂ��������̂��B�ꌾ�ł����A���{�́A����������R�~���e�����ƑΛ����Ă����B�R�~���e�����̋��ЂƗ̐A���n�x�z�̋��Ђ̗�������A���������Ȃ�Ƃ���낤�Ƃ��Ă��� �Ƃ����悤�B

2018�N1��3�� �C�M���X�̑����f�È�̖{

��t�̎v�l�ߒ����ׂ����������Ă���B

��ʓ��ȊJ�ƈ�ɂ́A���ȂÂ��Ƃ��낪�����B�i�M�҂́A����萔�{�D�G�D�G�ȃh�N�^�[�ł��傤�B�j

�������A���Â��v�����Ƃ́E�E�E�E�B

���̕����͂邩�ɍK���Ȉ�t�ł��邱�ƁB

�@�Ȃ����H

�@���R�A�����Ö@�A�h�{�Ö@�����邩��ł��B

�@

2018�N1��3�� Smoooth seas do not make good sailors

���₩�ȊC�Řr�̂����D���͈�������Ƃ��Ȃ�

�ъ��V���@Step Beyond Resident 7 ���

�����ł��̂��l���Ă��Ă͂����Տ��ƂɂȂ�Ȃ��B�y�����Ęr�̂�����҂ɂȂ낤�Ƃ��Ă͂����Ȃ��B�����Ȋ��ł������ł��Ȃ��ƍl���Ă͂����Ȃ��B���������ɋ�肪����A�܂������Ǝv�����Ƃ���������A���Ѓ`�������W���Ăق����B��J���ē������͈̂ꐶ���̂ɂȂ�B

�@��g�Ō��C���l���邩�A�ꐶ���ƍl���āA���A���̏�ʼn����ł��邩��₢�����邩�ŁA��҂̉��l�����܂邾�낤�B���̎��ɐU��i�����n���͂����A���Ȃ��̐l�����������Ă������낤�B���̂��߂ɂ͂����Ȋ��œ����Ă݂ė~�����B���̏ꂻ�̏�ŋ��߂�����̂��Ⴂ�A��ɐ��_���������ƌ���Ȃ����Ƃ��킩�邾�낤�B�L���a�@�ł������C�����l�قǖ��ɗ����Ȃ��Ƃ�����������ق畷�����Ă����B

�@Think globally, act locally in many situations.

2018�N1��3���A���Z�v�g�̕���p�ɂ���

�F�m�ǎ��Ì�����@����@�j�搶�̘_�����E�E�E����A�A���Z�v�g�������ŁA�����s���ɗ����オ��Ȃ��Ȃ�ꂽ������f����܂����B

�@�^���n�̕���p������Ă���������Ȃ葽���B�b���d�j�Q��Œm��ꂽ����p�͂c�n�`�����ɂ��p�[�L���\�j�Y�������A���ۂɂ͋r�͂��ቺ����ȂǕ��s�Ɋւ��镛��p����ɑ����ڂɂ���B

80�ˈȏ�̂`�s�c��c�k�a�̏ꍇ�A�قڑS��ŋr�͂��ቺ����B �����̕���p�͎��Ì�1�����ŔF�߂��邱�Ƃ����邪�A���N���邢�͈�N���o�߂�����ɒx�����ɏo�����邱�Ƃ������B

����҂̕��s��Q�̓t���C����T���R�y�j�A�Ɨ�������A����p�Ƃ��ċC�Â���Ȃ��B

�h�l�y�W���ɂ����s��Q��60��ł͏��Ȃ����A70�Α�O���ł�10�����x�Ōo������A���ÊJ�n����1�N���߂��Ă��傶��ɋr�͂��ቺ���邱�Ƃ�����B�r�͂̒ቺ�͓]�|�ɂȂ���B

2018�N1��3���@�A���t�@���|�_�_�H�Ö@�ɂ���

�F�m�ǎ��Ì����

�_�H�Ö@������@���V�@�����搶�̘_�����

�A���t�@���|�_�_�H�Ö@

�@�A���t�@���|�_�͑����̍זE�̕�y�f�Ƃ��ē����L�@�������ł���B���B�ł̓h�C�c�𒆐S�ɓ��A�a���_�o��Q�ɑ��鎡�ÂƂ��ē_�H�Ö@����ʓI�ł���B

�@�A���t�@���|�_�ɂ́A�C���V���������̘��i�A�_���X�g���X�̉��P�A���Ǔ���@�\�̉��P�A�G�l���M�[��ӂ̉��P�Ȃǂ̍�p������B�č��A���V�A�A�h�C�c�̋��������̃V�h�j�[�g���C�A�����L���ŁA�A���t�@��ߎ_600�����̓_�H14��œ��A�a���_�o��Q�̎����o�I����̉��P�����炩�ɂ��ꂽ�B���{�ł͂��̎��Â͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B

2018�N1��3���@�r�^�~��C�Ɣs���a�@

��N�A�����ǂ̃X�y�V�����X�g��c�����Y��t���L���ɂ��Ă��܂����B

���̏I���ɂ���悤�ɁA�P�A�����@�Q�A���Q�@�R�A�L���@�ł���ꍇ�A���Ȃ����R�������Ǝv���܂��B

��N�́A�b���Ɍ��ʂ����������������܂����B

http://www.iv-therapy.jp/omns/news/58.html�����p

ICU�ł̍��Z�x�r�^�~��C�_�H

�o�[�W�j�A�B�m�[�t�H�[�N�ɂ���C�[�X�^���E�o�[�W�j�A�E���f�B�J���E�X�N�[���i���o�[�W�j�A��ȑ�w�j��Dr. Paul Marik���A�i�s���s���ǂ�s���ǐ��V���b�N�Ɛf�f����ďW�����Î��iICU�j�ɒu���ꂽ�S�����҂ɁA����v���g�R���i�������{�v�揑�j��p���Ă��邱�Ƃ��A�ŋ߁A�嗬���f�B�A�ɂāA�e���r�ł�����ł���ꂽ�B�s���ǂ́A�S�g���̊����ǂł���A���̊������̂ƁA�ጌ���ɑ������錌���ቺ�̗����ɂ���ċ}���ɐi�W���A�ጌ���i���V���b�N�j�Ƒ�����s�S�̏�ԂɎ�����̂ł���B

���݁A�s���ǂ́A���@���҂̎��S�����Ƃ��čł��悭�����A���̊��҂̎��S���͒ʏ�30�`50���ŁA���N���E���ʼn��S�����̖����D���Ă���B

�r�^�~��C�Ɗ����ǂɊւ��鑽���̘_���̓��e�����łɒm���Ă���Dr. Marik�́A2016�N1���A�S����ICU�Ŕs���ǂɂ���ď�Ԃɂ�����48�̏����ɑ��A���ʂ̃q�h���R���`�]���ƃ`�A�~���𓊗^����Ƌ��ɁA���Z�x�r�^�~��C�_�H�iIVC�j�������Ă݂邱�Ƃɂ����B�{�l�̕قɂ��ƁA�u�����o�������ɂ͔ޏ����S���Ȃ��Ă��邾�낤�Ɨ\�z���Ă����v�B�����f��������ŁA�u��������ICU�ɓ������Ƃ��A���̂������Ռ������v�Ɖ������B���̊��҂́A�����قǗǂ��Ȃ��Ă���A���̌�A�����ɑS���Ɏ������̂ł���B

Dr. Marik�͐ߑ��̂����t�ŁA�����ƃX�^�b�t���͂�����ڂɂ������Ƃ�ے肵�悤�Ƃ͂����A���̌�7�J���ɂ킽��A�����47�l�̔s���NJ��҂ɑ��ė��đ����ɁA�r�^�~��C / �q�h���R���`�]�� / �`�A�~����p�������Ȃ̃v���g�R�������s�����B���̑O��7�J���ԂɁA���̐V�����v���g�R����p�������Â����s���NJ��҂�ΏƌQ�Ƃ��A���̃v���g�R�����{�������ҌQ�œ���ꂽ���ʂ�k�y�I�ȕ��@�Ŕ�r���邱�Ƃɂ��A�P���ɐ����]�A�ׂ��̂ł���B

30%���������S����1%�ɒቺ

Dr. Marik�����������ʂ́A�T���߂Ɍ����Ă��A�����ׂ����̂ł������B���̃v���g�R����p���Ď��Â���47�l�̊��ҁi�����Ê��ҌQ�j�̂����A�������тȂ������̂�4�l�i8.5%�j�����ł������B����A�ΏƌQ�ł�47�l��19�l�i40.4%�j�����S���Ă����B���Ê��ҌQ�ł́A�N������s�S�ǂ����A�S�����v���g�R���J�n�エ�悻24���Ԉȓ��ɏ����܁i�����㏸���������j��f���Ƃ��ł����B

�܂��ADr. Marik�́A���Ê��ҌQ�Ŏ��S����4�l�͑S���A�s���NJ֘A�̃V���b�N�ł͂Ȃ��A�e���̊�b�����ɂ���Ď��S�����Ƃ��q�ׂĂ���B���̌����ȍ~�A�ނ́A�d�ǔs���NJ��҂Ɣs���ǐ��V���b�N���҂̎��Ð���150�܂ő��₵�����A���̂����A�s���ǂ��̂��̂Ŏ��S�������҂�1�l�����ł������B�s���ǂ̕W���I�Ȏ��Ãv���g�R����p�����ꍇ�̎��S����30�`50%�ł������̂ɑ��A�����������K�͂Ȏ��Ê��ҌQ�ō��Z�x�r�^�~��C�_�H / �q�h���R���`�]�� / �`�A�~���ɂ��Ö@��p���Ĕs���NJ֘A�̎��S����1%�����ɂȂ����Ƃ����̂́A��ՈȊO�̉����ł��Ȃ��B

�����������ٓI�Ȍ��ʂ������炵����V�����J�����ꂽ��A����͓�����ƌĂ�邾�낤�B

���͂����L�܂��Ă���

�@��w�I�Ɍ����A�������Ԃ������Ȃ��BDr. Marik�ɂ��v���g�R���̏�A�Ƃ��Ƀe���r��C���^�[�l�b�g����Ō��ɍL�܂����ȏ�A��t�����͂��͂�A�ǂ�Ȋ��҂ɂ��A���������Ö@�ɂ͌��ʂ��Ȃ��Ƃ͌������A�܂��Ă�A����Ȃ��͕̂��������Ƃ��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B

��t�́A����̎����ɑ���ŐV�̎��Ê����ɂ��āA�����̒��ӂ��ĕ�����`��������B�Ƃ��ɂ���́A���̎��Â��@1. �����ł���@2. ���łł���@3. �L���ł���ꍇ�ɓ��Ă͂܂�B

���Â����ɍ��z�ł�������A�L�ӂȓŐ�����������A���̌��ʂ��^�킵���ꍇ�́A�����Ȗ@��w�I�c�_�����邱�Ƃɂ���āA���̂悤�Ȏ��Â�ۗ����邱�Ƃ��ł���B�������A�r�^�~��C�ƃq�h���R���`�]���ƃ`�A�~���p����Dr. Marik�̃v���g�R���ɂ́A���������Ύނ͈�ؓ��Ă͂܂�Ȃ��B

2018�N1��3���@�V�N���߂łƂ��������܂��B

���N���ǂ�����낵�����肢�������܂��B