再掲

2017年6月1日私のデータ

HDLコレステロール値(いわゆる善玉)が人生最高値でした。 再掲

2017年7月12日海外の医療 再掲2017年7月7日 喘息の治療法・・・オーソモレキュラー

喘息の治療

安価で安全で便利なビタミンCを用いて効果的な喘息治療がすぐに行うことができます。唯一の必要条件は、必要十分量のビタミンCを摂取することです。食事による摂取量と低用量のサプリメントでは全く効果がありません。 摂食障害について(8月28日再掲)

摂食障害は主にビタミン欠乏によるものです。 アメリカの10代の12人の少女の内1人が摂食障害に苦しんでいます。親は子供にビタミンサプリメントを提供することによって摂食障害のリスクを排除するのに役立ちます。 [1] 摂食障害は、ペラグラ(ナイアシン欠乏症)の初期症状として一般的にも認められており [2]、ビタミンC欠乏による壊血病の既知の合併症でもあります。 脚気や摂食障害は、高用量のチアミンを何ヶ月も治療してもしばしばうまく反応しないか、しばしば全く反応しないため、予防が特に重要です。しかし、原則として、高用量のビタミンサプリメントは、脚気によって引き起こされる筋肉量の減少およびペラグラによって引き起こされる皮膚病変の有効な治療法である。 摂食障害は典型的な「質的な栄養失調」。 腎臓結石について

カルシウムを溶解状態にとどめておいて、カルシウムが凝縮して結晶化するのを防いでいる のも、マグネシウムがもつ数多くの働きの1つである。腎臓結石については、マグネシウムこそが、中軸的な治療法法となる。

30代女性

蛋白質について

治療時には、体重*1.5~2gのタンパク質が必要とのこと。

岩田健太郎先生講演4

高感度インフルエンザ迅速診断検査システムの導入

VIDEO 岩田健太郎先生講演 3

尿管結石

(1)骨粗鬆症の予防と治療には、マグネシウムがカルシウムと同じように重要である。 フォサマック投与後の骨のX線写真をみると、カルシウム量が増えているように見えるかもしれないが、再構成させる能力がなければ、骨の内部構造がさらに無秩序となり、もっと脆弱になるため、実際には前よりも簡単におれてしまうことになりかねない。

薬剤師から見たコウノメソッド処方について

ビタミンCサプリ内服による喘息の改善

藤川徳美先生情報。

動画は必見!! 広島弁がナイス!!。岩田健太郎先生講演 2

マルチビタミンでシミが消えた?

岩田健太郎先生講演

日本の医療現場では、タイムマネジメントが問題として認識されていないほど、状況がひどい。 日本の医者は経験主義に基づいて仕事をしている。ある時から、勉強をやめ、人の話も聞かなくなる。 英語の情報をとれないとダメ。 現在、医者の能力はすなわち情報収集能力。

学習障害(LD)と診断されている6歳の男の子、3ヶ月で劇的改善

糖質制限による尋常性乾癬の改善

冷え性について

コラーゲンは、たんぱく質を元にして、ビタミンCと鉄を使って作られます ので、鉄たんぱく質不足の多い女性に末端冷え性が多いのも分かりますよね(^^;リバスタッチパッチの副作用

リバスタッチパッチを使用する場合には少なくとも半年に一回は採血を行い、ChE値を測定し、異常低下を認める場合には減量したほうがよいと思います。

2017年10月分 抗生剤の感受性 広島市医師会臨床検査センター

誰が第二次世界大戦を起こしたのか

日本内科学会雑誌より ペラグラの1例

主としてビタミンの一種であるナイアシンの欠乏により発症する疾患で、食糧事情の改善された現在では極めて稀な病態だが、本症例は単純糖質を主とした特殊な偏食による状態で発症した。

ペラグラの精神症状

プレペラグラ(あるいは潜在性ペラグラ) の人がたくさんいると考えれば、おのずとナイアシンの使い方がわかりますね。発症前期症状 不眠、不安、抑うつ ならナイアシン不足が疑われます精製糖質過剰摂取→統合失調症=潜在性ペラグラ

ビタミンCによる鼻水の改善。

シロスタゾールの副作用

難聴対策

神経系の働きとビタミン

ランダマイズドコントロールスタディについて

糖質制限Vs.カロリー制限。 臨床医なら自分でこの治療を行い、自分の目でその効果を検証すれば良いだけの話。

夏井睦 新しい創傷治療より

癌で術後の2年生存率10%(以降変わらず)から無事5年目を迎えた経験者です。 (胆嚢癌ステージⅢbで検索されれば早めに自分のブログがヒットします。)「食育健康サミット」への反論。

米穀安定供給確保支援機構 主催の「食育健康サミット」医療関係者の間では「健康を損なう危険性がある」との声が強まっている。 日本医師会と米穀安定供給確保支援機構主催の「食育健康サミット」が十一月、東京都で開かれ、医師らが炭水化物を控えることの危険性を強調 した。】

【鉄欠乏と学習能力】

貧血のない鉄欠乏では、鉄欠乏性貧血よりは軽度であったが、#精神発達の遅れ が見られました [6]。

『単語記憶数を指標とした認知能の有意な改善』 がみられたという報告があります[7]。

栄養療法による統合失調症の改善

「うつパニックは鉄不足が原因だった」 より引用

「統合失調症は糖質を減らし、ナイアシン3gとC3gの処方で治る」 と言っており、それを踏襲して当院でもナイアシンを処方しています。ナイアシンはいきなり服用すると、末梢血管の拡張作用作用によるフラッシュ(皮膚の発赤、かゆみ、発熱など)と呼ばれる反応が出ます。 危険な副作用ではなく、1時間ほどで消えますが、初めての方はびっくりしますから、できるだけ少ない量から初めて1週間ぐらいで慣らしていきます。(女性の場合には100mgぐらいから始めます。フラッシュはしだいに出なくなります)。 とはいえ、統合失調症の方は、このナイアシンフラッシュが出にくいのが特徴です。診察場面では、統合失調症らしさはまったく感じられなくなりました。

白澤先生の本

最優秀賞 をとられたそうです。ビタミンE欠乏症

ビタミンEは3,200mg/日 まで摂取しても安全である。(これは推奨摂取量の1,000倍である) 。生体膜で活性酸素が存在すると脂質過酸化反応により過酸化脂質が連鎖的に生成され、膜が損傷し、赤血球では溶血が起こるなど生体膜の機能障害が発生する [8][要高次出典]。また、不妊症や筋萎縮症、脳軟化症の原因となるといわれているが、植物油に豊富に含まれているため通常の食生活で欠乏する事はないと言われている

医師はなぜ栄養について知らないのか

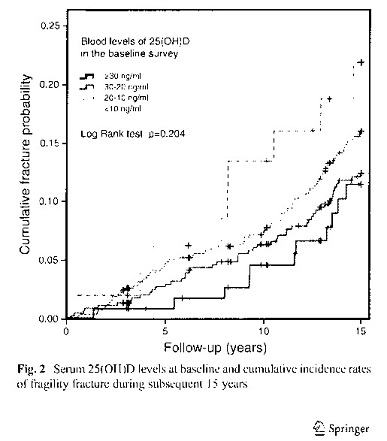

「うつ・パニックは鉄不足が原因だった」 より先進国では栄養失調はない 厚生労働省が推奨する「バランスの良い食事」では、程度の差はあれ、全員質的な栄養失調になる。 Total 25-hydroxyvitamin D levels predict fracture risk: results

from the 15-year follow-up of the Japanese Population-based

Osteoporosis (JPOS) Cohort Study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243705 日本人のビタミンD量

平均値 14.7 ng/mL (検査人数 138名 平均年齢 65.2歳 男性28名 女性110名)

ナイアシンで今年は冷えない。

Cさえ有れば助かる命

日本人の平均寿命が50歳を超えたのは1947年になってからです。 ステージ4の癌患者1500人で、10年後の生存率35パーセントという、アメリカのオーソモレキュラーのデーターがあります。 Robert F. CATHCART Ⅲ, M.D.

"Actually, we can make more ascorbate than a dod, cat, ora rat, but in our chemical plants; we just have to have the brains to know how to take the massive doses mecessary in acute situations."

人間観察

ビタミンCの働き

Antioxidant(アンチオキシダント) ---Without antioxidants, we would slowly burn up from the oxygen in our atmosphere. It is essential that the body keep oxidation under control.

Collagen formation(コラーゲンの合成) --- Collagen is an important structural protein in the body's connective tissues. Lack of vitamin C is why, in scurvy, the collagen tissues brake down so severely.

Hisatamine scavenger(ヒスタミンの除去) ---Each molecule of vitamin C destroys one moledule of histamin. The bleedeing tissues and loosening of collagen fiberes in scurvy is caused by the massive buildup of histamine in the body, which does not contain enough vitamin C.

Head Impulse test

末梢性急性前庭症候群では頭位眼球反射が低下する。 CANCER AND VITAMIN C

This would be considered a standard approach for most cancer patients who are not in the final stages of the disease.

Vitamin C(as L-ascorbic acid) , dyanmic flow level, at least 3 grams, five or six times each day, providing a daily total of 20 grams or more(>90 percent bowel tolerance). Liposomal formulations are highly recommenced.

R-alpha-lipoic acid , 200-500mg with each dose of vitamin C(up to 5grams total oral intake).

Vitamin D3 , 4,000 IU per day.

Selenium , 800 μG per day(as methylselenocysteine). This level of selenium intake corresponds to the U.S.goverment's "no observed adverse effect level"and is the maximum intake considered safe of any side effects.

Absorbable magnesium , 400-2,500 mg per day(as magnesium citrate or magnesium chelate).

急性前庭症候群

HINTS PLUS が有用。 特にHIT は感度、特異度共に良好であり、知っておくべき所見である。気管支喘息患者に安全な薬剤

9% が、アスピリンに過敏症がある。湿布や液体経皮消炎鎮痛剤 でも発作が起こる可能性があるが、MS湿布(サリチル酸メチル)の安全性は高い乳幼児の熱傷の原因について

【飲食物による熱傷が多数を占める】 【炊飯器の蒸気,加湿器の蒸気】 子どもの手が届く高さにある炊飯器,加湿器は凶器です。【ティファール電気ケトルとその類似商品】 極めて危険な凶器です。【ウォーターサーバー】 ストッパーなしで熱湯が出るタイプは凶器。【ヘアアイロン】 パターンとして多いのは「使い終わったヘアアイロンを手が届かない所に置いていたのに,子どもがコードを引っ張って落とし」が大半。【アイロン】 パターンとして多いのは「アイロンを使っている時に来客(電話)があってちょっと目を離したスキに子どもが」が多いです。

エビデンスについて

本当に良い治療は、二重盲験試験を行わなくても、誰の目から見ても圧倒的な効果が出る治療です。 高齢者に対する向精神病薬

コリンエステラーゼ阻害薬 はわずかな認知機能改善効果と、食欲低下、嘔気、めまい、疲労感、誤嚥性肺炎といった副作用を天秤にかけて処方を行う。非定型抗精神病薬 は、転倒や肺炎リスク増大と、本人・介護者のQOLを天秤にかけて処方を行う。睡眠薬 は効果よりも有害事象を2倍生じやすいので、睡眠への理解を促し、生活指導、認知行動療法を優先する。

過食と拒食 3

たくさんの社会的ストレスがかかると、 えさを食べるのは自分で制限する雌ブタがでてくる。たとえ、同じ群れの仲間がふつうに食べているときでもそうなる。

目先の利益にとらわれない

その治療を続けていった先の顛末も約10年の神経内科医経験により肌で感じてきました。 今は薬を使うことが当たり前の世の中なので、全く薬を使わなかった場合にどうなるかという事は意外とあまり知られていないことだったりするのです。この構造は抗がん剤の世界にも当てはまります。 抗生物質のバイオアベイラビリティ

過食と拒食2

摂食障害を研究する精神医学者は、過食症の患者は、たんぱく質や葉物を過度に消費することがほとんどないのに注目する。 (ストレスでどか食いする人で、あとから吐いたり下剤を使う代償行動をとらない場合は、こうした限られた物ばかりを食べるのはやめて、どんな食べ物でもひたすら食べるときがある。)

臨床医は、神経性無食症の患者の大半が、強迫性障害や社会恐怖症などの不安障害に苦しむことも知っている。

AST, ALTの上昇を見たときに

過食と拒食

ファミマに「バターコーヒー」がやってくる!「糖類ゼロ」で砂糖・香料不使用のチルド飲料

肺エコー

不器用力と浪人力

食べてうつぬけ

(巻末には、血液データの読み方が詳細に説明されている。大変実用的。)