| �f�ړ� | �f�ړ��e | ���l | |

|---|---|---|---|

| New ! | 2015-03-03 | �j�ՒT�K�W��ځ@�E�邩�炳�����܌Õ��Q���U�� | |

| 2015-01-31 | �j�ՒT�K�V��ځ@�J�������_�߂��� | ||

| 2014-12-31 | �j�ՒT�K�U��ځ@����j�ՒT�K | ||

| 2014-12-23 | �j�ՃN���u�@�Y�N��Ƃ������̓����� | ||

| 2014-12-06 | �w���p�W���p�l������@����L | ||

| 2014-11-23 | �j�ՒT�K��T��ځ@��z���j�U�� | ||

| 2014-11-19 | �j�ՒT�K��S��ځ@������̎j�Ղ�K�� ����̐H���ł�����H�ׂ悤 | ||

| 2014-11-05 | �j�ՒT�K��R��ځ@����_�ЁE���V�@�E�В��c�t�߂�K�˂� | ||

| 2014-10-29 | �j�ՒT�K��Q��ځ@�g�����̎j�Ղ�K�˂� | ||

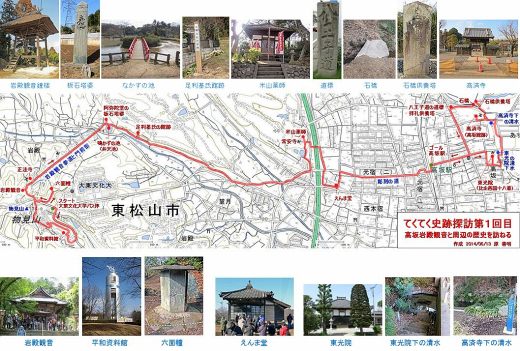

| 2014-07-29 | �j�ՒT�K��P��ځ@�����a�ω��Ǝ��ӂ̎j�Ղ�K�˂� | ||

| 2014-07-26 | ��ȂU���u�Ă��Ă��j�ՃN���u�v�̏Љ� |

�Q���Q�W���@�j�ՒT�K��W��ځ@�E�邩�炳�����܌Õ��Q���U��

�����F�Q�O�P�T�N�Q���Q�W���i�y�j�@����

�Q���Ґ��F�P�S��

�^�~�̒T�K��T���͑�ςł���B����́A�Q�ǐX�����̂��s�͂ŁA�s�c�s�́u�E��v����u�������܌Õ��Q�E������������

�j�Ք����فv��K�ˁA�������j�Ք����قŁu�܂��ʁv�����̌������邱�ƂɂȂ��Ă���B

������ʋ@�֗��p�̂P�P���́A�����R�w�o�X��ɏW�����A�X�����A�F�J�w�s���̃o�X�ɏ�荞�݁A�F�J�w���璁���S��

�ɏ�芷���s�c�s�w�ʼn��Ԃ���B��������X�^�[�g�ł���B

|

|

| �����S���̍s�c�s�w | ���l�`���̂P |

�P�O���A�s�c�s�w�O����U�n�܂����B�w�O�̓����ɂQ������_�ō���125���ɏo��B�������E�܂���B

���̌����_�̊p�ɁA�E�̏�ɏ�����u���l�`�v��������B�h�ւ��`�A���̐l�`�Ȃ�Ē��������̂�����ˁI�h�B

������ςȂ���ʔ������̂������ĊF�y�������ł���B���̐�A�s�c�s�����O�܂ł̓��H�����ɂ͗l�X�ȓ��l�`��

����ł����B

|

|

|

|

| ���l�`���̂Q | ���l�`���̂R | ���l�`���̂S | ���l�`���̂T |

�����l�`

���l�`�̓������́@����125�����̎s�����O����h���̊ԁi860m�j�ɑS39���܂��B�d���ޒn�����������Ƃ�

��������10�N(1998)�ɁA�����`�ƁE�Ԑ쐭�R���ɂ���đn��ꂽ���̂ŁA��i���́u���̋L���v�Ƃ̎��ł��B

�l���A�s�c�s���H�Z���^�[��O�̒��ԏ�ŁA�����Ă���Ԃ̃L�[���������B�h�ǂ�����H���̕ӂɒu���Ă����H

����Ƃ��E�E�E�h�@�ȂǂƘb���Ă���ƁA�l����͋B�R�Ƃ��āA�h���Ƃ����l�ɂƂ��Ă͑厖�Ȃ��̂������Ԃɓ͂��悤�I�h

�ƌ����āA�������ԏ�ɒ��߂Ă���Ԃ̃i���o�[�ׂ��肵�Ă�����A���҂ɂƂ��ă��b�L�[�Ȃ��ƂɁA���Ƃ��傪

�߂��Ă��āA�ꌏ�����ł������B���A�ŋC���ǂ��A�ŏ��̖K���u�s�c�s���y�����فi�E��j�v��ڎw�����Ƃ��ł����B

|

|

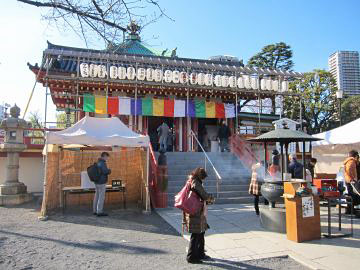

| �E����O���璭�߂�i�������ƎO�K�E�j | �s�c�s���y�����ٓ���� |

�s�c�s�������߂���ƁA���ɐM���̂�������_�捶���Ɂu�s�c�s���y�����فi�E��j�v������B

�{���̎Q�������o�[�̓��A�R�����s�c�s���y�����قŗ����������ƂɂȂ��Ă����B�R�l�͂��łɓ������Ă��āA�S������

�����Ƃ���ŁA�����ق̌��w���s�����B

�O�K�E�̎O�K����̓W�]�����҂��āA�����K�i��o���Ă݂����A�K���X���̊O���͊O�ǂŁA�ׂ��X���b�g�����Ă��邾

���Ȃ̂ŁA�]��悭�����Ȃ��Ċ��҂͂���ł������B

���E��Ƌ��y������

�֓�������̈�Ƃ����E��́A��������̕����N�Ԃɒz�邳��܂����B���͐퍑����̏I���A�L�b�G�g�̊֓�

����ɍۂ��āA�Γc�O����ɂ�鐅�U�߂ɂ��ʊ��ɑς������Ƃ���u������v�̕ʖ������܂ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B

�֓��V����̈�ɐ�����ꂽ�E��́A�E�ˏ\���̏鉺���̏ے��ƂȂ�܂����B

���݂̔E���O�K�E�́A����6�N�Ɏ��ꂽ���̂����a�U�R�N�ɍČ��������̂ŁA�ŏ�K����͎s���̌i�F����]

�ł��܂��B���a63�N�ɊJ�ق������y�����ق́A���Ă̔E��{�ېՒn�ɂ���A�w�s�c�̗��j�ƕ����x���e�[�}�Ƃ����W��

���s���Ă��܂��B�i���j�̂܂��s�c�@���ǂ���X�|�b�g���j

|

|

| ���Ƃ��x�ɉ˂��鋴 | �V�����u������̓��v |

�R�O�������w���āA�����ق���ɂ���B�E��̏�傩��x�ɉ˂��鋴��n���ĊO�ɏo�āA�E�ɏ����s���B�O�K�E�̑O�ӂ�

���瓌�Ɍ������V�����u������̓��v������A�s�����̓쑤�ɏo��B�u�s�c�s���������v�����_����̓��ɏo�āA�E�܂�

��Ɍ������B

|

|

| �s�c�s���v�[���e�ɂ���uSL�v | ������� |

�₪�āA�E���Ɂu�s�c�s���v�[���v������A���̐�����_�̉E����C57�^�C�v�̂r�k���W������Ă���B

���̋@�֎Ԃ�1938�N(���a13�N)���ŁA�M�w�l�̖��ň����ꂽ���q�p�̋@�֎Ԃł���B���Ȃ݂ɁA�����S���Ŋ���

����r�k�͂b�T�W�^�C�v�ŁA1944�N(���a19�N)���̂��́A��X�ɋ߂��N�㐻�����A�܂������Ŋ撣���Ă���N���@�֎�

�Ȃ̂ł���B

�����_����ƁA�E���Ɂu��������v���L�����Ă���B���̐�AY���H�ɂȂ��Ă��鏊�̍�������������ɂȂ��Ă��āA

�u�z�e�C�A�I�C�v�ŗL���ȁu�������̒r�v������B

����́A�������̒r���̌����̒����A�u���ԓV�_�Ёv�̋����ɂł��B

���������

�E��̊O�x�̏��𗘗p���Đ������ꂽ�����ł��B�����ނ��p�̒ނ��Ƃ��ĊJ������Ă���u���̂Ԓr�v��A�����F��

�O�~��~���߂����̂悤�ȁu�z�e�C�A�I�C�v���������u�������̒r�v�Ȃǂ�����A�S���Ȃ��ޖ����̏�ƂȂ��Ă��܂��B

�i�s�c�s�ό�����z�[���y�[�W���j

|

|

| ���ԓV�_�Ђ̋����i�O�̑������j | ���ԓV�_�� |

�����ԓV�_��

�����O�N(1491)���c�e�ׂ��E���z�邵���ہA�J���̏t���_�А������x�̗p����������Ƃ��A�쓌���̓V�_�V��x

�̏o���Ƃ����B

���̓V�_�V������R���{�@�Ƃ��A���_�Ƃ��ēV�_�Ђ����������̂��u���ԓV�_�Ёv�ł���B�n�����������{�@�����

�_�Ƃ��ĕʓ����߁A���ԑ��̒���ƂȂ��Ă����B���������\��N����吳�l�N�܂ŎЖ����ɍ��Ԋw�Z�i�E�w�Z��O

����j���ݒu����Ă����B

�_��͈����O�N�i1850�j�̑�ŗޏĂ����������ʼn��~�܂����ׁA�Ζh�̖�ƌĂꂽ�B���A�����ɂ͂X�{�̑�O����

��A�_��e�̂��_�̎���͍s�c�s����ψ���̐���ɂ���400�N�Ƃ���Ă���B�i�����ē��ł�蔲���j

�O�̋��ɋ����Ȃ���V�_�Ђ��o��B�������������ɂ݂āA�u�Õ��ʂ�v���ɍs���B

�P�D�Q��������Łu�E��v��n��A�����āu�������H�v��n��ƁA�u�������܌Õ������v�ɂȂ�B

�����́A�P�P���T�O���B�\�Ă����A�ƒ뗿���̓X�u����ۓ��v�ɓ����B���O�Ɋe�����j���[�̒��������Ă������̂ŁA�X

�ɓ���ƁA�S���̒��H���p�ӂ���Ă����B�����Ɋ��ӂł���B

|

|

| �Õ����o�b�N�ɓX�̑O�ŋL�O�ʐ^ | �Γc��ՂƓ˂�����Ɂu�ە�R�Õ��v |

�P�Q���R�O���A�H�����I���A�X�̑O�Łu��q�R�Õ��v���o�b�N�ɋL�O�ʐ^���B��A�u�������܌Õ������v�̎U����n�߂�B

�܂��́A�Γc�炩��u�ە�R�Õ��v��o��A�����āu��R�Õ��v��o��B���̂Q�̌Õ��͒����ɏ�邱�Ƃ��ł���B

���ɁA�ە�R�Õ����ォ��͂R�U�O�x�̓W�]���L��A�E��̎O�K�E���悭�����Ă����B

���ɁA���R�R�Õ��̓����ɂ���u���R�R�Õ��W���فv�����w�A�u��q�R�Õ��v���O���璭�߁A�Õ��ʂ��n���ē쑤��

�����Ɉړ�����B

|

|

| �ە�R�Õ��i���{�ő�̉~���j | �ە�R�Õ��̏ォ��O�K�E�߂� |

���ە�R�Õ�

���a105m����~���ł͓��{�ő�ł��B���u�͂������܌Õ��Q�̒��ň�ԍ����A��19m ����܂��B

���u�Ɏg��ꂽ�y�̗ʂ͓�q�R�Õ���葽�������Ƃ������Z������܂��B�o�y�������ւ���A�U���I�O�����ɒz���ꂽ

�Ɛ��肳��Ă���Ă��܂��B�����{�݂̓��e�́A���݂̂Ƃ���m�F����Ă��܂���B

�쑤����Õ��ɂ����铹�́A1590�N�ɐΓc�O�����E��𐅍U�߂ɂ������ɒz������h�̐ՂƂ����Ă���u�Γc��v

�ł��B���U�߂̍ۂɂ́A�Õ��̒���ɐw�������܂����B�@�i�ە�R�Õ��@�ē����j

|

|

| ��R�Õ��i��~�����j | �ە�R�Õ����猩���u��R�Õ��v�̑S�i |

����R��

�S��120m�̑O����~���ł��B���͂ɂ͒����`�̖x�����������œ�d�ɏ���A���u���тꕔ�ƒ���ɂ́A���o���ƌ�

��钣��o��������܂��B�Õ�������ꂽ�����́A�T���I�㔼����ƍl�����A�������܌Õ��Q�̒��ōŏ��ɑ���ꂽ

�Õ��ł��B

�O�����́A1937�N�ɓy���H���Ŏ����܂������A2004�N�ɕ�������܂����B1968�N�̔��@�����ł́A��~��������

�̖����{�݂���������܂����B���̂����I�͂悭�c���Ă���A�����̕����i���o�y���܂����B

���̂����̈�ł���S������́A1978�N��115�����̖��������o����A���̕����i�ƂƂ���1981�N�ɍ���Ɏw�肳��

�Ă��܂��B�i��R�Õ��@�ē����j

|

|

| ���R�R�Õ��S�i | ���R�R�Õ��W���ق̓���� |

|

|

| �������̖����̂悤�������������͌^ | ��q�R�Õ� |

�����R�R��

�S��90m�̑O����~���ł��B�����Q�V�N(1894)�ɉ������Ύ������@����A�����̕����i���o�y���܂����B���̐Ύ��ɂ́A

��t���x�Îs�t�߂ŎY�o����u�[�B�v��A���Ҏ��ӂŎY�o����ΓD�Њ�Ȃǂ��p�����Ă���A�Õ�����̊֓��n��

�ɂ�����n��𗬂��l�����ŏd�v�ȌÕ��ł��B�i�[�B�͑D�œ����p�`�Ír���o���ĉ^��Ă����ƍl���Ă���j

���͂ɂ͒����`�̖x��������͂���œ�d�ɏ���A��~���ƒ���ɂ͑��o���ƌĂ�钣��o��������܂��B

��R�Õ��E��q�R�Õ��Ɠ����`�Ԃł��B�Õ��̑���ꂽ�����́A�o�y�����╨����U���I�㔼�Ɛ��肳��Ă��܂��B

�i���R�R�Õ��@�ē����j

����q�R��

�S��138m�̑O����~���ł��B�����Ắu�������v�i��ʌ��A�����s�A�_�ސ쌧�̈ꕔ�ɂ�����j�ōő�̌Õ��ł��B

���͂ɂ́A�����`�̖x��������͂���œ�d�ɏ���A���u���тꕔ�ƒ���ɂ͑��o���ƌĂ�钣��o��������܂��B

���ݗV�����ƂȂ��Ă��鍂�܂肪����ɂ�����܂��B���x�́A���͐��x�ɂȂ��Ă��܂����A�Õ����z�����ꂽ�����͐�

�͂Ȃ������ƍl�����Ă��܂��B

�{�i�I�Ȕ��@�����͂���Ă��Ȃ����߁A�����{�݂̌`��傫���A�����i�̓��e�ȂǏڂ������Ƃ͂܂��������Ă��܂���B

�o�y�������ւ̌`����A�Õ��̑���ꂽ�����́A�U���I���ߍ��Ɛ��肳��Ă��܂��B�@�i��q�R�Õ��@�ē����j

|

|

| ��ʌ������˔V�� | �Ö��Ɓi�������ƏZ��j |

�Õ��ʂ��M���œn��A�쑤�̌����ɓ���B���������������Ɂu��ʌ������˔V��v������B

����ʌ����̗R��

�����l�N�\�ꌎ�\�l���A���݂̌���Ɂu��ʌ��v�Ɓu���Ԍ��v��ݒu����Ƃ̑������z�����o���ꂽ�B���ꂪ��ʌ��̒a

���ł���B�Ȍ�A���x���̕ϑJ���o�āA������N�����Ɍ��݂̍�ʌ��̋�悪��܂����B�u��ʁv�����̖��̂Ƃ��ꂽ��

�́A�����̌��̊NJ����̒��ŁA�ł��L���̂��A��ʌS�ł��������Ƃɂ��B�i�ē��ł�蔲���j

���̐�A�����ɌÖ��Ɓu�������ƏZ��v������B�E���ɂ́u��ʌ����������j�Ղ̔����فv������B

�܂��A�����ƏZ��̓����ɂ́A���ˌÕ��A�S�C�R�Õ��A���̎R�Õ��A���̎R�Õ��A��ԒˌÕ��̂T�̌Õ��S������B

��ԒˌÕ��̏�ɂ́A�u�O�ʐ_�Ёi�������܂���j�v���������Ă���B���̌Õ��͉~�����O����~�����͕s���Ƃ̂��ƁB

���͑O����~���ł���B�����̌Õ��Q�́A�k���ɂ����^�Õ��Q���͏������A���^�Õ��ƌ����Ă������낤�B

|

|

| ���ˌÕ� | ��O�F���̎R�Õ��A���F�S�C�R�Õ� |

�����́A�u��ʌ����������j�Ղ̔����فv�ŁA�u�܂��ʁv����̌����邱�ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�̌��J�n���Ԃ܂ł̊ԁA

�����ق̌��w�A�����ƏZ��̌��w�A��}���Ŋ��ˌÕ��E�S�C�R�Õ��E���̎R�Õ��E���̎R�Õ��������Ă݂��B

|

|

| ��ʌ����������j�Ղ̔����فi����HP���j | ����̂܂��� |

�܂��ʍ��ł����A���߂Ɏ�t�ł܂��ʂ̍ޗ����w������B�ޗ��͂k���^�̐ŁA����Ɍ^���ĂČ`�������Ă���

���ɐZ���A���̒��ō���č��B�ޗ��́A���F250�~�A�s���N�E���F300�~�ł������B�A���A���͌ł��̂ŁA���S�҂ɂ͂��E

�ߏo���Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B

�̌����ł́A���l���̎w�����������Ē��J�ɍ����̎w�������Ē������B

����������A�������肷�邱�ƂP���ԁA���Ƃ��܂��ʂ炵�����̂��o���オ�������A���Ȃ荪�C���K�v�ȍ�Ƃł������B

�������A���肷��Ƃ����̂͊y������Ƃł��������B

����ŁA�{���̒T�K�Ɓu�܂��ʁv���̌����I���B�����l�ł����B

�A��́A�����ّO����^�N�V�[�̑����łi�q�u�s�c�w�v�ɏo�āA�u�s�c�w�v���獂����Łu�F�J�w�v�܂ōs���A�F�J�w����

�o�X�ŁA�u�����R�w�v�܂Ŗ߂�A�����R�w�ʼn��U�ƂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@���@�P��

�P���V���@�j�ՒT�K��V��ځ@�J�������_�߂���

�����F�Q�O�P�T�N�P���V���i�j�@����

�Q���Ґ��F�P�U��

�Q�O�P�T�N�x�̂Ă��Ă��j�ՃN���u�̊����J�n�́A�u�J�������_�߂���v����n�܂�܂����B

��͂�A�V�N�͏��w�����˂Ď����_�߂��肪�ǂ��낤�Ƃ������ƂɂȂ�A�ǂ����Ȃ瓌�����ʂɍs�������Ƃ̗v�]�ŒJ��

�����_�Ɍ��܂�܂����B

�u�J�������_�v�́A�䓌��E�r���E�k��̎������ō\������鎵���_�߂���ł��B�]�ˎ��㒆���Ɏn�܂����ł��Â���

���_����ŁA���N�ԁi1751�`1764�N�j�ɊJ�n���ꂽ�Ƃ����܂��B���N���U����P���P�O���܂ł����J�����ԂƂȂ��Ă�

�܂��B�܊p���Q��ɍs���̂�����A���J������Ă��鎞�ɍs�����Ƃ̂��ƂŁA�������Ȃ��V���ɍs�����ƂɂȂ�܂����B

�R�[�X�́A�R����u�c�[�w�v�|���o���i���\���j�|���_���i�b����j�|�C���@�i�z�ܑ��j�|�x�m����|�[�Ă�����|

���H�|�V�����i������V�j�|�J���V�����d���Ձ|�������i���V�l�j�|���g�c����X�|�썑�@�i�单�V�j�|�X���O��

�Z�̉Ɓ|�s�E�r�ٓV���i�ٍ��V�j�|���u���̏��v�|���啧�|���w�i�S�[���j�@��V�����ł��B

�X�^�[�g�̓c�[�w�ɏW�܂����̂͂P�U���ŁA�����̂قƂ�ǂ��Q���ƂȂ�A���₩�Ȏ����_����ƂȂ����B

�w�O�͕������Ƃ����̂ɁA�����_����ő҂����킹��l�B�ł������Ԃ��Ă����B��X�Ɠ�����̒j�����قƂ�ǂł����B

�P�O���c�[�w�k�����X�^�[�g����B�P�Ԗ��́u���o���i���\���j�v�ł��B�w�O�̒ʂ���i�s�E�ʂ���ʁj��400m����̐M��

���E�ɓ���ƁA�E���Ɂu���o���v������܂��B

��]�҂́A�����Ŏ����_�߂���̐F�����w�����A�V�ӏ��̌�������������܂��B��ύ��G���Ă���̂ŁA��l�ЂƂ肪

������ɂ����Ǝ��Ԃ��������Ă��܂��̂ŁA�܂Ƃ߂Ăx�삪����������������Ƃɂ��܂����B�x��A����J���܂ł��B

|

|

| ���o���̐Ԏ��m���i�Α������͎m�����j | ���o�� |

�����o���i���\���j

�@�R��̎�O�ɁA�Ԃ����ɕ�܂ꂽ�Q�̐Α�������܂��B����͐Ԏ��m�����i�Α������͎m�����j�ŁA���̍�����

�����̐m�����ɁA�����̑̂̈����Ƃ���Ɠ����ꏊ�ɐԎ���\��ƁA�����v������ƐM������悤�ɂȂ�܂����B

�@���o���͐^���@�L�R�h�̎��@�ŁA��{�����\���������U�U�ԎD���A�L�����\���������U�U�ԎD���A��쉤�q�

�ӎO�\�O�ӏ��ω����Q�X�ԎD���A�J�������_�̕��\���@�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�܂��A�{���̗����ɂ͂��J���̊��Ԃ̂��邱�Ƃ��ł���A�����Ȓ뉀������܂��B

�Q�Ԗ��́A�u���_���i�b����j�v�ł��B���_���́A�����闢�w�̋߂��ł��̂ŁA�P�����������܂��B

�����闢�w�̉���ʂ�u����R�ʂ�v�́u�����闢�l���ځv�����_��n��Ƃ��������ɐ��_��������܂��B

|

|

| ���_���̓��� | ���_�� |

�����_���i�b����j

�@�_���́A�ՍϏ@�̎��@�ŁA�]�ˎ���̒������u�����炵�̗��v�ƌĂ�A�����ɐe���܂�Ă����B���̒n�́A�l�G

�܁X�̉Ԃ��y���ސl�X�œ�������B���̂��ߐ_���͏C���@�E�������ȂǂƋ��ɁA�Ԍ����Ƃ������Ă����B

�@���݂͒J�������_�̂ЂƂu�b����v���J���Ă���B�����ɂ́A���n�Ղ̕M�˂̔�i�����Z�N�j���͂��߁A����

�̔�i�����\�N�j�A���闢�D�q���̔�A���̎t����ØI���̔�ȂǁA�]�˂��\���镶�l�̔肪�����c���Ă���B

�i�r��拳��ψ���j

���_�����o�ē��120m���s���ƁA�����s���N�F�̕��ɕz�ܑ��̊G������`���ꂽ���@������B

�������A�R�Ԗ��́u�C���@�i�z�ܑ��j�v�ł���B

|

|

| �s���N�F�̕��ɕz�ܑ��̊G���`����Ă��� | �C���@ |

���C���@�i�z�ܑ��j

�@���@�@���@�̏C���@�́A�V�����N�i1573�j�L���S�c�����ɑn���A�����O�N�i1663�j���n�Ɉړ]�����Ɠ`�����܂��B

�@�����ɉ��R�葽���̉Ԏ���A�����i���n�Ƃ��āu�Ԍ����v�Ƃ��̂���Ă��܂����B�܂��A�J�������_�̕z�ܑ���

�J������B

�C���@����50m����A�������u�x�m����v������B���̍�́A�s�S���B��̕x�m����ł��������A�������ʖɌ���

���ꂽ�r���ɎՂ��A2013�N6���Ɍ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���E���̎ʐ^��2013�N�̐����ɒn���̐l���B�����ʐ^

�ł��B

|

|

| �����闢�x�m���� | �x�m���₩�猩�����x�m�R�̎ʐ^ |

�x�m���₩��230m����Ō����_�ɏo��B�E���͒J������A�������u�[�₯����v�ŁA�[�����Y��ȏꏊ�ƌ����

�Ă��܂��B�����ŁA�����͂P�P�����ƂȂ��Ă��܂����̂ŁA���̂܂ܒ��i���A���H�̂��߂ɓ��闢�w�̐����Ɍ������B

�����̂����́u�����琅�Y�v�̒���H�ɂ��܂����B���̓X�̓����R�C���ł������H�ׂ���A�������ȓX�ł��B

|

|

| �����闢�́u�[�₯����v | �����R�C����H���y���� |

��������t�ɂȂ����Ƃ���ŁA�ߌ�̎����_�߂���ɏo������B���闢�w�̓����ɏo�āA���H�����̓���k�ɍs���ƁA

�S�Ԗ��́u�V�����i������V�j�v������B�J���쉀�̓�̊O��ɂ��邱�̎��́A���̕t�߂̎��@�ɔ�ׂ�ƍL��������

�������ł��B������V�́A�{���̉E���ɂ��邨�����J���Ă��܂��B

|

|

| �V�����̎R�� | ������V���J�������� |

���V�����i������V�j

�@�V�����́A���Ɗ��䎛�Ƃ������@�@���@�Ƃ��āA���q����ɑn������A�X���@��i����{�������������\�\��N�i1699�j

���{�̖��߂ŁA�V��@�ɉ��@����B�܂��A�V�ێl�N�i1833�j�V�����Ɖ��߂��B�����Ō������鎛�@�ł́A�]�ˎ���ȑO

�n�n�̎��@�͑����Ȃ��B

�@���۔N�Ԃɂ͕x�������s�������ꂽ�̂ŁA�����V���{�A�ڍ��s�����Ƌ��ɍ]�˂̎O�x�Ə̂���A�傢�ɓ����

���B��C�푈�ł́A�����ɏ��`���̕��c���u���ꂽ���Ƃ���A�{�V�ƌd�����c���ē��F��S�ďĎ��A����ɏ��a�O�\

��N�̕��ΐS�������Ōd�����Ď����Ă��܂����B�Ȃ��A�J�������_�̔�����V���J���Ă���B

�V��������A�J���쉀�̒��𐼂ɔ����āA�T�Ԗ��́u�������i���V�l�j�v�Ɍ������B

�r���A�쉀���̌�Ԃ̗��ɂ����u�V�����̌d���Ձv�Ɋ��B���݂́A�����Ȃ��A�L�O�肪�c���Ă��邾���ł���B

���̒ʂ�́A�����ŗL���ŁA�Ԍ��̋G�߂͑傢�ɓ��키�悤�ł���B

��Ԃ̎l�p�𐼂ɍs���ƁA���ʂɒ�����������B�������̋����͋��������Ȏ��@�ł���B

|

|

| �������̓��� | �������̋����i�����E�����{���j |

���������i���V�l�j

�@�������́A�ՍϏ@���S���h�̎��ŁA�V�R�a���T�t�i���ۋ�N(1724)��j���J�R�A������N�i1712�j�哹�R��������

�������F�߂��A���n�Ɉړ]�����Ƃ����܂��B��쉤�q��ӎO�\�O�����ω����Q�Q�ԎD���A�J�������_�̎��V�l

�ɂȂ��Ă���B

�������O�̓���k�Ɍ������܂��B510m���Łu����ʂ�v�́u�����v�����_�ɏo�܂��B

�����_�̍��p�Ɂu�䓌�旧�������������ٕt�ݓW����v�̂����u���g�c����X�v������B

�����g�c����X

�@�g�c����X�́A���J���������i���J���Z���ځj�̈�p�ɂ������]�ˎ���˗��̘V�܂ŁA���a�U�P�N�܂ʼnc�Ƃ��Ă���

�����U�Q�N�A�䓌��ɂ�蓖�n�Ɉڒz����A���N�T����艺�����������ٕt���W����Ƃ��Č��J���Ă��܂��B

�@�P�K�X�ܕ����Ɠ�K�y�ѓ���E�����ނ��䓌��̗L�`�����������Ɏw�肳��Ă��܂��B

�����_��n���Ē��i����Ɠ����|��O�̌����_�ɂł܂��B�������E�܂�100m�������ɁA�U�Ԗ��́u�썑�@�i�单�V�j�v��

����܂��B

|

|

| �썑�@���� | �썑�@ |

���썑�@�i�单�V�j

�@�썑�@�́A�V�C�̒�q�������A�߉ޓ��̕ʓ����Ƃ��āA���݂̓������������ق̉E�艜�ɊJ�n�����B��x���ړ]��

����A��i�Z�N�i1709�j���ݒn�Ɉړ]�����Ƃ����܂��B

�@�O�㏫�R�ƌ����瑡��ꂽ�Ɠ`������单�V�摜�͒J�������_�̈�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A��쉤�q��ӎO�\

�O�����ω����P�S�ԂɂȂ��Ă��܂��B

�썑�@���o�āA��썂�Z�ɉ����ē�ɍs���܂��B�����ɁA����ɏ�쓮����������܂��B�������ɉ����čX�ɐi�ނƁA

�썑�@����500m���ŁA�E�����u�����z�e�����O���v������܂��B���̃z�e���̌��ւ����ƁA����ɂȂ��Ă��Ă�����

�X���O�������c����Ă��܂��B�����́A���Ќ��w���Ă��������ꏊ�ł��B

|

|

| �X���O���� | �������P�̊Ԃ� |

�����z�e�����o�Ďb���s���ƁA�E�ɏ�쓮�����̂��ǂ��������������B���̐�A�E���ɕs�E�r�������Ă���B

�s�E�r�̒����ɂ���u�s�E�r�ٓV���i�ٍ��V�j�v���Ō���V�Ԗ��̎����_�ł���B

���J���Ȃ̂ŁA�����͌ܐF�̛햋�������Ă����B�����ŁA�S�������Ė����Ɏ����_�߂�����I�����L�O�Ƀp�`���B

|

|

| �Ō�̎����_�u�s�E�r�ٓV���v | �S�������Ɏ����_������I���܂��� |

���s�E�r�ٓV���i�ٍ��V�j

�@�ٓV���́A���b�R���i���ٍ��V���Ƃ����܂��B���i���̉����̈�ŁA�������R���̐��J�ɐ���ɂ�茚�݂���

�܂����B�ٓV�����J���Ă���ٍ��V�́A�J�������_�ٍ̕��V�A��쉤�q��ӎO�\�O�����ω����R�O�ԎD���ł��B

�����ɒJ�������_�߂�����I�����w�Ɍ������܂��B�r���A�]��m���Ă��Ȃ������u���̎��̏��v�A�u���啧�v

�Ɋ�邱�Ƃɂ��܂����B

�ٓV������A���H��n���āA�K�i��o��Ɓu���i�������ω����v������܂��B�ω����̑O�����ɍs���ƁA��쐸�{��������

�܂��B���{���̓쑤�̓��H�e�Ɂu���̎��̏��v������܂��B���̏��̌��������̍���Ɂu���啧�v������܂��B

|

|

| ���̏� | ���啧 |

����쎞�̏�

�@�Ԃ̉_�@���͏�삩�@���@�m�Ԃ��r��͂����̏��̂��Ƃł��B

�@���̏��́A�͂��ߍ]�ˏ���œ�����Ă������A���i�O�N�i1626�j�ɂȂ��āA���{���Β��O���ڂɈڂ���A�]�ˎs����

����������悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@���\�ȍ~�A�]�˂̒��̊g��ɔ����A���R���E���̂ق���{������E�Őؒʂ��E�s�J�����E�ڔ��s���E�ڍ��~�ʎ�

�E�l�J�V�����Ȃǂɂ��u���ꂽ�B

�����啧

�@���̏ꏊ�ɍŏ��ɑ啧���������̂͊��i���N(1631)�S�y�Ɏ���h��̎߉ޔ@�������������B���̌�A�����N��(1660)

�ɐ����̎߉ޑ��ƂȂ�A���\�\��N(1698)�ɂ͑啧�a���������ꂽ�B���啧�͑����� 6m �̎߉ޔ@�������������B

�@���̌�Ђ�n�k�̓x�ɏC�����J��Ԃ��Ă������A�������N�ɏ�쉶�������̐����ɍۂ��A���a���P������I���ɖ�

�����B

�@�֓���k�Ђł͓��������������ׁA�啧�͉�̂��ꂽ�B���̌�Č�����Ȃ��܂��a�\�ܔN(1940)�틵�̈����ɂ��

�������o�߂Ŋ�ʂ��̂��������A���̂��R�ɋ��o����A���̑啧�l�͖����Ȃ��Ă��܂����B

�@�������A���a�l�\��N�i1967�j�֓���k�Ђ�50����ɂ�������ό��A�������ƂȂ��đ啧�p�S�_�������B���a�l�\

���N�i1972)���i���ɕۊǂ���Ă�����ʕ��������[�t�Ƃ��Č��̏ꏊ�Ɉ��u���ꌻ�݂̂��p�ƂȂ����B�@

����ŁA�{���̑S�ẴX�P�W���[���������ł���B�������̓���������قɂ��� Cafe HIBIKI �ɂđŏグ�̂����H����

��ŋA�H�ɒ����B�F�����l�ł����BY�삨���b�l�ł����B

�����@�̎ʐ^�͂P�Q���ɉ����ɍs�������̂��̂ƁA�P���V���ɎB�������̂����݂��Ă��܂��B�V���͑�ςȍ��G�ŋɗ͎ʐ^�͍T���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@���@�P��

�P�Q���P�Q���@�j�ՒT�K��U��ځ@����j�ՒT�K

�����F�Q�O�P�S�N�P�Q���P�Q���i���j�@����

�Q���Ґ��F�P�T��

����́A������ӂ̒T�K�ł���B�����͐F�X����̂ŁA�Q�ӏ��ɕ����ĖK�˂邱�ƂɂȂ����B

�P�J���ڂ́A����w�w���ӁB�Q�J���ڂ́A����w����q������w�܂ł̒T�K�ł���B

�O���͉J�A�����͓܂�ŁA�Ƃ肠�����J�̐S�z�͂Ȃ������ł���B

������y�����T�K�ƂȂ肻�����B����ƌ����̂��A�T�K��ɗ\�肳��Ă���j�ՃN���u�̖Y�N����邩��ł���B

�P�O�������r�ܐ��̏���w�w�ɓ�������B�܂��̓g�C���Ɋ���ĉ��D�����o��B�����{���̎Q���ҒB�́A���B������g

�̓�����҂��Ă����B�{���̎Q���҂́A�����P�T���ł������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�P�D����w���ӂ̒T�K

�@���̃R�[�X�́A

�@����w�w�|�k������|�M�\���E�n���ω��|�������|���������������Z���^�[�|�����ˁ|�k��V�_�Ё|����w�w

�@�� 5.4km�ł���B�R�[�X�n�}�́A������ ����B

�܂��́A������ԃo�C�p�X�i��463���j�ɂ���A�u�������v�����_��ڎw���B

�w�O�ʂ�̃h�E�_���c�c�W���F�Â��n�߂Ă������A���܂����F�Â��������B���N�͊��g�������Ȃ��ׂ��낤���B

|

|

| �S�������܂����I | �k����������ɂ���u��ꠁv |

���̐M���ň�{�����̘H�n�ɓ���Ɓu�k������v������B�����̒����ɂ͔����Ɏ}���L������|���h�`���ƒ�������

�����B�t�𗎂Ƃ��Ă���̂ŁA�����Ȏ}�U�肪������B

���́u��|�v�́A�����Ėk���ʂ��Ă������q�X���̎}���u��z���v�̖T��ɗ����Ă������̂ŁA���{�ɂ́u�n���ω��v

���J���Ă����������B���ꂪ�A���a�S�R�N����k��y�n��搮�����Ƃ̂��߈ړ����鎖�ƂȂ�A��|�́u�k������v

���Ɉڂ��ꂽ�Ƃ̂��ƁB�����̐����͎s�c�v�[���ɂȂ��Ă���B

������ԃp�C�p�X�́u����w�����v�����_�ɏo��B�����_����k��70m����A�O���H�p�ɏ�L�́u�n���ω��v�Ɠ�����

�X�������ɂ������u�M�\���v���J���Ă���B�M�\���͏����Ȃ����̒��Ɉ��u����Ă����B

|

|

| �X�������ɂ������u�M�\���v | ��|�̍��{�ɂ������u�n���ω��v�̓��W |

�n���ϐ����́A���W�ƂȂ��Ă��āA�i��ΐ��ʉE�[�j�u�� �����q���v�A�i��ΉE�ʁj�u�� �]�˓��v�A�i����ʉE�j�u�� ��

�~���^�k ��z���v�^���ʂɑ傫���u�n���V�����v�ƉA������Ă���B�������A�{���̏ꏊ����ړ����Ă���̂ŁA����

�͉������Ȃ��Ă��܂����B

�Ăуo�C�p�X�ɖ߂�A���ɍs���B��900m���ŁA�u�������v�����_�ɏo��B�����_��O�Ɂu�������̔�v�Ɓu�S�ԋ��{���v

������B�S�ԋ��{���́A����(33)�E�Ⓦ(33)�E����(34)�S�ω��D������������L�O�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł���B

|

|

| �������̔� | �S�ԋ��{�� |

��������

�������i���������͂��j�͐V�c�`�傪���������R���ɒ����𐾂킹�����Ɠ`�����Ă���B���݂͍���463�������ʂ�A

�悭���ӂ��Č��Ȃ��Ƌ��������Ƃ��Ă��܂������ȏ����ȋ��ɂȂ��Ă���B

�����������_����ē��W���ɏ]���A�쓌�̓����s���ƁA�E��Ɂu����s�����������������Z���^�[�v������B

�����Ɋ���āA�Z���^�[�̊w�|����薄���������ɂ��Ă̐�������B

�w�|���̘b�ł́A������͐����Ȃ����ɓK���Ȃ����߁A�ꕶ����ȍ~�̎j�Ղ͂قƂ�ǖ����̂��������B�]���āA��

���E�Õ�����̎j�Ղ͂قƂ�ǖ����Ƃ̂��Ƃł������B�����ł́A���̂��~���R�^�i�S�̔ɐB���s���Ă��܂����B

���Ԃ͂��łɂP�P���ɂȂ��Ă����̂ŁA�}���ŕ����������Z���^�[����ɂ���B

|

|

| �s�����������������Z���^�[ | �����ˋL�O��̑O�� |

���ɁA�����������Z���^�[�̓쑤�ɂ���u�����ˁv�ɍs���B

�˂̓����ɂ��锒���˂̔�̑O�ŁA�L�O�ʐ^���B��B�Â��ċL�O��̐����ɂ���A�����˂ɓo���Ă݂�B

���̒˂͌Õ��ł͂Ȃ����Ƃ̘b���o�Ă��邪�A����̊w�|���Ɋm�F�������A���̕ӂ́A�֓����[���w�Ő����������߁A

��삪�n�܂����퐶�E�Õ�����̈�Ղ͖����Ƃ̂��Ƃł������B�]���āA�����˂͌Õ��ł͂Ȃ��Ƃ̘b�ł���B

|

|

| ������ | �����ˏ�̔� |

�����˂̓o����Ɂu�����˓y���C���L�O��v�������Ă���B���̗����ʂɈȉ��̂悤�Ȑ�������������Ă����B

�������ˁi�E���ʁj

�@���̔����͑����L�̌Ð��̈��ɂ������ɂ͌Õ��Ƃ������`�����Ă������A�c��l�N�����̎�ɂ���Ԑ_��

�i�x�m�匳�j�̐��K�����Đ�ԐM�̒˂ƂȂ����B�ȍ~�S�l�\�N�]��ɘj�蕗�J�ɎN����\�y�̗��o�����������ɂ��Ĕ�

���˔�E���K���y�䂪�I�o�]�|���鎖�ԂƂȂ����B

�@���Ĕ����˗אڒn�ɔ_�������k�쒆�w�Z�i�Z���s�}�����j�ł͋��y�̕���������邱�Ƃ͋����̈Ӌ`���邱�Ƃƍl

���̌������̈�Ɏ�����ˎ�̉����A�����\��N�㌎�C���H���ɒ��肵���B

�������ˁi�����ʁj

�@���y�̓y�͒n���̊�c�������A�������k�S�������ƂȂ��ăo�P�c�ɓy�����R���Ǝ��ӕ��ɉ^�яグ�܃��N��

�Ό��������ďC�����A���h�Ɂu��䮁v��A���A������\�l�N�ꌎ�O�\����������Ė{���Ƃ����������B���y�̑����ʖ�T�O

�������[�g�����k���i�����ˎ�����̋��͂��܂ށj���O�S�\���B���̊ԕ������̕�d�����ɐs�͂��ꂽ�k�쒆�w�Z

���k�̌��т��]�������ɋL���蕶�Ƃ���B������\�l�N�O���g��

�Ƃ������ƂŁA���̒˂͌Õ��ł͂Ȃ��u�x�m�ˁv�Ƃ��đ���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ����������B

���̖ړI�n�́u�k��V�_�Ёv�ł���B�r���A�W�����o�Ă���̂Œ��ӂ��ĕ����Ζ��Ȃ��B

�����˂̔�̑O�̓���쓌�ɖ�1km���ŁA�u�k��V�_�Ёv�̒����O�ɏo��B�V�_�БO�̓��́A���R�E�����Ε��ʂɑ���

���ŁA���Ɍ�ʗʂ̑������ł���B

|

|

| �k��_�Ђ̐��Q�� | �k��_�� |

���k��V�_��

�@���Ђ͎Г`�ɂ��A�i�s�V�c�̌��A��a�����������̐܁A���̒n�Ƀj�M�n���q�E���`�z�R�̓�_���܂�A�����V

�_�E���͒n�_�_�Ƃ��đ��̂����Ƃ����B�×��������̉��쎮���Г��ԌS�܍��̈�ɐ������Ă����R������_�Ђł���B

�@���̌�A�������N(995) �������^�ܐ��̑��C����������ƂȂ��ĕ������ɉ������A���̒n�ɋ��s�̖k��V���{���J��

���̂ŁA�Ȍ�k��V���{�Ə̂�����悤�ɂȂ����B

�@���Ƃ̐M�������A���`�ƁE�����E���������E�O�c���ƂȂǂɂ�肵���ΎГa�����c���ꂽ�Ƃ����B���݂̖{�a�͈��i

�N��(1770�N��)�̌��z�ł���A�q�a�E���a�͕����U�N�̉��z�ł���B�i�ē��ł��j

�u�k��v�̒n���́A���̖k��V�_�ЂɗR�����Ă���B

�������ɁA�����Ђ̐_�Ђł���B���h�Ȕq�a�Ƒ��̗��ɖ{�a���\���Ă���B

�Q�q�ƌ��w���I����ƁA�Ăя���w�w�ɂ��ǂ�B

�_�БO�̓���k�ɕ����B�Ԃɒ��ӂ��Ȃ���A770m���ō�463���́u����w�����v�����_�ɏo��B�����_��n���āA��������

�������[�g�����ǂ��ď���w�w�ɏo��B�k��V�_�Ђ����1.7km���̋����ł������B

�����āA����w���ӂ̒T�K���s���ׂɁA����w�w���珊��w�܂łQ�w�d�Ԉړ�������B

�Q�D������ӂ̒T�K

�@���̃R�[�X�́A

�@����w�|�����@�|�V�����|����_���Ё|�@�|�����|�F��_�Ё|�q������w�@�� 4.5km�@�ł���B

�@�R�[�X�n�}�́A������ ����B

|

|

| �v���y���ʂ� | �t�@���}�������_ |

����w�̐������o�āA�u�v���y���ʂ�v������B���̐�u�t�@���}���ʂ�v�����_�ɏo��B

���̕t�߂̒ʂ�ɂ́A��s�@�ɊW�̂��閼�O���t����ꂽ�ʂ肪�������B

�t�@���}���ʂ�ɏo�āA���ɕ����B600m�������ƁA�u�����v�����_�ɏo��B�����_�̂�����A���Ɂu�����@�v�̎Q��������B

|

|

| ��V�R(�Ƃ��낳��)�̎��������� | �����@ |

�������@

��V�R�i�Ƃ��낳��j�����@�ƌĂсA�^���@�L�R�h�ɑ����Ă���B�R���ɂ��Ă͂Q�x�̑�ŁA�Õ����A���N�ށA���

�������肩�łȂ����A�Ô����ɂ͐������N(1352)�V�c�`���ɂ���ĊJ��ꂽ�Ƃ̖����������̂ŁA�������N(1352)

�̑n���Ƃ���Ă���B

���@�O�̒z�R���͖����Ƃ��Ēm���A�{�����̕�n�ɂ͏������l�E�O�����юq�̕悪����B�Q���ł͍��ł�300�N��

�`�������O���s���J�������B

�u��V(�Ƃ���)�v�Ƃ͌��݂́u����v�̌Â��Ăѕ��ł���B

�����@�̐��������k�ɒʂ铹�ɏo��B���̓��͊��q�X���̏㓹�ł���A��́u�쏬�w�Z�v����k�́u�V�����v�܂ŁA

�����̊X������������c���Ă���B�������A�ܑ����H�ɂȂ��Ă��邪�A������Ƃ������q�X���ł���B

���q�X����k�ɕ����A�˂������������̍����Ɂu�V�����v������B

�R��͓����̂��鏬�`�ȁu���{��v�ł���B��͕����Ă���̂ŁA�����邱�Ƃ͏o���܂��A�������狫���ɓ���

���Ƃ��o���܂��B

|

|

| �V�����̗��{�� | ���p�~�� |

���������Ɛ��ʂɁA���p�~���̐V���������̐V����������B

���V����

�@���`�ɂ��ΗV�ΎR�ω��@�ƍ����A�{���̐��ϐ�����F�́A�s���F�̍�Ɠ`���A�c����N(1649)�Ɋω����̂Ƃ��āA

���{����Z�̎�o����Ă���B������N(1790)�̎��Џ���ɂ́u�O�Ԏl�ʂ̂����v�ƋL�^����A�����Ɋω�����

���u�����̂������̎n�܂�ŁA����n���̐l�X�ɐM����ė��Ă���B

�@�u�ω��Ղ�v�́A���̐́u�n�̂܂�v�Ƃ��Ďl���ɐ�`����ėL���ł������B�n���B��̌�ʋ@�ւł��������̔n�ɑ�

���鑸�h�S����A�N�ɂP��n�̈ԘJ�ƁA��ʂ̈��S���F�肷�鏉�߂̍s���Ƃ��āA���ω��̉�����n�̒��Ƃ��ŁA����

�͓\�����ɍs���A�n���{���̂܂�����������̂ł��B���݂́A�l���\�����ɍs���Ă���B�i�ē��ł�蔲���j

���q�X���͂��̂����̑O�ŏ����Ă��܂����A�����̑O�𓌂�30m���s���Ɓu�������R���v�ŁA������k�Ɍ��������

�u��̍�v�Ƃ����V�����O�ŏ��������X���͂��̍�̓r���ӂ�Ōq�����Ă����Ǝv���܂��B

��̓r���Ō����̓����Ɍ�����X�ɐ_���Ђ�����܂��B

|

|

| �_�������Q�� | �_���� |

������_����

�@���V�_���Ђ͏���s�̎Y�y(���Ԃ���)�̐_�ł���u���V������v�ł�����u�֓��̂��ɐ����܁v�Ƃ��Ă��m����B

�@��Ր_�͓V�Ƒ��_(���܂Ă炷�����݂���)�ł��B �����ɂ͐ێЂ���������A ����������A���ƂɌ�_�̊~��

���X�̓`�����߂��V�ł��B �܂��A�����̎Q���ɂ͓��]��̘V���₫���������сA�ÎЂȂ�ł͂̐_�Ђ���w

�[�߂Ă���܂��B

�@1911�N�i����44�N�j4���ɓ��{�ŏ��̔�s��Ƃ��ĊJ�݂��ꂽ�����s��ɂ����āA���̏���s�̃p�C���b�g�ƂȂ���

����D�q���O���ɊW�Ґ����ƂƂ��ɐ����Q�w�������Ƃ���A�����ł͓��ɔ�s�@�Ƌ�̈��S�Ɋւ���F��̂��߂�

�Q�q�q���K�����B

�_���Ђ��o�āA�X�ɓ��ɍs���ƁA�[��ݖ��H��ɓ˂�������B������ɉ����āA�u������̖����܂�Ж{�X�v�O�̓��𓌂�

�s���ƁA�u�@�v�ɏo��B

����́A���܂��ܖ@�R��O�ɏo�铹���H�����ŁA�@�̋������āA�R���������܂����B

|

|

| ������̖����܂�Ж{�X | �@ |

���@

�����썇��ɔs�ꂽ�V�c�`�@�́A�Ƃ������ɑւ��A�펀�҂��Ȃ��炱�̒n�ŖS���Ȃ����ƌ����Ă���B

�����ɂ́u�V�c�`�@�ՏI�̒n�v�̋L�O���]�˖����̏����o�l�E�O�㗢�b�̋�������B

|

|

| �u�V�c�`�@�ՏI�̒n�v�̋L�O�� | ���o�^�L�`�������́u�����v |

�@�̎R����o�āA���ɖ�450m���Łu��s�@�V���v�ɉ˂��鍑�o�^�L�`�������́u�����v�ɏo��B

������

����w�Ƌ���s������ԁA��s�@�V��������ɂ����鋴�B���a�T�N�ɑ���ꂽ�S�R���N���[�g���̋��ŁA���^�C����

��̗�����d���̑���������B�e���́A����ȐԌ�e�ɂ͒������{���A�����ɂ͐��A�^�C���ő����A�Z�p�`�̓�

���͗l��������������Ȑ��̓d����v���Ɏ��t�����Ă����B�������A�푈�������Ȃ�ɂȂ�Ɛ������͑S��

���o����Ă��܂��A���݂͑���������c����Ă���B

���ł������Ŋ��Ă��āA2009�N�ɂ͍��̓o�^�L�`�������Ɏw�肳��Ă���B

�������̃K�[�h�������蓌��ɉ����āu������ʂ�v���s���ƁA�����Ɂu�F��_�Ёv�̒����������B

������������A�F��_�ЂɊ��B

|

|

| �����Ɋ����t���� | �F��_�� |

��̒�����������Ɠ�̒����͖ؐ��̗��������Ŋ}�̉��ɂ���т̕����ɘm�ő�������͗��A���͎̂ցi�����Ȃ��j

�̂悤�Ȃ��̂����������Ă����B����́A�ւƂ̂��Ƃł��邪�A�p�̂���ւ͂Ȃ��ł��낤�B

���F��_�Ёi��ւ̂��邨�{�j

�@�����`���ł́A���ՓV�c�̐��ɑn��ꂽ�ƌ����邪����𗠕t������̂͂Ȃ��A�ʏ̒���l�E�Y�y�l�E�܂��́u�I�N�}

���T�}�v���Ƃ����A�n��̐M�̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@�Â��́u�F��{���X��喾�_�v�ƌĂ��A���E��Γ��ɂ���̋L�^���������ނ������̂��A���\�O�N(1459)�ɎO

��R��炪�_���ČF��{���ċ������Ƃ̌Õ����ɋL����Ă���B�܂��A���l�̌��`�ɂ́A���n�̗�؎��̐�c��

�I�B��芩�������Ƃ������Ă��܂��B

�@��A�����猳�U�ɂ����čs���u��Y�_���v�̂����́A�̋����̂��_�ɔ��ւ����ݎQ�w�̐l�⋫���ɗV�Ԏq������

�������ƁA�����s���̍��M��a�ɜ�邽�߁A���N�V�������p�����ւ����Ղ�����̂ōЂ��̂Ȃ��悤�ɂ��肢�����Ƃ�

��A����Ȃ��Ȃ����Ƃ̌����`���ɂ��A��A���̖�A�ߗׂ̐l�X��\�]������d���āA�m�ő�ցY������A�ߑO�뎞��

�ł�������ԑ��ۂ̂Ȃ�������Гa�Ɍ��ւ����s���܂��B

�@���̐_���ɕ�d�̐l�E�����̐l�E���w�̐l�X�́A�Â���ւ�Y��A�e�˂��[�߂��D�́u�������グ�v�̉Œg�܂�ƈ�

�N�Ԗ��a���Ђɉ߂������Ƃ��o����Ƃ����Ă��܂��B�i�����ē��ł�蔲���j

�Q�q���I���ċ����̓�������O�ɏo��B�k���ɂ́u����q��L�O�����v������B

�����O�̓��H��n���āA�q��L�O�����ɓ���B���͍L�X�Ƃ����Ő��ɂȂ��Ă���B�����̒������ɋ���ȓd�g���̗l��

�u�������v����������B

|

|

| ����ȕ����� | �b�|�S�U���^�A���@�i�V�n�j |

���̘e�ɁA�u�b�|�S�U���^�A���@�i�V�n�j���W������Ă����B���̗A���@�́A���a�R�O�N�q�q���̗A���@�Ƃ��ăA�����J

�̃J�[�`�X�E���C�g�Ђ���w���������̂ŁA���̗A���@�͋�́u�f�S�C�`�v�Ƃ��Ă�A�q�q���ł͍ЊQ���ً̋}����

�A���ȂǂɍL�������B�i�ē��ł�蔲���j

|

|

| �q������w�O�̂x�r�|�P�P | �q������w |

���������āA�����V�h���́u�q������w�v�O�ɂ���ƁA�����ɂ͍��Y�̖��@�u�x�r�|�P�P�v���W������Ă���B

�@�̂��悭����ƁA���c�Ȃ̌�둤�Ɂu�G�A�[�j�b�|���v�Ə�����Ă��āA���c�Ȃ̉����ɂ͗X�փ}�[�N�u���v���������

����B�Ƃ������Ƃ́A�X�֕��̗A���Ɏg���Ă����̂��낤���B

�܂��A�G�A�[�j�b�|���́A���đ��݂������{�̍q���ЂŁA�S���{��A�̎q��Ђł������B

����̕����́A�����u�q������w�v�ŃS�[���ƂȂ����B�����́A���x�Q���ł������B

�����͂��̌�A�V����w�T�́u���傤���̖��F�{�X�v�ɂĎj�ՃN���u�̖Y�N��\�肳��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@���@�P��

�j�ՃN���u�@�Y�N��Ƃ������̓�����

�����@�����Q�U�N�P�Q���P�Q���@�P�S�F�O�O�`�P�U�F�R�O

�ꏊ�@����@���傤���̖��F�{�X

���ɂƂ��ā@�ߔN�ɖ����n�b�s�[�Ńh�L�h�L�̍��N�B

���N��Y���Ȃ�āE�E�E�B�Ə����C�W�P�e�����̂ł����E�E�E�B

�@�L�q���^��A�G�r�`���@����g���@�r�[��������ė���ɋy��

�Ń\���\���K���K���B �g�܂�����_���@�҂��āI���t���悤��I�h

�ƃO���X�Ɏ��������ҁA�L�q���܂ݏグ��҂𐧂��鐺����

����B

�@���悢��J���@����J���ł���B �����̈��A�͐����������̂�

�������Ȃ��@�������Ⴀ�Ȃ��@���肪���邳������̂ł��B

�@����Ȃ킯�Ŋ��t�����������ɐ���ꍞ�ނ悤�Ɏn�܂����B

�@�J���I�P�ł���B�J���I�P���̊J���ł���B����ɂ��Ă��L�q���ɗ��h�ȃJ���I�P�X�^�W�I������Ȃ�āI�H

���݂��܂��������������͎̂���l������B

|

|

�@�h�Ìy�C���~�i�F�h�g�b�v�o�b�^�[�͉��̃}�h���i�ł���B�F�ꏏ�ɏ����Ă���B�蔏�q��Ȃ��Ă���B��������U����

����B

�@��C�ɍ��g�����B�������������̓�����ɍ���������B �L�q�ȂH���Ă�ꍇ����Ȃ��B�h���[��Ȃ玄�A���A��܁[

���E�E�E�h�����I�̃^�C���X���b�v�A�F�炪�g���@�F�����ƐN���@�F�����Ă���@�̂ƃr�[���Ɂ@�����B

|

|

�@�����ăf���G�b�g����@���̂���@���[�h�̗w����Ɨ��܂�Ƃ����m��Ȃ��B �n�[���j�J�̃q���V����o��B����͊F��

�X�点���B�l�ɂ͈�|����|��������̂��B

�g�郖���u���[�X�h���B�h�E�}�C�@�哝�́h�̐�����ԁB�v�킸���ނ̂�Y��ē��g�����m�h�ɂ�������B

�@�e�[�u���Q�c��15�l�ň͂�ł���B8�l��7�l���B���̂�8�l�e�[�u���͉����ƐN���ǂ��S�l�ÂA�V�l�e�[�u���͐N

�̂݁B���₪��ɂ�8�l�g������オ���Ă���B �̂��_���X��8�l�g���B�h�������̃e�[�u���͂ǂ������h�Ɛ����|����ƐX

�̌Õ��m���������Ɨ��オ��A����ł͂���O���Ƃ���}�C�N����M�h���킸�Ɉ����āh�Ɨ����B

�@��݂������C�C�j�A���悵�B�������ĐN7�l�g���������B���̒U�߁h�Ղ�g�A�g�k�̗��l�h�����́h�͂��ꑐ�h�A

�h�_�c��h�@�V�l�̂��[����́g���̊X�D�y�h��8�l�g�Ǝh���Ⴆ�����ɐ���m�炵���B

|

|

�@ �f���G�b�g�Łg����̗��̕���h�A�h�������h�Ȃǂɂ̂��ă_���X�ɉ̂ɐ����Ă���B �j���邩�Ǝv���@�ؗ�ɓ�

�㍂����������N�����Ɖ��B�x��2�l�͐�������Ă���B�i�������A50�N�O�̂��̎����b�X�����Ă���j

�@�������Ď��X�Ɨx���l�g�͖��_�ł��邪�@15�l�̊F���������ɗV�̂ł���B �G�[�X���Ⴟ�����E�h���݂�ȉ�

�����B�݂�ȓ������̒��ɂ����B

�@�����I�̎����ā@���������ƐN�B�j�ā@�������I�I

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@�O�c�@�Òj

�w���p�W���p�l������@����L

���������A�n��o�����͊y�������Ƃł���B

��������D�̒��Ԃƈꏏ�ɍ�Ƃ�i�߂�̂́A�Ƃ�킯�y�������̂ł���B

���P�O���P�O���i���j�@��P��ځu�X�^�[�g�~�[�e�C���O�v

�@�����j���̉����ŁA�N���u�̃G�[�X�g����M���Ƀ}�h���i�j��A�˕Q�i��A�E�h�l�A�����̂j���̂T�l������S����

���肵���B�@���_�N���u�S���������c�ł���A�s�x�x���̎�������o���T�|�[�^�ł���B

�@�W���p�l���́A��N���݂ɂP�W�O�~�P�Q�O�����{�[�h�ɍ��킹���͑����ɂU������̒T�K����Љ��ʐ^������

����\��t����X�^�C���Ő���X�^�[�g�Ƒ��������B

��̓I��Ƃ�i�߂�ɂ������ď����S�������̂悤�Ɍ��߂��B

�@���C���f�b�V���ł���ʐ^�A���[�g�n�}�����������̓G�[�X�B

�A��ł���͑����͕����B

�B�X�p�C�X�ƃf�R���[�V�����̐��쎑�ށi�ЁA���ʃe�[�v�A���e�[�v�A���Aetc�j�͍˕Q���}�h���i���S���B

���ꂾ�����߂�̂ɏ��P���Ԃ�v���錖�X态X�B

�e�ɂ��p�ɂ��X�^�[�g�n�_�ɂ͗������A����̃~�[�e�B���O�Ɍ����ăX�^�[�g�����B�S�[���̂��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��A�����

����Ȃ���F�Ō��߂Ă������ƂȂ����B

���P�O���Q�S���i���j�@��Q��ځu������Ɓv

�@�e�X�������̕i�������āu�����R�E�I�[�L���O�Z���^�[�v�ɏW�܂��̓I��Ƃ̈���ݏo�����B

�G�[�X�̍\�z����ɁA�T�K��ł����P��u����[�g�v�A��Q��u�g�����[�g�v�A��R��u���탋�[�g�v�̎��V���[�g�n�}

�𒆉��ɒu���A�������芪���悤�Ɏʐ^����������z�u���邱�ƂɂȂ����B

������i���C���[�W����ɂ͎��ۂɖ͑�����ɒu���Č�

�悤�ƂȂ��ƊJ�n�B

�@�}�h���i�u�ʐ^���������Ȃ��H�v

�@�G�[�X�u�Q�{���炢�ł������ȁv

�@�E�h�u���[�g�n�}���a�S�T�C�Y����Ȃ����H�v�u�g��R�s�[

�@���������v

�@�G�[�X�u���[���āA����ƃ��[�g���͐Ԃő������悤�v

�@�G�[�X�u�ʐ^�s�����Ȃ��A����_�Ђƍ���ƏZ��͎B��

�@�ɍs����

�@�E�h�u���A�����A�ǂ��ł���A�ꏏ�Ƀ����f�u�[�H�v

�@�˕Q�u�ʐ^�͎l�p����͍d���Ȃ��H�ۂ��̂��~�����ȁv

�@�G�[�X�u���[���l�@�ȒP�������郈�v ���X

�ӌ����o�@���ۂɖ͑�����ɕ��ׂČ���Ɖ���Ղ����̂ł���B

�Ƃ�킯�@�������̕����̓T�C�Y�A�b�v���K�v���B����ɗ]�����L��߂���ƎU���ŊԔ����Ȋ������B�����̏W���ʐ^

���P���~�����B

����Ȃ��ƂŁA�S�̂̃T�C�Y�A�b�v�A�lj��̎ʐ^�B�e�A���[�g�n�}�̏C���A�a�S�T�C�Y�㎿���J���[�R�s�[�������K�v��

���܂����B �唼���G�[�X�̍�Ƃ��B�_�l�@���l�@�G�[�X�l�@������낵���B

���P�O���R�P���i���j�@��R��ځu������Ɓv

�@�������w�����g�p�ł��Ȃ����������ł���B�w���ՂɌ����ĉ��ς𐮂��郏�b�N�X�����̓����������B

����Ȏ�������č�Əꏊ�́A��t�E�I�[�N�̒��ɂ���߃����s�s���������i�Z���^�[�ƂȂ����B

�@�G�[�X�ƍ˕Q�̓E�h�̎Ԃœ����R�̃J���I�P�X�^�W�I�i�w���Ղ̉̂Ɨx��̌m�Áj�����t�E�I�[�N�Ɍ��������B

�}�h���i�͊��ɓ������Ă����B�P�����납��̒��H�̖��B

�@��̑O�̕������炦�A�悸�͂��߂ɒ��H���肫�ł���B�E�h�̒�ĂŃs�U�ƃp�X�^�ɂ��悤�ƂȂ�A�Q�e�̃t�[�h�R�[�g��

���������B�X�͂�����������ł���B��͂�Ⴂ���ꂳ��B���قƂ�ǂ��B

�Ȃɂ��ăs�U�Q�����p�X�^�Q�M�ƃT���_�o�[���I�[�_�[�B�}�h���i�ƍ˕Q�����i�����Ȃ��b��b�サ���ŃT���_����

�蕪���Ă����@�����B

�T���_��H�I��鍠�A�p�X�^�@�s�U�Ǝ��X�ɉ^��Ă���B����܂���l����蕪���Ă����@�����B

�S�Ȃ����G�[�X�̊�͏�C�������Ăق�̂�g���B�l�l�Ńe�[�u�����͂ނ̂�����Ȃɂ��S�����Ȃ�āI�I

�e�X��l�O���������̂����A�H�ׂ���Ȃ����̃{�����[�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�˕Q�u�c�����Ⴀ���߁@�H�ׂȂ����I�v�@

�@�@�}�h���i�u���@�ЂƂH�ׂ�@������H�ׂāI�v

�G�[�X�u����[�@�c���̂́@�ނނށE�E�v�Ȃǂƌ����H�ׂ������B

�����ȂłȂ���~��Ă����ƕ������҂��Ă���B

�����Ɏs���������i�Z���^�[�̃e�[�u���ɂ���ƊJ�n���B

�e�[�u����t�ɖ͑������L���A�ʐ^�@���[�g�n�}�Ȃǂ�\

�������B

�u���Ȃ���v�ƃE�h�A�u���ʃe�[�v������@�ꖇ�͂����̂�

�@�����E�E�v�ƍ˕Q�B

�u���ꂾ����E�E�{�P���E�E�@�ˁv�ƃ}�h���i���ǂ��ł���������B

�����Q�͗��ʃe�[�v��Z�������ē\��t���S���̒j���w

�ɓn���B�u�͂��@�ȂɁ@�܂��v�ƕ������G�[�X�������Ă���B

�����͊��Ƒ���Ɍ������Ă����Ɍ�����B

���[�g�n�}�R���𒆒i�ɔz�u���Ă��̎��ӂɒT�K��̎ʐ^

������������u���Ă����B�O��̔��Ȃ���1.5�{�T�C�Y�ō�

���������@����ł��Ȃ��]�����ڂɂ��B

�u���̑O�s��������̈��c�u���̎ʐ^����i�����ɓ����

���A�S���̏W���ʐ^�������傫�������v�G�[�X���e�L�p�L��

���߂Ă����B

�u�S���܂łɏ��������v�u���{���̖��e�[�v�Ǝ��̘͂g��

���̎���낤��I�v�Ǝ�ۂ悭�i��肪�i�ށB

����ł��S�̂̔z�u�͌��܂�T�ˊ�����i���C���[�W�o��

��Ƃ���܂ő����������B

�u�S���Ɋ����ƌ������Ƃō����͂���܂łɂ��悤�v�����ƃG�[�X�����߂��������B�����ŁA�Z���^�[�̌W���ɗ���ŋL�O��

�ʐ^���p�`���I�B

�u�ۊǂ͋C�����Ă�A���Ⴀ��낵���v�������E�h�Ɏw�����o���ĎU��Ǝv������`���b�g�����ƂȂ�@�����̂悤��

�ق�킩�Ɩ��c�ɂ����Ɂ@���悤�Ȃ�B

���P�P���S���i�j�@��S��ځu�ŏI�d�グ�i�H�j�v

�@�����͊w���Վ��s�ψ���̏I����Ƀ{�[�h�ɓ\��t���S�Ċ����̂͂��ł������B

�J�̃X���[�f�[�}�[�`�ŕ��ׂ�w�������G�[�X�Ɗw���Փ����W�̕������Q���o�����A�}�h���i�ƃE�h�Ŏ��|����

���ƂɂȂ����B

�悸�͖͑����S�̂��{�[�h�ɓ\��t����B���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B��ɖ͑����ɗ��ʃe�[�v��\���Ă����B

�@�@�u�n�C�@���ꂮ�炢�ł����H�v�}�h���i���e�[�v���E�h�ɓn���B

�@�@�u�e�[�v���c�S�{�@�㉺�Q�{�ʓ\�낤���H�v�E�h�B

���X�ɗ��ʃe�[�v��t���Ă����͂��������B�T�{����e�[�v���i�߂��Ƃ���ŁA

�@�@�u�e�[�v�I�������A���Ƀe�[�v�Ȃ��́H�v�}�h���i���ߖ��グ��B

���ޑ܂�T�������ʃe�[�v�͋��������e�[�v���疳���̂ł���B

���ʃe�[�v��\�����Ƃ낾���𗊂�Ƀ{�[�h�ɓ\��t���Ă݂�ƌ����ȃE�G�[�u���`���ꂽ�B

�@�@�u����͖������ȁ@�g�����̂ɃX�R�b�`�e�[�v�ň������邩�E�E�v�E�h������Ȃ������o���B

����Ȗ�ŁA����V���̃��n�[�T�����Ɏ����z���H�ڂƂȂ����B

�V���́A�����肩��n�܂��ā@���[�g���e�[�v�@���c�u���@�W���ʐ^�@�g���@�R�[�i�[���{���̎��t���Ƒ����̍��

�����肻�����B���̏�G�[�X�̂���̏ڍא��������Ԃ牺�����Ƃ�����B

��͂�E�h�̂�邱�Ƃ͂���Ȓ��x�Ȃ̂�����B�`���b�g���𗎂Ƃ��ĉƘH�ɁB

���P�P���V���i���j�@��T��ځu���n�[�T�����̍ŏI�d�グ�v

�@�����͐g���̕s�K�ŋ}篋A��B����ł��G�[�X�͕��A�A�˕Q�@�}�h���i�@�E�h�Ɗ炪�������B�E�h�̓X�R�b�`�e�[�v���͂�

�ߍ�Ƃŗ\�z����鎑�ނ��������Ă����B

�������݂艺���p�r�j�[���R�@�������p���`�@�z�b�`�L�X�@�N���b�v�@�J�b�^�[�i�C�t���̑��@�l�����镨�͉��ł������b�N

�ɓ���ė��Ă����B

�����肩��n�܂�����Ƃ͏����ɐi�B

�@�@�}�h���i�u���[�g���̒����́H�����ƒ����H�͂���v

�@�@�˕Q�u�W���ʐ^���\���Ă����H�����@�����Ɖ����ȁH

�@�@�G�[�X�u���c�u���͂���ς肠���Ă悩�����B

�@�@�S�̓I�ɓZ�܂����ˁv

�������ė̘g���R�[�i�[�̉Ԃ��g�Ă��Ă��j�ՃN���u�h�̃^�C�g

���������ɔ[�܂����B

�@�@�˕Q�@�}�h���i�u�܂��܂����ȁ@������Ȃ��@������I�v

�@�@�G�[�X�@�E�h�u�Ԃɂ������ˁ@������I������I�v

�������Ē����ĒZ���@�y�����Đ��X�����킢�͏I������B

���̍�i�̓G�[�X�̍�i�ł���B�G�[�X����悵�ʐ^��n

�}�ȂǑS�Ă����������B

����������Ɍg������˕Q�@�}�h���i�@�E�h���������Ă���B

����́@�ǂ�ȑf�ނ���������l�̘r�����ł͐S���������ɂȂ�Ȃ�����m���Ă��邩��B����V���厖�@�ł�������

�厖�Ȃ̂͂��ĂȂ��S�ł��邱�Ƃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@�O�c�@�Òj

�P�P���P�S���@�j�ՒT�K��T��ځ@��z���j�U��

|

|

| ��z�̏ے��u���̏��v | ���g���ȃ{���l�b�g�o�X�u��z����o�X�v |

�����F�Q�O�P�S�N�P�P���P�S���i���j�@����

�Q���Ґ��F�P�U��

�{���͒���������ŁA��z�̗��j�U���ɑł��Ă��̒g���ȂP���ƂȂ����B

�{���̎Q���҂͂P�U���ŁA����܂łōő�̎Q���l���ƂȂ�A���₩�ȎU��ƂȂ����B

�����̃R�[�X�́A

�@�@�@��z�w�i�X�^�[�g�j�|���]�ˑ����|��g���Ƌ{�|�쑽�@�|�Ă�ʂ܁i���H�j�|�x�m���E�Ձ|�O�F��_�Ё|

�@�@�@�{�ی�a�|��z�s�����p�ف|��z�钆�m��Ձ|��z�܂��ف|�َq�������|���̏��|�{��z�w�i���U�j

�X���S�O���@��z�w���o������B���X�X�u�N���A���[���v��ʂ��čŏ��̖K���u���]�ˑ����v�Ɍ������B

|

|

| �N���A���[������� | ���]�ˑ��� |

�P�D���]�ˑ���

�@�P�W�V�T�N�n�Ƃ̋��R�Ւn�ɍ��ꂽ���Ǝ{�݁B�����}���V�����̌��݂��\�肳��Ă������ۑ��^���̐���

������s���w�����ď��Ǝ{�݂ɉ��������B

�@�������A�吳���A���a���̂R���ɕ����ꃌ�X�g�����A���i�̔����Ȃǂɗ��p����Ă���B�����E���ɐV�x���P����

�̎R�ԌɁu�ƌ��̎R�ԁv������B

|

|

| �V�x���꒚�ڂ̎R�Ԍ� | ������g���̎R�Ԍ� |

���]�ˑ����ŁA��������{���̎�����������A�������������肵����A���̖ړI�n�u��g���Ƌ{�v�Ɍ������ē��ɕ����B

�r���A������g���̎R�ԌɑO��ʂ����̂ŁA�f���j���̎R�Ԃ����w����B

�u���Ƌ{���@�ʂ�v���o�āA��g���Ƌ{�̖�O�ɏo��B

|

|

| ��g���Ƌ{�̓��� | ��g���Ƌ{�̔q�a |

�Q�D��g���Ƌ{

�@�P�U�P�U�N�ƍN�̈�[���v�\�R��������ɉ^�ԓr���쑽�@�ɗ��߁A�V�C�m������t���łS���Ԃ̑�@�v���c�B

���̊W�łP�U�R�R�N��������A�����A�v�\�R�ƂƂ��ɂR�哌�Ƌ{�ƌĂ�Ă���B

��g���Ƌ{�̋�����k�ɔ�����ƁA�쑽�@�̋����ƂȂ�A�����̂P�i�����Ȃ������Ɂu���ᓰ�v�������Ă���B

|

|

| ���ᓰ | ���ᓰ |

�R�D���ᓰ

�@���ᓰ�́A�~�q�ɓ������V�C�m���̖ؑ������u����Ă��邨���ł���B�V�C�m���́A����ƍN�̑��߂Ƃ��āA�]��

���{�����̒��쐭��E�@������ɐ[���֗^�����m�ł���B�����A����ƌ����u�����t�v��拍���������ꂽ�B

���ᓰ�̑O���߂���ƁA�����Ɂu�쑽�@�v�́u���b���v������B

|

|

| �쑽�@�{���́u���b���v | ���� |

�S�D���b��

�@���b���́A��b�R�����18�����̎��b��t�nj��i���O��t�j���܂铰�F�ł��B���݁A�쑽�@�̖{���Ƃ��ċ@

�\���A�����Ɏ��b��t�A���E�ɕs�����������J�肵�Ă��܂��B

�{���̉E���ɂ́A��d�̓��u���v�������Ă���B

�{���Ɍ������ĉE���ɘA�Ȃ�@�ɗ��E���@�E�q�a�́A��z��̌�A�]�ˏ�u�g�t�R�v���ڒz���ꂽ�����ł���B

�ɗ��i�������j�ɂĔq�ώ�t�����āA�������珑�@�E�q�a�E�{���ւƓn��B���邢�Ɩ��ɂȂꂽ����l�ɂƂ��āA�̂̏Z��

�́A���Ȃ�Â�������ꂽ�B

�Ō�ɁA�{���ɓn��A���߂Ė{�������ŎQ�q�����邱�Ƃ��ł����B�悢��Ƃ��ɂȂ����悤�ȋC������B

|

|

| �ɗ��̓��� | �����ɂ���u�ܕS�����v |

���w�ƎQ�q���ς܂��A�����̓����p�ɂ���u�ܕS�����v�����ĉ��B��������O�Ɏʐ����Ă��邲�w�l�����܂����B

�T�D�ܕS����

�@���{�O�嗅���̈�Ƃ̂��Ƃł��B���̗������܂́A��z�k�c���̎u���̔���ɂ��A�V����N�i1782�j���當�����N

�i1825�j�̖�T�O�N�Ԃɂ킽�茚�����ꂽ���̂ł��B�\���q�A�\�Z�������܂߁A�T�R�R�̂̂ق��A�S���łT�R�W�̂�������

�Ă��܂��B

���낻�남�����Ă����B�����̂����͊쑽�@�̐����ɂ���u�V�w���@�Ă�ʂ܁v�ł���B���҂����˂̒��H�͂Q�O�H

����̘a��H�ł������B�������V�w�����������������B�����������̂�H�ׂ�ƊF�K�������Ȋ�ɂȂ��Ă����B

|

|

| �Ă�ʂܑO�Ńp�`���I | �K���ȂЂƂƂ� |

��������t�ɂȂ�A���C�����������Ƃ���ŁA�ߌ�̕����ɓ���B

���̖ړI�n�́u��z��{�ی�a�v�ł��邪�A�r���ɂ���u��z��x�m���E�Ձv�Ɓu�O�F��_�Ёv�Ɋ�邱�Ƃɂ���B

|

|

| �x�m���E�Ղ̓o��� | �x�m���E�ՂŃp�`���I |

�쑽�@����k�Ɍ������B��z��x�m���E�Ղ́A��z��{�ی�a�̓쑤�ɂ���B�K�i�ɂ͎ア��X�ł��邪�A������

�H�ׂ���Ȃ̂ŁA�S�������Č��C�ɊK�i��o��A�E�Ղɓ����B���͖͂����Ă��āA�c�O�Ȃ��猩���炵�͗]���

���Ȃ��B�����ł��L�O�ʐ^���p�`���B

�U�D��z��x�m���E��

�@��z��͓V��t�������Ȃ�����ł��������߁A���̕x�m���E���V��t�̑�������Ă����B����������ł͈�ԍ�

���ꏊ�ł������B�x�m���E�̕�������z�R�T���s���̔ߊ�ł���Ƃ̂��ƁB

�k���ɉ��������ɁA��Ԑ_�ЁE��Ԑ_�ЁE����חl�ȂǂR�Ђ̂���������B�����āA����200m���s������A�����ɓ��w

�u�Ƃ����v�̔��˂̒n�u�O�F��_�Ёv������B

|

|

| �O�F��_�Ёu�Ƃ����v�̎Q�� | �O�F��_�� |

�V�D�O�F��_��

�@�O�F��_�Ђ́A���w�u�Ƃ����v���˂̓V�_�l�B��z��͑��c���^�E����e�q���z�邵���̂����A�O�F��_�Ђ�

��z�邪�o���邸���ƈȑO���炱�̒n�ɒ��������Ă����B��z�邪�z�邳���ɂ�����A�O�F��_�Ђ͂��̂܂ܐ�z

����ɒ������邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�����́A��z��́u�V�_�s�v�ƂȂ����B

�@�]���āA���i�͒��l�̂��Q��͋�����Ȃ��������A�N�ɐ��Q�肪�ł����B�������A�A��ɉ��������o���Ă��Ȃ���

�������g�̌������������B���ꂪ�u�s���͂悢�悢�A��͕|���v�̃t���[�Y�ɂȂ����Ƃ��B

�O�F��_�Дq�a�̍������痠���ɔ�����ƁA�����Ɂu��z��{�ی�a�v������B

|

|

| ��z�{�ی�a | �{�ی�a�O�ł��p�`�� |

�W�D��z��{�ی�a

�@���݂̌����͂P�W�S�W�N�����ēT�̌����B�����͂P�U���P�O�Q�T�̋K�͂��ւ����������ېV��ɑ唼����̂��ꂽ�B

�ƘV�l���͏㕟���̖��ƂɈڒz����Ă������̂�������������B

�@�]�ˎ���̖{�ی�a�͓��{�ɂQ�������c���Ă��Ȃ��B��z�ƍ��m��̖{�ی�a����������Q���ł���B������̌�a�A

���s�����͓�̊ہB�P�H����{�ی�a�͏Ď����Ă���B

�@�Q�O�O�W�N�i����20�N�j10������Q�O�P�P�N�i����23�N�j3���܂ŕۑ��C���H�����s���A�C���H�����I���������ł���B

�����͌����̓��Ȃ̂ŁA�{�ی�a�̓��ٗ��͖����ł������B

�{�ی�a���������ƌ��w�������ƁA��z�s�����p�قɌ������B���p�قł́A�u�v��300�N�L�O�@����g�ۂƂ��̎���v

���ʓW���s���Ă����B���p�قƗׂɌ���z�s�������ق̂Q�ӏ��ɕ����ē��ʓW���s���Ă����B

���p�قł́A����M�u�Z�`���̐}�v����C���I���W������Ă����B�Z�`���́A�O��u�����̎j�Ղ�K�˂�v�ŖK��

������ł���B

���p�ق���ɂ��āA���ɖK�˂��̂́u��z�钆�m���x�Ձv�ł���B

|

|

| ��z�钆�m���x�Ղ̓��� | ��z�钆�m���x�Ձi�������鑤�j |

���̋�x�����c���^�E����e�q���꒣�肵�đ��������̂ł���B�[����7m�A��18m���������Ƃ̂��ƁB

�X�D��z�钆�m���x��

�@��z��͖����ېV��唼����̂���Ėx�����߂�ꂽ�B�Ւn�͊w�Z������ɗ��p����Ă������ꕔ�c���Ă����x

�̐Ղ��s�����������J�����̂����̖x�Ղł���B

�������R���ɋ߂Â��Ă����B���́A�`���I�������Q�ۑ��n��i��ԊX�j�ɏo�ā@�Ղ��فE�َq�������E���̏��@������

���ƂɂȂ��Ă���B

�P�O�D�`���I�������Q�ۑ��n��i��ԊX�j

�@�@�P�X�V�T�N�������ی�@�̉����ɂ��`���I�������ۑ��n�搧�x���������ꂽ�B���j�╶����F�Z���c�����u�W���v

�@�@ ��u�����݁v���s�s���ɂ�莸���A��ꉻ���������݂Ɋ�@���������ĕۑ���i����^�����S���ŋN�������B

�@�A�P�X�X�X�N�P�Q���Ɉ�ԊX�n��ʏ́u���̊X�ʂ�v���w�肳�ꂽ�B���̏��͂��̒n��̃V���{���ō������P�U���i�ޗǂ�

�@�@ �啧�Ɠ����j����B���̌i�ς���邽�߂��̒n��̌����͍����P�P���ɋK������Ă���B

�@�B���ƏZ��͖�Q�Q�O�N�O�Ɍ������ꂽ�B�����Q�U�N�̑�ŏĂ��c�肻�̉��l���F������A���̌�̓y�������

�@�@ ���_�ɂȂ����B�唼�̓y������̌����͖����Q�V�N�ȍ~�ɑ����Ă���B

�@�C��z�܂��ق͂Q�O�O�R�N�P�O����فB�펞�Q��̎R�Ԃ�W�������͂̂���f���ƍ��킹��z�܂�̗Տꊴ����

�@�@ �킦��B

�u�D�̒ҁv�����_�����܂��A��ԊX�ɓ���B�܂��́A�u�Ղ��فv�Ɋ�邱�ƂɂȂ����B

|

|

| �Ղ��� | ���ƏZ�� |

�Ղ��قł́A����������b�����f���A��z�܂�̉f���ӏ܂������B�E�s�Ȑ�z�Ղ�̉f�������\������A�ٓ���

���w���ĊO�ɂł�B

�����āu���ƏZ��v�̑O��ʂ�A�َq�������Ɍ������B���ƏZ��͖{���͂��x�݂Ƃ������ƂŁA�Z��������邱��

�͂ł��Ȃ������B�َq�������ł́A�q��������v���o��������݂̑ʉَq�Ȃǂ߂Ȃ���U�������B

�ĂсA��ԊX�ɖ߂�A�u���̏��v��ڎw���B���̗��e�́A������̓X�܂����сA�܂��ɗ��j�I�������Q�̃I���p���[�h

�ł���B

|

|

| ������̓X�����ԁu��ԊX�v | �u��܂�v�̓X�� |

|

|

| �u�T���v�̓X�� | �u����X�|�[�c�v�̓X�� |

|

|

| �肻�ȋ�s | ���̏� |

�u���̏��v�Ŗ{���̐�z���j�U���͏I���ł���B

��z�͉��x���K��Ă��邪�A����͎j�ՃN���u�ɂ��T�K�Ȃ̂ŁA���j���w�ԂƂ������Ƃł́A�ƂĂ��[�������T�K��

�Ȃ����B�S����������J�l�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e���́@��됳�j�@�@�ʐ^�@���@�P��

�P�O���Q�U���@�j�ՒT�K��S��ځ@������̎j�Ղ�K�� ����̐H���ł�����H�ׂ悤

|

|

| ������c�u���i2011�N�B�e�j | ����u�O�l�Y�r�v |

����̃R�[�X�́A

�@�����w�i�X�^�[�g�j�|�]�˘Z�n���|�Ƃ��ʂ��n���|�Z�`���|��x�m�_�Ё|�g�ˎ��|�Ԗڕs���|��y���X�Ձ|

�@���S�������̕�|�ق��낭�n���|�C�����|�Ėڟ�����Ձ|���Ð_�Ё|���Ë���|�퐶���y�픭�@�n�Ձ| ����

�@�H���i���H�j�|�O�l�Y�r�|����Ԗ�|�ʂꋴ�Ձ|�؏��@�i�t���ǁj�|�����V���{�|���c�������w�i�S�[���j

�����͖�W�����ł��B�R�[�X�n�}�́@�R�`���@���Q�Ɖ������B

�����A�T�K�\����͂Q�Q���i���j�ł��������A�����̉J�Ŗ{���ɕύX�ƂȂ����B�ߑO���́A�܂肪���̂��V�C�ł��������A

���O��������ƂȂ�A���X���������������邱�Ƃ��L�������A��D�̒T�K���a�ƂȂ����B

�P�O���ɎR����̑����w�ɏW���B������A��x�Ɨ��Ȃ����낤�Ǝv����T�K�悪���ڂł���B���҂����߂đ����w�O

���X�^�[�g����B

|

|

| �����w�O�@���[���ꂩ��X�^�[�g���I | �����n���ʏ��X�X���� |

�܂��́A�����n���ʏ��X�X������ڎw���B���X�X�����̎�O�����ɍŏ��̖K���ł���u�������v������B

�Q�������ƁA���ʁA�{���̍����ɓ������̍����̂��n���l���������Ă���B

�]�˘Z�n���i��l�ԁj�ł���B���̍�����2.7m�A������܂߂�Ɩ�3.5m�Ƒ傫�Ȃ��̂ł���B

|

|

| ������ | �]�˘Z�n���i��l�ԁj |

�@�������i�]�˘Z�n���j

�@���̎��̑n���N�㓙�ɂ��Ă͕s�ڂł��邪�A�����V�c�̒���ɂ��s���F���J�������Ƃ��`�����Ă���B

�]�ˎ���ɓ��茳�a�N�ԁi1615�N�`1624�N�j�ɒ�������Ă���B�]�ˎ���A�����l�N(1714)�ɍ]�˘Z�n���̑�l��

�����u���ꂽ�B�����́u���R���v�̍]�˂ւ̏o�����ɓ�����܂��B

�E�]�˘Z�n��

�@�]�ː[��̒n���V�������A��i�O�N(1706)�ɔ��肵�]�ˎs������L����i�҂āA�]�˂̏o�����U�ӏ��ɏ�Z

�̒n����F�����������B�a�C������n����F�ɋF�肵���Ƃ��떳�������������߁A���s�̘Z�n���ɂȂ���đ���

�������̂ł���B

�@��P�ԁF�i�쎛�@�����C���A��Q�ԁF���T���@���B�X���A��R�ԁF���@���@�b�B�X���A��S�ԁF�������@�����R���A

�@��T�ԁF��ގ��@���ˊX���A��U�ԁF�i�㎛�@��t�X���i���������j

�n���ʏ��X�X�̓����E���ɖ��Ȃ��̂������܂����B�u��������̂��K�v�ł���B��������́A�����̂��L�����Ƃ̂�

�Ƃł��邪�A���̂��K�Ȃ̂��ȁH�H�H�@�G���Ă݂�Ƃӂ�ӂ킵�Ă��Ď�G��̂悢���K�ł������B

|

|

| �u��������̂�����v | ���⎛�̎R�� |

���₩�ȏ��X�X��200m���s���ƁA�E���ɍ��⎛�i�ǂ��ʂ��n���j�̎R�傪�����B

�R���������Ɛ��ʂ��{���ł���B�{���̍����ɗL���ȁu�ω��v������B

|

|

| ���⎛ | �u�ω��v��l�B |

�A���⎛�i�Ƃ��ʂ��n���j

�@���⎛�i�������j�͓����s�L���摃���ɂ��鑂���@�̎��@�B�R�����ݒ��R�B�{���͒n����F�i�����n���j�B

��ʂɂ͂Ƃ��ʂ��n���̒ʏ̂Œm����B�a�C�̎������P�ɂ����v������Ƃ����u��e�v���z�z����Ă���B

�@��e�́A�c4�Z���`��1.5�Z���`�̘a���̒����ɑ������`����Ă���B

�E�ω�

�@�����ɗ��Α��̐��ω����Łu�ω��v�ƒʏ̂����B���ꂪ�u�Ƃ��ʂ��n���v�Ɗ��Ⴂ���Ȃ��悤�ɁB

�����������͍ŏ����Ⴂ���Ă����B�u�Ƃ��ʂ��n���v�͔镧�ŁA�{���̒��Ɉ��u����Ă��Ĕq�ςł��܂���B

�@���g�̎��������������ɑ�������ω����̕�����A�܂��͔G��^�I���Ő@���Ɨ��v������Ƃ����B

�@���Ă͑��̕\�ʂ����킵�ŎC���Ă������߁A���Ղ��������A2��ڂ̑������삳�ꂽ�B���݂̑���1992�N

�i����4�N�j�ɕ�[���ꂽ���̂ł��B

�����܂ł��A�L����ł̒T�K�ł���B���ꂩ��A���悢�敶����ɓ���B

��U�A�����w�O�ɖ߂�A���x�́u���R�ʂ�i��17���j�v���ɕ����B��Έ꒚�ڌ����_�̎�O�A�݂��ً�s�̘e������

����B600m���Łu�Z�`���i�肭������j�v�̐���O�ɏo��B

�F����A�����āu�V���o�[�����v�œ�������B�Ώۂ́A�U�T�Έȏ�ƂȂ��Ă���̂����H

���܂��܁A�K�C�h�̃{�����e�B�A�����āA�����̈ē������Ă����Ƃ������ƂŁA�Z�����Ԃł����ē������Ă�������B

|

|

| �Z�`���̐��� | �뉀���̒r |

�B�Z�`���i�肭������j

�@���\���N(1695)�ܑ㏫�R�j�g�̑��p�l�A����g�ۂ��j�g���牺���~�Ƃ��Ď������n�ɁA�V�N�̍Ό��������āu��V��

�}�R�뉀�v��グ���B�Гa���u�Z�`�فv�뉀���u�Z�`���v�Ə̂����B�u���o�v�́u�Z�`�v���牀�����t�����Ă���B

�@�]�ˎ���͓x�X�̑��Ƃ�A�֓���k�ЂⓌ�����P�������Q�����A���������̖ʉe�����݂Ɏc���Ă���

�M�d�ȗ��j�I�Ȉ�Y�ł���B�Z�`���͏��ΐ��y���ƂƂ��ɍ]�˂̓��뉀�ɐ������Ă���B

�Q�O�����뉀���̎U����������ƁA�Z�`������ɂ��A�u�{���ʂ�v�ɏo��B�{���ʂ���E�܂���ɕ����B

300m����Łu�x�m�_�Г����v�̌����_�ɏo��B���̐M�������ɓ��������Ɂu��x�m�_�Ёv������B

�u�x�m�Ёv�̊z�����������̒��������ƁA���ʂɋ}�ȊK�i������A���̏�ɕx�m�_�Ђ��������Ă���B

|

|

| ��x�m�_�� | �x�m�_�Ђ̋����ɂ� |

�C�x�m�_�Ёi��x�m�_�Ёj

�@�{�����̖��傪�V�����N�i1573�j�A���݂̓�����w�̒n�ɏx�͂̕x�m��ԎЂ������������ƂɎn�܂�B

���i�ܔN�i1628�j����O�c�Ƃ��㉮�~�����̒n�Ɏ���ɂ�����A��ԎЂ����ݒn�Ɉڂ����B�q�a�͕x�m�R�Ɍ����Ă��R

�i�O����~���j�̏�ɂ���A�]�ˊ��̕x�m�M�̋��_�̈�ƂȂ����B

�u��͈�x�m���O�֎q�v �ƁA�̂�ꂽ����̕x�m�́A���̕x�m�_�Ђ̂��Ƃł���B

�E�x�m�u�i�x�m�M�̍u�j

�@���`�̕x�m�u�́A�퍑���ォ��]�ˎ��㏉���ɕx�m�R�[�̐l���i�É����x�m�{�s�j�ŏC�s�����p�s�����Ƃ����s��

�ɂ���đn�����ꂽ�x�m�M�̈�h�ɗR������B

�@���ۊ��ȍ~�A���������H�s�g�\�ɂ���Ĕ��W�����B�Ő����ł͐������̍u�Ђ�����A�]�ˎ������ɂ́u�]�˔��S

���u�A�u�������l�v�ƌ�����قǂł������B

�x�m�_�Ђ���ɂ��āA�X�ɖ{���ʂ��쉺����B350m����A�����Ɂu�g�ˎ��v������B

�R��ɂ́u��h�сv�̊z���˂����Ă���B�R�������Ė{������280m���̒����Q���������Ă���B

|

|

| �g�ˎ��R�� | ���O�̐�ɖ{�������� |

�D�g�ˎ�

�@���c���]�ˏ�z��̍ہA��˂��@�����Ƃ���A�u�g�ˑ���v�̍��o�Ă������߁A���݂̘a�c�q��̂������

�u�g�ˈ��v�����Ă��̂��n�܂�Ƃ�����B����ƍN�̎���ɐ������ۂֈڂ������A����O�N(1657)����̑�ŏ�

�������ݒn�Ɉړ]�B

�@�R��ɂ́w�ђh��(������)�x�̊z���f�����Ă��܂��B�ђh�т́A���\���N(1592)�n���̑����@(�����Ƃ����イ)

�̊w�Z(�T�w�̒��S����)�ŁA���݂́u����w�v�̕�̂ł���B�����Ɂw���S�������x�̂����E�g�O�̔䗃��(�Ђ悭�Â�)

��A�]�ˎ���ł͓s���B��̌o���A�܂�䪉�ׂ�����܂��B

�@������s�́u�g�ˎ��v�͒n���ŁA�����������ł͂Ȃ��B����̑�ɂ���āA�������ۂɑ��݂����g�ˎ��̖�O��

���Ď������ہA���{�͓s�s�v��Ɋ�Â����n��喼���~�Ƃ��A�g�ˎ���O�̏Z�l���n�ߋ��Z�n�E�_�n��啝�Ɏ�����

�ҒB�ɑ��A���݂̕�����s�̓����Ɉړ]���������A�ړ]�����l�B����������Łu�g�ˎ��v�Ƃ����n���ɂ����B

�����̎Ж����̑O�ɁA�傫�Ȑ�h�i�Z���_���j�̖��A�����Ă��āA���i�c���̗l�Ȏ����R�t���Ă����B

��h�̖͎C����ƌ����Ă���B

�g�ˎ����o�āA�{���ʂ���X��200m���s������A�E���Ɂu��J���i�ڐԕs���j�v������B

|

|

| ��J���i���ʁj | �ڐԕs�����i�����̉E���j |

�E��J���i�Ȃ����j�i�ڐԕs�����j

�@�u��J���v�̋����Ɂu�ڐԕs�����v���J���Ă���B�ڂ��Ԃ��킯�ł͂Ȃ��B�ɐ����u�ԖڎR�v�Ŏ�����ꂽ�s�����Ȃ�

�Łu�Ԗڕs���v�ƌ����Ă������A�O�㏫�R�ƌ�����u�ڐԕs���v�ɂ���ƌ����ڐԂɂȂ����Ƃ��B

�@���Ȃ݂ɍ]�ˎ���ɂ́A�ڐԁi������j�A�ڔ��i�L����j�A�ڍ��i�ڍ���j�̂R�s�����m���Ă���B�㐢�ɂȂ��āA�ڐ�

�i���c�J��j�A�ډ��i�䓌��E�]�ː��j�̂Q�s�����lj�����A�ܕs�����u�ܐF�s���v�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����B

�ܐF�s���́A�܍s�v�z�̌ܐF�i���E���E�ԁE�E���j�̐F�ɂ܂�閼�̂�`�������s�������w���������̂ł���B

�u�ܐF�s���v������āA��J�����o��B���̐�u��{���w�Z�O�v�̌����_�ɏo��B�����_�ɉ˂���������̉E�e��

�u�V�h���v������A���̖�O�Ɂu��y���X�Ձv�̔肪�����Ă���B

�F��y���X�Ձi�V�h����O�j

�@�V�h���̖�O�Ɂu��y���X�Ք�v�Ɓu�ʎs��Ք�v�����Ă��Ă���B�ߗׂ̔_�Ƃ��y���i�l�Q�A����ȂǓy

�̕t������j��̔����A��Ɂu��������i�ʎs��j�v�ɔ��W�����ꏊ�B

�@��������́u�������v�́A����s��̊|�����Łu�������������v�ƕ������Ă���Ƃ��납��u��������v�ƌĂ�

���悤�ɂȂ����B��������̎n�܂�͐퍑���ォ����y���R����̍��Ƃ�����B

���̌����_���E�ɍׂ��H�n�ɓ���B�����ɁA���R�ʂ�i��17���j�́u���R��v�����_�ɏo��B

���R�ʂ����250m����A���f�����̐M���@�̂��钚���H���E�ɍ������B

��̓r���A�E���ɔ��S�������̕�̂���u���掛�v������B���ɁA�R��͂Ȃ��B

|

|

| ��y���X�Ղ̔� | ���掛���� |

�G���掛�i���S�������̕�j

�@�]�ˊω��\��ԎD���Ƃ��Ă��m����V��@�̚��掛�B�䌴���߂̖���u�D�F�ܐl���v�ȂǂŗL���Ȃ���(1668�`

1683)�̕悪����B�����̐��Ƃ͋�В��i��߂ɂ��Ɩ{���Ǖ��Ƃ��j�̗L���Ȕ��S���ł������B

�@�V�a��N(1682)�\�̓V�a�̑�ʼnƂ��Ă��A��̚��掛�i�g�ˎ����͌��j�ɔ������A���ɚ��掛

�̏����R�c�����q�Ɨ����ɂȂ����B�₪�ĉƂ͍Č�����߂����������q���������ɕt���������B���̑�߂ő�����

�ꂽ�����́A�V�a�O�N(1683)�O�����Ԃ�̌Y�ɂ��ꂽ�B

�@�����̕�͎O��邪�A�O��̕�̂��������͎��̏Z�E�����{�ׂ̈Ɍ��Ă����̂ł���B�E���̂͊����N��

(1789�`1801)��䔼�l�Y�������̉������u�]�������̂Ō����������̂ł���B�����̂͋ߏ��̗L�u�̐l�B���A270���

�̋��{�Ō����������̂ł���B

�Ăє��R�ʂ�ɖ߂�A���ɏ����߂�ƁA�E���Ɂu�嚢���v�̎����������Ă���B

�������E�ɓ���ƁA�˂����肪�u�嚢���v�̎R��ł���B�R���������˂�����Ɂu�ق��낭�n�����v������B

�n�����̂����̑O�ɂ́A��R�̑f�Ă��́u�ق��낭�v���d�˂��Ă����B

|

|

| ���S�������̕� | �ق��낭�n���� |

�H�ق��낭�n���i�嚢�������j

�@�u���S�������v�ɂ��Ȃޒn�����A�V�a��N(1682)�ɂ������V�a�̑�̌�A�����ɂȂ����������������ɕ��̑�߂�

�Ƃ��A���Ԃ�̌Y�����u�����v�����{���邽�߂Ɍ������ꂽ���n���l�ł���B

�@���̗R���ɂ��Ƃ����̍ߋƂ��~�����߂ɁA�M���������i�i�ق��낭�j�f�Ă��̂ӂ��̐y��j�ɂ��Ԃ�A����ŔM

�̋ꂵ�݂������n���l�Ƃ���Ă���B���ێl�N(1717)�ɂ������{�̂��߂ɓn糋㕺�q�Ƃ����l����i�����Ƃ�����B

���̌ケ�̂��n���l�́A���ɁE��a�E���E�@�̕a�Ȃǎ��̕a�C�������쌾���炽���Ȃ��n���l�Ƃ��ėL���ɂȂ����B�@

�嚢���̕��ɉ����čׂ��H�n�𓌂ɍs���ƁA�Ăсu�{���ʂ�v�ɏo��B�E�܂��A������̐M����n��H�n�𓌂ɒ��i����B

�H�n���˂����������Ƃ���̉E���Ɂu�C�����v������B

�C�����̎R��e�ɂ́A��قǖK�˂��x�m�_�ЂƊW�̂���u�g�\�s�ҁi�H�s�s�ҁj�v�̕悪����B

�܂��A�����ɂ͎O������p�����������k��s�X��ȂǂŖ����Ȃ����u�s�Ƃ��]�v�̕�Ɣ肪����B

|

|

| �C���� | �C�����@�s�Ƃ��]�� |

�I�C�����i�g�\�s�҂̕�E�s�Ƃ��]�̔�j

�@�����@�̎��B�V���N��(1532�|1554) �����@�őT�t���J�R�Ƃ��Č��݂̘a�c������ɑn�����ꂽ�B���̌㖾��N��

(1655�|1657)�Ɍ��ݒn�Ɉړ]���Ă����B

�@�����ȕ�蓙�́A�]�ˏ����ɕx�m�M���L�߂��x�m�s�ҁu�g�\�̕�v�A�]�ˌ���̎�w�җ��������v�w�̕悪����B

�E�g�\�s��

�@�g�\�s�ҁA�����\��N(1671)�`���ۏ\���N(1733)�́A�H�s�s�҂Ƃ������A�]�ˏ����𒆐S�ɉh�����x�m�M�̒���

�̑c�Ƃ��Ă���ꂽ�l�B

�@�����̋ꂵ�݂��~�����ƕx�m�����ق̉G�X�q��߂��̐Ύ��Œf�H����i�H��f���Ď��ʂ��Ɓj�����B�g�\�̋����͍L

�������̐M�����߂��B�g�\�s�҂̍��������������ꂽ�Ƃ������̕��́A�x�m�R�������ǂ����n��̎R���

��������B

�C�����̐����̕��ɉ����ĘH�n����H��A�Ėڟ������Ղɏo��B�����ŁA�������蓹���ԈႦ�Ėڟ������Ղ�ʂ�

�߂��Ă��܂����B�ȑO�ɎB���Ă������ʐ^���f�ڂ��܂��B���̏������L�̃u�����Y�����ʔ����B

|

|

| �u��y�͔L�ł���v�̔L�̃u�����Y�� | �Ėڟ������� |

�J�Ėڟ������Ձi�L�̉Ɓj

�@���̒n�ɁA�Ėڟ����A�C�M���X���w����A����̖����O�\�Z�N�O������O�\��N�\�܂ŁA���݂̐��Ј꒚��

�Ɉڂ�܂ł̂R�N�P�O�����Z�Ƃ��������B

�@�����A�������p���ȁA��ꍂ���w�Z�u�t�Ƃ��ċ��E�ɂ��������́A���̒n�ŏ��߂Ă̑n��̕M���Ƃ����B���̍�

�i�u��y�͔L�ł���v�̕���Ƃ��āu�L�̉Ɓv�ƌĂ�e���܂ꂽ�B

�@���̒n�ŁA�u�ϓ֓��i���ǂ�Ƃ��j�v�u�V�������v�u�����v�Ȃǂ̖�������X�Ɣ��\���A������d�ɖ�������킵���A����

���w���˂̒n�ł���B

���{���a�@�̘e��ʂ�A�u���{���O�v�̌����_�ō��܂��A��������Ă����ƁA�E���Ɂu���Ð_�Ёv�̒����������Ă���B

������������ƁA�����E���ɐԂ���������������ł���̂��ڂɓ���B�u������א_�Ёv�ł���B�����̃g���l������������

������א_�Ђ��Q�q���A���̐�ɑ��������̃g���l�����āA���Ð_�Ђ̓���O�ɂł�B

|

|

| ������א_�Ђ̒��� | ���Ð_�Ђ̓���i���d���j |

�K���Ð_��

�@���Ð_�Ђ́A���{������1900�N�߂��O�ɑn�J�����Ɠ`����ÎЂŁA�����\�Ђ̈�Ђɐ������Ă���B���̒n�́A��

�㏫�R�j�g�̌Z�ł���b�{���[���j�d�̉��~�ŁA�Z�㏫�R�j�L�i�Ɛ�j�����܂ꂽ�n�ł���B���̂��߁A���Ð_�Ђ�

���̎Y�y�_�ƂȂ����B

�@��i�O�N(1706)�j�g�͌��ݒn�ɎГa�c�����B��������̊����`�Ƃ��Č����Ȏp���c�����z�́A�{�a�E�q�a�E����

�E����E�����͍��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�@�����l�N(1714)�ɍs��ꂽ�u�V���Ձv�͋�O���̑s��ؗ킳�Ō�X�̌�肮���ɂȂ����B

���Ð_�Ђ̐��ʂ̑咹����������A�O�ɂł�B���̒n�ɂ́A��������o�^�L�`�������́u���Ë���v������B

|

|

| ���Ð_�Ђ̑咹�� | ���Ë��� |

�L������

�@���{����c�̋���ł���B1919�N�i�吳8�N�j�Ɂu�{����������v�Ƃ��Č������ꂽ�ؑ��������Đ؍ȑ��ŁA�O��

�͉�������Ƃ��A�؍Ȃ̍Ȗʂɑ����J�����듪�A�[�`�̃f�U�C���ł���B���֕��̃g���K���������ڂ����p�����n��

�̃����h�}�[�N�ƂȂ��Ă���B

�@2001�N�i����13�N�j�ɁA��y�ѕ��ƂƂ��ɍ��̓o�^�L�`�������ɓo�^���ꂽ���j�I�������ł���B

���̐�A�H�n���̓�������āu����ʂ�v�ɂł�B�E����т͓���_�w���ł���B

�ʂ�̌��������́A������L�����p�X�ŁA�H�w��������B

���L�����p�X�̐����p�Ɂu�퐶���y�픭�@�䂩��̒n��v������B���̃L�����p�X�̒��ɖ퐶���y�픭�@�ꏊ�Ƃ���

�L�͂ȏꏊ�̈�����邪�A����͎��Ԃ̓s���œ���Ȃ������B

|

|

| �퐶���y�픭�@�䂩��̒n�� | ���L�����p�X���̔��@�ꏊ |

�����ē���{���L�����o�X�̕������ɕ����āA����̐���ɏo��B

���悢�您�y���݂̓���̐H���ł̂����ł���B��������ƁA���̗��e�ɂ̓C�`���E���������Ă���B

���ʂɁA���c�u���������Ă���B���݈��c�u���́A��C��ƒ��ŁA�����قǂ��V�[�g�ɕ����Ă��đS�e�������Ȃ�

�̂��c�O�ł������B

�H���́A���c�u���O�̒n���ɂ���B�n���P�K�Ń��j���[�����āA�H�����w�����A�n���Q�K�ɂ���H���ɍ~���B

|

|

| ����̐��� | ����̐H���ɂ� |

�����͓��j���Ȃ̂ŁA�H���͌ߑO�P�P������ߌ�Q���܂łƂȂ��Ă����B�x���̂���������A�H���͂��Ȃ�Ă����B

�����ŐH�������邱�Ƃ́A�܂��������Ƃ��Ǝv���܂��B��X�ɂƂ��Ă͋M�d�ȑ̌��ł������B

|

|

| �s��̌�����Y���u�O�l�Y�r�v | ����Ԗ� |

�S�T�����̃����`�^�C�����y����ŁA�H�����o��B��R��E��W�㑍���߂��_���V�i�͂܂����炽�j�̓������Ȃ��߁A

�u�O�l�Y�r�v�Ɍ������B�����͂܂��ɓs��̃I�A�V�X�̗l�ȏ��ł���B�O�l�Y�r�́A�����ɂ́u�瓿���S���r�v�Ƃ����B

�M�O�l�Y�r�i�瓿���S���r�j

�@����ˎ�O�c�������݂̐Ԗ傩��r�ɂ����Ă̈�т����R�Ƃ��玒�����̂́A���̖��̌�̂��ƁB���r���z��

�����̂͊��i�\�ܔN(1638)�A�O�c����̂Ƃ��ł���B�ނ̎���A�j�I������ɕ�C���ē����]�ˏ���@�̒뉀������

�̂���ꂽ�B

�@�瓿���Ɩ�������A�����ɔ��i�A�����̏��������āA���̐E�z�R�E�������͐��������߂����̂��Ƃ����Ă���B

�r�̌`���u�S�v�Ƃ������������ǂ��Ă���A���̒r�̐������̂́u�瓿���S���r�v�Ȃ̂����A�Ėڟ��̏����u�O�l�Y�v��

�o�ꂵ�Ĉȗ��A�u�O�l�Y�r�v�̖��Őe���܂�Ă���B

�O�l�Y�r���U����A�Ԗ�Ɍ������B

����̍Z�ɂ̑����̓A�[���E�k�[���H�[���̃����K����ŁA��������������鑢��ł������B

�N�Ԗ�

�@����ˏ\�O��ˎ�O�c�đ�(�Ȃ�₷)�́A�����\�N(1827)�ɏ\��㏫�R�ƐĂ̑�Q�P���u�n�P�v�𐳎��Ɍ}�����B

�����̏K�킵�Ƃ��āA�O�ʈȏ�̑喼�����R�Ƃ���Ȃ��}����ۂɂ́A��h��̖�����Ă��B

�@�z�l���́A����Ő؍ȑ���ƂȂ��Ă���B���E�ɓ��j������̔ԏ���u���Ă���B���̏d�v�������ł���B

�Ԗ�́A�Ύ����ŏ������Ă��܂��Ă����đւ��邱�Ƃ͋�����Ȃ������̂ŁA��̑��������]�˂ł͗B��c���Ă���

��ł���B

�Ԗ���o��ƍĂсu�{���ʂ�v�ł���B���300m�������ƁA�E���ɉ����i�e��j������B�e����ӂ͖����吳���̕���

��|�p�Ƃ������Z��ł����n��ł���B���̍�̓����Ɂu�ʂ�̋��Ձv������B�ڍׂ͉��̈ē��̎ʐ^���N���b�N�B

|

|

| �u�ʂ�̋��Ձv�̈ē��i�N���b�N����Ɗg��j | �]�˂̊O��u���˂₷�v |

���̐�̐M�����u�t���ʂ�v�́u�{���O���ځv�����_�ł���B�����_�̉E���������p�ɁA�u�{�������˂₷�܂ł͍]�˂�

���v�Ɛ���ʼn̂�ꂽ�u���˂₷�v������B

�P���˂₷

�@�u�{�����@���˂₷�܂ł͍]�˂̓��v�Ə����ꂽ�p�l�����f�����Ă��邪�A����́A�u���̐�͓c�ɂ���v�ƎR�̎�

�����炩�����]�˂��q�̐���ł���B���݂͗m�i�X�����A���Ƃ��Ƃ͋��۔N�ԂɌ��N�S�x�Ȃ�l�����u���������v��

�肾�����V�܂̓X�ł���B�Ėڟ��̎O�l�Y�ɂ��o�Ă���X�ł���B

�{���O���ڌ����_�����ɋȂ���A���ɕ����B400m����A�����Ɂu�t���ǂ̕�v������u�؏��@�v������B

|

|

| �؏��@�R�� | �t���ǂ̕�i�ђʂ�����������j |

�Q�؏��@�i�t���ǂ̕�j

�@�؏��@�͓���O�㏫�R�ƌ��̓���t���ǂ̕�Ƃ��Ēm���Ă���B���i���N(1624)�t���ǂ̊肢�ɂ���đn���B

�ǂ͂����ŗ]���𑗂�A���̖v�㋫���ɕ�n������ꂽ�B��́A���D���i���܂��^�̓��j�ŁA���̏㕔�͎l���Ɍ����ђ�

���Ă��āA����������𐳂��Ƃ����Ă���B

�@�����͂����̎��͂ɃJ���^�`�̐����_���߂��点�Ă����̂Łu���炽�����v�Ɛe�����Ă�Ă��������ł��B�Ėڟ���

�����u�O�l�Y�v�ɂ��u���炽�����v�̖����o�Ă���B

�@������\�N�i1887�j�ɂ͈��~�����A���̎��̋����̈����ē��m��w�̑O�g�ł���u�N�w�فv��n�������B����

���߁u���m��w���˔V�n�v�ł�����A������Ă��Ă���B

�؏��@���łāA�������Ɓu�����V�_�����v�̌����_�ɏo��B�M���̉E���Ɂu�V���{�v�̑傫�Ȓ����������Ă���B

������������ƁA���̐捶���ɓ����V���{�̓���������B

|

|

| �����V���{�̓��� | �����ł͌��������s���Ă��� |

�������A�w�Ƃ̐_�l���������āA���̂������ʂ̊G�n���������Ă����B�����́A����g���ł���̂ŁA�_�Ђł͌�����

���s�������B

����ƁA�{���̒T�K�͏I���ł���B�ꑧ���ꂽ���ƁA�{���̃S�[���u�n���S���c�������w�v�Ɍ������B

�ߌ�R���A�����Ɂu�n���S���c�������w�v�ɓ����B���̂��ƁA�����闢�w�ɏo�āA�R����Œr�܂Ɍ������B

�r�܉w�ʼn��Ԃ��đS���ł������ĉ��U�ƂȂ����B�����A�����l�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���e�S���@���@�P��

�X���Q�U���@�j�ՒT�K��R��ځ@����_�ЁE���V�@�E�В��c�t�߂�K�˂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�В��c�̔ފ݉�

�����F�Q�O�P�S�N�X���Q�U���i���j�@����

�Q���Ґ��F�P�R��

����̃R�[�X�́A

�����w�i�X�^�[�g�j�|����_�Ё|����ƏZ��|���V�@�|�В��c�|�͌��Œ��H�|���틽�Ö��Ɓi�S�[���j

�R�[�X�n�}�́@�R�`���@���Q�Ɖ������B

�i�q��z�������w�ɏW������ƁA�����ɂ͉�X�Ɠ�����̓����X�^�C���̃O���[�v�����Ă����B�����̑�������

�O���[�v�A�吺�œ_�Ă����O���[�v�@���ꂼ��ɖ��邢�����ƌ��C��t�̗l�ł���B

�{�����V�C���N�@��D�̒T�K���a�Ɍb�܂ꂽ�B �n���炿�̂i�x��A���r���̐擱�ō���_�Ђ����č��炩�ɏo��

�����B�����͂P�O���ł���B

|

| ����_�Ђ̒����O�ɂ� |

���̃O���[�v���w�O�̑�ʂ��i�ޒ��A�䂪�O���[�v��

�ߓ��Ǝv���閯�Ƃ�c�t���e�ɕ���i�߂��B

���̌��𗁂тĊF�ӋC���V�̑����ł���B�������P�O��

�Q�O���ƌX�̋����o��₪�������ɂ͕����͎���ɗ���

�āA���ꂷ��o����l������ق�B

�����ɂ�����u�o�����v��n��ƁA���艜�Ɂu����_�Ёv

������������B

�_�Ђ̒����O�őS���W���@�L�O�B�e �h�n�C�@�`�[�Y�I�h��

�ɂ�����o�����ɕςɌł܂�͎̂��������낤���B

�@ ����_��

�����Q�W�N�́A�������ɍ���S���u�����1300�N�Ƃ̎��B���̍���S�́A�����Ē��N�����k������ђ������k����

�x�z���������̐l�X���n�������̒n�ɏZ�܂��A����l�i���܂ЂƁj�ƌĂꂽ�̂��n�܂�ƌ����Ă��܂��B

�U���I�̏��ߒ��N�����́A�����E�V���E�S�ς̎O�����������Ă��܂������A�V���I�ɓ���Ƃ��̎O���͌����������R��

����ւƓ˓����܂��B���̍R���̒��ō����͐V���E���A���R�ɂ����668�N�ɖłڂ���܂��B

�ŖS�Q�N�O�ɍ����̎g�҂Ƃ��ēV�q�V�c�����K�˂��̂�����퉤����ł��B���̎���͍��̖ŖS��������{�ɗ�

�܂�A�]�܈ʉ��̊��ʂ��������Ă��܂��B

���ߐ��x�̐����̒�716�N�ɕ������̒��ɍ���S���u����ߗ���7�����̍���l���W�߂��܂����B���̎������

���̒n�����߂�ׂ�����ė����ƍl�����Ă��܂��B

|

|

| ����_���� | ����_�� |

����v��A�n�c�g���햾�_�h�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�̂��n�܂�ŁA��_���햾�_�����݂́g����_�Ёh�ł��B����_�Ђ͍���

������̓����ÂсA���̗���J���Č��Ă�ꂽ���̂ŁA�o���J�^�̐_�Ƃ��ĐM���W�߂Ă��܂��B

���̂����v��O���i���X�����H�j�ΑK���X�@��K�B

�]�ˎ��㖖�����疾�����N�Ɍ��Ă�ꂽ�ꉮ�E�q�a�E�[���y���̂Q�P����Ί_�����͂ޓ��X���_�X�����i�ς͑f��

�炵�����̂ł��B

�A ����ƏZ��

�u����ƏZ��v�͑�X�̐_��i����Ƃ̎q���j�̏Z���ł��邪�A���Ɏ��f�ł��菭�N����ɂ������Ă�����������̉�

�Ƃ悭���Ă���A���D����������̂������B

����Ƃ͍���_�Ђ̐_�E���X���߂Ă������ƂŁA�Z��͋����̗אڒn�ɂ���܂��B

���z�N��́A�c���N��(1596�`1615)�Ɠ`�����Ă��܂��B�����͊������̓��ꉮ����̕�����ł��B�����{�̖��Ƃ̒�

�ł͌Â��`���₵�Ă���ɂ߂ďd�v�ȗ�Ƃ���A���a�S�U�N(1971)�U���ɍ��w��d�v�������Ɏw�肳��܂����B

|

|

| ����ƏZ��̖�\�� | ����ƏZ�� |

���Ɍ������̂͐��V�@�ł���B���V�@�͍���_�Ђ̐���400m���ɂ���A�u�̒����Ɍ��Ă��Ă��āA���H����ǂ���

����B

�B ���V�@�i���傤�ł�j�@����R���V�@���y��

���펁�n�}�ɋL����Ă���m�E���y�� 751�N�ɖS���Ȃ肻�̕�Ƃ��Đ��_�i����̎q�j�ƍ��펁�R��ڍO�m��������

�������p�������݂̐��V�@�Ɍq������̂ƌ����Ă��܂��B

|

|

| �Q�����猩�����V�@ | ���h�Ȑ��V�@�R�� |

����R���V�@���y���ƍ�������S�̎n�c�ł������̕�����荂�퉤����Ƃ��̈ꑰ�Ƃ̐[���ւ�肪�M���܂��B

�ނ������V�@�̗̈e�͌���҂ɈЈ��������^������ɓ��X������̂ł��B�R����i�L���ł��藿�����ł�����j����

������ƐΊ_���ނ���ʘH������₪�ċ}�X�̐Βi���҂���B

|

|

| ���퉤����̕� | ���V�@�O�ɂ� |

����炵�Ė{���ɂ��ǂ蒅���Ƃ����ɍL����i�ς͒����̎R���݂͂��ߕ����약�����]������p�m���}���L��

��܂��B���V�@�ł��W���L�O�ʐ^���p�`���B�������l�������Ȃ��悤�����H

���Ď��́A���悢�您�y���݂̒��H���҂����u�В��c�v��ڎw���Ĉړ��J�n���B

����i�߂邱�ƂS�O���A�В��c�̙֎썹�������Ă����B���ꌔ�͓����s�ݏZ�̂i�j����̊ł��葍���P�R������

�叕����@���Ӂ@�ӎӁB

���ꂷ���ۂ⒋�H�̏�����낵���u�����v��T�����߂�

���ꂷ���ۂ⒋�H�̏�����낵���u�����v��T�����߂�

�l�g�����������E�������������������炸�B

�p���t���b�g�̈ē��ɂ̂����傢�Ɋ��҂��Ă����A���ɂ�

��ƍ����̖��͊���Ȃ������B

�������@���ꂾ�����͌��ɍ������낵�R���r�j�ŋ��߂�����

����ƃE�[�������͂������������ɂ͏\�������B

�X�Ȃ�K���͂i�x�삨�萻�̒Е��̐��X�B���イ��@���ԁ@�S

�[���̒Е��̔��������ƁA���ɂ���Ƃ̑��������̏�Ȃ��ߔN

����Ȃɂ��y�����Ĕ��������H�������������낤���Ǝv��ꂽ�B

���̒Е��̂ӂ�܂��ŊF�������̒��H�ɑ������A�����̓����L�����̉Q�ƂȂ����B�����ĐH��̃f�U�[�g�ɑ傫��

䥌I���z����Ɏ����Ắ@�����@���܂�Ȃ�(^^��@

�B �В��c�i���Ⴍ���j�@�В��c�֎썹�،���

���a�S�O�N��㔼�ɋВ��c�̗p�n������s���擾���A�M��|�сA�����ɕ���ꂽ���n�n�����Ƃ���A�X������Ă�

�֎썹���炫���������̐l�̊S���Ăт܂����B�H�̔ފ݂ɂ͂T�O�O���{�̙֎썹���Ԃ��O�~��~���l�߂��悤��

�炫�n��܂��B

��������삪�֍s�����`���В��Ɏ��Ă��邱�Ƃ���В��c�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�t�ɂ́g�̉ԁh�H�ɂ́g�R�X���X�g

�̌Q�����y���߂܂��B�i�����s�@�В��c�K�C�h�u�b�N�j

|

|

| �В��c�̙֎썹�i�ފ݉ԁj | �В��c�̙֎썹�i�ފ݉ԁj |

�������ę֎썹�i������������ɂ��A����15���i��z�������j�ɂł�B�V�_���Ǝ��䋴�̊Ԃɂ���ŏI�K����

�u���틽�Ö��Ɓv��K�˂��B

�C ���틽�Ö��Ɓ@�i���V��ƏZ��j

�~�n���ɂ́A�]�ˎ��㖖���疾������O���Ɍ��Ă�ꂽ�ꉮ�Ƌq�a�𒆐S�ɔ[���ƂQ���̓y��������@�ʂ�ɖʂ���

�ӏ��ɂ͐l�ڂ������Ί_�┒�ǂ��z����A���틽�̔������i�ς�n��o���Ă��܂��B

|

|

| ���틽�Ö��Ƃ̐Ί_�Ɣ��� | ���틽�Ö��� |

�~�n���Ɂu�V���J�V�v�i���~�j�ƌĂ��Ö����艝�����Â��܂��B�ߕr��ˁA�[���A�}�Ɠy�ԂȂǎ���������邸

������Əd�ʊ��̂���Ö��Ƃł��B

�����͂P�T���R�O���B�����̊y�����T���K��̗��͏I���܂����B���Ɂ�n�����疢���ց�̍���̗��ƏH�̗d�ԁ@

�֎썹�̉��i��������ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@�@�O�c�@�Òj

�X���P�U���@�j�ՒT�K��Q��ځ@�g�����̎j�Ղ�K�˂�

�����F�Q�O�P�S�N�X���P�U���i�j�@����

�Q���Ґ��F�P�P��

����̃R�[�X�́A

�g���S���i�X�^�[�g�j�|�⎺�ω��|���R�隬�|����|�V�_���|����@�|�����_�Ё|�t�����h�V�b�v�E�n�C�c�悵�݁i���H�j

�|�����|���≡���Q�|�g���ω��i���y���j�|�k�����n���|�g���S���i�S�[���j�@�̎���R�[�X�ł���B

�R�[�X�n�}�́@�R�`���@���Q�Ɖ������B

�W�����{�\��ł�������Q��ڒT�K����������{���ƂȂ����B�����͐�D�T�K���a�ɂȂ����B

�����Ɍb�܂ꃏ�N���N�h�L�h�L�̃X�^�[�g�ƂȂ�B

�g���S���E���������Z���^�[�O����̃X�^�[�g�ł��邪�A�Q���ґS�������w�o���L��Ƃ̂��ƂŁA�S���E���������Z��

�^�[�̌��w�̓J�b�g�i���ٗ��ߖ�H�j�ƂȂ����B�X���R�O���X�^�[�g����B

�@ �g���S��

�Õ��������i�U�`�V���I���j�̉�����B�u�˂̑�n�Ζʂ��@�킵����Q�B

���݊m�F����鉡���̐��͂Q�P�X��Ƃ�����B

|

|

| �g���S�������ɂ� | �g���S�� |

�g���S������ɂ₩�ȓo��𐔕S���[�g����ɂ���⎺�ω��Ɍ������B

���̘Ȃ܂��͎��������������ɏ\���Ȏ�s�Ƃ������̂ł���B

�A �⎺�ω�

�O�@��t���ω����������̊⎺�ɔ[�߂��Ɠ`������B

�����ɂ���Ε��Q�͎l�����\���ӎ���͂������̂ŁA�����ɂ��Q�肷��Ύl�����\���ӎ��w�łƓ��������������

����Ă���i�i�J�i�J�ȕցj�B

|

|

| �⎺�ω��� | �ω����̂Q�K�q�a |

�⎺�Ɠ����u�˂Ɏc�鏼�R��Ղɕ���i�߂�B����i�߂�ƌ����Ă����̏�Ղւ̓o�艺��͓�G�ł���B

�F�l�����ɂ͂Ƃ��Ƃ����ӂ���B

�B ���R���

���u�˂̐�[�ɒz���ꂽ�k�����n�����w�̕��R��B�G�ؗтɂ�����ꂽ��Ղ͖{�ہE�����E���̕�����x��

����ԗǍD�ɕۑ�����Ă��܂��B�����Q�O�N(2008)�u����ِՌQ�v�̈�Ƃ��č��w��j�ՂƂȂ�B

|

|

| ���R�隬�{�ې� | ���R�隬�̔� |

���R��Ղ���ɂ��āA�������ӂ̉����ɕ���i�߂邱�ƂP�O���B���R�ȏ����ɏo�đ���i�S���j�A�V�_����

�Ȃ���_�݂��閯�Ƃ̍ד���D���Ȃ���R���Õ��E�v�ēc�_�Ђ̐X��F�Ƃ��đ���@�ցB

|

|

| ��� | �V�_�� |

�C ����@�i�`�͗��ِՁ@�ł�̂���₩�����Ɓj

����@��т����͗��̋��ِՂƓ`�����Ă���B�͗��͌������̒�ŕ����̗���A��a�R�i��a�ω��j�ɓ�������

���������B�����������q�Ő��͂Ĉȍ~�A���̒n���т��䏊�ƌĂыg�����Ə̂��͗�����T��̊Ԃ��̒n�ɏZ

�܂������Ɠ`�����Ă���B�@�@���w�苌��

|

|

| ����@ | ����@�O�̋�x�� |

�������Â��鑧��@����ɁA�����_�Ђ��o�ĖL���Ɏ���c�����i�A�ڂ��グ��Ηy���ɒ����A�R��]�݂Ȃ���

�@�@�ق��Ƃ���@�@�H�������ā@�@�䂪����

�@�@�y���@�@�@�@�@�����Ηs���@�@��䓹

�@�@�F�ƍs���@�@�@��芪���l���Ɂ@�@�P���g

����@����500m���k�ɕ����ƁA�E��ɂ������Ƃ�������̐X�������Ă���B�����ɉ����_�Ђ�����B

�D �����_��

�����_�Ђ͘a���N��(708-715)�̑n���ƌ����Ă��邪�m�͂Ȃ��悤�ł���B���̐_�Ђ͋g�����̒����̃��[�c

�Ƃ�����_�Ђł���B���̒n�́A�������ォ�疾����\��N�܂ł́u�����S�v�ɑ����Ă������A�ȍ~���S�g������

�Ȃ�B�����ł́u�����v�̖����c���Ă���̂͂��̐_�Ђ����ł���B

�����āA�u�����v���u�g���v�Ə����āu�悱�݁v�Ɠǂ܂��Ă����������������悤�ł��邪�A�����N���̊ԂɁu�悱�݁v��

�u�悵�݁v�ƌĂ��悤�ɂȂ����悤�ł���B

|

|

| �����_�В��� | �����_�Ёi�Õ��̏�ɂ���j |

���x�P�Q���ɁA�{���̒��H��\�Ă������u�t�����h�V�b�v�@�n�C�c�悵�݁v���X�g�����ɓ����B

�F���e�[�u���Ɍ������@����������ҁ@�ٓ���z��l�@���ꂼ�ꂪ������ƂɊ|�������@���ɂ��̎��A�˔@�Ƃ���

�匃�k�u�k�x�T�I�v�̑�n�k�Ɍ�����ꂽ�̂ł��B

���q��Ў�ɔz�V���̎҂͂��߂��A�֎q�ɂ����Ă�l���G��k�킹��呛���̂Ƃꖋ�B����ł��F�A�n�k�����

�y�����H�������͍̂K���ł����B

|

|

| �t�����h�V�b�v�E�n�C�c�悵�� | �H���O�̗l�q�@���̌�n�k�I |

�ߌ�̃X�^�[�g�͔����Ώ���̐l�A���X�g�������ӎU��̐l�ɕ�����Ďn�܂�܂����B

�E ������

�Ύ���Q�L���B�悭��������Ă���E�H�[�L���O��W���M���O�R�[�X���ݒ肳��Ă���B�����g�Ǝ���̖X�͗ΖL����

�����ł���B�t�͍��A�H�ɂ͍g�t���y���߂�B�������̂͌l���Y�Ƃ̗R�B

�@�@�����@�@���鑫���@�@�H�̏��g

���O�g�C���̂���ꏊ���班���A�R���ɓo�������Ɂu���≡���Q�v������B

|

|

| ���������� | �����́u���≡���Q�v |

�F ���≡����Q

�Õ��������`�I�����i�V�`�W���I���߁j�ɑ���ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B

���݂͂R�O����̉������m�F�����݂̂ł����A��т̎Ζʂɂ́A�g���S������T�O�O��ȏオ�������Ă����

��������Ă���悤�ł��B

�ē���������ߏ��̗��R�̂悤�Ɍ��������≡���Q����ɋg���ω���

�G �g���ω��i���y���j

��a�R���y���͍Ⓦ�P�P�Ԃ̎D���ŌÂ�����g���ω��̖��Őe���܂�Ă����B�P�Q�O�O�N���O�ɍs���F���ω�����

���u�����̂��n�܂�Ƃ��Ă���B

��̑���@�ł��G�ꂽ���͗����c�����ɐg���B�������Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B���݂̖{���͖�R�Q�O�N�O�̊�����

�N�ɍČ����ꂽ���̂ł��B���̗l���͑T�@�l���Ƙa�l�����������܊ԓ��̕��ʂ��������{���ŁA�����̐F�ʕ��l

�Ƌ��ɍ]�ˎ���O���̗l����ێ����Ă���B

�܂��O�d���͖�R�T�O�N�O�̊��i�N�Ԃɒz������{�����l�]�ˑO���̗l����ێ������X����Ȃ܂��ł���B

|

|

| �g���ω� | �g���ω��̎O�d�� |

�g���ω��Ŗ��a���ЂȂǂ��ꂼ�ꂪ���肢���Ƃ��F�肵����I�_�Ɍ�������R�L���̃E�I�[�L���O���J�n�B

�r���@����_�ЁE�k���n���E�����@�Ȃǂ̎j�Ղ�`���Ȃ���̎U��ɂȂ����B

|

|

| ����_�� | �k�����n�� |

����̈�c�͊�����ꂪ�I�����犱�����ς܂������̂�A������O�œ|�ꂩ���������̂�����B

��������H�̓������𗁂тĐ��X�����B

��₨���C���̎҂����邪�����Č��C�B���悢��X�^�[�g�n�_�i�T���̗��̏I�_�j�ցB

�P�S���P�T���@�����X�^�[�g�n�_�̋g���S���E���������Z���^�[�O�ɓ�������B

�T���̏����s�͏I��������A�g���S���߂��̃}�N�h�i���h�X�ֈړ����{���̂��ꂱ�����₩�Ɂ@���C�����J��L��

�ĎU��B�����҂����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���e�S���@�@�O�c�@�Òj

�U���Q�V���@�j�ՒT�K��P��ځ@�����a�ω��Ǝ��ӂ̎j�Ղ�K�˂�

�U���Q�V���i���j�@�u�Ă��Ă��j�ՃN���u�v��P��ڒT�K��s���܂����B

�����F����̗v�]�ŁA�܂��͓����R�s���ӂ̎j�Ղ�K�˂悤�ƌ������ɂȂ�A���̑��e�Ƃ��āu����n��̎j�ՒT�K�v

���s�����ƂɂȂ�܂����B

����̃R�[�X�́A�����̑��Ō��ĉ��Ƃ����|���V�[�ɏ]���āA�R�[�X�n�}�Ɏ����悤�ɁA�P�O�������̃R�[�X��ݒ肵��

�����B����w����o�X�ɏ��A�u�哌������w�O�v�ʼn��ԁB��������k���ŒT�����X�^�[�g���܂����B

�R�[�X�̒T�K��͈ȉ��̒ʂ�ł��B �킸���P�O�������ŁA���ꂾ���̎j�Ղ〈��������܂����B

�u�哌������w�O�v�|��ʕ��a�����ف|�Z�ʛ�|��a�ω����|���O�|�S�ω��|�m����|��a�ω��Q���|����ɓ�

�̔Γ��k�|�ٓV�r�i�����̒r�j�|������ِՁ|�ĎR��t���|����ܓ��|�����̓��|����w�|�i���H�j�|����

�@�|�����@���̐�|���ώ����̐�|���ώ��|���Ɛ����{���|�����q���̓��W�|�u����w�i�S�[���j�v �@�@

|

|

| �R�[�X�n�}�i�n�}���N���b�N�Ŋg��j | ��ʕ��a������ |

���a�����قŁA�풆���̗��j���w�сA�����ى��ɂ��т���W�]��ɓo��ƁA���̎����ɂ��Ă͒���������Łu�����X

�J�C�c���[�v���J�Q���E�̂悤�Ɍ����Ă��܂����B

�����R�������U�Ȃ���A��a�ω��̓����ɏo��B��a�ω��ɍs���O�ɁA���j�Ղ́u�Z�ʛ�*1�v�Ɋ�邱�Ƃɂ���B

�@*1�F�u�Z�ʛ�v�̛�(�ǂ�)�̌��`�͕����𑑌�����u�͂��v�̈��ŁA���`�܂��͑��p�`�i�Z�p�A���p�Ȃǁj�̊}

�@�@�@�@�̊e�ӂ���z�𐂂炵�����̂ł���B���̌`��͂��Đő����������̂�Λ�Ƃ����B�i�E�B�L�y�f�B�A���j

�哌������w�̖k���ӂ肩�炻����������ƁA�H�蒅�����͂��ȕ��n�ɂЂ�����ƘZ�ʛ�����Ă��܂��B

�����R�ɂ��铴�A�́A���\���̍Ȃ��B�ꂽ�Ƃ��������`�����L��܂��B

|

|

| ���j�Ձu�Z�ʛ�p | ��a�ω��� |

��������߂�A��a�ω��ɍs���܂��B��C�`���E�̍������̐����ɋ����Ȃ���A��a�ω����Q�q���܂����B���N�͉N�N

�ŁA�ω����܂͑��J���̔N�ɂ�����܂��B��a�ω��̖{���u���ω��v���J������Ă��܂����B

�����ɂ́A�G�n���A�l�����\���ӏ��̐Ε����\���̂Ȃǂ��L��܂��B�������[�Ɍ��w��L�`�������̞����ƁA�s�w

��L�`�������̏��O������܂��B

|

|

| ���O�ƞ��� | �Q�̑g�ŕ��ԕS�ω� |

���O�̗�����A�����̍���ɓo��܂��B�����ɂ́A�����R�R�ω��A�Ⓦ�R�R�ω��A�����R�S�ω����킹�ĕS�ω��̐Ε�

�S�̂�����܂��B�Ζʂɐ��i�ɕ����ĂQ�̑g�ŕ���ł��܂��B

���̍���̒���ɂ͂��n�����Q�̂���A���̑O�ɒu���ꂽ�ɒ��a�P�T�������x�̌����Ă܂��B�����`����

���ƁA���̌�����n������̐����������邻���ł��B

�����A�l�����Ɏ��Ƌ߂Â��܂����B�h�l�������܂������H�h�A�h�܂��A���}���ɂ͑����I�ƌ����Ă܂����B�h�i��

|

|

|

| ���n������ƒn���ւ̌� | �m���� | ���@�� |

�Q���K�i�̓r���ɐm����Ɖ^�c��ƌ�����m����������܂��B�m�������y���@���Ă݂�ƃv���X�`�b�N�����ȁH

�Ƃ����������܂����B����A�{�����ȁE�E�E�E�H�B

��̖k���ɐ��@���i���傤�ڂ����j������܂��B�R���͊ޓa�R�B�Ⓦ�O�\�O�D���̏\�ԎD���ł���B

��a�ω��́A���@���̊ω����Ȃ̂ł��B

�ŋ߁A�������������Ƃ��������Q����H��܂��B���a�̏����܂ł͂��Ȃ�̓��킢�ł������ƌ����Ă��܂����A

���݂́A�h�������X�������Ȃ��Ă��܂��B�����P���A�u�v���������݂�������Ă���悤�ł��B

|

|

| ����ɓ��̔Γ��k | �ٓV�r�i�����̒r�j |

��\���ɂ�����u�y�勴�v��n��ƎQ���̊O�ł��B���̐�A�����Ζʂ̕�n�̒��ɁA�s���œ�Ԗڂɍ����Ƃ���

�u����ɓ��̔Γ��k�v������܂��B

���̌��������̒r�́A���c�����C�̈����ގ��̓`��������u�ٓV�r�v�ŁA�ʖ� �u�����̒r�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�{���ɃJ�G���̐��͂��Ȃ����ȁ`�ƁA�F�������܂��Ă��܂����B

�r�̒��ɂ���ٓV���ٓ̕V�l�́A�g�������Ă�����炵���ٓV�l�ł��B���̂��A�J�G���̒u������R����܂����B

�����Ɂu����J���g���[�N���u�v�̋u�˂����Ȃ��瓌�ɍs���ƁA�����ΖʂɁu������ِՁv������܂��B

�����̒[�ɂ͋�x�Ɠy�ۂ��A�����ɂ͋�x�Ղ��c�����Ă��܂��B���������́A�W���ƈē��ł����邾���ł��B

���̍��ɂȂ�ƁA�������������Ȃ���A��I��ŕ����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�F����̑����d���Ȃ��Ă����悤�ŁA�O�ƌ�

�̊Ԃ��J���悤�ɂȂ��Ă����B

|

|

| ������ِ� | �ĎR��t�� |

�։z�����ɂ���u�ĎR��t���v�ł́A�̂̈����Ƃ��낪�ǂ��Ȃ�܂��悤�ɂƁA�F�ł��Q������܂����B

���̐�A����w�܂ł͍���̒����ʂ�ƂȂ��Ă��āA���c�������̒������R�Q�_����ł��܂��B

����w�ɂ́A�P�Q����������������Ԃɓ����B�����A�{���\�肵�Ă����������u�������v�ɓ���B

������͂ݏo�����傫�ȓ���G�r���Q�C����Ă���V���𒍕�����B����́A���E�߂ł���I

�P���Ԃقǂ�����肵�Ă���A�d�������グ�Čߌ�̒T�K�ɂ͂���B

�܂��́A�����n�̓��[�ɏo�āA���R�R�ω��̂P�W�ԎD���ɂȂ��Ă���u�����@�v�ɍs���B

�Â��āA�����@���̊R���ɂ��� �u�����@���̐�v�Ɋ��B���̐�͌��݂ł����Ȃ�̐��ʂŗN���Ă��邪�A��ɂ�

������Ă���̂ŁA�������Ɉ��ދC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�R���ɉ����Ėk�ɍs���Ɓu���ώ����̐�v�ɏo��B���̐�͈ꎞ���ߗ��Ă�ꂻ���ɂȂ������A���Ƃ��c���ꂽ���̂�

����B�����@���̐�A���ώ����̐�́A�u���⎵�����v�ƌĂ�Ă����Q�̓��̂Q�ł���B

|

|

| �����@���̐� | ���ώ����̐� |

���ώ��i����ِՁj�Ɋ��B�����́A�{���̖ڋʂ̈�ŁA�����č]�ˎ��̗�������ލ���Y���̊ق��������Ɠ`����

���ꏊ�ł���B���̌�A�����J�㐙�ꑰ�̏o�Ƃ����������̊قƂȂ����B

���݂��A�ق̖ʉe���c����Ă��āA���ώ��̐����ɂ͍����y�ۂ��c��A�y�ۂ̊O���ɂ͂��Ȃ�̋K�͂̋�x���c����

����B�y�ۂ̖k�Ɠ�̒[�͌Õ��𗘗p�����E�䂾�����悤�����A���ł́A�k�̘E��Ղɂ́u������ݑ�̕�v�A���

�E��Ղɂ́u��R��ׂ��K�v�����Ă��Ă���B

���̗l�ȁA���h�ȓy�ۂ��x�Ȃǂ�����ƁA�����̌��͎҂̗͂��f����悤�ł���B

|

|

| ���ώ��k�̘E��i������ݑ�̕�j | �� |

�����č��ώ��k���̊R�����ɂł�B�����ɂ́A�u���v�Ɓu�����{���v������B

���̐��́u�����q�E�������v�����R���ʂɔ�����u����̓n����v�̎�O�̐��H�ɉ����̎p�̂܂c����Ă������

�ł��B�ގ��͔Γ��k�Ɠ����ΓD�Њ�ŁA�����͖�370cm�A����150cm�̈ꖇ�ŁA�����ɂ͐��b�l�P�Q�l�̎�����

���܂�Ă���B

�܂��A�����{���͋��̐V�݂�˂��ւ��ɍۂ��A���������g����悤�ɁA�ʍs�l�̈��S���F���đ���ꂽ���̂ł���B

�₽�����������o���Ă��ċ�͗l�����������Ȃ��Ă����B

���̐��ɑ��������A�����Ắu�����q�E�����X���v�ł���B���̓��͔����q���S�����œ����̌x���ɒ������߂ɕ�

�������ł��B

����̉w�̕��ɓ������ǂ�Ƃs���H�ɓ˂�������B���̉E���Ɂu�˓c���v������A�˓c���̓쑤���ǂɗ��h�ȁu�����q��

�̓��W�v������B���Α��ɂ͔q�狟�{��������B

�����ŁA�J���p���c�L�n�߂��B�ꉞ�A�{���̒T���͑S�ďI������̂ŁA�F�}���ō���w�܂Ŗ߂�B

�R���O�ɁA�S�����̂��Ȃ��A��P��ڂ̒T�K�͖����I�������B�����l�ł����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�������@���@�P��

�V���P�X���@��ȂU���u�Ă��Ă��j�ՃN���u�v�̏Љ�

�j�Ղ�K�ˁA���j���w�ڂ��Ƃ������D�̎��A�P�T�����W�܂��āu�Ă��Ă��j�ՃN���u�v�������������܂����B

�����̑��ŕ����āA�j�Ղ�_�ЁE���t��K�˂悤�Ƃ����̂��A�N���u���̗R���ł��B

�������ƂŁA�H�T�̐Δ�E�Ε��Əo��A��(���ɂ���)�̐l�X�̕�������Ɏv���������܂��B

�܂��A��������̕��i�́A�S������Ă����ꕞ�̐����܂ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B

���ꂩ��A�݂�Ȃŗ��j�T���̗����n�߂����Ǝv���܂��B

���������j

�@�E�N���u�����R�ǂɕ����A���ԂɎj�Տ���̊������s���B

�@�E�o�Z���̃N���u�����́A�T�K��̒�Ăƍi�荞�݁A�܂��A�T�K��Ɋւ���̍��w����������Ȃ��B

�@�E�j�Տ���́A�������Ƃ̂Ȃ��T�̋��j���Ƃ���B�A���A�K�v�ɉ����ċ��j���ȊO�ɂ����{����B

�@�E���N���u�́A�����̒T�K����ړI�Ƃ��邪�A�v�]������Ό��O�ɂ��L����B

�@�E�T�K��̖�������������H�ו����y���ށB

���B�́A�u�y���������A�y�����w�сA�����������̂��y�������v�����b�g�[�Ɋ����v���܂��B

|

|

| �j�ՃN���u�̊F����i���a�����ّO�ɂāj |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă��Ă��j�ՃN���u�����@�ؑ�

Copyright©2014 higashimatuyama Senka6ki all rights reserved