しかし、それは苦労の始まりでもあった |

結果は第一旋回直後落としました |

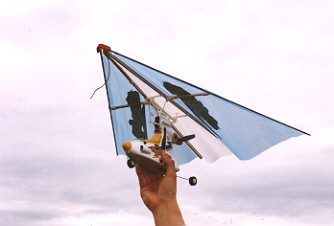

調整の末 四回目になんとか飛ぶようになる |

四回目飛行時の着陸 |

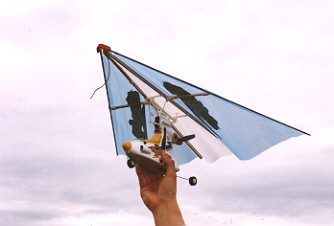

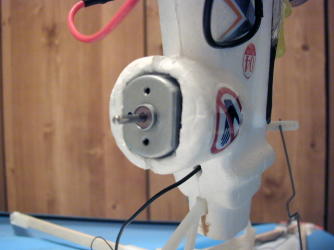

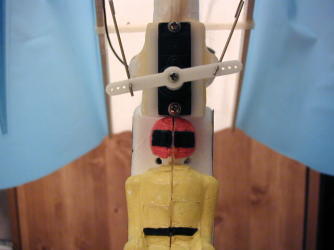

カイトのリンケージ構造 針金中央部の開き具合で方向舵の微調整を行う |

欠点も多いが飛行性能はとても良い |

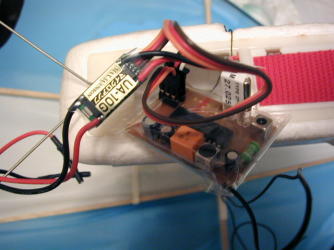

簡易型プロポ 左スティックは無くON/OFFスイッチ バンドリボンが復活したので非常に助かる |

カイトはカーボンロッドの外骨とバルサの内骨 胴体から一応着脱可能 |

しかし、それは苦労の始まりでもあった |

結果は第一旋回直後落としました |

調整の末 四回目になんとか飛ぶようになる |

四回目飛行時の着陸 |

カイトのリンケージ構造 針金中央部の開き具合で方向舵の微調整を行う |

欠点も多いが飛行性能はとても良い |

簡易型プロポ 左スティックは無くON/OFFスイッチ バンドリボンが復活したので非常に助かる |

カイトはカーボンロッドの外骨とバルサの内骨 胴体から一応着脱可能 |

2002.5.11にスカイホッパーを安さも手伝い衝動買い。

他の人のHPを見ていたので良く飛びそうだなぁ とか軽い気持ちで購入したが…。

99%完成なので製作は非常に簡単であったが、胴体シールが最初からアチコチはがれかけていたのと

左右胴体の貼り合わせやサーボマウントなどを接着するのに極薄タイプの両面テープ

を使用していたのが目を引いた。

モーターは発泡スチロ−ルの胴体に両面テープで固定されているので交換はムズカシそうだ。

スペア部品が細部まで購入可能なのは非常に好感が持てる。点検修理サービスもある。

初飛行の様子はユニオンモデルにメールで問い合わせた内容を

見てもらう方がわかりやすいと思い全文を以下に掲載することにした。

----------------------------------------------------------------

先日5/11、以前から興味のあったスカイホッパーを購入しました。

説明書通り製作し風速0〜0.5mのときに初飛行しました。

ユニオンの機体は280クラスを主に十数機所有し飛行歴は約12年程になります。

まず280チャレンジャーやフェニックスを飛ばし気流も安定しているのを

確認しスカイホッパーを風上に向かって手投げしました。

しかし、猛烈に左旋回のクセが強く草むらに墜落してしまいました。

幸い深い草が柔らかく全く無傷だったのでカイトのサーボホーン位置

とロッドで少し右旋回するように調整しましたがなかなかクセが取れずさらに2回落としました。

4回目でなんとか直進するようになったのですが、ニュートラル位置が

機体を後ろから見ると30度位右にカイトを傾けないとダメで、

空中で右にスティックを切るとプロペラがカイトの骨(バルサ)に当たってしまい

これ以上調整できません。

後日、色々調整していたら、ついに落してしまいカイトの骨が折れてしまいました。

この日は土手の草を刈られてしまっていたので落下のショックが強く折れたようです。

胴体は無事だったので、スペアのカイトを買いましたが

どうもこのままでは付替えて飛行させても直進してくれそうにありません。

さらに、サーボを動かす度にサーボマウントごと少しずつ前に飛び出してきて

今にも外れそうです。

一度点検修理サービスに出した方が良いのでしょうか?

----------------------------------------------------------------

私が出したメールに対してユニオンモデルから以下のような回答が来ました。

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

当社製品のご愛用、誠に有難うございます。

さて、スカイホッパーの右癖の件ですが、

考えられるのは、カイト部分の左右の開きが

均一になっているでしょうか?

癖が出るのはそれか、サイドスラストの狂いですね。

一度当社へお送りいただくとハッキリ致しますので

ご検討下さい。

また何か有りましたら、ご連絡下さい。

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

カイト部分の左右の開きは事前に計っていて僅かな左右の誤差しか

無く、この時点で墜落によりカイト各部が折れていて良くわからない。

サイドスラスト(モーター取り付け角度)の狂いは胴体を割らないとモータを外せないし

さらにモーターが時々息継ぎ・操作がロックするなどノーコンになる症状も出てきた為

点検・修理サービスに宅急便で送る事にした。

数日後戻って来たスカイホッパーは嬉しい事に新品のカイト&受信機になっていて

サーボマウントはエポキシ接着剤で固定してあった。

同封の手紙を読むとテスト飛行も完了しているとの事

コレは絶対飛ぶ!と、風の弱い日まで待ち再度テスト飛行に臨む

外見からはどこがどう直ったか分からないが真っ直ぐ飛ぶ!!

プーーンとダイレクト駆動ペラの音を響かせスイスイと上昇していき約2分程度で

オートカット。よく効く舵で足元に降着。

ちなみに、この機体の車輪は簡易な物で地上からの離陸は無理で、重心の高さもあいまって

風が吹いても機体が倒れてしまう脚である。

キャッチコピーの「トリッキーな飛び」っていうのは「小回りの効く舵」の事なんだろうなぁと納得。

機体が軽いせいか上昇力も結構ある。

しかし風がややあると上昇姿勢が弱くなるのでマニュアルの追加事項を読むと、1〜5円玉をカイト後方にセロテープ

で貼りつけるように書いてある。

しかし私は重量の増加を嫌い前輪を外しバッテリーをなるべく後ろに搭載する事で

重心位置を後方にずらした。

そして第一旋回に入るまでに高度を少しでも稼ぐように努める。これでよく飛ぶようになった。

エレベーター(昇降舵)が無いトイラジコンと呼ばれる飛行機は、まず安全な高さまで高度獲得が必要だと思います。

\4,900の飛行機でも飛びっぷりと飛行の感動は本格電動機に劣らないと感じました。

「大型機は大型機の、小型機は小型機のムズカシさがあるなぁ」と父はつぶやいていたがまさにその通りである。

この機体のマイナス点をあげると付属以外の6v110mAhや6v700mAhのバッテリーが狭くて胴体に入らない事である。

私は三個ガーデン用のバッテリーを持っているがこれらが入らないのはかなり痛い

そのまま入るのはキット付属の150mAh(俵型)とパークパイロット用ニッケル水素6v300mAh(俵型)Jrバード用4.8vだけだと聞いている。

試しにセロテープで6v110mAhを胴体下に貼りつけて飛ばしてみたがちゃんと飛んだ

※ただ、重心バランスに敏感な機体なので取り付け位置には注意が必要である

テスト飛行を重ねるうちに重大な問題が浮上してきた。

それは私の機体だけかもしれないが、時々ノーコンになるという事である。

そこで他のパークプレーンのホームページを調べているうちに

私だけではなく他の方でも起きている事が判明した。

同じ27MHz帯であるガーデンチャレンジャー(Futaba ATTACK T2DR)と比べると

同じ場所で飛ばしているのに頻繁におきるのである。

そこで地上でオートカットさせ機体を徐々に離して実験した所わずか5mでノーコンになってしまった。

何処が問題なのか詳しく調べる為、テスターや測定機器をつないでいた所、初歩的なミス

を犯してしまいバッテリーの+-を逆に接続してオートカットからうっすら煙が…。

よい子の皆様は危険ですので絶対マネしないで下さい。(^_^;)

…お察しの通りオートカットをオシャカにしてしまいスペアを取寄せ修理する事に…。

個人的には低価格化に大きく貢献しているメーカー製以外のプロポを採用する事には大賛成なので

もしも送・受信機が原因だとするとノーコン問題は非常に重大だと思います。

つづく…

2003.3.12

ショップでスペアオートカット(\2,500)注文時に「フルセットでしか販売していない為、取寄せ出来ないかも」

と言われ連絡待ち…。

もう1機買った方が早いのか〜??? スペアカイトも買ったのに〜 ショックだ!

(マニュアルの補修パーツリストには載っているのに)

その間Gチャレンジャーで遊んでマス…。

2003.4〜5

某RCショップから数ヶ月音沙汰がないので、直接ユニオンさんに申込み

無事到着…。 コレよく見るとオートカットに取付けるプラスチックカバーが無い!

元々のを外して取付けようにも熱で溶かして付けてるのでちょっとムリ

再びパーツリストを見ると、どうやら胴体セット(\2,000)にこのカバーは含まれるようなので

早速ユニオンさんに電話で交渉…。

交渉の末、切手\500分でオートカットカバー+バッテリーカバー(後日改造予定用)を

小売して(無理言って)もらえることになりました。

2003.5.18

部品が揃うまで長かったが、オートカット及びオートカットカバーを交換していると、

アンテナ線のハンダ付けが心もとないので受信機のビニール製ケースを外し

ハンダを付け直す事にした。

付属電池以外は大きくて胴体内に収納出来ない為、ついでに小改造を施した。

今回購入したスペアの電池ブタに棒やすりで切り欠きを作ってバッテリーコードを機外に出し

マジックテープを電池ブタに貼った。

これで様々な種類の電池をブラ下げられるようになったし重心調整もやりやすい。

飛行してみると、1回目を付属のバッテリーで飛ばす。なかなかいい感じで、2回目は角型150mAhを使用。

この時離陸上昇中ノーコン病が出始めモーターが息継ぎをしていたが。無事飛行を終えた。

3回目は再び付属のバッテリーを使用。上空でのノーコン病で一時コントロールが効かなくなり

川の上空へ向かってまっしぐらに行ってしまったが数秒後にコントロールが復帰したので事無きを得た。

相変わらずノーコンになると非常に怖い。

この日一緒に持って行ったガーデンチャレンジャーは快調だったが、快調すぎて高く上げすぎ強い上昇気流に

当たったのか翻弄されてどこまでも上がって行くではないか!機体が見えない位(500m?)高度が高いのと波に揉まれるような動き

をして手に負えないので集中力が続かなくなり、一時父にコントロールを代わってもらって乗りきり無事降ろした。

何回か飛ばすうちに同一電池でもギヤダウンのGチャレンジャーより1〜2割ほど飛行時間が短い事がわかった。

ダイレクト駆動は電気を食うのだろうか?モーターが130より一回り大きいのも結構影響しているのだろう。

機体が軽いわりにはGチャレンジャーよりモーターパワーが出ていない感じがする。

この機体自分のプロペラでカイトを切ってしまう事がある為ペラが当たるカイト部分に荷造りテープを貼ってガードした。

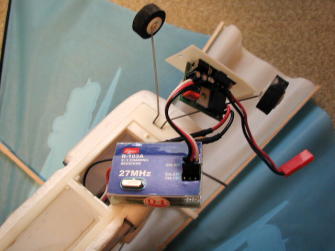

簡易型プロポに対応した受信機。意外と軽量コンパクト R-103A 2-3 CHANNEL RECEIVER と印刷してある。 基盤に3ch分パターンがあるがコネクターは2ch分しかない。 |

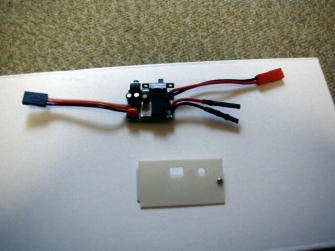

キット付属のオートカットと問題のオートカットカバー |

受信機載せ替え後カバーを外した所、右上はオートカット |

様々な種類の電池をブラ下げられるように小改造を施した |

2003.5.24 この日初めて6v700mAhでも飛行した。 重くて最後はオートカット前に降りてきてしまったが 十分に使用可能(飛行時間10分程度) |

2003.5.24 この写真は6v110mAhを胴体下部に懸吊している 軽くて飛ばしやすい |

2003.7.26

5月に届いたオートカットに交換後に数回飛行させ、次の飛行でバッテリーを交換したらオートカットのメインスイッチが

OFFなのにいきなりペラが回転を始め、プロポのプロペラをON・OFFしても全く止まらない!

どうやら交換早々オートカットが故障したようである。全く信頼性が低い搭載メカである。

そこで最初、送・受信機はキット付属そのままで、「ユニオン ガーデン用2chオートカット

RCP-53(実売\2,000)」を購入してスカイホッパー専用オートカットと交換してみた。

しかし何故だか2chオートカットを入れてもモーターが全く回らなかったのである。

よくよく考えたら2chオートカット仕様のGチャレンジャーなどは、ラダー・エレベーターでプロポのチャンネルを使い切ってしまっている為、スタートスイッチを1度押してしまったらオートカットするまで飛行中のモ−ターをON・OFFさせる機構が無いのである。

そこで、急遽「ユニオンRCP-28 UA-10Gマイクロアンプ(オートカット付)」(実売\2,000)に交換する事にした。

これでプロペラが回るようになったので、早速テスト飛行させてみた。

以前のように飛ぶが…、送・受信機はオリジナルのままなのでノーコン病は直っているワケもなく時々舵が効かない。

そこでかねてから考えていた送・受信機の載せ換えをついに実施する事にした。

プロポは現在Gチャレンジャーで使用中の「Futaba ATTACK T2DR(2ch)」をそのまま流用。

受信機もGチャレンジャー搭載の物と同じ「Futaba FP-R122JE(実売\2,000)+受信機用クリスタル\600」を購入。

そのままの大きさでは胴体に収まらないのでプラスチックケースを外し、ビニール袋に入れクリスタルとケーブルを出す所だけカッターで穴を空けた。

しかし今度はUA-10Gマイクロアンプをつけてもモーターが全く回らないのである。

このアンプは軽量化のためか、メインスイッチとスタートスイッチが無い。バッテリーをコネクタに挿すとONになる設計である。

色々試すうちに送信機のスティックを一番上(スロットル・ゼロ)にして送信機の電源を入れると回る事が判明!

どうやらスロットルが開いた状態での電源ONでは安全回路(?)が働いてモーターOFFになるようである。

操作がやりにくいが、これで無段階にモーターコントロール出来るようになった。

出来あがった機体は http://www.hobbico.com/ でOEM販売?しているSky

Sailerのセットそっくりである。

結果的にはそっちを買った方が早くて安かったのかもしれない。

テスト飛行させると舵のノーコンは全く無くなって安心して飛ばす事が出来るが、あいかわらず原因不明のモーター息継ぎが起きている。

悩んだ末、アンテナがモーターやサーボのすぐそばを通っている為にノイズの影響ではないかと疑い今度引き回し方法を変えてテストする予定である。

この日一緒に持っていったガーデンチャレンジャーは、電波の混信で操作していないのに突然背面急降下に入ったかと思うと、瞬間的に無理な加重がかかり主翼が折れて凄い速度で草むらに墜落。

いつもの飛行場所は普段エンジン飛行機のエリアで、まさか27MHz帯が混信するとは思わなかった為の事故である。(教訓:バンドチェックは毎回しよう!)←後に12Vバッテリーから100Vコンセントへの変換器(インバーター)からのノイズと判明

損傷は、主翼&ペラ折れ・機首の発泡スチロールがわずかに潰れた程度で修理可能と判断。

さすがチャレンジャーの名を冠するだけあって丈夫である。

2003.8.2

「モーターの息継ぎ改善」のテストをする為、上部胴体からカイトに引き出していたアンテナ線を今度は胴体下部からストローの細いのに通して引き出し直し飛行させてみたが別段改善が無かった。どうやらアンテナからのノイズではないようだ。

…と三回目の手投げをしようとした時突然モーターが全く回らなくなった!

二回目の飛行中オートカットが普段より早いな?と感じてはいたがどうやらモーターが故障したようである。

ペラを手で回すとゴリゴリした感じで何か中で引っかかっている感触である。

家に戻り両面テープで胴体にガッチリついているモーターを壊さないようにカッターやマイナスドライバーなどで苦労して引っ張り出して分解してみる。

胴体に埋まっていたのでわからなかったが、Gチャレンジャーの130より一回り大きく180?クラスと思われる。缶をあけてみるとやはりモーター内部の基盤部品が割れていた。

普通ならこの機体をここで諦める所だが、Gチャレンジャーも現在飛べないしモーターとGチャレンジャー用主翼を注文する事にした。

2003.8.14

注文していたスペアモーター(下)が2003.8.14に届く 価格は\1,000也 上は故障したモーター |

割れたモーター内部部品(中央) |

モーター側面に穴があるのでこれを利用して 機体にも穴を空けて熱を排気させる改造をした。 |

交換モーターはオリジナルと同じに 極薄両面テープを使い固定 |

標準のメカを降ろしユニオンUA-10Gアンプと Futaba FP-R122JEの受信機を ケースを外して搭載 |

パイロット人形の首横にも千枚通しで吸気穴を作る 他にも元々胴体にあるダミーの吸気ダクトにも穴を空けた |

コケちゃうから保存&運ぶときはこんな感じで |

狭い所でも風が多少あってもラクラク |

2003.8.17

時々小雨が降る中モーター交換後テスト飛行する

中スローにすると徐々に高度が下がってくるが

プロペラの回転数を調整できるのは面白い。

自分の真上に機体が来ると

モーターが、少し息継ぎするが

特に問題は起きずこの日は風が無かった事もあり

7フライト全てハンドキャッチという楽しいテスト飛行だった。

2003.8.24

暑いこの日一回目は普通に飛んだのだが、二回目からどうもプロペラ回転の調子が悪くフルスロットルにしても回転が最大にならない。送信機の操作とは無関係にスローと中スローを繰り返していてノーマル構成の頃と同じ症状である。

臓物の大半を入替えたこの機体、残る不調の原因はサーボとモーター(電流食いすぎか?)しか残っていない。

涼しい日は比較的調子がいいので、モーター温度にも関係があるのだろうか…。

不調のSkyhopperとは対象的に新品主翼に交換したGチャレンジャーは前回の墜落のせいかトリムの癖が大きく変化したものの調整後は良く飛んでいて、高度300〜400m見えなくなる寸前まで上昇していった。

オートカットしてから無動力で5分滑空していたのは自己新記録でもある。

その後、何回か飛行場にスカイホッパーを連れていったが毎回、回転が最大にならず飛行中止という不調振り!!

不調で不時着させるたびカイト(主翼)部に草や枝で穴が…。ビニール薄いし

2004.02.11

不調の原因を探るべく最後に残ったモーターを疑い、ニッカドバッテリーとモーターを直結するコードを作り室内でテストしてみると…

なんと!ニッカドバッテリー直結でもスローと中スローを繰り返すではないか!!

ちなみにモーターは、すでに二個目なので個体差とは考えにくい。

この結果事実上お手上げ状態である。(対策としては他メーカーの180モーターに載せ換えくらいか?)

2004.04.30

不調のモーターを交換すべくOK模型の180モーターを購入。

本来ギヤダウン用なのでシャフト(軸)がユニオン純正品より短いが問題無くダイレクトプロペラがささる。(フライングピジョンも軸が長いタイプ)

缶の横に丸い排熱穴は無い。コンデンサーも基盤に小型チップが載っていて少し高級そうにみえる。

コイツで飛行テストをしてみたいと思う。

2004.05.08

素晴らしい!この日三回飛ばしたがモーターが中スローになる病気は治ったようです。

今後何回かテストしてみたいと思います。

しかし、今度はモーター交換して間もないフライングピジョンが中スロー病にかかってしまった!

安物の180モーターはやっぱり駄目なのか?

フライングピジョンはモーター軸が通常タイプより長くないと機首先端にプロペラが触ってしまい刺さらない。

OK模型の180モーターを使うには機首の発砲スチロールを切り落とさなくてはならないので換装を躊躇している。

2004.05.16

OK模型の180モーターいいです!完全に治りました。大容量7.2V300mAhバッテリーにて連続15分以上飛ばしてもなんのそのです。

フライングピジョンは、二個目の純正モーターも逝かれたらしくついに回転しなくなってしまった。

とりあえず結論:

・簡易型送信機・受信機は電波到達距離が短くて危険(イエロー/スペースカブ・B2等も恐らく到達距離が短いであろう)

・スローと中スローを繰り返し全開がかからない・息継ぎはモーターが原因

・機体設計自体は良好で罪は無いが、カイトは菓子袋のようにアルミコーティングしてもう少し丈夫にしてほしかった。

・モーターは最初から換える事をお勧めする(K&S 180モーターLS(ロングシャフト仕様)を推奨)