|

江戸の町鑑は江戸の市政名鑑であり、武鑑と同じように毎年改定されて出版された。武鑑(ぶかん)に対して「ちょうかん」と読まれていた。

主な内容は、町奉行所関係の名簿、名主支配付(名主名簿とその支配町名)、町火消関係記事(町ごとの火消しの纏や管轄範囲の図)、町尽(町名・地名一覧)であり、萬世、泰平、その他の3つの出版系列があった。

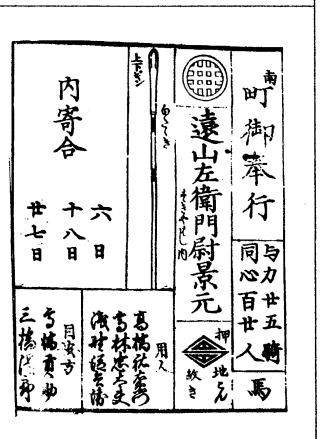

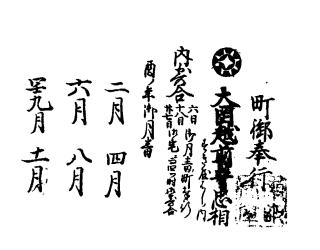

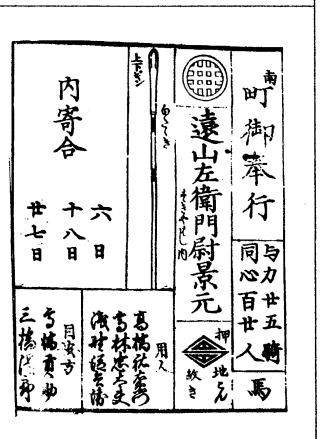

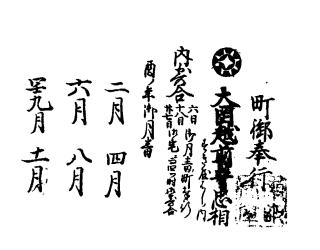

享保14年版の町鑑(下右)を見ると、南町奉行はあの有名な大岡越前守忠相であり、その5番組には仁杉幸右衛門がいた。

大岡越前守は吉宗に見出された有能な官吏ではあったが、講談や映画、ドラマに見られるような「大岡さばき」の題材の殆どは他所からの翻案であったといわれている。

嘉永3年版(下左)には北町奉行だった遠山左衛門尉景元(刺青判官 金さん)が、南町奉行に再任されて登場している。

この時は仁杉八右衛門が与力の最高ポストである年番に就任しており、奉行所NO.2として「金さん」を補佐していたことになるので、日常的に「金さん」とのやりとりがあったはずである。

しかし、「金さん」も映画やドラマに見られるような庶民派奉行ではなく、矢部駿河守や鳥居甲斐守に比べると「そつ」のない体制派の奉行だったようである。

もちろん、一人で町に出て探索したり、お白州でもろ肌見せるなんて事はなかったし、第一、普通の吟味、取り調べは与力に任せ、奉行が直接お白州に出て取り調べすることは殆どなかった。

| 町鑑の例 |

|

|

上 大岡越前守忠相

左 遠山左衛門尉景元(刺青判官 金さん) |

南北の奉行所は、それぞれの所属する与力、同心を1番組から5番組までに分け、これが当番の編成となった。それぞれの組に与力4から5騎、同心20人から25人が配属された。

町鑑にはこのような与力・同心による組の編成、およびその序列・分課が一覧表となっている。 毎年改編されているため、与力の所属組・分課の変遷、昇進を追うことが出来る。

町鑑に見る仁杉家の与力

江戸後期の万世、泰平の町鑑に登場する仁杉家の与力を抜き出した。

| 和暦 |

南町奉行 |

仁杉家与力 名前 |

序列 |

分課・担当・役格 |

年番方 |

| 享保14年(1729) |

大岡越前守忠相 |

幸右衛門幸光⑥ |

5番組(2) |

|

原平太左衛門 |

| 享保18年(1733) |

大岡越前守忠相 |

幸右衛門幸光⑥ |

5番組(2) |

小石川養生所見廻り |

三好新助 |

| 元文 3年(1738) |

松波筑後守正春 |

幸右衛門幸光⑥ |

2番組(1) |

同心支配役

本所改役 |

安藤源助 |

| 寛保 元年(1741) |

嶋 長門守正祥 |

幸右衛門幸光⑥

息子 五郎八幸計⑦ |

2番組(1) |

同心支配役

本所改役 |

稲沢孫一 |

| 延享 3年(1746) |

馬場讃岐守尚繁 |

幸右衛門幸光⑥

息子 五郎八幸計⑦ |

2番組(1) |

同心支配役

本所改役 |

安藤源助 |

| 宝暦 7年(1757) |

土屋越前守正方 |

幸右衛門幸計⑦ |

2番組(4) |

|

稲沢弥一兵衛 |

| 明和 元年(1764) |

土屋越前守正方 |

幸右衛門幸計⑦

同五郎八郎幸堅⑧

|

2番組(3) |

|

吉田十郎兵衛 |

| 明和 8年(1771) |

牧野大隈守成賢 |

幸右衛門幸計⑦

同五郎八郎幸堅⑧ |

2番組(3) |

|

樋口次郎左衛門 |

| 天明 2年(1782) |

牧野大隈守成賢 |

幸右衛門幸計⑦

同五郎八郎幸堅⑧ |

5番組(1) |

同心支配役 |

山本茂市郎 |

| 寛政 3年(1791) |

池田筑後守長恵 |

五郎八郎幸堅⑧

同 |

1番組(2) |

|

佐野五郎左衛門

原兵左衛門 |

| 文化 4年(1807) |

根岸肥前守鎮衛 |

与兵衛

幸信⑨

同 |

1番組(5)

|

|

原兵左衛門

小原惣右衛門 |

| 八右衛門幸■① |

5番組(4) |

御詮議役 |

|

文化10年(1812) |

根岸肥前守鎮衛 |

五郎左衛門幸信⑨

同 |

1番組(3)

|

|

佐久間次郎太夫

小原惣右衛門 |

| 八右衛門幸■① |

5番組(4) |

御詮議役 |

| 文化15年(1818) |

岩瀬加賀守氏紀 |

五郎左衛門幸信⑨

同 |

1番組(2)

|

牢屋見廻り |

小原惣右衛門

由比源八郎 |

八右衛門幸■①

五郎八郎幸雄② |

5番組(3)

|

御詮議役 |

| 文政 5年(1822) |

筒井和泉守政憲 |

五郎左衛門幸信⑨

同 |

1番組(2)

|

牢屋見廻り |

中村又蔵

中村八郎左衛門 |

八右衛門幸■①

五郎八郎 |

5番組(1)

|

御詮議役 |

| 文政 9年(1826) |

筒井紀伊守政憲 |

八右衛門幸■①

五郎八郎幸雄② |

3番組(1)

|

年番、同心支配役、御詮議役 |

中村八郎左衛門

仁杉八右衛門 |

五郎左衛門幸信⑨

同 |

1番組(2)

|

本所改役 |

| 天保 2年(1831) |

筒井伊賀守政憲 |

八右衛門幸雄②

同 |

5番組(4)

|

御詮議役

|

中村八郎左衛門

原善左衛門 |

五郎左衛門幸信⑨

同 |

1番組(2)

|

本所改役

|

| 天保 9年(1838) |

筒井紀伊守政憲 |

八右衛門幸雄②

同 |

5番組(4)

|

御詮議役 |

佐久間彦太夫

仁杉五郎左衛門

|

五郎左衛門幸信⑨

鹿之助 |

4番組(1)

|

同心支配役、歳番方、江戸御橋回り

町火消人足改 |

| 天保12年(1841) |

筒井紀伊守政憲 |

八右衛門幸雄②

同 |

5番組(4)

|

籾蔵回り

|

佐久間彦太夫

仁杉五郎左衛門 |

五郎左衛門幸信⑨

鹿之助 |

4番組(1)

|

同心支配役、歳番方、江戸御橋回り |

天保13年(1842)

前期 |

鳥居甲斐守忠耀 |

八右衛門幸雄②

|

5番組(3)

|

歳番方、市中取締、日光 |

原鶴衛門

安東源五左衛門

仁杉八右衛門 |

天保13年(1842)

後期 |

八右衛門幸雄② |

5番組(1) |

同心支配役 |

佐久間彦太夫

仁杉八右衛門 |

| 天保15年(1844) |

鳥居甲斐守忠耀 |

五郎八郎幸昌③ |

2番組(5) |

|

佐久間彦太夫

仁杉八右衛門 |

八右衛門幸雄②

同 |

5番組(1)

|

同心支配役、歳番方

|

| 弘化 2年(1845) |

遠山左衛門尉景元 |

八右衛門幸雄② |

5番組(1) |

同心支配役、歳番方、市中取締、御吟味役 |

佐久間彦太夫

仁杉八右衛門 |

| 五郎八郎幸昌③ |

2番組(6) |

|

| 嘉永 2年(1849) |

遠山左衛門尉景元 |

五郎八郎幸昌③ |

2番組(5) |

|

村井當右衛門

仁杉八右衛門 |

| 八右衛門幸雄② |

5番組(1) |

同心支配役、歳番方、市中取締 |

| 嘉永 3年(1850) |

遠山左衛門尉景元 |

八右衛門幸雄②

同 |

5番組(1)

|

同心支配役、歳番方

|

佐久間彦太夫

仁杉八右衛門 |

五郎八郎幸昌③

同 |

2番組(4)

|

町火消人足改

|

| 安政 2年(1855) |

池田播磨守頼方 |

八右衛門幸雄②

五郎八郎幸昌③

|

5番組(1)

|

同心支配役、歳番方、御肴青物掛、非常取締掛、諸問屋組合掛、市中取締、古銅吹所見廻、 |

仁杉八右衛門

荻野政七 |

| 文久 元年(1861) |

池田播磨守頼方 |

八右衛門幸昌③

同 英④ |

2番組(4)

|

御詮議役、赦帳撰要方、古銅吹所見廻 |

|

赤字は五郎左衛門 青字は八右衛家

上表から、文政以降は仁杉家から入れ代わり立ち代わり年番与力を輩出していることがわかる。 年番方は文字通り、同心支配役与力5人が毎年交代で奉行所全体のまとめ役を担当していたが、文化文政の頃から、二人制になり、交代ではなく実力のある同心支配役の二人が就任するようになった。

また八右衛門家の成立で仁杉家はニ家となったが、五郎左衛門の御救い米事件への連座で天保13年には一家に戻った。

与力株という正式なものは存在しないが、与力が病気や死亡で退くと、あらかじめ相続すべき人が見習いで与力になる経験を積んでおり、特に問題がない限り、円滑に相続された。

実子がいなかったり、適当な養子がいない場合、かなりの金額を積んで、他家からの人を相続者として受け入れることがあり、実質的に金で与力「株」を買う形となった。

天保15年以降はこの八右衛門家から二人の与力が出ている。これがもうひとつの与力株を入手したのかどうかは不明である。

幕末、安政年間になると何故かまた一株に戻り、それまで2番組の独立の与力であった五郎八郎が八右衛門と同じ五番組の「部屋住み」状態となっている。どのような事情があったのか不明である。

五郎左衛門の事件で南町奉行所は大幅な人事異動を余儀なくされ、通常は同心支配役になった与力が就任する年番方になれなかったのに、天保13年の前期は原鶴衛門、安東源五左衛門、仁杉八右衛門がそれぞれの番組で序列2位でしかないのに年番方に就任している。

なお、幕末期に与力であった佐久間長敬氏が明治になってから著した書によると、南町奉行所は北町奉行所に比べて与力の異動が多かったとあり、そのためか、普通は40歳台半ばにならないと重役(同心支配役か?)になれないのに、氏は23歳で重役に進んだという。

また変遷の激しい南町与力の中で、天保改革当時重役に進み勢力があって、幕末まで無事に終わったのは南では仁杉家、北では中島喜左衛門、高橋惣左衛門くらいだったとしている。 |