|

仁杉家と築地の魚市場との以外な関係を示す文書が世田谷仁杉家にあった。

社団法人全国中央市場水産物卸売業者協議会「全水卸」の昭和56(1981)年の第六号に掲載されたもので、著者は岡本信夫氏。

江戸時代の魚市場

江戸時代、水産業者に海産物市場の運営を許可するかわりに将軍家に「御肴」を献上させていた。 日本橋の北詰め東側と江戸橋の間に魚河岸があった。

天正年間(1573−92)、徳川家康の関東入国に際し、家康に縁のあった摂津国佃村の名主森孫右衛門ら漁夫30余名が江戸に移住して業業を営み、その漁獲物を幕府に納め、残りをこの地で売り出す許可を得た。

その後同業者も増えて販売量も増加したので慶長の頃、孫右衛門の子、九右衛門が本小田原町に開設するようになった。

「朝昼晩三千両の落ちどころ」という川柳で、朝の千両はは魚河岸、昼の千両は芝居町(木挽町など)、夜の千両は吉原で消費されると詠まれたように、日本橋界隈の河岸は江戸で最も活気あふれる場所のひとつであった。

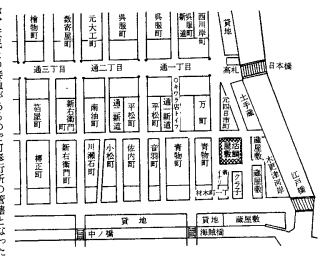

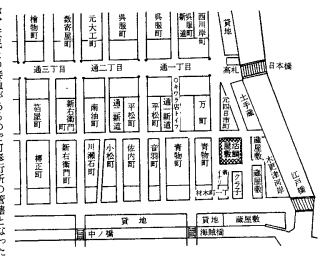

幕府の御肴市場は日本橋四日市町(下図の活鯛屋敷)にあり、江戸城の御台所賄方から30俵2人扶持の同心級の役人が出張して城中で消費する魚介類を調達していた。今も日本橋のたもとに「魚市場記念碑」(右下写真)があり、その界隈が魚市場発祥の地であったことが偲ばれる。

今のように公正な取引ではないものの独自の流通が始まり、明治時代になると問屋や仲買人が組合を形成するまでになった。やがて都市人口の増加に伴い、取扱量や業者が増加し、取引の乱れや不衛生な状況が発生してくると、公設の中央卸売市場のニーズは一層高まった。

大正12年3月「東京卸売市場法」の制定で、東京市の下、衛生的でかつ公正な取引による価格と品質の安定が保障された公設市場がようやく開設された。

|

|

この日本橋の魚市場を監督するのが奉行所に設けられていた分課の「御肴掛」である。御肴掛は通常、「青物掛」、「御鷹餌掛」の兼帯であった。

将軍、大奥用の品の仕入れを監督するので万一仕入れに間違いがあってはならないが、さりとて忙しい役目でもないので、特に担当の与力をつけず、南町奉行所の年番与力またはこれに準ずる古参与力が兼務していた。

幕末に三代続いた仁杉八右衛門をはじめ、数代の仁杉家の与力がこれを担当していた。

更に、明治になってからも仁杉英が京橋区長として、また東京市議会議長として魚市場の移転問題にかかわっていた。この記事はこれらのことを紹介している。以下、原文のまま紹介する。

魚市場夜話 与力仁杉家と魚市場 岡本信夫

東京都編「東京中央卸売市場史・上巻」に、明治中期の東京市会議長仁杉英が日本橋魚市場の移転問題について、内務大臣あて意見書を提出したことが記録されている。

仁杉という極めて稀な姓から、日本橋魚市場沿革紀要に出てくる南町奉行与力の仁杉姓の二人と系譜がつながっていると推測された。そうだとするならば、江戸時代から明治中期まで、日本橋魚市場に関して数代にわたって行政の側から関与したことになる。

そこを追跡してみたのがこの一編である。

仁杉家は、遠祖は静岡県・御殿場の出自ながら、代々南町奉行に属する与力であった。

与カというのは、時代によって増減はあるが、南北両奉行所に25人ずつ置かれ、町奉行を補佐し、同心を指揮する幹部役人である。

200石取りの旗本から任じられ、一代限りの職分であったが、実際は、世襲同様の措置がとられていた。

私が調べた範囲で、はじめて仁杉という姓にふれるのは、享保14(1729)年に、南町奉行の五番組組頭として「仁杉幸右衛門」と出てくるものである(京橋区史)。

そして、その後も同19年、寛保2(1742)年、宝暦8(1758)年というように同名の与カが出てくる。

しかし、宝暦8年から60年たった文化15(1818)年には、仁杉幸右衛門と同八右衛門と二人の名がある。

宝暦後のいずれの年に二家となったものか、あるいは、当時の風習として世嗣ぎを無給の見習いとして登用させていたのか、どちらかであろうと思われた。

ついで文政9(1826)年には、仁杉五郎左衛門と八郎右衛門の二人となっている。これも、前例のように両様に見るしかない。

魚市場沿革紀要にあらわれる最初は、仁杉五郎左衛門である。

魚市場の経営が思わしくなくなり、天保5(1834)年に幕府から助成金3千両を拝借し、ついで同8年(1837)には深川の堀江町一丁目に助成地1ヵ所を借り受ける。

その助成地拝借の請け書が問屋連名によって出され、あて先として五郎左衛門が出てくるのである。

南町奉行には、魚市場を担当する与力として「御肴掛」が置かれていたから五郎左衛門はその一人であったのだろう。

2度目の掲出は、嘉永4(1851)年文書に出てくる仁杉八右衛門である。

この時の文書は、天保12(1841)年12月に廃止された諸国問屋株式を、嘉永4年3月に再興するための達し書で、その署名欄に北町奉行遠山左衛門尉景元、南町奉行井戸対馬守覚弘のあと、与力連名が附されているその筆頭人が仁杉八右衛門である。

当時、両奉行所に"問屋再興掛"が置かれていたから、八郎右衛門が南のかかり与力の筆頭だったと推測される。

初期の数代の仁杉幸右衛門のうちの誰かは町奉行筆頭与力としての「吟味方」を勤めていたことがあることを、何かの本で読んだ覚えがあるが、この当時は、経済官僚的色彩の濃い役職に回っていたことが知られる。

なお、日本橋魚市場は、天保度の問屋組合解散令に際し、納魚義務があるためか例外として存続を許された唯一の組合であり、問屋再興問題ではあまり影響を受けていないが、この時にすべての問屋連名を奉行所に差し出しており、貴重な資料を残している。

時代は下がって明治期に入ると、明治2(1869)年の「公武有司総覧」という現在でいう官庁職員録風のなかに「東京府出納方・本所方兼任」として仁杉八右衛門の名が出てくる。

幕政下江戸の町奉行所役人から、新政下東京府の財務官僚への転進であった。

当時の日本橋魚市場は、明治維新による改革の波にほんろうされていた。

明治12(1877)年には府税として販売高の百分の一が課税されるようになり「幕政時代の納魚制よりも負担が重くなった」として、市場人を嘆かせるほどの高率課税であった。八右衛門はどのような感懐を抱いてこれを見ていたのであろうか。

ついで、八有衛門の子息仁杉英(ひとすぎひで)が日本橋区長としてあらわれるのである。

これは篠田鉱造著「幕末百話」の第八十話「鈴木藤吉郎の話」に「鈴木藤吉郎という人は、前の日本橋区長だった仁杉さんの先代と同役」であったとなっているところから知ることを得た。

しかも"ヒトスギ〃というルビをふっていて姓の読み方もわかったが、名まではまだわからなかった。そこで、中央区立図書館・郷土資料室に聞いて、同氏の在職は明治30(1897)年8月から同35(1902)年5月まで約5年問であることと、名は英であるとの教示を得た。

篠田鉱造は、明治35年ころ幕末当時の昔話を故老たちから聞き書きして当時の報知新聞

に連載したのだから、仁杉区長退任後すぐの時点で、鈴木藤吉郎の話を採録したものであろう。

同書は明治38年に初版が刊行されたもので幕末期江戸の市井の状況を知リ得る古典となっている。

また、鈴木藤吉郎という与力は、歌舞伎の「安政三組盃」に悪役として登場するが、森鴎外は史伝として「鈴木藤吉郎」を書き、彼をかばっていることが知られている。

日本橋区長といえば、魚市場を管轄する行政の首長である。

東京府は、明治21(1888)年に「市政改正条例」を制定し、明治32(1899)年までに箱崎魚市場(市場用地は現日本橋箱崎町及び中州など一帯)を新設し、そこに移転することを決定した。

しかし、計画は一向に進まないうちに期限がきてしまい、37年まで5ヵ年延長するのだが、仁杉区長は、当然この計画及び延期について、地元の行政首長としてタッチしている。そして、なにかと魚市場側の立場を被護するところがあったはずである。

というのは、区長を退任した彼は、すぐに東京市会議員になり、現在地から移転したくない魚巾場側の主張を取り入れた文書を残しているからである。

それが、束京中央卸売市場史に出てくる記録で、明治36年5月21日付の内務大臣内海忠勝あて意見書で、「東京市会議長 仁杉英」の名によるものである。

内容は

「移転は改良の途なき場含に於て決行すべきものにして、現在の市場は充分に改良の余地あるものなれば、断然市場の移転を廃止し、現在の地域に於て相当の改良を加えしむることに御詮議あらんことを希望する(原文のまま)」

という結論に至る長文のものである。市会の決議であるから仁杉議長の独断ではないが、この決議を採決するには彼の経歴が大きい力をなしたものと推測される。

ここまでで私の追跡は終わるが、過日東京都の電話帳から仁杉力という人が世田谷区に居住されていることを知り、電話してみたところ、仁杉家を継ぐ人であること、その父君博氏も日野市に健在である由を知り、英という名を"ヒデ"と読むことも教えられた。

もう一人、日本鉄道建設公団(鉄建公団)の総裁は仁杉巌氏であるが、こちらの方は"ニスギ"という呼び方である。

ただし、仁杉総裁の出自も静岡県であるらしく、あるいは同根かも知れないが、その詮索は魚市場夜話の範囲を越えるのでしていない。 以上 |

|