|

このページは世田谷・千歳廻沢町内会の会長をつとめる一杉武治氏の協力をいただいた。 このページは世田谷・千歳廻沢町内会の会長をつとめる一杉武治氏の協力をいただいた。

千歳台の一杉一族は「炭屋」という屋号を持つ一杉満氏の家が本家であり、江戸中期からこの地に住んでいる。

一杉武治氏の父親の代に本家から分かれ、やはり「炭屋」と呼ばれている。

武治氏も祖先探求に興味を持っているが、残念ながら菩提寺の東覚院が明治中頃に火災に遭い、過去帳などの記録を焼失してしまったので、古いことはわからないとのこと。

武治氏の祖父が文久の生まれで、その先代が「伊右衛門」だという。

「伊右衛門」といえば、下記東覚院薬師如来の縁起にも登場するが、この一杉家では代々「伊右衛門」を襲名していたようだ。

一族の家紋は「三つ葉柏」だが家によって葉の中の筋(葉脈)の数がことなるという。

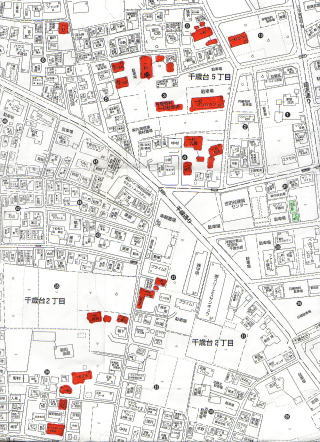

千歳台地区住宅地図(赤く塗りつぶしたのが一杉姓の家)

世田谷区の千歳台近辺には、静岡県沼津市原地区に次いで一杉姓の集中が見られる。 世田谷区の千歳台近辺には、静岡県沼津市原地区に次いで一杉姓の集中が見られる。

(このような一杉姓の集中は、他に東京練馬区豊玉、神奈川県平塚市、富山県高岡市などにも見られる。)

世田谷区千歳台5付近 世田谷区千歳台5付近

左図のように、大きな敷地を持つ何軒かがあり、その周辺に一杉姓の家が散らばっている事がわかる。

菩提寺の東覚院には一杉家の墓がたくさんあり、中には元禄時代からの墓石も見られ、古くからこの地域に一族が住んでいた事がうかがえる。

この地域は江戸時代には廻沢(めぐりさわ)という名前の村で、江戸の中心まで一日で往復できる近郊という立地を活かして野菜などの農業が盛んだった。

出自については定かでないが、与力仁杉家が、長子しか与力職を相続させることが出来ないため、江戸時代の中期頃、江戸郊外のこの地に土地を求め、次男または3男を分家させたのが起源とも推定される。

しかしその証拠となるものはない。

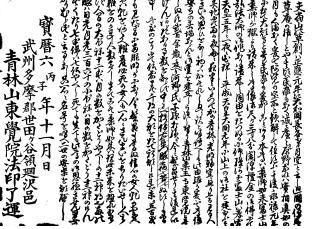

東覚院の薬師如来縁起

城南信用金庫・祖師谷支店の小島氏のご協力により、東覚院「薬師如来御縁起」を入手できた。

東覚院は世田谷一杉家の菩提寺であるが、この薬師如来御縁起は江戸中期、宝暦6年(1756年)のものだである。 この中に一杉伊右衛門が登場しており、この年代に一杉姓を名乗る檀徒がこの地域にいたことがわかる。

この内容を読むと、この寺の起源は正応年間(1290年頃)にさかのぼり、大和国長谷寺の月空という廻国の僧が来て草庵を結んだという。

永禄元年(1558年 室町時代)に大願寺と号し、本尊は身丈三寸八分の薬師如来像で富士薬師ケ岳より請来した。

この霊験はあらたかで、武州玉川の河野氏という氷川神社の神主は多病で両眼失明し、方々手を尽くし、祈願もしたが治らなかった。断食37日の意願で神のお告げがあり、この薬師如来に祈誓したところ、病が癒え、以後子孫代々繁盛しているという。その後変遷があって、現在の地に移った。

もとは世田谷吉良氏の御所勝光公の母堂の祈願所で、30石の寺領を領していたが、御所没落で無縁の寺となっていた。こここそ尊像安置の霊場とお堂を建立し、青林山薬王寺東覚院と号した。

更に

| 其の霊験あらたかなること数を知れず、一杉伊右衛門眼病に苦しみぬ頃しも意中に千度のこりにて仏前まで千度の大願をたて祈願しければ未だに五百度にも満たざるに両眼明らかになり、今に繁盛し暮らしぬ、 |

とあり、宝暦年間以前には「一杉」と名乗る檀徒がいたことが証明される。

この当時、一般の町人、百姓は苗字を持っていなかったが、一部の庄屋、名主などは苗字帯刀が許されていた。おそらくこの一杉伊右衛門はこういった階層であったのであろう。

廻沢村 (平凡社 歴史地名大系より)

現在の世田谷区千歳台1−6丁目、粕谷1、3丁目、船橋2,4,7丁目、八幡山2丁目。

船橋村の西にあり、多摩郡に属する。西は上祖師谷村、下祖師谷村、北は粕谷村。

品川用水が粕谷村から入り、船橋村へと流れる。

天文22年(1553)5月大吉日の吉良頼康判物(大平文書)によると、世田谷城主吉良頼康から「旋沢之内船橋谷板橋分、つるさし在家、かち山谷山ちう次郎右衛門分、八幡免」などの山野が等々力の領主大平清九郎に宛行われ、諸公事が免除されている。

船橋谷は江戸時代の船橋村、「かち山」は同八幡山村にあたると推定される。同25年(弘治2年(1556))正月23日付の吉良頼康証状(泉沢寺文書)によると、吉良頼康は泉沢寺を多摩川対岸の上小田中(神奈川県川崎市中原区)に移転させたあと、「世田谷郷旋沢村之内」の寺家分である泉沢寺(跡地か)および民部谷の地を泉沢寺に寄進した。

弘治2年10月大吉日の吉良家朱印状(同文書)では翌年春以降の旋沢村寺領および民部谷の諸役が免除され、欠落した百姓らを召返して当年分の年貢は寺へ納め、来年の春作などを申し付けるように、としている。永禄元年(1558)吉月吉日付の吉良家朱印状(同文書)では旋沢村内が泉沢寺の屋根の材料の萱採場として許可されている。なお浄土宗泉沢寺は文明年間(1469−87)に吉良頼高の菩提を弔うために創建されたと伝える。

田園簿には廻沢村とあり、田12石余、畑42石余、27石余ずつが旗本松風二氏の知行で、ほかに幕府領代官納の野米2俵余。

元禄10年(1697)の検地帳(久保池家文書)では高246石余となり、反別は田1町3反余、畑43町余。元禄の地方直しによって幕府領となり、幕末まで続いた。(宿高旧領取調帳など)。

明和9年(1777)の甲州道中内藤新宿再開後、同宿の定助郷を勤めた(内藤新宿助郷村々定書―渡辺家文書)。化政期の家数56(風土記稿)。

村の東寄りに新義真言宗東覚院(現真言宗智山派)がある。

|