桂川の断崖に架せる橋梁にして古来木曾の懸橋、周防の算盤橋とともに日本三奇橋の一たり。 桂川の断崖に架せる橋梁にして古来木曾の懸橋、周防の算盤橋とともに日本三奇橋の一たり。

橋長十七間幅三間、橋より水面に至る十七間弱、世に三十三尋と称し来る。

一の支柱無く峻厳幽谷をなし碧潭緩く廻り老樹鬱然として之を覆う亦得がたき勝地なり。

翔造の年時詳かなねど口碑に拠れば今を距る壱千有余年前猿猴の藤蔦に縁り対岸に通ずるを見て之に倣い架橋せしものなりといふ。

橋畔に山王宮の小祠あり、毎年七月例祭を行う。

大原村心月寺(*)由来調書に依れば今を去る壱千年前百済国志羅乎僧園なるもの猿橋最初の架橋匠者にして此地に草庵を結び猿橋探月庵と称し居住せしといふ。 (北都留郡誌)

*心月寺 正安元年(1288)勧請

猿橋の歴史 (出展 北都留郡誌、大月市史、甲州街道歴史資料集など)

1)中世以前の猿橋

猿橋の地は古くは岩殿、畑倉、林、和田など の邑々とともに競石郷と呼ばれていた。 の邑々とともに競石郷と呼ばれていた。

「東鑑」に

| 競石郷は岩殿村、猿橋村をはじめ間野川通10余ケ村往古の郷ならん 今岩殿山大岩にて数百丈山をなし、猿橋宿はひとつ岩の上数百軒余の村里にて橋西脇は数十丈風立ちたる如くの岩石なり

-後略- |

とある。

猿橋が架けられる前は、鳥沢から川を船で藤崎に渡り、伊良原から殿上を経て西に向かったが、橋が架けられてから、街道が今の猿橋の集落を通るようになった。

伝説によれば推古天皇の御代、百済から日本に渡って来た志羅乎が、猿がつながって対岸に渡るのをヒントにして考案した「肘木桁式橋」と呼ばれる特殊な構造の橋を架けたろいう。その伝説をもとに猿橋と名付けられた。

猿橋の名は南都留郡大嵐村の蓮華寺四天王像の銘文に「嘉禄二年九月、仏所加賀守、猿橋の住人なり」

とあるので嘉禄2年(1226年 鎌倉時代初期)には猿橋の地になんらかの集落があったものと考えらる。(甲斐国誌 古蹟部十六)

文明18年(1487年)正月、京の聖護院門跡道興准后が小仏峠を越えて甲斐に入り、天台宗の支配下にあった岩殿山円通寺などを巡遊した際、猿橋について次のように「廻国雑記」に記している。

猿橋として川の底千尋にをよび侍るへに、三十余丈の橋をわたして侍りけり。此橋に種々の説有り。昔猿のわたしけるなど、里人の申侍りき。 さることありけるにや信用しがたし。此橋の朽損の時は、いづれに国中の猿飼どもあつまりて勧進などして渡し侍るとなん。しからばその由緒も侍ることあり。

所がた奇妙なる境地なり。

谷深きそはの岩ほのさる橋は人も梢をわたるとそみる

水の月猶手にうときさるはしや谷は千ひろのかけの川せに

名のみにしてさけぶもきかぬ猿橋のしたにこたふる山川の声

此所の風景さらに風景にあらず。すこぶる神仙逍遥の地とおぼえ侍る。

雪霞漠々渡長梯 四顧山川眼易迷

吟歩誤令疑入峡 渓隈残月断猿啼

(大月市史より)

戦国時代

戦国時代、この地方は谷村城および岩殿城を本拠とした小山田氏の支配下にあった。

猿橋の地は甲州と関東平野を結ぶ街道筋にあったため、武田軍とその配下の小山田氏の軍勢が陣を張り、ここから出陣している。妙法寺記に

| 永正十七庚辰(中略)此年ノ三月、府中ニテ以上意万部法華経ヨマセ玉フ、又当郡猿橋三月中二小山田殿引立テカケ玉フ也 |

とある。

戦国初期の郡内領主小山田越中守信有が永正17年(1520年)に猿橋を架けた記事である。現在の猿橋よりやや上流、新猿橋の下の通称「廻り淵(まわりぶち)」の低い岩の上に架けたものと考えられる。

同じ『妙法寺記』の大永4年(1524)の項には、この年正月、小田原の北条氏綱が扇谷上杉氏の居城江戸城を攻め、城主上杉朝興は河越城に逃れ、武田信虎に救援を求めたという記事がある。信虎は1万8千の兵を率いて猿橋に布陣し、そこを拠点として武蔵の岩槻城などを攻めた。

| 大永四甲申、此年正月ヨリ陣立、初而二月十一日、国中勢一万八千人立テ、猿橋御陣二而日々二御働、奥三方へ働、箭軍アリ、此時分乗(憲)房ハ八十里御陣寄ト承リ申候。此年万事共有之。小猿橋ト云処二而、度々ノ合戦アリ。 |

吉野の小猿橋もその名前が登場しており、すくなくとも戦国初期には同じような工法の橋が二つ存在していたことが認められる。享禄3年(1530年)にも、武田信虎は関東の上杉氏救援のため、小山田越中守信有を猿橋に出陣させた。

信有は郡内の一家国人を従えて出陣したが、4月、上野原の八坪坂で北条軍と戦い敗れた。

| 享禄三庚寅(中略)此年正月七日小山田越中守信有同国中の一家国人猿橋に御陣なされ候(後略) |

妙法寺記の天文2年(1533)の条に「この年猿橋焼申候」とある。おそらく戦国の軍事上の危機に直面して、小山田氏が橋を焼き落としたのであろう。

それから七年目の同じ記録に「天文九庚予一中略)此年霜月八日、猿構掛り申候」とあり、ようやく橋が復興した事も伝えている。

天文から元亀の時代(1570年頃)、猿橋郷の全部または一部が東山梨郡矢坪の永昌院の寺領だったようだ。猿橋の百姓から永昌院への年貢が滞っていることについて、天文22年11月8日に武田信玄から小山田信有に皆済させるよう命じたという文書が永昌院に残っている。

しかし、年貢の取り立ては順調でなかったようで、元亀3年(1572年)8月20日には永昌院の住職から小山田信有に「猿橋の百姓が年貢を納めないので奉行を派遣して検分して欲しい」と要望書を送っている。

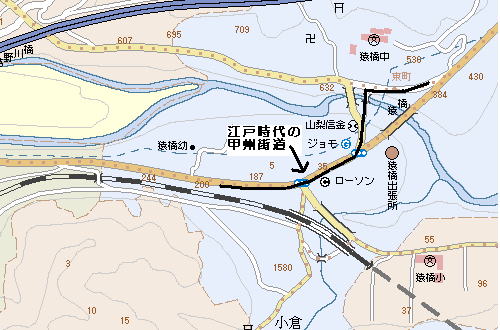

猿橋は桂川の右岸にあるがこの近辺では唯一、両岸が接近し架橋により渡河が出来る地形であったため、江戸や相州津久井方面と甲府、谷村方面を結ぶ地点となり、更に葛野川沿いに秩父方面にも達するなど重要な場所となった。そのため、軍事上はもとより、交通、運輸上も重要な地となった。

武田氏が滅亡すると甲斐は徳川家康の支配下に入り、谷村に徳川譜代の鳥居土佐守成次が郡内領主として入る。

2)江戸時代の猿橋

家康が江戸に幕府を開くと甲府が軍事上大きな意味を持ってくる。 家康が江戸に幕府を開くと甲府が軍事上大きな意味を持ってくる。

一朝事あれば、徳川家が拠り所とする重要拠点として、甲斐国は常に信頼の厚い譜代の領国とするか、天領として直接支配して来た。

通行量はそれほど大きくない甲州道中(甲州街道)を5街道のひとつとして整備し、八王子には千人同心を配置したのもそのためである。

甲州道中は日本橋から中山道の下諏訪宿までの間に45宿が設けられた。猿橋宿は日本橋から24番目の宿として整備され、宿場町として発展した。

甲州道中の宿場は幕府公用便の継飛脚のために人馬(人足25人、馬25匹)を確保しておく必要があったが、小さな宿場ではその負担が大きいため、隣り合う二つの宿が日割りで分担してひとつの宿の役割を果たすことが多かった。

上鳥沢と下鳥沢、下花咲と上花咲などの「合宿」がその例である。猿橋宿は246石余の比較的小さい宿であるが、単独でこれらの人馬を揃えていた。

天保14年の周辺各宿場

| 宿場 |

石高(石斗升合) |

家数 |

人口 |

本陣 |

脇本陣 |

他の宿屋 |

| 下鳥沢 |

235.2.2.7 |

144 |

699 |

1 |

1 |

11 |

| 上鳥沢 |

184.5.7.0 |

151 |

650 |

1 |

2 |

13 |

| 猿橋 |

246.1.1.5 |

138 |

542 |

1 |

2 |

10

|

| 駒橋 |

328.1.7.8 |

85 |

267 |

0 |

0 |

4 |

| 大月 |

226.6.5.2 |

92 |

373 |

1 |

2 |

2 |

宿内の耕地は田より畑が多く、農業の他に旅籠屋や茶店、その他宿場関連の諸商売に従事していたが、一般には農間に男が往還稼ぎや山稼ぎ、女は養蚕を営んで繭から糸を取り、太織、絹、紬の類を織り出していた。

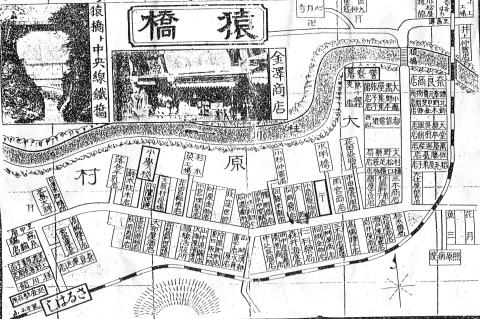

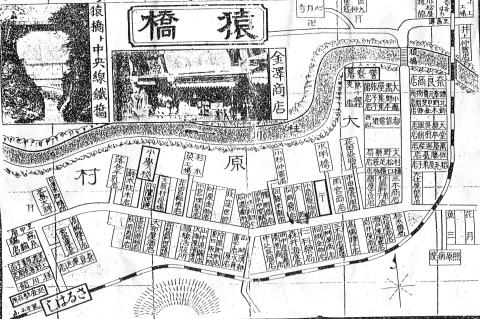

猿橋宿の家並

下図は森嶋家所蔵文書で現在は都留市に保管されている猿橋宿の絵図である。文化3年(1806年)とあるので今から200年ほど前のものである。「甲州道中分間延絵図」では更に宿内の様子を詳しく知ることが出来る。

鳥沢方面からの甲州街道は猿橋の手前で下和田・葛野方面への下和田道と分岐する。

甲州街道は折り返すような形の坂道を下り猿橋を渡る。橋を渡ったところで鍵手に曲がって直進する。今の横町だ。

橋のたもとにお上(この時代は谷村代官役所)からの布告などを伝える高札場がある。しばらくすると鍵手に右折する。現在の国道20号の交差点のところであるが、このあたりが宿場の中心であった。

右角から2軒目に公文書や荷物などの中継をする問屋場があった。郵便局と駅の機能を併せたような役目を持ち、各宿場に備えられていた。ここには問屋、年寄、馬差が一人づつ詰めていた。

その向かい、丁度曲がり角のところの奥(今の支所のあたりか?)に明神社(史料によっては諏訪の社)があり、この入り口付近に本陣があった。建坪80坪と伝えられている。現在の藤田理髪店、榮楽屋のあたりになるのだろうか。

そこから数軒先に建坪75坪の脇本陣があり、その向かい側奥に78坪の脇本陣がもう1軒あった。中宿と呼ばれた。現在の花田クリーニング店の場所であろう。

これら宿場の主要施設がすべて現在の仲町にあった。

猿橋宿は長さ11町34間で、本陣、脇本陣の他に大2軒、中5軒、小3軒、あわせて10軒の旅籠屋があった。

猿橋の町には現在も「五ケ堰」と呼ばれる用水が流れているが、これは遠く十日市場(都留市)で桂川から取水し、更に井倉で菅野川・朝日川からの水が合流した生活用水である。

殿上方面から流れて来た用水は一度小柳町と寿町の境で家並みの裏側に迂回し、その後、寿町と仲町の境で再び街道に出て猿橋の近くで桂川に落ちているが、江戸時代に既に形になっていたことが上の絵図でもわかる。

絵図によれば、この用水は橋際の高札場の近くで桂川に落ちている。

宿尻(西)からは南に里道が出ており、これがすぐに分岐し、一方は小沢川を渡って藤崎道となり、もう一方は枝郷の小倉、幡野などに通じている。.

猿橋宿には畑倉、奥山、藤崎の3ケ村が助郷として出役した。 合計石高約718石。

上 森嶋家所蔵文書の猿橋宿(都留市保管)

下 甲州道中分間延絵図(第4巻)猿橋宿

■猿橋宿の位置

|

|

|

甲州猿橋の眺望 亜欧堂田善 甲州猿橋の眺望 亜欧堂田善

(府中市美術館開設準備室) |

猿橋宿は江戸日本橋から約23里10町、甲府から約12里の位置にある。この当時の旅人は一日あたり10里歩くことを目安にしていた。

宝永3年(1706年)9月、荻生徂徠が江戸から甲府に往復し、「峡中紀行」を残しているが、これによると徂徠は江戸を出て途中府中で休み、その夜は横山宿(八王子)に泊まっている。

第2日は小仏峠を越えて甲斐に入り、猿橋宿に泊まっている。

第3日には猿橋を出て笹子峠の難関を越えて甲府に到着、2泊3日の旅で1日10里以上を歩いている。大名の旅行となるともう少しゆっくりした日程になる。

安政5年(1858)、内藤駿河守が中仙道から甲州道中経由で江戸に向かった時の日程では、猿橋宿に泊まったった時の日程では、猿橋宿に泊まった前夜は石和宿、次の晩は与瀬(今の相模湖町)泊まりである。一日あたりの距離は10里に満たない。 おそらく駕籠に乗っての旅であったろう。

因みに猿橋宿から隣の宿までの人馬賃銭は天保10年当時、下表のようであった。(単位 文)

|

荷物馬一疋 |

軽尻馬一疋 |

人足賃 |

| 鳥沢へ |

61 |

41 |

29 |

| 駒橋へ |

38 |

25 |

19 |

■まわり道

猿橋の東詰から桂川の北側を行く道があった。

橋の架け替えや破損して通行不能の際には下和田、葛野、淺川、駒宮、瀬戸、奈良子、林、奥山、畑倉、岩殿、強瀬、浅利の諸村を経て下花咲までのまわり道があった。このまわり道の継ぎ立ては上、下花咲宿と上、下鳥沢宿が勤めるもとになっていた。

■百姓一揆 ■百姓一揆

天保7年(1836)の大飢饉の折、近在の下和田村から、幕府にも大きな衝撃を与えた百姓一揆が発生したが、8月21日、猿橋宿名主問屋兼帯の六郎兵衛他が、この騒動に加わらない旨の誓約連判状に東五郎以下132名の署名捺印を添えて提出している。

上表で猿橋宿の家数138とあるが、その大多数の132名が連判している訳である。

実際にはこのうちの嘉助など数名は一揆に参加しており、後に手鎖処分となっている。

■猿橋市場開設嘆願

猿橋宿は耕作地が少なく、農村より宿村という性格が強かったようで、近在の村々からの産物の集散地としての機能も果たしていた。

江戸初期、秋元氏が郡内領主であった頃には、猿橋に近郷の産物を取引する市場が設けられていた。

しかし、寛政の時代には谷村と上野原にしか市場がなく、猿橋宿の近在の村々にとっては、遠くて不便だったため、猿橋宿に市場を開設するべく、寛政3年(1791)から毎年のように、猿橋宿年寄奥右衛門と近在27ケ村連名で猿橋市場開設の嘆願書を代官所に提出した。

この嘆願に江川代官所は理解を示したが、既に市場を開設していた谷村と上野原村の異議申し立てがあり、許可されなかった。

寛政6年(1794)には江戸で、時の老中松平定信に駕籠訴まで行ったが目的を果たすことができなかった。

この猿橋市場開設が実現したのはなんと約80年後の明治7年(1874)のことであった。寛政年間の運動が市場開設許可の歴史的な布石となったのかも知れない。

■幕末の猿橋騒動

文久2年からまる10年にわたって猿橋宿、小倉、幡野の枝郷、助郷をまきこんで猿橋宿伝馬問題をめぐる大争議があった。

これは和宮降嫁の際、中山道を下向したにもかかわらず、甲州街道の各宿にも人馬提供の命令があった。

この費用負担についての伝馬勤金差引割賦の問題が発端になり、猿橋架替費用、高札場改築費用、五ケ堰補修費用、幕末の官軍の非常御通行入用出金の分担など、多岐にわたる問題が争われている。

底辺には寛文期(1660年代)から名主と問屋を兼帯してきた名家兵右衛門家に代表される猿橋宿の旧支配体制に対して年寄東五郎、同半左衛門、百姓代七郎左衛門らの不満があった。

この騒動がようやく解決を見たのは明治4年(1871年)で、1312両という巨額を次のように分担して決着している。

猿橋宿方 786両、 枝郷小倉組 344両、 枝郷幡野組 109両

この費用分担を決めた連印帳には、名主、年寄など、当時の猿橋宿の中心となった人たちの名前が並んでおり、この中には奈良、幡野、花田、大野、千見(幡野)、小宮山(小倉)など、現在も旧家として知られる姓が見られる。

なお、名家兵右衛門家は名主、問屋の両役とも退役となり、後にはこの大訴訟で家財を使い果たしてしまい、荷問屋の権利も譲り渡してしまった。

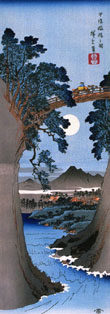

■文人墨客が描いた猿橋

猿橋は多くの文人墨客に描かれている。 そのいくつかを紹介する。

| 荻生徂徠 |

荻生徂徠は宝永3年(1706)9月、同僚で親交のあった漢学者田雪翁(田中省吾)と共に柳沢吉保の命により、新領地である甲斐国を13日間に渡って視察した。猿橋では幡野家に止宿した。北都留郡誌に下記のような記述がある。

宝永3年9月、田雪翁と共に入峡し、猿橋「郵長」幡野氏に宿す。其母寡居7年親族の為に志を奪はざるを奇とし徂徠猿橋五奇の文を作り雪翁詩を作りて其息子に与う。明和7年6月瀧鶴台(長州儒者)此地を過ぎ徂徠の書を見祓文を作って之を助く。(中略)共に大原村元郵便局長幡野昌之氏現蔵し家宝とせり。

争伝花菓洞中事 却駭危馬百尺長

楚猴冠来人自喜 不知究谷有猿王

この時、荻生徂徠からもらったという刀を持っている家が猿橋にある。 |

田雪翁

(田中省吾) |

徂徠とともに従者2名、従僕20名ばかりを従えて江戸を9月7日出立、翌日猿橋に宿泊した。

猿橋佳橋伝四方 今日来見勿愕然

曽想■龍臥波勢 藤蔦■着架雲辺 |

| 松尾芭蕉 |

芭蕉は天和2年(1682)と貞享2年(1685)の2回、甲州を訪れている。

1回目は天和2年の暮、江戸駒込の大円寺から出た大火で草庵を焼失し、冬の冷たい隅田川に飛び込んで難を逃れた芭蕉は、当時谷村藩主だった秋元喬朝の国家老、高山伝右衛門を頼って甲州を訪れ。翌年夏まで滞在した。

2回目は貞享2年の初夏、故郷の伊賀を訪ねた後、大和、近江、美濃、尾張を経由して入峡したとされている。

芭蕉が猿橋を詠んだ句として下記が伝わっているが、いつの訪問の時の作か定かではない。

水くらく目のまふ谷やよぶこ鳥

さるはしや蝶も居直る笠のの上

なお、藤崎小田の藤本誠方には次のような芭蕉の句碑があるそうである。

くたびれて宿かるころや藤の花 (大月市史)

|

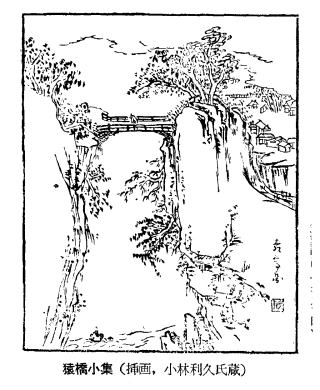

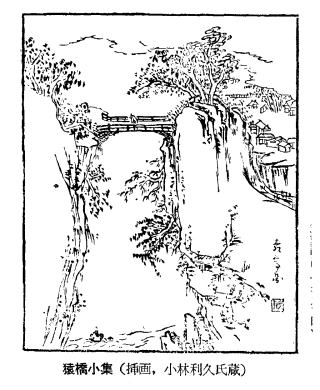

十返舎一九観雪斎月麿

(挿絵) |

下図は十返舎一九作で、文化10年から天保5年にかけて、江戸日本橋馬喰町錦森堂、森屋治兵衛が刊行した「諸国道中金之草鞋」(全24編、木版墨刷)の一部である。

第12編は「身延道中之記」で、江戸を発ち、甲府を経由して身延から東海道吉原の宿に至る各宿や宿間の道のり、地形などについて記したもの。

この中の猿橋の項では、橋の上から桂川を見下ろしている旅人が描かれており次のような記事がある。 |

賀茂季鷹の富士日記

歌人として、また古典学者として名の知られていた賀茂季鷹が富士詣での旅を記録した「富士日記」の中で猿橋を下記のように表現している。

季鷹は寛政2年(1790)7月18日に江戸亀島を発ち、1日目は八王子、2日目は犬目に泊まり、3日目に猿橋を見物している。折りしも盛夏、桂川の水量が多い時期である。

|

前略)

げに石おほく、あやふき桟路をの ぽりくだりつゝ鳥澤といふにいづいはらやすかしこき道をわけ來つゝ見かへる山に

雲ぞかくれる。なほゆき て猿ばしのうまやにいたる。 名たゝるはしを見るに。岸にはいとおほきなるいはほそはだ

ち、水の深さはいく千ひろともしらず。色は藍のごとして 新井君美の説新安壬筒にみえたり うづまきながれ。はしの長さは十あまりひとつゑといふ

に。すべて柱はなく岸よりきしに桁をさし出しつゝ。 こなたかなたくみ合せて板うちわたし。らんかん(欄干)いと高くかまへたり。水ぎはまでふかさ三十あまり三ひろ(尋)ありとぞ。しばしたちとゞまりて見おろしたるに。めくるめくこゝちすればとくすぎぬ。こゝをさるはしといふはいにしヘましら(猿)つどひて、しもと(菱)をくみあはせつゝかなたの岸にうちわたしてそが上をやすらにきかひせしにならひて。かけそめしよりの名なりといへど酉澤犬目などつゞきたれば

例のしひごどなるべし。此うまやにしばしいこひて駒橋のすく(宿)にいたる。かのましらの工みをやしらざりけん。橋はなし。こゝにて夜べ業平卿とかたりしすけ(出家)にはわかれ。修行者のあないにまかせて谷村といふ所に行て。 |

|

3)明治時代以降

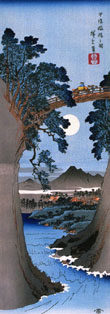

御巡幸錦絵猿橋遠景之図

明治13年6月、明治天皇は文武百官を従えて山梨県に巡行の旅に出た。

この錦絵はその威容を伝えるもので、猿橋近辺を行進中であるが、猿橋は左上に小さく描かれている。

明治天皇は山梨から長野に入っているので、猿橋近辺では西行きである。鳥沢から猿橋に向かうとろと考えられる。

明治維新で甲斐国4郡(山梨、八代、巨摩、都留)708ケ村(30万7587石)は甲府県を経て山梨県となり、明治11年12月、全県4郡を9郡に分け、都留郡は南都留郡と北都留郡とに分けられた。

また、猿橋村は近在の殿上村、小沢村、朝日小沢村、藤崎村と合併し大原村となった。

明治8年、奈良七右衛門方を仮用し、北都留郡全域を管轄する猿橋警察署が設置され、翌年庁舎が完成した。

明治初期の猿橋

明治14年、現在の猿橋中学校の位置に北都留郡役所の庁舎が完成、19年には各郡に1校の高等小学校も猿橋に開校した。遠く笹子、初狩からも通学する児童があった。

23年には大原登記所が郡役所内に併設された。

このように猿橋は北都留郡の行政の中心であるだけでなく、前述の江戸時代から懸案の場も開設され、この地方の特産である甲斐絹織物そのた商品の集散地として、経済的な中心にもなった。

小さな 町にもかかわらず多数の旅館や料亭、遊郭、劇場などもある、文字どうり北都留の中心として栄えた。 町にもかかわらず多数の旅館や料亭、遊郭、劇場などもある、文字どうり北都留の中心として栄えた。

しかし、もともと市街地、住宅地になる土地が狭かった上に、明治35年10月1日に開業した中央線(翌36年甲府までの全通)の猿橋駅を町の中心に設置すると町がさびれる、などという反対意見が出て中心街から遠い殿上に設置したこともり、だんだん猿橋の相対的な利便性が低くなって来た。

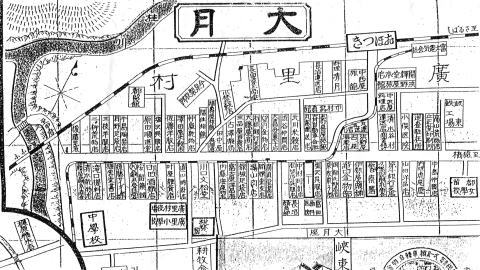

大正年間の猿橋

大正になって大月が谷村、吉田、河口湖に通じる富士山麓電鉄(今の富士急)の起点となることになり(実際の開業は昭和2年)、この鉄道がやがては山中湖を通って当時の東海道線御殿場につながるなどという計画が発表になり、大月の優位性があきらかになって来た。

それまで年間3万人以上もの富士登山客が猿橋に宿泊していたが、鉄道開通とともにその客は大月などに奪われてしまった。

また、大正12年4月、郡制廃止にともない郡役所も閉鎖され、北都留郡の中心としての地位を失い、県の出先機関などの公官庁が次第に大月に移転して行った。

同年開校した県立第四高女(後に都留高等女学校)も、猿橋や鳥沢の誘致にもかかわらず、都留中に続いて大月に設置されてしまった。

大正年間の猿橋、大月の町並みを示す絵図が入手出来た。

村役場が旧猿橋小学校の近くの国道沿いにあったり、猿橋警察署が橋際の横町、第十銀行支店がその隣などにあり、商店の位置も現在とはかなり異なっている。猿橋大火の前、昭和初期の町並みである。

同じ時期の大月の町並み図も入手できた。まだ富士山麓鉄道(今の富士急)は開通しておらず、広里村と言われた頃である。

大月の町並みもまだ小さく、都留中が西の端、都留女学校が東の端であった。町の規模はまさに拮抗していた時代である。

| 大正年間の猿橋 |

|

| 大正年間の大月 |

|

昭和以降

地方小都市として急成長した広里村大月は、昭和7年(1932)町制をしき大月町となったが、大原村も遅れること3年、昭和10年(1935)に猿橋町となった。 しかし、大月への人、物、金の傾斜は止まらなかった。

戦後、昭和29年(1954)8月8日、猿橋町は大月町を中心とした8町村の合併に加わり、大月市に包含された。

昭和に入って大火に見舞われ、町の様相は一変した。現在の町並みと大正時代のそれと大きく変わってしまった・

現在の国道20号(甲州街道)は、町の名前のもととなった名橋猿橋を通らず桂側を斜めに渡ってその昔明神社があったあたりで旧道と合流している。

名橋猿橋はひっそりと昔のままの形で桂川を見下ろしている。木造橋であるから20年か30年ごとに架け替えが必要となるが、何回架け替えても再び同じ構造のものを再建してきたということは稀有のことで、何百年もの間、地元の人達がこの猿橋を愛し、大切に守ってきたためである。

猿橋の伝説 角川書店「甲州の伝説」より「甲州の伝説」より

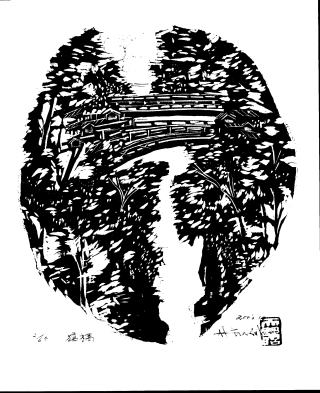

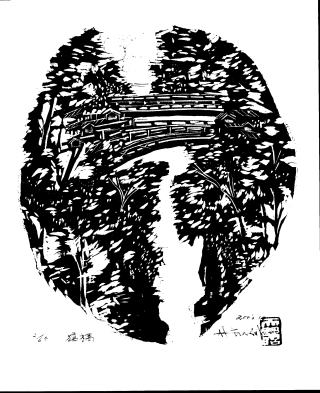

版画「猿橋」

天野昭氏(大月東中 校長)制作

|

|

大月市内を流れる桂川の断崖に猿橋という木橋がかかっている。

これは猿が縄のようにつながって、断崖を越したことから考えついた架橋法によるものなので、猿橋と呼びならわしたものだった。

この猿橋は長さ十七問、概三問で、水面までは三十三尋の高さがあった。

むかしからこの橋は一本の支柱もないところから、木曾の桟、周防の錦帯橋とともに日本の三奇橋の一つとして有名だった。

甲州街道もこの橋の上を通っていたが、幕末、博徒の親分国定忠治が、この橋の上で、両方から捕手に追いつめられ、川にとびこんでのがれたという言い伝えもある。

街道を旅する人々は、橋の上から深潭(しんたん)をのぞきこんで、夏なら、そのひやりとする感じに汗をひかせたものだという。

いまは、かたわらに鉄筋の橋がかかり、木橋はそのままの姿で保存されているが、車をとめて見物する人も少なくない。

1370,80年も前の推古天皇の御代、この桂川に橋がなく、村人も旅人もはるか上流を廻らなければならないので、たいへん難渋をした。橋がほしい、と村人も旅人も思った。

しかし、断崖に橋をかけることのできる「橋大工」など、こんな甲州の山また山のへんびなに、いようはずもない。

橋がほしいという要望は要望のままでむなしく日が経っていった。

そんなおり、百済の国から志羅乎という人が、数十人の家族や弟子をともなってこの山村にやってきた。

このころは、日本は朝鮮の新羅や百済と親しく往来していたから、朝鮮からは先進的な技術を身にっけた人たちがつぎつぎに来日し、いろいろと指導し、永住する人も多かった。志羅乎たちもそのような一団だった。

村人たちは、朝鮮からきた人はなんでもできると思いこんでいる。そこで、さつそく、志羅乎に橋をかけてくれるように頼んだ。志羅乎は開発途上国にきた先進国の技師という立場からも、この頼みを快諾した。

だが現場は谷が深く、水面ははるかに下なので橋の支柱がたてられないのだ。さすがの志羅乎もとうしたらよいか、見当がっかなかつた。

しかし、引き受けたからにぱ、なんとかしてかげなければメンツがたたない。彼は一団と分かれて、断崖のそぼに仮屋を建てて妻と二人で住み、毎日思案していた。

「わしもほとほと弱った」

と彼は妻に言った。

「窮すれば通ずるということがございます。そのうちよいお考えも浮かびましょう」

妻は夫を慰めた。

「そうならよいが……」

が、その「そうならよいが」と彼が言ったことがまもなく実現したのだった。

ある朝早く、断崖のほとりでキャッ、キャッと叫ぶたくさんの猿どもの声に、志羅乎は目を覚まされた。なんだろう、と思い、起きて行ってみると、猿の大群が川を渡ろうとしているところだった。

志羅乎は全身の神経を集中した。どうして渡るか? 彼の目の前で、ポスらしい大猿が断崖の端にある、根の張った木に飛びつき、しっかりと手足をからみつげた。すると、次の猿がそのからだに飛びついて手足をからませ、次の猿もまた同じようにし、順々に同じ行動を重ねて、まもなく猿のからだでなった長い纐ができあがった。

「ほう、ほう」

志羅乎は思わず声をあげた。

猿の縄はぶらぶら揺れていたが、その揺れ方がだんだん大きくなった。そして、その縄が向こう岸の木にとどくと、縄のおわりにいた猿がその木に飛びっいて手足をからませた。

猿縄の釣橋ができたのだった。

群れの猿どもは、その釣橋の上をあっちを見、こっち見しながら、のんびりと渡って行った。渡りおわると、縄になった猿どもは、さきにしたことを、反対に繰り返して、順々にからだを離し、一匹残らず向こう岸へ渡ってしまった。

「うむ、うむ、なるほどなあ」

志羅乎は感嘆した。

人間よりもはるかにすぐれたその知恵におどろかないではいられなかつた。同時に、彼の頭の中には猿の知恵をヒントにして、設計の下図ができあがった。

猿がしめした理屈をもとにして、両岸から材木を前へ、前へと稜み重ねてゆけぼ、支柱はなくも架橋は可能なわけだった。志羅乎は急いで設計図をひいた。

ひきおわると、彼は弟子や村人たちを総動員した。

「みんな、喜んでもらいたい。いよいよすばらしい橘がかかりますぞ」

志羅乎のことばに人々は湧きたった。

総力をあげて工事に着手した。工事ははかどった。

これほど気のそろった工事はないといつてもよかった。かけてもらいたい気持とかけてやりたい気持が一致したのだ。

ひと月もしないうちに、橋はその珍しい形をあらわし、いよいよ明日は完成という段取りにこぎっけた。

人々の喜びは、たとえるものもないほどだった。

だが、その夜、にわかに嵐が起こり、豪雨だ襲来して、橋が崩れ落ちてしまつた。

人々は、いきなり断崖から突き落とされたようなショックをうけた。責任者の志羅乎も呆然とした。

「こんなことってあるだろうか」

志羅乎は妻に言った。

「天災でございます。天災というものはよくあるものでございます。お気をとりなおしで、もう一度おかげなさいまし」

たしかに妻の言うとおりである。 志羅乎も百済の国で、これに似たような経験をしたことがあった。

「ようし!」

と彼は気をとりなおした。弟子や村人たちを激励し、ふたたび工事に着手した。

工事はこんどもはかどり、やがて、明日は完成というその前夜を迎えた。ところが、また、大暴雨がにわかに襲ってきて、橋を破壊してしまった。濁流と化した桂川は、橋材を一本残らず運び去った。

志羅乎は、闇の断崖に立って、激しい濁流の音を聞きながらじっと動かなかった。

動く気力さえなくなっていた。そんな夫に妻は、また言った。

「天災というものは、三度はないと聞いております。もう一度、おかげなさいまし。きっと成功いたしましょう。あなたは百済でも名のあったお方。しとげられないことはありませぬ」

「うむ」

妻の激励というものは、いつでも夫にとつて、最高の力になるものである。

「百済でも名のあつたお方」と言った妻のことばも彼の自負心をよみがえらせた。

「よし、やろう。嵐などに負けたとあっては、百済の男の面目がたたぬからな。ハハハハハ」

志羅乎は胸を張って、妻に笑ってみせた。そして、三度目の架橋にとりかかった。意気消沈した弟子や村人たちを励まし励ましして、みたび完成にもう一歩というところろまでこぎつけた。

白木の珍しい形の橋は、平和な陽光の中で美しかつた。しかし、志羅乎が橋を見たのぱこれが最後であった。完成の前夜、またまた大暴雨が起こって、橋を根こそぎ、破壊し、流し去つたのだ。

志羅乎はを口をきく元気も失ってしまつた。弟子や村人の顔を見るのさえ、いとわしくなった。賢い妻も、慰めるすべを見いだすこともできなかつた。彼は悶々として眠られぬいく夜かをすごした。

疲れてはてて、ある夜まどろむと、その夢の中に大きな白い猿があらわれ、

「あの橋を完成させたいのなら、わしに申年、申の日、申の刻に生まれた男女の生血を捧げるがよい。そしたら望みをかなえてやろう」

と言った。

はっとして目を覚ました志羅乎は、自分が申年、申の臼、申の刻の生まれたということに気づいた。

「わしに死ねというのか」

独言を言いながら、ふと妻のことを思うと、彼女も同じ年なので、問違いなく申年なのだ。

「おい!起きてくれ」

傍らに寝ている妻を揺り起こした。

「なんでございましょう?」

妻も深くは眠っていなかったようだ。

「うむ。いま、へんた夢を見た」

志羅乎は白猿の夢の話をし、彼女の生まれた日と時をただしてみると、これも彼と同じ申の日、申の刻であった。夫婦は顔を見つめあった。

なんという不思議な縁であろうか。

二人は額を寄せあって、長いあいだ相談した。そしてその結果、橋を完成させるために、二人の身を捧げようと決心したのだった。

志羅乎はじぶんがいなくてもわかるように、設計図を詳しくひきなおし、弟子や村人たちに遺言状をしたためた。身のまわりを整理した志羅乎は、数日後、心おきなく自決し、妻もその後を追った。

弟子や村人たちは、おどろいて、二人の死を嘆き悲しんだ。でも、もうどうなるものでもなかった。

人々は遺言どおりに、尊い犠牲となった二人の生血を白猿に捧げ、工事をすすめた。

こんどもまた完成を前にして暴風雨に見舞われたが、橋は崩れることなく、りっぱに完成したのだった。

これが、猿橋のさいしょの架橋にまつわる話である。橋のたもとには、猿を祭った山王の杜もあって、毎年七月には必ず例祭が行なわれている。

|

桂川の断崖に架せる橋梁にして古来木曾の懸橋、周防の算盤橋とともに日本三奇橋の一たり。

桂川の断崖に架せる橋梁にして古来木曾の懸橋、周防の算盤橋とともに日本三奇橋の一たり。

町にもかかわらず多数の旅館や料亭、遊郭、劇場などもある、文字どうり北都留の中心として栄えた。

町にもかかわらず多数の旅館や料亭、遊郭、劇場などもある、文字どうり北都留の中心として栄えた。 の邑々とともに競石郷と呼ばれていた。

の邑々とともに競石郷と呼ばれていた。 家康が江戸に幕府を開くと甲府が軍事上大きな意味を持ってくる。

家康が江戸に幕府を開くと甲府が軍事上大きな意味を持ってくる。

■百姓一揆

■百姓一揆