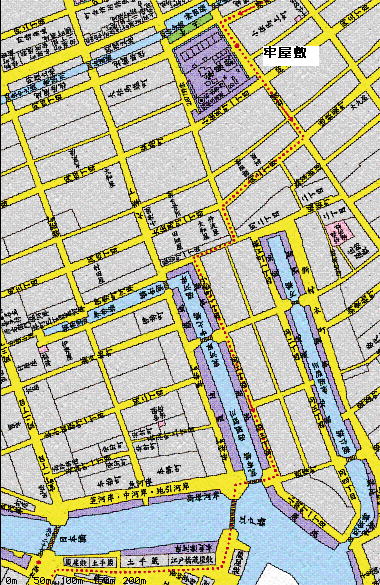

牢屋敷に位置

左下に日本橋がある。ポインタをあてると同縮尺の現在の地図になる。 |

|

牢屋敷は伝馬町にあった。 現在の地下鉄小伝馬町のすぐ近く、十思公園のあたり一帯である

旧十思小学校校舎内にある資料室には牢屋敷の復元模型がある。

牢屋敷は数寄屋橋門の南町奉行所から半里あまり、日本橋からはほんの数町の距離である。当初は常盤城門外におかれていたが、延宝5年(1677年)にこの地に移された。

江戸時代は全国最大の牢屋であったが、明治8年(1875年)に廃止された。

安政の大獄では吉田松陰など多数の尊王攘夷派の志士が投獄され、処刑されている。

約2700坪の敷地に厳重な高い土塀をめぐらし、その外側に堀まであった。

周りは町屋に囲まれており、周辺の町人は朝5ツ刻(午前8時)になると牢屋敷を取り巻く周辺の住人は、ワーという囚人たちの歓声に悩まされたという。

これは、その日、牢屋敷に死罪の執行人がないということである。

牢役人が、その時刻になると獄中に 「今日はご沙汰はないぞー」と触れてまわる。それにこたえて囚人たちが、一斉に喚声を上げるのであった。

喚声のない日は、悩まされぬ代り、「ああ今日はまた、死罪があるのだな」と憂麓な気分が一日ついてまわる。ために牢屋敷周辺の地価は、他より格段に安かったということだ。

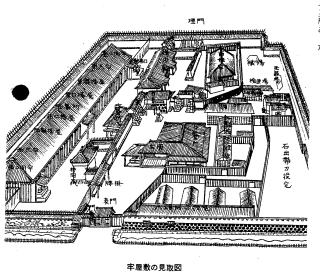

牢屋敷の中には、牢屋奉行(囚獄とも言われた)の屋敷、長屋造りの牢役人の住居とともに何棟もの獄舎がならんでいた。牢屋奉行は牢屋敷の頭であり、町奉行の支配を受けていた。

世襲制であり、代々石出帯刀(いしで・たてわき)と名乗っていた。家禄は300俵10人扶持、格式は与力並であった。その下に20俵2人扶持の牢屋同心50人、1両2分の牢屋下男(しもおとこ)38人が所属していた。

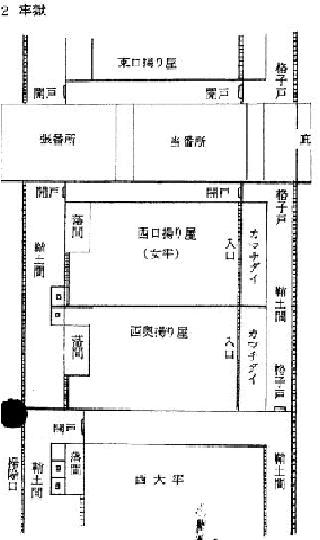

牢屋敷の中

表門を入ると右側一帯は穿鑿(せんさく)所と牢屋奉行、石出帯刀の屋敷や牢屋同心の長屋がならぶ牢役人たちの居住区域がある。 表門を入ると右側一帯は穿鑿(せんさく)所と牢屋奉行、石出帯刀の屋敷や牢屋同心の長屋がならぶ牢役人たちの居住区域がある。

穿鑿所には奉行所から与力、同心たちが出張して来て牢屋役人立会いで罪人達の取り調べを行ったが、最終判決は奉行所の御白州で言い渡された。

所内には拷問蔵もあり、死罪以上に相当する容疑者には老中の許可を得て、「御定100ケ条」に定められた拷問(鞭打ち、石抱き、海老責め、吊るし責め)が行われた。

右側(敷地の北側)は高い塀で区切られた囚人達の居住区域である獄舎が建ち並んでいる。

牢は大牢、二間牢、揚屋、奥揚屋、揚座敷の5種類があり、これが東西にあって、それぞれ「西大牢」「東大牢」などと呼ばれていた。

右側(敷地の北側)は高い塀で区切られた囚人達の居住区域である獄舎が建ち並んでいる。

牢は大牢、二間牢、揚屋、奥揚屋、揚座敷の5種類があり、これが東西にあって、それぞれ「西大牢」「東大牢」などと呼ばれていた。

百姓、町人は大牢に入れられた。 二間牢は間口4間、奥行3間の24畳で主に無宿人が収容された。

東揚屋は流罪を申し渡されて船待ちをする罪人、西揚屋は女囚が収容された。 奥揚屋はお目見え以下の武士や僧、神官が、揚座敷には身分の高い武士、高僧などが収容されていた。

こうして牢屋の中まで身分制度がしっかり根付いていた。

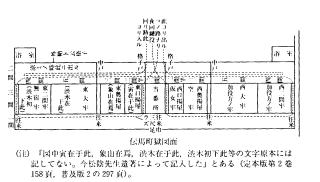

| 牢屋敷概見図 時代風俗考証事典(河出書房)より |

|

|

入牢手続

奉行所に捕らえられた罪人は両手を縛られ、奉行所同心にともなわれて牢屋敷に来る。士分および僧侶など揚座敷、揚屋に収容される囚人は駕籠で送られてくる。

牢屋敷の入り口を入ったところは庭で、その傍らに番所がある。ここで牢役人が、同行してきた奉行所同心から受け取った入牢証文を見て、「○○に相違ないか」と身分改めをした上で、待機していた牢屋同心の「鍵役」に引き渡す。

鍵役は罪人を後ろ手に縄でしばり、庭を通ってこれから収容される房に連れて行く。

牢屋敷には南北の奉行所のほかに、町奉行所の管轄外である武士や僧侶・神官などを担当する勘定奉行、寺社奉行や火付盗賊改からも罪人が送られてくるので縄の色で罪人を区別した。北は白、南は紺、火盗は白細引きなどである。

獄舎のひとつに入ると番人が縄をほどき、衣服を脱ぐように命ずる。褌ひとつの裸にして所持品をあらためる。 刃物や火道具、金銀など禁制品を持っていないかどうかの調べである。

入牢の手続きが済むと、いよいよ牢獄入りである。

百姓、町人は大牢に入れられた。 間口5間、奥行3間で30畳の広さだあったが、ここに多い時は90人が詰め込まれたから、1畳に3人という過密ぶりだ。

近藤富蔵(殺人罪。 後に八丈島に流刑となった)が著した「鎗北実録」には文政9年(1826)当時、130人から150人が収容されていた記されている。冬はともかく、夏は人いきれで耐えられなかったろう。

牢内では自治制の形をとっており、囚人の間に序列があった。牢名主を頂点に頭、二番役、三、四、五番役、下座本番、本番助役、莢番、上座の隠居、穴の隠居など色々な牢屋役人があり、牢屋奉行もこれを公認していた。

これらの牢屋役人や客分などが大きなスペースを取り、特に牢名主は畳を約10枚も重ねて座っていたから、平囚人や新入りには畳はおろか、寝るスペースさえない。せいぜい膝を抱えて座り、隣同士が寄りかかって眠るのがせいぜいであった。

その上、新入りは牢名主などへのあいさつ代わりのツル(金)を持って来なければ、ひどいいじめに会い、時にはいじめが昂じて死なせてしまうこともあったらしい。このため、牢獄送りが決まると、罪人は衣類の襟に縫い込んだり、場合によっては金のつぶを飲み込んだり、あの手この手で役人の検査を潜り抜け、「ツル」を持ち込んだ。

多額のツルを持ち込んだ者は最初から「隠居」や「客座」の席に座れた。また牢名主の縁者にも上席が与えられた。

五郎左衛門は牢屋敷の上部機関にあたる奉行所与力、それも最高ポストである「年番」であった。

見回りや容疑者の吟味のために何回も牢屋敷を訪れたこともあったろう。その五郎左衛門が牢屋敷内でどのように扱われたか、興味深い。

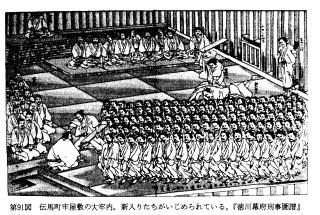

大牢内の想像図

左上で畳を8枚も重ねて座っているのが牢名主。右上部に並んでいるのが牢役人。

左側に並んでいるのが客分。

その他大勢は狭いところでお互いに身体をくっつけあうほどの環境だった。

ツルを持って来なかった新入りが敲きのいじめを受けている。 |

牢獄の中での生活

こうして五郎左衛門の牢屋敷での生活が始まった。

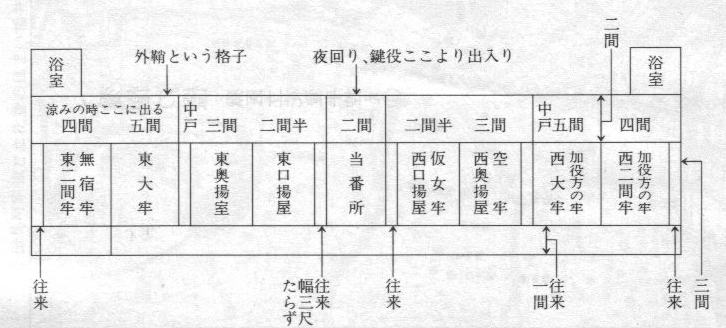

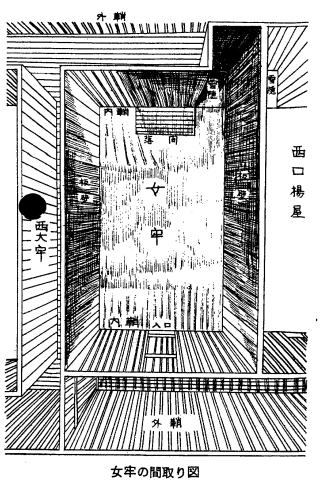

揚屋は桁10間、梁間3間、軒高1丈2尺、屋根は子棟造りの瓦葺であった。南に引き戸入り口があって、格子造りとなっている。

東西はハメ槻の厚板、北は格子、壁はハメ張、入り口は3尺四方の扉をつけて外から閂を掛ける。

入り口の外は幅3尺の外鞘になっていて、その入り口は同じく引き戸がついていた。外鞘の間に格子があって、その奥が内鞘(監房)になっている。

中は縁なしの琉球畳が敷いてあり、独房ではなかったから「先客」がいる。

|

|

女牢の俯瞰図

西口揚り屋を女牢として使用していた。五郎左衛門が入った牢と同じ構造である。 |

揚屋は揚座敷ほどではないが、一般牢に比べると特別な待遇であった。

一般牢の囚人のうち、軽い罪のものを下働きとして揚屋につけ、身の回りの世話をさせたというが、あるいはこれは揚座敷の待遇と混同しているかも知れない。

大牢では、牢名主や牢屋役人の睨みがあって自由はきかないが、揚屋ではそんなこともなく、要求すれば大牢では許されない書物や筆、硯、紙などを自分の金で購入することも出来たというが、外部との手紙のやり取りは表向き禁じられていた。

また家族、親類からの衣服、食物、金銭(1ケ月 600文未満)などの差入れも所定の手続きを得れば可能であった。

牢屋敷は現在の刑務所のように既決囚が刑期を勤めるのではなく未決囚の拘置所である。だから労働を強いられることはない。 牢屋敷は現在の刑務所のように既決囚が刑期を勤めるのではなく未決囚の拘置所である。だから労働を強いられることはない。

ここから何回か吟味(取り調べ)のために奉行所に呼び出されたり、吟味方与力が牢屋敷まで出張してきて取調べを行い、刑が決まると牢屋敷を出て行くことになる。

基本的に拘置刑というものはない。

唯一、死罪の場合は牢屋敷内の処刑場で処刑されるから生きて牢屋敷を出て行くことはない。

囚獄は毎月1日に囚人数を調べ、奉行所に報告するが、6ヶ月以上たっても罪科が決まらない囚人の名前はその族籍職業とともに奉行所に報告することになっていた。

最長でも半年間の間に判決が出て、死罪となるか、遠島になるか、あるいはそれより軽い刑で娑婆に戻れるか決まったようだ。

吉田松陰、渡辺崋山、高野長英なども獄中に

江戸後期、伝馬町の牢獄には「蛮社の獄」で渡辺崋山、高野長英など、[安政の大獄」で吉田松蔭など、当時の幕府の方針と相入れない人達が次々と投獄されている。

吉田松陰、渡辺崋山は陪臣(大名や旗本の家臣)なので五郎左衛門が入ったのと同じ揚屋に収容された。

彼らの獄中での記録は五郎左衛門の獄中生活を推測するのに大いに役立つので紹介する。

渡辺崋山

崋山は五郎左衛門の入牢より2年前の天保10年5月14日、北町奉行所から差紙(召喚状)が来て出頭し、そのまま投獄された。

その年の師走も押し詰まった18日になって、南町奉行、筒井伊賀守から在所三州(三河)田原へ蟄居の判決を受けている。 約7ヶ月間の滞牢であった。

揚屋の崋山は書く自由は与えられたいた。同じ時期に投獄された高野長英は身分が違うため別の獄舎にに入れられたが、この間に崋山から長英には何度か手紙が密かに届けられたようである。

揚屋内における獄中生活についても記録が残されている。これによると崋山が入れられたのは奥の揚屋と呼ばれる牢で、幅三間、奥行三間、つごう18畳の広さであった。

投獄された時に18両ほどの金子をツルとして用意し、また次々と牢見舞もあったため、待遇が良かったようである。

とは云え、牢内は生き地獄であった。獄中書簡の中で次のように記している。

さて、牢と申すのは、私逗留の場所、第一富有の所にござ候えども、三間に四間(三間の誤り)の場所、みな板敷きに畳を敷き、上み通り、私ども三人、一畳に一人ござ候。 下は「若隠居」「隠居仮座」「客座」、その他役人ら一畳に二人、三人、四人、小座〔平牢人)と申すのは一畳に六人ぐらい、朝夕の法もっとも厳しく、仕置きなどは、非道酷薄なるものにござ候。

中略

そのうえ、右のうちには大流し、水使い、諸食物の賄いこtこれあり、また」湯を入れ候も厠も間際にて汚穢に堪えず候。 |

崋山はさいわい牢隠居として畳一畳を与えられたものの、小座といわれる平囚人は一畳につき6人もつめこまれ、そのうえ、牢内が極めて不潔だったことがわかる。だから病人も出がちである。

しかし満足な治療がなされるはずもなかった。

無人島渡航計画者の一味の一人で同室の僧順宣が発熱した際、

「牢医さらに骨折り申さず、ただ口先にて何のかのと申し候えども、牢内にきたながり候間、入って脈を診し候を厭い、押外にて帰ること多く、薬は4,500人も一緒に煎じ候ゆえ、疹の薬も、風の薬も、熱の薬も一鍋にて、たまたま分け候ても、薬方、面倒がり間違いいたし、かたがた重病にても、牢医の薬を食べる者、牢内にこれなく、たいてい売薬にござ候。右の通りゆえ、おいおい大病にもおもむき申し、案ずべきこと、はなはだ気の毒千万に存じまかりあり候」

と記している。

高野長英

長英は盟友渡辺崋山が投獄されたのを知り、5月18日の夜、北町奉行所に自首して出た。

その夜は奉行所内の詰め小屋に置かれて、翌日伝馬町の牢屋敷に入れられた。長英は武士ではなく、公認の医師でもなかったので百姓牢に入れられ辛酸をなめた。

長英は崋山と同じく12月18日に判決を受けたが、これがなんと「永牢(ながろう)」。これは無期懲役であり、死ぬまで牢に閉じ込められるのだ。

長英はいつの日かの出獄を信じて牢内の悪環境に耐え、同囚の病気の診療などの努力で次第に人望を集めて行く。

天保12年(1841)、大御所家斉の逝去で長英がいた獄舎の牢名主が釈放になると、その後任として長英が牢名主に昇格する。ちょうど五郎左衛門が入牢した時の百姓牢は長英が牢名主を勤めていたのである。

牢名主になって牢屋内の居心地は格段に良くなったが出獄できる可能性はない。

天保15年(1844)6月29日夜、牢役人の一人を懐柔して牢獄に放火させ、この際の「解き放ち」で出獄し、「3日以内に出頭」の命令を無視して逃亡生活に入る。

嘉永2年(1849)まで8年もの間、奥州、四国、九州薩摩を転々とし、江戸に戻って1年後の嘉永3年(1850)10月30日、南町奉行所の捕り方に包囲された長英は持っていた脇差で喉

をついて自害して果てた。

吉田松蔭

吉田松蔭は安政6年(1859)5月、萩の野山獄から江戸に移送され、7月に伝馬町の獄に入った。安政元年に続いて2回目の伝馬町牢屋敷である。

何回かの審問の末、10月27日の朝、罪状の申し渡しがあり、その日のうちに小塚原で処刑された。 何回かの審問の末、10月27日の朝、罪状の申し渡しがあり、その日のうちに小塚原で処刑された。

翌日、門弟らにより遺体は南千住回向院に葬られたが、のち太夫山(世田谷区若林の松蔭神社)に改葬され、回向院には記念墓が残る。

左は牢屋敷跡にある吉田松陰碑。

辞世の句は

| 身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬともとどめ置かまし大和魂 |

松蔭は獄中にあっても書き物をよくしており、処刑の時の近いのを知った松陰が処刑の直前に書き上げたのが、かの有名な留魂録である。

流人船待ちのために揚屋にいた囚人の一人に託した留魂録は一度三宅島に渡り、明治になって神奈川県庁の役人になっていた松蔭の門下生に無事届けられたという逸話がある。

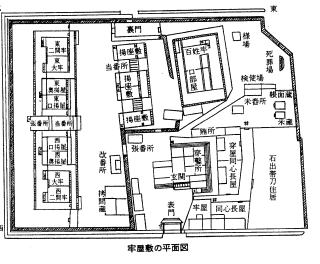

松蔭は長州野山獄の中で、小伝馬町の牢屋敷生活を回顧して「江戸獄記」を残している。そこには詳細な牢内生活が述べられている。

松蔭は下田で捕まって以来、着の身着のままであったから、入牢してもいわゆる「ツル」を持ち合わせていなかったが、牢名主からツルを催促され、それが牢内で重要だと知ると、江戸および国許の知り合いに無心状を書き、金額はわからないが相当な金子を用立ててもらったようで、早速、これで客分扱いとなっている。

その後、若隠居、仮座隠居、二番役、添え役と格が上がって行った。

隠居になれば牢内の労働を免れ、添え役となればもはや牢名主の補佐役である。松蔭は比較的楽な牢内生活を送った模様だ。

牢内では読書や外部への書簡も許されていたようで、長州藩の同志土屋矢之助を通じて桂小五郎などにも金の工面を依頼している。

このようにして工面した金は同時に入牢したが、身分の違いで無宿牢に入れられた金子重之輔救済にも充てられた。

無宿牢は博徒や盗賊どもの巣窟のようなところで、ツルを持たない重之輔が自分以上に辛酸をなめていることが分ったからだ。

「江戸獄記」には次のように描かれている。

獄内の入り口「戸前口」は厚さ2寸5分(7センチ)角の格子戸で、外に向かって開く。外と内からの二重錠である。

錠を開く時は町奉行派遣の立会い同心、牢屋敷の鍵役同心、当番同心らの立会いで行われる。食事や湯水を運び入れるときも同様、同心立会いの上、錠をあける。お茶は揚り座敷、揚り屋のみで、他の牢には与えられない。

朝食は5ツ刻(午前8時)、飯に味噌汁、お湯がつく。牢役は大盛りだが他は平盛りという。差し入れでちょっとした買物もできる。すべてキメ板に書いて牢外の雑役に知らせる。キメ板は制裁の道具にもなれば、こうした「通信」の役割も果す。「キメ板ひとつにて獄中の治をなす」と松蔭は表現している。

本道(漢方)医師が一人づつ交代で宿直し、急病人に備える。朝4ッ刻(午前10時)、定期検診に回ってくる。この時間にお湯も給せられる。

町奉行からの取り調べの呼び出しがあると、かつぎ駕籠に乗って奉行所に行く。駕籠は揚り座敷、揚り屋のの者だけに許されており、百姓、町人、無宿者たちは、土を運ぶのに用いられる「モッコ」に乗せられる。 牢屋敷付属の乞食がこれをかつぐ。

夕刻7ッ刻(午後4時)、夕食となる。そして6ッ刻(午後6時)に戸口が閉じられる。夜の闇が牢屋敷におりるころ、半刻(1時間)ごとに拍子木を叩く見廻りがある。夜の静寂をついて、同心の声が牢内に響き渡る。

「揚り屋○○、変わりないか」

「今晩××人、一同相変わりませず、有り難き仕合せに存じ奉ります」

人数の増減が合った時はその旨を報告しなければならない。夜5ッ刻(午後8時)、ようやくにして見廻りが終わり、牢内に眠りの時間がやってくる。しかし一刻おきに一人づつが交代で寝ずの番につく。居眠りでもすれば厳罰になるという。

牢屋敷の唯一の愉しみは入浴である。 夏は毎月6回、春秋は月5回、冬は4回となる。

一般牢の大牢、百姓牢、無宿牢は別に浴室がもうけられ、これが苛酷な牢内生活を送る一般牢の者にとってはまたとない慰安となる。夏は夕休みと称して、二重格子の中間の土間へ出ることを許される。

松蔭はこの「江戸獄記」で牢内裏事情について辛辣な批判も浴びせている。

牢内に金銀、刃物、書物、火道具といったご法度の品が公然と出回っている事について「然れども牢入りあれば、当番など来たりて金銀を求む。是則ち咲べきの甚だしきなり」

役人が賄賂によってご法度品の持ち込みを黙認する。笑うべき役人の腐敗だというのだ。

手記の終わりに

「幕吏財賄(賄賂)に耽る」と書いて腐敗への鬱憤をほとばしらせている。

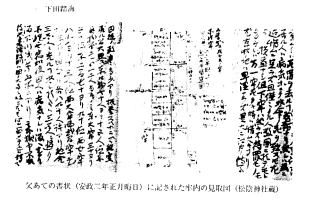

松蔭は、安政2年、一度目の獄中から故郷の父にあてた手紙の中に下のような牢内の見取り図を書き送っている。

| 松陰が父にあてた手紙 |

|

| 松陰が描いた牢内見取図 |

|

|